Утопия и гетеротопия

Марии Степановой

Кинематограф, диегесис и утопия

СЕАНС – 59/60

К важнейшим свойствам нашего сознания можно отнести его способность создавать единую и связную картину окружающего нас мира. Известный нейрофизиолог Джеральд Эдельман писал:

Эдельман объясняет, что интегрированность образов мира в нашем сознании — необходимое условие для использования опыта прошлого, так как мы сопоставляем с прошлым не отдельные детали, а целые картины. Он же объясняет, что так называемые qualia (качества), такие как зеленый цвет, тепло, боль, приобретают смысл только за счет интеграции в унитарную картину.

Исключительным свойством сознания является его унитарный или интегрированный характер, во всяком случае у здоровых индивидов. Когда я рассматриваю состояние моего сознания в то время, как я пишу этот текст, оно являет себя мне как единый кусок. «…» Обыкновенно совершенно невозможно свести эту интегрированную сцену к какой-нибудь одной вещи, скажем, моему карандашу. И все же эта унитарная сцена будет меняться и дифференцироваться в соответствии с внешними стимулами и внутренними мыслями, превращаясь в иную сцену. Количество таких дифференцированных сцен безгранично, но каждая из них унитарна1.

1 Edelman G. Wider Than the Sky. The Phenomenal Gift of Consciousness. New Haven: Yale University Press, 2004. P. 7–8.

Для нас важно то, что картины эти меняются под воздействием внешней среды и рефлексии, превращаясь в иные картины. Речь идет о своего рода внутреннем кинематографе, основанном на механизме «мягкого», «плавного» монтажа, своего рода наплывах, соединяющих бесконечный ряд унитарных картин в некий континуум. Но континуум этот всегда открыт внешнему миру и фундаментально соотнесен с ним.

В кино тоже одна картина сменяет другую, и каждая картина интегрирована и унитарна, и так же, как в нашем восприятии, qualia получают смысл внутри единого контекста; правда, континуум фильма принципиально закрыт и не зависит от среды. Кристиан Метц когда-то предложил применять к фильмам позаимствованный у Платона и Аристотеля термин «диегесис» (как некую противоположность мимесису). Вот как объясняет это разграничение у Аристотеля Жерар Женетт:

Для Аристотеля повествование (диегесис) представляет собой одну из двух модальностей поэтического подражания (мимесис), тогда как вторая модальность состоит в прямом изображении событий актерами, которые говорят и совершают поступки перед публикой. Тем самым обосновывается классическое разграничение повествовательной и драматической поэзии2.

2 Женетт Ж. Фигуры. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. Т. 1. С. 285.

Диегесис отличается от мимесиса тем, что он строится на рассказе, повествовании. События и персонажи диегесиса не явлены нам, как в театре, непосредственно во плоти, но являются лишь тенями, населяющими замкнутый мир повествовательного пространственно-временного континуума. События уже совершились, и кто-то о них рассказывает.

Разговор о фильме как о диегетическом континууме нарушал устоявшуюся традицию видеть в фильме прямое подражание, копию, мимесис, а в киноактерах — миметические копии живых театральных актеров, играющих перед зрителями на подмостках. Само понятие диегесиса говорило о том, что фильм существует в своем собственном закапсулированом мире повествования, со своим пространством и временем. И вход в этот мир из нашего далеко не очевиден.

«Путешественник Рафаэль Гитлодей рассказывает об острове Утопия». Фронтиспис к книге Томаса Мора «Утопия». Худ. Амброзиус Гольбейн, 1518

Эта диегетическая отделенность фильма от пространства его восприятия позволяет говорить о кино как о способе создания утопии. Само слово «утопия» придумано Томасом Мором на основе фиктивного греческого неологизма: ou-topia или eu-topia, то есть отсутствие места — topos. Речь идет о мире, не имеющем внятной и однозначной локализации. В фиктивных письмах, предшествующих рассказу об Утопии в книге Томаса Мора, несколько раз и с разных точек зрения речь идет об этом атопизме острова. В письме Томаса Мора Эгидию говорится:

Ибо ни нам не пришло на ум спросить, ни ему [Рафаэлю, путешественнику, рассказавшему Мору об острове] — сказать, в какой части Нового Света расположена Утопия. Мне не хотелось бы, конечно, оставить это без внимания, и я дорого дал бы за это; во-первых, потому что мне как-то стыдно не знать, в каком море находится тот остров, о котором я столь много рассказываю…3

3 Мор Т. Утопия. Эпиграммы. История Ричарда III. М.: Ладомир-Наука, 1998. С. 22.

Но до этого та же лакуна обсуждается в письме Эгидия Иерониму Буслидию:

Что касается затруднения Мора определить расположение острова, то Рафаэль не то чтобы вовсе об этом умолчал, но коснулся этого весьма немногословно, будто бы мимоходом, как бы скрывая это до другого раза. И конечно, я не знаю, как и какой несчастный случай помешал нам здесь обоим. Потому что, когда Рафаэль говорил об этом, к Мору подошел кто-то из слуг и сказал ему что-то на ухо. Я же тогда слушал чрезвычайно внимательно, но кто-то из друзей, простудившись, скорей всего, думаю я, на корабле, кашлем своим заглушил несколько слов Рафаэля. Разумеется, я не успокоюсь до той поры, пока не узнаю всего полностью; не только местоположение острова, но с точностью до волоска укажу я тебе его долготу и широту…4

4 Там же. С. 15–16.

Атопизм тут связан с тем, что рассказ о местоположении острова был неполон или заглушен шумами. Само положение острова полностью зависит от рассказа о нем, который обладает способностью поместить его в пространство и время. Речь идет о совершенно дискурсивной природе острова. Луи Марен, автор наиболее глубокого анализа утопического в культуре, не использует слово «диегесис», но предпочитает говорить о дискурсивной природе утопии, о дискурсе, способном в случае утопии производить фигуры:

Утопия разворачивает свои утопосы (utopiques) в виде пространственных фигур, но внутри дискурса, ее единственного способа материализовать их. Утопосы — это дискурсивные пространственные фигуры: дискурсивные места и топосы. Утопия — это дискурс, чей текст, сложная и иерархическая система уровней артикуляции смысла, создает пространство дискурсивных мест, множественных и распространенных topoi. Их множественность и разбросанность следует некоторым правилам. Структурно определенный таким образом утопический текст несет в себе двойственную операцию: он осуществляет семиотический перенос пространственной организации ‹…› в организацию языка…5

5 Marin L. Utopics: The Semiological Play of Textual Spaces. Atlantic Highlands: Humanities Press International, 1984. P. 9.

Квазипространственные фигуры, которые Марен ассоциирует с кантовским схематизмом, возникают через сложную текстовую систему, в которой создается множество текстовых и метатекстовых отражений, почти зеркальных. Характерно, конечно, что один и тот же момент обсуждается, и по-разному, в письмах Мора Эгидию и Эгидия Буслидию.

Если принять положение о диегетической природе кинематографического пространственно-временного континуума (я, разумеется, говорю о «классическом» повествовательном кино), нетрудно заметить, что в кинематографе также имеется развитая игра пространственных утопосов, основанная на монтаже, перебросках точек зрения и пр. И все же прямая аналогия со словесным текстом здесь как будто не совсем уместна. Ведь в «Утопии» Мор через игры текстового пространства пытается создать свой замкнутый, унитарный мир, «сцену», на которой способны явить себя схематические (в смысле Канта) фигуры. В кино же вся эта игра пространств, кажется, иного свойства. Ведь фильм состоит из картинок, движущихся фотографий, а не фигур. Спрашивается: в какой мере диегесис фильма является порождением дискурса с его иерархиями и артикуляциями, характерными не столько для иконического мира, сколько для словесного языка? И вообще, до какой степени словесный и иконический язык принципиально различны?

ДИАГРАММЫ И ДИСКУРСИВНОСТЬ ФИЛЬМА

В 1970–1980-е годы Делез и Гваттари пытались выйти за рамки структуралистского понимания языка как системы оппозиций, системе означающих, соотносимой с означаемыми. Речь шла о том, чтобы понять процесс смыслообразования как более сложный и, главное, гетерогенный. В таком понимании не существует разделения на означаемые и означающие, не только знаки могут отсылать к вещам, но и вещи к знакам. Речь шла об осмыслении отношений плана выражения и плана содержания (термины, взятые у лингвиста Ельмслева) как взаимообратимых предположениях (presupposition réciproque). Отношения между гетерогенными элементами (такими как вещи и слова) начали описываться ими не в терминах однородных оппозиций означающих, а в терминах agencement, часто неловко переводимого как «ассамбляж» (термин assemblage имеет у Делеза и Гваттари несколько иное значение). Agencement — это соединение, сцепка, артикуляция двух онтологически разнородных элементов.

В одном из своих семинаров Гваттари обратил внимание на сновидения и фильм как системы, не укладывающиеся в рамки оппозиции «выражение — содержание». Фильм состоит из разных слоев — визуального, словесного, музыкального — и предполагает комбинацию различных уровней чтения, которые соединены меняющейся системой agencements. В фильме к тому же размываются различия между словом и знаком. Унификация текста происходит, по мнению Гваттари, благодаря «содержанию», означаемому, которое приобретает господствующее значение (это положение явно направлено против Лакана с его безраздельным господством означающего). Но что это значит? Гваттари объяснял: «Что касается означаемого, содержание (les contenus) всегда в какой-то степени является носителем диаграмматической функции, и именно этим ставится под сомнение оппозиция между иконическими и дискурсивными, лингвистическими и иными семиотиками: все иконы являются носителями дискурсивности, в этом заключалась интуиция Пирса, рассматривавшего диаграммы, в том числе и алгебраические, как частные случаи иконических систем»6.

Я не буду тут касаться проблематики диаграммы у Гваттарии Фуко, у которого она была позаимствована. Меня интересует идея о том, что содержание, означаемое оказываются в прямой связи с диаграммой, которая, как пишет Гваттари, возникает в режиме agencement в кино. И именно такой режим, по его мнению, позволяет иконическому стать дискурсивным, то есть, в свете интересующей меня проблематики, позволяет перейти от театрального мимесиса к кинематографическому утопическому диегесису.

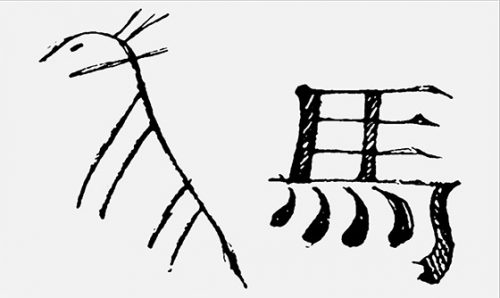

«Иероглиф „ма“ („лошадь“) в письменном стиле Цзан Се и в современном начертании». Иллюстрация к статье Сергея Эйзенштейна «За кадром». 1929

Тут следует обратиться к Пирсу и его идее диаграмматичности иконического. Пирс исходил из того, что существует класс знаков, в которых представлены некие сущностные свойства репрезентируемого объекта. Но такими знаками могут быть только иконы, обладающие определенным сходством с объектом репрезентации. Понятно, что в символе, например в слове, нет таких сущностных признаков. Эту сущностную схему, присущую вещи, Пирс называл диаграммой: «Иконический Легисайн [например, диаграмма, отдельно от ее фактической индивидуальности] есть любой общий закон или тип, поскольку он требует от каждой своей части воплощать определенное качество, что позволяет вызывать в уме идею сходного объекта»7. Тот факт, что алгебраическая формула может выражать некую сущность вещей, превращает ее в диаграмму и в икону. Пирс различал некие первичные образы, содержащиеся в иконах, и схемы взаимоотношения частей объектов, которые он и называл диаграммами. К диаграмматическим иконам Пирс причислял и фотографии:

7 Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. М.: Логос, 2000. С. 191.

Главное отличительное свойство иконы состоит в том, что посредством ее прямого наблюдения могут быть обнаружены и другие истины, касающиеся ее объекта, — истины, совершенно отличные от тех, которые были использованы при ее построении. Так, с помощью двух фотографий может быть нарисована карта и т. п. Если нам дан конвенциональный или другой общий знак объекта, то чтобы вывести какую-либо истину, отличную от той, которую он уже обозначает, необходимо в любом случае заменить этот знак на икону. ‹…› Фотографии, в особенности моментальные фотографии, весьма поучительны в этом смысле, поскольку мы знаем, что в определенных отношениях они в точности подобны представляемым ими объектам. Но своим сходством фотографии обязаны тому, что были произведены при тех обстоятельствах, которые физически обусловили точность их соответствия природе8.

8 Там же. С. 203–204.

Диаграмма (например, карта) возникает через взаимоотношение двух фотографий или через взаимоотношение фотоотпечатка с обстоятельствами и контекстом съемки. Иными словами, диаграмма возникает через agencement гетерогенных компонентов. Именно такое agencement помогает увидеть в чисто миметической копии скрытую в ней сущностную схему. Но схема эта уже выходит за рамки индивидуальной вещи и становится мыслью, идеей, полуабстракцией. Можно сказать, что и сам остров Утопия, как он представлен у Мора — в виде платонических геометрических фигур, — это диаграмма, фигура, в которой просвечивает смысл, идея государства. Именно поэтому утопия никогда не становится реальностью, она всегда обречена существовать в атопическом мире платонизма. Нечто подобное происходит в киномонтаже, который является формой agencement. Монтаж сочленяет индивидуальные объекты, диаграмматизируя их, превращая в утопические сущности. Это прекрасно понимал Эйзенштейн, хотя и говорил об этом, естественно, совершенно в иных терминах. Монтаж для него был способом перехода от миметической копии предмета к идее, понятию.

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ И СМЕРТЬ

Я уже упоминал, что Марен видел в фигурах утопоса аналог кантовскому схематизму. Знаменательно, что нечто подобное прозревал в фотографиях Мартин Хайдеггер. Он обратился к фотографии в своей книге «Кант и проблема метафизики». Речь о фото зашла в довольно экстравагантном контексте в двадцатом параграфе книги, «Изображение и схема». Хайдеггер начинает с того, что изображение конституируется наилучшим образом, как интуиция схватывает то, что являет себя взгляду. «Всякое подобие — например, фотография — является лишь записью того, что непосредственно показывает себя как “изображение”»9. Фотография является непосредственным отпечатком сходства. Когда мы смотрим на фотографию, а не на объект фотографирования, то есть на сходство второго порядка, мы все же продолжаем созерцать тот же объект в его явленности. Но ситуация может быть несколько усложнена. И тут Хайдеггер вводит странную ситуацию удвоения. Он предлагает рассматривать фотографии, на которых запечатлены посмертные маски, которые как бы являются копиями первого порядка по отношению к ним.

9 Heidegger M. Kant and the Problem of Metaphysics. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1997. P. 66.

Непосредственным источником этого экстравагантного примера была книга Эрнста Бенкарда «Вечное лицо»10, изданная в Берлине в 1926 году и являвшаяся коллекцией фотографий посмертных масок. Книга эта произвела сильное впечатление на современников, на нее отреагировали Жид, Арагон, Селин, Канетти, Батай. По мнению Хайдеггера, фотография посмертной маски все еще позволяет непосредственную интуицию лица умершего. Но фотография эта позволяет вызвать интуицию и чего-то иного, фотография «может также показать, как нечто вроде посмертной маски являет себя в общем. В свою очередь посмертная маска может показать в общем, как нечто вроде лица мертвого человеческого существа являет себя»11. Иными словами, фотография может дать нам картинку индивидуального объекта, но может показать, «как фотография являет себя в общем»12.

10 Benkard E. Das ewige Antlitz. Eine Sammlung von Totenmasken. Berlin, 1926.

11 Heidegger M. Op. cit. P. 66.

12 Ibid.

Слева направо, сверху вниз: Незнакомка из Сены, Хуго Вольф, Ричард Бринсли Шеридан, Блез Паскаль, Оливер Кромвель, Фредерик Шиллер, Лоренцо Медичи, Карл XII, Людвиг ван Бетховен, Джонатан Свифт, Исаак Ньютон. Посмертные маски из книги Эрнста Бенкарда «Вечное лицо». 1926

Отсюда Хайдеггер делает вывод о том, что фотография может оказаться аналогом кантовского схематизма, соединяющего индивидуальность чувственно данного восприятия с понятием, абстракцией и всеобщностью. Сама по себе идея всеобщего, проступающего в посмертной маске, не придумана Хайдеггером. Она характерна для культа посмертных масок, особенно распространившегося в XVIII и XIX столетиях. Связана она с наследием лафатеровской физиогномики. Лафатер считал, что патогномика, то есть мимика, непосредственные экспрессивные реакции человека, не позволяет нам схватить его физиогномическую сущность, которая начинает особенно ярко проступать тогда, когда мимика исчезает. Посмертная маска, соответственно, понималась как фиксация некой общей сущности без акциденций мимики и экспрессивности.

Хайдеггер, вероятно, почувствовал ослабление индивидуальности лиц, представленных посмертными масками. В серии «маска — фотография», если использовать выражение Пирса, иконы становятся диаграммами, и происходит это, на мой взгляд, в силу удвоения копий, в которых начинает проступать нечто общее, общее между фотографией и маской. Жан-Люк Нанси, посвятивший этому рассуждению Хайдеггера специальное эссе, обращает особое внимание и на то, что, в отличие от обычного фотопортрета, посмертная маска не имеет взгляда, она слепа. С его точки зрения, эта слепота выражает двойную темпоральность изображений. Отсутствие взгляда указывает на смерть, на то, что видимого человека нет, и при этом фотография и маска дают нам его видимость. В итоге происходит удвоение присутствия отсутствием: «Все происходит так, как если бы его [мертвого человека] изображение накладывало друг на друга два аспекта: один, относящийся к «теперь», и один относящийся к «раньше». Как если бы «раньше» (взгляд) оставался в «теперь» (отсутствие взгляда), как если бы «теперь» (отсутствие взгляда) ретроактивно воздействовало на «раньше» (взгляд)»13.

13 Nancy J.-L. The Ground of the Image. N. Y.: Fordham University Press, 2005. P. 93.

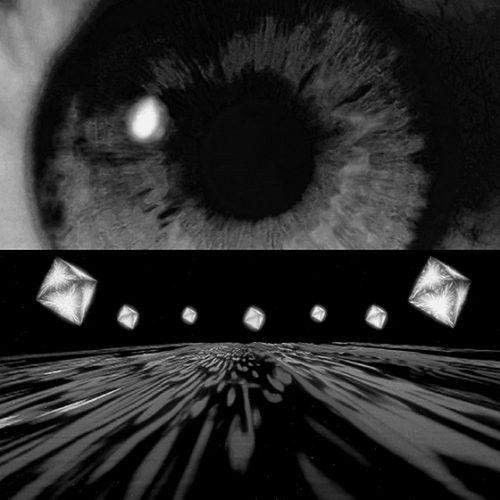

Кадры из фильма «Психоз». Реж. Альфред Хичкок, 1960

Можно было бы сказать, что утопическое и диаграмматическое проступает в изображениях по мере накапливания аспектов, разных типов копий, разных моментов времени. Гуссерль называл это перспективностью восприятия, когда предмет дается нам в многообразии перспективных точек зрения, которые как бы снимают с предмета его сингулярность и синтезируются в некий трансцендентальный объект, который и может пониматься как кантовская схема или пирсовская-гваттарианская диаграмма.

Но есть в отсутствии взгляда, отмеченном Нанси, еще одно измерение. Эта слепота, отмечающая смерть, отсылает и к такому широко известному свойству классического кино, как табу на взгляд в камеру. Общепринятое объяснение такого табу обычно сводится к тому, что фильм, как бы существующий для зрителя в настоящем времени, хотя на самом деле он располагается вне времени и пространства, пытается скрыть свою дискурсивную природу. Взгляд же в камеру выдает присутствие кинематографиста, автора, и, соответственно, дает понять, что перед нами не саморазворачивающаяся в данный момент копия реальности, а повествование, то есть именно дискурс. Иными словами, взгляд в камеру хотя бы на мгновение разоблачает мимесис как дискурс. Он принципиально антидиегетичен. А кино, маскируясь под чистый мимесис, является в своей сути дискурсивным. Чтобы быть дискурсивным, оно должно вбирать в себя смерть. Смерть разрушает связь с моментом настоящего, то есть моментом миметического взаимодействия актера и зрителя. Повествование всегда уже в прошлом, хотя и тщится выглядеть настоящим. Повествование — всегда утопия, оно атопично, но изображает связь с сиюминутной реальностью.

Вальтер Беньямин писал: «Авторитет смерти стоял у колыбели искусства рассказа»… «Смерть — это разрешение рассказать обо всем. Смерть одолжила рассказчику свой авторитет»14. Смерть — свойство дискурсивности и повествовательности, потому что она выводит за пределы существования, в мир всеобщности и атопизма. Это переход в мир платоновских идей, диаграмматических теней. Исчезновение опыта смерти из нашей действительности Беньямин однозначно связывал с ослаблением искусства рассказа, повествования.

14 Беньямин В. Озарения. М.: Мартис, 2000. С. 354.

В 1933 году Йозеф Рот написал одну из своих наиболее оригинальных книг «Антихрист» — развернутое философское эссе о кризисе современности. Кинематограф занимает в этой книге центральное место. Рот начинает с наблюдения, согласно которому актеры в жизни выступают лишь как тени и двойники своих экранных созданий. Эта ситуация представляется писателю знаком глубокой трансформации культуры, превращающей людей в копии и тени своих собственных теней. Парадокс ситуации в том, что раньше смерть человека влекла за собой исчезновение его тени. Сейчас же человек умирает, а его двойник остается жить вечно:

Иными словами, некоторые люди жили не как люди, но как тени, а потому не могут умереть. Они не могут умереть потому, что никогда не жили. Они — тени. Они более или менее сознательно стали тенями. Они продали свои тени за деньги и сказали, что это не тени, но в действительности они сами. И они продали не только свои жизни; они продали и свои смерти. ‹…› Они не только были тенями всю свою жизнь, они остались тенями после своей смерти15.

15 Roth J. The Antichrist. London; Chester Springs, 2010. P. 41.

В своих рассуждениях Рот сосредоточивается на документальном фильме времен русско-японской войны, в котором были показаны марширующие солдаты. Они маршируют к своей смерти, они обречены стать тенями, но кинокамера, как считает Рот, крадет у них тень по дороге к смерти:

В момент, когда снимали их марш, они еще были живы. Благодаря акту съемки они стали тенями, которыми они должны были стать вскоре после съемки16.

16 Ibid. P. 51.

Эта кража жизни происходит потому, что из мира, обладающего привязанностью к месту и времени, солдаты перемещаются в атопическое время, которое одновременно и вечность, то есть не время вовсе. Для Рота современная культура характеризуется повсеместным распространением утопии, атопизма. Он описывает движение солдат на экране прямо на зрителя, что-то вроде движения в люмьеровском «Прибытии поезда». Движение это сродни взгляду, устремленному в камеру. Это движение описывается в книге как безнадежная попытка:

Первый двойной ряд марширующих солдат уже поднимал свои массивные ноги, чтобы наступить нам на шею, и мы уже в ожидании обрушивания ног начали нырять в сторону. Но тут они исчезли, так, как исчезают тени. Они не могли жить вне экрана. Они достигли максимума того, чего могут достичь тени. Они могли расти, раздуваться до размеров колосса. Но в той же мере, в какой они становились больше, они становились мимолетными и пустыми, и под нависающей угрозой их подкованных сапог начинала обнаруживаться неровная поверхность экрана. Эти колоссы были большими, но при этом пористыми. Появились дыры, яркие дыры посреди их больших тел, и чем более угрожающими они казались, тем более беспомощными они становились. Первая колонна рассеялась в пространстве, потом вторая, третья, четвертая, десятая17.

17 Roth J. Op. cit. P. 50.

В этом поразительном описании Рот делает наглядным условие существования кинематографических теней. Их «вечность», их бессмертие связаны с их заключенностью внутри экрана, как внутри дискурсивного пространства. Как только тени хотя выйти из рассказа о них и проникнуть в мир зрителя, они исчезают, они становятся смертными. Смерть у Рота имеет два аспекта — это смерть при переходе в атопическое пространство, выход из времени, и одновременно это смерть при попытке вырваться из атопизма. Любопытно, как Рот описывает это расширение светящихся дыр и возникновение текстуры экрана сквозь тела рвущихся наружу великанов. Иллюзия, разрушаясь, обнаруживает свою дискурсивность, существование не в диегесисе, но на плоскости.

Кадры из фильма «Носферату. Симфония ужаса». Реж. Фридрих Мурнау, 1922

Но этим дело не ограничивается. Морис Бланшо как-то заметил, что одной из основных задач искусства всегда было предохранение изображения и момента, с ним связанного, от всего, что подвластно времени и тлению,— холста и камня. Но в какой-то момент вдруг обнаруживается зависимость изображения от его материального носителя, который дается зрителю таким образом, чтобы вместо него было ничто, зияние отсутствия. Бланшо писал: «Живопись — целиком в утверждении, что то, из чего она состоит, это ничто; в утверждении, что она передает нам в величайшей интимности, в завороженности, тот самый взгляд, который хотел бы стать ничем, который есть контакт, а не видение, сокрушительное овладение чем-то, что ускользнуло вовне, вне всякого значения и любой истины»18. С точки зрения Бланшо, живопись пытается скрыть, что она лишь дискурсивная утопия, ничто, помещенное в нигде, она стремится представить зримое как осязаемое, как миметически данное. Но как только мы протягиваем руку, чтобы материализовать контакт, изображение рассыпается и под ним проступает холст, как экран проступает под телами марширующих солдат у Рота.

18 Blanchot M. Friendship. Stanford: Stanford University Press, 1997. P. 37.

У Хайдеггера умерший являет себя, он как бы выдвигается навстречу зрителю и одновременно утрачивает свою сингулярную материальность, становится кантовской схемой. У Рота тень физически надвигается на зрителя и неожиданно утрачивает свою идеальность, обнаруживая материальность того носителя, на который она спроецирована. В обоих случаях мы имеем некое движение, самообнаружение, выдвигание, и в обоих случаях это движение к зрителю оборачивается кризисом, разворачивающимся на грани материального и нематериального.

НА ПОВЕРХНОСТИ

Но есть в фильме Рота еще один важный момент. Солдаты выдвигаются из глубины, следуют непосредственно по оси зрительского (и операторского) взгляда. Они идут от плоскости экрана к нам, как бы выдвигаясь в зрительный зал. Но в какой-то момент движение их неожиданно меняет направленность, оно как бы сворачивает вдоль плоскости экрана к его краям, за которыми исчезают, «умирают» тени. Изображение не может покинуть носитель, оно всегда в конце концов следует вдоль плоскости носителя.

Этот поворот на девяносто градусов, на мой взгляд, заслуживает специального рассмотрения. Когда-то Луи Марен посвятил такого рода повороту специальное исследование, предпринятое им в книге «Разрушить живопись». Материалом для Марена послужили две картины Пуссена «Пастухи Аркадии». Одна находится в Лувре, другая — в Англии в коллекции в Чатсуорте. Они по-разному трактуют один и тот же сюжет. Группа из четырех человек сгрудилась у каменного саркофага и читает вырезанные на нем письмена. На могильнике написано Et in Arcadia ego. Преобладающим переводом этой надписи долгие годы было: «И я был в Аркадии», то есть текст на могиле понимался как транскрипция голоса мертвеца, лежащего в могиле под камнем. Эрвин Панофский, однако, поправил этот перевод, указав на его грамматическую неточность (недопустимость глагола в прошлом времени в такой конструкции): «Правильным переводом фразы в ее исконном значении будет не «И я родился, или жил, в Аркадии», а «И в Аркадии — я», из чего можно сделать вывод, что слова надписи исходят не из уст почившего аркадского пастуха или пастушки, а от лица самой Смерти»19. Для меня это наблюдение важно потому, что вводит дискурс самой смерти в пасторально-утопическое пространство Аркадии. Но к этому я вернусь чуть позже.

19 Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства. СПб.: Академический проект, 1999. С. 344.

«Пастухи Аркадии» (Чатсуорт-хаус). Худ. Никола Пуссен, 1629–1630

Луврская версия картины отличается от чатсуортской точкой зрения. В Лувре гробница размещена так, что ее каменная плоскость оказывается параллельна плоскости полотна, а фигуры перед ней расположены фронтально фризом. В то же время чатсуортская версия той же группы пастухов у гробницы изображена под острым углом по отношению к ее поверхности. Это значит, что Пуссен по какой-то причине резко сдвинул точку зрения на происходящее, переместив себя из позиции наблюдателя извне и как бы с помощью этого резкого углового смещения войдя в группу пастухов.

Марен предпринял попытку понять смысл этого углового сдвига. Он указал, что иконический рассказ в своей основе является переносом некоего момента действия в «ахроническую» модель. Повествовательная цепочка при таком переносе в визуальную репрезентацию превращается в логическое распределение фигур на плоскости, которое «конвертирует потенциальный рассказ в описание логических пространственных отношений в картине, в последовательность чтения в соответствии с «до» и «после» активного восприятия»20. Временная цепочка отношений опространствливается. Одновременно происходит перенос каузальности в дискурсивность. Причинно-следственные отношения становятся квази-грамматическими, синтаксическими. Но это перераспределение элементов, переходящих из одной системы в другую, происходит по отношению к иному центру, организующему репрезентацию, по отношению к точке зрения, к той геометрической мнимости, в которую вписывается субъект репрезентации21.

20 Marin L. Détruire la peinture. Paris: Galilée, 1977. P. 70.

21 Я буду условно различать репрезентацию (основанную на точке зрения перспективы) и диегесис — тоже, конечно, репрезентацию, но являющуюся перекодированием временной и каузальной системы отношений в повествование. Первую я буду понимать как основанную на мимесисе, то есть обмене между тем, что репрезентировано, и тем, кто является субъектом репрезентации.

«Пастухи Аркадии» (Лувр). Худ. Никола Пуссен, 1650–1655

Вот эта мнимая геометрическая точка зрения и маркирует субъект как отсутствующий, фиктивный и вписывает в репрезентацию смерть. Любопытно, что могила в луврской картине заслоняет собой точку схода перспективы, как бы поглощая ее в каменную плоскость гробницы, на которой записан голос смерти, говорящей из этого странного пространства. Мнимость геометрии тут как бы подменяется конкретностью могилы, которая и есть место смерти, не имеющей своего места в перспективе, атопичной по существу. Луи Марен посвятил специальное эссе смерти субъекта в системе перспективы и могиле на полотне как материализации ее места22.

22 Marin L. Le tombeau du sujet en peinture // Constantini M., ed. La mort en ses miroirs. Paris: Klincksieck, 1990, P. 135–148.

Переход от точки зрения перспективы, противопоставленной плоскости полотна, к точке зрения, параллельной плоскости гробницы и полотна, провоцирует важную мутацию. Точка зрения перспективы организует репрезентацию по отношению к совершенно абстрактному субъекту, место которого, как показал Фуко в своем анализе веласкесовских «Менин», может занять кто угодно. Перемещаясь в план действия, рассказа, в диегесис, художник умозрительно становится одним из персонажей изображенной им группы, участником событий, свидетелем, он становится одним из тех, кто читает на гробнице голос смерти, расшифровывает скрытую структуру репрезентации. Марен так описывает этот переход: “Точка зрения перспективной конструкции (dispositif perspectif), формальной структуры высказывания-репрезентации, стала точкой истока (le point d’origine), а точка схода — финальной точкой рассказа репрезентированного в картине»23. Деррида, описывая «театр жестокости» Арто, говорил о переходе от теологического театра к живому, настоящему. Он писал о структуре репрезентации: “Сцена остается теологической, пока над ней господствует речь, воля к речи, проект некоего первичного логоса, который, не принадлежа к театральному топосу, управляет им на расстоянии»24. «Театр жестокости» убивает Бога на сцене. Но этот Бог, этот носитель логоса эквивалентен в театре точке зрения перспективы в живописи.

23 Marin L. Détruire la peinture. P. 72.

24 Деррида Ж. Письмо и различие. СПб.: Академический проект, 2000. С. 297.

Иными словами, резкое осевое смещение позволяет переходить от дискурсивной модели к миметической, которая основана на обмене взглядами не как геометрической фикции, а как прямом взаимодействии протагонистов рассказа. Именно в мимесисе происходит обмен между взглядом зрителя и актером перед ним. Но такой переход от дискурсивной репрезентации — логики абстрактных мест на плоскости — к миметическому взаимодействию, если он и возможен в театре, невозможен в кино, а потому вместо реального миметического обмена обнаруживается смерть, вписанная в перспективу.

Так у Рота солдаты, сворачивая вдоль плоскости экрана, не умея двигаться дальше в зал вдоль оси взгляда, обнаруживают пустоту, дыру, пятно, место, в котором они умирают вторично, уже не как солдаты, но как тени. И там, где должна находиться точка схода перспективы, обнаруживается дыра, пятно, расползающееся на месте тела. В знаменитых «Послах» Гольбейна, в которых над полом парит большая и непонятная анаморфоза, поворотное движение — это сам принцип прочтения полотна. Зритель подходил к картине, сворачивал от нее вдоль стены, на которой она висела, оборачивался и обнаруживал на месте анаморфозы изображение черепа, смерти. Когда движение почти совпадает с направлением плоскости картины, смерть являет свой лик. Для того чтобы киномир явил себя как атопическая, пронизанная смертью, ничем, утопия, нужно, чтобы солдаты неожиданно свернули с центральной оси перспективы вдоль поверхности к краю и исчезли. Именно в этом движении онтология киномира обнаруживает себя.

«Послы». Худ. Ганс Гольбейн Младший, 1533

Французский психоаналитик Андре Грин, разбирая структуру театральной репрезентации, заметил, что в ней есть все для установления тесной миметической связи между зрителем и объектом его зрения на сцене. Но миметизм театра подрывается тем, что репрезентация имеет закрытый характер, что сцена — это рамка с границами. Эти границы вписывают в зрелище «фундаментальную чужесть», нечто тотально чужое, неподвластное зрителю. За рамкой рампы лежит иной, недостижимый, непостижимый и атопический мир. Зритель не может выйти в кулисы и взглянуть на сцену из этого внесценического пространства так, как это сделал Пуссен. Комбинация зримого и незримого, атопического пространства оказывается фундаментальной, хотя и по-разному, для театра и кино. Грин писал:

Граница, создаваемая краем сцены, расширяется в границу сценического пространства, которое предлагает себя как пространство, взывающее к трансгрессии, к выходу за него через связку с невидимым пространством вне сцены. Эта трансгрессия призывается, таким образом, тем, что составляет его вторичный предел, радикально непересекаемый предел, исключающий доступ зрительскому взгляду в невидимое внесценическое пространство25.

25 Green A. The Tragic Effect. The Oedipus Complex in Tragedy. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. P. 4–5.

В кино существует возможность заглянуть во внекадровое пространство, но наличие радикального чужого тут сохраняется, хотя и в иной форме.

ЗЕРКАЛО И ПЕРСПЕКТИВА. УТОПИЯ И ГЕТЕРОТОПИЯ

Кинематографическое пространство многое берет из живописной репрезентации, но добавляет к этому временную развертку повествования. Самое удивительное то, что временная развертка отнюдь не снимает репрезентативного сворачивания актантов в фигуры на плоскости изображения. Между киноповествованием (диегесисом) и репрезентативной моделью, основанной на кодах перспективы, существует постоянное напряжение. Иконические репрезентативные коды все время разворачиваются в рассказ и свертываются обратно. Это создает особое напряжение на краях кадра, его границах, на которых происходит перекодирование. Герои, предстающие как репрезентативные фигуры на плоскости экрана, движутся, как ротовские солдаты, и постоянно пересекают эти границы, выходя из перспективной в повествовательную репрезентацию.

Я вообще считаю, что именно границы кадра, как и границы сцены у Грина или Деррида, являются основным семантическим и феноменальным фокусом кино. Кинопространство складывается из двух трудно соединимых пространств: одно — перспективное пространство, в котором ось зрения устремляется от зрителя в бесконечность; а второе — обрезанное пространство, через границы которого течет повествование. Как если бы в фильме обе версии «Пастухов Аркадии» соприсутствовали, соединялись и вступали в конфликт. И именно тут проявляет себя кинематографическое agencement, и вновь вступает в свои права Утопия. Марен писал о двух движениях внутри утопического. Первое — это непреодолимое движение к гомогенизации, гармонизации мира. Он писал об утопическом мире, что тот стремится к существованию «без различий, разрушенных всеобщей энтропией, без границ (ab-solutus) с внешним миром благодаря естественной и «спонтанной» ассимиляции»26. Это стремление к тотальной гомогенизации, однако, вступает в противоречие с желанием представлять мир как замкнутую тотальность, нечто охватываемое и упорядочиваемое. Но идея замкнутой тотальности всегда предполагает границы. Утопия поэтому оказывается невозможным соединением бесконечного и конечного, ограниченного. Это противоречие было проанализировано Кантом в его первой антиномии чистого разума, где он показал невозможность представления о бесконечной целостности. Но это противоречие лежит, как показал Виктор Стойкита, в основе генезиса современного понимания живописного полотна. Пейзаж, например, до превращения в один из ключевых жанров живописи, был фрагментом фона. Его становление описывается Стойкита как «конверсия» фрагмента в целостность, превращение parergon в ergon27. Эта конверсия, по мнению искусствоведа, происходит благодаря интеграции в живопись мотива окна, то есть рамки, включенной внутрь живописного (диегетического) пространства, рамки, в которую заключено иное гетеротопное пространство.

26 Marin L. Frontiers of Utopia: Past and Present // Critical Inquiry. 1993. N 19. Winter. P. 403.

27 Stoichiţă V. The Self-Aware Image. An Insight into Early Modern Meta-Painting. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 40.

Кадры из фильма «В прошлом году в Мариенбаде». Реж. Ален Рене, 1951

Марен для уточнения характера утопии обращается к идее горизонта, термина, возникающего во второй половине XIII века. Первоначально слово «горизонт» означало «предел». Но, начиная с XVIII столетия и эпохи романтизма, оно закрепилось за безграничным раскрытием зрения пространству и в конце концов стало обозначать бесконечность пространства. Предел превратился в беспредельность. Речь теперь шла о бесконечной, недосягаемой границе. Марен пишет о том, что горизонт как фундаментальное понятие утопического мира — это граница, которая «определяет состояние равновесия между противоположными силами экспансии и сопротивления ей»28. Это промежуточное место, в которое нельзя вступить, нейтральное место, чья «семиотически негативная специфика заключается в том, что оно ни то и ни другое, не этот край и не тот»29. В пространстве воображения этому не-месту хорошо соответствует остров, расположенный между двух континентов. Остров Утопия — это и есть нейтральное место на границе, зияние, провал, интервал. Франсуаза Шоэй утверждает, что в описаниях моровской Утопии можно различить два утопических пространства: места и прототипа. Первый тип пространства, дающий индивидуальные очертания места, Шоэй назвала портретом, второй тип, соответствующий идеальной умозрительной схеме, — моделью. Модель может, на мой взгляд, пониматься и как трансцендентальная схема, диаграмма Гваттари. Шоэй пишет, что «модель берет в Утопии лишенные места и воспроизводимые пространственные черты»30, то есть буквально является диаграммой. При этом платоновская модель лежит, конечно, в плоскости перспективных геометрических кодов, а портрет — в области эмпирической реальности.

28 Marin L. Frontiers of Utopia. P. 408.

29 Ibid. P. 410.

30 Choay F. La règle et le modèle. Sur le théorie de l’architecture et de l’urbanisme. Paris: Seuil, 1980. P. 165.

В кинематографе это атопическое пространство интервала, прежде всего, вписано в монтажные интервалы, которые вообще невообразимы и невидимы, и на которых строится конструкция фильма. Я думаю, что с репрезентативной точки зрения фильм — это противоречивая комбинация перспективных кодов и пространств с резко обозначенными и семантически нагруженными границами. В киноведении сложилась традиция приписывать перспективным кодам и точке зрения ответственность за идентификацию зрителя с точкой зрения камеры. В рамках такого теоретизирования именно перспектива позволяет зрителю войти в мир фильма и с ним миметически соединиться. Я, однако, считаю, что роль гомогенно-платонической системы перспективы в кино сильно преувеличена. Я думаю, что мир геометрической модели имеет в кинематографе смысл только в той мере, в какой он разрушается через напряженную интенсивность agencement нестыкуемых гетерогенных элементов. Я также думаю, что диаграмматический характер объектов в фильме, о котором говорил Гваттари, в большей степени опирается на многообразие пространств и взглядов (как в множественности перспектив Гуссерля), чем на однородность геометрической абстракции.

Кино часто сравнивали с зеркалом. И это сравнение заслуживает короткого обсуждения, которое имеет смысл начать с хрестоматийного анализа «Менин» Веласкеса в «Словах и вещах» Мишеля Фуко. Такой выбор обусловлен тем, что этот анализ явился решающим в назначении точки зрения перспективы маркером местоположения субъекта классической репрезентации. Фуко сыграл и важную роль в выделении линейной перспективы как основополагающего структурообразующего элемента кинематографа.

Кадры из фильма «2001: Космическая одиссея». Реж. Стэнли Кубрик, 1968

Фуко видит в картине Веласкеса такое же фронтально-репрезентативное расположение фигур, предстающих взгляду внешнего наблюдателя, как в луврских «Пастухах Аркадии». Местоположение наблюдателя-субъекта тут совпадает с точкой зрения перспективы. Фриз, образуемый фигурами придворных и инфанты, аналогичен тому фризу, который организовывали пастухи на полотне Пуссена. Отмечу, что наряду с фронтальной репрезентацией, организованной по отношению к точке зрения перспективы, Фуко видит в картине и дискурсивную логику расположения фигур, логику, читаемую слева, где изображен сам Веласкес с холстом, направо. Чтение тут идет, как и у Марена, так сказать, вдоль плоскости самого полотна:

Если начать двигаться от взгляда художника, который, находясь в левой части, образует как бы смещенный центр картины, то сначала появляется изнанка полотна, затем развешенные картины вместе с их центром — зеркалом, затем открытая дверь, еще какие-то картины, у которых из-за чересчур сжатой перспективы видны лишь их плотные рамы, и, наконец, в крайней правой части — окно, или, скорее, проем, через который льется свет. Эта спирально закрученная раковина демонстрирует полный цикл изображения: взгляд, палитру, кисть, полотно, свободное от знаков (материальный инструментарий изображения), картины, отражения, реального человека31.

31 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. С. 49.

Эта «закрученная раковина», завиток, топологически близка угловому сдвигу у Марена. В зависимости от точки зрения персонажи на полотне могут образовывать фигуры. Но несмотря на их способность группироваться в фигуры, их внутренняя нарративная взаимосвязь очень слаба, и связано это с тем, что внимание персонажей устремлено в пространство вне полотна, пространство, в котором находится некто, видимый нам лишь в качестве отражения в зеркале в глубине комнаты. Персонажи как бы застывают, парализованные осью их собственного взгляда, направленного на зрителя:

Но это застывшее вращение вокруг одной оси. Застывшее благодаря зрелищу, которое было бы совершенно невидимым, если бы эти же самые персонажи внезапно не стали неподвижными и не образовали при этом как бы выемку чаши, давая возможность увидеть в глубине зеркала вдвойне неожиданный объект их созерцания. В направлении, идущем в глубину, принцесса совмещается с зеркалом32.

32 Фуко М. Слова и вещи. С. 50.

«Выемка чаши» тут вполне накладывается на «закрученность раковины». Эта раковина возникла из линейной развертки объектов вдоль плоскости полотна, в то время как выемка чаши образуется благодаря окаменению персонажей, переходящих от взаимодействия к дискурсивной логике репрезентации. И зеркало, позволяя оси зрения соединять видимое пространство с невидимым, в какой-то мере отвечает за эту «выемку» и репрезентативный паралич. Нет сомнения в том, что зеркало расширяет пространство полотна и позволяет соединить видимое с невидимым. Фуко специально это отмечает: «Зеркало, позволяя видеть происходящее перед картиной и даже вне стен мастерской, вызывает гармоническое движение между внешним и внутренним по соединяющей их оси»33.

33 Там же. С. 48.

«Менины». Худ. Диего Веласкес, 1656

В ином месте Фуко подтверждает способность зеркала создавать обмен взглядами и связь между пространствами, которые оно объединяет. Зеркало оказывается, таким образом, принципиальным механизмом классической репрезентации:

Лицо, отражаемое зеркалом, является в равной мере лицом, его созерцающим; те, на кого смотрят все персонажи картины, являются в равной мере персонажами, вниманию которых первые представлены в качестве сцены для созерцания. Вся картина представляет собой сцену для того, кто сам в свою очередь является сценой, чистую взаимность, которая обнаруживается зеркалом, разглядывающим и разглядываемым34.

34 Там же. С. 51.

Иными словами, зеркало, вводя бесконечность в пространство, одновременно позволяет соединять видимое пространство с невидимым, создавая некую целостность. То же самое в кино осуществляет монтажный переброс точки зрения на 180 градусов. И в этом смысле зеркало (как и подобный монтаж) безусловно воплощает идею утопии.

В известной лекции 1967 года (и связанном с ней тексте) «Другие пространства: утопии и гетеротопии» Фуко объявляет зеркало утопией:

Зеркало, в конце концов, — это утопия, так как это место без места. Я вижу себя там, где меня нет, в нереальном виртуальном пространстве, открывающемся за поверхностью. Я там, где меня нет, нечто вроде тени, создающей видимость меня самого для самого себя, позволяющей мне видеть себя там, где я отсутствую: такова утопия зеркала35.

35 Foucault M. Of Other Spaces // Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society. N. Y.: Routledge, 2008. P. 17.

В другом, чуть более раннем, тексте «Утопическое тело» Фуко со ссылкой на Пруста говорит о Марселе, который каждое утро просыпался с мыслью о невозможности убежать от своего тела и говорил о воображаемых местах, в которых человек избавляется от проклятия собственного тела как места36. Зеркало и кино тут выполняют сходную функцию, являя нам пространство без места, в котором отсутствует тот, кого мы видим.

36 Историю идеи утопии и гетеротопии у Фуко см.: Boyer C. The Many Mirrors of Foucault and Their Architectural Reflections // Heterotopia and the City. P. 53–74.

Любопытно, однако, что в том же тексте «Другие пространства» Фуко утверждает, что зеркало — это одновременно гетеротопия. Этот термин Фуко коротко обсуждал в «Словах и вещах», частью которых является и глава о «Менинах». Здесь гетеротопия понималась как пространственная конфигурация, разрушающая язык, грамматику и способность к высказыванию:

Гетеротопии тревожат, видимо, потому, что незаметно они подрывают язык; потому что они мешают называть это и то; потому что они «разбивают» нарицательные имена или создают путаницу между ними; потому что они заранее разрушают «синтаксис», и не только тот, который строит предложения, но и тот, менее явный, который «сцепляет» слова и вещи (по смежности или противостоянию друг другу). Именно поэтому утопии делают возможными басни и рассуждения: они лежат в фарватере языка, в фундаментальном измерении фабулы; гетеротопии (которые так часто встречаются у Борхеса) засушивают высказывание, делают слова автономными; оспаривают, начиная с ее основ, всякую возможность грамматики37.

37 Фуко М. Слова и вещи. С. 31.

В «Других пространствах» это разрушение синтаксиса, этот аграмматизм целиком понимается как несовместимость разнородных пространств, agencement Гваттари. Гетеротопия, таким образом, оказывается препятствием на пути перекодировки отношений в терминах логоса и грамматики, то есть в дискурсивных терминах.

Гетеротопия зеркала заключается в том, что зеркало, с одной стороны, связанное с утопией, при этом оказывается материальным предметом, расположенным там же, где и глядящий в него. Создавая мир без места, оно само занимает вполне определенное место:

Зеркало функционирует как гетеротопия по следующей причине: оно делает место, которое я занимаю в момент, когда я смотрю на себя, одновременно совершенно реальным, связанным со всем тем пространством, которое его окружает, и абсолютно нереальным, так как для того, чтобы быть воспринятым, ему необходимо пройти через виртуальную точку, которая находится по ту сторону38.

38 Foucault M. Of Other Spaces. P. 17.

В том же эссе «Другое пространство» Фуко пишет о театре и особенно о кино как о принципиальных примерах гетеротопии. Кино описывается им как «очень странная прямоугольная комната, в конце которой помещен двухмерный экран, на который проецируется трехмерное пространство39.

39 Ibid. P. 19.

В анализе «Менин» Фуко разворачивает ту же стратегию: сначала помещает зеркало в контекст утопии, а затем связывает его с гетеротопией, признавая, что между видимым и невидимым отраженным пространствами никогда не может быть достигнуто единство, которое он постулировал несколькими страницами раньше. В конце своего разбора он говорит об этом совершенно определенно:

В большом витке, огибающем по периметру мастерскую, начиная от глаз художника, его палитры и замершей руки и кончая законченными картинами, изображение рождалось и завершалось, а затем вновь растворялось в потоке света; цикл был полным. Напротив, линии, пересекающие глубину картины, неполны, им всем недостает части их траектории. ‹…› В этой картине, как и в любом изображении, сущность которого она, так сказать, обнаруживает, глубокая незримость видимого связана с невидимостью видящего — и это невзирая на зеркала, отражения, подражания, портреты. Вокруг происходящего размещены знаки и последовательные формы изображения; однако двойное отношение изображения к его модели — государю, к его автору, как и к тому, кому оно преподносится, оказывается по необходимости прерванным40.

40 Фуко М. Слова и вещи. С. 53.

Зеркало не может компенсировать прерывистость отношения между видимым и невидимым. Единая ось взгляда оказывается не континуумом, но agencement. Утопия всегда оказывается лишь гетеротопией. Кристиан Метц, рассуждая о любви кино к зеркалам, писал о том, что зеркала позволяют преломить зрительный образ в бесконечности, но это их свойство всегда производит гетеротопию:

Зеркало дает нам выход отнюдь не на соседнее пространство, которое легко мысленно соединить с пространством фильма. Оно выводит нас на нечто иное, присутствие чего здесь необъяснимо «…» Зеркало выступает здесь в роли экрана, на который проецируется другой фильм, который мы никогда не увидим и который, впрочем, не существует41.

41 Метц К. Зеркала в кино // Киноведческие записки. 1992. No 13. С. 28.

АФФЕКТЫ

Я бы даже сказал, что кинематограф, акцентируя гетеротопичность визуального текста, возникает на руинах утопии. Он не только постоянно подрывает пространственный континуум между субъектом и миром репрезентации, он разрушает саму способность к генерированию общих семиотических кодов. Долгие годы киноведы пытаются найти некое подобие киноязыка или хотя бы неких общих пространственных и временных кодов, лежащих в основе кинематографа. И всегда безуспешно. Этот аспект кинотеории прямо отсылает к поискам универсальных кодов и совершенных языков, которые Роберто Пеллерей42 и Умберто Эко43 поместили в контекст утопии в широком смысле слова.

42 Pellerey R. Le lingue perfette nel secólo dell’utopia. Roma; Bari: Laterza, 1992.

43 Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. СПб.: Alexandria, 2007.

Одна из основных проблем утопии и того воображаемого пространства, которое она создает, — это то, что пространство это находится нигде, но и время этого пространства также чисто умозрительно. Между тем утопия постоянно стремится утвердить себя как укорененную в данном моменте, в «теперь». Это особенно характерно для фильма, который по определению являет нам пространство и время, лежащие нигде, но стремится утвердить это утопическое нечто как разворачивающееся здесь и сейчас. Марен так характеризует время утопии:

Это не время длительности, но скорее брызги мгновений, когда каждый раз все время являет себя. Греческая мысль имеет дело с моментом kairos. Горгий вписывает этот непредсказуемый и неожиданный момент в область «божественного», которое просто является именем для самой неожиданности и непредсказуемости. Мы также встречаем éxaiphnès, неожиданное, не являющееся nûn; это не столько вписывание во временную линию, сколько ее прерывание44.

44 Marin L. Utopics: The Semiological Play of Textual Spaces. P. XXV.

Говоря о том, что утопия не знает длительности, то есть континуальности, Марен отсылает к Бергсону, и в частности, к его анализу кинематографа. Время в кино, по мнению французского мыслителя, состоит из механически регулярно воспроизводимых моментов. Марен пишет о жизни Утопии Мора, как организованной «ритмическим циклом ритуалов и празднований»45. Но важнее то, что утопическое время, не вписываясь в континуум, прерывает его наподобие кайроса.

45 Ibid. P. XXIV.

Я полагаю, что это прерывание связано с особой ролью аффектов в утопиях, и в частности, в кино. Аффекты, по-моему, это то, что позволяет ощутить происходящее на экране как укорененное в настоящий момент. Аффект, испытываемый зрителем, оказывается «укоренителем» утопической абстракции в «здесь и теперь». С этим связана, на мой взгляд, непрекращающаяся в кино погоня за эффектами, шоками и сильными впечатлениями.

Кадр из фильма «Орфей». Реж. Жан Кокто, 1950

Маурицио Лаззарато в своей новой книге «Знаки и машины» связывает кинематограф, прежде всего, с выражением аффектов, интенсивностями и скоростями. Но если он прав, то платоническая геометрия линейной перспективы и вписанного в нее субъекта утрачивает всякое значение. Лаззарато вполне логично считает, что кино не соотнесено с субъектом репрезентации, но, напротив, производит десубъективацию:

Интенсивности, движения и длительности киноизображений могут произвести эффект десубъективации и дезиндивидуации точно так же, как детство, наркотики, сновидения, страсть, творчество или безумие могут лишить субъекта его идентичности и социальных функций. Кино приостанавливает восприятие и традиционные координаты зрения, вызывая сбои в сенсомоторной системе. Изображения и движения больше не зависят от объекта или от мозга; вместо этого они оказываются автоматическими продуктами машинного аппарата. В свою очередь, монтаж разрывает связи между обыкновенными ситуациями, изображениями и движениями, заставляя нас войти в иные пространственно-временные блоки46.

46 Lazzarato M. Signs and Machines. Capitalism and the Production of Subjectivity. L. A.: Semiotext(e), 2014. P. 111.

Сенсомоторные блоки, о которых говорит Лаззарато, отсылают к феномену кинестезии, без которой восприятие не может быть укоренено во времени и пространстве. Гуссерль писал о том, что множественность перспективных восприятий предмета организуется в некий фантомный мир, который сам по себе не обладает свойством стабильности и привязанности к месту и времени. Такая стабильность возникает на основе опыта нашего тела, когда то, что мы видим, мы соотносим с внутренними ощущениями нашего тела. Это и есть кинестезия. Плавающий фантомный мир множественных перспективных перцепций связывается кинестезией с ощущением тела и укореняется в этом ощущении. Гуссерль называл мир, возникающий из этого первичного ощущения телесности, «корневым миром», над которым надстраивается внешний мир: «В изменениях кинестезически определяемых модусов явленности каждая внешняя вещь конституируется как идентичная себе, а всякая совокупность оформляется как конфигурация одного и того же»47. Речь тут идет о конституировании интегрированности и унитарности мира, о которых говорил Эдельман.

47 Husserl E. The World of the Living Present and the Constitution of the Surrounding World External to the Organism // Husserl E. Shorter Works. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981, P. 248.

Гуссерль отличал это корневое чувство тела, в которое включен мир от точек зрения перспектив. Он говорил о некой нулевой точке укорененности. Дэн Захави так суммирует эту идею Гуссерля: «Тело характеризуется тем, что оно присутствует в каждом восприятии как нулевая точка, как индексальное «здесь», по отношению к которому ориентирован объект. Это центр, вокруг которого и по отношению к которому разворачивается (эгоцентрическое) пространство»48.

48 Zahavi D. Husserl’s Phenomenology. Stanford: Stanford University Press, 2003. P. 98–99.

Нулевая точка в каком-то смысле и вовсе является не точкой, но просто неким аффектом присутствия. Она в своей основе противоположна точке зрения перспективы, которая принципиально нетелесна, геометрична и может быть занята любым условным субъектом. Роже Кайуа когда-то подверг анализу мимикрию в мире животных и, прежде всего, насекомых. Мимикрия для него — это растворение живого существа в пространстве, утрата идентификации с точкой зрения и расползание в пространстве. Кайуа замечал: «Такое уподобление пространству обязательно сопровождается ощущением ослабленности своей личности и жизни; во всяком случае, примечательно, что у мимикрирующих видов процесс идет только в одном направлении: насекомое подражает растению, листу, цветку или колючке, скрывая или вовсе теряя свои реляционные функции»49. Кайуа описывает происходящее как утрату не только личности (о чем говорит и Лаззарато), но и места. Вместо локализуемой точки в пространстве возникает именно неопределенное «индексальное здесь», о котором пишет Захави:

49 Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М.: ОГИ, 2003. С. 99.

Восприятие пространства, бесспорно, — явление сложное, ибо это восприятие неразрывно связано с представлением. Это как бы двойной двугранный угол, постоянно меняющий величину и расположение; горизонталь угла действия образуется землей, а вертикаль — идущим человеком, увлекающим за собой этот угол. Горизонталь угла представления подобна горизонтали первого угла (хотя она не воспринимается, а только изображается) и пересекается по вертикали в том месте, где появляется объект. Драма завязывается благодаря представляемому пространству, поскольку человек, живое существо, вместо точки отсчета становится точкой среди других точек. Лишенный привилегированного положения, он в прямом смысле не знает куда деться50.

50 Там же. С. 97.

Это смещение под углом по-своему сродни тому угловому смещению, которое Марен описывал у Пуссена.

Аффекты, которые производит кинематограф, на мой взгляд, позволяют подменить аффекты кинестезической локализации. Гуссерль считал, что основой кинестезии является ходьба. Все остальные движения зависят от схемы тела, которая вырабатывается в процессе ходьбы.

Но мы хорошо знаем, что классический кинематограф начинается именно тогда, когда табуируется движение зрителя, допустимое во время ранних сеансов в кафе, кабаре, кафешантанах. Кинозритель отрубается от кинестезии. Его тело неподвижно, нулевая точка «ядерного мира» исчезает, и аффект «индексального здесь» блокируется. Зритель поистине вводится в полную атопичность утопии. Блокированные же кинестезические ощущения и схемы заменяются аффектами совсем иного толка.

Лаззарато пишет о десубъективации, производимой кино, о регрессе зрителя на стадию «доиндивидуальной субъективности». Эрвин Штраус настаивал на необходимости различия между чувствованием (sensing) и восприятием (perception). Восприятие вторично и надстраивается над непосредственным восприятием чувствования как универсализация первичного ощущения, связывание его с понятием. Неопределенность и изменчивость чувствования заменяется стабильностью: «Мир восприятия — это мир неподвижных и неизменных свойств в универсальном объективном пространстве и универсальном объективном времени. Такое пространство не дано изначально: скорее, мир чувствования относится к миру восприятия, как пейзаж к географии»51. Штраус писал об объективации экспрессивности мира. Главное различие между пространствами чувствования и пейзажа и пространством восприятия и географии для него выражалось в том, что географическая карта всегда ориентирована системой координат, позволяющей установить местоположение. Совсем иное дело пейзаж: «В сумерках, темноте или тумане я все еще в пейзаже. Мое местоположение все еще определяется близлежащим местом; я все еще могу двигаться. Но я не знаю, где я нахожусь»52.

51 Straus E. The Primary World of Senses. A Vindication of Sensory Experience. London: The Free Press of Glencoe; Collier-Macmillan, 1963. P. 317.

52 Ibid. P. 319.

«Гипноз». Худ. Карл Александр Шнайдер, 1904

Утрата координат равнозначна соскальзыванию из мира восприятия в мир чувствования, из вторичного в первичное. Речь в какой-то мере идет о регрессе на более примитивную, или, вернее, более первичную стадию взаимодействия с миром. Но речь идет не только об утрате ориентиров, но и о резком возрастании аффективного элемента, всегда сопровождающего «потерянность», — пребывание в темноте, в тумане. Иными словами, выход в утопическое, атопическое всегда аффективен.

Для понимания аффективной стороны кинематографа Лаззарато предлагает обратиться к работам американского психолога Дэниэла Стерна, который дал анализ формирования «корневого», довербального и досубъектного «я» у младенцев. Обращение к Стерну чрезвычайно симптоматично хотя бы потому, что Лаззарато тут не является пионером. До него попытка построить теорию кино на идеях Стерна была уже предпринята таким влиятельным теоретиком, как Реймон Беллур, в фундаментальном труде о кино, телесности и гипнозе.

Я, разумеется, не могу подробно рассказывать о теории Стерна, отмечу лишь некоторые моменты, которые важны для моей темы. Во-первых, Стерн выделяет у младенца особую форму восприятия, которую он называет амодальным воспрятием (amodal perception). Это восприятие лежит в основе кинестезии и связано со способностью ребенка «переводить» ощущения, полученные в одной «чувственной модальности», в другую:

Мы не знаем, как они [младенцы] справляются с этой задачей. Вероятно, информация не перерабатывается как принадлежащая одному специфическому чувственному модусу. Вероятнее всего, она трансцендирует модусы или каналы и существует в некой неизвестной супрамодальной форме. Таким образом, речь не идет просто о прямом переводе через модальности. Скорее всего, она предполагает кодирование во все еще загадочную амодальную репрезентацию, которая потом может узнаваться в любом чувственном модусе53.

53 Stern D.The Interpersonal World of the Infant.A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology. London: Karnac Books, 1985. P. 51.

Это значит, что на стадии чувствования мы получаем и обрабатываем не изолированные сигналы, принадлежащие определенному органу чувств — зрению, слуху, обонянию, а затем синтезируем их в некое смысловое единство. Речь изначально идет о загадочном амодальном восприятии. Существование такого рода восприятия подтверждается физиогномикой, способностью младенца соотнести обращенное к нему лицо с собственным лицом, загадочное знание, что улыбка матери может быть воспроизведена улыбкой на его лице.

Выдающийся немецкий психолог Хайнц Вернер (между прочим, важный для Эйзенштейна) когда-то предположил, что в детстве и в примитивных культурах существенную роль играет так называемое физиогномическое восприятие, способность связывать определенное движение, динамику жеста или линии с некими аффектами, эмоциями:

Воспринимаемые таким образом вещи могут казаться «ожившими» и, даже совершенно безжизненные, могут, казалось бы, выражать некую внутреннюю форму жизни. Каждый из нас в какой-то момент жизни испытал нечто подобное. Например, пейзаж, может неожиданно выражать определенное настроение, он может быть веселым, меланхоличным или задумчивым54.

54 Werner H. Comparative Psychology of Mental Development. N. Y.: International Universities Press, 1973. P. 69.

У Вернера физиогномическое восприятие связано в основном с тем, что иногда называют категориальными аффектами, — то есть с такими эмоциями, как грусть, веселье, счастье, гнев. Киноведы давно отмечали способность кино активировать такие аффекты. Напомню хотя бы «Видимого человека» Белы Балаша55. Стерн делает еще один шаг. Он добавляет к категориальным аффектам Вернера нечто, называемое им витальными аффектами. В этих аффектах проявляется само ощущение жизни, но они не категориальны: «Эти ускользающие качества лучше передаются динамическими, кинетическими терминами, такими как «возникновение», «исчезновение», «неуловимый», «взрывной», «крещендо», «врывающийся», «растянутый» и т.п.56 Эти аффекты сопровождают погружение в сон, просыпание, дыхание, голод и другие первичные проявления жизни. Все они связаны с кинетическим и динамическим моментом, но первичны даже по отношению к врожденным категориальным аффектам.

55 Балаш писал о физиогномии, «лике» вещей, обнаруживаемых кинематографом: «Как выражение чувства вызывает деформацию черт лица, меняя его обычную форму, точно так же кажется измененным и нормальный вид вещей, если придать им лицо. Чем ярче выражение, тем больше изменяется лицо человека и — вещи» (Киноведческие записки. 1995. No 25. С. 89).

56 Stern D. Op. cit. P. 54.

Кинематограф не только физиогномичен, как замечал Балаш, но весь пронизан витальными аффектами. Жан Эпштейн в раннем тексте «Укрупнение» пишет о физиогномике пейзажа в кино почти в духе Вернера, но делает это гораздо абстрактней, и в плоскости, более близкой витальным аффектам Стерна:

Пейзаж может быть состоянием души. Он прежде всего состояние. Покой. Такой, каким его чаще всего показывает документальный фильм о красотах Бретани или о путешествии в Японию, он является грубой ошибкой. Фотогеничен «танец пейзажа». Сквозь окно вагона или иллюминатор корабля мир приобретает новую живость, кинематографическую. Дорога — это дорога, но почва, ускользающая под брюхо клокочущего четырехцилиндровым сердцем автомобиля, приводит меня в восторг. Туннели Оберланда и Земмеринга глотают меня, и моя голова, не умещаясь в них, бьется об их своды. Решительно, морская болезнь приятна. Самолет, и я на его борту, мы падаем. Мои колени подгибаются. Эту область еще следует разработать. Я хочу драмы на деревянной лошадке карусели, или более современной — на аэроплане. Ярмарка подо мной и вокруг постепенно расплывется. Помещенное в центрифугу трагическое удесятерит свою фотогению, добавляя к ней фотогению головокружения и вращения57.

57 Из истории французской киномысли: Немое кино 1911–1933 гг. М.: Искусство, 1988. С. 98.

Кадры из фильма «Фотоувеличение». Реж. Микеланджело Антониони, 1966

Витальные аффекты кино возникают, прежде всего, на границе кадров. Беллур прямо связывает их, например, с неожиданным появлением и исчезновением персонажей. Монтаж, можно сказать, весь ими пронизан. Эти аффекты, согласно Стерну, могут взаимодействовать и организовывать «аффективное согласование» (l’aсcordage affectif), само принимающее форму трансмодальных или амодальных образований. Беллур пишет, что именно кино — это вид искусства, для которого трансмодальные аффективные согласования — основной компонент:

С одной стороны, благодаря многообразию своих составляющих (изображения и модальности фонограммы, которая в него инкорпорирована), он [кинематограф] производит на основе простой реальности мира и ее укладывания в вымысел постоянную иллюзию согласования чувств как между элементами мира, так и между разворачивающимися в нем телами. Все ресурсы, начиная с плана, с кадра и вплоть до пронизывающих их движений, как внутрикадровых, так и смещений камеры, все ресурсы плана и межкадровых стыковок служат постоянному проявлению аффектов витальности58.

58 Bellour R. Le Corps du cinéma. Hypnose, émotions, animalités. Paris: P. O. L., 2009. P. 163.

Но что такое эти «амодальные аффекты»? Это переживание глубинных жизненных процессов вне локализации тела. Витальные аффекты интересны тем, что, выполняя, по существу, кинестезическую функцию, они не организуют локализованного «я», не производят нулевой точки присутствия. Они играют роль эффективных заменителей укорененности. Мы имеем дело с абсолютно атопическими переживаниями, позволяющими испытывать кино как острый эмоциональный стимулятор, действующий в теле, не укоренном в точку присутствия. «Фотогения головокружения и вращения», которую Эпштейн видит в кинопейзаже, — это фотогения атопичности.

Кинематограф, как мне представляется, лучше всего описывается как комбинация репрезентации и диегесиса, утопии и гетеротопии. При этом гетеротопия вовсе не противоположна утопии, но является ее необходимым двойником. Утопия и миметическая репрезентация строятся вокруг оси линейной перспективы и точки зрения, которая создает видимость локализации, но в действительности отсылает к бесконечности и геометрическим фикциям. Это платоническая модель моровской Утопии. Но в таком своем виде она недостаточна для эффективного зрелища. Она вся в перцептивных моделях и трансцендентальных объектах — диаграммах. На границах кадра разворачивается мир гетеротопии, мир, который расположен под прямым углом к оси зрения. Это мир диегесиса, который обнаруживает, что точка зрения — это точка неизменного присутствия смерти. На границах, полях и разрывах, монтажных стыках и разрывах между модальностями звука и изображения, в мире нарративной дискурсивности формируются аффекты, в том числе и амодальные витальные аффекты. Витальные аффекты накладываются на присутствие смерти, вытесняя его острым ощущением жизни, витальности. Они атопичны и укореняют зрелище в динамической реактивности, не локализованной в теле «мистической репрезентации». Они — псевдоукоренители зрелища в мире «чувствования», не знающего пространственных координат. Благодаря этим гетеротопическим аффектам утопия приобретает свойства витальной энергетики и псевдолокализуемости. Мир, который расположен нигде (утопия), начинает странно соотноситься со зрителем здесь и теперь. Гетеротопия зеркальных пространств приобретает неожиданные черты реальности. Атопическое «место» смерти становится «местом» жизни.