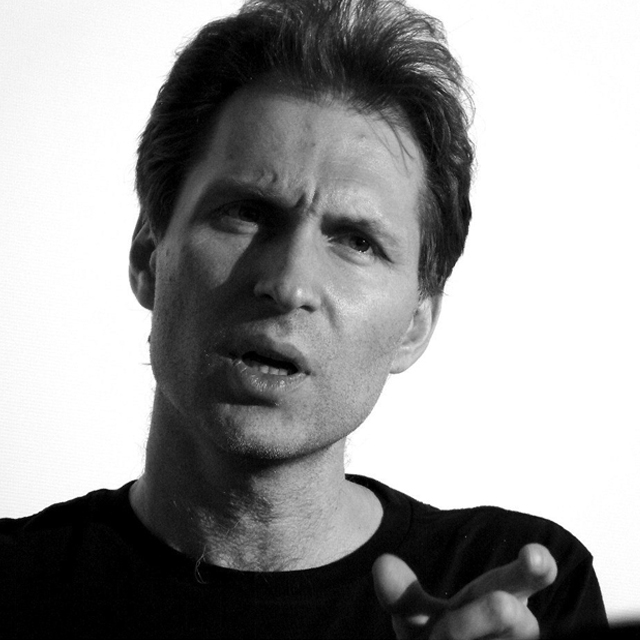

Наблюдение человека

Обезьяна смотрит на людей. Стэнли Кубрик, 1947

Когда-то считалось, что беременным не следует глядеть на пожар, а то ребенок уже во чреве станет золотушным. Экраном изначально называли заслон, предохранявший от прямого жара

и света. Теперь экраны, эти наши скопофилические протезы,

оснащены мощной памятью и проникают далеко за пределы

досягаемого, в том числе и во чрево. Научив их запоминать мимолетное, мы включили их в устройство нашего сознания и в визуальную экологию.

Экологию определяют не только вид лиц твоих ближних

и пейзаж из окна. Но и возможность заглядывать в режиме реального времени в совиное гнездо или, хотя бы постфактум, видеть то, что увидела камера наружного наблюдения, зафиксировавшая нападение на известного журналиста. Ибо расширенное зрение с его документами становится «расшаренным»:

кто увидел, поделился. Чем делится туземец нашей цивилизации на YouTube?

Иногда и визуальной антропологией — наблюдением над

человеком. Человеческая природа столь разнообразна, что всегда найдется что-то шокирующее, чего мы еще не знали, и какая-нибудь экзотика, которую сделают популярным экранным зрелищем. Зрелищем тем более занятным, что оно не разыграно, а взято из жизненной гущи.

Наблюдать человека в его естественной среде обитания —

не всегда антропология. Зоолог Дезмонд Моррис, автор многих фильмов и книг, на наших глазах исследует человека как

животное. В этой его затее нет того уничижительного оттенка,

который чувствуется в суждениях о документальном фильме,

где мы часто видим неприкрытую и вполне понятную людскую

неприглядность — якобы герои изображены «как животные». Миллионы лет эволюции стоят за проявлениями прозы жизни и поэзии человеческого самовыражения (The Human Animal,

BBC, 1994).

Однако нашему туземному взгляду ближний бывает непонятен именно как человек — когда животная его сущность ничего

не объясняет. Создатели визуальноантропологической классики

Тимоти Эш и Наполеон Шэньон (Timoty Asch, Napoleon Chagnon)

работали среди яномамо — венесуэльских индейцев, отличающихся воинственным нравом. Без специальных текстовых и графических пояснений зрителю было бы порой и вовсе непонятно, что же происходит на экране. К чему, скажем, это мелькание обнаженных тел, на поверку оказывающееся битвой на топорах

(The Ax Fight, 1975).

Антрополог стремится сделать экзотическое понятным. Но, становясь зрелищем, этнография эксплуатирует культурную дистанцию, создает из нее загадку, призывает увидеть в загадке сюжет. Этнографический характер зрелища определяется не столько выбором объекта, сколько установкой на аутентичность, искусной «несделанностью» увиденного. А это значит, что этнограф может найти героев и сюжет на соседней улице, выглянув из окна («Тише!» Виктора Косаковского).

Мы — туземцы, а отчасти и сами себе этнографы, ибо занимаемся не только потреблением, но и порождением изображений. Жизнь с внедренными в нее устройствами для визуальной памяти оказывается сама себе режиссером, а неопровержимую

документальность любительской — без прикрас — съемки антрополог использует в своих целях. Такой материал годится и для

художественных полотен с антропологическим оттенком («Частные хроники. Монолог» Виталия Манского), но этнографичным

он остается лишь тогда, когда рассказывает о конкретном событии, консервируя его время, а не претендует на обобщение.

Живет в сети такой ролик, иллюстрирующий этнографические свойства немонтированного видео как инструмента аутентичности. Бродит он в двух версиях: короткой — около минуты,

которая ничего, в сущности, не иллюстрирует, потому что в ней

обрезан конец — и длинной, в три с половиной минуты, где катарсис наступает как раз от божественных длиннот, ближе к финалу. Начало одно и то же: в скромном неубранном интерьере некая юная особа включает камеру и музыку, чтобы исполнить

танец живота. В ходе демонстрации своей беспокойной плоти

она продевает шарф в ручку дверцы наверху шкафа, изгибается назад, держась за концы шарфа, — и тут шкаф, видимо, полупустой и потому неустойчивый, покачивается и падает прямо на

нас, то есть на героиню. Две с половиной минуты мы слышим музыку (тем временем начинается другая песня…) и малопонятные стуки, а видим только фрагмент шкафа и стену, которую шкаф когда-то закрывал. Она ведь могла погибнуть — и, вероятно, погибла! Но погодите: вот, выбравшись из-под завала, она

останавливает музыку.

Туземец наивен, мастер — искушен. Консервируя время щедрыми порциями, обходясь внутрикадровым монтажом, сокращая

дистанцию и вовлекая зрителя в самый замес жизни, вскрывая

событие изнутри глазами участника, сегодняшний документалист этнографичен (таковы Павел Костомаров и Антуан Каттэн —

«Мирная жизнь», «Мать»). Какой бы миф ни создавался на выходе, сама конструкция аутентичности материалов позволяет зрителю пережить визуальную экологию героев: мы видим то, что видят они, и видим, как они на это спонтанно реагируют.

Фильм ограничен требованиями жанра, он рассказывает

связную историю или знакомит с сюжетом, выстроенным в линию. За скобками остается немалая часть айсберга: параллельные сюжеты, более тонкие и глубокие объяснения; собственно,

все многообразие контекста. Зрелище выигрывает от лаконичности и линейности конструкции, а этнографичность скатывается

в экзотизацию. Вот тут и проходит, вероятно, одна из границ между документалистикой и визуальной антропологией stricto sensu.

Последовательной реализацией этнографической логики

был бы аннотированный виртуальный мир, основанный на интерактивном видео. Где историй много и каждый зритель сам

выстраивает свой путь, не будучи ограничен заранее заданным

линейным сюжетом. Как, собственно, и в жизни.

Читайте также

-

Обладать и мимикрировать — «Рипли» Стивена Зеллиана

-

Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»

-

Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда

-

Будто в будущее — «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина

-

Под тенью умерших в саду — «Белое пластиковое небо» Баноцки и Сабо

-

Близкие контакты — Итоги XXII «Духа огня»