Тщета — «Старик и море» Анатолия Васильева и Аллы Демидовой

В БДТ продолжается фестиваль Анатолия Васильева. Сегодня вечером показывают его фильм «Осёл», а вчера можно было увидеть спектакль «Старик и море». О прозе Хемингуэя и ее интерпретации Анатолием Васильевым и Аллой Демидовой пишет Елена Горфункель.

«Читка и перформанс» — «гласило» приглашение. Читка — не очень благозвучное слово. Как будто будут читать наспех, новую пьесу, малыми силами, где-то в закулисье. А перформанс — ну, это режиссерские выдумки последних десятилетий. После просмотра «Старика и моря» отбрасываю осторожные метки и говорю уверенно — спектакль. Тем более, что давался он на большой сцене Большого драматического театра. Раздвинулся и поднялся синий бархатный занавес, родной (недавно) для этой сцены, и из лазоревой глубины быстрым шагом прошла вперед актриса.

«Осел» Анатолия Васильева

Ей для «читки» было приготовлена место — столик и стул, тоже в лазоревых цветах, на авансцене. Демидова вышла и села с пачкой листов A4. В левой руке она держала текст, а правой — дирижировала. Правая рука изображала полет птиц, дрожь волны, рыб, скользящих по воде, правая рука указывала, грозила, надевала шляпу, приглаживала волосы, брала кружку с пивом (кофе)… Лишь когда Старику нужно было позаботиться о левой руке, сведенной судорогой, текст перекладывался в правую руку, а левая работала кистью, пробуждая утраченную силу. Или сражение в армреслинг с гигантом-негром она играла обеими руками, сцепленными в одну связку.

Демидова так и не сошла с места. Зато она меняла позу, поворачивалась в профиль и все ее движения сосредотачивались у стула, словно она была к нему прикована цепями. Ну, разве что с последними репликами повести она, попросив микрофон, подошла к заднику, на котором была изображена графически лодка с парусом, и передразнила дурную туристку, ничего не понявшую из того, что произошло, приняла остатки большой рыбы за остатки за акулы, и никто не захотел ей объяснять, откуда взялся такой изящный и огромный рыбий хребет. Передразнивала актриса с торжеством и удовольствием, ибо ей, рассказчице и чтице, история Старика и его поединка с рыбой была известна из первых рук. Пожалуй, даже как свидетельнице.

Но прежде впечатлений от этой истории надо сказать о впечатлении от актрисы, от ее совершенно необычного облика. С ней произошла важнейшая перемена. Куда делись ее элегантные концертные облачения, всегда сложно уложенные волосы, крупные перстни и кольца, нагрудные украшения? Чтица появилась в черном брючном костюме из ткани, по-видимому хлопчатобумажной, типа «чертовой кожи», в широких укороченных брюках, свободной блузе, простоволосая. Ясно, что тут сработали и Хемингуэй, и восточный театр, к которому Анатолий Васильев давно привязан. Не то слово: привязан. Он черпает из него для обогащения театра вполне европейского и русского. (Как, например, режиссер театра Читен из Киото Мотои Миура , сливает традиционный японский театр с европейским — и очень удачно). Персонаж, от лица которого выступает актриса, опрощен. С Демидовой снята вся ее величаво-торжественно-благородная оболочка. Осталось живущее, говорящее существо, одухотворенный кто-то. Сохранились только женские руки с тонкими пальцами, быстрыми и выразительными.

Вся эта перемена сделана для образа Старика — хотя совсем Стариком актриса не стала. Тут есть промежуточное превращение. Как и с голосом. Он понижен на несколько тонов. Огрублен нарочито, вкраплены вульгарные интонации. Мужская размашистость и твердость, смелые неоднократные броски в «суку» и другие неженские выражения, плюс волосы, ставшие какой-то бесформенной гривой, внезапные броски ладоней, широко расставленные ноги, рождают то, что требуется — человека суровой судьбы, рыбака у берегов Кубы, рыцаря и героя, наконец.

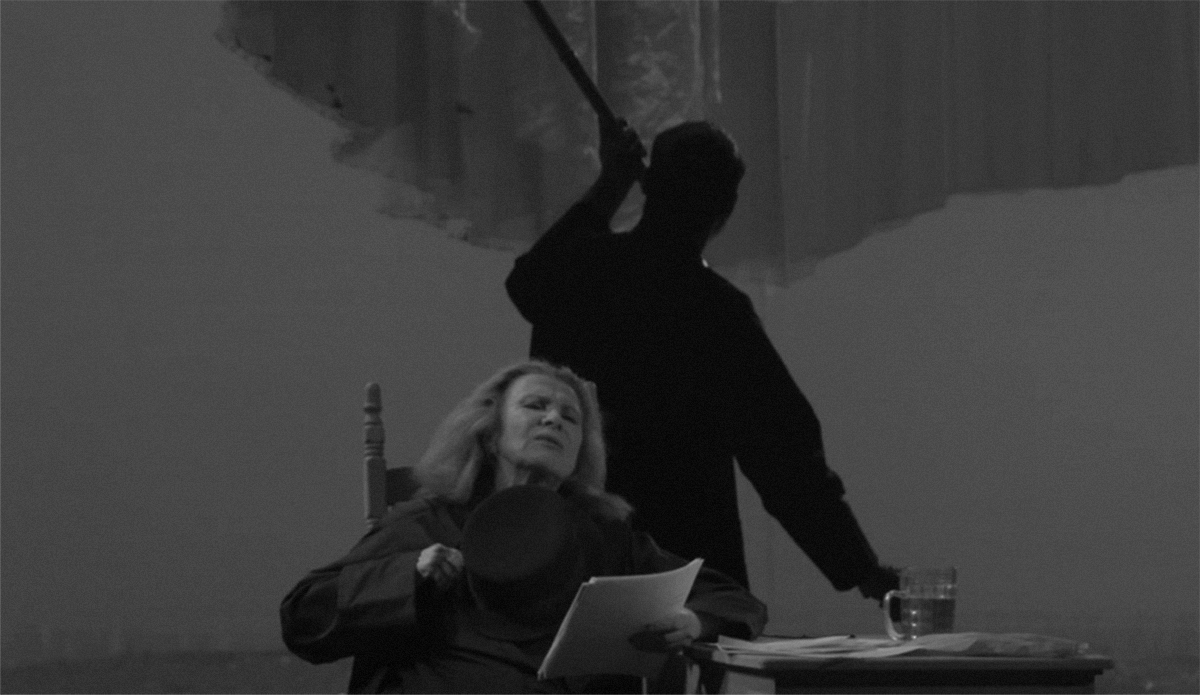

Голос резко изменяется еще раз — когда сюжет доходит до сражения с акулами. Теперь голос режет слова и слоги и выкрикивает их с предельной громкостью, рывками — хотя эта часть спектакля идет под фонограмму, а Старик, укрытый тенью, становится неподвижной фигурой мизансцены.

Да, до такого самоотречения Демидова еще не доходила. И все это для «читки» знаменитой повести? Читанной и игранной бессчетное число раз, многократно экранизированной, и в «человеческом» кино, и в мультипликации? Понятно, если цель высока, а тут посвящение Юрию Любимову, у которого ею сделаны были блестящие роли. Тут опыт Анатолия Васильева, умеющего переносить на сцену и поэзию, и редкостные пьесы, и вообще «слова», вплоть до философских.

«Слова» Хемингуэя, прозу инсценировать трудно, особенно в театре, особенно текст, где в сущности нет диалогов. Разговоры с Мальчиком в начале и в финале спектакля Демидова проводит легко, без специальных нажимов на возрасты и голоса собеседников, как бы невзначай. Старик — вот кто протагонист истории. Она и есть особая цель, ради которой, думается, Демидова соблазнилась «читкой».

Оставим в стороне многие интерпретации повести, верные и убедительные — о Жизни и Смерти, о борьбе Человека со стихией. Как мне кажется, режиссерский смысл этого спектакля состоит в сравнении двух поединков. Один — честный. Рыцарский. Поединок Старика и Рыбы, природы и природы. Поединок один на один, на равных. С признанием соперника, уважением к нему. Старик, как он изображен писателем, — воплощение человечности и красоты. Его сила, воля, морщины, руки, непобедимость, гордость и одиночество — все в образе сливается в один образ. И рыба — тоже воплощение красоты (ею восхищен Рыбак) и рыцарства. И меч у нее есть, а здесь он фигурирует не как анатомический элемент животного, а как оружие поединка.

Второй поединок — нечестный, варварский. Нападение акул ничто иное как агрессия и натиск. Не случайно голос чтицы так решительно меняется. В нем больше нет душевной убежденности в праве человека, как и любого животного, искать средства для существования. В нем нет больше уверенности и остается только некое высокомерие побежденного. Для Васильева, для Демидовой биография и жизнь Юрия Любимова, вероятно, были манком спектакля и замысла его. Но если отвлечься от конкретной судьбы, то сопоставление такого «Старика и моря» с историей и ее зигзагами в самом широком смысле не потеряется. Бесчестие, грабеж, насилие на людной сцене общественной жизни были, есть и будут. Акула — наименее приятный обитатель моря, недаром варьируется в метафорах жадности, корысти, подлости, убийства. Как описаны у Хемингуэя зубы первой мако и как выразительно Демидова подчеркивает это описание! В сражении с акулами Старик не борец, больше не рыцарь, все средства — гарпун, нож, привязанный к веслу, румпель — он пускает в ход, чтобы только отстоять и защитить себя. А сидящая неподвижно под звуки своего голоса чтица держит в руках багор — словно богиня спасения на водах.

Неоднократно упомянутые мизансцены составляют общую красоту и даже великолепие спектакля. Как сценография, свет и музыка. Лазоревые прозрачные занавесы с бахромой неслышно и не раз спускаются и поднимаются снова, образуя волшебное колыхание сценической глубины. Сон Старика иллюстрируется полудраконом, полульвом — очевидной шуткой, фантастической игрушкой, дефилирующей через всю сцену. Взрывы серебряных брызг полны какого-то ликования. А свет? Он передает оттенки утра, полдня, сумрачного, почти серого вечера и ночи, со всеми переливами солнечного сияния и наступающей тьмы. Акулы «светят» снизу, расходящимися из оркестровой ямы полосами и туманом.

А рыба? Она по заветам восточной поэтики показана в двух плоских проекциях, светлой тканью, включающей лазоревый, фиолетовый, серый и другие цвета, надетой на проволочные каркасы и осторожно подвигаемый служителем сцены. Рыба занимает все видимое зеркало сцены. Сыграть спектакль на малой сцене было бы невозможно.

Я вспомнила о малой сцене, и именно малой сцене БДТ, потому что на ней замечательный актер и режиссер Валерий Ивченко ставил «Старика и море» для себя. С ним в паре Мальчика играл Андрей Носков. Рыба и лодка изображались большой деревянной доской, похожей на скейтборд, а глухие удары в гонг знаменовали перипетии сюжеты. Ивченко понимал повесть как путь человека к душе. Как избавление от борьбы и примирение с собой. Камерная сцена не мешала полноте и глубине замысла. И все же большая сцена развернула повесть к масштабу грандиозной фрески. К спектаклю.

Анатолий Васильев: Семь жизней и одна смерть

К середине его вступает музыка Владимира Мартынова. Сначала грозными штрихами-предзнаменованиями, а потом скорбными и торжественными волнами. Музыка завершает дело как финал мессы или симфонии, или трагической оперы. У нее, музыки есть еще одна небольшая роль — не духовная, а совсем светская — простенько обозначить мир, террасу, поселок рыбаков, туристов… Вернуться из океана к началу.

Неутешительно и твердо заключается спектакль: тщетны героизм, подвиги, честность. Они есть, но давно не работают. Может быть, от века. Человек могуч и беззащитен. Законы живота сильнее законов духа. Красота спасет мир.

Читайте также

-

Рома, разбуди меня — «Утренний предшественник» Романа Михайлова в БДТ

-

Двери не существует. Продолжайте стучать — «Твоими глазами»

-

Будто в будущее — «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина

-

Саги Андрея Могучего — К новому сезону

-

Вечный часовой самого себя — О Сергее Дрейдене и его Учителе

-

Вам и не снилось — «Преступление и наказание» Мотои Миуры