Вам и не снилось — «Преступление и наказание» Мотои Миуры

В БДТ им. Товстоногова больше нет художественного руководителя — должность, которую занимал Андрей Могучий, ныне упразднена. Но не будем прежде времени скорбить — 27 и 28 мая в театре состоятся премьерные показы «Преступления и наказания» Мотои Миуры. О постановке и ее связях с Муратовой и Фасбиндером, написала Диана Абу Юсеф.

В БДТ им. Г. А. Товстоногова 9 апреля прекратился срок действующего контракта с художественным руководителем театра Андреем Могучим. Художественная политика БДТ последние десять лет разворачивалась в пространстве чуткого диалога со зрителем, обращаясь к классическим и современным произведениям литературы не в режиме подробного пересказывания сюжета в нафталиновых костюмах, но фантазии и сонастройки любого текста с современностью. Спектакль «Преступление и наказание» Мотои Миуры вышел на острие кадровых изменений, однако его интонация и звучание нежно вплетаются в действующий репертуар театра.

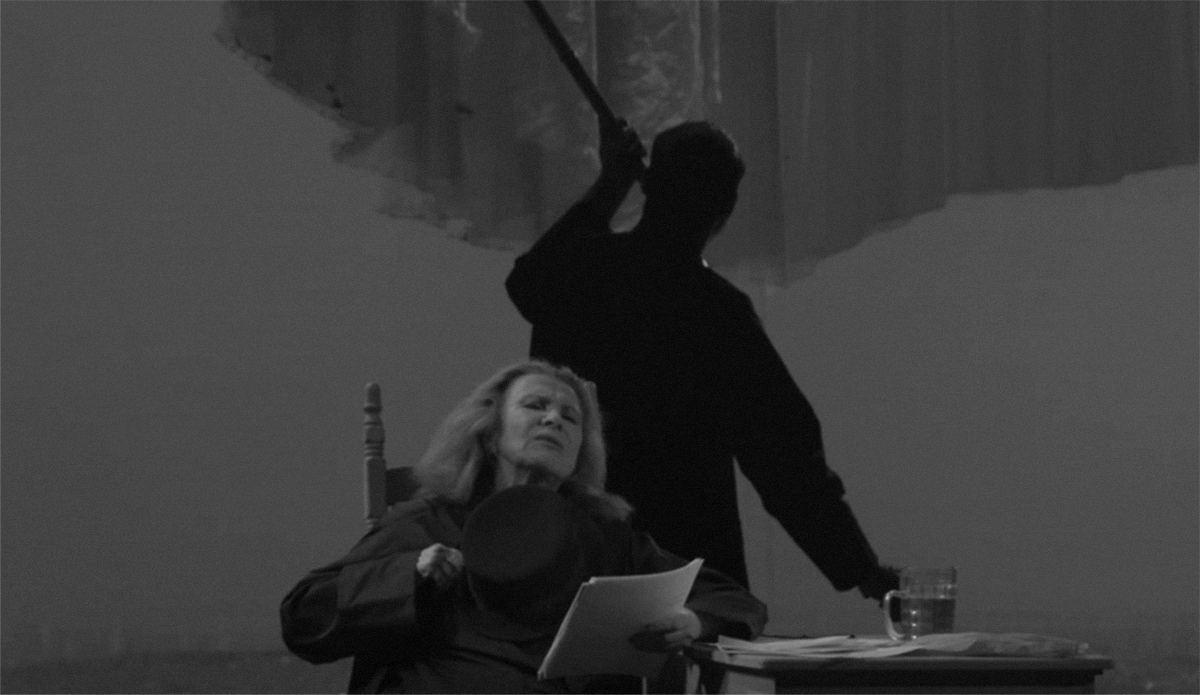

Не снилось вам — зато приснилось Родиону Романовичу. Мотои Миура, японский режиссер, впервые работающий с труппой БДТ, предлагает зрителю препарировать роман Достоевского и пересобрать в сновидческий коллаж. Реальность сна представляется в качестве обломков и осколков «Преступления и наказания». Никто не будет со сцены два с половиной часа пересказывать книгу — и слава богу. Хотя точечно спектакль пройдется по ключевым событиям романа.

Как показать на сцене сон? Наверное, если использовать исполинские декорации и изображать серо-желтый, бледнолицый «Петербург Достоевского», — это несложно. Мотои Миура же справляется так — фоном ставит единственный статичный фон — кирпичный фасад дома с небольшой площадкой, окнами, лестницами, балкончиками — типичная Садовая или Сенная, на которой обещают закончить персонажи. Поэтому сновидческое из визуального перемещено в речь, артикулируемое. Оно выражается с помощью повтора отдельных фраз, наиболее ярких, бьющих по лбу: «Я знаю!», «Я видел», «Завтра!», «Хочется знать!» и т. д. Также особый ритм спектакля создает громкий смех или кашель одного из героев, подключающий за ним других. Но особые акцентировки и темп в спектакле задает звук «А!», продолжающийся все два с половиной часа сценического действия. Этот звук будто непроизвольно вырывается у персонажей. Иногда определить «хозяина» стона сложно, а порой и невозможно — «а!» вылетает невидимо из-за кулис. Этот звук — своего рода аудиальный жест — создает особую партитуру, мелодию, где нет партий Сони и Родиона, Пульхерии и Разумихина, — есть одна многоголосица, сливающаяся в чистую музыку.

Концептуальный театр, существующий по нескольким понятным законам (фрагментарность, постоянное возвращение на два шага назад, крик, задающие ритм), казалось бы, должен быстро надоесть. На десятой минуте спектакля становится ясно, что изменения в бытовании героев на сцене вряд ли произойдут. Однако он зачаровывает, обволакивая своим особым ритмическим рисунком, разгадывать который хочется повторно. Режиссер будто на носочках проходится по огромному роману Достоевского, пунктиром обозначая героев и их конфликты. Этот спектакль не нужно воспринимать как строгое движение по страницам книги. Скорее, мы имеем дело с биноклем, наведенным на Раскольникова и его сновидения, в которых возникают герои, отвечающие за собственные сюжетные линии. Если всмотреться, персонажи ведут «двойную» жизнь на сцене. Часто они играют роль, умножая свою игру на три, но после сказанной реплики замирают с неподвижной ухмылкой или наоборот — ничего не выражающим безэмоциональным выражением лица. Что это? Масочность Кабуки, доведенная до острой условности?

«Я знаю, я видел!», — возможно, хочется крикнуть зрителю. Но любые статичные мизансцены без криков легко и играючи обрываются, возвращая историю на двадцать минут назад. Вечное возвращение, словно у Киры Муратовой, создает сон с его собственной логикой, допускающей любые повторы или провалы во времени, зазоры и пустоты. Эту не-логику поддерживают сильные актерские работы, поскольку темпоритм и созвучие предполагает постоянное включение и вслушивание, а также моментальные реакции — в вечное передергивание криками «А!» с разными интонациями и длительностями вшито подробное и внимательное взаимодействие.

Коллажность нарратива дополняется закадровым голосом. Определить, принадлежит ли голос Раскольникову (сон же все-таки его), режиссеру или некому неявленному медиуму, непросто. Этот голос чаще звучит нелепо и служит тем самым «камешком в ботинке», добавляя синкопы в чистую мелодию. Он задает вопросы персонажам, размышляет, существуют ли призраки, иногда отвечает на вопрошания самостоятельно, но его обязательность несколько не оправдана.

В «забавные игры», на которые соглашается зритель, получается доиграть не всем

Происходящее на сцене будто бы смонтировано для «призраков», которые появляются и исчезают в сновидениях Родиона. Авансцена, словно в раннем фильме Фасбиндера «Катцельмахер», добавляет если не кинематографичности, то объема. В фильме 1969 года про жизнь немецкой молодежи есть мизансцены, где герои прогуливаются парами по улице — фрагменты не любовной, но повседневной речи и жизни. Так и в спектакле герои часто неспешно ходят из одной кулисы в другую, словно периодически возникая в сознании Раскольникова.

Когда шепоты и крики утихают, в сценическом пространстве можно рассмотреть небольшие сюжеты. В сновидческих зазорах сцена убийства показана условно — Родион заматывает руку краешком своего костюма — орудие преступления готово. Сюжетные точки также выражаются с помощью жестов рук. В левой руке уже не сникерс, рука становится топором, прячется в кармане, прикладывается к голове — своей, чужой. Движение или неподвижность рук тоже создает ритм спектакля, уже не в аудиальном, а в неком танцевальном модусе (если любое движение — это танец).

В спектакле обнаруживаются и элементы комедийного — в нелепых совпадениях и вплетении вечных фраз «Я знаю», «Я видел» в серьезные диалоги и разговоры. Эти фразы, попадая в конвейер истории, сонастраиваются с ней, создавая третий смысл, подключая абсурдность и ироничность.

Где же в постановке пространство диалога со зрителем? Говорит ли «Преступление и наказание» Мотои Миуры с человеком по ту сторону рампы? Скорее, нет. Однако ближе к финалу есть кусочек, немного выбивающийся из общей интонации спектакля: до нас доносится голос одного из героев, который уверяет, что любое преступление однажды начинает грызть изнутри, любое сердце каменеет из-за злости и нечестности. В «забавные игры», на которые соглашается зритель, получается доиграть не всем, а проснуться ото сна, протереть очки и взглянуть вокруг новым взглядом, очнуться — тем более. «Почему так громко?» — вопрошают авторы спектакля сами к себе в театральной программке. Кажется, чтобы мы все проснулись, кричать придется громче в несколько раз.

Читайте также

-

Будто в будущее — «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина

-

Саги Андрея Могучего — К новому сезону

-

Вечный часовой самого себя — О Сергее Дрейдене и его Учителе

-

«Спектакль делает себя сам» — «Билет в кино» на «Ленфильме»

-

Теодорос Терзопулос: «Я ехал в ГДР за Брехтом, а обрел друга и учителя Хайнера Мюллера»

-

Тщета — «Старик и море» Анатолия Васильева и Аллы Демидовой