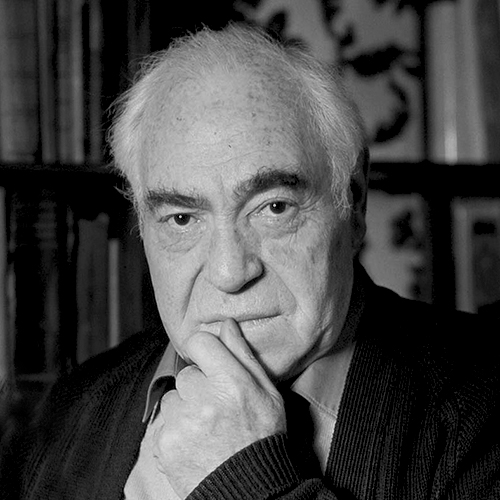

Юрий Норштейн о работе над фильмом «За день до нашей эры»

Недавно у нас в «Высших формах» была архивная премьера — экспериментальный мультфильм «За день до нашей эры», сделанный двумя гениями отечественной анимации — Юрием Норштейном и Федором Хитруком. Тогда же мы публиковали рассказ о появлении этой работы и заявку Федора Хитрука. Сегодня о фильме рассказывает Юрий Норштейн, которого записал Юрий Михайлин.

Сам факт работы с произведениями искусства, в которых отразилась история, был для меня очень интересен. В 1967-м году по моей идее мы с Аркадием Тюриным сделали фильм на художественной основе русского авангарда и художников первых лет революции — «25-ое, первый день», по строке Маяковского. Это был эксперимент, и я считаю, что для мультипликации эксперимент небывалый, потому что мы взяли произведения изобразительного искусства и придали им движение, исходя из их внутренней структуры. Там у нас были зашифрованы и Дейнека, и Малевич, хотя мы это не афишировали, поскольку в то время авангард был в гонении, до него почти не допускали, он выставлялся крайне мало. Но, так или иначе, нам удалось все-таки нацарапать кое-что из материала, и мы сделали фильм. К сожалению, туда довольно основательно вмешалась цензура, но в фильме есть куски, которые я и сегодня не стал бы ни в коем случае менять.

«За день до нашей эры». Реж. Юрий Норштейн, Федор Хитрук. 1977

«За день до нашей эры». Реж. Юрий Норштейн, Федор Хитрук. 1977 «За день до нашей эры». Реж. Юрий Норштейн, Федор Хитрук. 1977

«За день до нашей эры». Реж. Юрий Норштейн, Федор Хитрук. 1977

И вот Хитрук предложил мне сделать вместе с ним фильм «За день до нашей эры». Мы стали довольно подробно все обговаривать и пришли к тому, что начнем с эпизода, связанного с Великой французской революцией. Основная идея свелась к тому, что есть власть, есть народ, и когда пропорции между властью и народом нарушаются, когда народ задавлен до предела физически и морально, он взрывается — как котел, который закупорен. Народ сметает власть, приходит новая, и народ опять оказывается под этой властью. Вот основной мотив. Надо сказать, что эта тема проходит у Хитрука вообще через всю жизнь и все рассуждения, а он необыкновенно умен. Я думаю, что у нас в мультипликации Хитрук — самая умная личность.

Хрип духовых в нижнем регистре буквально материализовал новую чудовищную силу.

Мы начали копать материал — гравюры Великой французской революции и, естественно, Давид, который, в сущности, был участником этой революции и, начиная с 1790-го года, писал огромное полотно, которое он так и не завершил — «Клятва в зале для игры в мяч» (7,5×10 метров), где все мечтают о свободе, равенстве. Потом офортный цикл Гойи — «Бедствия войны». Казалось бы, какое отношение они имеют к французской революции? На самом деле имеют, поскольку это величайшее общественное потрясение. Гойя как художник не мог на это не откликнуться. Исторически они не завязаны, но внутренне, психологически, по своим мотивировкам, конечно, это все расщепляется из одного ядра. Вот материал, которым мы себя окружили — это был такой ареал.

Высшие формы — «За день до нашей эры» Федора Хитрука и Юрия Норштейна

Мы начали делать экспериментальный ролик. Кинооператором был Игорь Скидан-Босин. До этого мы с ним делали совсем маленький ролик к фильму Хитрука «Олимпионики», буквально 20–25 секунд. Тут мы познакомились лучше, и потом работали вместе на «Сказке сказок», для меня это было очень важно.

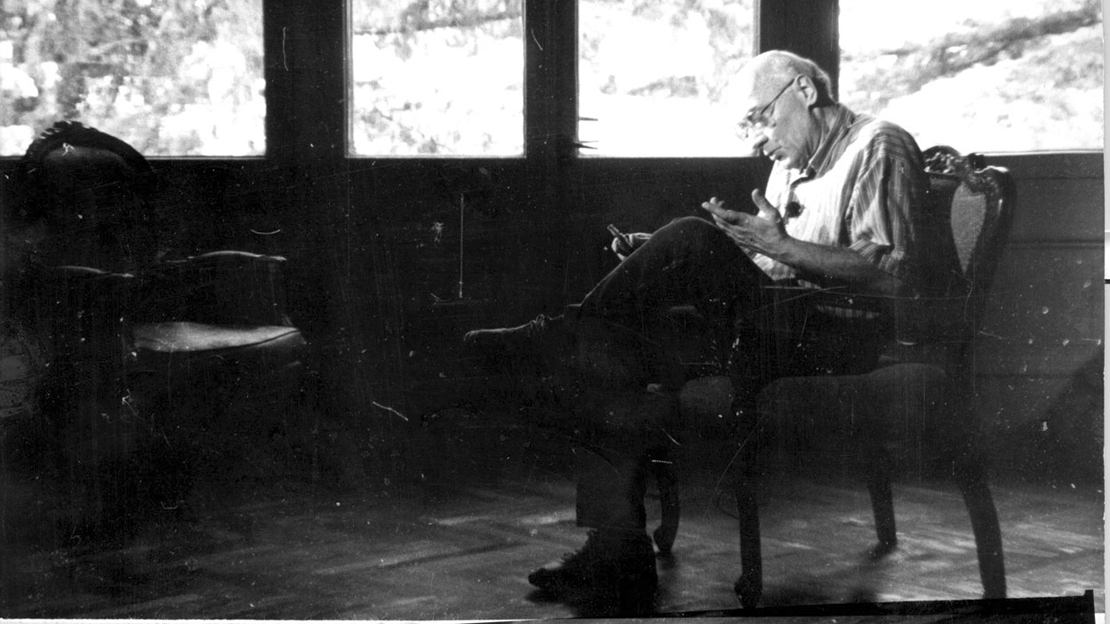

Снимали на кукольной студии, которая помещалась в Поленовской церкви (с 1945 по 2017 гг. студия находилась в храме Николая Чудотворца в Новой слободе, изображенном на пейзаже В.Д. Поленова «Московский дворик» — прим. ред.). Напротив нее был дом, в котором жил историк Эйдельман, и мы с Хитруком к нему пришли. Он много говорил нам об этом времени, в котором, конечно, гулял совершенно свободно в шлафроке с чашечкой кофе. Как историк, он был объективен, и кое-что нам подсказал.

Было очень интересно, как изобразительная пластика может соединяться с музыкальной по контрасту и по гармонии.

Я предложил взять для фильма Пятую симфонию Шостаковича. Вся пластическая разработка материала уже шла в соответствии с музыкой, в которой очень активно звучит драматургия власти. Там есть сложение гармонии и властных звуков и переход в невыразимый трагизм, поэтому музыка идеально совпала с тем, о чем мы с Хитруком думали.

«За день до нашей эры». Реж. Юрий Норштейн, Федор Хитрук. 1977

«За день до нашей эры». Реж. Юрий Норштейн, Федор Хитрук. 1977 «За день до нашей эры». Реж. Юрий Норштейн, Федор Хитрук. 1977

«За день до нашей эры». Реж. Юрий Норштейн, Федор Хитрук. 1977

Когда мы приступали к работе, помимо исторической стороны меня очень интересовала и формальная. И формальная даже в первую очередь. Было очень интересно, как изобразительная пластика может соединяться с музыкальной по контрасту и по гармонии. Хотя для меня это не было чем-то абсолютно новым. Все-таки я же работал на фильме «Сеча при Керженце» и могу сказать, не хвалясь (не потому, что нет Иванова-Вано), что львиную часть работы там сделал я. Почти вся разработка, 80 процентов музыкально-пластического ряда, все композиции — это делал я. Хотя там и числятся четыре мультипликатора, я снял 90 процентов мультипликата. От начала фильма и до гибели войска — это все снято мной как мультипликатором. Поэтому, когда мы с Хитруком начали эту работу, для меня многие моменты были очевидны. Хотя, конечно, там есть ритмические, темповые ошибки. Например, эпизод «Клятва в зале для игры в мяч». Его суть звучит и в музыке Шостаковича — такая, условно говоря, «ода к радости», когда у всех участников события пылают сердца, народ валится в окна, развиваются шторы, воздух революции, воздух свободы. Мы хотели это передать только через его живопись. Вот этот эпизод ритмически — это моя вина — получился не совсем так: в нем нет нужных резких взрывов, камера двигалась довольно вяло, и Хитрук говорил: «Юра, если б порезче…» Но уже некогда было переснимать, пришлось довольствоваться тем, что есть. Хитрук, конечно, блестяще понимал драматургический ход фильма.

Да, действительно, кровь, стрельба — все это было, потому что это был тектонический сдвиг.

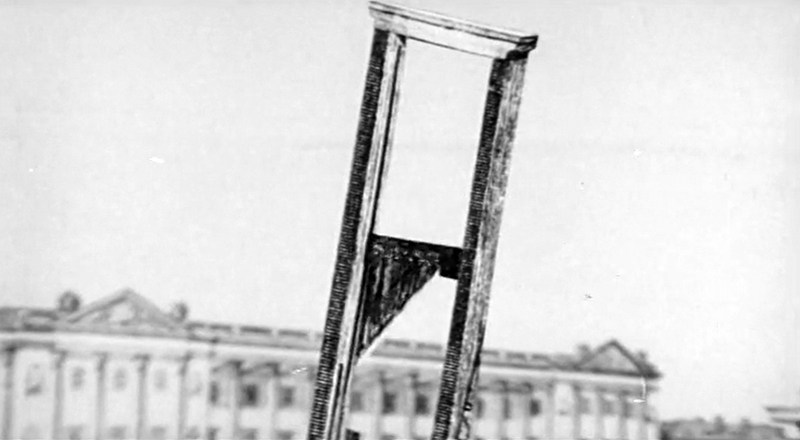

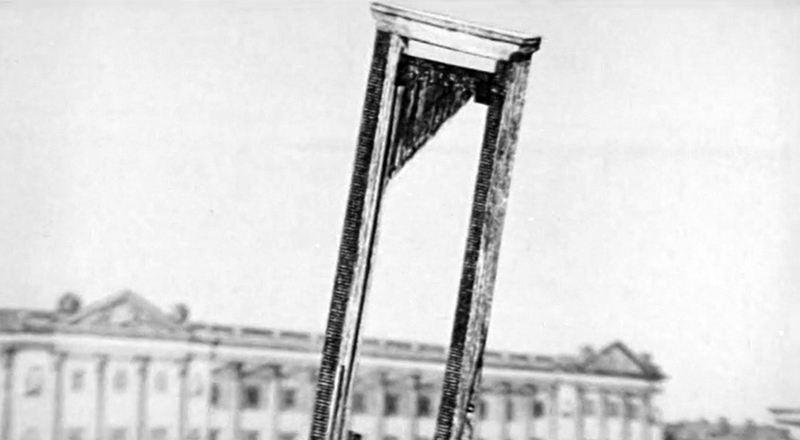

Давид сделал их всех выспренними, они все были на котурнах, все герои революции. Но потом, когда проходит этот момент эйфории, у каждого в голове начинает возникать идея собственной жизни, своих заслуг, собственной отдельной правоты, собственного места в этом событии. И вот тут начинается трагедия. Начинается война за власть. Власть возникает в голове у отдельного человека и в голове целого властного сообщества, и гильотина начинает работать день и ночь, день и ночь. Никто просто так не отдает власть. Трагическое продолжение революции в офортах Гойи «Бедствия войны». Из них был смонтирован эпизод гильотинирования Революции. В этом смысле драматургия пятой симфонии почти текстуально (если музыка — звучащий текст) несла в себе и подсказывала монтажный строй. Хрип духовых в нижнем регистре буквально материализовал новую чудовищную силу. Можно вспомнить «Романс об испанской жандармерии» Лорки:

Их кони черным черны,

И чёрен их шаг печатный,

На крыльях плащей чернильных

Блестят восковые пятна.

Надёжен свинцовый череп —

Заплакать жандарм не может;

(перевод Анатолия Гелескула)

Еще в 1972 году я подал сценарий на фильм по «Гренаде» Светлова с включением в него поэзии Федерико Гарсиа Лорки. Сценарий не приняли. Пригласили Семёна Лунгина, потом Александра Тимофеевского, ну тут уже я не принял их варианта сценария, и тема умерла.

Мы сняли в Пушкинском музее фигуру всадника «Кондотьера Коллеони» Верроккьо — там есть вот это железо власти. Потрясающе сделан, конечно — и то, как он держит коня, и эти его железный доспехи. Хотя, казалось бы, исторически он не имеет отношения к революции, но как символ власти — да.

Фильм заканчивается тем, что идут «Слепые» Брейгеля и самый последний кадр — лицо этого всадника. Но в фильме есть еще и третий уровень — небо надо всем этим. Есть воздух, который должен быть, которым должны дышать люди. Это относится не только к революции, но и к сегодняшнему дню.

В фильме «25-е, первый день» у нас был снят Шагаловский ангел, нам его прямо сразу резанули — идет демонстрация на Красной площади, хроника 1919-го года, и над этой хроникой, над площадью мы поместили ангела, взяли его из какого-то графического листа Шагала, связанного, кстати говоря, с революцией. Понимаете, я смотрел на эти фигуры, на тех, кто действительно отдавал жизнь за будущее, за другое отношение к миру, за другой воздух, и я относился к ним, конечно, как к героям, которые жертвуют собой ради блага будущего. Это совершенно естественное отношение, продиктованное просто их поступками. Мы много этого видим в революции. Да, действительно, кровь, стрельба — все это было, потому что это был тектонический сдвиг. Другое дело, что произошло потом — это как раз и отражено в ролике «За день до нашей эры».

Этот фильм мог бы стать провозвестником целого цикла фильмов об общественных событиях, отраженных в произведениях искусства.

Чем больше мы копались в материале, тем больше я понимал, что тема не может развиваться так, как она была задумана. Революция заканчивается потоками крови, а в результате, когда все успокаивается, выясняется, что ничего не произошло — пришла новая власть, она дает некоторые послабления, но ей ровным счетом плевать на то, как живут низы. Такого материала мы откопали, конечно, изрядно. Кроме того, вожди революции при всех их гуманитарных намерениях, при всех обещаниях, при том, что они считают свою правду более правдивой, чем правда другого, они тут же оборачиваются той злой силой, которая, в конце концов, пожирает сама себя. Мы сделали ролик протяженностью пять минут, но продолжения не получилось. У нас с Хитруком состоялся разговор, я сказал: «Фёдор Савельич, вы знаете, тема меняется. Я не могу рассматривать ее так, как предположительно вы написали. Она может иметь продолжение только в трагизме». Конечно, об этом нам не дали бы делать.

«За день до нашей эры» — заявка и история

Когда все это было закончено, у меня была передышка, возможность подумать о своем фильме («Сказка сказок»), я больше не возвращался к этому пятиминутному ролику и как-то никогда не думал о том, чтобы его показывать. Но в этом ролике есть, о чем поговорить. Этот фильм мог бы стать провозвестником целого цикла фильмов об общественных событиях, отраженных в произведениях искусства. Но он и не только об общественных событиях. В нем совершенно новый подход. Если в «25-е, первый день» мы оживляли изображение, вносили в него движение, то здесь был отказ от движения, все было сделано только за счет статических моментов, монтажа, который дает свое движение — это, конечно, был совершенно иной подход к мультипликации.

То, что стал исповедовать кинематограф, уже было заложено в прозе и в поэзии, уже тайно там присутствует.

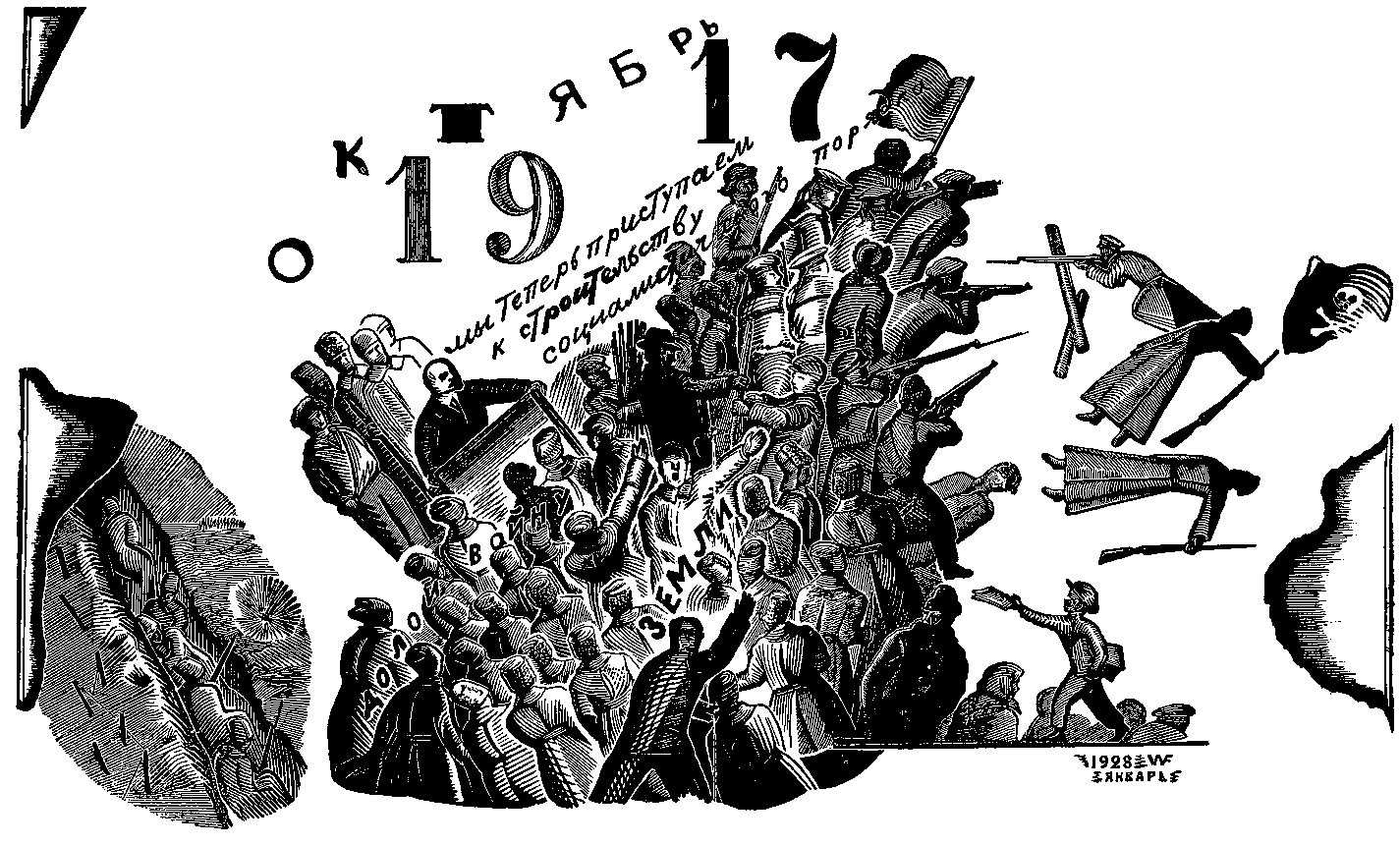

Что-то подобное мы пробовали и в фильме «25-е, первый день». Например, у нас был эпизод, который условно назывался «Ленин и революция». Мы с Аркадием Тюриным взяли гравюру «Годы революции. Октябрь», где Фаворский скомпоновал несколько сюжетов — такой иконописный подход к делу: в одном пространстве несколько временных кусков. Там и война 1914-ого года, окопы, и выступление Ленина, и еще какие-то события. Она небольшая, может быть 22 см. В Пушкинском музее нам дали возможность её снять. Потом мы ее увеличили — напечатали фотографию, нам даже не хватило фотографического листа, и мы ее склеили из двух полос приблизительно в размер около полутора метров в ширину. Я взял ножницы и вырезал оттуда фигурки, а потом сложил их под камерой и двигал. Мы снимали на общем плане, потом зарядили снятый материал в проектор, и по готовому позитиву уже крупно просто путешествовали камерой. Получился довольно замечательный эффект — абсолютный эффект хроники. Более того, мы даже взяли фотографии с Лениным разных времен, в разных ракурсах, напечатали их в один размер, я снимал их мультипликационно, Ленин двигался, и тоже получился эффект хроники, которой не было. К сожалению, весь этот материал пропал — все это резанули прямо сразу. Но я порадовался за себя, что, когда Н.И. Родионов, главный редактор студии «Союзмультфильм», орал на нас: «Где вы взяли такую хронику?!», я про себя думал: «Сукин ты сын, мы взяли гравюру Фаворского и сделали то-то и то-то». Это было очень ново. Мне тогда не пришло в голову просто забрать весь материал у монтажницы. С нами практически безвозмездно работала замечательный монтажер Лидия Евгеньевна Кякшт. Ее имя в моей памяти. К сожалению, я не смотрел на фильм как на нечто, что связано с историей, я просто любил творчество художников того времени. Все было уничтожено, не осталось ни одного кадрика. Ничего не осталось. Но изобразительный эффект был, конечно, поразительный.

Вообще удивляет, как быстро кинематограф стал осознавать себя одним из видов искусства. Развитие его вширь было поразительно. Можем вспомнить стоп-кадры Эйзенштейновского вскочившего льва — это стало уже классическим примером. Дискретность движения работает гораздо сильнее, чем мягкое, плавное развитие. Потому что в дискретности есть конечный результат действия, когда расстояние между точками не считывается как физическое движение, но считывается как действие, которое развивается уже в твоем сознании. Это очень важный момент, а для кино-то, мне кажется, один из основополагающих. Когда мы смотрим снятое действие покадрово в его поступательности, в этом возникает иное отношение к развитию действия, мы начинаем внимательно следить не за действием как таковым, а за тем, что происходит уже внутри него. Этим пользовался Дзига Вертов, когда показывал, как меняется лицо человека, прыгающего откуда-то с высоты. Он его снимал на большой скорости, а потом пропускал через проектор на обычной скорости, действие замедлялось, и мы видели, что происходило с человеческим лицом. Этот эффект давал изображению второе зрение, то есть совершенно иное качество. Эти пустоты между конечными точками действия являются очень важными для кинематографа. Если экстраполировать это теоретически на развитие кино, я думаю, что острые точки действия (допустим, в каком-то монтажном ряду) — именно острые, запоминающиеся — работают гораздо активнее, чем все предыдущее действие. По отношению к этим точкам все предыдущее является всего лишь наполнением, а точки — тем главным моментом, который и рождает в тебе, в твоей голове поступательность действия, не только физического, но и духовного. Этот дискретный принцип развития действия с пропуском фаз и акцентом на конечных точках действия Хитрук блестяще применил на фильме «История одного преступления».

Если покопаться, можно найти эту дискретность и в других видах искусств. То, что стал исповедовать кинематограф, уже было заложено в прозе и в поэзии, уже тайно там присутствует. Я могу сказать, что любая цезура в поэзии является тем самым невидимым действием, в котором мы можем определять поступательное движение по дискретным точкам. Эта пауза между дискретными точками начинает в нас прорабатывать развитие действия, но, при этом, в гораздо более тонкой форме. Вспомним «Медный всадник»:

Всё ходит, ходит он кругом,

Толкует громко сам с собою —

И вдруг, ударя в лоб рукою,

Захохотал.

Получается невольная пауза, которая действует с абсолютно невероятной силой. Или встреча старухи с царевной молодой, когда она приносит яблочко.

— Царевна хочет

Выйти к ней, и хлеб взяла,

Но с крылечка лишь сошла,

Пёс к ней под ноги — и лает,

И к старухе не пускает;

Сделаем здесь небольшой пропуск, и дальше:

Видно, выспался он худо, —

Ей царевна говорит, —

На ж, лови! — и хлеб летит.

Старушонка хлеб поймала:

«Благодарствую, — сказала, —

Бог тебя благослови;

Вот за то тебе, лови!»

И начинается рапид:

И к царевне наливное,

Молодое, золотое

Прямо яблочко летит…

Пёс как прыгнет, завизжит…

Но царевна в обе руки

Хвать — поймала.

Пушкин продлил действие. Царевна только что кинула старухе хлеб — расстояние то же самое, но, чтобы притянуть внимание, акцентировать его, Пушкин сделал такой рапид. Вот вам кинематограф в чистом виде.

Благодарим за помощь в подготовке публикации Александру Кононову.