Романс о художнике. Живописец на экране

Оно может быть сюжетным, может — бессюжетным. Биографичным, метонимичным и даже постапокалиптичным. Мелодрама, трагедия, притча или авангард. Кино про художников может быть каким угодно — как и любое другое кино. Только одного оно себе позволить не может: оставить без внимания основной компонент, ядро. Энергию творчества, черный монолит существования. Пламень, заключенный в творце или творении, сияющий акт созидания, самобытность и самодостаточность, перепаянные в объект, танец, игру, слово. Голливудский продюсер назвал бы это «it», Федерико Гарсия Лорка — «duende». Анри-Жорж Клузо называет «таинство», и создает свою документальную картину «Таинство Пикассо» (1956), беспрецедентную по способу высказывания.

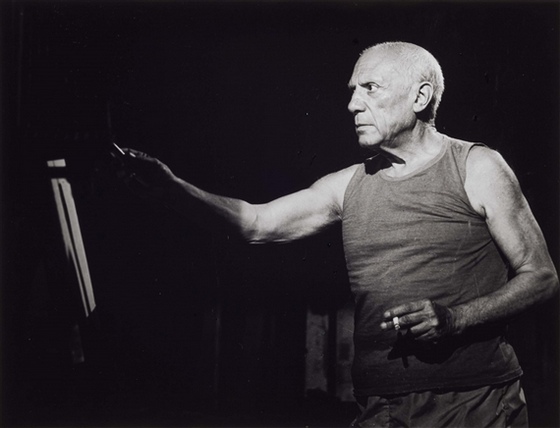

Фрагмент фильма «Таинство Пикассо». Реж. Анри-Жорж Клузо. 1956

Клузо фиксирует процесс создания рисунка. Оператор снимает, Пикассо рисует. И всё. И есть в этой прямоте и воплощенная бергсоновская непрерывность, и самые смелые мечты авангардистов 1920-х о движении форм как единственном возможном сюжете фильма. Клузо предугадывает и практики 1960-х, когда художники отвергнут произведение искусства как нечто завершенное, отдельное: он снимет произведение искусства в действии, когда художник от картины неотделим. Пикассо в фильме пишет на специальном экране, который позволяет самого художника скрыть, видно на экране только движение линий и цветовых пятен. Но единство времени прошивает экран насквозь, художник здесь незрим, но и непреложен.

Ален Рене предлагает противоположный извод. За восемь лет до «Таинства» он снимает короткометражный фильм «Ван Гог», где нет никакого «насквозь», только непостижимая плоскость полотна, полотен. Художник мертв, краски застыли. Мы обречены на вечное блуждание, скольжение взгляда по взвинченным вангоговским перспективам и сутулым спинкам стульев. Мы не увидим и не измыслим художника живым. Рене здесь верен себе и беспощадному взгляду документальной камеры. Никаких переживаний и эмоциональных цветовых потрясений — его «Ван Гог» черно-белый. Ядро здесь есть, но оно недосягаемо. Пламень становится пеплом.

«Ван Гог». Реж. Ален Рене. 1948

И снова 1956 год, цветное кино захватывает экраны, Винсент Миннелли, влюбленный в импрессионистов, Париж и их цвета, берется за экранизацию романа «Жажда жизни» Ирвинга Стоуна. Для Миннелли цвет — одно из ключевых средств выразительности, он свободно обращается с ним, стилизует, отрывает от объекта, приводит в движение, создает из танцевальных сцен настоящие цветовые абстракции (особенно это наглядно в «Американце в Париже», 1951), только вот в фильме «Жажда жизни» картины Ван Гога он ставит, как надгробные плиты. Они статично повисают посреди повествования — одна, две, три, — как выстрелы в упор, как первые комья земли, брошенные на гроб. Миннелли проявляет удивительно схожее с Рене отношение к художнику. Он его максимально объективизирует, задает непреодолимую дистанцию, не дает возможности стать очевидцем художественного превращения мира. Только там, где Рене говорит о недосягаемости Ван Гога-художника, Миннелли такой задачи не ставит вовсе. Художник здесь он сам.

«Жажда жизни». Реж. Винсент Миннелли. 1956

Это он пишет картину, скрупулезно воссоздавая цветовую ауру того времени, а Ван Гог — герой его картины. Обычно, герои Миннелли — художники, музыканты, артисты, — полноправно самовыражаются в фильмах. При помощи рамок, одного из его излюбленных приемов, через перенос на сцену, за окно, дверной проем, или в раму зеркала, Миннелли переключает действие с художника-объекта, вписанного в общую композицию, на художника, который теперь сам участвует в ее создании.

В «Жажде жизни» Миннелли предельно честен: там, где он придумывает художников-персонажей — любое воображение приветствуется (ведь это все еще воображение Миннелли), но когда фигурой избирается художник реальный, переключение в субъективную плоскость невозможно. В фильме есть пара сцен, где Ван Гог рисует, но всегда он и его картина недостаточно близко или долго показаны, чтобы успеть соотнести нарисованный объект с «реальным», потому что объектом продолжает быть сам художник.

Это у Куросавы в «Снах» (1990) совершенно миннеллиевский пассаж возникает в сне о воронах, где посетитель экспозиции с картинами Ван Гога, тоже художник, отправляется в воображаемое путешествие. Там он говорит с Ван Гогом посреди пшеничного поля, оглядывается на раскинувшийся пейзаж и теряет Ван Гога из виду. Шагает по зарисовками мест и прямо по объемным мазкам картин в попытках его отыскать. Оба — Миннелли и Куросава — цитируют фрагмент письма Винсента своему брату Тео, где первый сравнивает себя с паровым двигателем, который разгоняет поезд, несет его вперед. Для Миннелли это полезная для образа деталь, с которой перепачканное красками, красное от солнца лицо Ван Гога вдруг становится лицом рабочего в угольной пыли, потного от жара топки. Для Куросавы это аллюзия на рождение кинематографа. Рождение нового искусства, прибытие поезда, прибытие гения. Его фрагмент и про Миннелли, и про Ван Гога, и про себя, и про кино, и, разумеется, про ворон. Куросава вписывает Ван Гога в мир майя, в котором только и возможна страсть.

Фрагмент фильма «Сны». Реж. Акира Куросава. 1990

В начале 1990-х не только Куросава, но целый ряд кинематографистов обращаются к фигуре Ван Гога. Роберт Олтмен строит свой фильм уже на двух именах — «Винсент и Тео» (1990), как будто вводит в экранизацию биографии недостающий элемент — переписку, правда, она так и остается за кадром, зато адресат и адресант вынесены в название. Для Олтмена два брата — это удобная мотивировка для создания параллельных историй. Он укрепляет общую структуру, ведь внутри каждой из историй его тихий монтаж вообще не настаивает ни на какой связи между кадрами, ни на смысловой, ни на повествовательной. Отсутствие связей в жизни, отсутствие связей в голове Ван Гога, мир, который превращается в череду картин. То, что Миннелли проделывал с полотнами посреди оживленного сюжета, Олтмен проделывает с пейзажами и интерьерами вокруг Ван Гога.

Еще одна важная черта мира без связей — таящаяся в нем опасность, страх Ван Гога перед срывом; еще один характерный для Олтмена прием — резкое укрупнение. Олтменовская камера смотрит на волны подсолнухов, как на демонстрацию за мгновение до выброшенных коктейлей Молотова. Камера проходит по «лицам» цветов, и вот он — первый выпад, резкий наезд. Не лицо, не цветок — только яростный желтый цвет. Биографических подробностей все меньше — смыслов все больше. Олтмен обнажает ядро при помощи собственного авторского стиля. И таковой становится естественная тенденция в игровом кино о художниках, за которое берутся авторы.

Фрагмент фильма «Винсент и Тео». Реж. Роберт Олтмен. 1990

В центре все тот же дух-тайна-пламень художника, а теперь — и режиссера. И один на другой накладывается, один позволяет другому проявиться. Так Олтмен находит Ван Гога. Дерек Джармен — Караваджо («Караваджо», 1984). Вычищенный фон, насыщенный и сложный цвет, погруженные в бархатное кьяроскуро фигуры на картинах. На этот фон Джармен помещает факты, контрастно высвечивает их, подбирает цвета и складывает в композицию: подменяет смыслы, переписывает контекст.

Рауль Руис находит осколки «Разбитого отражения» (1998) в орнаментах Климта («Климт», 2006). Карлос Саура продолжает заниматься наложением плоскостей, временных и пространственных, создавая настоящую оперную партитуру из гулких эхо — образов, воспоминаний, видений и снов оглохшего Гойи («Гойя в Бордо», 1999).

Морис Пиала, как это сделал с «Андреем Рублевым» Тарковский, создавая плотное метаисторическое пространство, разрабатывает, в свою очередь, плотную общественную среду, в которой художник существует по принципу сопротивления, он погружает Ван Гога («Ван Гог», 1991) в мир французской мелкой буржуазии конца XIX века. До отвращения болтливые хозяйки гостиниц, прохожие, сам Ван Гог — все они — персонажи наизусть заученной истории. Пиала не интересуют пламенеющая богема или контрастные живописные виды Арля, ведь тогда никакого преодоления не получится. Нет, разврат у Пиала намеренно не дотягивает до экстатичных декадентских оргий, а уют дома доктора Гаше, последнего врача Ван Гога, не дотягивает до домашнего. Вот однажды в Париж вслед за Ван Гогом устремляется молоденькая дочь доктора; она влюблена, образована, болтлива, мнительна и привязчива. Тео Ван Гог ведет ее к брату, который уже отплясывает пьяный в борделе. Тео тотчас хватается за юбку знакомой проститутки, вырвавшись по случаю и с позволения жены из дому, Ван Гог замечает дочь Гаше и после приветственного танца пытается свести ее с проституткой, чтобы втроем превесело продолжить вечер. Ведь так и должно поступать на выходных в Париже. Доктор озабочен только тем, как бы разжиться очередным шедевром, жители Овера-сюр-Уаз, конечно, поприятнее тех, что в Арле, но лицемерия не занимать ни тем, ни другим. Ван Гог, как и зрители, пытается пробиться сквозь эти сети социальных условностей, ужимок и слов. Но только и сам Ван Гог здесь — француз, пусть и не такой, как другие. На его месте, с поправкой на факты биографии, прекрасно смотрелся бы любой из проклятых поэтов. Пиала с радостью берется за уже известный сюжет, ведь он не позабудется, даже если бесконечно тормозить фабулу пустой болтовней, неудавшимися оргиями или провинциальными танцами.

Фрагмент фильма «Ван Гог». Реж. Морис Пиала. 1991

Если в 2018 году режиссер берется снимать фильм о Винсенте Ван Гоге, его либо постигло озарение, и он сам под властью дикого и неуемного duende нашел новый способ рассказать о художнике или его картине (или одной из ворон на его картине), — либо он экранизирует «романс», как это сделал Пиала. Именно так поступали первые кинематографисты: экранизировали романсы. Ни о каком отработанном монтажном синтаксисе речи тогда не шло, и чтобы зрители разных мастей и сословий понимали, о чем повествуют «живые картины», задавался знакомый сюжет — например, песенный.

Берется за «романс» и Джулиан Шнабель в фильме «Ван Гог. На пороге вечности». Для него это возможность максимально сосредоточиться на художественном решении. Никто уже давно не рассказывает о Ван Гоге, начиная с детства, Шнабеля же в первую очередь интересует период, когда Ван Гог входит в художественное сообщество, ведь и сам Шнабель оттуда (только из Нью-Йорка 1970-х). С вопросами о непризнанности, конфликте с обществом, художнике-изгое Шнабель разбирается в своих прежних работах: фильме о своем друге, художнике Жан-Мишеле Баския («Баския», 1996), в фильме о кубинском писателе Рейнальдо Аренасе, который вынужден бежать из страны, чтобы спастись от гонений и получить возможность печататься («Пока не наступит ночь», 2000). Для Шнабеля обращение к фигуре Ван Гога — это поворот к корням, истокам той художественной среды, в который существует сам Шнабель, к началу современного искусства.

Фрагмент фильма «Ван Гог. На пороге вечности». Реж. Джулиан Шнабель. 2018

Большую часть фильма Шнабель посвящает тому, чтобы зритель «вошел» в Ван Гога. Тут не только субъективная камера, есть еще специальный фильтр на изображении, который сигнализирует о «творческом» приступе художника — мир тогда залит светом, а нижняя рамка кадра уплывает в расфокус. Есть наложенные с временным разрывом повторы звуковых рядов: реплики, которые бросает разъяренный Гоген перед своим отъездом из Арля, повторяются в голове Ван Гога, наплывая на его собственные мысли, и приводят к срыву. Перцептивные нарушения в фильме полным ходом. Но главным инструментом по вхождению становится сам Ван Гог в исполнении Уиллема Дефо, последний не просто из любой мышечной судороги способен сотворить contemporary dance, но в фильме вытворяет все, что только можно представить, даже скачет по полю и в восторге падает на спину.

Физиологичность Дефо настолько остранена совершенством пластики, а ракурсы, в которых он подан, резкие, перекошенные, заваленные, настолько эффектны (вот Дефо-Ван Гог скидывает ботинок, почесывает палец, который торчит из дырки в носке, а потом принимается рисовать этот ботинок, и снято это с точки зрения блохи, которая с носка этого могла соскочить), что это поначалу даже завораживает, и знакомые слова «романса» — того самого, который зрителю давно известен (приезд в Париж, знакомство с импрессионистами, Гоген, поддержка брата, Арль, Гоген, ухо, лечебница, Овер, доктор Гаше) — становятся хорошим подспорьем, чтобы прийти в чувство. Но повторенные в очередной раз, все эти приемы больше напоминают механическое перечисление.

Фрагмент фильма «Ван Гог. На пороге вечности». Реж. Джулиан Шнабель. 2018

И замечательные проходы в фильме, снятые как будто на камеру телефона, которую позабыл выключить владелец в поисках кадра: ноги, рассекающие пшеничные барханы, кроны деревьев, — напоминают о свободе и воздухе, который скользит в колосьях и зелени. Но и тут в силу вступает «романс», ведь время в Арле стало еще и временем мистраля, жестокого ветра, способного свести с ума. Какой уж там воздух в листве.

Джулиан Шнабель очень трепетно относится к своим героям, и это, кажется, для него важнее режиссерской амбиции. Для Шнабеля фильм — это и важное социальное высказывание, и личные вспоминания, и признание в чувствах. Проблема только в том, что в этом обилии мотивировок нет самого кино. Шнабель любит своих героев, и на порог вечности Шнабель выводил и Баския, и Аренаса. Но Ван Гог уже давно переступил этот порог. Вопрос только в том, удалось ли сложить о нем новый романс. Независимо от силы чувств.

Читайте также

-

Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда

-

Будто в будущее — «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина

-

Под тенью умерших в саду — «Белое пластиковое небо» Баноцки и Сабо

-

Близкие контакты — Итоги XXII «Духа огня»

-

Наур Гармелия: «Мы не могли жечь дома, как Тарковский»

-

Синефильская Россия — Десятка лучших в моменте