Погода в Стокгольме

СЕАНС — 13

Мы с Андреем Плаховым в Стокгольме. Советские критики в прежние годы, описывая заграничные впечатления, почему-то всегда начинали с того, что в Стокгольме (Париже, Лондоне, Берлине) идет дождь. Дождь и чашка кофе в маленьком уютном кафе — это были неотъемлемые атрибуты описаний заграницы, свободного Запада, элегического рая ненадолго и напрокат. В Стокгольме действительно идет дождь — дождь с мокрым снегом и колючим ветром: здешний январь мало чем отличается от петербургского или московского. Маленькие кафе с бесчисленными чашками кофе тоже присутствуют в сюжете: работаем мы чаще всего здесь, здесь мы встречаемся с нашими собеседниками, задаем им одни и те же вопросы и исписываем бесконечные листы неожиданными и разными ответами. Иногда это запланированные встречи, указанные в наших дотошных «программах визита», отпечатанных на хорошей синей бумаге, где расписана каждая минута нашего пребывания в Стокгольме. Иногда — это разговоры с «первыми встречными»: посетителями кафе, покупателями в магазинах, пассажирами в автобусах, служащими в гостинице, официантами в ресторанах.

Жителей Стокгольма мы спрашиваем об Ингмаре Бергмане — их великом соотечественнике и современнике.

29 января

В 10 утра в ресторане «Бло Пуртен» мы ждем Ульрику Кнутсон — журналистку и кинокритика.

Шведский институт попросил ее дать нам первую консультацию по интересующей нас теме. В ожидании ее, мы делаем первую попытку заговорить с незнакомыми людьми о Бергмане. Одинокий посетитель у окна представляется нам подходящей кандидатурой для подобного, как потом выясняется, рискованного опыта.

Он, конечно, больше многих, но отнюдь не больше всех.

К счастью, он вовсе не прочь уделить нам минутку.

Переводчица, бывшая жительница Ленинграда, ныне гражданка Королевства Швеции, запинается при первом же вопросе:

Считаете ли вы Бергмана великим? — спрашиваем мы.

Наш собеседник, которому еще не перевели вопрос, благожелательно улыбается.

«Великим? — переспрашивает переводчица, — пожалуйста, придумайте любое другое слово. В шведском языке нет аналога. Большим? Значительным? Лучшим?»

Мы настаиваем — великим.

Совместными усилиями перечисляем эпитеты по-шведски и по-английски.

Он, кажется, понял. Пожимает плечами. По-прежнему улыбается.

— Бергман вышел на международный уровень. У него большие заслуги. Он, конечно, больше многих, но отнюдь не больше всех.

Мы несколько обескуражены, и это, очевидно, заметно. Он доволен произведенным впечатлением, откидывается на спинку стула, тихонько смеется, прикрыв глаза.

— Вы из России? — спрашивает он, — тогда, в общем, понятно. Не ждите отклика на свой пафос.

У шведов есть и другие проблемы помимо величия Бергмана. Есть и другие авторитеты.

Ульрика Кнутсон, приехавшая к нам из пригорода, в воскресенье, в плохую погоду, весела и добродушна. Она нисколько не удивлена нашим рассказом и находит весьма удачным путь, мы выбрали в нашей работе. «Ведь ваша тема — Бергман и Швеция, так? — говорит она, — ну так о Бергмане вы узнаете из фильмов и книг. А вот о Швеции — если будете спрашивать шведов о Бергмане»

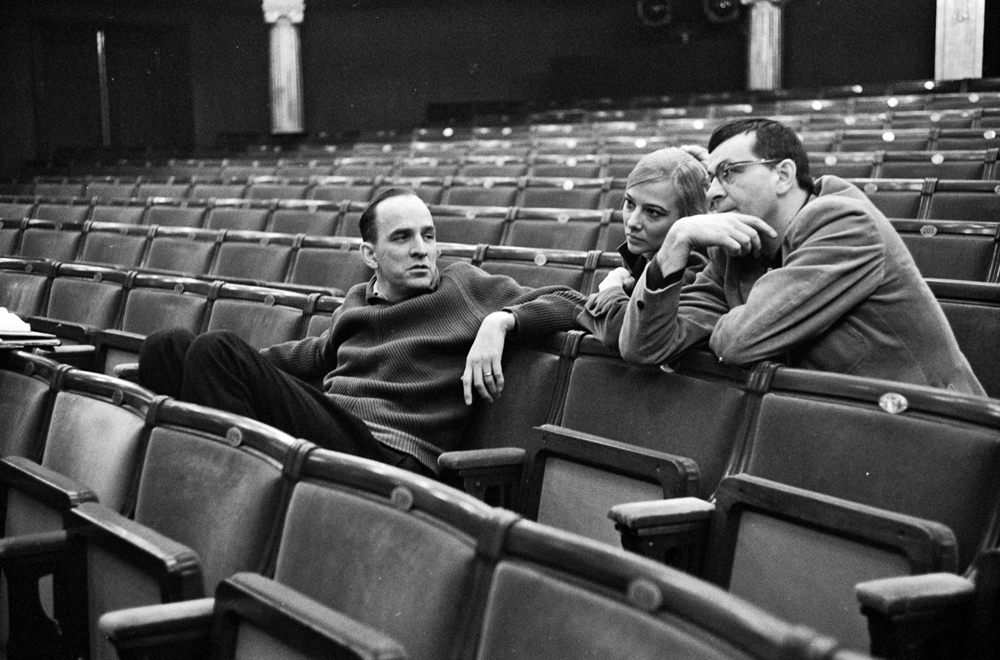

Я объясняю, что мы нарочно выбрали самого обыкновенного человека, хотя здесь есть очень необычные и колоритные люди, например, наискосок от нас, в стеклянном эркере потрясающая семейная пара с младенцем, и немолодой папа, кажется, кого-то очень напоминает, но, к сожалению, никак не вспомнить, кого. Ульрика всматривается, придвинув к переносице тяжелые очки в черной оправе. «Это Томми Бергрен, — объявляет она, — знаменитый актер Драматена. Много работал с Бергманом. Вы только сегодня приехали? Поздравляю вас. Это хорошее начало» Ульрика не слишком уверена, что столь удачное начало может иметь продолжение: это его личное время, он обедает с семьей и с полным правом может отказать в беседе. Тем не менее, она делает попытку договориться, и Бергрен приглашает нас за свой столик.

Исполнитель главной роли в фильме Бергмана «Змеиное яйцо», прославленный фильмами Бу Видерберга «Эльвира Мадиган» и «Джо Хилл», Томми Бергрен любезен, но, кажется, не настроен говорить серьезно.

— Я знаю много шуток, связанных с Бергманом. Он кажется очень серьезным и мрачным — но на самом деле совсем не такой. Сейчас я репетирую в его спектакле и очень занят, но если вы пробудете в Стокгольме подольше, я с удовольствием расскажу вам много смешных историй о Бергмане.

— «Змеиное яйцо» — ваша первая совместная картина?

— Когда-то он предложил мне сняться в «Молчании», но у меня случился приступ аппендицита, и все сорвалось. Вскоре я уехал в Лондон, встретил там Бу Видерберга, и мы сделали с ним несколько фильмов. Бергман страшно разозлился, сказал, что я его обманул, предал и специально сбежал в «новую волну», потому что его, бергмановские, фильмы считаю скучными.

— Вы действительно считали их скучными?

— Нет, конечно. Но режиссеры всегда ревнивы и подозрительны, вы, конечно, знаете.

Он неожиданно спросил, не хотим ли мы встретиться с Бергманом. И обещал содействовать.

Бергман — живой миф для шведского народа. Его плохое пищеварение, его отношения с женщинами, его конфликт с налоговой инспекцией.

— Завтра утром мы вместе с ним репетируем, я ему о вас расскажу.

Предупредил, правда, что гарантировать ничего не может — даже если Бергман согласится.

— Однажды Стреллер и Вайда приехали в Драматен, чтобы провести вместе с Бергманом семинар для молодых актеров. В последний момент стало известно, что мэтр не приедет без объяснения причин. Стреллер очень огорчился, и они с Вайдой уехали, так и не увидев Бергмана.

— Это одна из тех шуток Бергмана, о которых вы говорили?

— Одна из многих. Надеюсь, вам повезет больше.

Ульрика, когда мы вернулись к своему столику, была настроена скептически. «Почти безнадежно, — сказала она, — рассчитывать на встречу с Бергманом. Он давно отказывает всем в интервью и встречах»

Я вспомнила, что когда приехала в Стокгольм впервые, меня нисколько не удивило, что Бергман недоступен для журналистов, но удивило бесконечно — к а к реагировали люди на мой невинный вопрос: «А нельзя ли увидеть Бергмана и поговорить с ним?»

— Как же они реагировали? — поинтересовалась Ульрика.

— «Без сомнения, это абсолютно невозможно сделать», — говорили они очень вежливо, но выражение их лиц было таково, как будто их с виду нормальный и здравомыслящий собеседник оказался чистейшим безумцем.

Одна дама даже оглянулась по сторонам, как будто я сказала нечто неприличное и кто-то мог нас услышать. А затем долго объясняла мне, что никто не может видеть Бергмана, кроме тех, кто с ним работает, никто не может знать, что он думает и как он живет, никто не может говорить с ним.

Его профессионализм, в котором он не позволил никому усомниться ни разу, — одна из составляющих его легенды.

Пока я слушала ее, у меня сложился образ загадочного чудища, живущего за семью замками и семью печатями в маленькой благополучной стране. Этот образ вряд ли может иметь отношение к действительности, но почему-то ведь он возник? Дальше мы записывали Ульрику.

Ульрика Кнутсон

журналист, кинокритик

Этот образ возник у вас потому, что он — составная часть бергмановского мифа. Бергман — живой миф для шведского народа. Его плохое пищеварение, его отношения с женщинами, его конфликт с налоговой инспекцией. Его образ демонического гения, в создании которого он сам принимал активное участие. Бергман являет собою живой вклад в мифологию шведского самосознания — в определенном смысле даже больший, чем его фильмы. Шведы хотят иметь этот миф и даже по-своему гордятся им — но эти благие помыслы слишком далеки от реальной жизни. Шведы хотят любить своего безумного гения, но у них не слишком получается, поэтому долгое время его никак нельзя было назвать популярным на родине режиссером.

Странно, но популярность пришла к нему только с последним фильмом — «Фанни и Александр». В этом фильме есть тепло, переход от идиллии к готическому средневековому страху, от магии — к повседневности.

— Вы говорите, что он не был популярен. Вы имеете в виду, конечно, не интеллектуалов, а массового зрителя? Как вы сами относились к нему?

— Мой Бергман начинается в пору моего детства, когда я, еще маленькая, смотрела фильмы 40-х — 50-х годов по телевизору. Я не знаю точно — почему, но эти фильмы по ощущению связаны с моим детством, с моим детским счастьем.

Это, конечно, утонченное искусство, но не такое утонченное, чтобы быть понятным лишь только элитной публике.

— В таком случае чем вы можете объяснить ту холодность аудитории по отношению к его фильмам, о которой вы говорите?

— Бергман имеет дело с простыми сущностями. Он всегда имел с ними дело, но, возможно, не был озабочен простотой выражения. В последних своих театральных работах он возвращается к идее популярного искусства — популярного в лучшем смысле. Это как бы его последнее завещание публике, его желание быть услышанным, быть понятым; его желание очаровывать, завораживать и восхищать. Возможно, он счел свою миссию интеллектуала, судьи, аналитика и исследователя законченной. Возможно, он счел, что с него достаточно. Либо — счел, что достаточно с публики. И теперь он устраивает публике праздники, и любой из его последних спектаклей — это именно праздник театра. Хотя также верно и то, что он по-прежнему воплощает свои взаимоотношения с собственным детством. Его нынешние спектакли похожи на описания его собственных первых театральных впечатлений. Отсюда грандиозность сценографии и костюмов. (Это будет отдельный вопрос для историков — дороговизна его постановок. Последний шеф Драматена вынужден был покинуть свою должность в связи с неслыханным перерасходом средств.) И все это потому, что он хочет вернуться к давнишнему, старомодному представлению о театре.

Сейчас у шведов есть только один художественный бог — Астрид Линдгрен.

— Если говорить о его образе, который не менее важен, чем его творчество, — как он менялся на протяжении десятилетий?

— Что в нем абсолютно неизменно — это сто процентов его профессионализма. Его профессионализм, в котором он не позволил никому усомниться ни разу, — одна из составляющих его легенды. Осветители, костюмеры, фотографы, гримеры, журналисты, не говоря уже об актерах, — каждый охотно расскажет свою историю про Бергмана и его манеру работать, но все они обязательно будут связаны с неукоснительным соблюдением дисциплины: нельзя опаздывать, нельзя курить, нельзя ничего, что не имеет отношения к достижению наилучшего результата в работе. Он заставляет каждого добиться максимума, на который он только способен. Актеры Бергмана много раз говорили мне, что они расцветают рядом с ним. И тем не менее редкий его спектакль обходится без конфликтов и забастовок. Но спектакли выходят, и это лучшие спектакли.

— Какую роль играет сегодня Бергман в театральной жизни Стокгольма?

— Когда он поставил «Пера Гюнта», стало очевидно, что его творческие возможности заметно превосходят потенциал молодых режиссеров. Он хотел им это доказать, и он доказал. Это было невероятное смешение «horror», тяжелого рока, чисто телевизионных приемов. Он использовал все это с умением, легкостью и с чувством юмора и оказался современнее всех своих молодых современников.

Сегодня Бергман определяет всю театральную жизнь Стокгольма. Сейчас — более чем когда-либо раньше.

— Мы много читали о Бергмане в соотношении с шведским кинематографическим контекстом в пятидесятые и шестидесятые годы. Что вы думаете по этому поводу и что вы думаете о нынешнем положении вещей в современном шведском кино?

— Я бы выбрала при ответе на этот вопрос такую, что ли, окружную дорогу. Потому что сначала надо сказать несколько слов об общей ситуации.

Такая маленькая страна, как Швеция, не может иметь большие амбиции в мировом кинопроцессе. У нас сегодня есть крупные режиссеры, я имею в виду Стефана Ярла и Яна Троэлля, и они, пожалуй, единственные кино-описатели реальной жизни Швеции. Но в целом мы будем правы, если будем говорить об упадке современной шведской киноиндустрии. Если попытаться очень приблизительно описать основные тенденции, можно выделить три основных жанра: современные комедии, фильмы для детей и о детях и, наконец, «бергмановские фильмы без Бергмана». Что касается первого жанра, именно эти фильмы привлекают публику. Комедии популярны, в них есть типовой герой и типовой сюжет. Герой этот никчемный, неприспособленный, ничего не добивается сам, но в качестве подарка судьбы, как и положено, получает и принцессу, и деньги. Эти комедии малохудожественны, не идут на экспорт, но здесь имеют успех, очевидно, потому что в чем-то отражают ощущение шведами самих себя. Шведская писательница Сельма Лагерлеф, автор книги «Путешествие Нильса с дикими гусями», говорила, что детская тема — главная для шведской культуры. Я думаю, что сейчас у шведов есть только один художественный бог — Астрид Линдгрен. Она — великая. Ее слова передаются из уст в уста. И почитание ее шведами связано в том числе и с тем, что она — детский писатель. Можно даже сказать, что это имеет решающее значение. Такова специфика шведской культуры.

Из своей семьи Бергман сделал мифологическую семью. Мы узнаем этих людей, как узнаем персонажей из телесериалов.

Почему, начиная с семидесятых годов, детская тема становится доминирующей? Здесь имеет значение не только традиция, но и прежде всего социальные перемены — их стремительность и интенсивность. В 50- 60 годы происходила массовая миграция из деревни в город; города строились и разрастались, гибли старые насиженные гнезда — и вместе с ними весь привычный традиционный уклад. Мы не были в войне, под бомбежками, но наши города выглядят как немецкие — потому что мы сами взрывали свои дома, свое прошлое. Ностальгия по этому прошлому и порождала шведскую одержимость детством. Детством и детскостью.

Этими историческими обстоятельствами можно многое объяснить в современном шведском искусстве. В нем много ностальгического. Очень много произведений искусства, где предпринимается путешествие в прошлое — либо сентиментальное, благостное, либо мучительное, драматическое, в зависимости от индивидуальности художника. Не случайно в шведском кино и театре режиссеры и художники так тщательно работают с костюмами, с реквизитом. Это все попытки восстановить утраченное.

— Вы упомянули еще и третий жанр…

— Да, его можно назвать «семья Ингмара Бергмана» или, как говорят критики, «бергмановские фильмы без Бергмана». Причем не только те, которые снимаются его учениками и последователями, сотрудниками его съемочной группы и членами его семьи, но также и фильмы, использующие его семейную хронику, которая, как я уже говорила, стала для Швеции частью национальной мифологии. Этот жанр берет начало от фильма «Фанни и Александр». Там впервые возникли герои, которые затем будут воплощаться во многих произведениях. Сильная, грозная бабушка, сумасшедший дядюшка Карл, строгий религиозный папа. Затем появились романы и их экранизации: «Воскресные дети», «Благие намерения». Из своей семьи Бергман сделал мифологическую семью. Мы узнаем этих людей, как узнаем персонажей из телесериалов. Их жизнь в сознании зрителей и читателей — это немножко странная смесь мифологического и реалистического.

Слева били за то, что буржуазен; справа — за то, что антибуржуазен.

В последние 15 −20 лет многие начинают использовать Бергмана, как он сам использовал Стриндберга. Однако в этих фильмах всегда чего-то не хватает. Они, конечно, очень похожи на Бергмана и иногда даже очень точно воспроизводят его стиль, почерк, его основные мотивы. Но это скорее документальное кино.

Еще несколько записей этого дня, сделанных в этот воскресный день в картинной галерее.

— Здравствуйте, можно ли с Вами поговорить! Мы журналисты, приехали из России, делаем номер журнала, посвященный Ингмару Бергману Хотим спросить вас, что вы думаете о нем?

Торстен Хергерстрем

50 лет, химик

Да, пожалуйста, с удовольствием отвечу. Он — знаменитый режиссер, создатель фильмов и спектаклей и больше признан за границей, чем у нас, в Швеции. Вы же понимаете: он слишком сложен для нашей публики. Для меня лично в его фильмах слишком много вопросов. Но я люблю его фильм «Фанни и Александр». Думаю, что этот фильм принят шведским народом.

Анн Ивринг

46 лет, няня в детском саду

Мое такое мнение, что его фильмы очень скучные. До того скучные, что смотреть их невозможно. Кроме фильма «Фанни и Александр». Они слишком для меня глубокие, надо много думать.

Маргаретте Стейнсвик

29 лет, экономист

Я думаю, что он один из важнейших людей в шведской культуре. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы перешагнуть, победить, преодолеть свое детство.

Конечно, у него есть повторы… Хотя это я сказала так, чтобы выискать хоть что-то негативное, чтобы не получилось однозначной оценки. На самом деле я его очень люблю. Считаю ли я его великим? Да. Великим.

Если бы мне предоставилась такая возможность, я бы спросила его: вот вы прожили жизнь, и годы ваши подходят к концу, вы истратили их и себя на то, чтобы поднять завесу над тайной добра и зла, и теперь я спрашиваю вас: для чего же жить?

Анна Окборн

29 лет, экономист

Он очень большой режиссер, конечно. То, что он делает, — всегда открытие. Многие идут по его следам, иногда след в след, но никто в итоге не приходит туда, куда приходил он. Он показал большую и широкую дорогу многим — но они идут в том же направлении узкими тропинками. Он — ствол дерева. Он и Астрид Линдгрен — они берут традиции шведской культуры и преломляют их в своем зеркале.

Он чрезвычайно талантливый, но столь же неприятный. Он знает о человеке такое и заглядывает в такие бездны, о которых сам человек не хочет даже задумываться. Я имею в виду такие фильмы, как «Осенняя соната», «Молчание», «Лицом к лицу»…

О чем я спросила бы его? Каждое Рождество я смотрю на кассете его «Волшебную флейту»… Но спросила бы про другое. Мне кажется, что он все время возвращается в свое детство, потому что там остались непрощенные им люди, и они по-прежнему мучают его. Удалось ли ему простить их — тех, кто причинил ему зло?

Вечером — в гостиницу звонит Ларе Клеберг, бывший культурный атташе Швеции в Москве, старый друг журнала «Сеанс». Он приглашает нас на дружеский ужин, очень рад нас видеть, но не слишком воодушевлен нашим намерением записывать его о Бергмане. Он бы поговорил лучше о Москве, по которой скучает. Хорошо было бы погулять, но что поделаешь, плохая погода. Не хуже, чем в Москве, правда, Ларе? Он вздыхает: ему кажется, что в Москве лучше. Мы не спорим, нам вовсе не хочется отнимать у грустного человека его благие воспоминания, а также напоминать ему, что в Москве в такой поздний час не погуляешь и при самой чудесной погоде. При встрече мы рассказываем ему о наших дневных впечатлениях. Ему ничего не остается, как приступить к собственной версии сюжета «Бергман и Швеция».

Ларс Клеберг

филолог, драматург, преподаватель Стокгольмского университета

Бергман в Швеции всегда был одиночкой — с самого начала и по сей день. Могло ли быть иначе? Это ведь в России было сказано, что нет пророка в своем отечестве. Но эта правда — не только про Россию, она про все страны и про все времена. Трудно сказать, почему это так. В разные периоды своей жизни он был уважаемым и неуважаемым, понятым и непонятым, гонимым и почитаемым. Любимым он никогда не был.

Сложилось такое впечатление, что Тарковский — это русский Бергман. Неужели его так же нельзя ругать в России, как Бергмана — в Швеции?

С одной стороны, публика была к нему холодна: он сделал очень много фильмов, которые не имели здесь никакого успеха. Долгое время критики набрасывались на каждую его работу, проявляя редкостное единодушие в абсолютном неприятии им сделанного. Всегда говорили, что у него плохие сценарии, ужасные диалоги, обвиняли в пошлости и графомании. Слева били за то, что буржуазен; справа — за то, что антибуржуазен.

После таких фильмов, как «Земляничная поляна», «Лицо», «Персона», он как бы получил международный статус мастера мирового кино. К нему тогда прилипло словечко «элитарный», которое в сущности ничего не означает, но является своего рода индульгенцией, которая по определению снимает многие вопросы и претензии. О нем стали писать осторожнее и уважительнее, но на самом деле это «повышение» не прибавило ему ни уважения, ни любви. Понимал ли он это? Думаю, что да. Но в то же время это стало его любимой ролью — не быть понятым, не быть любимым. Конечно, легко приходит на ум аналогия со Стриндбергом, и многие проводят эту параллель. Хотя Стриндберг был левым и радикальным — в отличие от Бергмана.

Все знают «Фанни и Александр» — но это уже прощание с кино, прощание с публикой. После этого фильма он оставил кинематограф. А в театре до сих пор занимает ключевые позиции. У него нет там официального поста, должности — но бал правит по-прежнему он. Он очень властный человек.

Влияние его огромно, и многие считают, что он должен покинуть театр, должен освободить от своей власти и своего влияния молодых людей, которые пришли и придут в театр, чтобы сказать свое новое слово. Но до тех пор, пока остаются люди, которые желают быть подвластными, — все будет по-прежнему. Потому что с его мощью и силой не может соревноваться никто.

30 января

Шведский Киноинститут — огромное современное здание, с виду похожее на крематорий. Эту не слишком веселую экстерьерную ассоциацию несколько скрашивает атмосфера внутри: здесь кипит жизнь, снуют люди с кассетами, бумагами и коробками с пленкой. Можно было бы даже сравнить со ВГИКом в его лучшие годы, но мешает какая-то немыслимая (сверкающая, ослепительная) чистота, переходящая уже из бытового в эстетическое качество. То, что ты находишься не только в научном и бюрократическом, но и отчасти в художественном, богемном заведении, можно понять только по тому, что все стены увешаны афишами, плакатами и фотопостерами. Здесь мы должны провести почти весь день: на наших синих листочках было расписано сразу несколько встреч. Мы приезжаем немного раньше, чтобы выкроить время для наших «случайных» интервью. В кафе Киноинститута (к сожалению, это единственное место, где можно курить) — в основном студенты: служащим отведено специальное время для ланча. Мы выбираем самую обаятельную, как нам кажется, компанию, где нас встречают с некоторым удивлением, но чрезвычайно вежливо. Очень рады встретить нас в Стокгольме. Также рады ответить и рады помочь. Хотели бы в свою очередь поговорить о русском кино, здесь почти нет никакой информации. Что же касается Бергмана…

Анна Лампинен

23 года, студентка

Я смотрю его фильмы, когда есть возможность. Я не могу сказать, что он лучший среди шведских режиссеров. К сожалению, нет слишком больших возможностей для выбора. Великим его назвать не могу. Великие режиссеры — это Брессон, Куросава, Уэллс, Фриц Ланг.

Когда мы выходим из лифта, у нас нет никаких сомнений, что только что мы видели Лив Ульман.

Для него уже при жизни построили такой пьедестал, как будто никого другого в шведском кино не существует. Это ужасно скучно и неправильно. Это не дает возможности молодому человеку составить свое собственное представление о его фильмах. Я не знаю, о чем бы я хотела его спросить. Я бы хотела спросить вас. Нам сейчас задали писать работу о Тарковском и смотреть его фильмы. Сложилось такое впечатление, что Тарковский — это русский Бергман. Неужели его так же нельзя ругать в России, как Бергмана — в Швеции?

Хенрик Петерсен

23 года, студент

И спектаклей, и фильмов Бергмана я видел очень много. Читал его книги, его сценарии. Он все знает о человеческих чувствах и об их отсутствии и абсолютно бесстрашен в том, как рассказывает про это. У него нет никакой самоцензуры, он осмеливается говорить о том, о чем другие предпочитают молчать. В Швеции он самый большой режиссер; в мире — среди других, равных ему. Таких, как Тарковский, например.

Я бы хотел встретиться с ним. Не знаю точно, о чем бы спросил его. Слова не так уж важны, если была бы возможность встретиться с ним взглядом, посмотреть ему в глаза. Я хотел бы получить о нем свое собственное представление.

Юаким Блендульф

22 года, студент

Я видел очень много его фильмов. Хотя найти его фильмы очень тяжело: в видеопрокате их нет, и вообще нет такого места, где они были бы доступны. Этот фат сам по себе уже достаточно красноречив. Многое объясняется тем, что он, судя по всему, очень неудобный, даже невыносимый человек. Известна история с налогами и так далее. Да и содержание его фильмов не то чтобы очень льстит людям. Эти замкнутые пространства, заполненные мучениями, проблемами, человеческим несовершенством…

Ему всегда было легче с женщинами, и он всегда был с ними — красивыми, умными, талантливыми.

Не уверен, что хотел бы увидеть его, тем более говорить с ним. Он сказал все что хотел своими произведениями — лично мне их еще надолго хватит, чтобы получать там ответы на свои вопросы.

Мы направляемся к Анне-Лене Вибом, продюсеру, — ее усилиями было организовано в Швеции производство фильма «Жертвоприношение». В поисках ее офиса мы проходим бесчисленными коридорами, в которые распахнуты двери маленьких клеточек-кабинетов с белой мебелью и компьютерами; озабоченные люди, отрываясь от работы, с неизменной вежливостью направляют нас то к лифту, то к лестнице, с терпением относясь к нашей тупости и полной неспособности разобраться в этих как близнецы похожих друг на друга коридорах. В очередной раз забравшись в лифт, мы обнаруживаем там маленькую таксу. Андрей счастлив: всякая собака -лучший друг Андрея, тем более встреченная в неожиданном и неподходящем месте (у входа в Киноинститут висит строгое объявление о том, что вход с собаками запрещен). Хозяйка таксы, серьезная дама в очках, его нисколько не интересует. Мельком ей улыбнувшись, он принимается за свою любимую «собачью» тему, но уже через секунду буквально впивается глазами в обладательницу таксы. Я нахожу это не слишком приличным, дергаю его за рукав.

«Тебе не кажется, что она очень похожа на одну женщину?» — спрашивает он.

«Ничего не похожа, — говорю я, — это просто она и есть». Когда мы выходим из лифта, у нас нет никаких сомнений, что только что мы видели Лив Ульман.

После беготни по коридорам и серии телефонных звонков мы получаем ее любезное согласие встретиться с нами послезавтра утром, за час до вылета из Стокгольма.

Госпожа Вибом чрезвычайно занята и с трудом скрывает это обстоятельство. Кроме того, как и всякий продюсер, она считает критиков неизбежным злом, с которым приходится кое-как мириться. Впрочем, как и все наши собеседники, она доброжелательна насколько возможно, очень добросовестна, старается не смотреть на часы и в конце концов даже увлекается предметом разговора.

Анна-Лена Вибом

продюсер

Швеция — патриархальная страна, и каждый швед почитает за лучшее не доверять общепринятым представлениям, а всякий раз составить свое собственное мнение, иногда даже вопреки здравому смыслу. Ингмар Бергман был не слишком почитаем в своей стране, и, возможно, так сложилось именно потому, что он был слишком почитаем в остальном мире. В то же время трудно спорить с тем очевидным фактом, что даже если и не все его фильмы были гениальны, то, всяком случае, многие — были; да и те, другие, были лучше и талантливее прочих, снимавшихся в Швеции в то время.

Я думаю, что от этой вечной критики в свой адрес он очень страдал. Я знаю, многие думали: он так велик, что ему безразлично.

Бергман и Швеция — тема сложная и больная не только для Бергмана, но и для Швеции.

Но я могу вам рассказать один эпизод, свидетелем которого была я сама. Это было в семидесятые годы, он был уже всемирно признан. Мы участвовали в семинаре для режиссеров и критиков. Ингмар сидел недалеко от меня, и когда я вдруг обернулась, то увидела, что по его лицу текут слезы. Я испугалась и спросила, что с ним, на что он сказал: «Я думаю о том, сколько здесь людей, которые унижали меня, которые меня ненавидели и ненавидят». После этого он вышел, он не мог говорить.

Я думаю, что критики часто сами не понимают, какую травму они могут нанести художнику. Надо сказать, что эти тяжелые взаимоотношения в наименьшей степени относятся к женщинам. Женщины, по крайней мере в Швеции, понимают его гораздо лучше, чем мужчины, — и актрисы, и критики, и просто женщины. Ему всегда было легче с женщинами, и он всегда был с ними — красивыми, умными, талантливыми.

В гостинице мы находим записку от Ульрики. Она говорила с Томми Бергреном. К сожалению, Бергман не сможет принять русских журналистов. Может быть, как-нибудь в другой раз… Ничего другого мы и не ждали, но все же не можем скрыть огорчения: внезапные встречи с Бергреном и Лив Ульман настроили нас на ожидание всяких чудес… Молодой человек в reception замечает, что мы расстроены:

— Плохие новости? — спрашивает он.

— Можно взять у вас интервью? — спрашиваем мы.

Нокен Вигрен

29 лет, служащий отеля «STOCKHOLM»

Что я знаю о Бергмане? Он живет на Готланде, в военной зоне Форе. Но иностранцы не могут туда попасть. Вуди Аллен, американский режиссер, который поставил фильм «Ханна и ее сестры», он приехал к нему, но его туда не пустили. В конце 70-х годов у Бергмана были неприятности с налоговой инспекцией и его выслали из Швеции. Он уехал, и говорят, что был очень огорчен этой историей. Я видел два его фильма: «Фанни и Александр», и еще один, где человек играет со смертью в шахматы. Конечно, он мне нравится, но если правду сказать, это очень специальное кино. Что такое неспециальное кино? Мне нравится Спилберг, «Криминальное чтиво», и еще фильмы одного режиссера, кажется, русского, которые называются цветами — «Белый», «Голубой». Кесьлевский? Поляк? В любом случае, это кино для публики все-таки.

Спросил бы я Бергмана вот о чем: вот он столько сделал в своей жизни, столько оставит после себя… Прибавило ли это ему счастья?

Мы возвращаемся в Киноинститут, где должны записывать Маарет Коскинен, кинокритика и автора книги о Бергмане. Известно, что она написала диссертацию о его творчестве, не сделав ни одной попытки увидеть мастера. За скромность свою была вознаграждена: каким-то образом рукопись попала к Бергману, он прочитал ее и позвонил новоиспеченному доктору. Состоялся долгий разговор по телефону.

Маариет Коскинен

филолог и кинокритик

Мы проговорили целый час. Когда зазвонил телефон и чей-то голос в трубке произнес: «Здравствуйте, это говорит Бергман», — я решила, что меня, конечно же, разыгрывают. Это распространенная шутка в Стокгольме, очень многие умеют имитировать его голос. Он почти без возражений принял то, что я написала, и это меня обрадовало. То, как вы определяете тему вашей работы и нашей беседы, — мне очень нравится. Я боялась, что будут какие-нибудь отвлеченные беседы о его философии и творчестве, что требует совсем не такого места и времени, а также письменной, а не устной речи.

Бергман и Швеция — тема сложная и больная не только для Бергмана, но и для Швеции. Один шведский критик хорошо сказал: когда дождь падает на Швецию, маленькие капельки достаются и шведам. То, что даруется гению, может отчасти перепасть и его народу.

Швеция — маленькая страна, и она постепенно осознает, что гений Бергмана — в конечном счете ее достояние и ее вклад в мировую культуру. Но материи эти достаточно абстрактные и осознаются лишь с некоторой исторической дистанции, к сожалению. Его ровесники и очевидцы его взлетов и падений в глазах общественности — постепенно уходят в лучший мир и уносят с собой мотивы, причины и психологические подробности трагических отношений Бергмана с обществом, со своей страной Сейчас мы можем только догадываться о чем-то, делать свои выводы, исходя из написанного и сказанного ими, исходя из написанного и сказанного самим Бергманом. Однако в любом случае мы будем все же пользоваться своими представлениями о должном или недолжном, разумном или недальновидным, справедливом или несправедливом.

Многие мои друзья любят Феллини, но не я. Они с Бергманом в чем-то схожи: не слишком вежливы по отношению к зрителю.

Нынешнее поколение людей искусства, критиков и интеллектуалов относится к Бергману гораздо спокойнее. Равнодушнее? Ну да, это цена за величие, с которым смирились, которое стало принятым и признанным общим местом. Именно поэтому на среднее и молодое поколение он уже не производит столь сильного впечатления даже в негативном смысле.

Впрочем, когда я говорю так, я имею в виду, разумеется, отношение к его искусству в среде впрямую с ним не связанных людей. Но совсем иное дет — отношение к нему самому в действующей культурной среде, и прежде всего — театральной.

Я думаю, пока он жив, он обречен на раздражение. Потому что пока он жив — он властвует. Дело еще осложняется тем, что неповоротливое общественное сознание, которому понадобилось так много времени, чтобы признать его, теперь парализовано его авторитетом, и мало кто может себе позволить высказаться вслух и публично обнаружить свое раздражение. Он нажил себе много врагов за последние десятилетия — но это уже не враги-идеалисты, которые сражались с его эстетикой, с его философией. Это люди, которых волнуют куда более реалистические вещи — его власть в культурной политике, его безраздельное царствование в Драматене. Многие режиссеры уходили из Драматена, потому что не могли смириться с существованием в его тени. Меня немного удивляет то обстоятельство, что почти никто не решается говорить об этом вслух. Холод вежливого почитания окружает сегодня Бергмана. Я, разумеется, не имею в виду его ближайших сподвижников — об этом разговор особый. Все вышесказанное имеет отношение к сегодняшнему дню. Если же посмотреть на то, каково было отношение к Бергману в прошлом, нетрудно заметить, что многое в нем определялось и чисто шведской спецификой, и какими-то достаточно общими тенденциями, характерными не только для Швеции или для Европы, но и для всего мира. Я выросла в маленьком местечке в средней Швеции, в десятилетнем возрасте я была убеждена, что Бергман — сумасшедший, опасный безумец. Так говорили мои родители. И это было очень характерно для отношения к нему со стороны простых нормальных людей.

Что же касается более продвинутой аудитории, то здесь претензии и упреки носили с одной стороны более осмысленный, а с другой стороны — более противоречивый характер. Хотя не знаешь, где было больше глупости и жестокости — у интеллектуалов или обывателей. Вторые были в своем праве не принимать и не желать поднесенного к их глазам зеркала. Они просто отворачивались, и это было пассивное неприятие. Первые же дарованным им интеллектом пользовались для того, чтобы разоблачить художника, и делали это вполне агрессивно. Логику в этих разоблачениях отыскать нетрудно, хотя в разные времена она была разной, и иногда даже противоположной. Например, сторонники революционной формы в киноискусстве обвиняли Бергмана в традиционализме, а консерваторы, напротив, с осуждением писали о его экстремизме, модернизме, солипсизме и прочих «измах», которыми обычно стремятся заклеймить новую форму или новое содержание.

Вечером в ресторане наши друзья поинтересовались, можем ли мы наконец отвлечься от своего распухшего за два дня блокнота и провести время спокойно, по-семейному. Официант, разложив перед нами огромные красочные меню, ожидал заказ.

— Скажите, пожалуйста, — чрезвычайно вежливо обратился к нему Андрей, — не могли бы вы на несколько минут отвлечься от вашей работы и посидеть с нами?

По выражению его лица можно было понять, что подобное предложение он полагает настолько несуразным, что даже не намерен его обсуждать.

— Мы журналисты, — я поспешила объяснить, — Андрей из Москвы, я из Петербурга. Мы хотели бы взять у вас интервью.

— Я подойду к вам через 20 минут, — ответил он с большим достоинством после значительной паузы, — а пока прошу сделать заказ.

Уже в 40–50-е годы он слышал, что его искусство — старомодное, устаревшее.

Ровно через двадцать минут он появился, придвинул стул и осведомился о теме беседы; лицо его было очень серьезно. Хозяин ресторана принес ему чашку кофе, он отпил глоток, закурил сигарету и выпустил кольцо дыма.

— Мы так поняли, что вы не швед? Вы родом из Италии, не так ли? Вы живете в Швеции, и мы хотели спросить вас о режиссере Ингмаре Бергмане. Что вы знаете о нем, смотрите ли вы его фильмы, как вы к нему относитесь?

Роберто Спаньоле

47 лет, официант в итальянском ресторане, 23 года в Швеции

Знаю, что он известен в Швеции, в Европе и во всем мире. К сожалению, он не в моем вкусе. Что-то я видел из его фильмов по ТВ, какие-то фрагменты.

Он слишком сложен для того, чтобы воспринимать его фильмы. Надо быть экспертом для этого. Итальянское кино я знаю: Антониони, Моничелли, Тавиани. Не люблю режиссеров типа Феллини. Многие мои друзья любят Феллини, но не я. Они с Бергманом в чем-то схожи: не слишком вежливы по отношению к зрителю. Говорят о своем и не заботятся, трудно или легко их понять. А это значит, что и я имею право любить или не любить их, верно?

Но отношение к Бергману в Швеции и в Италии — к Феллини, конечно, разное. Когда умер Феллини, вы знаете, что творилось в Италии. Я видел это по ТВ. В Швеции никогда бы не было таких похорон. Но это только разница темпераментов.

Как зритель, могу сказать про Бергмана: слишком много секса, слишком много психологии. Простые люди ходят в кино и хотят видеть на экране то, что им доступно. А это кино, получается, режиссеры делают для себя или для таких же художников, как они сами. Тогда они и должны решать, хороши ли эти произведения и для чего они созданы. Это не мне решать. Вы русские? Тут до вас сегодня тоже были русские, заплатили за ужин 3000 крон.

Пока мы разговаривали, вокруг нас образовалась группа наблюдателей, состоящая из коллег нашего собеседника. Один из них подошел к нам, едва Роберто, сказавшись при исполнении служебных обязанностей, покинул наш столик.

— Вы брали интервью у Роберто, — сказал он, — вы не хотите взять интервью у меня тоже?

Рафаэль Бадильо

официант, испанец, 43 года, 18 лет в Швеции

Я видел по телевизору «Фанни и Александр». Я думаю, что Бергман хороший режиссер, раз уж его так ценят. Хотя я думаю, что далеко не все, а очень определенные люди его любят. Те, кто ближе к искусству. Вообще, наверно, это такая у них работа — смотреть эти фильмы и понимать их. Что же касается других людей — они делятся на тех, кто хочет задумываться, и тех, кто не хочет. Каждый имеет право выбирать. Иные, например, и хотели бы, но у них не хватает на это сил или времени. У них другая работа. А после работы надо же и отдохнуть… Так что все еще очень зависит от настроения. Иногда я тоже люблю смотреть хорошие фильмы: например, мне нравятся «Высокие каблуки» Альмодовара. Они с Бергманом в чем-то схожи. Альмодовара в Испании не любят, потому что он нарушает табу, показывает слишком много секса и потому что он гомосексуалист. Потому что испанцы как будто очень демократичны, но думают все равно по-старому.

31 января

Редакция крупнейшей шведской газеты — здесь работает известный критик и искусствовед Лейф Церн, автор книги о Бергмане. Здесь назначена наша встреча.

Лейф Церн — элегантный господин в твидовом пиджаке, очень напоминает сразу всех западных журналистов из советских фильмов про заграницу, а также собирательного героя романов из журнала «Иностранная литература» в лучшие его годы.

Ощущение «персонажное» исчезает, как только мы начинаем говорить: Лейф Церн оказывается тонким знатоком предмета, и, не имея возможности оценить его писательский талант, мы имеем все основания оценить вполне его талант рассказчика — даже не делая скидок на превратности перевода. Речь все о том же — Бергман и Швеция.

Лейф Церн

критик

Я удивлен и поражен, что вы сразу и прямо обнаружили эту проблему. Несколько лет назад, когда я задумывал книгу о Бергмане, я думал над этим. Я спрашивал себя, почему присутствие Бергмана в Швеции столь значительно и он столь почитаем, и, с другой стороны, почему он невидим и не почитаем своими современниками и согражданами! Долгое время он был затравлен критиками в буквальном смысле слова. Это было связано с левой политико-культурной направленностью. Уже в 40–50-е годы он слышал, что его искусство — старомодное, устаревшее. Интеллигенция отвергла его, и кульминацией этого конфликта стал его отъезд из страны: его выбросили под предлогом неуплаты налогов. Это было событие, которое можно назвать символическим для отношений Бергмана и Швеции. Потом он вернулся, и отношения улучшились. Но только внешне. Ибо тот Бергман, которого приняли и восхвалили в 80 годы, был уже международно известным режиссером, «товаром на экспорт». Швеция уже не могла не почувствовать гордость за него и не могла отказать себе в удовольствии разделить с ним его славу.

Отсутствие контакта между Бергманом и шведским обществом связано с тем, что он показывает его так, как оно не желает себя видеть.

Конечно, он был известен еще в конце 50-х, но все же его позиции очень долго оставались неустойчивыми. Ведущий литературный критик Улаф Лагеркранц, главный редактор одной из самых влиятельных газет, написал после премьеры «Улыбок летней ночи»: «Я стыжусь, что видел это».

Сегодня, несмотря на международный успех его фильмов и спектаклей Драматена, никого в сущности не интересуют ни мысли его, ни его достижения: вежливость, соблюдение ритуальных почестей и что-то похожее на снисходительность — как к привилегированному сумасшедшему. С одной стороны, он наделен сегодня ненормальной властью, с другой — обделен и симпатией по отношению к себе, и уважением.

Ответ на вопрос, почему это так, вы найдете в бергмановских фильмах. Отсутствие контакта между Бергманом и шведским обществом связано с тем, что он показывает его так, как оно не желает себя видеть.

— Мы уже не первый раз слышим это объяснение, и теперь хотим спросить вас — каким же именно хотело бы видеть себя шведское общество, и что именно в бергмановских фильмах не совпадало с этим желанием?

— Каким хотело бы видеть? Ну, разумеется, хорошим. Отличным. Прекрасным. Самым лучшим. Самым правильным. То есть именно таким, каким художник не может его (как и любое другое общество) видеть по определению.

После войны Швеция была тотально охвачена социальным оптимизмом. Общепринятым мировоззрением была вера в прогресс, в разумное и полезное устройство жизни. Это совпало с политикой социал-демократического правительства, которое достаточно успешно руководило страной. Идеология стала государственной.

Он знает людей слишком хорошо, чтобы верить во что-либо другое, кроме своих собственных сил.

Бергман был слишком мрачен, слишком глубок, слишком аналитичен для того, чтобы хоть как-то соответствовать этой эпидемии оптимизма и прагматизма. Он был неуместен прежде всего. Он некстати напоминал о том, что не все проблемы можно решить рациональными целесообразными методами, потому что они слишком трагичны; что социальное устройство, каким бы замечательным оно ни было, не может быть определяющим в человеческой жизни, потому что основные проблемы, подчас неразрешимые, внутри человеческой природы, а не вне ее. Здесь пролегала пропасть между официальной идеологией и философией, поэтикой Бергмана.

В последние годы после длительного молчания появилось много исследований о Бергмане, и авторы этих исследований — в основном молодые люди. Это значит, что миф о стабильном идиллическом шведском обществе находится под серьезной угрозой. В этот миф уже мало кто верит. Художника могут признать гением, даже до того как появляется возможность его оплакивать. Но прижизненным гением художник может быть только очень короткое время, затем люди неизбежно испытывают потребность развенчать его и унизить. Вот когда умрет, станет опять гением. И уже надолго.

— Как вы думаете, господин Церн, после всего, что сделал Ингмар Бергман для своей Родины, на своей Родине и вне ее, после всего, что ему пришлось пережить, нуждается ли он теперь в любви, в которой судя по всему так нуждался прежде и вместо которой он получил власть — о которой иные говорят с почтением, иные с неостывшей злобой и завистью? Променял бы он сегодня эту власть на любовь родины к себе?

— На первый вопрос отвечаю — думаю, да. На второй вопрос отвечаю — думаю, нет.

В любви, конечно, нуждается, как и всякий человек. Потому что, как и всякий человек, он недополучил ее за свою жизнь, и потому что, как и всякому человеку, — сколько бы не получил, все равно было бы мало. Но тут еще были объективные особые обстоятельства. Незаслуженные и нелепые, надо сказать.

Он — великий художник, и он ребенок по сей день — вы, конечно, понимаете, что это взаимосвязано.

…власть свою на любовь к себе — нет, не променял бы. Потому что, мне кажется, нелюбимость воспитала в нем неуверенность. Не в себе неуверенность, но в своем положении. Он всегда чувствует угрозу. Его единственное лекарство от этой болезни — контроль над ситуацией. Он знает людей слишком хорошо, чтобы верить во что-либо другое, кроме своих собственных сил.

От редакции до Драматена — совсем не рукой подать: расстояние вполне московское, и автобус переполнен почти по-нашему. Мы спешим на встречу к Эрланду Йозефсону, актеру Бергмана, соратнику Бергмана, лучшему его другу. Наша переводчица нервничает и готова даже, несмотря на пуританские стокгольмские нравы, выскочить из автобуса и взять такси. По ее мнению, Йозефсон будет в назначенном месте за 10 минут до срока. «Школа Бергмана, — говорит переводчица, — школа Драматена»

Мы влетаем в дверь служебного входа в театр минута в минуту, и видим немного постаревшего, но все такого же лучезарного дядю Исака из «Фанни и Александра». «Спасибо Вам, что согласились встретиться с нами» — говорим мы.

Он проводит нас в огромную комнату со старинной мебелью и, как мне теперь кажется, с роялем и камином. Она напоминает декорацию из «Фанни и Александра» — смешением белого, золотого и вишневого цвета, а также уютом и покоем замкнутого, отгороженного от внешнего мира, Дома. «Наш театр мал — небольшой островок порядка, ясности и любви».

Смутно догадываюсь, что, возможно, это не совсем так, что здесь, как и во всяком театре, свои пригорки и ручейки, свои бури и потрясения, — но об этом не хочется думать, да и Йозефсон отнюдь не намерен кому-либо позволять хоть на минуту усомниться в незыблемости справедливейшего и благополучнейшего Царства Ингмара Бергмана. Он — нынешний Художественный руководитель Драматена — единственный из наших собеседников, кто не склонен ни в малейшей степени вдаваться в нюансы, тонкости и детали.

Эрланд Йозефсон

Какие могут быть сомнения! Он — лучший режиссер Швеции, великий режиссер. Он много работает, неслыханно, немыслимо для его возраста. Он жив, он не умер, слава Богу, и, конечно же, он не может быть абсолютно неприкосновенным. Он ведь не идол. Но его власть, его авторитет — огромны. Никто не имеет такой власти, как Бергман. И это справедливо и логично. Те, кто недоволен этим, находятся в смешном положении. Интриги — и ничего больше. Не очень-то умно со стороны интриганов относиться к власти Ингмара как к социальному завоеванию. Он ведь не политикан. Он великий Мастер.

Вечером в Драматене давали бергмановского «Мизантропа». Спектаклю уже год, то в зале не было ни одного свободного кресла. Действие то и дело прерывалось аплодисментами.

Его память чувств — это колоссальный, самый главный его труд.

На какое-то время нам показалось, что мы понапрасну вдавались в подробности взаимоотношений Мастера с его родиной. Здесь, в центре Стокгольме, в здании Театра, в пространстве зала — была его Публика.

Он знал ее. Когда артисты выходили на поклон, овациям, казалось, не будет конца.

1 февраля

Последние часы в Стокгольме. Киноинститут. Лив Ульман дает согласие приехать в Петербург вместе со своей дочерью Линн, дочерью Бергмана.

Мы записываем наше последнее интервью в Стокгольме.

Лив Ульман

Он — великий художник, и он ребенок по сей день — вы, конечно, понимаете, что это взаимосвязано. Как ему удалось сохранить в себе одновременно все человеческие возрасты, сохранить память души о детстве и юности, не отворачиваясь при этом от мудрого и зоркого понимания жизни, которое присуще его нынешнему восьмому десятку — это его тайна. Он не позволил себе вылечить ни одну свою душевную травму, не разрешил себе забыть ни одной из дарованных ему радостей — потому что он берег этот драгоценный материал душевной жизни для творчества. Его память чувств — это колоссальный, самый главный его труд.

Сейчас я делаю фильм по его сценарию. Для работы над этим фильмом я получила его старые дневники. Очевидно, что они срежиссированны — так же, как его фильмы, спектакли, проза, интервью. Так же, как и вся его жизнь. Но мне кажется, что я могу сказать о нем нечто такое, что он сам о себе сказать бы не мог. Он великий знаток и художник женщин, великий интерпретатор их мыслей, чувств, мотивов их поведения. В моем фильме впервые женщина будет интерпретировать его отношение к женщинам. Надеюсь, что это будет интересно. Разумеется, он, великий Бергман, может гораздо больше, чем я. Но сейчас я делаю то, чего не может он: потому что он смотрит на женщин, а я смотрю на него.

Вы делаете специальный номер, посвященный только Бергману? Посмотрите заново его фильмы. Откройте его заново для себя. Не будьте самонадеянны. Запаситесь терпением и любовью. Доверьтесь Бергману.