«Он — всегда он» — о Борисе Барнете

Сегодня день рождения Бориса Барнета. Дата не круглая, но тем лучше: чтобы вспомнить этого замечательного кинематографиста, круглые даты не нужны. О Барнете рассказывает Александр Риганов.

«Правду часто замалчивают, а она такова: Борис Барнет должен быть признан лучшим советским кинематографистом после Эйзенштейна. Сразу следует отметить, что имя этого режиссера неизвестно публике по вполне объяснимым причинам: если «Окраину» еще упоминают некоторые историки (да и то мимоходом и с некоторой прохладцей), то тех, кому повезло увидеть «Девушку с коробкой», и вовсе можно пересчитать по пальцам». — Жак Риветт

Записку нашли в гостиничном номере на его рабочем столе:

«В смерти моей никого не винить… потерял веру в себя, без которой невозможно работать, а, следовательно, жить… Всему наступает конец»

Барнет

23/XII-64 г. Рига.

P.S. Кое-как дотянул до 4-го (зачеркнуто — дописано 8) января!

БВ.

Приказав себе уйти из жизни, он трижды подходил к роковой черте — в конце записки несколько дат…

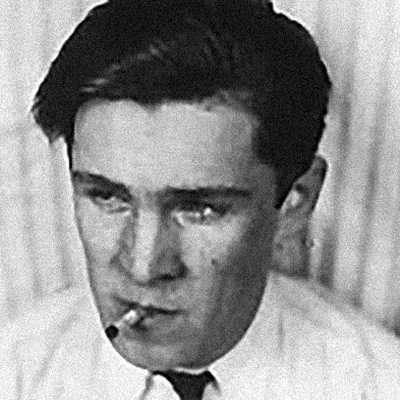

«Странный он был. Удивительный. Колоссального человеческого и мужского обаяния. Добрый, сердечный со всеми, кто хоть как-нибудь соприкасался с ним…»1. Он был ни в отца, ни в мать, скорее, в деда, Томаса Барнета, британского ремесленника с рыцарским профилем, типографа, переселившегося в Россию еще в середине XIX века. Едва ли не каждый, кто знал Барнета, неизменно начинал рассказ о нем с его внешности — ведь он был несусветно красив. Эталон мужественного, «мужского» — высокий, мускулистый, фигура викинга, пудовые кулаки, крупные черты лица — такие в камне выбивали, по дереву резали. Льдистые, серые глаза, что до носа — нос у него был необыкновенный, это был почти шаляпинский нос, Барнет вообще имел разительное сходство со знаменитым басом.

1 Кузьмина Е. О том, что помню. М.: Искусство, 1989.

Барнет безошибочно находил противоядие любой патетике.

Классик социалистического реализма художник Борис Иогансон писал с него безмолвного, твердокаменного комиссара в знаменитой картине «Допрос коммунистов». Расхождение модели и образа разительное: Барнет — любитель «кэпстена» [имеется в виду марка крепкого английского табака], грассирующий денди (его любили вещи — что бы он ни надел на себя, все обретало некое вызывающее достоинство), душа компании (хирург, который перед войной оперировал Барнета, рассказывал, что даже под наркозом он импровизировал какие-то милые и чуть смешные истории), герой-любовник и профессиональный боксер, попавший в кино, потому что Лев Кулешов искал натурщика на роль ковбоя и восхитился его статью. «Он был поразительно красив на ринге — молодой Барнет. Стройный и веский какой-то. Легкий во всех движениях и вместе с тем хорошо ощущалась масса. Может быть, потому, что бедра были чуть-чуть короче, чем требовал торс, но все в рамках пропорций. А как он двигался — точно танцевал. Такое было чувство, что идет представление бокса. Никакой нервности, злости. Игра…»2

2 Кулешов Л., Хохлова А. 50 лет в кино. М.: Искусство, 1975.

Недаром его потом будет почитать Годар, объявивший Барнета «высшим проявлением интеллектуального начала в кино».

Режиссер второго плана

Его манила режиссура, убежав от «Мистера Веста» и самого Кулешова, он быстро сделал свою первую самостоятельную картину (в партнерстве с Федором Оцепом) — лихо превратив братство рабочих «Месс-Менд» в имя главной героини — мисс Вивиан Менд. «Соединение большевистской убежденности с американской эффективностью» было чуть ли не установкой свыше. Революционеры в «Мисс Менд» были заменены отважной троицей репортеров, одного из которых сыграл сам Барнет, «пион газетных сенсаций, знает все на полчаса раньше, чем это случится». Большевистской убежденности убыло настолько, насколько прибыло американской эффективности.

Чапаев — Борис Барнет

«Девушка с коробкой» — проект, спущенный из Наркомфина для рекламы государственного займа, вышел абсолютно «барнетовским». Он ловко выполнил этот социальный заказ — мертвые схемы исполнились интимной задушевности. Элегантно и незаметно повернул в сторону лирической комедии о победе искренних чувств (не «любовный», а «влюбленный треугольник») молодых людей над жадностью и ханжеством. Прелестную Наташу Коростелеву, модницу в oversize-пальто, перемотанную кремовым шарфом и неразлучную со своей круглой коробкой, резво пересекающую снежную подмосковную даль, зритель полюбил сразу же. Вовсе не за «пролетарскую прямолинейность утопического нового человека», а скорее за воплощение уютной «старорежимности», ведь по сюжету она там индивидуальный предприниматель: «Наташа и дедушка занимались на дому изготовлением шляп». По сути, она «мелкобуржуазный элемент», над чем так дружно смеялись все фельетонисты 20-х. Барнет же это поэтизировал.

Всю эту «фонограмму жизни» Барнет расслышал лучше и быстрее других, привнеся в кино великую магию необязательного.

Сергей Михайлович Эйзенштейн как-то бросил, то ли в шутку, то ли всерьез, что мол: «У нас на Руси три царя: Царь-колокол, Царь-пушка и Царь-режиссер Борис Барнет». Выдающийся импровизатор, плевавший на любые теории и школы, Барнет обладал уникальной природной кинематографической чувственностью, роднившей его с великими французскими современниками (недаром его потом будет почитать Годар, объявивший Барнета «высшим проявлением интеллектуального начала в кино»). Но на Родине он был не из «самых»: случайность, аномалия, «по чисто божьему наитию снимал картины», так называемое «второе кино» — бытовое, почти мещанское. Триумф Барнета пришел к нам с запада, великий Анджей Вайда как-то признался: «Работающий в жанре соцреализма слеп на один глаз… Если бы советское кино развивалось естественным путем, то, думаю, «Окраина» Барнета определила бы эпоху больше, чем фильмы Эйзенштейна»3.

3 Вайда А. Пресс-конференция. // Советский экран. 1988. № 54.

В страшном 1937-м он, не задумываясь о последствиях, бросился на защиту Эйзенштейна.

Юбилейное

Скромная «Окраина» — в своем роде анти-«Броненосец» — тоже повествовала как бы о мировой войне и революции: «…Вставай, Николаша! Солдатские депутаты Зимний какой-то взяли. Пошла горячка…». История, поданная через обыденное — крик старого сапожника, останавливающий избиение пленного немца: «Что из того, что он немец, он такой же сапожник!» Непритязательный рассказ о тихой провинции. В знаменитом прологе крупным планом — утята, плещущиеся в луже и зевающая лошадь, бубнящая к тому же (так всем нам кажется на экране) тоскливое: «Ох-ох-ох! Господи помилуй!» Барнет безошибочно находил противоядие любой патетике. Все герои — живые люди, а не символы: старик-сапожник и двое его сыновей, пленные немцы (находящие не только любовь, но и работу), студент-меньшевик… Городской бульвар, вечерняя улица, в деревянном доме зажигаются окна, за кадром звучит романс: «…Но чем дальше вперед — на душе все грустней, голова моя думать устала». Вроде бы ничего особенного, но оторваться невозможно — всю эту «фонограмму жизни» Барнет расслышал лучше и быстрее других, привнеся в кино великую магию необязательного.

Советские «независимые»: миф или реальность?

В беседе с другом Виктором Ардовым он однажды фантазировал, каким бы снял «Потемкина». В барнетовском изложении этот величайший фильм оказывался не революционным монументом, а трагикомедией с множеством живых, забавных гэгов и бытовых мелочей: «…Вдруг на корабле приспускают орудие, и чей-то голос кричит: «Жандармы есть?» Те, конечно, прячутся за спины, стесняются. А голос кричит: «Шлюпки под прицелом. Всем жандармам — шашки в воду…» а голос продолжает уже издевательски: «и револьверы туда же!» Они в водичку и револьверы… «Эйзену это без надобности, а я бы снял. Красотища, какой эпизод!»»

Так и прожил свою жизнь в искусстве, сам по себе, отдельно.

И в кино, и в жизни Барнету был свойствен особый взгляд на человека, на события. Он видел то, что не видели другие: у него была импульсивная, почти боксерская (а какая еще?) реакция без каких-либо размышлений о последствиях — рассказывали, что на просмотре в Доме кино голливудского фильма «Вива, Вилья!» в момент звучания мексиканской мелодии Барнет вдруг вскочил и закричал: «Браво, Дунаевский!», — мелодия напомнила ему марш из «Веселых ребят». В страшном 1937-м он, не задумываясь о последствиях, бросился на защиту Эйзенштейна после фактического уничтожения фильма «Бежин луг»: «…например, в истории с запрещенным «Бежиным лугом» — на «Мосфильме» собрали на совещание всех режиссеров и сообщили об окончательном запрете картины. Все стали дружно поносить Эйзенштейна и одобрять решение ЦК — это ведь был 37-й год! А Барнет сказал, что думал: что он верит в Сергея Михайловича и что, прежде чем решать судьбу картины окончательно, надо обязательно дать Эйзенштейну завершить монтаж»4.

4 Козинцева В. О прекрасном человеке (запись Якова Бутовского) // Киноведческие записки. 2006. № 57.

Теоретиком от кино он не был ни в малейшей степени, манифестов не сочинял, на трибунах его не видели, ни к каким направлениям и течениям себя не причислял. Так и прожил свою жизнь в искусстве, сам по себе, отдельно (у него не было даже своей постоянной съемочной группы, как у многих его коллег). Его картины часто не нравились руководству. Там, где он без остатка наполнял материал собой, результат категорически не устраивал заказчика. Военную драму «Однажды ночью», например, упрекали за излишнюю мрачность и камерность; пронзительную комедию о страхе старости «Старый наездник» упрятали на полку на целых двадцать лет. Барнет хватался за заказные проекты, но все они, будь то невнятная история о кулацких зверствах «Ледолом», или же ода стахановскому движению «Ночь в сентябре», канули в небытие. Поздние «заказы» исполнены безжизненной пустоты: «Щедрое лето», «Поэт»… в драгоценном остатке — лишь неповторимая барнетовская индивидуальность. Он снял два десятка фильмов, пожалуй, только четыре-пять из которых можно назвать хорошими, а еще три — «Окраина», «У самого синего моря», «Подвиг разведчика» (наша «Касабланка») — уж получились великими. Но он никогда и никому об этом не напоминал. Оставаясь бесконечно одиноким и невостребованным в искусстве, он мучился, терпел, безжалостно истязая себя, живя в постоянном страхе перед старостью, балансируя на грани между временем и собой. Быть может, эти страхи и довели его до самоубийства промозглой рижской зимой 1965 года… Восторженная реплика великого Всеволода Пудовкина, произнесенная им когда-то после просмотра «Однажды ночью» таила в себе отзвук всей полноты драмы барнетовской судьбы — «Он — всегда он…»