Виталий Комар: «Еще никто не построил машину времени»

Виталий Комар — половина уехавшего 15 лет назад и ныне знаменитого американского художника по имени Комар-и-Меламид — приехал в Москву на свадьбу сына. «Сеанс» всегда с интересом и симпатией относился к авторам ностальгического соцреализма, изобретателям соц-арта и многих идей, тиражируемых отечественным концептуализмом.

Мы всегда работаем одновременно над разными проектами. Мы говорим все время разные вещи, не только последовательно, но и параллельно. Это должно напоминать гул голосов в одной комнате. Каждый говорит о своем. Но есть какая-то музыка в этом гуле.

СЕАНС — 5

…Главное, что мы делаем в искусстве, — мы создаем собственные биографии. Мы создаем некие химеры, которые можно назвать биографиями. Эмигрируем — чтобы делать биографии; возвращаемся — чтобы делать биографии; работаем и меняемся — чтобы делать биографии; участвуем в погоне за славой и деньгами — чтобы делать биографии.

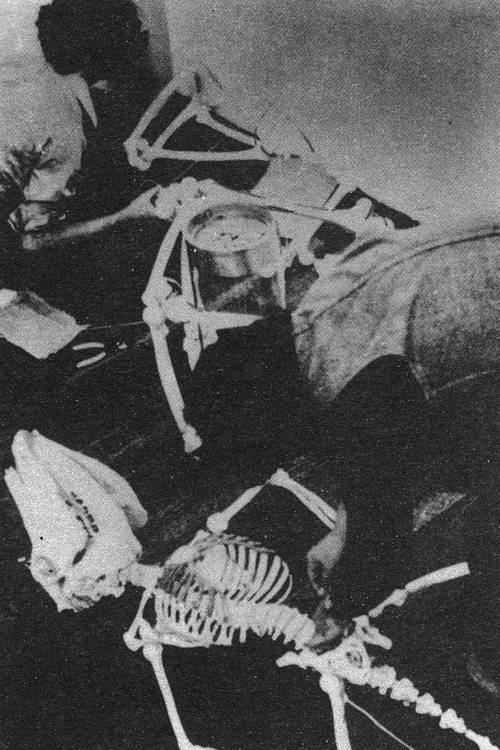

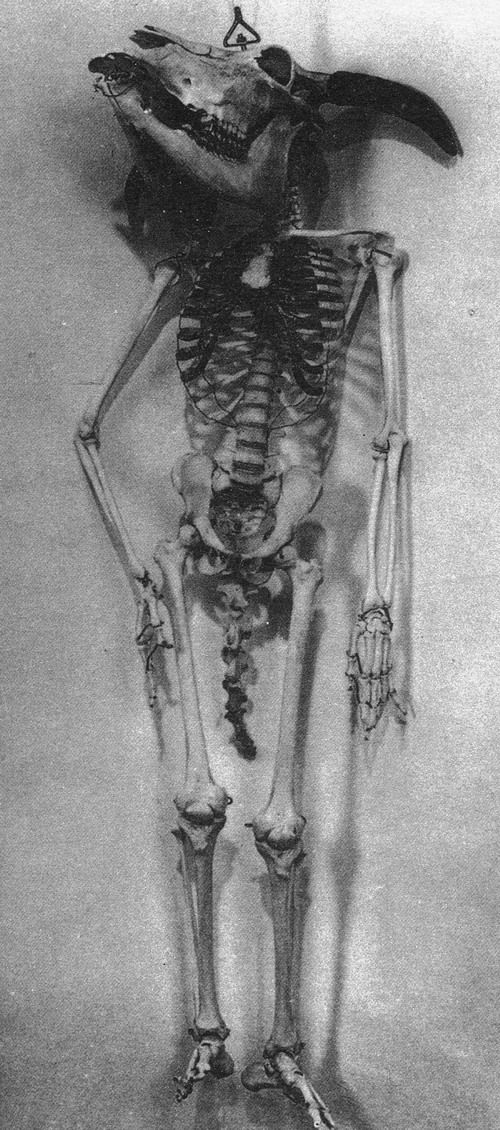

В. Комар и А. Меламид Минотавр. Инсталляция. 1978

Вы не считаете, что окончательное возвращение в Москву — вас, художников, имеющих настоящий успех и сделавших изначально чисто американскую карьеру, — было бы по-настоящему концептуально и сделало бы вашу биографию уникальным произведением?

О! Проблема так не стоит. Сейчас, слава Богу, можно жить и здесь, и там — что и делает большинство московских художников.

Вернуться — невозможно. Еще никто не построил машину времени.

Ваша серия «Ностальгический соцреализм» предвосхитила модную теперь тоску по «большому стилю», в которой и сегодня много странного, тревожного. Но тогда в особенности поражало…

Что же?

Там была — любовь. Вывезти из России любовь к тому, отчего, вероятно, бежали?

Однажды — это было через три или четыре года после приезда в Нью-Йорк — мы зашли в библиотеку и попросили старые «Огоньки». Нужны были «Огоньки» конца 40-х -начала 50-х годов, которые я видел в детстве и которые собирал в пачки мой дедушка. Я листал и точно знал, что будет на следующей странице. Я помнил. Совершенно фантастический запах этих страниц Он остался, этот запах. В Нью-Йорке влажный климат, там все принимают душ по три раза в день, и там, конечно, другая культура запаха. Но запах этих страниц, он остался, он остался внутри. Запах старой советской бумаги. Мне повезло, что я приехал в Москву в октябре, и здесь запах старых прелых листьев. Этого запаха больше нигде нет. Я не хочу сказать, что здесь он лучше или хуже, но просто такого больше нигде нет.

И мы создали свой индивидуальный соцреализм.

Так вот. Мы пытались воссоздать фальшивую, но реальную для нас тогда картину мира. Потом мы узнали, что она фальшивая. Раньше-позже: неважно. Но было время, когда мы не знали этого. Мы верили, что живем в лучшем, из миров, согласно официальной идеологии и школьной пропаганде.

В. Комар и А. Меламид Минотавр. Инсталляция. 1978

Ностальгия объясняется не тем, где и когда происходило детство. А тем, что оно происходило, и осталась память о том, во что невозможно вернуться.

Эта эпоха — она, видимо, уже неповторима. И она уходила в прошлое, и все темнела, потому что прошлое — оно темное по определению. И мы создали свой индивидуальный соцреализм. В нашем сознании, в памяти сомкнулись первомайские открытки, огоньковские иллюстрации — и темная живопись в музеях. Советские музеи были полны этой темной живописью — Рембрандт, Караваджо, голландские, испанские, итальянские мастера.

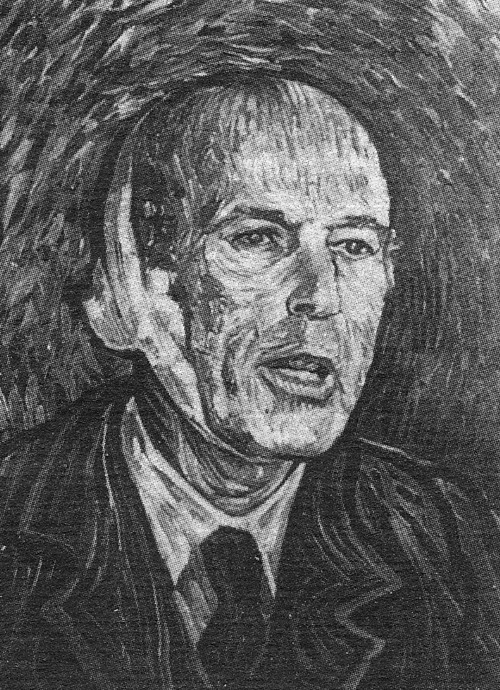

В. Комар и А. Меламид Арль. Портреты мировых лидером с отрезанным правым ухом. 1978

Согласны ли мы тосковать по приездам китайского владыки?

Не исключено, что мы вернемся к нашему ностальгическому соцреализму, потому что наша индивидуальная ностальгия может превратиться в ностальгию коллективно-историческую — потому что эпоха эта ушла безвозвратно.

…Я думаю, вся страна когда-нибудь вспомнит (не потому, что захотели бы жить в это кровавое время) — но это было единственное в истории России время, когда на поклон в Москву ездил владыка Китая…

Если выражаться в старомодной геополитической терминологии, это был момент наивысшего взлета Русской империи.

Вы сказали, что это был фальшивый мир, и одновременно, что система критериев скомпрометирована. Значит, правда все-таки существует? В чем она заключается для вас?

Правда — это понятие, связанное с ясными критериями. А сейчас критерии не то, что спутаны, но их множество. Мы живем во времена множественности критериев. Есть один механизм, который, как я понимаю, работает в Америке и Западной Европе.

Мода — это дыхание Левиафана.

Это мода. Механизм моды. Он заключается в том, что критерии периодически меняются. Но они имеют временные периоды стабильности. Очевидно, что существует примерно декадовый цикл во всем. Я застал уже две смены моды в Америке. Когда появился панк-рок, одновременно забыли концептуализм и пошел примитивистский экспрессионизм. Потом пришел Рейган. Появилась энергия, все стали большими оптимистами, появился экономический подъем, стали возвращаться моды 50-х годов.

В. Комар и А. Меламид Арль. Портреты мировых лидером с отрезанным правым ухом. 1978

Мы воспитывались в таких представлениях, что мода — это что-то отрицательное, поверхностное, несерьезное. Сейчас я думаю, что мода — сродни каким-то глубоким природным процессам. Мода — это дыхание Левиафана. День, ночь, весна, осень — это какие-то циклы. Двухпартийная система управления государством (гениальное изобретение) — из той же оперы. Вдох-выдох. Все может возвращаться, меняться местами, ходить по кругу. Мода наиболее успешно для современного сознания имитирует критерии, дает нам иллюзии опоры. Мода — это фантастическое, мистическое явление.

Потребитель всегда имеет дело не с реальностью, а с чем-то другим.

Главное, что она связана с одной безотносительной шкалой, я имею в виду «прошлое-будущее». Потому что она связана с историей, она связана с понятием «завтра» и с понятием «вчера». С понятиями «впереди» и «позади». Если условиться, что «впереди» — это будущее, а «позади» — это прошлое. И поскольку машина времени еще не построена, мы не можем повернуться быстро назад и сказать — вот теперь у меня будущее позади, а прошлое впереди. Мы не можем, как оборотни в сказке, этого сделать. В то время как с другими критериями это возможно. Например, было понятие «верх-низ», и этот критерий очень долго работал: Бог и Дьявол, Небо и Бездна, Добро и Зло — система была всеобъемлюща и долгие столетия заменяла собою всякие другие. Но потом появился Магеллан, которого богословы сразу восприняли очень плохо. Потому что, если Земля — шар, все, конец, уже нельзя сказать, что добро выше, — скомпрометирована сама идея абсолютной вертикали.

В. Комар и А. Меламид Арль. Портреты мировых лидером с отрезанным правым ухом. 1978

То же самое и с понятием «левое-правое». Тут все тоже меняется. Вы повернулись — и все изменилось: там, где было «левое», стало «правое» — и наоборот. Левые приходят к власти, начинают править, становятся правыми. Но понятия «впереди-позади» — это необратимые понятия. И поэтому мода, использующая этот вечный движок, — временная имитация, с которой все, в общем, живут. Временная имитация критериев.

Если так метафизически понимать моду, чем можно объяснить моду на соцреализм?

Социализм был в принципе против моды. Если вообще каким-то словом определять социализм, то можно сказать, что это была попытка выпрыгнуть из реки времени. Механизм моды в России не работал, но имитировался. Все эти истерические кампании, предпринимаемые правительством — за мелиорацию, за ускорение, и т. д., — это попытка бюрократической имитации моды. И Гитлер, и Сталин — все национальные варианты социализма боролись с модой, боролись с временем. Они чувствовали глубокую чуждость моды, ее провокационность по отношению к их претензиям на абсолют. Вражда с модой — вражда с временем, вражда с историей. Остановить, замедлить, убыстрить — поступить по собственному произволу с этим Левиафаном. Но он все равно дышит. Он дышит так, как он дышит.

Когда вы слушаете исповеди год, два, вы понимаете, что люди говорят об одном и том же.

…Еще один наш проект — журнал «Смерть». Это пустой журнал, только обложки. Вместо «Life» (life — жизнь), «Death» — смерть. Журнал состоит только из обложек, внутри он пустой. Обложки сделаны с фотографиями — жилые интерьеры, портреты чьи-нибудь, соver-girls, например. Вещи из каталога «Sears».

«Sears» — это слово, магическое для американцев. Это еще один наш проект. «Sears» — система магазинов, которая распространена по всей Америке. «Sears» — это своего рода храм для американцев и это почти религия, в которой вы найдете все, особенно если говорить о вещах: начиная от холодильника и кончая мелочами. Но там все наоборот — дерево там всегда покрашено как металл, а металл — как дерево. Потребитель всегда имеет дело не с реальностью, а с чем-то другим.

В. Комар и А. Меламид Арль. Портреты мировых лидером с отрезанным правым ухом. 1978

Вот как в случае с телевизором. Американец приходит с работы, удобно протягивает ноги, берет банку с пивом и смотрит: не реальность, а то, как реальность ему представляют. «Sears» это делает на уровне мебели. Телевизор — на уровне сказки обо всем мире. Скажем, война в Персидском заливе. Казалось, что все это — кем-то запланированная игра. Цветные, яркие кадры — как диафильм для детей. Это особое восприятие жизни, и все больше людей предпочитают иметь дело не с реальностью, а с телевизором. Предпочитают иметь дело не с деревом, а с тем, что похоже на дерево. Кстати, мы делаем такую выставку, посвященную «Sears». Этой имитационной культуре, которая не то чтобы скрывает реальность, но покрывает ее особой пленкой…

Какими же вы увидели нас в августе по телевизору из Нью-Йорка?

Когда шла революция здесь, этот путч — совершенно очевидно было, что, при множестве потрясающих импровизаций, некая умная режиссура сквозила во всем. И, конечно, все мы, наверно, немножко испорчены Бахтиным, — но мне казалось, что тут много поистине карнавальных элементов. Помните, на время карнавала отстраняется старый король, настоящий король, приходит бобовый король, на время. И вот он может быть убит в конце карнавала, а может стать и настоящим королем. Тогда этот карнавал называется революцией… Хватало и пародии: вместо броневика — танк, а мизансцены и позы — те же… Я помню обложку журнала, где в этой же ленинской позе изображен Ельцин. И, конечно, то, как он распоряжается. Эти декреты… Взять партийные здания и передать… И так далее. Росчерком пера… Что тогда помешает еще что-нибудь сделать росчерком пера.

Нет, все немножко сложнее, конечно. Мы гораздо больше похожи друг на друга. Я разговаривал со священником (недавно мы сделали для католической церкви две иконы), и он сказал мне так: все уверены, что их грехи уникальны. Но когда вы слушаете исповеди год, два, вы понимаете, что люди говорят об одном и том же.

Читайте также

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой

-

Кризис как условие