Режиссер категории Бьетт

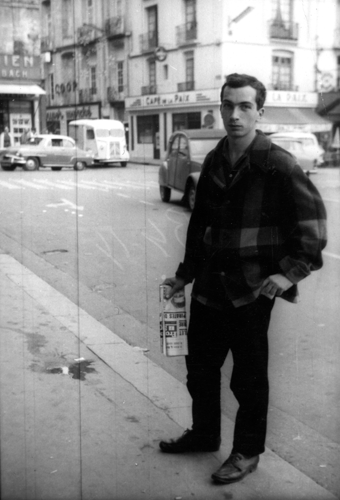

Жан-Клод Бьетт (1962)

В рамках программы «Бобур: последний мэйджор!», организованной Сержем Бозоном и Паскаль

Боде в Центре Помпиду и посвященной столетию французского кино (1910–2010), состоялась неофициальная премьера документального фильма Пьера Леона «Бьетт» о французском режиссере, актере и кинокритике

место в коллективном синефильском бессознательном. Во Франции его хорошо знают в качестве

критика — вместе с Сержем Данеем он основал киноведческий журнал Trafic, а также написал

ряд важных книг о кино. Как режиссер Бьетт снял семь полнометражных фильмов («Театр материй», «Три моста над рекой» и др.), но им еще предстоит найти своего зрителя. Дмитрий Мартов

и Лариса Смирнова побеседовали с Пьером Леоном о творческом наследии самого парадоксального автора студии Diagonale.

— Пьер, расскажите, пожалуйста, о вашей

первой встрече с Бьеттом.

— Это было в декабре 1980 года, на небольшом фестивале в Марсиньи, в центре

Франции. Там были показаны фильмы Поля

Веккиали и те, что он продюсировал для

Diagonale. Поскольку вокруг Diagonale было устроено множество празднеств, вся

или почти вся их компания приехала в эту

глубокую заснеженную провинцию: конечно же, сам Веккиали,

Жерар

далее. Все мы обедали в одном ресторане,

и беседы между ними и нами, юными синефилами, завязывались сами собой. Но

я в основном общался с Гиге — в ту пору

фильмы Гиге мне очень нравились, тогда

как фильмы Бьетта (он тогда только что

закончил съемки «Вдали от Манхэттена»)

меня немного пугали. Впоследствии мы

регулярно пересекались, но наша настоящая дружба завязалась вокруг музыки, в то

время когда я писал рецензии на пластинки для Libération, между 1985 и 1988 годами. Бьетт в те годы вел радиопередачи на

France Musique и, кстати, именно таким образом зарабатывал на жизнь.

— Вы сказали, что фильмы Бьетта вас тогда пугали. Почему?

— Они были очень загадочными. Я привык

смотреть сложные, умозрительные фильмы,

но никогда не видел фильмов, настолько

сбивающих с толку, тщательно продуманных и в то же время очень простых.

Жан-Клод Бьетт в фильме Отон, Глаза не хотят всякий раз закрываться, или Возможно, однажды Рим все-таки позволит себе выбирать (реж. Жан-Мари Штрауб и Даниель Юйе, 1970)

— Бьетт — критик и кинорежиссером, чье

творчество (как статьи, так и фильмы)

практически неизвестно за пределами

Франции. И даже во Франции степень

его известности как критика намного

уступает популярности Сержа Данея. Как вы объясняете эту ситуацию?

— Бьетт сотрудничал с Cahiers du cinéma в течение двух разных периодов. Сперва —

начиная с 1964 года (журналом тогда

руководил Ромер, а потом, после его отстранения, Риветт): мне кажется, в те годы

Бьетт писал о фильмах, которыми больше никто не хотел заниматься. В сентябре

1965 года он дезертировал из французской

армии и сбежал в Италию, где жил до конца 1969-го. Там он сошелся с Пазолини, который оказал на него огромное влияние,

а также с Бертолуччи, Лорой Бетти, Эльзой

Моранте и другими. Именно в Италии он

снял свои первые фильмы — четыре короткометражки. В те годы для него были

особенно важны два режиссера: Штрауб

и Оливейра (последнего он открыл для

себя в Локарно, и его статья в Cahiers, посвященная этому мастеру, была всего лишь

второй по счету — после статьи Базена).

Когда он вернулся во Францию, Cahiers был

в самом разгаре своего маоистского периода, и

в стороне от этих треволнений. Он возобновил работу в журнале только после того,

как там наступила некоторая «нормализация», и именно тогда совершил настоящий

прорыв в критике, схожий, как мне кажется, с тем, что сделали в те же годы Даней

и Скореки. Кроме переоткрытия некоторых

авторов (таких как Дуглас Сирк), все трое

почувствовали, что практика синефилии

У Скореки это выражалось в радикализации высказываний против «новой синефилии». У Бьетта мы, скорее, наблюдаем

полную ревизию критического арсенала:

с одной стороны, уже нельзя отрицать присутствие телевидения; с другой стороны, фильмы приходят в кинозал все более

и более изуродованные рекламой, пиаром,

общественным мнением и слухами. Бьетт

ставит все фильмы (будь то старые или новые) и все условия их просмотра (будь то

киноэкран или экран телевизора) на одну

доску, обнажая таким образом различие

между настоящим и актуальным, между

тем, что останется, и тем, что сотрется.

Но, возвращаясь к вашему вопросу, я считаю, что у Бьетта-критика существует некоторая аудитория, и его идеи о кино более

или менее известны французским читателям и критикам. Он опубликовал два сборника критических текстов (Poétique des

auteurs и Qu’est-ce qu’un cinéaste) и дневник (Cinémanuel), и познакомиться с его

идеями не так трудно — если, конечно,

ты не слишком ленив, а лень как раз и характерна для большинства французских

критиков. А вот

другое дело. Его фильмы очень редко показывают. Разумеется, он не так известен,

как Серж Даней, но не стоит забывать, что

Даней в течение многих лет руководил киноотделом Libération — одной из ведущих

французских газет; там ты по определению

более на виду, чем в редакции Trafic.

— Как бы вы определили стиль

— Загадочный, точный, парадоксальный, не

лишенный чувства юмора.

Жан-Мари Штрауб, Жан-Клод Бьетт и Даниэль Юйе

— Среди синефилов имя Бьетта чаще всего ассоциируется с его разделением

тех, кто снимает фильмы, на четыре категории: réalisateur,

auteur и cinéaste . Что вы думаете об

этой классификации?

— Бьетт попытался ввести это теоретическое разделение в статье «Что такое

синеаст?» (

большое впечатление на многих людей,

даже на Годара. Что больше всего поражает в этом тексте — это его неумолимый ригоризм, даже суровость, которая,

возможно, объясняется подозрительностью, с которой Бьетт относился к обзорным теоретическим статьям (articles du

fond). Но я никогда не разделял эти идеи

полностью, и я заявляю об этом с такой

легкостью, поскольку у меня было много возможностей обсудить их с самим

Жан-Клодом. Меня настораживало то,

что я инстинктивно чувствовал неравенство этих категорий: была «главная» категория — синеаст (тот, кто отличается

своим видением мира). Я также думаю,

что этот текст, несмотря на свою общеизвестность, является своего рода подытоживанием «авторской политики»; Бьетт

в последний раз попытался определить,

что же такое автор сегодня, прежде чем

окончательно выйти из борьбы и начать

заниматься тем, что по-настоящему интересно: фильмами.

— А какие статьи Бьетта произвели на вас

наибольшее впечатление?

— «Управление фильмами» (Le gouvernement

des fi lms) — текст, который он написал два

года спустя и который является логическим

продолжением

остался практически незамеченным, хотя

мне он кажется более интересным, более

открытым, менее абстрактным. Бьетт в нем

утверждал, что в фильме можно выделить

три фундаментальные действующие силы: формальный замысел, повествование

и драматургию, — и что одна из этих сил

всегда главенствует над двумя другими.

Таким образом, он открывал возможность для многочисленных комбинаций и рокировок внутри каждого фильма. Это как

бы вдохнуло жизнь в саму идею кино, которое, в свою очередь, становилось тем,

чем ему надлежит быть: мышлением в движении.

Пьер Леон (слева) в фильме Тулонский комплекс (реж. Жан-Клод Бьетт, 1995)

— Интересно, как у него родилась эта теория?

— Я могу рассказать, как он пришел к этой

идее, и вы увидите, что открытие Бьеттом

определенного закона (как, например,

закона диалектической связи повествования и драматургии) было связано с просмотром того или иного фильма. В письме,

написанном мне в августе 1997 года, Бьетт

рассказал, что только что открыл для себя

«И подбежали они» Миннелли, из которого он до тех пор видел только отрывки:

Фильм очень понравился. Единственное,

что меня смущает, — это Артур Кеннеди

в роли брата:

он переигрывает. Но все остальные ошеломительны.

Этот фильм позволил мне понять

занимается не режиссурой актерской

игры, а хореографией движений, жестов,

интонаций, и это гармонично удовлетворяет все безудержные запросы психологии и драматургии (в этом смысле жена

Кеннеди грандиозна, и, между прочим, персонаж секретарши тоже прекрасен). Но

мысль, на которую меня натолкнул этот

фильм, касается не только Миннелли —

существует три категории фильмов: те,

что базируются на повествовании, те,

что держатся на драматургии, и те, что

основываются на кинематографической

форме. Я приведу примеры.

Уолш ставит во главу угла повествование, тогда как Миннелли — драматургию;

действительно, у Уолша наши фантазии побуждаются рассказанной историей, даже если драматургия играет у него

несомненно важную роль (но никогда не

затмевает повествование), тогда как

у Минелли повествование почти никогда не взывает к нам, чего нельзя сказать

о драматургии. В эту категорию я бы также отнес Ренуара, атеиста Росселлини

и даже Форда, у которого важны драматические блоки (я еще не понял, в какую

категорию попадает Хоукс). Что касается фильмов кинематографической

формы, мне кажется, сюда можно легко

отнести Эйзенштейна, Годара, Оливейру,

Штраубов, у которых ни повествование,

ни драматургия не являются ведущими.

Что мне особенно нравится в этой тройной классификации — из нее не вытекает никаких иерархий. Но она интересна

еще и потому, что усложняет и в то же

время проясняет многие вещи: например,

у Турнера повествование питается смутной тайной мира.

Жан-Клод Бьетт в фильме Дядя Ваня (реж. Пьер Леон 1987)

— Раз уж вы упомянули Жака Турнера,

не могли бы вы сказать пару слов о его

значении для Бьетта?

— Мне кажется, что Бьетт достаточно поздно открыл для себя Турнера: после своего

возвращения из Италии. «Смутная тайна мира» — так он говорит о Турнере, и это определение вполне подходит для

описания его собственного кино. Бьетт

восхищался у Турнера не только пониманием мизансцены, ее экономностью

и вкусом, но еще и его отказом от статуса

автора. Турнер считал себя служащим киностудий, который всего лишь выполняет

заказы (за исключением «Звезд в моей короне» — фильма, ради возможности снять

который он отказался от зарплаты), —

Бьетту это очень импонировало. Мне

кажется, что именно Бьетту (и Скореки)

мы обязаны настоящей переосмыслением Турнера как великого режиссера,

а не просто как режиссера фильмов категории «Б».

Жан-Клод Бьетт в фильме Дядя Ваня (реж. Пьер Леон 1987)

— Вы цените Бьетта, помимо прочего, за

то, что он не пытался разрешить для

себя вопрос современности. Но вы

сами не единожды участвовали в дебатах по поводу кино и современности. Мы, в частности, имеем в виду

ваш диалог с Михаилом Ратгаузом,

опубликованной на сайте KINOTE, где

вы упоминаете две тенденции, определившие развитие авторского кино

в

между этими направлениями. Вы

постулировали, что последователи

первого пути одержали победу над

последователями второго. Не могли

бы вы развить эту мысль?

— Мне кажется, что между 1980 и 1986 годами по крайней мере во Франции, была

попытка возвратиться к тому, чем кино

было до «новой волны», то есть желание

вернуться к повествованию, персонажам,

интриге, более уловимой форме — всем

тем вещам, которые были дискредитированы (в особенности Годаром, но также

Риветтом, а со стороны повествования —

и Ромером, который обнажил своих героев до самых костей, не оставив на них ни

грамма плоти, за исключением разве что

их профессий). Эта тенденция называлась

«новое французское качество» (Nouvelle

Qualité Française) — удивительно, что об

этом почти забыли,— и была представлена режиссерами чаще левых взглядов

(таких как Тавернье или Клод Миллер),

негласным проектом которых было производство французских фильмов в духе

Сидни Поллака.

Эта тенденция, вкупе с официальной политикой, считавшей, что кино также является индустрией, конечно же оставила

за бортом все маргинальные проявления в этом искусстве. Перед лицом подобного наступления — можно сказать,

противоестественного — левых политических настроений и денег, у кинорежиссеров, отказывающихся следовать этим

путем (подобно тем, кто сегодня отказывается примыкать к доктрине «срединного

кино» (cinéma du milieu), не было другого

выхода, кроме поиска радикальных решений.

А поскольку повествовательное кино

было скомпрометировано тенденцией

Французского Качества, кинематограф

естественным образом обратился к созерцанию, блужданию, распаду — отсюда

такой успех кинодневников, autofictions

и так далее. Посмотрите, например, на

эволюцию Алена Кавалье. Вполне логично, что эти режиссеры черпали вдохновение в неистовых и безжизненных

экспериментах Антониони, радикальных

попытках ликвидации и конфронтации

Годара, в политической и формальной

строгости Штраубов.

Пазолини, а затем и Фассбиндер, были до

такой степени включены в мифологию

и историю своих стран, настолько насытили

свои фильмы обширными, далеко выходящими за рамки их личных жизней исследованиями социума и личности, что в нашем

бескровном и разобщенном обществе им

было просто невозможно подражать. Есть

и другая причина — но не

исход этого противоборства. «Новая азиатская волна» тоже почерпнула из колодца

Антониони — Годара — Трюффо. Это как

раз и называется конкуренцией.

Жан-Клод Бьетт в фильме Дядя Ваня (реж. Пьер Леон 1987)

— Как бы вы определили творчество

Бьетта по отношению к этой дихотомии?

— То, о чем я говорил, относится к современному кино, а Бьетт начинал работать

совсем в других условиях, как эстетических, так и экономических, даже если то,

что происходило с 1985 по 1995 год, коснулось и его. Мне кажется, что описываемая

мной тенденция касается в первую очередь поколения режиссеров, появившихся в начале

для себя вопрос наследования. Не стоит

забывать, что Серж Даней, вместе с Вендерсом и Годаром, провозгласил смерть

кино, и что это вызвало некоторый дискомфорт. Повествовательное кино к тому времени ассоциировалось с Тавернье, и было

естественно обратиться к рафинированному, менее нарративному кино — хотя

бы из протеста. Но у Бьет та не было необходимости решать эти вопросы. Он вырос

с Cahiers, с Ромером, а позже со Штраубами, Оливейрой, Дюрас, Веккиали. У него не

было ни ка кой причины для паники.

— Чем является ваш фильм «Бьетт»: данью уважения другу и мэтру или попыткой вернуть Бьет та на подобающее

ему место в кинематографическом

пан теоне?

— Жан-Клод был моим другом, но я не пытался в этом фильме раскрыть секреты нашей

дружбы. Я был ведом

подспудной мыслью, что всей своей сдержанной силой, своим критическим юмором и огромным режиссерским талантом,

чуждым позерства, Бьетт мог выразить на

экране это потерянное кинематографическое поколение, застрявшее между «новой

волной» и

многие постмодернистские псевдоэкстравагантности кажутся пустыми. Поэтому сегодня очень важно, чтобы фильмы Бьетта,

а также Веккиали, Аррьеты, Трейу, Давила

и других, наконец вышли из тени. Я бы добавил к этому списку видеопериод Годара,

Out 1 и цикл «Девы огня» (Les Filles du Feu,

1976) Риветта, фильмы Шаброля 1966–1976

годов,

— Ваш фильм заканчивается сценой из

пьесы Бьетта «Синяя Борода», исполняемой Паскалем Серво, Франсуазой

Лебрюн, и вами в пустом театральном зале. Почему вы решили сделать

именно эту пьесу последним аккордом фильма?

— «Синяя борода» была написана Бьеттом по

заказу INA (Institut national de l’audiovisuel)

в 1984 году. В 1982–1984 годах INА запустил

серию «камерных фильмов», но сняты были

только два — «Матиуэтт, или Внутренние

районы» (La matiouette ou

1983) Тешине и «Во всю прыть» (À toute

allure, 1982) Роберта Крамера. А «Синяя борода» вернулась… в камеру, как шутил

Бьетт: INА закрыл серию, не найдя для нее

ни одного смелого телеканала (да, кошмар уже начинался). Но Бьетт не загрустил:

что это был его лучший сценарий, и он,

наверное, сделал бы из него неважный

фильм. Однажды Кристине Лоран, которая периодически работает в лиссабонском театре

в голову поставить спектакль по сказке

Шарля Перро, и тогда она открыла бьеттовский сценарий. Жан-Клод с радостью

согласился адаптировать свой текст для

театра, тем более что переделывать пришлось по минимуму: добавить один монолог и одну сцену. Бьетт сам присутствовал

на репетициях и даже снял на видеокамеру генеральную репетицию. Ее отрывки

я включил в свой фильм. Эти две сцены,

написанные специально для Лиссабона,

я решил вставить в фильм, как только его

задумал. Монолог читает

сам великолепный Синтра, а в конце мы

с Лебрюн и Серво играем вторую неопубликованную сцену. Вот и вся предыстория. Но для меня в этом есть еще, конечно,

что Бьетт был сам в некотором роде Синей

Бородой — разумеется, в хорошем смысле. И если покопаться в биографии Шарля

Перро, там можно тоже найти много общего с Бьеттом. Пер ро жил в бурную эпоху

спора между старым и новым и при этом

придерживался строгой диалектической

середины. Думаю, что у Бьетта были похожие понятия об искусстве.

Читайте также

-

Как сберечь — нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли...

-

Обладать и мимикрировать — «Рипли» Стивена Зеллиана

-

Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»

-

Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда

-

Будто в будущее — «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина

-

Под тенью умерших в саду — «Белое пластиковое небо» Баноцки и Сабо