Осмелиться быть

СЕАНС — 3

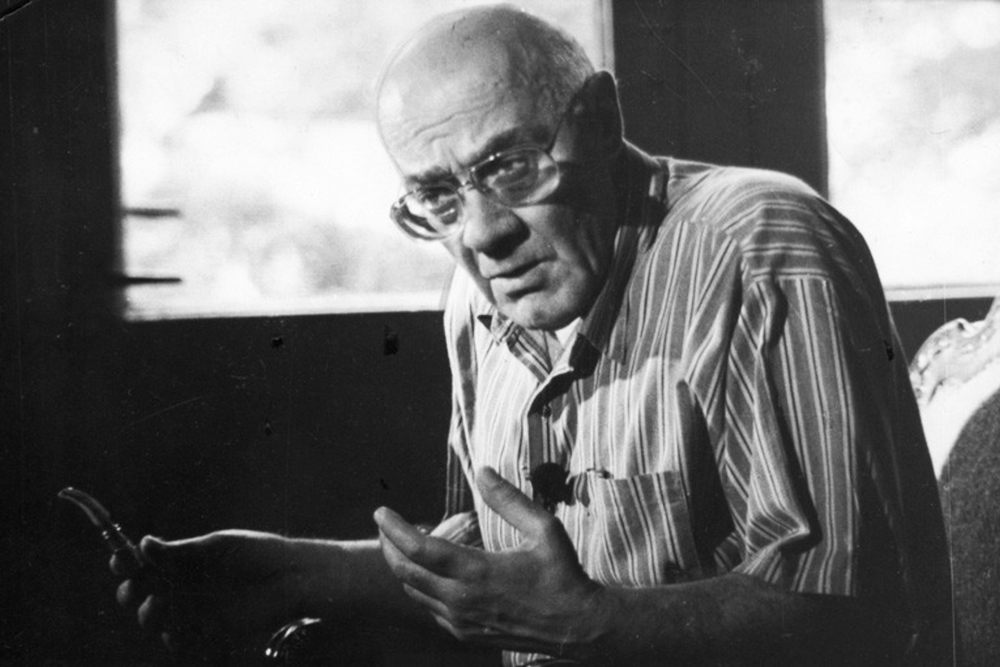

Ощущение времени и нашего места в нем неотделимо от того, что люди — другие для нас — уходят. Переставая совпадать с нами, живыми, во времени. А если ушедший воплощал собою нечто от разделенного опыта поколения, от усилий многих — такой уход заставляет задуматься о смысле современности в целом. О смене поколений, которую легко не заметить в смешении новостей… Философ Мераб Мамардашвили не принадлежит к плеяде сектантов и маргиналов, дилетантов-просветителей, носителей самозванной вести. В фантастическом социуме, где ничто ничему не соответствовало, в эпоху, когда утрата подлинности сама уже выдавала себя за подлинность. — Мамардашвили, странно сказать, соответствовал себе и твоему жизненному месту

XX век — это такая судьба, когда человек не успевает просто жить и умереть в «свое» время; ход вещей, в силу стремительности и необратимости, открывает нам нечто, прежде скрытое: социально речевую обусловленность нашего сознания и языка. Нас все время выносит за пределы «своего» бессознательно, освоенного культурно-речевого пространства. Связь между словом и авторитетной речевой средой то и дело оказывается под вопросом.

Путь Мераба Мамардашвили — это бегство к свободе.

Мамардашвили дальше всех, глубже других ушел прочь от той идеологической культуры, от того «внутренне убедительного слова», которое его сформировало и которое в определенный исторический момент перестало быть для него авторитетным и внутренне убедительным. И хотя на своей предсмертной лекции в Пушкинском музее «О трагическом чувстве жизни в венском модерне» он и усомнился в истинности понятия «постмодернизм», — сам Мамардашвили, тем не менее, — чрезвычайно яркое выражение именно нашей пост-современной современности, пост-советского постмодернизма.

Юрий Тынянов писал в 20-е годы о поколении превращаемых — о тех, кому досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их.

Наш опыт — опыт «пост-» иного рода. Опыт поколения людей, вдруг осознавших себя превращенными. Опыт тех, кому досталась тяжелая смерть потому что нужно было, родившись в одну эпоху и сказавшись в другой, — самому стать другим, родиться заново. Или — по слову Мамардашвили — «осмелиться быть». Никогда не понять, почему проблемы сознания и языка заняли такое место в работах Мамардашвили, если не принять во внимание пройденный им путь. Вольно было Пастернаку в 1958 году писать о конце эпохи, которой он внутренне никогда и не принадлежал. А Мамардашвили родился в 1930 году в известном всему миру городе Гори, и что значило тогда «осмелиться быть» для него — уже сложившегося советского марксиста?

«Люди, — скажет он в интервью в 1988 году, — освобождаются ровно настолько, насколько они сами проделали свой путь освобождения изнутри себя, ибо, всякое рабство — самопорабощение»

Именно реальный опыт есть антипод всякого утопизма, какую бы форму он ни принимал.

Борьба с «самопорабощением», которая для большинства шестидесятников была состоянием сознания (не менее политизированным, чем официальная культура, которой они противостояли), для Мамардашвили стала «работой с сознанием», движением от себя и вглубь себя, попыткой пробиться из прежнего идеологического пространства — в иное, неготовое, рискованное, но действительно историческое пространстве сознания и языка.

Почему советская культура, перестав быть «советской» сейчас, не может, не осмеливается быть другой и остается — никакой?

Когда рухнули скрепы официальной идеологии — открылось «самопорабощение»: мы говорим и мыслим так же, как ненавистная нам официальная идеология: для себя, а не для другого. «Антропологическая катастрофа» — так определил это состояние Мамардашвили.

Понятие «борьбы с сознанием» появилось в начале 70-х в знаменитых тогда лотмановских «Трудах по знаковым системам» — этой знаковой системе пост-советского метасознания. Но Мамардашвили оказался куда радикальнее структуралистов-семиотиков. У этих последних, как и у русских формалистов 20-х годов, борьба с сознанием носила чисто отрицающий характер, то есть оставалась в пределах отрицаемого, в границах «зеркального мира», который Мамардашвили описал в качестве «третьего состояния» советской ментальности. Это было только идеей самоосвобождения — реальным направлением его стало для Мамардашвили (вероятно, уже в 80-е) понятие опыта — понятие, практически выпавшее из советской философии, — ведь именно реальный опыт есть антипод всякого утопизма, какую бы форму он ни принимал. Кантианская прививка к свойственному нам способу мыслить сразу идеально и тотально, безотносительно к реальной действительности, «безотносительно-ни-к-чему».

«Осмелиться быть» — значит помыслить человеческие и религиозные ценности не вообще, а конкретно.

«Мы внутри чего-то, а, оказавшись внутри, мы что-то должны принять. Принять — означает вглядеться и ясно увидеть принимаемое, потому что принимаемое не просто факт, но эмпирическая данность», — писал Мамардашвили о реальном пространстве опыта. «Данность» — это реальное бытие, в котором я — его участник среди других реальных участников. Только поняв и приняв данность, я могу определиться в событии также и «идеально», с точки зрения заданности. Не в романтическом и символическом «мы», а в категориях «я» и «другого» — диалогически. Путь Мераба Мамардашвили — это бегство к свободе. Когда мышление поворачивается на себя мыслящего, открывая свои границы, а следовательно — возможность и необходимость быть за этими границами быть другим.

А возможно, кому-то суждено дожить до высшей свободы — свободы без бегства.

Читайте также

-

Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона

-

Online Casino Mit Visa Einzahlen

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

Перемещенные города, перевернутые смыслы

-

Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля

-

Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана