Рустам Хамдамов: Потерянный ключ

Дуб — дерево. Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Россия — наше отечество. Смерть неизбежна.

П. Смирновский. Учебник русской грамматики

В. Набоков. «Дар»

Р. Хамдамов. «Нечаянные радости»

Р. Хамдамов. «Анна Карамазофф»

Говоря о Рустаме Хамдамове, невозможно обойти стороной загадочную и трагическую судьбу, постигшую почти все его картины. Еще не так давно он был фигурой, скорее, мифической: режиссером-призраком, чьи немногие фильмы были изъяты, закрыты, уничтожены, оставив после себя только ворох тайн и устных преданий.

Первая же его студенческая работа, импровизация на тему рассказа Сарояна «В горах мое сердце» (1967), была запрещена к показу за чрезмерную свободу и стилистические изыски. Позже ее негатив таинственным образом исчез — говорят, был украден: возможно, одним из полубезумных ценителей редких кинематографических бриллиантов. Съемки «Нечаянных радостей» (1972–1974) по неутвержденному сценарию были остановлены, пленки смыты, проект отдали Никите Михалкову — и он стал стильной, но куда более традиционной и прямолинейной «Рабой любви» (1976), любимицей широкой публики. От Хамдамова остались только эскизы костюмов, да открытая им блистательная Елена Соловей, образ ее героини. Три с половиной коробки чудом спасенного материала обнаружатся двенадцать лет спустя и станут центральной частью «Анны Карамазофф». С последней история еще более драматичная, в очередной раз доказывающая, что либеральная система кинопроизводства накладывает не меньше ограничений, чем государственная цензура. О всех перипетиях, связанных с судьбой этого фильма желающие могут прочитать в исчерпывающей статье Любови Аркус в «Сеансе», а здесь стоит лишь сообщить, что не увиденный зрителями фильм до сих лежит в сейфе во Франции. Первой лентой Хамдамова, не ускользнувшей от современников в небытие, стал фильм-концерт «Вокальные параллели» (2005), сделанный через сорок лет после начала запутанного кинематографического пути. Хотя и здесь без трудностей не обошлось: из-за недостатка средств работа над этой часовой картиной затянулась на девять лет. Студию-производителя «Казахфильм» конечный результат не слишком удовлетворил, но фильм хотя бы не стал фантомом.

Кадр из фильма «Мешок без дна». Реж. Рустам Хамдамов, 2017

Эстет и визионер с узбекскими кровями и тихим вкрадчивым голосом в одном из немногочисленных интервью (до 1989 года его фамилия практически не упоминалась в прессе) говорит, что всегда был диссидентом, чужаком, вечным двоечником, плетущим свой замысловатый узор на задней парте, где-то в стороне от основного кинопроцесса. Что не мешало ему чувствовать время острее многих — и эстетические рамки, накладываемые настоящим, и бездны сокровищ, хранимые прошлым. Раньше других он понял, что впереди нет ничего и что нужно обернуться назад, чтобы найти форму и наполнение для своего кино. И контрабандой протащил моду на ретро.

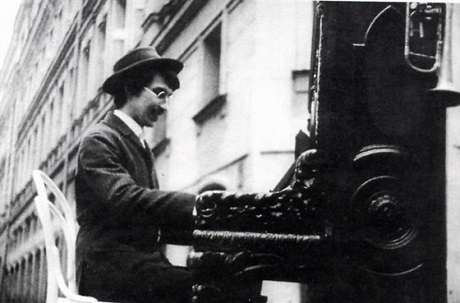

«В горах мое сердце» был тонкой и изобретательной стилизацией под немое кино и фильмы 1930-х годов — в условном пространстве южная романтика смешивалась с ароматами американского быта начала века, а лиризм Рене Клера — с буффонадой слэпстика, — во времена, когда чистый формализм и даже сам термин «стилизация» не приветствовались. Темы непризнанного гения-бессребреника, «одного из величайших неизвестных поэтов мира» и странствующего в духовном поиске музыканта, легко перекладываемые на самого Хамдамова, параллельно с гробовой серьезностью разрабатывались большими авторами советского кино и являются вполне модернистскими по своей проблематике. У Хамдамова же они решены с грациозной иронией и легкостью импровизирующего тапера, роль которого он сам и исполнил. Он отлично понимал максиму Шкловского о том, что именно форма порождает для себя содержание, а вовсе не наоборот. Экзистенциальное для него, скорее, точка отсчета для формальных экспериментов, нежели самоцель, — сердце, бьющееся внутри стремительно меняющихся декораций. Этот принцип лежит в основе всех его киноработ. Поэтому Хамдамова можно было бы назвать одним из первых советских постмодернистов. Однако сам по себе подобный ярлык едва ли способен что бы то ни было объяснить и требует развернутого комментария, которым, так или иначе, и является весь нижеследующий текст.

• • •

Андрей Кончаловский, который находился под большим влиянием короткометражки Хамдамова, когда снимал свое «Дворянское гнездо», пригласил его сделать для фильма костюмы и, чего Кончаловский хотел особенно, шляпы, один из любимых фетишей Рустама, — он создавал их своими руками. В 1972-м он привел Хамдамова на «Мосфильм», чтобы тот поставил сценарий по мотивам биографии «королевы немого экрана» Веры Холодной, написанный совместно с Горенштейном и уже проведенный по всем инстанциям. В скором времени от изначального сценария не осталось ничего, и когда дирекция «Мосфильма», просмотрев рабочий материал, вызвала Хамдамова на ковер, он ответил, что снимает «свою историю». Отказавшись предоставить даже ее синопсис, он написал свою судьбу.

Кадр из фильма «В горах мое сердце». Реж. Рустам Хамдамов, 1967

В интервью «Русской мысли»1 Хамдамов рассказал, как в 1975 году вместе с Микеланджело Антониони и Тонино Гуэррой ездил в Ташкент, Самарканд и Хиву на выбор натуры для фильма о людях, летевших на воздушном шаре и, зацепившись однажды за ковер на восточном базаре, распустивших его — петля за петлей. Написанную Тонино сказку должен был ставить Антониони (впоследствии он отказался от этой идеи). Хамдамов тогда много им рассказывал о Гурджиеве, который во время своих странствий по Востоку научился ткать восточный ковер и читать символику его узоров. «Мусульманам запрещено использовать изображения людей или животных, и орнаменты ковров придумывали суфии-ковроделы — аскеты и мистики, — говорит Рустам. — В абстрактном орнаменте, как в чертеже непонятного нам строения мира, заложена мысль о вечности»2. Сказка о ковре и сама его структура стали основой не только «Нечаянных радостей», но и всех его последующих картин.

По советским меркам история, которую снимал Хамдамов, кажется совершенным безумством. Пока идет Гражданская война, в Крыму режиссер по имени Прокудин-Горский (хочется верить, что имя пионера цветной фотографии он получил потому, что тот когда-то выступал с докладом «О фотографировании падающих звезд») коллекционирует ковры, интересуется философией Гурджиева и мечтает спасти Россию. Старик рассказывает ему легенду про главный, волшебный ковер, который может подарить царству мир и благоденствие на сто лет, если на него прольется кровь невинного человека. Купив его и заставив сестер-кинозвезд поверить в легенду, он оказывается на фронте и, разрубленный саблями, падает на ковер, но война не останавливается. Вскоре одна из сестер умирает, а другая, возвращаясь в Москву, видит ту самую торговку, у который был куплен ковер, прокравшуюся на студию и переодевшуюся в костюм Дианы-охотницы. Женщина с луком забирается на скалу и пускает стрелу в сторону солнца3. Почти через двадцать лет с похожей сцены начнется следующий фильм Хамдамова «Анна Карамазофф».

Кадр из фильма «Анна Карамазофф». Реж. Рустам Хамдамов, 1991

Сложно представить, чтобы на советские экраны вышел фильм о революционном времени, в котором Гражданская война не была бы сопряжена с морально-нравственными метаниями, а стала бы лишь знаком истории, вплетенным в мистический узор. И дело даже не в репрессивности режима, а в том, что зиждился он на некоторых универсальных идеологических ценностях, вынесенных за рамки критики и не подвергавшихся сомнению. Смысл этих ценностей мог по-разному интерпретироваться, исходя из запросов времени и конкретной политической стратегии, но само их место и бесспорное значение были константой, центром солнечной системы советского проекта и его культуры, вращавшейся вокруг такого безусловного ядра. В «Нечаянных радостях» нет этой точки отсчета, они подчинены исключительно логике образов, значение которых в их прихотливом уборе. Как говорит сам Хамдамов, в авангардном искусстве может быть только один положительный герой — и это автор.

Образы у Хамдамова никогда не правдивы, они всегда избыточны, сделанны и фантасмагоричны. Загадочная невидимая нить связывает их в поэтические цепочки, указывающие на таинственный смысл и взывающие к дешифровке. Но это не символы, в которых закодировано конкретное сообщение или столь любимое позднесоветскими авторами иносказание, с помощью которого критиковалось устройство системы, в которой они творили. Фильмы Хамдамова принадлежат другому миру — миру аллегорий.

Их мистическая природа, лишенная единого центра, выламывается из логики советской культуры, хотя соотносится с логикой западной культуры того времени — логикой расщепления и распада целого. Одним из кинематографических братьев Хамдамова можно назвать другого гениального рассказчика и сюрреалиста — чилийского режиссера Рауля Руиса, бывшего советником по культуре в правительстве Альенде и уехавшего во Францию после переворота Пиночета. Их карьеры развивались параллельно и многое их объединяет. Фантасмагории Руиса также не заражены моралью и основаны на принципе множественности интерпретаций; он тоже считал, что образ должен предшествовать повествованию4: «образ, который будет определять, обрамлять, порождать повествование». Как и у Хамдамова, действия его персонажей подчинены не единому нарративу и причинно-следственным связям, а вольному случаю и прихотливой судьбе. Как и у Хамдамова, каждый образ и кадр фильма — потенциально отдельное произведение; и каждый, освобожденный от диктата однозначности, запускает свою ассоциативную цепочку воспоминаний и переживаний, устанавливая связь с потусторонним миром. Оба следуют сновидческой линии Кокто, верившего, что с помощью кино «человеку дается право создавать мир, который наслаивается на видимый мир и делает видимым мир невидимый»5, и что «кинематограф — могущественное оружие, позволяющее заставить «спать стоя»»6.

Одно из определений кинематографа, данных Руисом, звучит так: «Кино — это все виды искусства, связанные поэзией. Поэзия — означает безумие. И также вдохновение и технику»7. В своей книге «Поэтика кино», главу из которой «Сеанс» переводил для «французского номера»8, он пишет, что главное в его фильмах — не сами путешествия, а красота прыжка из одного мира в другой.

Хамдамов, хотя и не совпадает с Руисом во всем, схож с ним в главном — в красоте прыжка в другие миры. В фильмах Рустама цельность, обеспечивающая смысл, утрачена. Каждый эпизод — отдельная вселенная, устроенная по своим законам. В «Анне Карамазофф», например, между сценами сложно провести какую-либо связь, кроме перемещающейся по ним со своим саквояжем (очень похожим на саквояж Елены из «Нечаянных радостей») Жанны Моро. Словно Алиса за кроликом, она следует за мальчиком с заячьими ушами, оказываясь в конце концов в уготованной ей кроличьей норе — кинотеатре, где проецируются материалы незавершенного предыдущего фильма Хамдамова. Каждая новая сцена не вытекает из предыдущей, но отправляет нас дальше, на следующий виток загадочной спирали сюжета. Непроницаемость образов и блеск мастерства Рустама Хамдамова являются трамплинами для этих прыжков.

• • •

Кадр из фильма «Бриллианты. Воровство». Реж. Рустам Хамдамов, 2010

Постоянным рефреном в интервью русского сюрреалиста (или, чтобы обойтись без лишних исторических коннотаций, лучше сказать «ирреалиста») повторяется мысль: все мелодии спеты. Все возможные «что», говорит он, уже исследованы; главное — «как». Он не стремится сообщить своими работами что-то новое и потому смело заимствует материал для своих фильмов отовсюду, где захочет, вырывая отдельные образы, фразы и сплетая из них свой лоскутный ковер. «Анна Карамазофф» — откровенный палимпсест, и чтобы войти в этот сад аллегорий, источники цитат уже не важны. Но и другие его картины устроены так же. Его интересует не столько изначальный смысл заимствованных фрагментов, сколько оставленный из них орнамент, которым он может опутать своего зрителя, загипнотизировать и отправить в высшие слои атмосферы. Поле культуры предстает для него величественными руинами, из которых он берет по кирпичику, чтобы построить свой причудливый палаццо. Палаццо роскошный и замысловатый — непременно барочный.

Слово «барокко» с итальянского переводится как «странный», «склонный к излишествам», а на португальском языке так обозначали популярные в XVII веке жемчужины неправильной формы, не имеющие оси вращения. Хамдамовские кинематографические жемчужины именно такие: избыточные, странные, не имеющие центра. Стилю барокко свойственно уклонение от однозначности и ясности, оно погружает нас в мир, который еще не устоялся, не достиг завершенности, сопротивляется ей и весь находится в движении и становлении. Писатели и поэты в эпоху барокко воспринимали реальный мир как иллюзию и сон — трансцендентную аллегорию другого, неведомого нам мира.

В XX веке понятие аллегории, дискредитированное в эпоху романтизма, и ее связь с руиной заново концептуализировал Вальтер Беньямин в своей книге «Происхождение немецкой барочной драмы». В его трактовке аллегория, в отличие от символа, не была простой и непротиворечивой эмблемой некоего абстрактного понятия. Основная черта аллегории — двусмысленность, многозначность. В то же время Беньямин замечает, что один из сильнейших мотивов аллегории — «постижение бренности вещей и стремление спасти их для вечности»9. Аллегория обладает ценностью как нечто, указывающее, с одной стороны, на незавершенность мира, его подвижную природу, а с другой — на ограниченность наших представлений о нем. Она способна выразить то, что недоступно нашему непосредственному понимаю, но исчезает там, где возникает ложная видимость целостности. Поэтому «образ в сфере аллегорической интуиции — фрагмент, руина»10 и поэтому «в царстве мысли аллегория то же, что в царстве вещей — руины»11.

Стремительный распад органического единства культуры и фрагментарность человеческого опыта Беньямин уже в 1920-е годы, когда писалась книга, регистрировал как атрибуты, трагически отличающие современность (modernity) от предшествующих эпох, — и поэтому он актуализирует проблематику барокко. Современная аллегория, говорит он, основывается на чувстве ненадежности и фрагментарности мира. Поэт не в состоянии повернуть вспять процесс упадка, он может лишь некоторым образом собрать обломки, эту «благороднейшую материю барочного творчества»12. Не имея твердого представления о цели, искусство барокко постоянно нагромождает фрагменты «в непрестанном ожидании чуда»13. Должно быть, пишет Беньямин, чудом такого рода барочные авторы считали произведение искусства.

Фильмы Хамдамова — результат чуткого отношения к неудержимому распаду культуры, особенно «Анна Карамазофф», в которой экран буквально ломится от нагромождения всевозможных обломков, утративших цельность и единый смысл. Изысканные советские и дореволюционные интерьеры, захламленные старой мебелью, барочными зеркалами, букетами засохших цветов и авангардной живописью, принадлежащие Золотому веку Голливуда образы женщин с высокими скулами, стрижками каре и широкополыми шляпами, их костюмы, дворцы и коридоры, сталинское метро, венские стулья, кованые решетки, довженковские яблоки, суворовцы, играющие в шахматы, — все это потерявшие свое значение руины прошлых культур, украденные драгоценности, которые Хамдамов нанизывает на нить своего неясного рассказа. И делает это с тем же трепетным наслаждением, с которым любовно выстраивают фигурки, фотографии и иные дорогие сердцу артефакты на полках и камине, желая сберечь их на память. Или как раскладывают ювелирные изделия на витрине. Подобное обхождение изымает предметы и образы из их изначальной иерархии и системы смыслов и группирует по-новому, в соответствии с требованиями вкуса и стиля. И в то же время это единственный способ сохранить их в зоне актуальности.

Кадр из фильма «Мешок без дна». Реж. Рустам Хамдамов, 2017

• • •

В «Заметках о кэмпе» в 1964 году Сьюзен Зонтаг писала, что во вкусе нет ни системы, ни доказательств, однако существует нечто вроде логики вкуса: лежащая в основе постоянная чувствительность, которая взращивает тот или иной вкус. Кэмп — чувствительность современности, соответствующая культурно насыщенной среде, и самым ярким ее проводником в наших краях стал Рустам Хамдамов. Он всегда обладал потрясающим эстетическим чутьем, позволяющим одалживать у прошлого волнующие его элементы. Содержание для него — лишь повод насладиться стилем и сложить из элементов свою загадочную картину, затемненную «хрусталиком кэмпа». «Кэмп есть вид извращения, при котором используют цветистую манерность для того, чтобы породить двойную интерпретацию»14. Это «последовательно эстетическое мировосприятие»15, «способ видеть мир как эстетическое явление»16, и этот способ, как пишет Зонтаг, выразим не в терминах красоты, но в терминах степени искусственности и стилизации. Он «воплощает победу стиля над содержанием, эстетики над моралью, иронии над трагедией»17. Это «дендизм века массовой культуры»18, века изобилия и перенасыщения. Но в то же время и века эрозии предыдущих культурных идеалов, которые небезразличны для Хамдамова, как и для многих других представителей кэмпа, — если не с моральной точки зрения, то во всяком случае с эстетической.

Наверное, лучше всего напряжение между безжалостным ходом истории и вневременным величием искусства воплотилось в фильме Рустама Хамдамова «Вокальные параллели», названным вслед за книгой известного оперного тенора и педагога Джакомо Лаури-Вольпи — этому некрологу по великому вокальному искусству, пришедшему в упадок по мере развития капиталистического общества. У Хамдамова некогда блистательные оперные певицы, принадлежавшие советской империи, на контрастном фоне заброшенных ангаров, ветхих зданий сталинского ампира и заснеженных юрт, в феерических костюмах исполняют лучшие произведения мирового музыкального искусства — Глинки, Пуччини, Россини, Чайковского. В фильме совсем нет сюжета, он состоит из отдельных арий, которые объявляет Рената Литвинова — и одновременно «учит жизни», как говорит Хамдамов. Она рассказывает о том, что бездна истории способна вместить всех, а также о том, что цивилизация наша очень хрупка — «такая же хрупкая, как жизнь».

Руинами, выражающими хрупкость нашего мира, здесь являются не только опустевшие и рассыпающиеся пространства, но и сами оперные исполнители, и даже опера вообще как вид уходящего и потерянного искусства — «искусства царей, императоров и больших коммунистов», на которое чувствительность кэмпа всегда охотно отзывалась. В эту хрупкость, как природа в руину, включена смерть, вечная спутница фильмов Хамдамова.

Кадр из фильма «Бриллианты. Воровство». Реж. Рустам Хамдамов, 2010

Руина одновременно манифестирует и сам процесс упадка, и чудесность того, «что святое здание противостояло даже самым мощным стихиям»; она несет двойную смысловую нагрузку, вызывая парадоксальную мысль одновременно о сохранении прошлого и о его утрате. Для Беньямина в руине, этой аллегорической эмблеме par exсellence, фрагментарность которой отсылает одновременно и к утраченному целому, и к тому движению истории, которое лишило его органичности, проявляется диалектическая драма между ветром прогресса, рациональность которого ставилась им под вопрос, и неостановимым процессом упадка. И чувствительность кэмпа — тот эстетический орган, который ответственен за выбор фрагментов высокой культуры, подлежащих сохранению, и их художественную организацию в соответствии с требованиями стиля в аллегорический агломерат руин, в котором аллегория могла бы заявить о себе «по ту сторону прекрасного»19.

• • •

Важнейшей чертой традиционного и индустриального обществ было господство в них ценностей, объединявших людей и задающих им великие отдаленные цели, — словом, это была эпоха «больших проектов» и описывающих их универсальных языков. Хамдамов, как и упомянутый выше Рауль Руис, принадлежат к постиндустриальному времени, в котором универсальные модернистские идеалы оказались поставлены под вопрос. «Сегодня, — писал Лиотар в конце 1970-х годов, — мы являемся свидетелями раздробления, расщепления «великих историй» и появления множества более простых, мелких, локальных «историй-рассказов»»20.

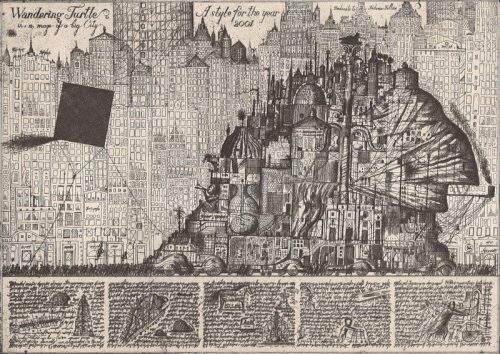

Параллель между барокко и постмодернизмом рефлексировалась достаточно много, в том числе и в искусстве, недаром Питер Гринуэй и Дерек Джармен, несомненные постмодернисты, так часто в своих фильмах использовали образы барочного искусства. Теоретик Крэг Оуэнс предложил читать постмодернистский палимпсест через беньяминовскую аллегорию21, как нагромождение руин с утраченным смыслом. Это аллегория без разгадки, ключ к прочтению которой утрачен, и нарратив тем самым обращается в скопление осколков — как в знаменитой картине «Гроза» венецианского художника Джорджоне или в постмодернистском романе Петера Корнеля «Пути к раю», устроенном как серия комментариев к отсутствующей книге. В случае с Хамдамовым, как и советскими бумажными архитекторами и некоторыми художниками-концептуалистами, таким потерянным ключом был утраченный смысл советского проекта. В финале «Анны Карамазофф» портрет молодого Ленина падает и разбивается под шум приближающегося поезда — винт свинтился — вот и рухнул кошкин дом, оставив после себя только груду обломков.

«Черепаха». Александр Бродский, Илья Уткин. Офорт, 1984. Собственность галлереи Р. Фельдмана, Нью-Йорк

На месте пустого объединяющего центра у Хамдамова о себе заявляет смерть, запускающая механизм влечения, проводящего нас по рассказу и позволяющая ему (а смерть у Хамдамова в первую очередь связана с рассказом) стать частью нашего опыта. Любое влечение направлено к смерти. В «По ту сторону удовольствия» Фрейд рассматривал жизнь человека как стремление к восстановлению изначального равновесия, как окольный путь к смерти, а все активные жизнехранительные тенденции и частные влечения, по Фрейду, имеют целью обеспечить человеку его собственный путь к ней. Кокто говорил, что смерть дает внутреннее зрение.

Хамдамов соблазняет зрителя своим рассказом, который, как в «Тысяче и одной ночи», может плестись из множества «историй-рассказов», заставляя нас инвестировать свое желание в прочтение цепочки утративших смысл фрагментов. Но условием для этого является вложенная внутрь этого рассказа смерть. В новом, незаконченном пока фильме Хамдамова, чье рабочее название в честь одной из сказок Шахерезады звучит как «Бездонный мешок», повествование, основанное на рассказе «В чаще» Рюноскэ Акутагавы, строится как череда историй, рассказываемых чтицей великому князю. Свой гонорар она берет за смерть в рассказе, одну за вечер. В этом фильме стрела, пущенная Дианой-охотницей в «Нечаянных радостях» и пролетевшая через «Анну Карамазофф» и «Вокальные параллели», попадает в сердце царевича — и в сердце хамдамовского кинематографа. Эта смерть делится на троих: между персонажем, рассказчиком и слушателем.

Беньямин в другом своем тексте, «Рассказчик», посвященном Лескову, пишет, что у колыбели искусства рассказа стоял авторитет смерти, что «cмерть одолжила рассказчику свой авторитет»22. Важно, что, как легенды и древние предания, рассказ Хамдамова не подразумевает психологического анализа: чем меньше в рассказе психологических нюансов, тем полнее он включается в наш собственный опыт. Мы оказываемся в положении актрис Елены и Натальи из «Нечаянных радостей», говорящих, что тот, кто выдумал поверье с ковром, выдумал и их судьбу. Пламя рассказа, в котором сгорает фитиль судьбы, дарит нам то тепло, которого мы никогда не получим в собственной жизни. Воспользовавшись формулировкой Беньямина, можно сказать, что то, что влечет нас к рассказу, — это надежда согреть перед смертью свою остывающую жизнь.

Смерть — гарант смысла, с помощью аллегории отправляющего нас к звездам, и в то же время это то, что отделяет нас от него. «Субъективность, срывающаяся в бездну, словно падший ангел, подхватывается аллегориями и удерживается на небе, у Бога»23. В «Нечаянных радостях» сестры-кинозвезды Наталья и Елена обсуждают, есть ли у жизни узор. «Это просто очень хитрый узор. Не видно центра оси». — «А где она?». — «Со звезд видно. Только со звезд».

Это можно считать местом Бога. А можно — той финальной точкой, где свой узор наконец обретает судьба.

Примечания

1Русская мысль. Париж, 2003. № 4476. 23 окт.Назад к тексту.

2Там же.Назад к тексту.

3 Сюжет фильма Рустама Хамдамова «Нечаянные радости». В пересказе, составленном по воспоминаниям участников съемок // Киносценарии. 1993. № 3. С. 13.Назад к тексту.

4 23 режиссера. Рауль Руис // Эфир «Радио «Свобода»». URL: http://archive.svoboda.org/programs/cicles/cinema/23/12.aspНазад к тексту.

5 *Кокто Ж.* Поэзия и фильм // Filmkunst. 1945. 22 Nov. Цит. по: *Виноградов В.* Жан Кокто. Когда птицы поют пальцами… М.: Канон+, 2015. С. 31.Назад к тексту.

6 Там же.Назад к тексту.

7 23 режиссера. Рауль Руис.Назад к тексту.

8Руис Р.* В защиту шаманского кино. Глава из книги «Поэтика кино» (1995) // Сеанс. № 49/50. Le tour de France. 20?. С. ?.Назад к тексту.

9 *Беньямин В.* Происхождение немецкой барочной драмы. М.: Аграф, 2002. С. 237.Назад к тексту.

10 Там же. C. 183. Назад к тексту.

11 Там же. C. 185. Назад к тексту.

12 Там же. C. 186. Назад к тексту.

13 Там же. Назад к тексту.

14 *Зонтаг C.* Мысль как страсть. Избранные эссе 1960–70-х годов. М.: Русское феноменологическое общество, 1997. С. 208. Назад к тексту.

15 Там же. Назад к тексту.

16 Там же. Назад к тексту.

17 Там же. Назад к тексту.

18 Там же. Назад к тексту.

19 *Беньямин В.* Происхождение немецкой барочной драмы. С. 185. Назад к тексту.

20 Цит. по: *Ильин И. П.* Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1996. С. 213. Назад к тексту.

21 *Owens C.* The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism // The Art of Art History: A Critical Anthology. N. Y.: Oxford Press, 1998. Назад к тексту.

22 *Benjamin W.* The Storyteller // The Novel: An Anthology of Criticism and Theory 1900–2000. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2006, P. 378. Назад к тексту.

23 *Беньямин В.* Происхождение немецкой барочной драмы. С. 251. Назад к тексту.