Константин Лопушанский: Работать было «всегда хуже»

Константин Лопушанский

Мне близки апокалиптические темы, я считаю, что мы понемногу туда движемся. Вернее, это перманентный процесс Страшного суда. То революция, то война, то холокост — мир почему-то так живет. Это актуальнее день ото дня: только думаешь, что уже не актуально, и вот опять.

Работать было «всегда хуже». В том же кабинете, где меня некогда учили идеологически правильно снимать фильмы, в девяностые мне стали рассказывать о коммерческом кино — те же люди, только поменяв галстук. Затем опять началась другая цензура: министр же заявил, что будет поливать не все цветы. Каждый теперь задумывается, насколько он является «сорняком».

Я приехал на Ленфильм в 1980 году, когда усилиями Ильи Авербаха набрали новое поколение. Одновременно появились Сокуров, Овчаров, Светозаров, Сорокин, ваш покорный слуга. Тогда был определенный круг общения, объединение, куда мы представляли свои работы. Хейфиц, Авербах, Герман, Аранович, Динара Асанова, Кира Муратова. Приносишь свою работу и общаешься с коллегами. Профессиональный уровень общения был очень высок, чего сейчас нет. Понятно, что это объединение было очень диссидентское, но ему было позволено существовать, и они набрали нас, у которых у всех были биографии, скажем прямо, не для Мосфильма.

Когда я поступал на Высшие режиссерские курсы, на собеседовании на Ленфильме меня кто-то из комиссии спросил: назовите вашего любимого режиссера. Я говорю: Параджанов. Возникла, помню, нехорошая пауза. Долгая. В общем, все стало понятно, и меня не пропустили. Но вот Вера Игоревна Суменова, зам. директора тогдашних Курсов почувствовала какую-то несправедливость, вырвала мои документы и показала мои работы мастерам. Первым, кто их увидел, был Эмиль Лотяну. В результате, я и учился у него в мастерской, а уже практику проходил у Тарковского. Когда тот начал снимать «Сталкера», я пришел к мастеру, и Лотяну, прекрасно понимая, что «Сталкер» мне ближе, чем его эстетика, не сказав ни слова, разрешил уехать. Это был благородный поступок. Спасибо ему.

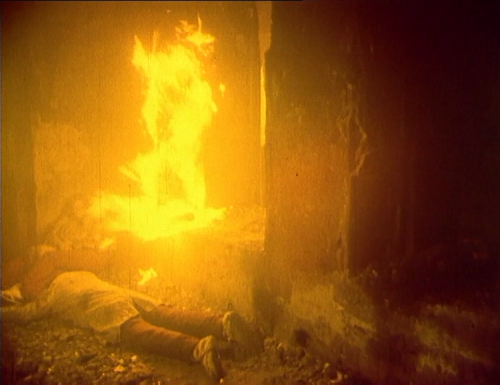

«Письма мертвого человека» — это судьба. Если бы не я создал такого рода фильм, это бы, наверно, сделал кто-то еще. Сознание людей было пронизано тогда предчувствием страшной ядерной катастрофы. А за месяц до премьеры случился Чернобыль. Моя апокалипсическая стилистика конечно же идеально совпала с темой и образами этого фильма, наверно, в этом причина его фантастического успеха — он был показан практически во всех странах мира, я уже не говорю о кинофестивалях, их было очень много. В одной только нашей стране фильм посмотрело пятнадцать миллионов человек — для авторского кино это очень необычный результат. Слава Богу, бывают такие совпадения в авторском кино — иначе пришлось бы совсем худо.

«Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986

В начале девяностых на «Ленфильм» приехал американский продюсер Менахем Голан. У нас был разговор, он предложил снять фильм по Достоевскому с американскими актерами. Объяснил систему: если он будет иметь большое влияние на производство, то я получу много денег, причем по американским меркам. А если я буду пыжиться насчет авторского кино, получу гораздо меньше. Почти ничего. Рассуждение вполне справедливое — он же продюсер. Но меня смутило его представление о Достоевском. Какие-то странные намеки на то, что его нужно «осовременить», что студент убил старушку «не просто так», «она же тоже была молодая». Я перестал понимать, говорю: «Ваше достоинство в том, что у вас много денег, а у меня — только имя. Если я сниму такого Достоевского, то стопроцентно потеряю имя— и с чем я останусь?».

Наша так называемая кинематографическая общественность взбесилась от «Посетителя музея», где снимается много настоящих сумасшедших. Это была и фантастика, и религиозная драма, очень нетрадиционная. Сейчас бы мне, может, за нее досталось почище, чем Учителю за «Матильду». Потом была «Русская симфония», не показанная в России. Это был портрет нашей революции девяностых годов, где я пытался высказаться в традициях Салтыкова-Щедрина, что мне было ранее не свойственно. Высказался. Сегодня актуальность этого фильма зашкаливает до неприличия, даже страшновато его показывать.

На съемках «Симфонии» был момент, когда не перечисляли никаких денег, а те, что перевели французские сопродюсеры — украли. Группа разбежалась, никому зарплату не платят, мне тоже, и жить было не на что. Буквально. Тогда я вспомнил предложенные американские миллионы, да. Но было уже, разумеется поздно. Никогда не забуду, как приехала «бабушка европейского кино» Фи Вайан, замечательный директор Майнгеймского кинофестиваля, на какой-то семинар в Петербург. Мы пообщались и она, уезжая, стала совать мне в карман сто евро. Из лучших чувств, почти со слезами на глазах. Они на Западе хорошо знали, что происходит у нас в стране. Я мог из себя строить, что угодно, но вероятно производил неизгладимое и неизбежное впечатление «бедного русского художника», потому что им и был.

Когда я приехал на фестиваль Telluride в США, я бестактно спросил у его организатора Тома Ладди, полагаются ли какие-то премии. Он даже обиделся: «Константин, пригласили вас, Агнешку Холланд, Дэвида Линча… вам мало? Пять фильмов со всего мира». Я сразу утих. Я понял, насколько замечателен этот фестиваль, нет глупого соревнования, кто лучше: Толстой или Достоевский. Просто один день посвящен твоему творчеству, другой день целиком другому режиссеру.

«Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001

Закончив «Конец века», я позвонил, по просьбе продюсера, редактору одного из основных наших телеканалов, который отвечал за показ, он мне полчаса рассказывал, какое я снял замечательное кино, просто рыдал. Я выслушал, как он сморкался в платочек, жду этой фразы: «…и премьера вашего фильма состоится тогда-то». Вместо этого он произнес слова, которые раньше я слышал от советских редакторов: «Ну, вы же понимаете…». То есть показать фильм, конечно же, нельзя. Ни под каким предлогом. Жалко, большого труда стоил фильм.

«Роль» — фильм очень изысканный по своему сюжетообразующему приему: человек играет другого, выстраивая образ в реальной жизни. У него нет зрителей, но он должен доиграть до конца, завершить свою игру, свою роль, достойным трагическим финалом, то есть смертью. Здесь огромный мистический аспект. Человек, вошедший в чужую душу, чужой характер, который начал его поглощать. Конечно, здесь и «трещина мира, что проходит через сердце поэта». Зловещий двойник, который оказался в нем, как двойник, который был внутри самой России: грянул гром, и обнажилась бездна чудовищной кровавой гражданской войны. Ведь вы вроде были только что совсем другие, господа. Увы…

Иногда вспоминаю любимого мной Бродского: маятник качнется вправо, качнется влево. Даст Бог, качнется и куда-то еще.

Некоторые мои коллеги считают, что должны заявлять о своей общественной, политической позиции, высказываться в публицистике. Мне это не свойственно. Я считаю, что все должно быть сделано высокопрофессионально, а я не профессиональный публицист — зачем зря сотрясать воздух. А вот в своем произведении художник должен высказываться. При этом, вот парадокс, высказывание интеллигентного человека, особенно в России, должно быть вопреки господствующим тенденциям времени, массового сознания — иначе, что он за интеллигент такой?

«Роль». Реж. Константин Лопушанский. 2013

Когда я снимал «Гадких лебедей», Борис Натанович Стругацкий разрешил мне уйти подальше от оригинала, спасибо ему за это. Это была в свое время диссидентская литература, но ее политические аспекты остались в тех 60-х, 70-х годах прошлого века. А вот философский аспект — умные дети, которые не могут жить в том обществе, которое создали взрослые, — вышел на первый план. На Западе подходили люди с книгами вроде «Дети индиго» и просили подписать — в этом есть своя правда. Им казалось, что фильм именно об этом.

Для глубокого восприятия моих фильмов, как и других режиссеров авторского кино, нужен определенный запас — интеллектуальный, культурный. И они интересны части молодежи, потому что она все впитывает, а где не поняла, потом догонит. Зрелые же люди должны иметь уже свой базис. Надеюсь, такой зритель найдется. Надеюсь, мне не придется повторять, вслед за Феллини: «мой зритель уже умер…Увы…»

Я люблю говорить, что произведение искусства, как атомная бомба. Если две части соединятся, будет взрыв. Одна часть, это то, что создал автор, а вторая — это зритель. От глубины зрителя зависит результат. Если там уровень «у ларька», никакого произведения не появится.

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

Маленький взрослый — 32 мультфильма с БФМ’2025