Виолетта Колесникова: «Мультипликатор — это рисующий актер»

В ожидании нового сезона «Высших форм» публикуем запись прямой речи мультипликатора Виолетты Павловны Колесниковой, работавшей над «Бременскими музыкантами», «Голубым щенком», «Тайной третьей планеты», «Возвращением блудного попугая» и многими другими фильмами. Запись сделана Юрием Михайлиным в 2008 году.

«Союзмультфильм» (тогда он назывался «Союздетмультфильм») был создан в 1936 году. Его организовали режиссеры и художники Николай Петрович Ходатаев, Владимир Иванович Полковников, Александра Гавриловна Снежко-Блоцкая, Михаил Михайлович Цехановский и Иван Петрович Иванов-Вано — потрясающие мастера, первые энтузиасты, которые заболели этим делом. Все они пришли из разных областей искусства: кто-то из живописи, кто-то из карикатуры. И вот собралась такая команда энтузиастов, которая положила начало советской мультипликации.

Я с детства была к мультипликации не то что равнодушна, но она как-то проходила мимо. Меня больше интересовали рукотворчество, резьба по дереву, спорт. Еще была музыка. У мамы в семье все пели — дедушка, его сестра, причем у них было замечательное созвучие. Я очень любила вечера, когда пела тетя Роза — у нее был прекрасный контральто. А мы садились, как мышки, и слушали. Это то, что ушло в прошлое — уже никто так не собирается.

У меня две сестры, я старшая, и у них был домашний учитель музыки. У меня от природы музыкальный слух. Девчонки сидели на гаммах, а я ходила сзади и говорила: «Врешь». Сестры жаловались: «Мама! Убери ее! Она мешает». А я потом садилась и сама подбирала мелодию. Педагоги спрашивали: «Почему вы не учили старшую дочь? Она бы играла». Но ко мне относились как-то не всерьез. Как и к моему рисованию. А я рисовала вообще без передышки — все бумажки были моими. Причем, художественной школы у меня было очень мало, где-то полтора года. Когда дядя — не мама, не папа — взял меня за шкирку и повел в художественную школу, там схватились за голову: «Где вы были? Почему так поздно ее привели?»

Мы все пришли в мультипликацию из разных областей

Мой отец — строитель, совершенно изумительный человек. Его профессия — это мосты и тоннели. У отца был дар хорошо объяснять, он прекрасно объяснял законы физики. А у меня от природы пространственное видение. Он говорил, а я тут же рисовала конфигурацию — где какое натяжение, приложение сил и прочее. Для меня это было настолько естественно, что когда я закончила школу, я пошла в МИИТ1. Прекрасно сдала экзамены — математику, физику, черчение. Педагоги просто рыдали: «Деточка! Ну, если б вы были мальчиком, мы бы вас взяли». А я упрямая, говорю: «Нет. Это фамильная профессия! Я буду учиться».

1 Московский институт инженеров транспорта.

Учеба. Первый набор

Сдала я экзамены, жду результаты, и вдруг мне на глаза попадается объявление, что киностудия «Союзмультфильм» объявляет набор на курсы художников-мультипликаторов. Думаю: «Пойду, попробую».

Вероятно, тут получилось, как у Пушкина: «Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой». В школе я занималась спортом, рисованием, музыкой, актерским мастерством (любительские спектакли, новогодние праздники), и все это как-то сложилось в мультипликацию. Никто не воспринял это всерьез: что за профессия такая? Но тут засуетилась моя мама — почему-то ее МИИТ тоже смутил. Она схватила мои рисунки, и повезла меня на студию. Там говорят: «Пусть немедленно идет в зоопарк и рисует зверей». Звери так звери. Надо мной не довлела никакая школа, поэтому рисунки получились эмоционально выразительными. Я наделяла их состоянием — кто грустный, кто веселый, кто задумчивый. Все это сыграло свою роль.

Из экзаменов была и обнаженная натура, хорошо хоть не живопись, а карандаш. Конкурс был восемь человек на место. Приходили такие рисовальщики! Я рыдала — поняла, что мне рядом с ними ничего не светит. По-моему, тройку по анатомии мне поставили с натяжкой. Хотя все остальное было отлично: в композиции я разгулялась, карикатура — да нет проблем.

Это был первый набор — 1957 года. Педагогами были и некоторые из первопроходцев — Иван Петрович Иванов-Вано, Александр Васильевич Иванов, который сделал «Чудесницу». А еще Хитрук и Дежкин — два столпа, мастера высшего пилотажа. Когда мы только-только пришли на курсы, мы увидели «Чудесницу» (1957), в которой Дежкин делал танец репейников — это было что-то удивительное! Я очень благодарна им за то, что они все же меня взяли. Что они во мне увидели? Я смотрела на них с изумлением, потому что прежде не встречала таких людей. Как они нас пестовали, как за нас переживали — с такой влюбленностью и трепетом! Тряслись над нами, как над цыплятами.

Спорт очень помогал мне чувствовать пластику, понимать, откуда идет движение и как его сделать.

Мы все пришли в мультипликацию из разных областей: кто-то из книжной графики, кто-то — из карикатуры, как, например, Валентин Караваев, который потом сделал «Дед Мороз и лето», «Премудрый пескарь», «Возвращение блудного попугая». Возрастно мы очень распадались. Галя Баринова2 и я были одногодками, остальные — гораздо старше. Мы были совсем зеленые, только из школы. Пришлось форсировать, учиться рисовать руки, пальцы, ноги. Потому что жест — это язык души. Помимо лица, реплик, мы говорим при помощи жестов, и если ты не умеешь нарисовать руку — все, тебе никто не поверит. Ставила зеркало, начинала рисовать, затем это вошло в память, и я уже знаю систему соотношений всех суставов.

2 Мультипликатор, художник; режиссер фильмов «Кто пасется на лугу», «Путаница», «Апельсин» и др.

Пантомиму преподавал Александр Александрович Румнев — прекрасный актер, учитель Ильи Григорьевича Рутберга, которому он затем, так сказать, передал эстафету. Там я впервые услышала, что всякое движение идет от импульса, что есть посыл. Все тело от ног и до кончиков пальцев — это система рычагов. Спорт очень помогал мне чувствовать пластику, понимать, откуда идет движение и как его сделать.

Я начала обращать внимание на то, как ходят люди, на их «построение». Все рождаются с потенциалом быть гармоничными личностями. Южные народы — Индия, Африка, Восток — сохранили эту способность пластично двигаться. Они носят тяжести на голове и так гасят волну тела движением позвоночника, что тяжести не колышутся. Это же совершенно потрясающая система! Ходят босиком, двигаются очень грамотно — как звери. Мы анализировали движения животных, просмотрели очень много киноматериала. Когда зверь несет лапу, он ее расслабляет, и она отдыхает. Поэтому волки, львы, тигры, слоны могут пробегать очень большие расстояния. И южные народы тоже ходят именно так — расслабляя ногу, которая идет вперед, а затем опять принимает вес. Если не делать такой анализ, ничего не получится.

Очень важно было узнать, как через внешнее движение выражается эмоция, состояние. Пластика человека, например то, как голова связана с телом через этот кусок шеи в семь позвонков, очень многое может сказать про героя. Человек негибкого мышления поворачивается всем телом — ему трудно. А, например, положительные эмоции и духовные переживания лежат в области выше груди: «Я открыт миру, я вам доверяю». И, наоборот, все отрицательное, агрессивное, коварное выражается в жестах в нижней половине тела. Посмотрите на Ричарда Третьего — он же горбун, страшный человек. И вся его политика выражается в его поведении. Хорошие актеры, например, Смоктуновский, прекрасно это чувствуют. Не надо никакого грима, а поведение мгновенно меняется. Это какая-то магия. Конечно, отчасти это врожденное, но мы не знаем, какая кухня предшествовала созданию этого образа.

В Европе это искусство помогало как бы психологически пережить последствия войны.

Мой первый опыт работы мультипликатором сразу очень многому меня научил. Режиссер Борис Степанцев делал фильм «Петя и Красная Шапочка» (1958), и я попала к нему на стажировку. Там была сцена: Красная Шапочка идет по лесу, собирает цветы, поет «Солнце светит, да-да-да. Неприятностей на свете не бывает никогда», и на нее выскакивает волк. Режиссер дал мне эту сцену. Господи, чего я в нее только не напихала от избытка сил и эмоций! Красная Шапочка и поворачивалась вокруг себя, и подпрыгивала — каша мала. Кроме меня над этой сценой работала опытный мультипликатор3, которая сделала всего два очень точных жеста: Красная Шапочка сорвала цветок, и, чуть держась за юбочку, пропела «никогда». И все. Борис Павлович сказал, что все замечательно, сцена может идти в прорисовку. А я пошла к себе в уголок думать, почему он принял ее сцену, а не мою: «Ага. Значит, перебор. Перестаралась». Взяла на заметку.

3 Татьяна Таранович или Рената Миренкова.

Начало работы на «Союзмультфильме»

После окончания курсов в 1959 году я начала работать на «Союзмультфильме». Параллельно был второй набор мультипликаторов, куда пришли умница Юра Норштейн, Геннадий Сокольский, Леонид Носырев. Тут мы уже иногда подменяли старых мастеров.

В это время в мультипликации начиналась новая эпоха. После войны в Европе начали образовываться малые школы мультипликации. Они не делали полнометражных фильмов, а только короткометражки в две-три минуты. Появилась югославская школа — Боривой Довникович («Крек», «Пассажир второго класса»), Златко Гргич («Музыкальный поросенок»); болгарская — Доньо Донев («Три дурака»), чехословацкая — Иржи Трнка («Кибернетическая бабушка», «Рука»); поляки. В Европе это искусство помогало как бы психологически пережить последствия войны. Но для создания большой студии и большого фильма необходимы огромные деньги, поэтому стала появляться совсем другая мультипликация — условная, декоративная, совершенно из другой оперы. Мы у себя на экране разводили такие художества! А вдруг пошло совершенно условное изображение.

Кто в цирке самый гениальный циркач? Клоун.

Одним из первых фильмов, на которых я работала, была «Скамейка» (1967) Льва Атаманова по рисункам Херлуфа Бидструпа. Бидструп сам приезжал в Москву, давал добро на эту работу. Получился очень симпатичный фильм, в котором показана жизнь скамейки в течение суток — утром просыпается бездомный с газетой (блестяще сделанная сцена!), и потом кто только эту скамейку не посещает: по ней лазают дети, рядом молодежь танцует рок-н-ролл. У меня была сцена, в которой дама легкого поведения обольщает господина, который в упор ее не видит.

Борис Дежкин

Потом меня позвал к себе работать Дежкин — дал мне сделать несколько планов для фильма «Матч-реванш» (1968). Я говорю: «Борис Петрович, можно я сделаю удар клюшкой с левой руки?» — «Почему?» — «Я — левша». Хотя рисую правой — меня, к сожалению, переучили. У левшей вообще все не как у людей. Я иногда путаю право и лево — воображение включается зеркально, и я ничего не могу с этим поделать. Дежкин сказал: «Ладно. Попробуй». И никто этого не заметил. В сценах, где надо было стрелять из лука, кидать камни, персонажи, которых я рисовала, все делали левой рукой. Надо было лишь чуть повернуть позицию, чтобы не нарушать монтажные планы и композицию сцены. Я уже этим владела и могла сделать так, чтобы режиссер даже не понял, что произошло.

Еще в «Матче-реванше» я делала «Летку-енку». Как жаль, что потом эти рисунки пропали. Ну, такая досада! Вы только представьте: стопы прекрасных, редких рисунков шли в топку! Многие сцены я бы сохранила, но мы не имели права ничего взять до тех пор, пока фильм не был принят Госкино, пока негатив не ушел в хранилище, а с позитива не напечатаны копии. Эти рисунки занимают очень много места — это же огромные стопки бумаги, целлулоида — и пока фильм доходил до конца, все выбрасывалось, или сжигалось, или терялось, и ничего найти было невозможно. Пропало очень много интереснейших сцен! Восстановить это невозможно, а был бы очень полезный учебник. Пропали такие замечательные уроки Дежкина!

Дежкин мне очень многое дал. Он меня учил: «Не смей ходить, неизвестно где витая. Посмотри, какая походка. Почему он хромает? Где, в какой момент происходит хромота?» Эта внимательность к движению — уже на всю жизнь.

Борис Петрович был гениальным рисовальщиком от Бога, обладал уникальным чувством динамики, из него просто перла эта музыкальность, он не мог остановиться. Была легенда, что его единственного из наших мультипликаторов пригласил на стажировку Уолт Дисней, но это приглашение пролежало под сукном десять лет, о нем никто не знал. Очень часто талантливый человек не может справиться со своим талантом — этому таланту нет выхода, выплеска. Дежкину было тесно в тех рамках, в которых ему приходилось работать. Почему фильмы, которые он хотел делать, не могли существовать рядом с солидными, полнометражными?

Разные миры

Каждый аниматор — это определенный склад, определенное амплуа. Режиссеры гонялись за некоторыми мультипликаторами. Конечно, тут кому что дано от Бога. Кто-то любит динамику — дай ему драки, погони. Кто-то любит лошадей. Такими мультипликаторами были Владимир Крумин, Вадим Долгих — это невероятная редкость. Настоящие ассы! Блестящие рисовальщики.

А я поставила себе задачу: ты — аниматор, и должна быть гибкой, чтобы работать в разных стилях. Я проверяла себя на action (динамику), на актерскую игру, на умение построить музыкальную сцену — вот те три столпа, на которых держится фильм. Я не зарабатывала много денег. Многие сразу развернулись, нашли свою стезю и уже из этого не выходили. А я любопытная. Мне было интересно, где же мои границы.

Даже толщина зрачка иногда бывает очень важной.

Кто в цирке самый гениальный циркач? Клоун. Он имитирует любой вид творчества — жонглера, канатоходца, джигита. Он работает на грани, играет в неумение, но на самом деле он — самый большой профессионал. Мультипликатор — тот же клоун. Помести меня в любую форму, и я в ней сыграю роль.

Тут еще важно, какая перед тобой стоит задача. На «Бременских музыкантах» (1969) Ковалевская дала мне погоню с дракой, а другому мультипликатору, который никогда не делал танцев, дала «Ах, ты бедная моя трубадурочка…» Я долго думала, какая же в этом была мысль. И поняла: режиссеру надо было показать, что король-то — не голубых кровей. И принцесса тоже. Для этого требовалась грубоватость движения. Если б эту сцену делала я, получился бы такой менуэт, Франция восемнадцатого века. Но здесь это было не нужно, надо было сделать более грубую вещь.

Но зато мне досталась серенада трубадура «Куда ты, тропинка, меня привела? Без милой принцессы мне жизнь не мила. Ах, если БЫ! …» Вот этот голосовой акцент толкнул меня на мысль: тут трубадур должен что-то сделать. И я повернула его с гитарой вокруг оси. Я столько вертелась перед зеркалом! «Ах, если БЫ! если бы старый король…» Для того чтобы сыграла яркая деталь, вспышка, обязательно нужно сделать спокойную подготовку. И Трубадур так еще попой поддал назад и пошел дальше. Эта деталь украсила сцену. После сдачи фильма Хитрук меня спрашивал: «Вета, каким материалом Вы пользовались?» Я показала на голову: «Вот этим» — «Ну, да! Черт побери! Я никогда в жизни не мог сделать музыкальную сцену».

В течение года мультипликатор три или четыре раза попадает в совершенно разные миры. Сейчас я в «Персее» (1973) у Снежко-Блоцкой делаю абсолютно анатомические греческие мифы с натурным изображением тела, и я сделаю это так, как задумал режиссер. Потом — «Заяц Коська» (1974, реж. Юрий Прытков), который танцует вальс в осеннем лесу. Потом еще что-то совершенно другое. И каждый раз нужно время, чтобы перестроить мозги на новый стиль, из которого я не имею права выпасть.

На фильме, как правило, работают пять-шесть мультипликаторов — кто-то делает динамику, другой — актерские сцены, и ни один зритель не должен почувствовать разницы. Кто-то из мультипликаторов является ведущим. Он — как штрафной батальон, прощупывает стиль, который должен родиться. Мы все должны быть подчинены заданным пропорциям персонажа, его манере двигаться. Ты можешь его как угодно мять, но он должен быть похож на себя.

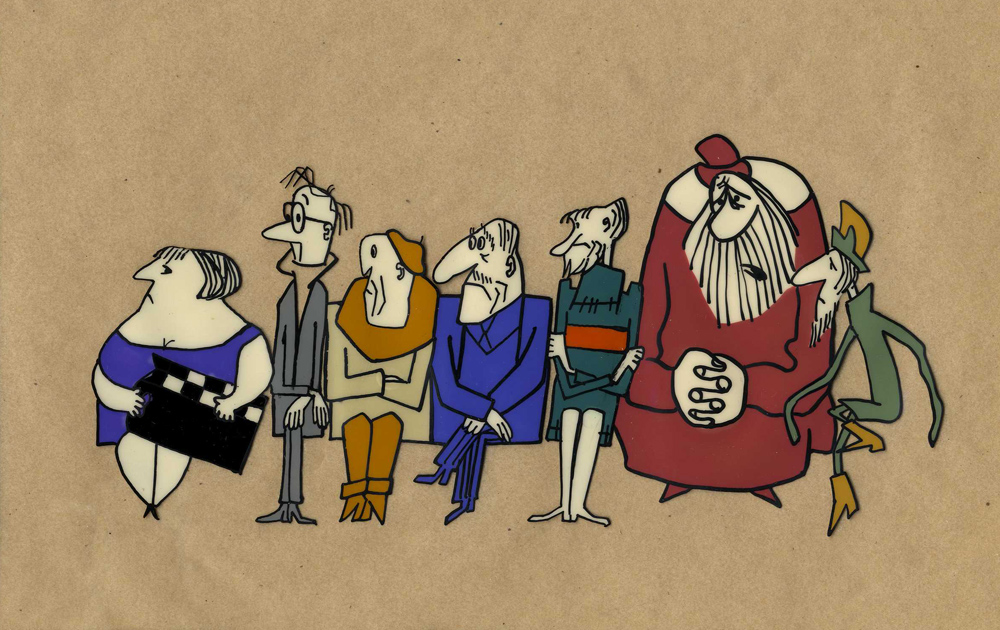

«Фильм, фильм, фильм»

Важно точно сохранить рисунок, потому что даже толщина зрачка иногда бывает очень важной. Например, когда у девочки из «Фильм, фильм, фильм» (1968) чуть-чуть сближались или разъезжались зрачки, все летело к черту — она становилась совершенно другой. Надо было сохранить пропорции этого очень условного личика.

Сцена с этой девочкой мне вообще очень дорого обошлась. Конечно, гениальный Хитрук гениально выстроил мизансцену. Одна и та же музыка звучит в сцене трижды, но каждый раз подключается какое-то дополнительное музыкальное раздражение — гобой или что-то еще. А я должна была это выразить движением. Режиссер все время показывает одно и то же, но каждый раз меняется характер. И я ввела в сцену один момент. Когда он в третий раз спрашивает: «Ну, ты поняла?», я нарисовала абсолютную статику, где он стоит на крупном плане с совершенно оловянными глазами и смотрит на нее. Хитруку очень понравилось.

Эта сцена родилась из психологического состояния — режиссер уже не в себе. Я говорю: «Федор Савельевич, а можно я его пущу по потолку?» — «Как по потолку?» — «Ну, понимаете? Когда человек доведен до истерики, мы говорим: он ходит по потолку. Так пусть и побегает». Хитрук поглядел на меня и ушел. Ну, я и побегала по потолку в сцене, когда он натыкается на бухгалтера, который в очередной раз не вовремя пришел с бумагами.

Нечаянно произошел сбой, но у медведя же в голове опилки, он вполне мог так ходить.

Я, может быть, была в более выигрышном положении — режиссеры мне доверяли. Я была очень внимательна к режиссерской разработке, и мне, как уже опытному мультипликатору, давали в какой-то степени режиссировать эпизод. Нужно было найти такую деталь, которая бы максимально выразила смысл сцены. Особенно когда идет накал страстей. «Бум!» и наткнулся на бухгалтера — последняя капля, откуда произошел взрыв.

В этой сцене я играла за всех персонажей: за рабочих, за ассистентку, за режиссера, за девочку. Было очень смешно, когда ассистентка начинала прыгать. По законам физики, когда она падала вниз, ее бюст поднимался до носа, а когда она подлетала вверх — опускался до колен. Когда я рисовала эту сцену, услышала сзади полный истерики голос: «Федор Савельевич! Что она делает?!» Оборачиваюсь — это художник Володя Зуйков. Это был его первый фильм. Хитрук говорит: «Володечка, пойдемте. Вы все увидите на экране. Вета все сделает» — «Да нет! Ну, что ж она так корежит рисунок?!» Я не могла ему объяснить, это надо было видеть на экране.

Зуйкова привел в мультипликацию Хитрук. Федор Савельевич чувствовал, что его новым фильмам нужен другой почерк, другая форма. До этого он сделал с Сергеем Алимовым «Историю одного преступления» (1962), «Топтыжку» (1964), «Каникулы Бонифация» (1965). Все это было очаровательно, но ему захотелось сделать совершенно другое кино, и для этого нужен был другой художник. Очень важно попасть в стилистику, а для этого между художником и режиссером должна установиться очень прочная связь.

Зуйков нарисовал режиссера, который был очень похож на Хитрука. Вообще там все персонажи — это те, кто нас окружал. Он нарисовал и себя, и оператора Бориса Котова — абсолютно всех. Нервного сценариста делал чудный мультипликатор Геннадий Сокольский. И сам Геночка был таким же тоненьким.

«Винни-Пух»

Потом мы делали «Винни-Пуха» (1969). Я пришла на картину на месяц позже остальных. В группе траур. Все какие-то мрачные. Кино только началось, а Мария Леонидовна Мотрук (мультипликатор — примеч.ред.) говорит: «Вета! Ну, Вы-то хоть порадуйте старика. Винни-Пух у нас не идет». Федор Савельевич предлагает: «Веточка, я Вам сейчас покажу материал…» — «Стоп! Дайте мне персонаж, и ни-че-го не показывайте, чтоб меня не сбить. Я попробую сделать на голубом глазу».

Села с Винни-Пухом: «Боже! Ну, Зуйков наворотил!» Думаю: «Почему он так нарисовал?» Зуйков непредсказуем. Он может на огромном листе начать рисовать из угла перышком какие-то завитушечки, а потом — пошло, пошло, пошло и… Мама родная! Прекрасная графическая работа! Удивительный художник. И он нарисовал такого медведя с примятым, заспанным ушком и пузичком. А шеи нет. Ножки вообще оторваны от тела. Думаю: «Елки зеленые! Это надо обыгрывать».

Я очень часто «раздеваю» персонажей. Начала рисовать конструкцию Винни-Пуха: кубик, у которого сглажены углы; на этом кубике — мордочка; под ним — тоже кубичек-пузичко. Но мне же еще надо его вертеть. Рисую и в профиль, и в фас, и с наклоном, и в три четверти. Пока просто привыкаю к персонажу. Движения еще нет, но оно уже начинается в моем воображении. И еще одна поразительная вещь: в фильме вы видите персонажа цветным, плотным, а мы рисуем только линию (причем карандаш должен плыть мгновенно!). Но во время работы я все время держу в голове цвет. Еще до начала фильма всегда говорю: «Покажите персонаж в цвете, чтобы я увидела его объем».

Мультипликаторы же очень чувствительны. А режиссеры иногда не думают, бьют наотмашь

Представьте себе классический лист бумаги — двенадцатое поле4 — на котором крупным планом нарисована квадратная башка медведя без шеи. В таком виде ее трудно воспринять, глаз не может охватить. Мультипликаторы измучились! А потом родилось гениальное решение: давайте будем делать медведя небольшого размера — десять сантиметров. Тогда ты мгновенно видишь его от макушки до пяток. Будем делать все сцены в одном размере, а снимать — на укрупнении или на удалении. Все, можно было работать.

4 Система разметки листов бумаги и целлулоида; в книге американского мультипликатора Прэстона Блэра, работавшего на студии Диснея, двенадцатое поле примерно соответствует 30,5 на 22,9 см — чуть больше формата А4

Села делать походку. Нашла ритм и чуть-чуть амортизировала животик. Все — пошел. Взяли это за основу. Мария Леонидовна сделала походку по этой схеме, но при фазовке перепутали руки, и Винни-Пух так смешно замахал лапами! Хитрук говорит: «Не трогайте! Оставьте, как есть». Нечаянно произошел сбой, но у медведя же в голове опилки, он вполне мог так ходить. Получилось очаровательно.

Еще я делала эпизод «Если б мишки были пчелами…», падение вниз, колючки.

Вторую серию я пропустила, была занята в другом фильме. В третьем фильме, где ослик Иа потерял хвост, я делала третий эпизод и финал: «Как хорошо, как хорошо, какое совпадение! Нашелся шарик и горшок…»

Федор Хитрук

Хитрука очень любили. Когда он вступил в действие как мастер режиссуры, на «Союзмультфильме» был праздник. Хитрук в запуске! Значит, будет что-то! Все летели в зал — смотреть, что он там сделал. А он ходит, бухтит: «Бу-бу-бу-бу-бу…» Я видела, как он бодался с Заходером. Они вышли из Малого зала. Заходер большой, весь в бородавках, с пеной у рта отстаивает свой текст. А Хитрук объясняет: «Да нельзя же пускать этот текст. Он тормозит действие! Это кино, а не книга» — «Нет, здесь должно быть вот так». Хитрук не уступал и, в конце концов, Заходер сдался.

С Хитруком всегда было очень приятно работать. Мультипликаторы же очень чувствительны. А режиссеры иногда не думают, бьют наотмашь: «Ну, что ты сделал!» А он ведь старался. Даже если не очень старался, все равно надо быть корректным. Хитрук обладал этим качеством. Мне очень нравилось, как деликатно, как грамотно он работал с людьми. Фантастика! В фильме «Дарю тебе звезду» (1974) у одной художницы никак не получалась сцена. Вроде, она была и не сложной, но никак не выходила. И вдруг Хитрук говорит: «Наташа, я должен перед Вами извиниться. Я еще раз пересмотрел раскадровку. Это моя ошибка. Не должно здесь быть этой сцены, она не на своем месте. Ее не так надо было решать. Я все перемонтирую». Ну, право режиссера. А он просто отдал сцену другому мультипликатору. При этом никого не оскорбил, не отнял у мультипликатора силы.

Хитрук — большая умница. Все вокруг него танцуют, начальник производства говорит: «Федор Савельевич, Вы сейчас в запуске. Пожалуйста, скажите: кого Вы хотите на картину?» — «Кого дадите, с теми и буду работать». Он понимал, что все режиссеры имеют право иметь очень хороших мультипликаторов. Все хотят получить лучших, и другим режиссерам было бы очень грустно остаться ни с чем. Очень мудрый человек. Он тогда все держал под контролем. Понимал, что, может быть, этот мультипликатор звезд с неба не хватает, но если он даст ему точнейшее задание, даже некоторые узловые картинки, мультипликатор уже не уйдет с этой стези, будет обязан их использовать. Хотя, конечно, некоторым мультипликаторам это не нравилось: «У него уже все нарисовано! Он сам делает все компоновки».

Некоторые говорят: «Мне не нравится, как работает Хитрук. У него все математически рассчитано. Ему не хватает импровизации». Да, математически рассчитано, сколько каждый план идет на экране. Но как же иначе? Федор Савельевич создает как бы иллюзию импровизации, но он никогда не теряет линию, доводит тему до конца. Нужно знать, как овладеть импровизацией. Случайное — это хорошо продуманная вещь.

Минута музыкальной сцены, то, что промелькнет на экране за шестьдесят секунд, делается месяц, а иногда и больше.

Хитрук — удивительная личность. За ним так интересно наблюдать! Позже он бросил курить, но прежде они с Эдиком5 дымили так, что вообще ничего не было видно. Федор Савельевич садился, пыхтел, начинал что-то рисовать, потом, совершенно не глядя, хватал чей-то окурок, прикуривал сигарету — он уже погрузился в свои размышления.

5 Эдуард Назаров — художник на многих фильмах Хитрука, впоследствии сам стал режиссером.

Я считаю, что мне крупно повезло общаться с таким редким человеком, как Федор Савельевич. Это личность, которая всю жизнь сама себя делала. Если он едет в Германию, он вспоминает какие-то забытые слова. Если готовится ко встрече с англичанами, достает dictionary и начинает что-то повторять. Мы же жутко ленивые! В самолете или в поезде все гудят, веселятся, и только Федор Савельевич сидит со словариком. Вот такая фантастическая самодисциплина.

«Икар и мудрецы»

Я училась у Хитрука слушать. Когда мы работали над фильмом «Икар и мудрецы» (1976), Федор Савельевич познакомил меня с композитором Шандором Каллошем, который писал для него музыку: «Вета, познакомьтесь. Вот Шандор, он плохо говорит по-русски. А это мультипликатор Вета Колесникова. Давайте пройдем в зал, и я вас оставлю». И ушел. Я ничего не поняла. Думаю: «Чего он меня привел?» А Шандор достает какую-то бандуру и говорит: «Я не знаю, чего хочет Федор Савельевич, но я Вам сейчас сыграю музыку, которую написал, а она ему не нравится». Открывает чехол, а там — потрясающая лютня шестнадцатого века. Я сижу напротив него, он играет изумительную мелодию неописуемой красоты. «Эту музыку я написал для Федора, а он говорит, что она слишком совершенна». Я говорю: «А Вы знаете, он прав» — «Я попробовал другую, вот послушайте». И начинает играть. Я говорю: «О! Вот тут есть полет». Все! Пойдет. Потом мы разговорились, я ему начала подпевать. Он спрашивает: «Откуда Вы знаете музыку шестнадцатого века?» — «Я знаю звуковую гармонию, так что могу закончить музыкальную фразу, потому что она строится по канону».

Фильм — это ритм. Ритм — квинтэссенция фильма. Не темп, а ритм, чтобы не было провалов. То, что на экране идет секунды, в мультипликации делается неделями. И время в мультипликации бежит в два раза быстрее, чем в натурном кино. Каждый человек, занимающийся мультипликацией, находится одновременно в трех разных временах. Это астрономическое время — мы с вами можем спать, говорить, есть, время все равно идет. Второе — наше собственное ощущение времени в данный момент. Например, сегодня все идет вяло, день не задался, или бывают дни, когда с утра — как зеленая улица, тысячу дел переделал. Чувство времени определяется эмоционально. И третье время — это жизнь нашего персонажа. Он-то живет в своем собственном времени.

Пока поет Высоцкий, мне нужно было играть пантомиму и кое-где включать их реакцию.

Когда делаешь музыкальные сцены — усталость дикая. Сидишь и рисуешь, не разгибаясь, по восемь-десять часов в сутки — ощущение, будто на тебе черти воду возили. Я слушаю музыку до бесконечности, делаю какой-то кусок, могу его в любой момент мысленно затормозить, замедлить звучание. Мне надо найти систему компоновок, которые бы выражали этот музыкальный акцент. Минута музыкальной сцены, то, что промелькнет на экране за шестьдесят секунд, делается месяц, а иногда и больше. И я должна быть в состоянии в любой момент включить музыкальную память и прочувствовать эту мелодию.

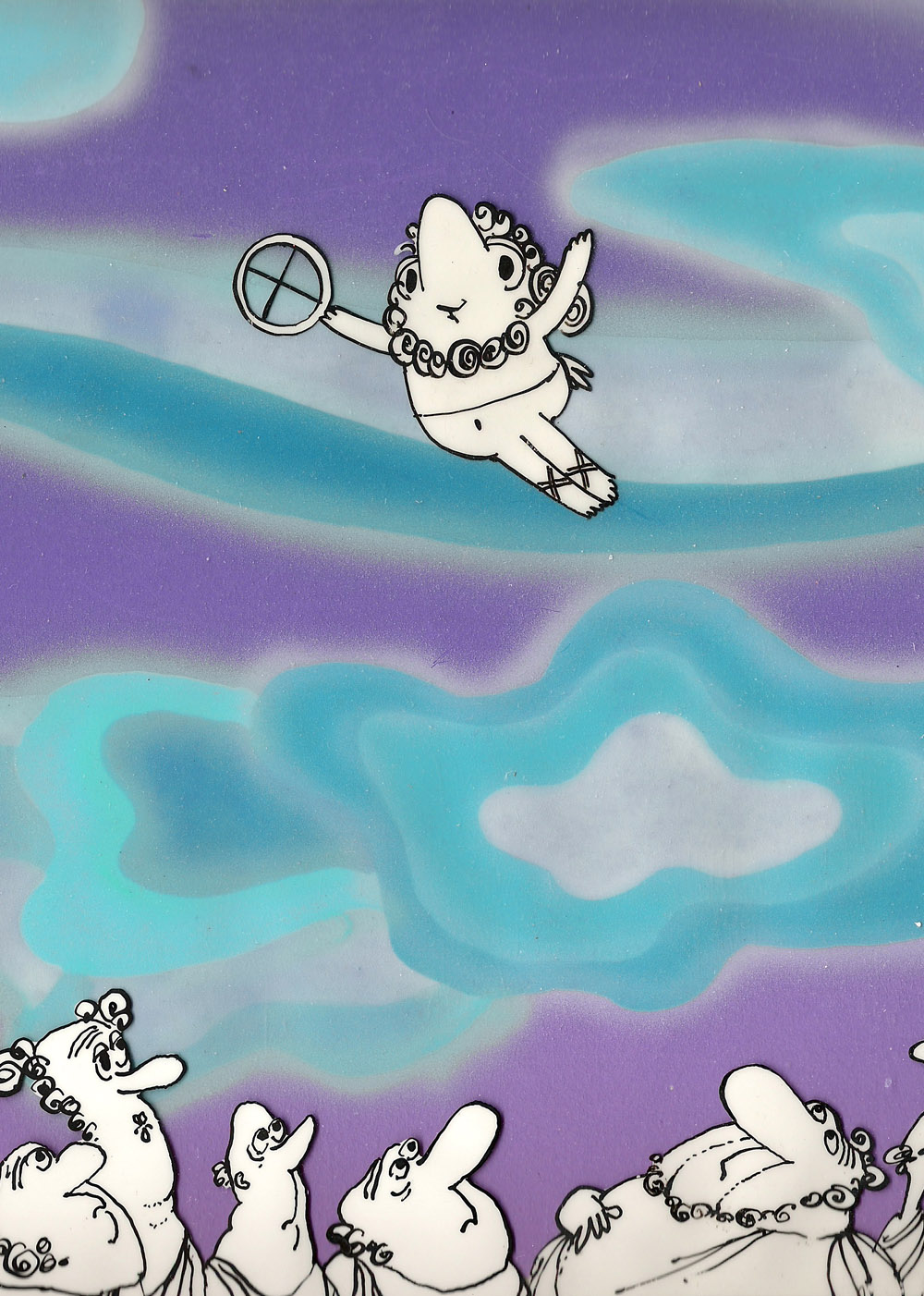

В «Икаре и мудрецах» был единственный цветной эпизод — полет Икара. Икар там все время пытается взлететь с разными конструкциями, потом остается с каким-то колесиком, и только два пера у него на попочке. Хитрук, конечно, блестяще выстроил эту нарастающую систему. Еще до начала работы Федор Савельевич пришел ко мне и говорит: «Вет, Вы во сне летаете?» Я говорю: «Бывает» — «Ну, тогда я спокоен». И ушел. Для чего? Почему? Оказывается, он хотел отдать этот эпизод мне. Потом я сказала: «Нет, Федор Савельевич. Летаю — это немножко не то. Мне кажется, эту сцену надо делать так, будто он входит в холодную воду». Вот это ощущение — все дальше и дальше: и вправо, и влево, и вверх, и вниз. Он расширяет горизонты своего полета. Федор Савельевич подумал и сказал: «Ну, давайте». Он абсолютно мне доверял в смысле творчества. Я настроена на его волну, хорошо его чувствую, мы как бы из одного племени.

Икар бежит по бугру, и звучит мелодия «Та-та-та-а-а-а!» Шандор блестяще угадал, как это нужно сделать. Весь эпизод полета я делала единым куском, на одном дыхании, потому что не хотелось прерывать музыку. Какое счастье, что в этот момент Федор Савельевич улетел в Германию и не мог видеть, что получалось. Мы с монтажницей как только не кромсали этот кусок. Потом Федор Савельевич хватался за голову: «Ну, как я буду это резать?» Ему нужно было сделать монтажные вставки, где по земле бегают эти мудрецы, орут, камни берут беднягу Икара в окружение, он скрывается за ними, и остается только одна несчастная ручонка. И потом — Бум! — он падает таким обелиском. «Так жалко резать!» Я говорю: «Федор Савельевич, Вы — хозяин, Вы — режиссер. Надо резать, значит режьте».

«Школа изящных искусств» и «Олимпионики»

И точно также у меня было на фильме Андрея Хржановского «Школа изящных искусств» (1990) по рисункам Юло Соостера, очень интересного эстонского художника. Андрей дал мне эпизод «Диалог у телевизора» на песню Высоцкого «Ой, Вань, смотри, какие клоуны!» Вся сцена была снята на одном плане. Тут как в театре — если хорошо построена мизансцена, если актеры держат зал, зритель никуда не денется. Была выбрана абсолютно фронтальная композиция: двое, очумелый мужик с оловянными глазами и тетеха рядом с ним сидят за столом и смотрят на зрителей, где как бы находится экран телевизора, в который они уставились. Он в полосатой майке, тощие ручонки, работяга, большие кисти, а остальное все недоразвитое. И она такая пухлявая. На столе — бутылка с водкой, два стакана, на газете ломаный хлеб и селедка. Пока поет Высоцкий, мне нужно было играть пантомиму и кое-где включать их реакцию. «Ты, Зин, на грубость нарываешься» — он снимает портрет, — «Какой ни есть, а он родня». Кое-где невпопад я делала артикуляцию, а Высоцкий как бы иллюстрировал голосом то, что происходило на экране, но не впрямую. Я сделала всю песню одним куском, а надо же было еще показать цирк, который они смотрят в телевизоре. Андрей был в ужасе: «Я должен резать» — «Ну, должен, так режь» — «Я не знаю, как». И очень маялся, что материал пришлось выбрасывать.

Уже бывает скучно работать, и думаешь: «Что бы еще такого ему придумать?»

Когда Хитрук делал «Олимпионики» (1982), были взяты рисунки греческих ваз, и Зуйков перевел их в бумажный рисунок. Но как сделать пролет, пробег Кореба так, чтобы сохранить эту легкость греческого рисунка? В момент бега (тут мне помогли занятия спортом) я вытягивала ногу Кореба почти в два раза и сокращала ее, когда нога касалась земли. Получился пластичный легкий бег с небольшим зависанием в воздухе. Это было сделано сознательно. Думаю: «А почему не рискнуть, посмотреть, что получится?» Хитрук сказал: «Замечательно! Давайте оставим».

«Голубой щенок»

Хитрук — прекрасный мультипликатор, он блестяще владеет жестом. Чего стоит один его мишка из фильма «Необыкновенный матч» (1955, реж. Мстислав Пащенко и Борис Дежкин). Такой лапочка! Или Оле-Лукойе из «Снежной королевы» (1957, реж. Лев Атаманов). Хитрук сыграл эту роль от начала до конца, как настоящий мастер. У меня так было только один раз, на фильме Ефима Гамбурга «Голубой щенок» (1976). Это очень тяжело. Три месяца я на одном персонаже, он мне до смерти надоел! Уже бывает скучно работать, и думаешь: «Что бы еще такого ему придумать?» А нельзя, иначе я выпаду из роли.

Фильм был очень музыкальным. Пела Алиса Фрейндлих, моего персонажа — кота — озвучивал Андрей Миронов. Ефим говорит: «Я хочу пригласить танцора из Ленкома» — «Ефимушка, а зачем?» — «Пусть он станцует танго». Хозяин — барин. Он приглашает, тот одевает костюм, звучит музыка, и на фоне голубого экрана он танцует этот танец: «Ну, как Вам?» — «Мне есть, от чего отталкиваться. Есть только один нюанс. У кота — хвост» — «Эх! Я забыл!» В этом танго есть проигрыш: «Надо жить играючи… парам-парам…» Я говорю: «Попробуйте на этот проигрыш развернуться в обратную сторону». Он делал три попытки, но не успевал. «Не расстраивайтесь, в мультипликации время течет в два раза быстрее». Я могу развернуть персонаж без фаз, фиксированными картинками, а дальше он опять уйдет в пластику. Я пару раз посмотрела пленку с этим танцем, но все равно строила его сама. Ведь танцор не играл содержание текста. Он думал о движении, о его музыкальности. А мне надо было играть содержание: «Я не знаю неудач, потому что я — ловкач. Путь-дорогу перейду, попадете вы в беду».

Киноведы и кинокритики будто сидят на берегу с удочкой, а мультипликатор плавает в реке

Персонаж, нарисованный художником Даниилом Менделевичем, был похож на домино. А что такое кот? Втяжные когти. И я использовала это. Он поет «Надо жить…» и то прячет, то выпускает когти. Все в восторге, кроме Дани: «Почему ты нарисовала не те лапы?» — «Данечка, но ведь это же кот…» — «Нет, как я нарисовал, так и должно быть». Мама родная! Ефим говорит: «Вета, уходи». Ефим с ним остался драться в Малом зале. Даня настырный, упрямый, дошел до истерики и не уступил. Ефим приходит ко мне с несчастными глазами. «Фимушка, успокойся, я уже дрессированная. Но неужели вы не можете справиться с художником? Ежу понятно, что это интересней смотреть». В итоге все равно это было убрано. Будете как-нибудь смотреть мультфильм, увидите эти пустые лапы. А я так хорошо, так красиво их собирала… Именно потому, что это кошка и потому, что это кошачья особенность.

Счастливый человек

Когда я подавала документацию на звание «Заслуженный художник России», выяснилось, что чуть ли не каждый третий фильм, над которым я работала, премирован. Я даже не предполагала. Каким-то странным образом совпадали режиссер, сценарий и фильм. Это и фильмы Хитрука, и фильмы Льва Атаманова «Я вспоминаю» (1975), «Котенок по имени Гав» (1979). Когда еще Атаманов был в силе, я однажды спросила: «Лев Константинович, как было бы хорошо сделать большой фильм!» У него померкло лицо: «Веточка, а с кем делать?» В это время студия еще была на высоте, но он прекрасно понимал, что таких мастеров, как Вадим Долгих, Буся Бутаков очень мало, и их сил не хватит для полного метра. Это были асы! Прекрасные рисовальщики! Высший пилотаж.

Однажды я стала свидетелем такой картины. Сижу с монтажницей, слушаю реплики для своего эпизода, вдруг слышу в соседней комнате какой-то шум. Иду туда, а там повсюду коробки, коробки, коробки, монтажница перематывает пленку. И стоит Володя Попов, режиссер фильма «Бобик в гостях у Барбоса» (1977), совершенно растерянный, а перед ним — стопка из шести или семи коробок с пленкой. Дверь открыта, жара. Я подхожу: «Володь, что случилось?» — «Ветка! Ты представляешь? Вот здесь — пятнадцать лет моей жизни!» Я вдруг поняла, что ведь режиссер живет от фильма до фильма. Производство идет, допустим, девять месяцев (как ребенка родить), но этому предшествует никем не зафиксированный период подготовки. И никто не знает, сколько он ломал голову, выбирая тот или иной сюжет, как он к нему шел, как искал, за что зацепиться (ведь должен быть какой-то крючок, на котором сможет выстроиться вся концепция). Никто не считает этого времени. Пятнадцать лет жизни уместилось в шести или семи коробках. Поразительно, когда вдруг смотришь другими глазами. Думаешь: «Черт побери». Спрашиваю: «Куда это ты собрался?» — «Да на фестиваль».

В мультипликации это состояние погружения, когда ты теряешь ощущение себя, очень важно.

Но я должна честно сказать, что я очень счастливый человек. Любить то, что ты делаешь — это большое счастье и редкость. Однажды на конференции в Минске Федор Савельевич вытащил меня на сцену: «О мультипликации будете говорить Вы». Я говорю: «Федор Савельевич, как я смогу? Там сидят такие критики, такие зубры…» — «Веточка, теперь Вы и расскажете, что думаете о нашем искусстве». Думаю: «Боже мой! С чего же начать?» Я хотела рассказать о мультипликации так, как ее видит мультипликатор. Киноведы и кинокритики будто сидят на берегу с удочкой, а мультипликатор плавает в реке, поэтому воспринимает дело совсем иначе. Нужно было дать определение, кто такой мультипликатор. Я говорю: «Это рисующий актер. Именно актер, но который выражает свои эмоции не телом, а через рисунок».

В «Сказке сказок» (1979) есть две сцены, которые меня совершенно поражают. Одна из них — семья на берегу моря: отец возвращается с рыбалки, девчонка прыгает через скакалку с Бычком, мама чистит рыбу, качает коляску. Когда я это вижу, у меня каждый раз просто щемит сердце. В войну мой отец строил мосты и тоннели, это была его миссия, и мы четыре года прожили на Кавказе. Я была совсем ребенок, и мое ощущение мира тогда абсолютно совпадает с тем, какое в этой сцене. Я не понимаю, как Юра это угадал. Ведь это же южная природа, не северная, и совершенно точно из того времени. И вторая сцена — когда на столе лежит светящийся лист бумаги, поэт отложил его, рядом положил перо, а Волчок украл рукопись. Он бежит с этим листом, свернутым трубочкой, несется по лесу, и вдруг раздается детский плач. Это уже не лист бумаги, а это жизнь, рождение нового произведения.

Однажды мы с Норштейном шли с Высших режиссерских курсов по Красной Пресне. В жуткий проливной дождь мы с ним стояли под зонтиком, и я спросила: «Юр, ну ты мне скажи, как ты сделал эти сцены?» Он ответил: «Ветка, не знаю. Я не мог остановиться. Вот оно меня ведет. Думаю, ну и пусть ведет. Как идет съемка, так пусть и будет». Это состояние полного погружения в творчество. Открывается какая-то добрая сила, и она водит твоими руками. В мультипликации это состояние погружения, когда ты теряешь ощущение себя, очень важно. Это бывало и у меня, когда я работала у Хитрука или с Дежкиным. Причем, вы посмотрите, какие разные режиссеры. А мультипликатор — как хамелеон, он должен оживить эту заданную форму, которая нарисована только линией. Все время помнить, что она наполнена массой, что у нее есть душа, сердце, и что оно живет.

Как этому можно научить? Это можно только разбудить, если в человеке это есть, если он способен это поймать.

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой