Предисловие к книге «Герман» — «Так и портится зренье: чем дальше ты проник…»

Публикуем написанное Любовью Аркус предисловие к сборнику «Герман» (он уже в продаже). О самом личном, долгих и быстро пролетевших годах дружбы, работе, неотделимой от жизни. И о кино.

Герман купить

Дорога наша, например между Солнечным и Репино, он за рулем, солнце слепит лобовое стекло, яростное солнце золотой осени, освещающее желтизну и багрянец с маленькими островками зелени по бокам дороги. Рассказ любимого Юрия Валентиновича Трифонова. Прозрачное солнце осени, да. (Герман любил Трифонова, знал его страницами наизусть, ему-то что с того, что Трифонов в то время был никому не нужен. Ему был нужен. Ему всегда было нужно то, что кроме него не нужно было никому.) Прозрачное солнце осени, да. Прозрачное и яростное одновременно. Я еще тогда подумала: осень, каких не бывает, и Трифонова вспомнила тогда же; он, Алексей Юрьевич, обрадовался. И он говорил тогда: «Смотри, Любка, как раскрасились деревья, это они напоследок, это они от отчаяния, что скоро все кончится, от того же рода отчаяния, какое у меня сейчас… От того, что всё, всё напоследок, даже если не напоследок, то почти… И будет ли у нас со Светкой и тобой еще такая осень? Будет? У тебя-то будет, ты молодая еще».

Мне сейчас столько же лет, сколько ему тогда; я еду на дачу, остановила машину в том месте, где была дорога к заливу. Сейчас ее нет, она закрыта «парк-отелем», громадой из стекла и бетона, а тогда мы подкатили на его зеленом «лендровере» прямо к берегу. Он вообще-то давно уже не курил, но тут зачем-то прикупил какие-то манерные сигариллы с костяными мундштучками, невесть откуда взявшиеся в репинском магазине… «Давайте смотреть на море, курить, и будем как три счастливых поросенка». Собаки лаяли, залив и небо сливались во всех оттенках пепла — серого, синего, черного, розового, красного…

И было так уютно возвращаться в Дом, ставить чайник и резать бутерброды, готовясь к вечернему просмотру.

Зима 2020 года

Я пишу этот текст и думаю о будущем, вернее так: о будущих зрителях Германа, которые будут несравненно зорче моих современников. Сегодня в мире есть десяток (ну хорошо, сотня) тех, для кого он не «один из режиссеров», и даже не «один из выдающихся режиссеров», а гений, титан (как в литературе — Сервантес, Шекспир или Толстой). Значение Германа, я знаю, будет расти во времени как на дрожжах; интуитивно отвожу на этот рост лет двадцать, когда людям из будущего будет важна каждая деталь, каждая подробность его жизни. И каждая подробность чужой памяти о нем.

О Свете надо бы писать особо и обстоятельно. В историю кино эта маленькая женщина войдет со своей неизменной плетеной корзиной.

Моя о нем память — то осколочная, прерывистая, болючая, режуще-колющая. То темная, глубокая, бездонная, как мгла, наполненная паром, туманом, в котором я с трудом различаю детали и частности; здесь они, эти детали и частности, не ранят меня, потому что я ничего не чувствую, кроме пугающего почти физического присутствия А. Ю. (я же знаю, что нет, его нет, его нет больше)… Это не он, это, конечно, сны о нем. Глаза необязательно должны быть закрыты, и ночь тоже необязательна… «накрыть» может в любую минуту и властно утащить — куда? Это в «Сказке сказок» лучше всего ощущается — куда? Придет серенький волчок и ухватит за бочок… И ведь после этого влажного пара, тумана, мглы, еле различимых силуэтов, страха, тоски-грызуна вдруг может возникнуть счастье. Счастье.

Начало 1990-х

Дом творчества кинематографистов в Репино, где кроме нас никого нет. Дом, где бродят тени «в широких шляпах, в длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений» (любимые строчки Германа). В этом Доме, каждый квадратный сантиметр которого можно увешивать мемориальными досками, остались только мы — он предназначен под снос и под подлейшую продажу, которая кем-то когда-то была придумана, но ни у кого из действующих в этой истории злодеев не хватило (и по сей день) ума обтяпать сделку.

Мы живем здесь давно, в этом Доме.

Я еще застала Дом нарядным, элегантным и многолюдным. А с началом 1990-х (если быть точной, года с 1993-го) мы там оставались почти одни. Утром уезжали на работу, вечерами возвращались. Они всегда, я несколько раз в неделю. Они — это Он, Гудвин великий и ужасный, и его жена, Светочка (она была всегда «Светочка» или «Светка», а если «Света» или «Светлана» — то знай, впереди буря). Сиамский близнец Гения, Великий Укротитель врагов, реальных и вымышленных, Великий вербовщик друзей, временных и вечных, повелитель быта, воспитатель их сына и ментор моей дочери, а также наших домашних питомцев. О Свете надо бы писать особо и обстоятельно. В историю кино эта маленькая женщина войдет со своей неизменной плетеной корзиной. Корзина была объемистой, она служила хозяйке одновременно деловым портфелем, походной аптечкой, хозяйственной сумкой, а также вместилищем тысячи мелочей, которые в процессе рабочего дня могут понадобиться ее мужу и соавтору. Соавтор, собеседник, толмач, оруженосец, телохранитель.

Стойкий маленький солдатик, представлявший регулярный состав армии Германа в единственном числе.

Мы живем тут одной семьей, на все про все у нас один нормальный холодильник (в их номере), одна электрическая плитка (в моем номере), один компьютер и «видик» (в моем номере) — ни Света, ни Герман ничего в них не понимают, но они часто нужны им для работы. В это время они готовятся к съемкам «Хрусталева», и он бесконечно нервничает из-за своей Мастерской первого фильма. У него то складываются, то не складываются (чаще нет) отношения со своими подопечными дебютантами.

Например мой муж, Олег Ковалов, светлый безумец города Петербурга, делал в его Мастерской свой режиссерский дебют «Сады скорпиона». Что-то не заладилось, и производство фильма решили остановить. В эти годы я уже любила другого человека, но мы с Олегом продолжали жить вместе; он был моим другом, учителем, старшим братом, отцом моей дочери и — главное — (по сей день остается) непререкаемым авторитетом, выдающимся кинематографистом, человеком тотальной художественной бескомпромиссности. Я ехала в Репино, тогда еще на электричке, переполненная гневом и решимостью сказать этому новоявленному цензору все, что я о нем думаю. Цензор шел в столовую тогда еще вполне бодрым шагом и, завидев меня, радостно прошипел: «Ну что, будешь заступаться за своего?» У меня был приготовлен монолог, сотню раз отрепетированный в электричке, — про то, что некоторые очень быстро забыли, как им закрывали картины, и эти некоторые как-то слишком быстро превратились в чиновников, и помнят ли эти некоторые, каково тебе, когда фильм закрывают и не дают завершить. Вместо этого я в слезах прокричала ему зачем-то: «Олег — чистый человек. А вы… а вы… как вы могли?!» — и, развернувшись на каблуках, убежала в свой номер.

Он вообще был не очень про любовь к людям (за исключением Светки, Мальчика и родителей) и не про доверие к людям. Со мной случилось иначе.

«Правда хорошо, а счастье лучше» — Алексей Герман, разговор из 1991 года

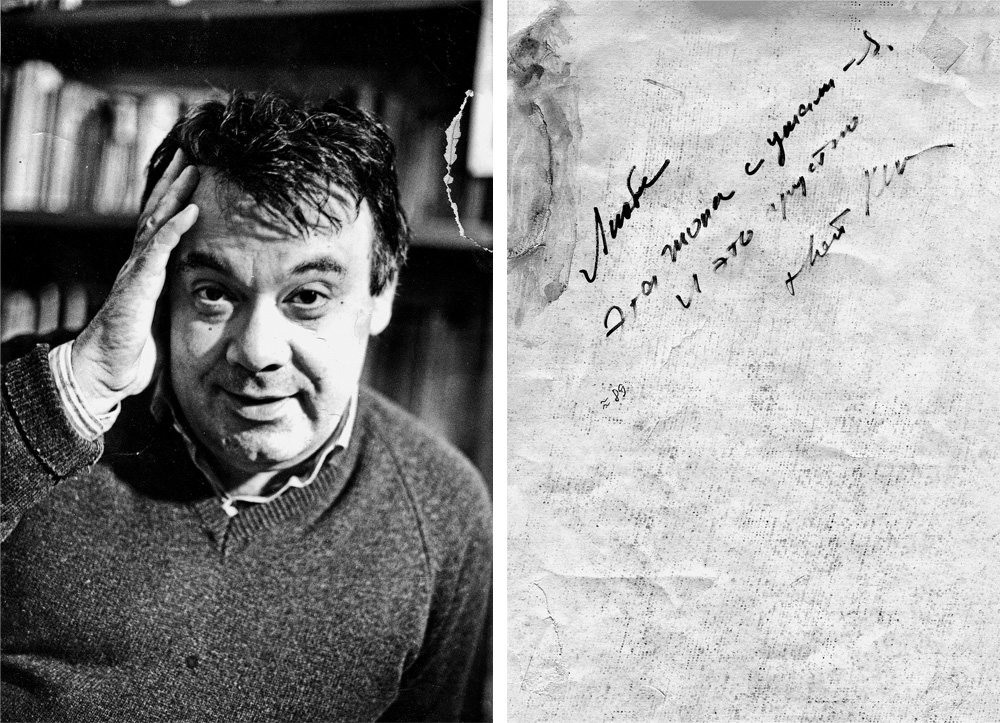

Утром администратор встречает меня перед завтраком: «Тут Герман просил вам передать записку». Беру обрывок (буквально обрывок) бумаги, на нем написано: «Талон на помыв режиссера С.М. Эйзенштейна, орденоносца». На следующий день производство фильма расконсервировали. Через сколько-то лет, не помню сколько именно, я спросила, почему он принял такое решение, а он ответил: «Ты так орала, что «он — чистый человек», и это было так необычно, слова эти настолько вышли из обихода, что я вдруг понял, ты права, а я нет». Но про Мастерскую мы еще долго разговаривали.

— Вот что ты улыбаешься?

— Представила себе, как молодой Леша Герман, который хочет снимать свой первый фильм, приходит на студию. Как он поднимается на четвертый этаж главного корпуса киностудии «Ленфильм». Поворачивает направо, попадает в Мастерскую, и встречается там… с нынешним Германом.

— (Пауза.) С кем?

— С нынешним Германом, который хочет его остановить и разобраться.

— (После второй и долгой паузы, громко, в другую комнату.) Светка, я ей рассказываю про N. Про то, как он внедрился с нашей помощью на студию, наплевал на нас и пошел себе дальше. А она говорит, что вот ты молодой приходишь на студию, и там сидишь ты сам в качестве… а там сидит Герман и мешает…

Слушай, ну вот кто меня учил? Да никто. Я обиделся на Товстоногова, ушел из театра. И пошел на студию вторым режиссером. Меня Венгеров позвал. И что, он меня учил? Ничего подобного.

Когда речь идет о молодых, в которых я вдруг ничего не понимаю… Это каждый раз: а вдруг — это я не понимаю, ничего уже не понимаю; вдруг из этого что-то получится… Что там некрореалисты! Вот с Сокуровым у меня в этом смысле происходят таинственные вещи. Он как бы открывает какой-то новый язык, но я думаю, что… как-то не так у него все происходит, как-то странно, неправильно. А что он огромный, настоящий художник — я же понимаю, я не идиот.

Я сам себе напоминаю в данном случае Меттера в истории с рыбиной. Я тебе рассказывал. Не рассказывал? Меттер — наш дачный сосед по Сосново. Рыболов страстный, ревнивый, завистливый. А в речке нашей, по его утверждению, никакой рыбы давно нет. И вдруг один мальчик поймал огромную рыбину. Меттер прибежал: «Ну как, как ты ее поймал?» Выслушал, потом говорит: «Ты ее неправильно поймал».

Вот ты говоришь, почему я их не учу.

— Я этого не говорила.

— Это тоже мысль не моя: не так трудно научить человека «как», а трудно научить «что». Этому не научишь, либо есть, либо — нет. Сказать им нечего, — и это ужасно, именно это. Я вместе с ними это переживаю, я это чувствую вместе с ними. Они от меня это скрыть пытаются, да и от себя, наверное, тоже. Но, шалишь, не скроешь. Я просто тоже жду. Жду чуда.

Понимаешь, усталость. Дело не в том, что лично я устал, это общая усталость, она в воздухе. И все кажется, что над тобой по-прежнему какие-то силы — партийные, я не знаю, чекистские, еще какие-то… Как будто за ниточки тебя дергают. Вот и свобода эта — казалось, что свобода, а выяснилось — очередной госзаказ… И то, что происходит — к искусству не имеет отношения. Что-то не получается. Знаешь, как будто крылья от Ил-18, а фюзеляж от Ту-154. Вроде бы все части летательного аппарата правильные, а самолет не взлетает. Меня все по отдельности устраивают. Я не против того, я не против сего, я хочу… я счастья хочу. А счастье для меня в людях, которых я не боюсь, которые меня любят или делают вид, что любят, но я иначе не могу. Счастье в том, чтобы сидеть по ночам, разговаривать про искусство, что хорошо, что плохо сделано, понимаешь? Ночи не спать… А все вокруг — только про деньги.

Я много слышала о том, что он был тираном и деспотом на площадке. Но на площадке я бывала очень редко, а дома с семьей он был любящим человеком. Cо Светой он был нераздéлен, они оба были как будто одним живым организмом. Своего сына он называл «Мальчик». Не Лешка, не Алеша, не Алексей — а «Мальчик». Когда А.Ю. пытался мне объяснить, насколько невыносимыми для него были попытки «развода со Светкой» (а в середине и в конце 1980-х, когда пришли успех и признание, они, растерянные, много ссорились), — «Мальчик» выступал здесь главным персонажем. Его игрушки, его книжки, его вещи. Маленький «Мальчик» был для него неиссякаемым источником тревог, страхов, восхищения. Его, к примеру, курсовую, еще в Театральном институте, он рассказывал мне едва ли не наизусть. Могу только вообразить (хотя отчасти и по рассказам знаю), что творилось, когда болел его ребенок. По мере того как «Мальчик» взрослел, отец становился все более требовательным и страшно обидчивым. Он ждал от него того же отношения, какое у него было к отцу. Причем мерил не реальной меркой (как это было в его собственном детстве и юности), а меркой поздней, всепоглощающей любви, какая возникла уже после ухода Юрия Павловича. Если «Мальчик», с его точки зрения, «не соответствовал» этому градусу, Герман обижался, замыкался, делал вид, что не ждет ни звонков, ни приездов. «Он думает, что вырос, — кричал мне Герман запальчиво, грозя кулаком в окно, когда я пыталась его увещевать, — что я ему больше не нужен! И, как говорится, пожалуйста, на здоровье!» Светочка лавировала между отцом и сыном, не давая пожару разгореться. Они, отец и сын, для нее были неразделимы. «Мальчик» приезжал, и он быстро утихомиривался.

Что касается меня, тут вопрос загадочный. Ничего во мне такого в мои 25 лет, когда мы познакомились, не было, чтобы ему меня полюбить. Он вообще был не очень про любовь к людям (за исключением Светки, Мальчика и родителей) и не про доверие к людям. Со мной случилось иначе.

Середина 1980-х

Когда, после долгих мытарств, безденежья и прочего меня взяли на «Ленфильм», первым человеком, который полюбил меня (как и мой будущий герой Антон Харитонов, я умела чувствовать эту материю, тем более, она была вполне себе редкостью в моей тогдашней жизни), был Герман.

Если строго соответствовать правде жизни, то он полюбил не меня, а мой хохот. Он приходил в Третье творческое объединение, куда меня определили на работу, и неустанно требовал: «Ну похохочи» (знать бы, что эта просьба будет сопровождать меня долгие годы). Я говорила: «Ну Алексей Юрьевич, я же не клоун, чтобы хохотать по заказу». Тогда он показывал мне палец, и я немедленно, против желания своего, исполняла его просьбу. «Да как же, Любка, — говорил он, — ты чистый клоун и есть: тебе покажешь палец, ты хохочешь. Ткни тебя пальцем — рыдаешь. Ну просто прелесть что такое!»

У меня не было папы в сознательном возрасте, и никто больше не был так похож на тревожного еврейского папу в моей жизни, как он.

Я совершенно не находила в этом никакой «прелести». Мне хотелось, чтобы ему нравились мои творческие способности, а не хохот, которого я стеснялась. Кроме того, каким-то неведомым науке образом Герман узнал, что у меня роман (и очень быстро вычислил — с кем), и, будучи случайным свидетелем нескольких телефонных разговоров с героем романа, придумал очередной свой концертный номер: ««Это ты?» — спрашивает Любка по межгороду. Час паузы, за который платит студия. «Это я». И дальше еще два часа пауз, после которых студия разорена». «Алексей Юрьевич, — кричала я, — это неправда!» — «Ты, Любка, — поучал меня Герман, — любишь его за то, что он никакой. Потому ты можешь раскрасить его любыми цветами и наделить любыми чертами. В любви тебе важно творчество, а не реальность. Тебе совершенно неинтересно любить яркого и определенного человека. А потом, Любка, будут прозрения, разочарования, одиночество, старость, смерть…» Тут он особым образом «лупил» глаза и взмахивал толстым пальцем, указывая направление столь незавидной перспективы. «Ладно, не плачь, — утешал он, — я же говорю: чисто клоун».

Потом, когда я села за руль, он поощрял меня, в отличие от других друзей, боявшихся, что моя рассеянность попросту опасна для вождения. Впрочем, его толерантность имела границы: через пару месяцев моей активной езды случилась буря, я спокойно преодолевала расстояние между Сестрорецком и нижним шоссе, как раздался звонок: «Прижмись к обочине. Замри. Я сейчас за тобой приеду». У меня не было папы в сознательном возрасте, и никто больше не был так похож на тревожного еврейского папу в моей жизни, как он. Мое «творчество» его нисколько не волновало (хотя журнал нравился), его волновала моя щитовидка, неаккуратная езда по шоссе, чтобы я не оставалась без денег, здоровье моей дочки Нюши, которая выросла на его глазах. Однажды она заболела в Репино, как-то нехорошо заболела, с высочайшей температурой, которую не удавалось сбить. Он вызвал скорую, которая долго не ехала, полночи бегал по коридору полуодетый, свирепый и звонил в «прессу» (у него до конца оставалась какая-то маниакальная уверенность в силе «прессы», и он имел привычку по любому поводу ставить на уши журналистов). А также поднимал с постели известных ему врачей и к утру устроил у Нюшиной постели настоящий консилиум.

Впрочем, иные мои тревоги по поводу ребенка Герман не разделял. Однажды я пожаловалась ему, что у всех Нюшиных подружек уже есть ухажеры, а она все ходит со своими длинными косами и читает Шекспира. «Ох уж эти полуеврейские мамаши, — говорил Герман позевывая, — е. т девочку — плохо, не е. т — опять плохо… Шекспир важнее, за ухажерами, придет час, дело не станет…»

Конец 1990-х

Я писала про него, про Германа, статью в «Новейшую историю отечественного кино», а он мне мешал. Приходил в своих семейных трусах, плюхался в кресло, чесал пузо и с полуслова продолжал прерванный вчера наш разговор. Или не наш разговор, а какой-то свой, с самим собою, с живыми и мертвыми своими собеседниками. Чаще — с мертвыми. Но об этом позже.

Вот она, эта статья:

На первый и поверхностный взгляд, — писала я тогда, — ничто не выдавало в Алексее Германе разрушителя основ. Всё в его фильмах было вроде бы как положено: советская проза как литературная основа (Юрий Герман, Константин Симонов), советские темы (партизанское движение, будни тыла, борьба милиции с недобитыми врагами), советские герои (командир партизанского отряда, военный корреспондент с «лейкой» и блокнотом, начальник опергруппы уголовного розыска). Он не обличал эту жизнь и не отстранялся от нее. Он не был «анти» (диссиденты), не был «вне» (формалисты). Он не подпадал ни под одну подозрительную категорию. И тем не менее он был отпетым, законченным вражиной, и это было ясно всем — от случайного зрителя в заштатном кинотеатре до самого тупого чиновника. А его кино — ползучей, неумолимой контрреволюцией, чей вектор, однако, направлен не поперек общепринятому, разрешенному, устоявшемуся, но — вглубь него.

Все, что он придумал за свою режиссерскую жизнь и в чем достиг совершенства, — дробить эту застывшую в штампах и лживых образах громаду большой советской истории на неисчислимое количество околичностей и подробностей, разламывать, а затем перемалывать в крупу частностей, из которых затем и воссоздавать заново картину жизни. Напихивать кадр до отказа как бы посторонними сюжету деталями, дорожа, как Плюшкин, всякой пуговицей и подстаканником, папиросами «Блюминг» и металлическими портсигарами с теннисными ракетками на крышке; населять его как бы случайными людьми, наводнять обрывками как бы неважных реплик и как бы случайных шумов, заполнять ими второй, третий, четвертый план, уводить количество этих планов в бесконечную перспективу.

Он отменял все, что прежде ставилось во главу угла, было мерой вещей и точкой отсчета. Он как будто размещал традиционных героев в коллизиях и ситуациях традиционного сюжета, а затем «снимал» задачу, убирал расчерченные квадратики социалистической героики с ее горизонталью и вертикалью, с ее «нашими» и «врагами», с ее законами, уложениями и правилами.

Оставались — небо, земля, зима, люди.

Претендовал ли он на то, чтобы говорить правду? Правду о войне, например? … Нет, в том-то и дело. Правду о войне, вероятно, думал он, сказать нельзя, ее нельзя понять, нельзя снести. Хотеть сказать правду о войне — значит лгать уже в намерении своем. В «Проверке на дорогах» есть правда про то, как умирают на войне — умирают так же, как живут: буднично, без криков «за родину — за Сталина» или, к примеру, «за вермахт — за Гитлера». И про то, что живут, потому что надо выживать, а умирают потому, что выжить не удалось — пуля настигла. А пуля она и есть пуля, неважно, выполнял ли важное задание командования по нанесению ущерба противнику на оккупированной территории, или погнался с отчаянием за собственной коровой-кормилицей, или сардины добывал для пропитания отряда, или валенки хотел снять с оккупанта. Правда в том, как они чай пьют, макая палец в сахар, рассыпанный на бумажке, и обстоятельно палец облизывая. В том, как табак курят, короткими, жадными затяжками. В том, как травят анекдоты про Гитлера, в том, как спят на ходу, просыпаясь от собственного застарелого кашля. В том, как, следя за немцем в окуляр орудия, отмечают прежде всего добротные меховые унты, оберегающие ноги от убийственного мороза…

Из этих правд, как сказал бы сам Алексей Герман, «может сложиться, может — нет», но — складывалось. Из бессчетных страшных маленьких правд, парадоксально вызывающих у зрителя «выпуклую радость узнаванья», из этой предельной дискретности, из многочисленных перекрестков Большой истории и частных судеб — создавалась новая целостность.

Для того чтобы взломать прежнюю систему координат, сделать далекое совсем близким, Алексей Герман сворачивал с исторического большака, забредал в глухомань. В «Двадцати днях» только гул Сталинграда доносится, а местом действия выбран далекий тыловой Ташкент; в «Проверке на дорогах» — безымянный, стратегически незначительный район оккупированной территории; в «Лапшине» — богом забытый Унчанск.

Фильм за фильмом Алексей Герман последовательно подвергал все большему сомнению и главного героя как традиционное средоточие авторского интереса. Если в «Проверке» на дорогах еще важна оппозиция Локотков—Петушков, то уже в «Двадцати днях» Лопатин как центральный герой урезан в правах, потеснен персонажами так называемого фона, каждому из которых положен свой микросюжет.

А в «Лапшине» один из самых уникальных, почти мистически узнаваемых киноперсонажей мирового кино «сделан», по сути, не драматургическими, не типажными, не актерскими средствами — но будто материализован из самого воздуха трагической обреченности: где-то на пересечении максимального вживания в самое «нутро» эпохи и нашего последующего знания о ней.

Улицы и переулки из окна трамвая, где на протяжении проезда камеры одна, две, три человеческие судьбы промелькнут и сгинут — но по одним только их лицам, или долетевшим клочкам фраз, или оху и вздоху про них будет понятно все или больше, потому что этот контур у Алексея Германа столь точен и достаточен, что в воображении мгновенно вспыхнет вся предыдущая и последующая цепь ассоциаций. Лица в его фильмах, даже промелькнувшие на мгновение в виде попутчиков, соседей, гостей на вечеринке, — кажутся словно сошедшими со старых семейных фотографий: они не просто похожи, они как будто ожили, материализовались из небытия. Понятие «массовка» оттого словно не существует в его профессиональном словаре — ни одно лицо, даже на мгновение попавшее в объектив камеры, не является случайным; ведь главных героев у него и нет вовсе: людская жизнь в нечеловеческих условиях, выживание человека там, где жизни не может быть, и так, как не может жить человек, — вот о чем был его рассказ, начиная с «Проверки на дорогах».

Алексей Герман не раскапывал в прошлом потаенные смыслы, не играл в него или с ним, но — его воскрешал. В «Лапшине» он совершил почти невозможное — завораживающее, почти мистическое чувство, неизменно возникающее при просмотре этого фильма, объясняется тем, что экран кажется как будто окном в некий параллельный мир, где прошедшее и ушедшее живет одновременно с тобой и твоим миром — миром настоящего. Его память, обладающая особой, животворящей энергией, выбивает ушедшую жизнь из привычных рам, из застывших форм, и та начинает дышать, пошевеливаться, перекипать подробностями житейских обстоятельств. «Они ходили, смеялись, мучились, любили — неужто это все умерло с ними?» — вот германовский вариант вечного вопроса. «Рыдание над жизнью», усилие по воскрешению того, что «умерло вместе с ними», — его счеты со смертью.

Вовлекая зрителя в этот бесконечно множащийся водоворот лиц, вещей, звуков, создавая этот свой неповторимый эффект нарастающего гула ушедшего и возникающего в твоем сознании времени, он тем не менее держит в уме ему одному ведомую партитуру Целого. В каждом фильме его непременно есть эпизоды, обрушивающиеся подобно грому небесному в предгрозовом удушье, и тогда рассыпанный на мириады подробностей житейской шелухи и чепуховины мир вдруг застывает в неожиданно-величественной, монолитной форме трагедии — таков проезд баржи с военнопленными в «Проверке на дорогах», таков митинг на оборонном заводе в «Двадцати днях без войны».

После перестройки Герман вернулся было к остановленному в 1968 году фильму «Трудно быть богом», но запускаться с ним не стал, написал сценарий о 1953 годе, о «деле врачей», назвал его — «Хрусталев, машину!». Долгую паузу между выходом «Лапшина» и началом работы над «Хрусталевым», а затем «долгострой» «Хрусталева» (подготовительный период, съемки, монтаж и озвучание вместе с простоями составили порядка семи лет) журналисты и коллеги объясняли то трудным характером и непомерной гордыней режиссера, не склонного учитывать реальность кинопроизводства, то «комплексом Фишера», то есть страхом потерять победные рубежи и негласную репутацию первого режиссера России.

Внезапная слава, абсолютный авторитет у серьезной критики, фестивальные призы и полная свобода действий на самом деле в некотором смысле перевернули жизнь режиссера, у которого из трех фильмов два были запрещены, а один прокатывался в окраинных кинотеатрах на утренних сеансах для школьников-прогульщиков и пенсионерок. Но, разумеется, не изменение социального статуса привело к тому глубокому кризису, в котором оказался Алексей Герман после перестройки. Для Алексея Германа, художника, укорененного во всем «советском», плоть от плоти своего детства (а значит, и своей страны, и своей истории) — перестройка была не простой сменой декораций, бытовых реалий, идеологической риторики или социально-политического уклада. Она вторглась в то, что, казалось бы, неподвластно приходящему извне, а в особенности — «сверху». Она как бы отобрала его художественный метод. У него больше не было рубежей, которые надобно завоевывать и отстаивать. Было отменено все, что он приноровился преодолевать, — замки, заслоны, рвы и окопы. Со всем тем, что именуется историческим прошлым (а до настоящего, или тем более до будущего, ему, без остатка погруженному в собственную память, никогда дела не было), — он остался один на один, без церберов и посредников.

Исполинская махина, именуемая советской цивилизацией, рушилась под аплодисменты «прогрессивного человечества», но Алексей Герман, дитя 1940-х, юнец 1950-х, изгой 1970-х и любимец перестройки, не заблуждался насчет новой жизни, новой страны и нового себя, он оставался могучим обломком этой махины, заложником своей любви-ненависти к ней и уникальной памяти о ней, совершенного знания, абсолютного слуха на ее легкомысленные мотивчики, бравурные марши, скрежет зубовный; абсолютного зрения, проникающего как бы сквозь толщу десятилетий и заставляющего переживших и помнивших содрогнуться узнаванием, а пришедших в этот мир много позже — кожей, нервами ощутить непрожитое, как свое.

Пруст считал, что писать разные романы не имеет смысла, ведь все они будут об одном и том же: о взаимоотношениях автора с миром. «Хрусталев» подтвердил то, о чем и прежде можно было без труда догадаться, — Алексей Герман снимал разные фильмы, но не только не скрывал, а даже и подчеркивал, что все они между собой связаны. Формальных скреп может и не быть (хотя они есть, например, голос рассказчика, который во всех фильмах будто бы один и тот же — глуховатый, чуть надтреснутый, с интеллигентским старорежимным выговором). Но и без них ясно вполне, что четыре полнометражных фильма суть один текст, непрерывная, мучительная работа по добыванию безусловности происходящего. Он пытается не допускать условности ни в одном кадре, сознательно лишая себя вроде бы главной опоры, позволяющей автору свободно передвигаться в пространстве произведения.

Ни в чем не позволять себе условности — все равно что, сочиняя роман, наложить запрет на использование букв. Но на самом деле так и создавалась новая эстетика, у которой впоследствии охотно одалживались массовые жанры. Воинственный максималист, в «Хрусталеве» он не согласен на меньшее, нежели то, что философы называют конечным смыслом — но, зная и чувствуя, что этого конечного смысла нет и не может быть ни в самой реальности, ни в реальности художественной, — он как бы размывает сами параметры этой реальности, то есть и время, и пространство.

Время как образ и облик складывается из фрагментов вещной среды, сбереженного бытового сора, воскрешенной полифонии голосов и отголосков: отголоски важнее голосов, в «растянутом» языковом поле перебивают друг друга слово разговорное и романтизированное, исповедь и уличный анекдот, трибунная речь, детская скороговорка и обрывки песенки. Более всего «Хрусталев» — комедия (почему никто про это не написал?), бесконечная смена комедийных регистров, от комедии абсурда до черной комедии. Конечно, до сцены изнасилования, одной из самых непереносимых сцен в мировом кино.

Почему такое название — «Хрусталев, машину!»? Одна из случайных реплик среди тысячи. А почему бы и не она? Ничто не может быть вынесено в название фильма, так же как ничто вообще в мире фильма не может быть твердо названо, маркировано, обозначено. Ни люди, ни вещи не имеют своих имен, все традиционные привязки к реальности (профессия, социальный статус, имя, возраст, национальность и даже совокупность личных качеств и индивидуальных черт, именуемая характером) — все зыбко и в любой момент может обернуться своей противоположностью, обнаружить мнимость и обманчивость. То, что вчера было твоей заслугой, завтра может обернуться твоим проклятием, дамоклов меч занесен над каждой головой, перед ним равны и палачи, и жертвы, которые завтра могут поменяться местами, — сегодня ты «русский генерал в дамках, и в каких дамках», а завтра ты человек без имени в привокзальной толпе, а еще через мгновение тварь дрожащая, над которой можно учинить такие бесчинства, какие не приснятся ни в одном из кошмаров.

Герой «Хрусталева» после всего, что ему пришлось пережить и познать, от своей жизни, от своего дома, от своего имени, от себя самого — отказывается.

Нестерпимый, идиосинкразический, гениальный «Хрусталев» подтвердил предвидение Шаламова, сделанное им в послесловии к «Колымским рассказам», — о том, что литературы, вообще искусства в его прежнем виде больше нет и быть не может: для того чтобы передать то, что сделал с человеком «век-волкодав» и что открыл человек о себе самом, — прежние средства не годны. «Так и портится зренье: / Чем ты дальше проник…» В следующем своем фильме, «Трудно быть богом», Алексей Герман впервые уходит от советской истории.

Статья была написана и опубликована, когда съемки «Трудно быть богом» только начинались, и потому в ней ничего об этом фильме нет.

Что же с ним стало, с этим фильмом?

Лето 2020 года

Прошло двадцать лет. Правда? Остановить машину, заплакать, зная что облегчения не будет. Развернуть машину, поехать к Дому. Обогнуть теннисный корт, минуя конюшню и детскую площадку, — все здесь теперь не то и не так: ни корта, ни конюшни, ни детской площадки. Но на заднем дворе, где парковка, стоит он…

Лето 2000 года. «Трудно быть богом»

Чапаев — Трудно быть богом

Стоит он, и ждет меня. Машу ему, ору: «А. Ю., вы вернулись, какое счастье!» И вправду не ожидала его увидеть, они ведь на съемках, в Чехии… Не дожидаясь, пока я припаркую машину, ко мне бодрым шагом движется Света (никто, кажется, не умел так стремительно передвигаться по любой пересеченной местности). «Не ори! — говорит Света. — У нас дело труба. Сейчас его надо только успокаивать. А лучше всего молчи и слушай. Это тебе теперь надолго занятие». Он начинает говорить сразу, не дожидаясь, пока я вытащу из багажника вещи. В Чехии случился ад, он навсегда разошелся с главным актером и оператором. Потрачены огромные деньги, и он думает, что впустую. В любом случае он никогда больше не будет работать с этим актером, а значит, все съемки в Чехии в мусорную корзину. Все кончено. Он никогда больше не будет снимать кино…

Я ни с чем не согласен, и меня все раздражает.

Впереди — долгий простой, тяжелейшие переговоры Светы с главным актером (все за спиной Германа). Мы шепчемся по углам, а он смотрит в окно невидящими глазами, отвечает невпопад и бесконечно простраивает и перематывает в голове свои сложнейшие панорамы, которые уже не надеется снять…

В эти месяцы мы много говорим о стране, о том, что случилось со всеми нами за эти годы. Что значит «говорим»? Это я много преувеличила. Говорит почти всегда он, а я внимаю.

— При большевиках все было очень ясно. Тогда считалось, что на нас лежит какая-то ответственность, мы обязаны, мы не имеем права молчать или говорить неправду, иначе — стыдно. Тогда я думал: «Я обязан сказать». А сейчас — что я обязан сказать? Я не знаю, про что я сейчас обязан сказать. Слишком много вопросов.

Раньше было определенное общество, в котором была очень нужна позиция. Позиция плюс способности уже давали талант. Мы жили во времени, когда позиция, «мерный звук могучих слов воспламенял бойца на битву». Мы жили во времени, когда долгом чести, совести и геройства было говорить народу правду. А потом наши услуги по этой линии отпали за ненадобностью, потому что произошло мгновенное прозрение, и журнал «Огонек» с программой «Взгляд» довольно быстро объяснили народу про белых, про красных, про 1937 год, закрасили все белые пятна истории одним цветом, а в наших художествах и тонкостях уже абсолютно никто не нуждался. Так что «мерный звук могучих слов» оказался никому не нужен. И позиция оказалась никому не нужна. Она у нас оказалась сходная: с властями, с бандитами…

Это очень важно: поскольку позиция оказалась не нужна и невозможна, остался один критерий — талант. Дальше так: талант — дело очень редкое. Денег ни у кого нет. Ремесло у нас и в лучшие времена было не в чести… Я имею право быть ортодоксальным — я уже старый.

Мы стали какой-то странной державой, где сохранились все признаки монгольского ханства, но при этом с парламентом, с демократией, с газетами, где вчера все осуждают Чингисхана, сегодня восхваляют Чингисхана, но ситуация от этого не меняется, потому что Чингисхан по-прежнему в центре внимания и от него по-прежнему решительно все зависит.

И еще у нас жутко схлынула интеллигенция. Когда ты берешь свою записную книжку — это как у одной докторши умер муж, думала: пустяки, а оказалось — не пустяки. Когда ты берешь свою записную книжку и смотришь: этот умер, этот уехал, этот ушел в бизнес, этот полез в политику — думаешь: пустяки, а оказывается — не пустяки. Ну, потеряли миллион человек интеллигенции. Другая не народилась — вот тебе и все. Вот тебе и трагедия.

Не было просвета между жизнью и работой, одно было неотделимо от другого.

Без даты

Утро. Солнце в окна. Безо всякого «здрасьте»:

— Как-то, понимаешь, стало неинтересно. Я ни с чем не согласен, и меня все раздражает. Ну возьми сценарное дело. Эта нынешняя американская манера записи, когда сценарий представляет собой покадровое описание с диалогами — это профанация, дерьмо собачье, понимаешь? Хороший сценарий должен быть хорошей литературой. Если это плохая литература, то и фильм получится плохим. Не спасут ни артисты, ни оператор, ни художник. Ведь одна из самых важных вещей — это интонация. Настроение. Поэтому мы видим то, что мы видим: безвоздушное пространство, в котором смыслы не множатся, не роятся, не ссорятся, не сталкиваются, не высекают искру… Допустим, замечательная картина Шпаликова «Долгая счастливая жизнь». Ну как ее можно написать раскадровочным образом? Музыку — а кино это музыка — можно описать только хорошей литературой. А дальше попытаться эту хорошую литературу перекинуть на пленку… Я помню, как Владимир Яковлевич Венгеров, человек, которого я очень любил, решил меня поучить, как можно и как нельзя писать для кино: «Вот вы пишете, что по перрону ходила хромая ворона — что это дает?» Я говорю: «Я не могу сказать вам, что это дает. Но если по перрону ходила ворона, это ничего не дает, а если хромая ворона — это сразу дает нужное мне настроение». Тарковский звук падающего бревна неделю писал, и вроде слушаешь, ничего особенного, бревно падает и падает. Но если много раз смотреть и много раз слушать (я это бессчетно делал), постепенно понимаешь, что из этих мелочей все волшебство и состоит. А когда сейчас сериал снимается за два-три дня, за неделю и так далее — какая уж хромая ворона! И ворону-то не поймать… Максимум, на что можно рассчитывать, это что по перрону будут ходить куры, причем бройлерные.

Другое утро, другой год

— Почему мы начали писать сценарии? Я, как ни странно, всю жизнь боялся бедности. Богатым я быть никогда не хотел — это в любой стране, особенно в нашей, ужас что такое. Но и на нищету был несогласен. И еще всегда ждал неприятностей, которые не заставляли себя ждать. А после «Проверки на дорогах» стало в общем ясно, что режиссурой мне в лучшем случае дадут заниматься лишь время от времени. Ну что казалось бы опасного в «Двадцати днях»! И вот, посмотрев этот безобидный с точки зрения идеологии материал, тогдашний министр Филипп Тимофеевич Ермаш поежился, помолчал и глухо промолвил: «Ну что, товарищи, обсудим масштаб посетившей нас катастрофы».

В этом месте, как ни странно, он дает мне вставить слово:

— А. Ю., — говорю я, — сколько ни пересматривай «Проверку на дорогах», только все больше и больше понимаешь, как много там любви к родине. И не только к России, но и к советской родине, потому что для вас это разделение не работает. Она для вас одна, и там из нее, из этой любви, все и состоит… Но, как я все больше понимаю, это-то главная крамола для них и была… Для них любовь и патриотизм в их кавычках были несовместимые вещи…

— Что ты в этом понимаешь, глупенькое дитя вегетарианских времен… Светик, Светка, — кричит он с балкона. — Иди сюда, тут Любка интересное сказала про любовь к родине… Ну может быть.

Понимаешь, я бы очень хотел сделать кино про то, как люди умирают и попадают на тот свет. Потому что мне кажется, что тот свет — это детство. Вот они боялись, мучились, с трудом отрывались и… вот мама выходит на крыльцо, вот папа чинит сапоги или читает книгу под лампой. Ты с ними говоришь, и — вот чудо — они тебе отвечают, соглашаются с тобой, не соглашаются…

Опять без даты

Еще один из долгих сизых вечеров в Репино, мы пьем чай, я спрашиваю его про то, как соединяется его лютая ненависть к сталинизму, всему советскому — с тем веществом счастья, что сочится из его фильмов про те времена.

— Это вопрос правильный, потому что у меня нет на него ответа. Видишь ли, я был изготовлен в 1937 году. Страна — это ведь то, что за пределами двоих или пятерых. Меня при этом окружали какие-то прелестные, нелепые существа… Одни потом оказывались подлецами, другие — героями, третьи (и их было большинство) — просто людьми… Ну ты подумай, что должно было происходить с ребенком, который вырос в доме, ближайшими друзьями которого были Черкасовы, Шварцы, Заболоцкие. И в то же время была школа, где хлипкие очкарики были под пятой у полу-уголовников, где кулачные навыки ценились превыше всего, потому что без них жизнь превращалась в непереносимое унижение. В классе каждый день нас всех чесали на предмет вшивости, каждый день у половины класса обнаруживали вшей и мазали голову керосином. Все мы рыдали по поводу смерти Жданова на торжественной линейке. Эти страшные вагоны, которыми мы ездили в Комарово: там пьяные офицеры плакали, инвалиды просили милостыню… Аресты. Политических арестов я не видел, но видел, как брали начальника почты, он вышел в пальто, наброшенном на майку, стояла машина, трещала фарами… Однажды наткнулся на зэков: они сидели за кучами угля на корточках, вокруг охрана, собаки… Проносились поезда в Финляндию со страшным грохотом… Ужасная, голодная, вшивая страна. Много помню довольно страшного и прекрасного. Я помню мальчика, семью которого выселяли из Ленинграда: он залез под парту и оттуда бросился на учительницу, пытаясь укусить ее за ногу. Помню и старика Орбели, который со мной гулял и рассказывал всякие истории. У меня только потом, знаешь, как на пленке фотографической все стало проявляться, я стал понимать, где я жил, что я тогда видел. А тогда я любил папу и маму, лес, речку и озеро, драться и гонять на велосипеде. Любил своих приятелей и папиных друзей — и только потом, потом понял, с кем судьба свела меня в детстве. Но даже когда я понял весь ужас этой страны, что же мне, понимаешь, было делать? Ведь другой у меня не было. И другого детства у меня не было. И все лучшее, что со мной приключилось, осталось там. Я ведь еще пытался как-то приспосабливаться поначалу. В школе освоил бокс и стал неплохим спортсменом. В армии учился выживать, и неплохо получалось. А потом стал стареть и слабеть. Настаивать на своем силы находил, приспосабливаться — нет. Один за другим стали уходить люди. Одних смерть забирала. С другими разводили обиды. Старость обидчива. Вот сейчас я делаю свой последний фильм, как мне кажется. И дело даже не в том, что я не вписываюсь в систему ценностей, которая сегодня утвердилась в стране. Дело в том, что во мне все меньше того вещества счастья, о котором ты спрашиваешь. А без него кино делать неинтересно. И в пустоту — тоже неинтересно. Ты думаешь, я не знаю, какая судьба постигнет «Трудно быть богом»? Та же, что и «Хрусталева», уверяю тебя. Несколько копий и один показ в три часа ночи по телевизору.

Не было просвета между жизнью и работой, одно было неотделимо от другого. «Просвет» — хорошее слово, правильное. Он, Герман, и не жил здесь вовсе. Он жил в просвете памяти, рождаемой ею болью и счастьем, гневом и нежностью.

Все было для него, если рядом она. Все было для нее, если рядом он.

Эти мученические годы с «Трудно быть богом» — теперь особенно — он не мог без Светы ни дня, ни часа. И дома, и в поездках, и на студии. Он мог обойтись во всем малым, был удивительно непритязательным: например, в нашем Доме в Репино все оставалось в первозданном виде с 1960-х годов — крашеная фанерная мебель, вечно сломанная сантехника, облупившаяся кафельная плитка, выцветшие обои. Все это было милее его сердцу, нежели выстроенный на заливе новый дом, куда он не спешил переезжать. Да и она не спешила. Все было для него, если рядом она. Все было для нее, если рядом он. Однажды она почувствовала, что ей трудно глотать, и после долгих уговоров отправилась на обследование. Ему не понравилось слово «обследование»; дни и ночи папиных мучений въелись в каждую клеточку его души и тела, и потому ему всюду мерещился «рачок». Поднялось давление. Я осталась с ним на время Светиной поездки в больницу. Меня и прежде часто оставляли «в няньках»; как уже сказано выше, Светиного отсутствия он не переносил и вообще не мог оставаться один. Но раньше это было чаще всего связано со Светиным пристрастием к строительным магазинам (она все время что-то ремонтировала и строила «домики»), он подшучивал, я поддакивала, так коротали время… В этот же раз он не травил свои байки, я не заходилась в хохоте, который он так любил, и мы даже не смотрели «Андрея Рублева». Мы молчали. Он смотрел в окно и шмыгал носом. За эти полдня я поняла, что расставание будет невыносимым для них обоих, а все-таки он-то точно не сможет ее пережить даже на день.

Она пережила его. На несколько лет. Думать о том, как у нее это получилось, очень страшно.

Еще страшнее думать о том, что и как они оба думали, чувствовали про «Трудно быть богом» — последнее, самое тяжкое, трагическое их совместное Приключение, которое стоило им жизни. Это сейчас мы рассуждаем, что в виде «Трудно быть богом» нам достался кинематографический Гойя, произведение вне привычного нарратива, а значит, и вне контекста, вне данного нам способа восприятия кино… Их это не утешало, нет. Света хорохорилась, это слово очень про нее, про Светочку. А.Ю. не то чтобы старел, а именно дряхлел на глазах. Его зрение (великое зрение) двоилось: мощнейшие фрагменты не складывались (для него) в Целое.

Что с ним, как я думаю, происходило: он опережал сам себя, не поспевал сам за собой; страшно сказать, предположить, но я думаю, что сам-то он хотел увидеть тот Фильм, который соответствовал бы его школе, его традиции, языку его поколения. Он понимал с самого начала, что стоит на плечах этой традиции, и выходил за ее границы и пределы, и стремился к тому, чтобы выйти, — но тогда, в 1970-е и 1980-е, этот процесс был подконтролен ему, приносил удовлетворение. А потом он как будто потерял земное притяжение и оказался в космосе. Там было страшно, не обжито, не было ни точек опоры, ни навигации, ни осознания масштаба отрыва.

Отрыв, да — вот что происходило с ним. Уже «Хрусталев» (хотите верьте, хотите — нет), великий, величайший, пугал его самого.

А что Света? Она верила ему как Богу. Богом быть трудно, она знала это как никто… Им обоим казалось, что он не получается, этот фильм. Они скрывали это друг от друга, и это было впервые в их жизни.

Когда умер папа, Юрий Павлович Герман, А.Ю. жил памятью, и папа был рядом с ним. Долгий уход мамы, Татьяны Александровны, мучил его, так мучил, что об этом даже невозможно и странно писать. Он прижимал кулаки к закрытым глазам, рассказывая, как она, ослепшая и обездвиженная, просит его об эвтаназии, и кричал: «Она не имеет права, не имеет права просить меня об этом!» А все-таки тогда он был еще относительно молод, и он был сын, любящий ее беззаветно, сделавший все, что в человеческих силах, чтобы облегчить ее страдания. А теперь их больше не было, обоих, Юрия Павловича и Татьяны Александровны.

Он не хотел вечности. Он хотел тепла, любви, понимания.

Их больше не было, и предощущения грядущей Встречи («Рай, Любка, это когда я умру и попаду на веранду в Комарово, где папа и мама пьют чай») тоже больше не было. Он оказался отключен от главного и единственного источника питания. В мире «Трудно быть богом» не было ни папы, ни мамы, ни детства, ни людей из него, случайных, неслучайных, близких, чужих, соседей, прохожих, друзей, квартир, афиш, супниц, автомобилей, ничего, ничего, ничего из этого, что составляло сложнейший сплав любви и гнева, неразрывных, неделимых… Он сам теперь был на месте своих родителей. Он даже был старше. И насколько старше. У него-то никогда не было их иллюзий, и лишившись этого «просвета», отделявшего его от них, он оказался наедине с самим собой. Со своим (да, так) трагическим и безнадежным взглядом на человечество. И теперь он сам был у черты.

Татьяна Александровна умерла в 1995 году. Произошло это именно так, как он боялся: когда его не было дома.

Но осознание пришло позже. И когда оно пришло, он стал сиротой — настоящим, сиротство свое осознавшим. Остался наедине с собой, с собой — себе не знакомым. А он не умел, не мог быть один.

Или вот маленький убогий бар в том же Доме, куда мы иногда ходим по вечерам. Он и не пил почти, да и никогда не пил, да и в тот раз бокал вина разве, а я насвистывала какую-то песенку, и он попросил вдруг: «А ты можешь про поселок Рыбачий?» И я, счастливая, что могу порадовать его, затягиваю поначалу вкрадчиво, а потом расхожусь по полной:

Прощайте, скалистые горы,

На подвиг Отчизна зовет!

Мы вышли в открытое море,

В суровый и дальний поход.

А волны и стонут, и плачут,

И плещут на борт корабля…

Растаял в далеком тумане Рыбачий,

Родимая наша земля.

Я стараюсь вытягивать правильно, потому что знаю, как он чуток ко всему, и не сразу вижу, что он… плачет. Никогда — ни до, ни после — его слез я не видела.

«Любка, — говорит он, грузно поднимаясь из-за стола и опираясь на палку, — я там жил. Туда приезжал папа… все как-то глупо получилось с тем, за что мы так долго боролись… Я уже с трудом, но вполне отчетливо вспоминаю, что мы боролись совсем не за то, что сейчас происходит».

«Опустит слабые руки»

Что такое «Трудно быть богом» с точки зрения современной рецепции кино? Грандиозный провал. Что такое «Трудно быть богом» с точки зрения вечности? Абсолютный шедевр. Как великому художнику ему была явлена точка зрения вечности. Как живому человеку своего поколения ему было в ней, этой точке, страшно, одиноко, неуютно, безбожно, невыносимо. Он не хотел вечности. Он хотел тепла, любви, понимания.

Вы скажете, что у всех умирают родители, и все это переживают, и что такого особенного, отличного от других, происходило с ним? Но он был не «все». Он был «особенный».

Он был, и он есть (что, опять слово «гений»? сколько же можно?). Да, гений.