Чудо моцартианской белиберды

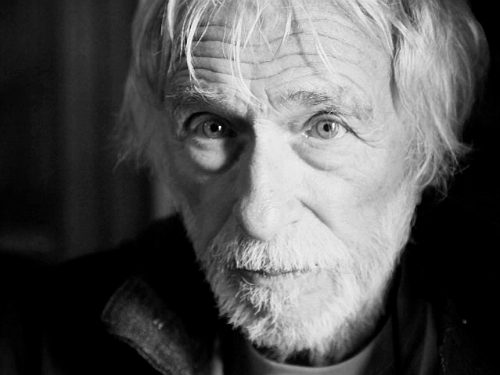

Сергей Соловьев на Каннском фестивале. 2012

— Самые разные режиссеры снимают сейчас про истоки двадцатого века: Дэвид Кроненберг сделал «Опасный метод», Мартин Скорсезе — «Хранителя времени», им вторит Хазанавичюс с «Артистом». Была недавно замечательная французская картина «Аполлонида», где смена эпох фиксировалась через замочную скважину публичного дома. С чем это связано? Мы ведь тоже только что перешагнули десятые годы. По календарю XXI век уже давно начался.

— Да, еще даже не начался двадцать первый век… Почему — начало века? …

Я ведь продукт чего? У меня была такая нормальная, примитивная советская семья. Отец большой военнослужащий, с большими чинами, намного старше мамы, которая

— Как Митя в «Черной розе»…

— Да. Но так было до просмотра фильма «Летят журавли». Я посмотрел его, и как-то у меня все это сдулось. Не то, чтобы я что-то понял — из фильма я не понял ничего. Почему он меня волнует? Какая-то тетка — то ли изменяла, то ли не изменяла — зачем это мне? Но мне было дурно — от какого-то совершенства непонятно чего. Когда начиналось это пам-пам-пам (напевает «Прощание славянки»), со мной происходило что-то невероятное: меня качало, шатало…

Говорили, что никто не мог понять эту шарамагу Тургенева с Полиной Виардо. А я прочитал в одном воспоминании, что вряд ли и сам Тургенев что-либо понимал. Просто когда он слышал голос Виардо, то дико бледнел, у него отливала кровь от лица, у него закрывались глаза, он был близок к обмороку. Вот и вся любовь, остальное необъяснимо.

Так вот, после «Летят журавли» я не то, чтобы прозрел, у меня просто полностью сменилась сфера интересов. Я стал ходить в питерскую библиотеку, собирать книги, это никак не укладывалось в образ молодого нахимовца. Была и есть редчайшая печатная вещь: Всеволод Эмильевич Мейерхольд издавал гениальный журнал под псевдонимом Доктор Дапертутто. Я собрал его целиком. Вот прямо без перехода — сначала хотел вытянуться в рост, чтобы соответствовать стандартам нахимовского училища, а потом стал собирать журнал Дапертутто.

Сергей Соловьев во время фотопроб к фильму Елизавета и Клодиль. Реж. Сергей Соловьев

— Сохранилась коллекция?

— Хрен там! Я ее пропил во ВГИКе, причем пропил элементарнейшим образом. Мне не на что было покупать спиртные напитки, мы поехали в «Метрополь» и сдали — я еще не такие вещи там посдавал.

И вот Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Я добился того, что меня стали пускать в зал для научной работы в Публичной библиотеке Салтыкова-Щедрина, мне было 13 лет или 14. И я узнал, что есть такая книга, изданная в Нью-Йорке, «Темный гений» о Мейерхольде. И мне дали ее почитать из спецхрана. Там еще были формуляры, в которых было написано, кто эту книжку читал. И до меня ее читали Ахматова и Шкловский. А третий я.

А еще был Александр Александрович Блок, я прочитал все, что связано с Блоком, все—все. Почему Блок? А почему Мейерхольд — я тоже не могу объяснить. Но это была такая магия. А Блок и Мейерхольд — это что такое? Это русский Серебряный век. Я под одним стихотворением Блока прочитал подпись «часовня на Крестовском острове». И я думаю — если Крестовский остров есть в Питере, значит, и часовня есть. Узнал, что на этот остров едет автобус, до сих пор помню — номер

Почему интересуюсь началом века? Потому что это была та местность, которую я обожал, я ее знал, я в ней как будто бы когда-то жил.

— Вы ведь и «Анну Каренину» трактуете как первый роман Серебряного века.

— Я шибанут на Блоке и, когда начинал «Анну Каренину», думал, что все должно быть построено на ощущении его «Незнакомки» и «Метели», блоковском ощущении снега, морока. И очень красивой, романтической женщины в метели.

У меня срабатывает железный закон булгаковский. С чего вообще все начинается? Со смутной магической картинки. Белая гвардия? Как он говорил — не было никакой белой гвардии, сначала возник кафель, и кафель отражал какие-то смутные, синие, зеленоватые цвета. Где же я видел этот кафель? А, да, это в Киеве была кафельная печь, топили, красные отблески на стенах, на лицах, а в соседней комнате смеялись. И люстра… нет, не горела. Эти магические картины не можешь выбросить из головы никак.

Вот вы спросили про «Анну Каренину». В сущности, это блоковская «Незнакомка», а еще «под насыпью, во рву некошеном лежит и смотрит, как живая» — помните это стихотворение Блока? Как ни странно, Блок мной очень сильно руководил.

— «Елизавету и Клодиль» вы таким же образом стали писать без определенного замысла?

— Лет несколько тому назад я даже на лекции во ВГИКе стал вдалбливать: самое разрушительное для любого кинематографического рассказа, самое опасное и самое тяжелое — иметь так называемый замысел. Кино — это вовсе не яркая бабочка, за полетом которой нужно следить. Когда ты начинаешь писать, потому что нужно что-то делать, нужно что-то там объединить, возникает такой бухгалтерский кинематограф: приход, дебет, кредит, что получилось, что недополучилось, чего не досчитались. И я понял, что лично мне ни в коем случае не стоит заниматься экранизацией собственных замыслов.

В детстве я ничего не понимал в математике, в алгебре, за все десять лет у меня ни разу не сошлась с ответом ни одна задачка. Я сразу смотрел правильный ответ и старался подогнать под него решение, совершенно не понимая процесса самодвижения математического. Этот замысел так называемый — «что хочет сказать автор своим художественным произведением» — тебя ставит в положение человека, который изначально находится в идейном коллапсе, то есть, в общем-то уже по уши в дерьме.

Я все знаю, я знаю почти все ответы просто в силу того, что долго живу. И знаете, самое неинтересное — это знать ответы.

Фотопробы к фильму Елизавета и Клодиль. Реж. Сергей Соловьев

— Сценарий вы написали больше десяти лет назад.

— Я поехал в Турцию с компьютером, один, специально, чтобы отдохнуть. Но за первый день я сгорел до пузырей, просто страшно сгорел. И образовалась страшная дыра от восьми утра до пяти часов вечера, пока солнце жарит… И я думаю, ну что, сценарий что ли какой-то написать? В голове не было ни одной мысли, вообще ничего. Я открыл компьютер и начал писать. Я же и пишу начисто, исправляю только грамматические ошибки. Меня ужасно дезориентирует желание все переделать. Ведь, наверное, я и раньше еще мог ошибиться! Это для меня смерть. Поэтому вся история написана за десять дней. А «Чужая Белая и Рябой» я написал вообще за одно воскресенье, с утра сел и к часу ночи закончил — начало действия в Питере и две девочки.

Тут еще такая вещь, что я сдвинут на французском кино. На той его части, которая идет от «Аталанты», дальше к Карне и доходит до Трюффо, от которого я впадаю просто в обморочное состояние обожания.

— Почти все действие фильма происходит во Франции. Выходит, это ваш первый французский фильм.

— Я обязан Володе Дмитриеву, который показал мне когда-то в Белых Столбах Трюффо. Там была землянка выкопана, немногих туда пускали. И Володя шел через березовую рощу с венским стулом на плече, мы запирались изнутри, и он садился и переводил. Володя переводил гениально. Это потом я узнал, что он вообще не говорил на французском языке, а фильм просто знал наизусть. Он даже не переводил, а играл за всех героев: за Жюля, за Джима, за всех по-разному говорил. И вот все это вместе: сама картина Трюффо, эта березовая роща, осень, Володя с венским стулом… Я до сих пор, когда смотрю Трюффо, слышу его голос. Он так трогательно и нежно за них за всех играл, как он за Жанну Моро играл — это вообще можно обалдеть. «Сейчас же, сейчас же уйдите отсюда, Жюль!»

Я понял, что Трюффо говорит о чем-то таком, о чем нужно говорить, но все смыслы от меня наоборот уплывали. Как есть у Пушкина совершенно гениальная поэма «Граф Нулин». Нельзя сказать, какой там смысл, просто какая-то хрень, но попав в ее музыкальный тон оторваться невозможно до самого конца. И тогда же мне Дмитриев показал «Стреляйте в пианиста», от которого я просто ошалел. До сих пор помню, как там пальцами перебирают книги в каких-то ящиках букинистических, а Володя еще переводил все названия книг… И какой в этом смысл — я не знаю. И почему у меня было такое странное чувство, ведь там же трагический финал: стрельба, снег, погибает эта женщина, а у меня какое-то праздничное и возвышенное чувство. Как хорошо, что так все плохо!

Я помню это ощущение от «Стреляйте в пианиста»: как хорошо прожить такую жизнь! Хотя это ужасная история… Или финал «Жюля и Джима». Их перемолола всех машинка, это просто кошмар на самом деле, а чем больше мелет эта машинка, тем приятнее. Вот это что такое — я не знаю. Ты чувствуешь: «как хорошо, что можно так жить», а как жить?

— А сейчас эти фильмы Трюффо вы пересматривали?

— Да, обязательно, я загнал себе в айпэд несколько картин, «Мечтателей» еще и обязательно смотрю все время. «Стреляйте в пианиста», конечно. Финал «Елизаветы и Клодиль» просто калькирован, по фактурам взят из «Стреляйте в пианиста». Помните, его мальчишкой увезли, они куда-то в горы приехали, там лежит снег и стрельба. У Трюффо я украл еще одну идею, очень важную. Единственный замысел, который у меня был — назвать картину чьим-то именем. И я когда начал писать сценарий, сразу написал «Елизавета и Клодиль». Это композитор Шварц еще говорил: «Никогда не бойся того, что ты у кого-то что-то берешь. Только дураки считают, что это воровство. Это никакое не воровство, это недостаточно преодоленное восхищение». И я свято верю в эту истину — шварцевские слова.

— «Елизавета и Клодиль» — это такое отражение «Жюля и Джима».

— Конечно, это я даже сознательно. Самое главное — имена. Первый вариант сценария назывался «Елизавета и Клоди». Потому что имя Елизавета я знал, а имени Клоди не существует. А про Клодиль я и не знал, поэтому долго сценарий назывался именно так. Вот такое странное дело: я пишу про то, что знаю, но не знаю ничего.

Фотопробы к фильму Елизавета и Клодиль. Реж. Сергей Соловьев. Фото: Сергей Соловьев

— Не могу отделаться от странного ощущения совпадения: дело в том, что само имя Трюффо я узнал в детстве от вас. По телевизору показывали «400 ударов» и «Жюль и Джим», но фильмам предшествовало ваше вступительное слово.

— Как я однажды оказался у часовни на Крестовском острове, так же я попал однажды на фестиваль в Онфлер. Я написал этот сценарий двенадцать лет тому назад или четырнадцать, трижды запускался, и есть какая-то мистическая польза в том, что я только недавно приехал в Онфлер и увидел, что все, что я описал в своем сценарии, действительно есть там. Ведь Франция появилась у меня в голове исключительно в связи с Трюффо. И я захотел, чтобы действие происходило там — во Франции финала «400 ударов». Эти длинные пляжи с твердым песком… Потом я уже узнал красивое слово «Нормандия».

Но к этому еще добавлялись странные вещи. Вот я сейчас поехал смотреть натуру и говорю: «А пляж у Трюффо совершенно был другой, спуск там резкий, лестница другая, мне это важно». И мне говорят — поехали, это, наверное, в Кабуре. Это конец света этот Кабур. Там трюффовский пляж, куда мальчик выскочил, именно этот пляж, и там один-единственный отель стоит. А когда построили этот отель? Отвечают: «В самом начале века, и в нем целыми зимами жил только один человек». Я спрашиваю: «Кто?» Оказалось, Марсель Пруст.

И без всяких усилий дописал сценарий, эту историю, как обормот наш, которого Саша Баширов будет играть, пришел к Марселю Прусту. Он там лежал, у него астма была, он пришел, его осмотрел, залез грязной ложкой в рот Марселю Прусту, скажите «Ааа». Не знаю зачем, но эта вещь необходима.

Фото: Жак-Анри Лартиг

— Вы мне рассказывали, что другой важный источник вдохновения — фотограф Жан-Анри Лартиг. Очень кинематографический выбор — он же работал на съемках у Брессона, Феллини и у Трюффо. Кстати, у него есть еще один горячий поклонник — Уэс Андерсон.

— Это случайно в Париже произошло. Мне нечего было делать, я пошел во Fnac и встал у полки, книжки листал ночью. Вдруг увидел охренительного фотографа, стал выяснять, кто это и что это. Я собрал всю библиографию по нему. Выдающиеся фотографии, которые он делал девятилетним мальчиком на тяжелую деревянную камеру, они как финал «400 ударов» — западают куда-то и потом жить не дают, до того замечательны. И я, значит, на Лартиге помешался тоже и внес это помешательство в фильм и сценарий.

Но это еще не все. Я позвал Пьера Ришара, которого знал по Ханты-Манскийску, сыграть искалеченного авиатора. Приехал он ко мне в гостиницу на мотоцикле. Чудо просто, что за человек. Я его встретил, мы поговорили, и он уже собрался надевать шлем с тем, чтобы уезжать. И говорит: «И да, я хотел сказать, что лично вам я очень благодарен, что вы вспомнили такого потрясающего человека, как Лартиг. Он очень знаменит, но он должен быть для французов хлебом насущным, а до этого еще далеко. А вот у вас поразительное ощущение, что он гений». И я отвечаю: «Ну, удивительно, что вы знаете Лартига, потому что, когда я искал его по магазинам, мне всегда долго лазили куда-то там по компьютерам». А он мне в ответ: «Как я могу не знать Лартига, если дружу с его внуком!»

Он говорит: «Вам обязательно, кстати, нужно с ним познакомиться, потому что все права на Лартига как раз у внука». А чем занимается внук? «Как, вы не знаете? Он прекрасный кинооператор». И вот ко мне приехал внук Лартига с его фотоаппаратом и тоже рассказал потрясающую историю. До 76 лет Лартиг жил просто, как хрен, валялись на кухне его фотографии. А какой-то американец сделал его выставку, и он из Штатов приехал уже мировой известностью.

А внук этот самый — очень хороший оператор. И говорит, что у него сейчас как раз пауза. И я спрашиваю — а если бы я вам предложил вместе поработать? «Я бы это счел за великий дар судьбы». Так у меня образовался главный оператор картины. Это я все к тому, что не было замысла, ничего не имелось в виду, но вот как-то так связываются и увязываются какие-то мне самому еще непонятные вещи. … И чем это кончится — тем и кончится.

— А снимать вы будете в Онфлере?

— Сначала в Питере два дня, а все остальное — да, Онфлер, Нормандия. Натура очень красивая. Сейчас выставку там хочу большую сделать с выбором натуры. Я насобачился снимать сейчас почти «как Лартиг», в его стилистике. Мы уже должны были начать съемки, но Ришар заболел — и нам пришлось перенести. Мы начинаем восьмого октября, а тридцать первого ноября должны закончить. Клодиль будет играть француженка, а Елизавету — гречанка. Мне Аня Друбич написала замечательную музыку, а они спели песню на слова Превера.

Фото: Жак-Анри Лартиг

— К вам на «Дух огня» в Ханты-Мансийск приезжала Фанни Ардан в этом году. Вы с ней не разговаривали про Трюффо?

— Я к ней пристал, вы же Трюффо знаете, расскажите, как там все было. А она: «Ничего, он все время говорил — быстрее, быстрее, быстрее». Чего быстрее? «Говорите быстрее, ходите, быстрее. Самое ужасное, что можно было сделать — это спросить у Трюффо о смысле реплик, для него это было личным оскорблением». Ничего я не выяснил у Фанни. Она говорит: «Все, что я запомнила от Франсуа в смысле работы — не тяните. Прошлась, села, не задумывайся перед тем, как что-нибудь сказать». Но ведь и концептуалист до мозга костей Тарковский в своих лекциях призывал относиться к репликам как к шуму.

И я часто задумывался, что есть какой-то божественный механизм, который включается и работает сам по себе. Ну, волшебная флейта. И вы ждете рифмы розы, на, вот возьми ее скорей. Как бы такая тарабарщина, но каким-то образом получается, что все настоящие смыслы, которые, конечно, существуют, через тарабарщину сообщаются и тебе, и людям, с которыми ты разговариваешь. Даже с Таней Друбич я имел кучу неприятностей на картине «Анна Каренина», потому что она все время ко мне приставала на съемках: «Давай сядем, поговорим, мы же снимаем Толстого». А я отвечаю: «Обязательно, я тебе клянусь, обязательно сядем, поговорим, когда все закончится». Она мне — ты хоть знаешь, сколько Анне было лет? Я говорю: «Танечка, точно не знаю. У меня к тебе одна-единственная просьба — учи текст. Потому что если ты хорошо знаешь текст, это абсолютно другая женщина, нежели когда ты не знаешь текст». Это усилие — вспоминание текста — на лицах артистов страшно отражается этим спазмом, усилием памяти (смеется).

Когда приехала Ардан в Ханты-Мансийск, я ей рассказал немного про Виардо и Тургенева, примерно то же, что и вам. Я же когда-то начинал картину «Метафизика любви» о Тургеневе и Виардо. Мы даже делали пробы, замечательный был грим у Олега Янковского, у меня давно был написан сценарий. Но Олег умер, и я на этом поставил крест. А Ардан мне сказала: «Это же грандиозная вещь, позовите меня Виардо сыграть, мы все это дело возобновим». А я же столько времени провел в Париже в поисках мест, где это происходило, и говорю: «А потом я нашел, представляете, дом на Сен-Жермен, где висит табличка «здесь жили Луи и Полина Виардо». А она на меня так смотрит и отвечает: «Вы знаете, что в этой квартире теперь живу я?» Вы представляете себе? Вот что тут скажешь?

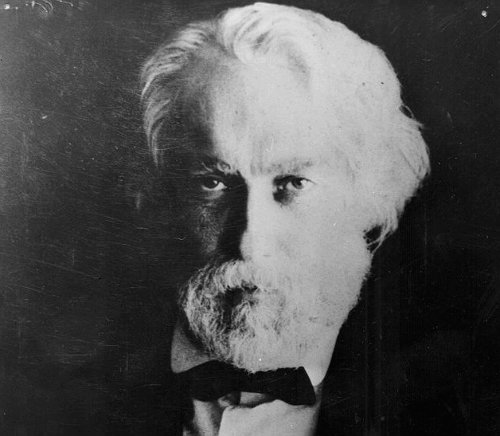

Олег Янковский в образе Ивана Тургенева. Фото: Юрий Клименко

— Ну, такие совпадения точно случайными не бывают.

— В этой истории про Виардо есть прелестная деталь. Она всю жизнь не знала, чем Тургенев занимается. Ну не знала она! Когда их знакомили, его представили как очень богатого человека, довольно скверного поэта и очень плохого литератора. Так он ее в сознании и остался. И вдруг в один прекрасный день она ему говорит: «Что-то ты мало пишешь в последнее время». Всю жизнь не интересовалась, а тут: «Почему ты ничего не пишешь? Это неправильно, ты писатель, ты обязательно что-нибудь напиши».

И он едва не сошел с ума! Почему вдруг ей понадобилось? Ей Золя про него говорил, а она — ну да, да, писатель, сама не интересовалась. Оказывается, что? Ее муж, которого она тоже по-своему любила, директор Гранд-опера в прошлом, он знал русский язык и все время понемножечку переводил Тургенева. А тут его выперли из Гранд-опера на пенсию, и он пожаловался Виардо, что тот ни хрена не пишет и переводить ему нечего. И она говорит: «Да я его сейчас заставлю, он как миленький будет писать». И он сел и стал писать. Это же чушь собачья, но это и есть чудо белиберды. Чудо моцартианской белиберды. И Тургенев стал активно писать, хотя не то, чтобы ему хотелось писать что-нибудь о революционном движении. Это уже третье, десятое, кто там чего хотел. Нужно переводить было чего-нибудь Виардо, поэтому и писал.

В общем, я хочу как сделать. Вот сейчас у меня есть отличная французская группа и наша тоже хорошая. И я хочу закончить картину, но их не распускать.

— И снимать разом — как было с «Анной Карениной» и «2-АССА-2»?

— Да. Там это тоже не задумывалось. И здесь само получилось. Приехала Фанни, говорит — а я там живу.

Материалы по теме:

Интервью с Сергеем Соловьевым: «Слабо умные» и безмятежные

Интервью с Сергеем Соловьевым: «Благородство больше не работает»

Читайте также

-

Gransino Zet Uitgevers Naar Nieuwe Partnerschappen

-

А был ли мальчик? — Портрет Александра Яценко

-

«Такой именно день» Клавдии Коршуновой, премьера фильма

-

Сеанс-дайджест № 210 — Февраль 2026

-

Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым