Проклятая звёздочка восходила

Одним из самых обсуждаемых фильмов этого лета стала новая работа Ларса фон Триера. Дмитрий Ренанский рассказал «Сеансу», что видит в «Меланхолии» музыкальный критик и не замечает киновед.

Душной июльской ночью в фойе одного петербургского кинотеатра я встретил К., знакомого кинокритика. Взгляду, в котором удивление было смешано с брезгливостью и восхищением, я ничуть не удивился. Я смотрел «Меланхолию» в четвёртый раз, планировал сходить ещё как минимум трижды — и ему было меня не понять. Потому что мы смотрели одно и то же, но видели разное.

* * *

Он смотрел «Меланхолию» (кино, по моему разумению, великое, последний предел чистоты и строгости художественного стиля) и видел новый фильм Ларса фон Триера. А я видел ещё и музыку Рихарда Вагнера. Не только (хотя и в первую очередь) «Тристана» — но и «Парсифаля», и «Кольцо».

Семь сеансов «Меланхолии» стали для меня семью сеансами лечебной терапии — терапии моральных травм и эмоциональных увечий, нанесённых постановщиками вагнеровских опер. Они могли ставить удачно, провально, изредка даже гениально — но никому из них не удавалось то, что с такой обезоруживающей лёгкостью удалось Триеру: воплотить самое музыки Вагнера, сделав её зримой.

Триер был приглашён режиссировать «Кольцо Нибелунгов» в Байройт, но от постановки в конце концов отказался. Зато он снял фильм — о невозможности адекватного воплощения вагнеровских партитур на сцене. «Меланхолия» в очередной раз подтвердила давно известную истину о том, что опера куда лучше чувствует себя на киноэкране, чем на театральных подмостках. Триер сказал об этом уже в «Антихристе», пять первых минут которого столь совершенно выразили the bliss and pain, роковую диалектику барочной оперы.

Другой яркий пример — случай Рустама Хамдамова, собиравшегося было ставить в Мариинском театре «Травиату». Уже были готовы и костюмы, и макет декораций, но в последний момент что-то не срослось. А через несколько лет на экраны вышли трагически недооценённые «Вокальные параллели» — исследование оперы как жанра, её морфологии и мифологии — в котором нашлось место и «Травиате», и «Мадам Баттерфлай», и «Жизни за царя». По точности попадания каждый из инсценированных Хамдамовым highlights стоил десятков оперных спектаклей.

«Меланхолия» Триера стоит всех вагнеровских постановок последних лет.

* * *

«Зеленоватые сумерки, более светлые к верху и более тёмные к низу. Верхняя часть сцены заполнена волнующейся водной массой, которая непрерывно течёт справа налево. Ниже вода словно разрежается в сырой туман, постепенно теряющий свою плотность, так что пространство от самого дна на человеческий рост кажется совсем свободным от воды, которая стелется и движется, подобно облакам, над этой тёмной глубью. Повсюду высятся крутые утёсы рифов. Дикие, зубчатые глыбы скал сплошь покрывают всё дно, скрывая ровную поверхность сцены; во мраке угадываются очертания ещё более глубоких расселин».

И вот ещё:

«Она заставляет коня одним скачком достичь горящего костра. Пламя тотчас же с треском взлетает ввысь: огонь заполняет всё береговое пространство и угрожает уже самому дворцу. Когда вся сцена кажется охваченной огнём, свет пожара внезапно гаснет, так что вскоре остаётся только чёрное облако дыма, которое медленно отходит на задний план и там, на горизонте, нависает тёмной тучей. В то же время воды Рейна, бурно поднимаясь, выходят из берегов и перекатываются через пожарище».

Его opera magna чертовски трудны для постановки. Первая ремарка «Золота Рейна», предвечерия «Кольца Нибелунгов», созидает мир; последняя ремарка «Гибели богов», финала тетралогии, сжигает его дотла. Проблема, впрочем, не в этих крайних точках — а в том, что и как происходит между ними. Как, скажем, воплотить на театральной сцене специфическое течение вагнеровского времени?

Самые честные признавались прямо: для воплощения музыки Вагнера в арсенале современного театра адекватных средств нет.

Пытались многие, по-настоящему не получалось ни у кого — даже у такого визионера, как Робер Лепаж, в прошлом сезоне поставившего две первых части тетралогии в нью-йоркской Met. Режиссёры главных вагнеровских спектаклей рубежа веков по-своему капитулировали перед задачами, которые ставились перед ними талмудами многочасовых музыкальных драм. Самые честные признавались прямо: для воплощения музыки Вагнера в арсенале современного театра адекватных средств нет.

Эта мысль стала motto штутгартской постановки «Гибели богов» (2003). В финале одного из самых величественных зрелищ в истории новейшей оперной режиссуры Петер Конвичный опускал чёрный занавес, проецируя на него текст цитировавшейся выше авторской ремарки — ставя тем самым эффектную точку в спектакле о гибели романтизма.

Другие старались Вагнера не замечать, третьи пытались его обманывать. Каталонская группа La Fura dels Baus уводила «Кольцо» в сферу наивного искусства, представляя тетралогию бездумным техногенным шоу. Св. Билл Виола выдавал вместо «Тристана» декоративную, удушливо-серьёзную эзотерику: снятые в рапиде всполохи огня, вибрирующие в воздухе ртутные шарики воды, глянцевитую обнажёнку — You know, I hate spiritual fast-food, — как говорила в таких случаях героиня Пелевина.

* * *

«Меланхолия» обнаруживает множество параллелей с «Тристаном» уже на сюжетном уровне. Перед лицом скорой смерти мифологические любовники снимают с себя все социальные маски, отказываются от придворных условностей и отдаются иррациональной власти высшего чувства и высшего долга. Важно, впрочем, не то, что ирландская принцесса Изольда полюбила племянника своего венценосного супруга, — а то, что в их жизнь вмешалось то предопределение, которое вершит судьбами всех без исключения вагнеровских героев от Брунгильды до Парсифаля.

Разношёрстная актёрская команда «Меланхолии» говорит на разных английских, но Триер не стремится нивелировать эту вполне вавилонскую разноголосицу акцентов — она нужна ему для создания модели мира, призреваемого его протагонисткой.

Ей вообще претит всё коллективное, она (до поры до времени) не готова делить свою судьбу с кем-то ещё — даже со своими родными. Ближе к финалу изощрённо издевающаяся над сестрой Жюстина предложит Клер встретить Конец пением Девятой симфонии Бетховена — «Оды к радости», гимна объединенной просвещённой Европы, летящей в тартарары вместе со всей планетой.

Триеровская героиня бежит прочь от мелкотравчатой суеты окружающего её мира, от бобовой лотереи, свадебного торта и прочих дурацких ритуалов. Она, может быть, и рада была бы жить не тужить, наслаждаясь полем для гольфа с восемнадцатью лунками и укрываясь от тоски в яблоневой роще, — «но на небе звёздочка восходила // Проклятая звёздочка восходила».

Благодать «Тристана», благодать «Меланхолии» — в отсутствии выбора. Предстоять — вот то единственное, что остаётся героям Вагнера и Триера.

Когда ближе к финалу герои «Меланхолии» собираются на террасе и напряжённо обмякают в плетёных креслах, вспоминается байройтская постановка «Тристана» Кристофа Марталера с её статикой человеческих фигур, оцепеневших в метафизическом столбняке. В ожидании прихода того, что Луиджи Ноно называл La lontanza nostalgica utopica futura, — в ожидании томительной дали будущего.

Жюстину, как и Изольду, влечёт одержимость смертью — которая на самом деле любовь, то есть Liebestod, то есть либидо и мортидо в одном флаконе. То есть Меланхолия.

* * *

Триер бежит вон из кинопавильона, миниатюрной модели коробки театральной сцены. Его тянет на open-air: из мира причинно-следственных связей — в иррациональное, из психологически-бытовой реальности — во вселенную небытового.

«Меланхолия» — об этом. «Тристан» — тоже. Лучше, чем кто бы то ни было из режиссёров (до Триера), это сформулировал в своём спектакле (2005) Дмитрий Черняков (составленные из деревянных палочек «волшебные пещеры» «Меланхолии» отчаянно напоминают и домик из финала его «Китежа», и монастырь из его «Диалога кармелиток»). В кульминации любовного дуэта второго акта гиперреалистический павильон поворачивался на сто восемьдесят градусов, обнажая своё бутафорское нутро, — а пара протагонистов прыгала с него на узкую площадку авансцены (черняковское «Остановите Землю, я сойду» очень близко триеровскому «Земля это зло, не стоит по ней горевать»).

Всю подробнейшим образом разработанную психологическую партитуру полутора актов Черняков пишет лишь для того, чтобы в ключевой сцене спектакля с наслаждением послать всё её жизнеподобие к чертям, выйдя из бытового измерения и признавшись urbi et orbi в том, что Вагнера невозможно решить чисто психологическими средствами.

Клер признаётся сестре: ей хочется, чтобы встреча Конца прошла, так сказать, nice. Примерно то же абсурдное желание движет и большинством постановщиков вагнеровских опер: им всем хочется, чтобы и «Кольцо», и «Тристан», и «Парсифаль» выглядели по меньшей мере nice.

Вагнер отчаянно сопротивляется — и Триер прекрасно это чувствует. Вместо супрематических идиллий Малевича Жюстина ставит на полки своего кабинета «Охотников на снегу» Брейгеля, «Офелию» Милле и, кажется, Босха.

Триер показывает, как рушится, полыхает и трещит по швам окультуренный человеком «идеальный» ландшафт: природа (в высшем смысле слова) берёт своё.

* * *

Каждая постановка «Тристана» — как и любой другой вагнеровской оперы — обязательно оборачивается всеобщей головной болью. Чаще всего вокалисты отвратительно поют и чудовищно выглядят, куда реже — или хорошо поют, или сносно смотрятся. Швах с режиссурой обеспечен во всех указанных случаях.

Рихард Вагнер был редким мизантропом. Тенор Георг Андер, готовивший партию Тристана в Дрездене, сошёл с ума. Первый Тристан Людвиг Шор фон Карольсфельд умер через несколько дней после премьеры. Выдающиеся дирижёры Феликс Моттль и Йозеф Кильберт в разное время умерли за пультом прямо во время исполнения второго акта оперы. «Неужели вы думаете, что я помню о какой-то несчастной скрипке, когда со мной говорит дух, и я пишу то, что он мне повелевает», — писал другой известный человеколюбец Людвиг ван Бетховен.

Музыка Вагнера как будто выпрямляет спину и вырывается на волю. Ей ничто не мешает: пейзажи пустынны и почти очищены от человеческого присутствия.

«Меланхолия» — идеальное воплощение «Тристана», его эстетическая квинтэссенция и поэтический экстракт. Триер не ставит сюжет, не вышивает по мотивам, но очищает партитуру от балласта нарратива и фабулы, обнажая музыкальный код первоисточника.

* * *

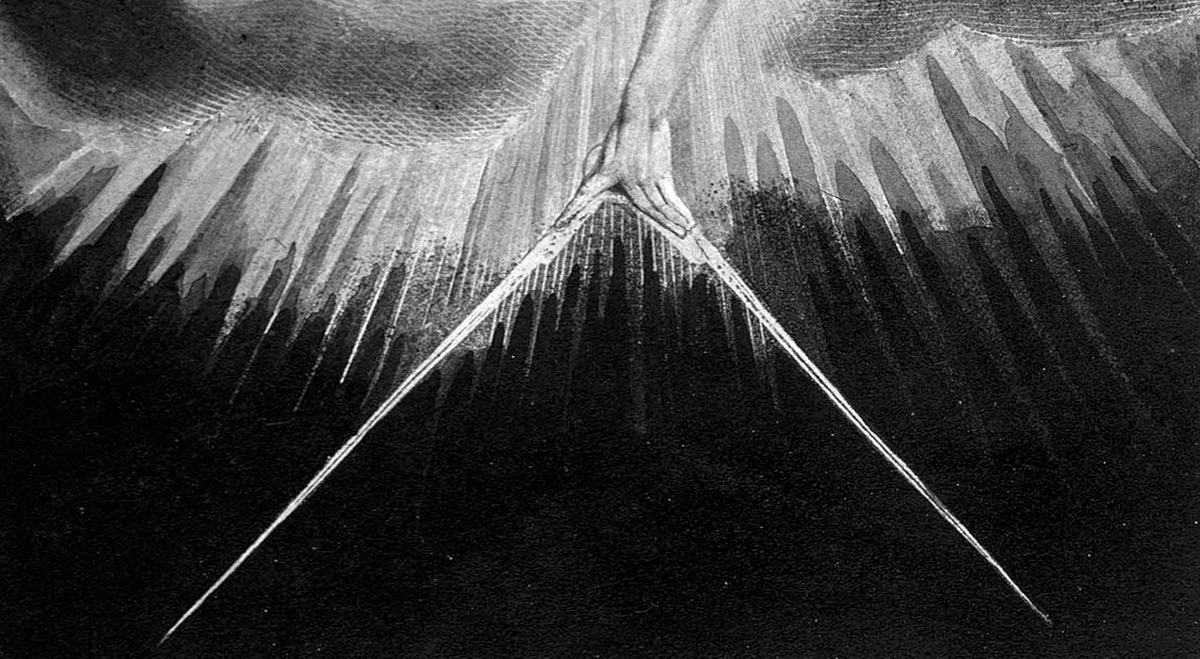

Главное в «Меланхолии» происходит в начале фильма, когда Триер даёт полностью прозвучать вступлению к «Тристану». Остальные два часа десять минут — развёрнутый комментарий.

Музыка Вагнера как будто выпрямляет спину и вырывается на волю. Ей ничто не мешает: пейзажи пустынны и почти очищены от человеческого присутствия.

Всё начинается с озарённого потусторонним взгляда Кирстен Данст, смотрящей на зрителя не столько с экрана, сколько Оттуда. Любовный Взгляд — один из ключевых музыкальных лейтмотивов «Тристана». Такая гипнотическая затуманенность взора очень пошла бы Изольде.

С небес падают мёртвые птицы. Земная твердь превращается в топь. Всё отнюдь не так, как принято в так называемой реальной жизни. Всё отравлено тем «сладким ядом», о котором писал Клод Дебюсси.

Совсем по-иному — по-вагнеровски — течёт и время. Рапид, медленное развёртывание, сковывающее человеческие движения прекрасным пленом шерстяных нитей.

За окнами прекрасного замка полыхает апокалиптический пожар, но до него никому нет дела. Люди во вступлении к «Меланхолии» играют, наконец, свою главную и единственно стоящую роль — проводников истекающего из пальцев Жюстины небесного электричества.

P. S.

Во всех до единой рецензиях, написанных отечественными кинокритиками на «Меланхолию», фигурирует словосочетание «увертюра к «Тристану и Изольде»». Дело тут не в том, что Вагнер, разумеется, никакой увертюры не писал, не в том, что у «Тристана» имеется только вступление, и не в том, что разница между увертюрой и вступлением в данном случае — принципиально сущностная. Эта самая «увертюра» указывает на то, что людям, писавшим о «Меланхолии», не ведом такой важнейший феномен европейской культуры, как вступление к «Тристану». Зато они убеждены в том, что Триер снял «неонацистский апокалипсис» — и ещё в том, что «Земля налетает на Ларса фон Триера». Нет-нет, остановите этот шарик, я сойду.