О Викторе Борисовиче Шкловском

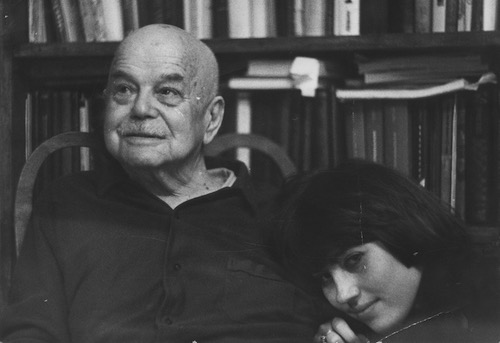

Виктор Шкловский и Любовь Аркус. Фото: Роман Хрущ

«Душа моя лежит передо мною.

Она уже износилась на сгибах.

Сгибали душу смерти друзей. Война. Споры. Ошибки. Обиды. Кино. И старость, которая все же пришла.

Память разошлась кругами. Круги дошли до каменного берега. Прошлого нет.

К берегу ушли круги, кольца любви.

Не сяду у моря, не буду ждать погоды, не позову свою рыбку с золотыми веснушками.

Не сяду ночью у моря, не буду черпать воду старой коричневой фетровой шляпой.

Не скажу: «Отдай мне, море, кольца”».

Zoo, или письма не о любви

Первейшей из его рук наукой была наука писем НЕ о любви, в которых только любовь и есть. Невзаимная и никогда невозможная. Наука принимать эту невозможность как благо и дар.

Спасаться — словом, платить — словом, не отделять одно от другого.

Все остальное — воскрешение слова, остранение, искусство как прием — это потом, потом. Это уже ВГИК.

После моей курсовой работы «Шкловский и Эйзенштейн» Илья Вениаминович Вайсфельд вызывает меня на кафедру:

— Подумай, — говорит старый профессор, — я могу рекомендовать тебя твоему герою и моему соседу в качестве литературного секретаря.

— Что же тут думать, — отвечаю я быстро, — сегодня можно к нему уже пойти?

— Да, но ты должна знать одну вещь: с тех пор как его жена, Серафима Густавовна, ослепла, эта вакансия всегда открыта, потому что никто, ни один человек не может удержаться в этой должности больше недели.

— Почему?

— Видишь ли, деточка. Виктор Борисович не умеет писать. Да-да, не умеет писать. У него даже нет, собственно, почерка. Все последние годы он диктовал своей жене, а потом стали нанимать секретарей. Но видно, что у них не получается. Ну, ты как-нибудь постарайся удержаться подольше. А потом не расстраивайся. Выгонит. Все все равно выгонит. Запустит палкой. И закричит: «Воооон!»

Откидывается в кресле, хихикает.

— Боишься?

Сейчас зима, и снег, и если крепко зажмуриться, выключить зрение, слух и мысли о том, что здесь и сейчас, то — возможно — получится оказаться там и тогда.

Начало восьмидесятых, метро Аэропорт, первый дом от угла Ленинградки.

Узкий коридор весь заставлен книгами. Меня проводят в спальню, она же столовая. В двуспальной кровати — он и его жена. Ему 89 лет. Здесь он проводит весь день, с перерывами на трапезы, редкие прогулки и один час работы до обеда. Мои обязанности: помочь ему дойти до кабинета, записать «диктовку», расшифровать и показать текст. Еще отвечать на глупые письма. На умные он сам ответы диктует. Нужно уметь различать. Я подхожу к кровати и подаю ему руку. Его удивительную лысую голову я знаю по миллионам описаний – она была такой и тогда, когда он был молод. Страшное, неудержимое желание осторожно погладить эту голову, дотронуться до нее. В этот момент он протягивает ко мне свою руку, похожую на огромного краба и дотрагивается до моей головы. Осторожно гладит.

Виктор Шкловский. Фото: Роман Хрущ

Тихо-тихо веду его в кабинет. Он принимает форму огромного кресла, стоящего у письменного стола размером в комнату. Мой стульчик напротив.

Он издает какие-то невообразимые звуки, громкостью и мощью не соответствующие физической слабости, которая рвала душу, пока мы долго пробирались по маленькому коридорчику.

Прокашливается, прочищает голос.

Я включаю диктофон.

«Сейчас осень, — трубит Виктор Борисович, глядя куда-то в верхний левый угол солнечного квадрата на стене, — птицы улетают…»

На всякий случай дублирую запись на бумаге: …в «Домби и сын» Диккенс описал…, в «Страннике» Вельтмана читаем…, когда Лоренс Стерн начинал…, черновики к «Анне Карениной», моталка на Третьей фабрике, шляпа Эйхенбаума на подоконнике…

Диктовка окончена. Медленный путь в спальню, к Серафиме Густавовне…

«Витя, как ты сегодня работал?»

(жалобно) «Я устал, Симочка»…

Голос меняется до неузнаваемости: от трубного баса до дребезжащего шелеста.

Я расшифровываю запись и прошибает меня холодный пот.

Страничка бреда. Птицы, шляпа, Стерн, черновики. Связи между ними никакой. Хоть умри. И парадоксов никаких. И «сближения далековатых понятий» — тоже, потому что далековатость есть, а сближений никаких нету…

Тупо смотрю на страничку, перечитала сто раз, понимания не прибавляется.

Всплывают в памяти любимые страницы, читанные-перечитанные в любовном восторге и «сношенные наизусть, как старое платье»…

И тогда.

Расшифровку в корзину для бумаг — вон.

Новый лист в машинку, скрипит каретка.

Быстро-быстро, потому что уже вплыла в кабинет дородная Матрена Сергеевна как с картины «Шоколадница», только старая под стать всему дому и без чепца. Уже прогудела сурово: «Виктор Борисович работу ожидают…»

Сейчас, сейчас…

Все то же самое, только каждое предложение с новой строчки.

Никаких отточий и двоеточий.

Графика текста.

Книжная верстка на машинописном листе.

Такое волшебство: вот они, сближения. Все на месте. Шкловский.

Несу. Подаю лист. Читает.

И трубным басом: «Симочка, сегодня я опять в хорошей форме!»

Виктор Шкловский и Серафима Суок

Время мемуаров, я надеюсь, еще не пришло, но моим детям нужен сегодня текст на сайт, Виктору Борисовичу 125 лет. Вышло его собрание сочинений.

Я стараюсь.

Про наследие, наверное, расскажут Калинин, Левченко — надо их записать. Хорошо бы еще Мишку Ямпольского и Юру Цивьяна. Жалко, что умер Александр Галушкин. Мы не были с ним знакомы, но он писал мне в фб: «приветствую, коллега»…

Я смотрю в окно, в свой Благоев переулок, и там не мой двор, а внутренний скверик по улице Черняховского, дом 4.

Вот к своему подъезду подходит старый писатель Мунблит. Он иногда заходит к нам. Виктор Борисович его уважает, но ему с ним скучно. Потому он через полчаса включает пьеску «старческий маразм», и просит Мунблита позвонить Юре Тынянову. Мунблит сочувственно жмет мне руку в коридоре: «плох старик, плох», я сдерживаю смех, знаю, что за закрывшейся дверью Виктор Борисович, радостно стаскивает зеленые вельветовые штаны и залезает в постель: вот как ловко он провел Мунблита…

Вот, спотыкаясь и оглядываясь, несется журналистка из «Литературной газеты». Виктор Борисович только что прервал интервью, запустив в нее палкой.

«Что, что случилось, Виктор Борисович?»

«Она задала мне вопрос: что такое реализм? Что такое реализм!!! Я всю жизнь не могу ответить на вопрос, что такое реализм одного Толстого в одном романе «Анна Каренина»! Что такое реализм!!!

Вот скверик. Именно здесь, на одной из наших немногочисленных прогулок (с этой обязанностью я справлялась плохо, заставлять не получалось), он сказал мне: «Запомни, деточка, предательство — это не такая страшная штука. Пока остается возможность что-то исправить».

Вот бежит вприпрыжку друг Кролик, сын моего учителя Майи Иосифовны Туровской. Мы с ним под руководством Майи и Инны Натановны Соловьевой учимся делать академические комментарии для публикации Шкловского в журнале «Театр».

Я мучаю Виктора Борисовича идиотскими вопросами, он терпеливо работает подопытным кроликом, не помнит решительно ничего, о чем я его спрашиваю, но морщит лоб, и что-то вроде бы вспоминает. А скорее всего врет как первоклассник, он вообще-то не дурак приврать, и к академическим комментариям уважения не имеет.

«Да ну, Виктор Борисович, — смеюсь я, — так ли?»

Он сияет. Мгновенно сиять — это одно из многого в нем удивительного.

Только что еще не сиял — и вот!

— Смейся, — говорит он, — смейся еще. Мне так нравится, как ты смеешься. Очень смешно ты смеешься.

Виктор Шкловский и Серафима Суок. Фото: Роман Хрущ

Он был добр ко мне. И Серафима Густавовна — слепая, прикованная к постели, но курившая сигарету за сигаретой и выпивавшая перед обедом рюмку коньку — тоже была ко мне добра.

Вечером они лежали, каждый в своей кровати, и я отвечала на мильон их вопросов: про ВГИК, про Львов, про маму, про любовь, про фильмы, про книжки, про еду, про город.

— Во что ты одета сейчас, — спрашивала Серафима Густавовна.

И после моего описания наводила критику, давала рекомендации.

Чтобы ей было не обидно, я записывала на диктофон и ее. Ей было что рассказать: одна из сестер Суок, любовь Олеши, жена Нарбута, прототип девочки-куклы в «Трех толстяках», она рассказывала мне, сжимая в артритных пальцах сигарету, непарадную историю советской литературы.

Виктор Борисович, лежа в своей кровати, улыбался.

Как водится в такой семье об эту пору, единственным предметом их разногласий был вопрос «кто раньше умрет».

Первой умерла Сима.

А дальше началась другая история.

«Душа моя лежит передо мною.

Она уже износилась на сгибах».

Он был старым человеком, красивым и мощным. В своей мощи он превосходил весь совокупно молодой ВГИК, из которого я к нему приходила. Перепад температур и масштабов был трудно выносимым.

За время нашей с ним работы мы подготовили к печати новую «Теорию прозы» и начали «За 60 лет».

Когда он умер, я была беременна Нюшей и плохо поняла, что произошло.

Сейчас понимаю лучше.

«Сгибали душу смерти друзей. Война. Споры. Ошибки. Обиды. Кино. И старость, которая все же пришла.

Память разошлась кругами. Круги дошли до каменного берега. Прошлого нет.

К берегу ушли круги, кольца любви.

Не сяду у моря, не буду ждать погоды, не позову свою рыбку с золотыми веснушками.

Не сяду ночью у моря, не буду черпать воду старой коричневой фетровой шляпой.

Не скажу: «Отдай мне, море, кольца”.

Утром, в час, когда уже можно отличить белую нитку от голубой, я говорю слово – Любовь.

Солнце вылилось в небо».