Эдуард Шелганов — Опыты перевода на киноязык

Продолжаем цикл, посвященный независимым авторам постсоветского кино, которые остались в стороне от больших кинематографических течений (первый материал был посвящен Дмитрию Фролову). Глеб Сегеда и Ира Дмитриева встретились с Эдуардом Шелгановым — режиссером, экспериментировавшим с эстетикой немого кино и порнографии, экранизировавшим Платонова, а ныне — работником котельной.

Фильмы Эдуарда Шелганова могут показаться оторванными от своего времени и поколения, которое пришло вслед за движением Параллельного кино в 90-е. Но это не так. Оттолкнувшись от методов Сокурова, Юхананова, Юфита, Добротворского и других теоретиков и практиков нового авангарда, Шелганов перешел к резкой полемике с ними. Критика эта подкреплялась как многочисленными текстами, так и самими фильмами.

Когда Эдуард назначил нам встречу на Площади Мужества, мы вспомнили одноименный фильм Юфита. Оказалось, неспроста. Советская застройка мгновенно перенесла нас в условные 80-е — мы как будто окунулись в то самое время, когда представители ленинградской творческой интеллигенции, чтобы не числиться «тунеядцами», отправлялись работать в кочегарки и котельные. Как вскоре выяснилось, Эдуард вместе с товарищами работает в котельной. Туда мы и направились.

Посреди строгих елей показалось причудливое округлое здание — конструктивистская фантастическая баня в стиле картин де Кирико. Прежде чем начать интервью, Эдуард предложил показать устройство самой котельной — печи, трубы, стол с рабочими инструментами, отдаленно похожий на монтажный. Когда мы вышли на крышу, в бассейн с разбега с веселым гоготом плюхнулось несколько раскрасневшихся голых мужиков — кажется, мы и правда оказались в фильме Юфита. В кабинете котельной мы немного полистали лежащие тут альбомы с искусством — там были купальщицы Моне. Раздался звук откупоренной винной бутылки.

Конец 80-х, депрессия, Deus Ex Machina и увлечение кино

Откуда пришла твоя потребность снимать? Как ты впервые заинтересовался кино?

В юности у меня был период глубокой депрессии. Это примерно конец 1980-х в Ленинграде, когда повсеместно было ощущения конца эпохи. Энтропия была тотальна. В депрессии кино увиделось способом возвращения и сборки действительности, образом доверия, Deus ex machina, вариантом противостояния энтропии, пересборки ее. Круг общения тогда у меня был достаточно творческий. Я наткнулся на ребят, которые обучались в Свободном Университете. Там Курехин набирал людей для музыкального образования, Юхананов набирал киношников, с его учениками я и столкнулся.

Камера стоила недешево — где-то полугодовая зарплата дворника.

Ты учился вместе с ними?

Нет, просто сотрудничал. Этот проект университета быстро загнулся из-за проблем с финансированием. Кажется, потом Юхананов еще долго не мог найти место в образовательной сфере. Я не был с ним знаком, но был наслышан о разных его идеях, которые подхватывали и разносили ученики. Я воспринял их чувство кино, пришло понимание того, что кино может делаться сиюминутно, спонтанно, необязательно студийно. Необязательно вставать в очередь за кино. При этом кино может обладать универсальным языком, способным обнаруживать емкие смыслы, впитывать в себя разнообразные практики. В конце концов, кино начинается в голове. Когда я это осознал — купил 16-мм камеру. Камера стоила недешево — где-то полугодовая зарплата дворника.

Что это была за камера?

Это был советский 16-мм Красногорск. В то время еще было советское любительское производство, в магазинах можно было купить 8 мм и 16-мм пленку, действовали лаборатории по проявке, чьи услуги были тоже недешевы. Минута проявки стоила рубль, 40 минут материала — ползарплаты. Помню, как я купил школьный проектор у какого-то сторожа, на него ушло две зарплаты. Моя первая жена еще долго вспоминала, как два месяца было нечего есть. Когда в 90-е из магазинов пропала пленка, закрылся проявочный комбинат, приходилось покупать бачки, химикаты, находить просроченную пленку и проявлять в домашних условиях. В то время я был одним из последних в городе, кто мог проявлять 16-мм пленку. Ко мне приходили множество людей, которым негде было проявлять свои домашние пленки, и я их проявлял в ванной.

Кино делалось по обе стороны экрана.

У тебя также есть фильмы, снятые на 35-мм — эту пленку ты тоже проявлял сам?

С 35-мм пленкой я стал работать, когда уже начал учиться в Институте кино и телевидения. Появился доступ и к просроченной пленке. Помню, один знакомый украл целый грузовик такой пленки из института. Она все равно была бы смыта на серебро. Однако, 35-мм не проявить в домашних условиях, это уже другой объем, это негатив, то есть в отличие от 16-мм нужно еще ее печатать. Кажется, в 90-е только «Лендок» мог проявлять черно-белую 35-мм пленку. Там Герман и проявлял ее для фильма «Мой друг Иван Лапшин».

Русский немой. Конец Санкт-Петербурга

«Русский немой» был твоей первой серьезной попыткой снять фильм?

Да, как мне тогда казалось. Это была пространная рефлексия на тему взаимодействия человеческого и кинематографического языков, их сходства и различия. Мы были заражены Годаром. Меня интересовало, как существование людей в языке можно передать средствами кино. Хотя первым сложившимся фильмом я все же считаю «Икар».

Идея фильма пришла до съемок или уже с отснятым материалом за монтажным столом?

Дело в том, что монтажа не было, как не было у меня и монтажного стола. Я снимал на 16-мм и отсматривал материал на проекторе, склеивал клеем. В процессе съемок сценарий «Русского немого» менялся, и финал сложился при коллективном показе, куда пришел один из учеников Юхананова, который высказался о своем понимании фильма. Я решил снять его в финале как одного из комментаторов изображения. Идея того, что зритель — это часть кино, трактователь фильма и участник его, была популярна. Кино делалось по обе стороны экрана.

Ты ушел из Института кино и телевидения, а затем вернулся обратно. Почему?

Я проучился год. Мы сняли первые работы. Я понял, что правила, которые нам преподавали, были архаичны и малоприменимы к кинопроизводству, каким я его видел. Чтобы перевести студийный, профессиональный язык на свой, пришлось абстрагироваться, искать иную степень понимания кино, свой квадрат. Мне кажется, что профессиональный киноарго скорее относится к театру, там, в отличие от кино, действительно разработан общий язык. Когда я перевел для себя этот околотеатральный язык на кинематографический, сложилось так, что Семен Давидович Аранович, в мастерской которого я начинал, предложил мне вернуться.

Эксперимент — это частная практика, а авторское кино — это во многом параноидальное занятие.

Что происходило за этот год вне учебы?

Я писал и снимал. Например, фильм «Падение» — один из первых опытов перевода своего ощущения кино на изобразительный язык. Фильм Антониони «Крик» тогда мне казался тем же «Падением», но более развернутым. Паранойя — один из признаков независимого автора.

Вернувшись в институт, я пришел со своим 16-мм проектором на занятия Добротворского, который преподавал у нас историю кино. Он вызывал симпатию своим чувством кино, своим поведением, пафосом и демократизмом. Я сказал: «Сергей Николаевич, чего болтать, давайте покажу фильм», — к тому же он шел всего 10 минут. Он тут же согласился, и мы посмотрели «Падение» прямо на уроке. Студенты, бывшие на занятии, сказали, что это бред, к кино имеющий отдаленное отношение. Однако Добротворский быстро понял идею фильма — историю о переводе киногоризонтали в вертикаль. Он тут же возразил, сказав, что надо снимать кино не об этом. Как он метафорически выразился, «кино это — картина, где гвоздь — в глазу». Мы быстро поняли друг друга, поняли то, что взгляды и ориентиры у нас разные. Сергей Николаевич был, скорее, приверженцем модернизма, который ощущался уже пышным прошлым. Скорость понимания — один из кинопрофессиональных признаков. И Добротворский его продемонстрировал на ходу.

Кинообразование способно сформировать авторский взгляд?

Аранович говорил, что невозможно научить снимать кино. Но он, как и Добротворский, был человеком свободным. Поступавший со мной приятель тоже пришел со своим проектором к нему, так как в институте не было оборудования для показа 16-мм пленки. У нас еще была шутка: приносить проектор в институт — это как пианисту приходить со своим роялем в консерваторию. Заодно с фильмом приятеля я показал своего «Икара», и этого оказалось достаточно для поступления.

Как снимался «Икар»?

Это как раз был тот фильм, из-за которого мы с женой голодали два месяца. Она была оператором. На первом курсе надо было постоянно сохранять рефлексию, свой навык, чтобы не терять практику понимания кино, чтобы не уйти в театральную стилистику. Уйдя с первого курса, я снял фильм «Чайка» — тяжелый фильм на 40 минут. И тоже принес его с проектором к Арановичу. Бедный преподаватель посмотрел работу полностью в зале «Ленфильма», но не высказал недовольства о потере времени, взвешенно прокомментировал свои ощущения, найдя в этом фильме элементы кино. Это редкое свойство, педагогическое терпение, готовность увлекаться чужим увлечением, которое может быть и заблуждением. Но без увлечения кино становится плоским, предсказуемым.

А о чем этот фильм?

Это достаточно интимное кино о самочувствии женщины перед камерой. Там есть некоторые параллели с историей кино в целом, то есть женщина переживает различные ощущения женских кинотипажей в истории кино.

Ты уже в тот момент избрал мифологию источником вдохновения?

Такие вещи приходят спонтанно. Я где-то прочел, что у Пудовкина был фильм «Конец Санкт-Петербурга», и это название срезонировало — 90-е были пропитаны ощущением конца. Родился образ фильма «Икар», и музыка Шнитке показалась органичным музыкальным сопровождением к нему.

Невозможность отступить к налаженному быту формирует авторскую неподдельность.

Когда ты начинал снимать, уже был насмотрен в плане экспериментального и авангардного кино?

Сходу и не скажу. Помню, Добротворский показывал фильмы Майи Дерен и подобных режиссеров. Увидеть что-то в таком духе было сложно, только появился формат видео.

Может быть, люди еще не воспринимали радикальные авангардистские формы и были более привычны скорее к экспериментам в духе французской новой волны, вроде фильма «Никотин» (1993)?

Скорее это зависит от профориентации. Например, люди, которые ходили на занятия Сергея Николаевича Добротворского, уже были настроены на съемку сериалов, и в дальнейшем они нашли себя именно там. И, возможно, это было правильно. Всему свое время, эксперимент тоже должен быть уместен. Это зависит не только от понимания, но и от задач — одни хотят заниматься производством, другие частными практиками. Эксперимент — это частная практика, а авторское кино — это во многом параноидальное занятие. Фильм «Никотин» увиделся слабым подражанием волне, Сергей Николаевич слишком часто курил.

Ты где-то упоминал, что работал дворником, это правда?

Да, в то время я днем работал дворником, а ночью — сторожем в школе, жил в подвале, это была бывшая дореволюционная прачечная с высоким арочным потолком, как в кино. Хотелось какой-то исключительной, неподкупной жизненной ситуации, чтобы иметь право на самовыражение. Невозможность отступить к налаженному быту формирует авторскую неподдельность. Надо быть в какой-то мере отшибленным, чтобы иметь право на текст и его реализацию. Комфорт или какие-то бытовые обязательства мешают этому. Это несколько параноидальное ощущение.

При этом тебе хватало средств на съемки и, по крайней мере, на пленку?

Почти вся пленка была найдена или подарена. Один из деятелей 16-мм кинопроизводства Дима Фролов подарил мне много пленки. В 90-е она уже никому была не нужна, так как была просрочена. Химикаты, которые ненужные лежали в любительских киностудиях, тоже отдавали. Так что съемка вообще ничего не стоила.

Экспериментальное кино Дмитрия Фролова — Осторожно, модерн!

Вы работали над чем-то вместе с Фроловым?

Мы приятельствовали. У него были знакомые актеры, которых я мог одалживать для своих проектов. Мы были в одной среде, но погружения в кино друг друга с его или с моей стороны не было.

Групповой портрет одиночества, некрореализм и сценарий для Юфита

Другой твой ранний эксперимент «Групповой портрет одиночества» напоминает эксперименты параллельщиков и некрореалистов. Он был вдохновлен чем-то конкретным?

Фильм «Групповой портрет одиночества» — о невозможности задержаться в кино. Эта невозможность показалась близкой похожей невозможности задержки в жизни. Это мотив не только психологический, но и производственный. Находимые и высказываемые кинопроизводственные мотивы, как расхожие онтологические проблемы — один из методов того кино, которое мне казалось интересным. Это киноэстетика как метафора обстоятельств жизни.

А что значит «не задержаться»?

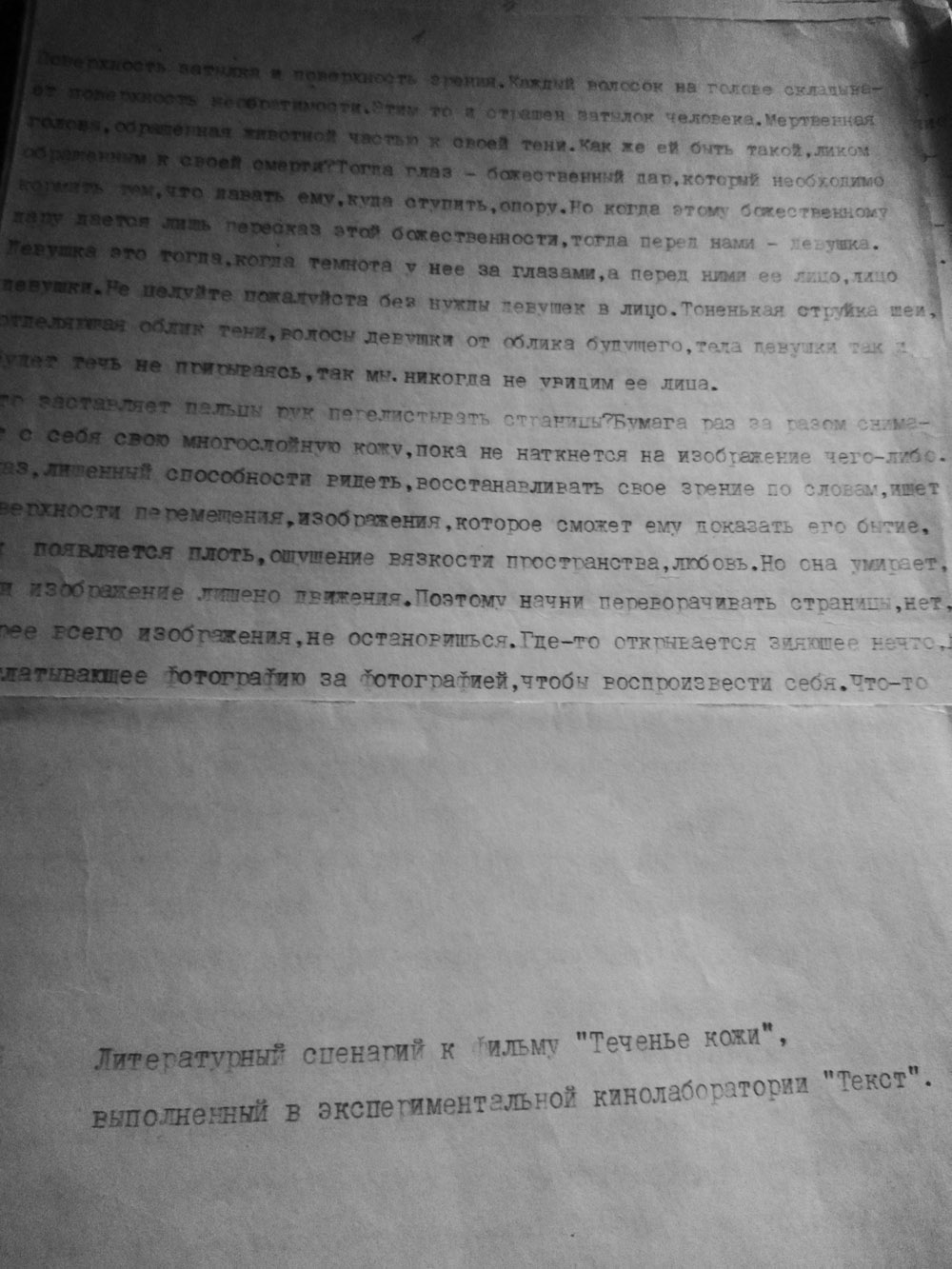

Я имею в виду отсутствие возможности задержки в кадре. Меня занимало переложение технических проблем в кино, проблем актера, оператора на человеческий язык, узнавание этих технических проблем в опыте жизни было мотивом создания фильмов. Что касается некрореалистов, я, конечно, знал их заочно, но тут дело в симпатиях, не только художественных, но и человеческих. С тем же Юфитом у меня была попытка сотрудничества. Наш общий знакомый, который был у него оператором, однажды принес Юфиту мой литературный сценарий, и Юфит предложил мне сделать из него режиссерский. Я написал нечто совсем иное (меня несло) и на этом наше сотрудничество закончилось.

Кино существует до речи или после, но не во время.

Спокойно, детки, он не кусается

Что думаешь о творчестве самого Юфита?

В начале 80-х он уже сложился как автор. Он перевел коллективные панк-ощущения 80-х в формат «некро», разложил их на составляющие и закрепил, найдя свой магнетизм. Позже, как мне кажется, он стал понимать, что ему не хватает драматургии, работы со сценарием. Наиболее сложившийся его фильм — это «Деревянная комната», снятая вместе с Владимиром Масловым. Мне казалось, что Евгению не хватает литературы, хотя обо мне то же самое говорил Сокуров. В его фильмах не хватает проработанности — Юфит переводил свое ощущение кино в жанр приключения, а не выстраивал драматургические отношения, которые могут проявляться, накаляться и пропадать. Поэтому все его фильмы бытовали на уровне фриковатого экшена. Лично для меня это было скучновато.

Помимо фильма «Пустота» Дмитрия Лурье ты еще где-нибудь снимался в 90-е? Не предлагал ли тебе Сокуров после участия в его программе сняться у себя?

Сокуров не предлагал. Я и Димин фильм бросил, взбесился — разозлила пошлость замысла. Это несмотря на то, что Дима у меня аккуратно снимался в «Первом холоде».

А почему замысел «Пустоты» показался пошлым?

Мне нужно было бежать за трамваем и падать. Это был фильм о том, что девушки не ценят чистых чувств. У Димы есть один приемлемый гомоэротичный фильм «Разрыв» («Split») 2000 года с актерами Юфита и с одним из его операторов.

Коллективный гипноз и отношение к пропаганде. Брессон. Лаборатория «Текст»

Пластика в кадре твоих ранних фильмов вызывает ассоциации с Брессоном.

В те годы Годара, Бергмана, Брессона можно было посмотреть только в кинотеатре Госфильмфонда «Спартак». Брессон, наверное, оказал какое-то отдаленное влияние. Его фильмы дали понимание, что кино может быть сдержанным, отстраненным, сухим и техническим, оно не обязано быть эмоциональным. Дал понимание того, что художественное сложение фильма может быть кинотеорией автора.

Ты часто использовал стилистику немого кино. Для тебя это стиль, метод или дань уважения? Ты намеренно избегал звука в своих пленочных фильмах или это технический момент?

Скорее, это было вынужденным ходом. В 16-мм кино тяжело снимать диалоги. Речь в кадре делать было очень сложно, проще было выражаться пластически. Но это ограничение в итоге стало одним из элементов киноязыка для меня. Этот навык, немое выражение актера, до сих пор кажется мне одним из кинематографических признаков. Кино существует до речи или после, но не во время.

Появляется внутренне необусловленное кино — бесчеловечное.

У большинства режиссеров, с которыми мы общались, в фильмах в том или ином виде фигурируют насущные темы перестройки, кризиса, распада СССР. Кажется, что твои фильмы эти веяния обошли стороной. Чем был рубеж 80–90-х для тебя?

В перестроечное время мы были еще молодыми. Возраст 15–16 лет — это период наглости, и тогда появилась возможность ее выразить. Молодые могли сами себя легитимизировать, то есть у нас не было нужды признания со стороны в связи с распадом социальных связей. Самодостаточность большого коллектива вообще была свойственна неофициальной культуре 80-х, когда люди поняли, что они — не какая-то узкая группа, а целое поколение со своим, отдельным видением, требующем воплощения. Для 80-х была характерна атмосфера произвольности, единения, быстрого языка. Люди легко узнавали друг друга в силу некоторого общего эрзацкультурного жаргона. Требовалось немного — Кастанеда, Ричард Бах, немного Томаса Манна, Летов, Уэйтс, Джармуш, Бергман и Годар. Эта скорость коллективного доверия была утрачена в 90-е, но осталась память о том, что такой быстрый язык и быстрое понимание — массово желанны.

Поэтому твои фильмы 90-х не привязаны к актуальности и современности и ориентируются на вневременное?

Это можно считать неким дефектом. Например, мою убежденность в том, что нельзя снимать без сценария. Снимать какие-то спонтанные коллективные проявления — значит не иметь сценария. Речь, поведение персонажа складывается поверх написанного текста. Иначе никак. Это был внутренний запрет.

В то же время твой фильм «Трансляция» будто бы полемизирует с современностью. В нем телевидение действует как гипноз, который одурманивает и ведет к самоубийству. Так ты выразил свое отношение к пропаганде?

Насколько я помню, этот фильм был результатом увлечения эстетикой Параджанова и ее столкновением с телевизионной эстетикой. Надо же в кино что-то с чем-то сталкивать. Я с удивлением обнаружил, что на этом стыке рождается нечто террористическое. Экспериментальные фильмы продиктованы глубоко субъективными ощущениями. Фон тревожных событий в стране, угроза, которая транслировалась с экранов, считывалась и влияла. Возникла потребность в противостоянии этой угрозе. Такой реакцией и стал фильм, он был попыткой универсализации происходящего, поиском эстетического жеста, которым показалось заимствование эстетики Параджанова. Независимое кино нуждается в узнавании, в цитировании, в повторении, поскольку обладает ограниченными возможностями. Большое, студийное кинопроизводство, в свою очередь, тоже нуждается в независимом кино, в узкочеловеческой точке киноотсчета, которая сегодня утрачивается. Появляется внутренне необусловленное кино — бесчеловечное.

Фильм должен иметь твердую опору в тексте.

Именно в это время появилась лаборатория «Текст»?

Уйдя с первого курса и поняв, что профессионально я малопригоден для какого-то типового кинематографического усилия, я понял, что для производства фильма необходим текстуальный подход. Фильм должен иметь твердую опору в тексте. То есть если фильм появляется после речи — речь должна быть и полностью кончаться. Стало понятно, что фильм должен опираться на теорию: должна быть теория панорамы, теория психологии персонажа, теория существования актера перед камерой, теория монтажа. Например, был сценарий фильма, посвященный пониманию панорамы. Скажем, для того же Тарковского, панорама была одним из главных инструментов повествования. Для меня, например, панорама — это признак катастрофы и кладбища. В сценарии о панораме была сцена, где человек, пытаясь дразнить машиниста, перебегает перед поездом. Только на площадке мы поняли, что это очень опасно, и не стали реализовывать сценарий. Мне хотелось сделать перевод подробных технических вещей на язык драматический. В конце концов, панорама — это не только о кино. Панорамность может быть и элементом психологии, элементом существования человека, признаком власти.

А кто участвовал в этой лаборатории?

Зависело от того, с кем кто договорился. Все-таки заразить своей идеей — непросто, особенно в отсутствие финансирования и комфорта. Помню человека, который был идентично мне погружен в кино — его звали Павел Лавренюк, он был тем абитуриентом, который приносил свой проектор к Арановичу. Он снял фильм «Черточка», тяжелое кино: в лесу человек, одетый в шинель, мучительно ползает по пушке минут десять — пятнадцать и в конце уходит в лес и сумрак еле видимым. Я увидел в этом глубокое понимание природы кино, способность к метафоричной передаче этого понимания. Ощущалось, что автор выражает чувство агрессивной непроходимости жизни, из которой придется уйти, так и не преодолев эту среду. Очень судьбоносно, проницательно. Это чувствовалось. На таком авторском взаимопонимании и выстраивается некая общность, которая, впрочем, всегда может распасться ввиду жизненных обстоятельств. Паша, к сожалению, сгинул.

Дорога для ангелов. Интервью с Сокуровым. Лучший сценарий — это литература

Написал ли ты для «Дороги для ангелов» оригинальный сценарий или фильм имеет какую-то литературную основу?

Это был мой первый фильм после возвращения на второй курс института. Он тоже стал своего рода реакцией на мировоззренческий вызов со стороны разных искушений.

Этот фильм был показан по ТВ. Как и кем он был замечен?

Фильм был показан благодаря Сокурову. У него был цикл телепередач «Остров Сокурова». Уже позже, после того как я снял «Птицеловство» и «Первый холод», он предложил пообщаться в передаче.

Александр Сокуров: «Режиссура создается руками и головой»

Какие впечатления у тебя остались после этого разговора? Честно говоря, со стороны ты выглядишь растерянным.

Естественно, я испытал чувство благодарности. Когда прикладываешь большие усилия, совершаешь какие-то личные рискованные для благополучия эксперименты, то часто ощущаешь нехватку легитимности. И конечно, ты благодарен, когда человек протягивает тебе руку, высказывает искреннюю поддержку, расшифровывает твою работу. То есть находится читатель, зритель. А растерянно я выгляжу от того, что не очень понимал, о чем наш разговор и к чему он ведет. Например, с Добротворским мы быстро друг друга поняли, пусть и обнаружили разность эстетик, в случае с Сокуровым такого взаимного понимания не произошло. Возможно, мы слишком поздно с ним встретились.

Религия искушает пониманием или языком, как и кино.

Нельзя научить снимать кино, но можно ли научить писать сценарии или прозу?

Кино — это выбор оттенка, как глаза. Можно ли этому научить? Можно научить тому, что оттенок может быть точкой зрения? Это алогично. Учить алогичности трудно. Сценарий отличается от прозы. Сценарий — это уже кино, но на бумаге, где преобладает увиденное персонажем, а не автором. Сценарий — совпадение автора и персонажа, где движение персонажа, физическое перемещение — уже повествование. Кто умеет делать кино на бумаге, того можно научить его снять. Хотя бывает и недееспособность, паника и вообще несклонность к реализации.

Наверное, бывает такое, если сценарий действительно хорош, то он самодостаточен и просто не нуждается в экранизации. А ты свои сценарии считаешь хорошими?

Те, которые я писал не для себя, — хорошие. Самодостаточный сценарий — это, наверное, уже литература — Булгаков, скажем, Шолохов. Там уровень сценария выше уровня кино, и кинематографу приходится подпрыгивать. Хороший сценарий и хорошая литература — разные вещи. Хорошая литература — это литература, освобождающая воображение, она заполняет образ речи (персонажи, автор поговаривают максимум в тех или иных обстоятельствах) и рисует картину воплощения желаний (чаще всего тягостную). Кинематографу требуется занимать воображение читателя, зрителя, то есть он не освобождает, а закабаляет, но это чаемое зрителем закабаление.

Нация большой литературы уснула в колыбели чтения.

Еще в интервью Сокурову для его передачи ты сказал, что после режиссуры хотел бы уйти в духовную сферу. Ты имел в виду какую-то религиозную деятельность?

Думаю, любой режиссер рано или поздно видит себя так. В конце концов, кино — это работа со светом и тенью — конфликт между. Например, наблюдаешь, как свет путешествует по будням и пытаешься зафиксировать это движение. Находишь метафоры присутствия, отсутствия света, видишь сам себя сторонником света или тени, возможно, начинаешь ассоциировать себя с какими-то адептами. Например, я увлекался исламом, читал Коран, видел определенные исламские перспективы. Но это искус. Конфессии говорят нам, как смотреть, чувствовать, понимать. Религия искушает пониманием или языком, как и кино. Ты начинаешь пользоваться языком, и он помогает тебе в поисках. Кино уместнее — там ты видишь перспективу, чем это может кончиться и пытаешься предостеречь себя или предполагаемого зрителя. Из попытки реализации такого предостережения и сложился фильм «Дорога для ангелов».

Первый холод. Платонов и заморозка героики

Фильм «Первый холод» снят по рассказу Платонова «Река Потудань». Как по-твоему могут взаимодействовать литература и кинематограф? Как ты сам работал с текстом Платонова?

У меня была теория, что хорошая экранизация — это нечто обратное литературному аналогу. Например, «Тихие страницы» Сокурова виделись хорошей экранизацией, там Раскольников не раскаивается, а наоборот утверждает величественную непроходимость экрана, совпадая с ней. Экранизируя «Реку Потудань» следовало проверять текст экраном. И текст пошел в другую сторону, в сторону неслияния персонажей. Я хотел, чтобы фильм объяснял природу постсоветской пустоши, природу вырождения, поскольку дореволюционное кино не наследовалось другим. «Первый холод» был метафорой не только русского кино, но и объяснял характер позднесоветской действительности, где навык чтения преодолевает способность к поступку. Нация большой литературы уснула в колыбели чтения. И наступает холод, ставший советской эпохой заморозки героики.

В современном российском кино искажения много, но нет речи, своего языка.

В своих теоретических текстах ты писал об исследовании зрения, направленного внутрь, и зрения, направленного наружу, которое привело тебя к отказу от звука в пользу немого кино. Можешь подробнее рассказать об этом?

90-е были годами мертвящей неподвижности. Например, «Первый холод» виделся возможностью разложить эту неподвижность на составляющие, увидеть в ней неслучайность. Для кино видеть — важно. Сейчас, кстати, масса примеров «слепого» кино. «Первый холод» — об экзальтированном дореволюционном кинематографе со своей специфичной манерой, где диалоги формальны, и на первый план выходит эмоциональность персонажей. Этому противопоставлялся избыточный идеологизм советского кино, который тоже не назовешь человеческим диалогом. В «Первом холоде» советское кино не может полюбить российское, их практики, как речевые, так и поведенческие, несовместимы. Экранизировать лучше ту литературу, которая помогает понять специфику кино, и так, чтобы помощь была уместной.

Птицеловство. Пазолини и «птичий» киноязык

В фильме «Птицеловство» есть игра со словами, рождается своего рода «птичий» язык. В этом и была основная идея?

Там вообще много условности, к чему я тяготел тогда. Условность — это один из способов создания киноязыка. Скажем, когда автор находит свой театр для своего фильма, рождается, как ни странно, кино. Если автор избыточно привязан к реалиям жизни, тогда кино паразитирует на том, что видно из окна — оно не имеет языка, оно ограничено видимым, оно не говорит, а показывает и зачастую показывает из-за штор. Сегодня я вижу в кино сплошные шторы, эстетику замочной скважины — широкой, узкой. Опять же есть проблема понимания реальности. Как ее снимать? Как увидеть реальность, чтобы она была художественной? Надо ее исказить так, чтобы искажение обладало речью. В современном российском кино искажения много, но нет речи, своего языка. Это, как правило, кривляющаяся, глумливая обезьяна. В «Птицеловстве» реальность увидена, как женщина, вынуждаемая на криминал. Конфликтные мотивы существования персонажей в финале примиряются в человеконенавистнической феминной реальности. «Птицеловство» — это феминистский фильм.

Кажется, что герои «Птицеловства» ломают структуры языка, будто разговаривая на футуристических наречиях, при этом фильм уходит в область архаичной культуры.

В звуковом варианте фильма использованы африканские и индейские мотивы — племенные архаические опыты, которые примиряют с действительностью и в то же время раздираемы конфликтами. Человек может себя чувствовать причастным к племени и его локальным практикам и понимать их ограниченность. Как эту причастность и понимание обобщить — может быть проблемой, как частного, так и общесоциального порядка. «Птицеловство» пытается унифицировать различные предполагаемые племенные мотивы так, чтобы эти родовые травмы были прощены, освобождены. Для середины 90-х, мне, кажется, это было уместным кинопредложением, оказавшимся без продолжения.

Гоголь как автор для меня не особо существует.

Название самого фильма намекает на процесс некой охоты?

Это фильм — тоже продолжение религиозных искушений. На самом деле, на изначальный замысел повлиял фильм Пазолини «Птицы большие и малые». Это попытка увидеть в существовании персонажей не религиозные, а антирелигиозные проявления, когда религиозные предложения слышатся и переиначиваются. В этом кино, птицеловство — индульгенция на существование за счет уничтожения шансов свыше.

Шансы на что?

В религии ты предполагаешь, что ты получаешь шанс, слово, взгляд свыше. Когда ты позволяешь себе художественнее проявления, то пресекаешь эти шансы, замещаешь религиозные возможности культурными. Это риск впасть в глухоту, но возможность занять жизнь собой делает этот риск оправданным.

Кстати подобный мотив был у Пазолини в «Евангелии от Матфея», где Христос изображен не как божественный Спаситель, а как человек, обладающий свободой выбора, сам выступает творцом своей судьбы. Аналогичное видится и в «Дороге для ангелов».

Фильмы Пазолини повлияли на меня сильнее Брессона в первую очередь эстетикой и поэтикой, своим отношением к действительности. Художественная дистанция к действительности, выстраиваемая Пазолини, виделась более плодотворной.

Одиссея в руинах Петербурга 90-х

Твои фильмы «Навсикая», «Пенелопа» и «Телемак» отсылают к «Одиссее» Гомера. Почему тебя привлекает именно она и как это соотносится с Петербургом?

«Навсикая», которая изначально называлась «Возвращение Одиссея», была снята в 1998 году. В середине 90-х в Петербурге было много руинированных локаций, он разрушался на глазах целыми кварталами. Такое существование в разрухе вызывало ассоциации с древностью и вечностью. Появилась потребность отрефлексировать и запечатлеть это состояние, одновременно преодолев его. Фильм сложился как поиск ответа на вызов среды.

Для Гоголя «Одиссея» тоже была излюбленным мотивом, в «Мертвых душах» есть много отсылок к ней.

Гоголь как автор для меня не особо существует. Ранний Гоголь с его яркими этнографическими рассказами, поздний Гоголь с его схематичными и тяжелыми обстоятельствами — мне они кажутся далеки от кино.

Петербург — это проект парадиза, плоская, заранее мертворожденная попытка построить пространство без живых ощущаемых мотивов.

А творчество петербургского периода — «Нос», «Шинель»?

Кстати, у меня была попытка экранизировать «Шинель», писал сценарий по ее мотивам. Но опять же правильная экранизация, как мне видится, это обратное движение литературного сюжета.

Ты говорил, что Петербург на тебя действует убийственным образом как воплощенная идея смерти. В чем для тебя на тот момент заключалась смертельность города как пространства и как ты пытался побороть тотальность его полуразрушенных локаций?

Фильмами и пытался. Петербург — это проект парадиза, плоская, заранее мертворожденная попытка построить пространство без живых ощущаемых мотивов. История здесь не чувствуется, здесь не было распознаваемых жизненных исторических практик. Это массивная, алчная застройка, но при этом не без своего очарования. Как и в истории с фильмом «Икар» — не без искушения идеальностью.

Снимая тело, ты быстро воспроизводишь действительность.

Чем обусловлен длительный хронометраж некоторых твоих фильмов? Это попытка зафиксировать процесс медленного умирания?

Помню, у меня была внутренняя полемика с Тарковским о том, время ли кино? Во многом, время в кино — это психология автора. В фильме Паши Лавренюка герой мог бы ползать и минуту и тридцать минут. У Паши был фильм «Четыре удара по мячу», где двое парней долго идут по каким-то коридорам, поднимаются на крышу и пинают мяч вниз. Такой петербургский футбол. Потом один из них спускается за ним, долго идет по городу, вдоль набережных, находит мяч и поднимается обратно — на крышу. Когда через двадцать минут зрители понимали, что видели первый удар по мячу и сейчас будет второй (а так как фильм честный, то будет третий и четвертый), больше половины людей уходило из зала. Но такова психология независимого автора, чтобы понять, о чем говорит режиссер, нужно погрузиться в его время. В производственном кино зритель погружается в психологию персонажей, которые делаются более занимательными, чем в жизни. Длина независимого фильма — это не время чьей-то жизни, скорее, это время ощущения автором действительности. И оно тоже не бесконечно, это часть киноязыка.

Параллельно кино, Юхананов, Аукцыон

Ходил ли ты на фестивали Параллельного кино в 90-е?

Ходил. Был фестиваль «Черный ящик», который существовал, кажется, до 1992 года. Такие фестивали создавались на основе, например, каких-то киностудий при заводах, клубах. Советская действительность давала возможность людям делать кино. Развитая сеть оборудования для 8-мм, 16-мм кино была об этом. Фильм «Икар» получил золотую медаль на фестивале любительских фильмов в Луге, почему-то этот фестиваль назывался всемирным или всенародным, наверное, там были какие-то зарубежные участники, не помню.

Ты знаком с какими-нибудь музыкантами того времени?

В 1995 году я сделал для «Аукцыона» клип «Бобэоби». Мы ездили и снимали вместе с Федоровым, искали актера. Федоров обнаружил себя очень контактным. Но он был слишком широк для меня или я наоборот был узок для него. Я человек места, а он — мира.

И как в итоге Федоров оценил вашу совместную работу?

Ему нравилось, что все делалось бесплатно и на ходу. Когда потребовались деньги на сведение клипа, его это не очень устроило. Олегу Гаркуше клип не понравился, он отговаривал его продолжать.

Расскажи немного про реалии девяностых. Где ты жил и как зарабатывал на жизнь?

Одного ученика Юхананова (он снимался в фильме «Русский немой») неделю держали в подвале — хотели убить из-за того, что он случайно стал свидетелем того, чего не должен был видеть. Он неделю лежал связанным, сильно опух. Но ему удалось бежать в Каунас. Время было резкое.

Я бы тоже, если бы согласился двигать вторчермет, где-нибудь сейчас был бы закопан. Мне предлагали зарабатывать на черном металлоломе. У Димы Лурье так приятелю жизнь и здоровье сломали. Тот занялся лесом. Он мне для «Первого холода» велосипед подарил.

Если говорить о колорите 90-х, с 1991-го по 1994-й я жил в оставленной коммуналке (лет десять в таких жил, сначала как дворник, потом сквотировал). Там было двадцать комнат, в которых никого не было, я занимал три, коммуникации были еле живые. Зато в убитой ванне можно было спокойно проявлять пленки и сушить их в огромном коридоре, остывающем зимой. В этой квартире жил Максим Райскин, редактор журнала «Максимка» про неофициальную культуру 90-х, но он быстро эмигрировал в Германию.

Юхананов тоже многое дал для параллельного кино, кто еще?

Фильмы Юхананова — это поток сознания и песни акына. Юхананову, наверное, было интересно возбуждать людей, а не кино снимать. Но людям нужно, чтобы их возбуждали. Из 90-х, например, «Присутствие» Добровольского — хороший фильм. Жаль, я не увидел его именно тогда. Интересный автор Олег Тепцов ушел из кино, несмотря на явный успех и внимание зрителя.

90-е были таким временем, когда одни не могли, а другие имитировали занятие профессией. Отсюда Бартасы и Караксы. Это тексты на уровне моды и манер, когда визуальная манера заменяет высказывание. Нежелание заниматься драматургией увело кино в сторону избыточной авторской витальности. Поэтому мне пришлось сверхнарративно понимать кино, нарочито аскетично к нему подходить, чтобы не плодить беспричинный кинодизайн. Но осколки этого кривого зеркала до сих пор летают.

Часто герои твоих фильмов обнажены, при этом они лишены чувственности. Почему эстетика тела и формы его выразительности в кино для тебя так важны?

Когда снимаешь кино, особенно частным образом, неизменно возникает вопрос, какую выбрать реальность для фильма. Взяться за картину мира, как она есть, своими ручонками очень тяжело, необходимо ее как-то адаптировать. Тело — это реальность. Когда ты обращаешься к телу, то освобождаешь себя от дополнительных усилий по поводу социальной, психологической и других реальностей. Снимая тело, ты быстро воспроизводишь действительность. Телесный язык универсален, никто не лишен тела. Когда в кадре появляется тело, оно начинает в нем существовать, зритель считывает это, рождается узнавание, и у тебя появляется возможность короткого высказывания.

Видео может погружаться там, где пленка скользит.

Порнография и Гранрийе

Почему тебя волнует тема оппозиции мужского-женского, которая сквозит в твоих последних текстах?

Это давняя тема, сквозная и мало проявленная. В конце концов, у нас кроме нас нет никого. Или иначе говоря, не освоив полностью горизонталь, нельзя составить верное представление о вертикали. Горизонталь — это межчеловеческие связи, вертикаль — взгляд на эти связи.

Почему ты решил попробовать себя в порноэстетике? (речь о фильмах «Укол» и «Верёвка» — примеч. ред.)

Потому что порно — это универсальный язык. Можно сказать, порнография — это документальное кино в отсутствии автора. Сделать порно художественным значит найти в порнографии предмет помимо тела, не оставить тело одиноким, дать телу возможность выйти в еще одно пространство, освободить его.

Видеоарт — это способ визуального пересказа, производство визуальных метафор на уровне лейбла

Не кажется ли тебе порнография слишком прямым способом воздействия на зрителя?

«Порнография» — это, наверное, не очень точное определение, поскольку в моих фильмах нет взаимодействия тел. Речь скорее об архитектуре тела, о его многоэтажности, где второй и третий этажи — воплощение чужого воображения о теле. Тело тут материал и способ воплотить эти этажи. Тело нуждается в достраивании себя и само не способно к этому, если это не фитнес.

Вероятно, ты хотел акцентировать на этом больше внимания в поздних фильмах и поэтому использовал видеоформат?

Видео может погружаться там, где пленка скользит.

Тем не менее в твоих ранних пленочных фильмах обнаженные тела выглядят более органично, когда ты перешел на видеоформат, это стало смотреться более тяжеловесно.

Тут уже можно думать о том, что можно было бы сделать для облегчения зрительского восприятия. Когда работаешь один, сосредотачиваешься больше на цели путешествия, а не на комфорте.

При просмотре твоих поздних фильмов возникает ассоциация с фильмами Гранрийе. Особенно это касается его последних работ — «Meurtrière» (2015), «Unrest» (2017) и «Liminal» (2020). Там в центре внимания — тело как абстракция, нечто чуждое человеку.

Эти работы Гранрийе не видел, точнее не смог. Видел и сразу полюбил «Угрюмого». Остальные картины начинал смотреть, но было не зацепиться, понимал, что ничего не происходит, кроме узора на экране: тело, деревья, ночь. Это простое визуальное упражнение. Быта, очевидности, плоского в «Веревке» и «Уколе», кажется, больше, а значит и больше сличения, узнавания, сопротивления.

Киноавангард и видеоарт. Авторское видение как внутренний концлагерь

В своих теоретических заметках ты выдвигал идею о различии киноавангарда и видеоарта, можешь подробнее рассказать об этом разграничении?

Технические возможности авангардистов позволяли видеть сейчас и показывать потом, тогда как у видеохудожников появилась возможность видеть и показывать одновременно. Видеоарт — это способ визуального пересказа, производство визуальных метафор на уровне лейбла, в киноавангарде не столь утилитарное понимание материала. Если киноавангард работает с образом, то видеоарт скорее с товарной метафорой, исходя из этого, киноавангард намного ближе к литературе, которая видеохудожнику будет мешать.

Как говорил Сокуров — не хватает литературы.

Разве видеоарт не является производным от киноавангарда? Он наследует традиции монтажа, методики, восприятия этих образов. Видеоарт является производной киноавангарда?

Мне кажется, эта общность лишь кажущаяся. Например, и то и другое — удел одиночек практикантов в силу легкости технологий, оба занимаются упрощением. При этом их интенции абсолютно разные: в киноавангарде в первую очередь ведется речь о кино, тогда как видеоарт ведет речь о коммуникации и занимается очень прикладными вещами, особенно на современном этапе.

Считаешь ли ты свои фильмы больше видеоартом или авангардом?

Фильмы, которые я делал, были рефлексией по поводу кино. К видеоарту я обращался с точки зрения кинематографа. Как автор я никогда не присутствую в видеоматериале. Я отстранен, то есть не прагматичен. Я себя не ощущаю видеоартистом, к тому же сейчас видеоарт очень дискредитирован, стал модой. Большинство видеохудожников существуют на уровне изобретения бренда, чаще всего в их творчестве не видно художественных мотивов, это демонстрация изобразительных манер. Как говорил Сокуров — не хватает литературы.

Если говорить о конкретных авторах, фильмы параллельщиков — братьев Алейниковых, Юхананова, Кондратьева — это видеоарт?

Мне кажется то, что делали они — это дело случая. Не программные вещи, а скорее спонтанные. Я не видел в этом сценария, интересной теории. Когда Кондратьев (Дебил) играл Штирлица в заброшенных коммуналках и какие-то ребята ползали там в форме эсэсовцев — это был прикол.

А некрореализм? Фильмы Евгения Юфита?

Эти фильмы больше относятся к фотографической природе кино. Юфит был хорошим фотографом, оператором, но такое понимание ограничено, кино — не фотография. Некрореализм возникает как попытка продолжить фотографию за счет игры в некрофилию. Основание некрореализма фотографическое, то есть изначально ошибочное с точки зрения кино. Но все же фильмы Юфита скорее кино, чем видеоарт, ведь это реакция на живое ощущение изображения, а единственное ощущение видеохудожника — это он сам, а не изображение. Киноавангард воспринимает изображение как нечто органическое, даже в своем посторганическом изводе. Юфит, как киноавангардист, продолжал изображение, пусть мертвое, но бывшее живым. Это было хоть как-то, но интересно.

В своих лекциях и текстах ты несколько раз упоминал «Ладони» Аристакисяна. Близок ли тебе его метод? Присутствует ли он в этом фильме как автор?

«Ладони» Аристакисяна были примером правильного отношения автора к материалу и действительности. Автор был не насильственен, не манипулировал персонажами, оформлял и постулировал свою емкую зависимость от материала. Но уже тогда ощущалось, что это несколько паразитарный подход, поскольку этим персонажам не был нужен этот фильм. В «Ладонях» автор не овладел художественным навыком и дальнейшие его попытки подтвердили это ощущение, он так и не сложил свой киноязык, не освободил его.

Там, где автор свободен, там нет точности.

Кажется, затем Аристакисян стал все больше уходить в литературную сферу.

Скорее в фриковатую сферу стигматов, которые позволяют ему почувствовать изображение за счет кого-то. Это сфера низовых, подавленных, действительных ощущений, с помощью которых можно складывать и трактовать то или иное видение. Такая эксплуатация чужих ощущений, как мне кажется, не очень этична.

А следующий его фильм «Место на Земле»?

Это был ужас. С точки зрения бытовых вещей, похвально, что он обращает внимание на травмы, беспомощность, страдания, внутренние ямы, из которых можно увидеть свет. Наверное, это уместно для каких-то экзальтированных, сектантских коллективов, однако к кино это имеет отдаленное отношение.

Ты говорил, что, например, Аристакисян должен быть благодарен совку за благоприятный фон для показа страданий, и что со сменой эпох многие режиссеры, реализовавшиеся в конце 80-х и в 90-е, не смогли продолжить снимать фильмы либо их темы измельчали.

Советские режиссеры были избалованы и малодисциплинированы. Институт внутреннего самопринуждения был замещен внешним. Нехватка дисциплины сослужила плохую службу советскому кино. «Авторство» повредило уже российскому кино. Как любая фигура павлина. Автор должен носить в себе «внутренний концлагерь».

Что это означает?

Это наличие внутренних демонов, самонаказаний, жути и освобождения, например, Батай. Культурный внутренний концлагерь находится там, где автор чертит правила и нарушает их, наказывает и прощает самого себя. Кажется, такой носили в себе Брессон, Пиала, Риветт, Ромер и даже немножко Хичкок.

А почему ты решил, что именно у этих авторов больше самоограничений?

Там, где автор свободен, там нет точности.

А разве Брессон, Пиала, Руис не авторы или они менее эгоцентричны?

У машины нет автора, есть скорость, дизайн, тормоза. Эти авторы не про себя, то есть они — не Феллини. У Ромера есть фильм «Знак льва», по-моему, это прощание с авторством в себе.

Опыт в большом кино, работа в котельной

Недавно ты сыграл в фильме «Довлатов». Расскажи о своем опыте участия в этом проекте.

Ничего особо интересного. По сценарию было понятно, что кино это зыбкое с художественной точки зрения, да и сам Довлатов — спорный писатель. Но в целом было приятно поучаствовать в съемках, хотя актер из меня плохой, все-таки для этого нужно иметь достаточные мотивы. Алексей Герман мл. пригласил меня скорее в качестве элемента фактуры 70-х.

Где ты сейчас работаешь и как это влияет на твое творчество?

Стараюсь работать так, чтобы это на творчество не влияло. Двадцать лет работаю в котельной. Это не сильно оплачиваемая работа, но она тебя не меняет. Возможно, желание не меняться — дурацкое, подростковое, время мстит за это. Многое зависит от случая. Последний фильм «Второй спутник» я снимал пять лет назад — мы с персонажем нашли общий язык.

Дьявол и бог кроются в деталях.

А о чем этот фильм?

Это абстрактное кино, как и все, что я делаю. О космосе, который здесь. Стремление найти его и сделать так, чтобы ощущение космоса здесь было устойчивым — нормальная художественная попытка. Опять же, это продолжение моих экспериментов с порноэстетикой.

Помню, как однажды на моем показе многие зрители возмущались: «Каждый может так пойти и поставить камеру в поле! Зачем кто-то там бегает, падает, к чему это? Физкультура какая-то». Я попробовал объяснить, что есть разные интонационные, мотивационные моменты — дьявол и бог кроются в деталях. Зрителю же хотелось красивого обобщения. Современное кино делается с точки зрения красивого конца — эффектность, выразительность, где есть актерское, операторское мастерство, и всегда забывают про начало. У Виктора Шкловского есть текст «Гамбургский счет», где он пишет о том, что мы можем казаться разными авторами, но каждый настоящий автор знает все про другого автора. То есть хорошо бы собираться где-то в Гамбурге и высказывать друг другу свои претензии по гамбургскому счету — как ты ставишь свою камеру в поле, как ты чувствуешь интонацию, пластику актера, как и куда дышит изображение.

Для этого ты и проводил свои кинопоказы?

И кинопоказы, и само кино существует для этого, не так ли? Сегодня невозможно договориться о начале, все хотят договариваться о конце — об эффектах, о том, как можно красиво присутствовать в культуре. Никто не хочет говорить о том, какие шаги будут первыми, все хотят скорее уйти в большие обставленные комнаты для взрослых и начать там двигать мебель.

Сейчас ты работаешь над чем-то или пишешь чаще, чем снимаешь?

Рене Клер сказал: «Я написал сценарий, фильм готов, осталось его только снять». Сейчас я сторонник такого подхода — мне достаточно придумать фильм. Я могу адекватно оценить, насколько среда нуждается в таком кино или же она ориентирована на другое, жив ли зритель или соучастник подобного взгляда. Но сценарии писать надо, чтобы не забывать, что изображение может быть не товаром.

Фильмография:

1991. «Русский немой» (16-мм)

1992. «Икар», «Работа без ошибок», «Групповой портрет одиночества» (16-мм)

1993. «Крик под водой», «Чайка», «Комната» (16-мм)

1994. «Падение», «Трансляция», «Дверь», «У меня появились волосы» (16-мм)

1995. «Первый холод» (по А. Платонову) 16-мм, «Дорога для ангелов» (35-мм)

1996. «Одиссей» (16-мм)

1997. «Птицеловство» (35-мм)

1998. «Телемак» (16-мм)

1999. «Яма» (35-мм)

2000. «Пенелопа» (16-мм)

2001. «Сумерки» (35-мм)

2003. «Веревка» (видео)

2005. «Голос» (видео)

2006. «Фонари», «Мост», «Черта» (видео)

2007. «Объем», «Черный квадрат» (видео)

2008. «Кратер» (видео)

2009. «Крона», «Закат» (видео)

2010. «Ось» (видео)

2011. «Лифт» (видео)

2013. «Риф» (видео)

2015. «Второй спутник» (видео)

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой