Александр Птушко — Гомункулы и спруты

120 лет назад родился Александр Птушко — один из двух главных советских киносказочников. О режиссере, которого сегодня впору называть «визионером», пишет Алексей Васильев, еще в детстве узнавший на примере его фильмов, что такое кинематографический стиль.

В сентябре 1976 года на советском телевидении появилась новая передача — «В гостях у сказки». В ней раз в неделю показывали полнометражные, игровые и мультипликационные, экранизации сказок, народных и авторских, наших и заграничных. Она шла ранним вечером — начиналась засветло, а заканчивалась, когда за черным окном только завывала метель и теплились электрическим светом очаги окон-ячеек многоквартирных домов: это обстоятельство придавало еженедельным встречам со сказкой особый колдовской привкус, мы входили в мир сказки из ясной и светлой реальности, а выплевывала она нас уже не теми, зачарованными.

Он был чужой, этот колдун. Зато у него водились гомункулы, и потому его никак нельзя было пропускать.

Вела передачу наш старейший и душевнейший диктор Валентина Михайловна Леонтьева, тетя Валя. Перед фильмами она рассказывала о происхождении сказок, от нее мы, детсадовские, узнавали о разных авторах, разных странах, откуда приходили сказки. И, как теперь становится понятно, для нас, будущих синефилов, это был наш первый киноклуб. Потому что именно от тети Вали мы узнали, что кино, которое мы с удовольствием смотрим, делают давно, некоторые фильмы были созданы еще до рождения наших родителей. А еще — что в кино есть главная профессия: кинорежиссер. Тетя Валя обязательно подчеркивала, если фильм снимал «наш замечательный кинорежиссер-сказочник Александр Роу» или «наш замечательный режиссер-сказочник Александр Птушко». Первые выпуски даже были построены как их персональные ретроспективы: сперва показали 9 фильмов подряд Александра Роу, а следом — 6 подряд фильмов Птушко. В последующие годы эти и еще другие, непоказанные сразу, их фильмы, давали в разнобой, но тетя Валя непременно подчеркивала их киноавторство. И хотя она не засоряла мозги дошколят терминами, эстетическими категориями, и представляла обоих совершенно одинаково — и тот «наш замечательный», и этот, только и всего, но на дихотомии их таких непохожих картин мы впервые интуитивно постигали саму суть «авторства» в кино, в кинорежиссуре. Мы знакомились с тем, что важна не только история сама по себе, мы открывали, какую важную роль играет стиль.

Роу — тот был свой в доску. Смотреть знакомую сказку, «Емелю» или «Варвару-Красу», в его пересказе было все равно, что играть в нее с дворовыми приятелями и принять в компанию бабушек и дедушек, которые тогда еще полностью сохраняли довоенную наивность, простосердечие и площадной юмор. Он насмешливо переводил «русский дух» в плоскость узнаваемой советской канцелярщины и казенщины, которая к 1970-м давно стала поводом для смеха, сферой прикладного юморения.

Морские сказки с гигантскими спрутами легализовал в нашем кино Птушко.

Птушко же говорил басом и держал от своих былинных героев нас, зрителей, на расстоянии вытянутой булавы. В нем не было той гостеприимной, всеядной пестроты «Детского мира», что царил в сказках Роу. К его сокровищницам требовался увесистый эстетический ключ, слишком еще неподъемный для наших малохольных детсадовских ручонок. Он оживлял цвета и композиции палеха в многофигурных широкоформатных планах «Сказки о царе Салтане» (1966) и выписывал титры «Каменного цветка» (1946) на фоне малахита. Он был чужой, этот колдун. Зато у него водились гомункулы, и потому его никак нельзя было пропускать. Гладиаторы в набедренных повязках, увековеченные в барельефах, вдруг начинали бренчать цепями и отрывали головы от пещерных стен, на которых были вырезаны — в «Руслане и Людмиле» (1972), спрыгивали под ударом скипетра с поручней трона царя Салтана каменные львы и птица Феникс вертела экзотической китайской головкой Лидии Вертинской — в «Садко» (1952). Глиняными и пластилиновыми человечками был населен утлый черно-белый мир его первых картин — «Нового Гулливера» (1935) и «Золотого ключика» (1939). Это были наши первые гомункулы. Но они подготовили наши первые восторги от собственно походов в кино, когда, с 1977 года, наш прокат на 5 лет удивительно изменится, и на экран хлынут заграничные монстры: сперва, как у Птушко, ожившие статуи и гомункулы американских «Синдбадов» (1958, 1973), затем — кровожадные морские людоеды, спруты, мурены и ископаемые рыбы, в английских «Вождях Атлантиды» (1978), американских «Бездне» (1977) и «Смерти среди айсбергов» (1977), японской «Легенде о динозавре» (1977). Кровища в них лилась уже потоками, кит-убийца уносил в пасти откушенную ногу секс-бомбы Бо Дерек, и эти фильмы затмили наши первые радости, фильмы Птушко, заставив полюбить заграничное. Когда в 1983 году, после прихода к власти КГБ-шника Андропова, в прессе была поднята шумиха, как это наш советский прокат оказался кишащим заморскими чудищами, ответ напрашивался сам собой. Закупщики ориентировались на уже знакомые стандарты зрелища. Морские сказки с гигантскими спрутами легализовал в нашем кино Птушко. Покупая «Вождей Атлантиды» они не видели особой разницы, крамолы, и даже могли совершенно справедливо полагать, что ленты эти созданы под влиянием советского кинематографа.

Но это действительно было так! Спрут из «Садко» вскоре перекочевал в фантазии B-movies времен раннего Роджера Кормана вроде «Это прибыло со дна моря» (1955), равно как и сам фильм, с успехом показанный в Венеции, спровоцировал итальянцев создать свой ответ — «Странствия Одиссея» (1954). Неоспоримое портретное сходство Змей Горыныча из «Ильи Муромца» (1956) с японским динозавром просто трубит об их кровном родстве. О влиянии тронных, застольных сцен Птушко с непременными вставными экзотическими танцами на бомбейские сказки про дворы средневековых махарадж и разлученных в младенчестве принцев («Вечная сказка любви», 1977, «В плену дворцовых интриг», 1978) нет нужды и говорить: именно восхитившись «Сказкой о царе Салтане» Радж Капур похитил в свой «Мое имя — клоун» (1970) исполнительницу роли Царевны-Лебедь балерину Ксению Рябинкину, ставшую для Индии и семьи Капуров своего рода легендой, символом их связи с Россией — уже сильно позже, в 2009 году, ее позовут сыграть миф о самой себе в синефильскую автопародию сына Капура, Риши, «Чинту-джи».

Птушко воспитывал раннюю поросль зрителей взрослого кино.

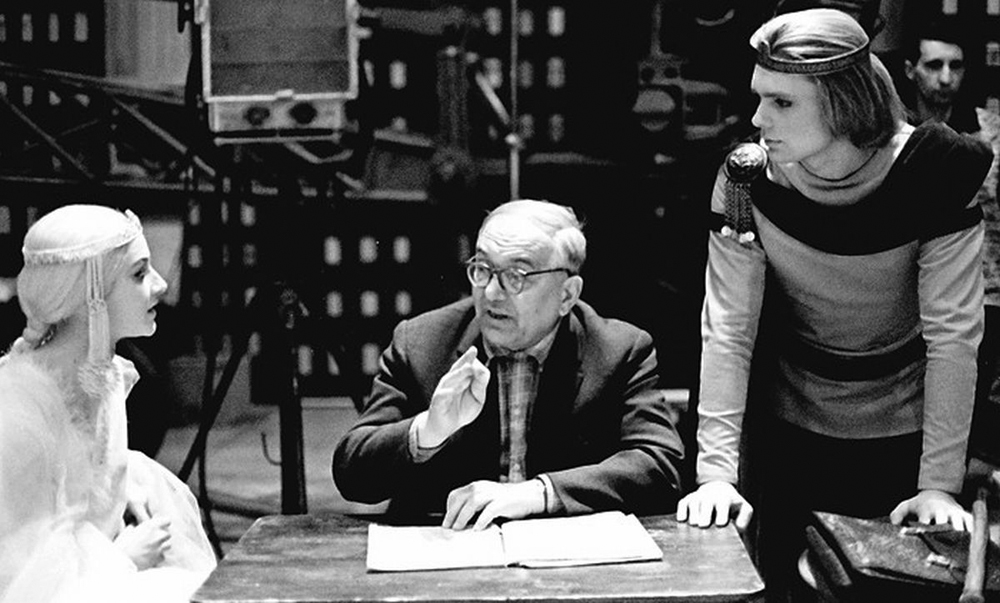

Роу, милый сердцу Роу, был пересмешником большого кинематографа — Птушко его изобретал. В 1930-х изобрел анимацию глиняных фигурок, которым меняли положения рук и глаз через стоп-кадры; на этой анимации будут построены «Синдбады». В «Муромце» не только первым внедрил в советское кино широкоэкранную оптику, но и заложил эстетическую основу всех будущих «Битв за Рим» (1968), «Даков» (1967), пан-европейских вампук про небывалую роскошь старых битв, с полками и галерами, косяками пересекавшими вытянутые широкие кадры справа налево. Весьма чутко он отозвался на возможности широкого формата с его иллюзией объемности в «Сказке о царе Салтане»: в сцене, где Голубкина и Видов приходят в город, где все жители замерли в движении, они обходят застывшие фигурки людей, как обходят посетители музея скульптуры, углубляясь все дальше в кадр, а стереофонические возможности широкоформатного кино позволяют их шагам гулко удаляться.

Гомункулы и спруты, не побежать за которыми было невозможно, стали нашими первыми проводниками в киностили, которых бы мы не восприняли довольно рано, еще дошкольниками, не войди они в нас буквально с молоком матери — когда тетя Валя показывала нам Птушко. Птушко воспитывал раннюю поросль зрителей взрослого кино. Проникало в наше сознание с его фильмами и недетское озорство. Только один раз он был по-детски озорным: когда в 1964 году поставил свой единственный фильм о современной действительности, «Сказку о потерянном времени» Шварца — и стилистически предсказал комедии Гайдая про Шурика (пересмотрите сцену с Анофриевым и краном на стройке). А в основном, если Птушко и озорничал, что бывало в принципе редко, то совсем не по-детски: Салтан, воодушевившись речью девицы, что она родит ему сына, отсчитывает на пальцах девять месяцев перед тем, как объявить, что сейчас (за окном лютая зима) они женятся, а сына он ждет к исходу сентября. Это вызывало вопросы, возможно, и нежелательные для наших родителей, но хуже было б, если б мы, воспитывавшиеся в советской стерильности в отношении вопросов секса, вовсе б их не задали.

Он верил, что привить вкус можно младенцу — нужно лишь насадить правильного живца.

Прорубил он для нас, детей, окно и в сентиментальную образность эстрады. Когда в «Новом Гулливере» среди нечеловеческих, карикатурных гримас Лилипутии глиняный человечек на долгом крупном плане так по-человечески грустно, глазами некрасивого и неудачливого в любви комедианта, смотрит куда-то в пол, выводя слова красивейшего танго «Моя лилипуточка, моя любовь, слова перепутамши, пою без слов» — после этого, видя по телевизору Азнавура, мы понимали его без перевода.

Его гомункулы стали для нас тем же, чем белый кролик для Алисы: побежав за ними, мы проникали в Страну чудес большого кино, вынужденно постигали еще сложную для нас Вселенную взрослой эстетики и взрослых чувств. Иной бы сказал — непостижимую. Но не Птушко. Он смело был проводником. Он верил, что привить вкус можно младенцу — нужно лишь насадить правильного живца. А когда мы чуть повзрослели, он одарил своих преданных и верных слушателей королевской роскошью нашего первого и единственного фильма ужасов — «Вий» (1967). Птушко вызвался лечить фильм дебютантов, которых собирались закрыть за неудачный материал, потому что, верно, догадывался: только его уже непререкаемый к середине 1960-х авторитет позволит выпустить на советский экран упырей, вурдалаков и летающие гробы. В этой ленте, над которой он взял шефство, он как бы встретил нас с другой стороны пути, на который он нас увлек гомункулами: маэстро гротеска и фантасмагории приветствовал сформировавшихся под его руководством адептов эстетского и жуткого кино фильмом, ради которого они выросли, — вожделенным хоррором, головокружительным, как падение в бездну кошмарного сновиденья.