Марсель Пруст и его роман «В поисках утраченного времени»

То, о чем я собираюсь говорить и что будет предметом моего последующего анализа, хотя и называется «психологической топологией», в действительности является философией. То есть попыткой рассмотреть картину психологической жизни человека, которая вырисовывается в одном из гениальных литературных опытов XX века, а именно — в романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

СЕАНС — 3

Это будет не философия Пруста (Пруст не был профессиональным философом) и не моя философия — в смысле ученых рассуждений о литературном тексте, а скорее то, что я бы назвал философией в Прусте. В одном простом и, надеюсь, понятном смысле, то есть понятном в той мере, в какой вообще может быть понятным самое непонятное — наша жизнь. Речь пойдет о духовном поиске человека по имени Пруст, поиске, который осуществлялся на острие страха и риска, как жизненная задача. Не как рассуждение или построение какой-то концепции — эстетической или философской, а как задача, которую когда-то называли «спасением». Ведь, чтобы вырваться из обыденного круговорота жизни, который сам по себе абсурден, случаен, нелепо повторяется и является тем. что древние называли колесом рождений, нам нужно что-то с собой сделать, проделать какой-то путь.

Роман Пруста — это машина рождения.

Следовательно, мир, в который мы вступаем вслед за Прустом, это и мир Платона, Данте, Шекспира и других, как выражались поэты, сыновей гармонии. Это отнюдь не метафора или стилистическое украшение. Сыновья гармонии — содержательное понятие, связанное с традиционным образом христианской культуры, образом «второго рождения». Ведь сначала мы рождаемся от матери и отца, а потом, если повезет, на этом биологическом материале вторым рождением в нас может родиться человек. То есть, я хочу сказать, что человека рождает именно гармония. Это очень важный образ. Почему?

Забегая вперед помечу, что литературный текст Пруста оригинален уже тем, что он прежде всего представляет собой своего рода конструкцию или машину, рождающую лицо по фамилии Пруст. Роман Пруста — это машина рождения. Рождения и автора романа и нас, если мы постараемся внимательно его прочитать.

Внешне опыт спасения Пруста выразился в том, что он создал или изобрел особую, не похожую на традиционную, форму романа. Если термин «модернизм» употреблять не в ругательном, оценочном, а в описательном смысле слова, то можно сказать, что по своей форме его роман оказался одним из элементов модернистской революции в прозе XX века, одним из элементов изменения нашего художественного восприятия мира. Эта усложненная и необычная форма романа была связана с задачей, которую коротко можно сформулировать так: понять самого себя.

Пожалуйста, пишет автор, пусть мой роман будет таким собором. А может быть и платьем.

Задача эта, конечно, близка и нам. Поэтому к чтению и анализу романа мы должны отнестись не как к академическому, а как к жизненному занятию. То есть проделать, в сущности, то же, что и Пруст. Тем более, что сам Пруст предлагает читателю воспользоваться его романом для решения собственных задач. «Читатель, — пишет он в третьем томе своего романа, — может распоряжаться им произвольно, в зависимости от того, что ему нравится или может пригодиться»

В отличие от традиционного романа, который развертывается как некое единое сюжетное повествование, вовлекающее в поток своего развертывания разных героев, сцепляющее их в какой-то понятный ход событий, роман Пруста строится иначе. В нем нет единой линии времени. Уже сама его форма предполагает возможность перехода из одного времени в другое. Пруст говорил, что к его роману можно относиться, как к собору, одна его часть может нравиться, когда в него входят, одним посетителям, другая — другим. Пожалуйста, пишет автор, пусть мой роман будет таким собором. А может быть и платьем. Все зависит от вкуса и предпочтений читателя. Если же роман читателю не подходит, значит, ему нужно что-то другое. Постараемся и мы отнестись к тексту романа, который содержит в себе определенную психологию и философию, как к некоему собственному делу в своей жизни, и тогда, возможно, опыт Пруста пригодится и нам, как может пригодиться платье. Тем более, что Пруст дал нам такое право в своем завещании — я имею в виду его роман.

Таким образом, переводя все это теперь уже на язык философии, мы можем сказать, что опыт Пруста — это и есть онтологический, экзистенциальный опыт. Это живой экзистенциальный опыт, и все понятия, которые применял Пруст (и к которым мы будем обращаться в дальнейшем), имеют смысл лишь в той мере, в какой мы можем привнести в эти понятия живое экзистенциальное содержание, содержание какого-то живого переживания. Роман насыщен символами такого переживания, и поэтому он интересен. Он весь свидетельствует о смертном пути человека. В него включены лишь те события и переживания, которые несут на себе отблеск света, излучаемого смертью. И в этой связи интересно, на мой взгляд, сравнить окончательный его текст с другим, более ранним прустовским романом «Жан Сантей», который автор даже не пытался издать. А между тем в нем тоже было около двух тысяч страниц довольно связного и цельного текста Почему? Потому что многое в этом романе выглядело как бы нейтрально, необязательно. Его можно было писать, а можно и не писать. В нем не было того задыхания и смертного отпечатка, что есть в «Поисках утраченного времени».

Ты достоверно присутствуешь, поскольку поставил себя на карту.

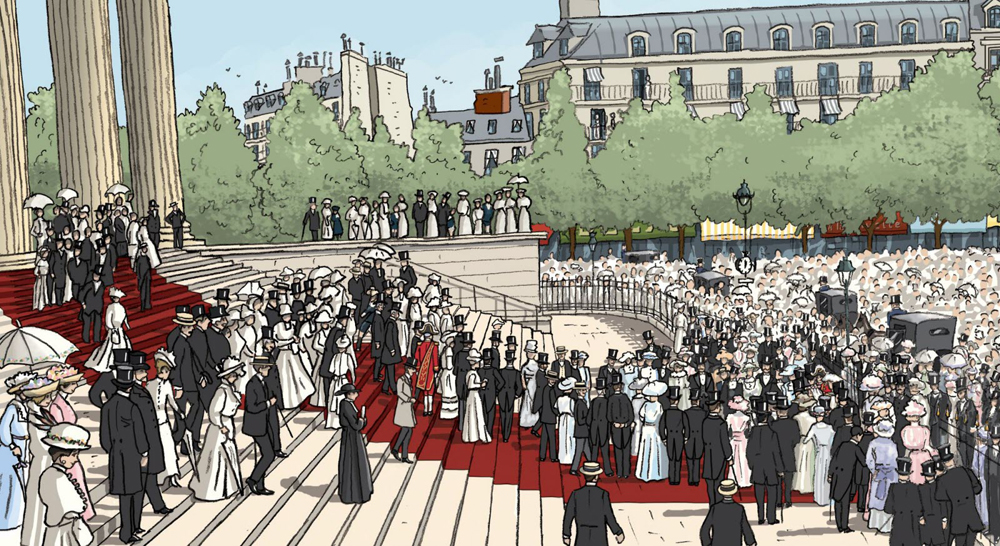

Под смертным отпечатком я имею в виду прежде всего французскую страсть. У каждой нации существует свой устойчивый архетип страсти. Есть такой архетип и у французов, который связывают обычно с их остроумием и особого рода прозрачностью и легкостью языка. Чтобы было понятней, что я имею в виду, сошлюсь на известную сцену из романа Бальзака: Растиньяк смотрит с холма на расстилающийся перед ним Париж и произносит следующую фразу (перевожу буквально): «Теперь между нами». К сожалению, обычный перевод «один на один» не передает французского смысла. А смысл в том, что и я — герой романа, и ты — Париж — поставлены на карту и посмотрим, что будет.

Что является здесь французской страстью, одухотворяющей французскую литературу? Это мания и смелость поставить себя целиком на карту. Или то, что французы называют s’engager — ввязаться. Но ввязаться не умом, а ввязаться в смысле — поставить на карту свою жизнь. В предположении, что если ввяжешься так, то лишь тогда что-то случится и прояснит твою жизнь. То есть только тогда что-то поймешь, когда, поставив себя на карту, будешь принимать в качестве материала для переживания, понимания и рассуждения то, что идет от тебя. Это и есть французская страсть, нашедшая, в частности, свое выражение в декартовском принципе когито. В истории философии к этому принципу — cogito ergosum или ego cogito egosum — относятся обычно как к силлогизму. В действительности же когито — это как бы проверочная, контрольная по отношению ко всему очевидность, которая экзистенциально тебя повязала. Ты достоверно присутствуешь, поскольку поставил себя на карту. И только в свете этой достоверности — все, что можно с ней сопоставить, соотнести — может получить признак истинности.

Это радость состояния, которое является твоим свободным состоянием, но возникло оно из твоей же собственной жизни.

Итак, носители французской страсти — это и Бальзак, и Декарт, и Монтень, и Пруст, и Сен-Симон, который, может быть, больше всего повлиял на Пруста. Я имею в виду не графа Сен-Симона — основателя социалистического учения, а маркиза, герцога Сен-Симона — автора «Мемуаров», относящихся к началу XVIII века. Эта форма участия и риска (в реальном, светском испытании) и есть, повторяю, то, что я назвал французской страстью. И, кстати, сам Пруст это прекрасно сознавал. Он неоднократно упоминает, например, Декарта в такой связи.

В романе мы постоянно встречаемся с одной «маниакальной» эмоцией, которую Пруст все время испытывает и пытается понять. Узнать, что она значит. Это эмоция радости. Она возникает по разным поводам. Но всегда эта радость особого рода. Например, он переживает радость, когда видит три силуэта дерева, последовательно появляющиеся во время одной из его поездок в фиакре. Они возникают перед ним в считанные мгновения в виде носителя какого-то смысла, и его душу охватывает состояние, как пишет Пруст, освобождаемой радости. Причем, для него непонятной — почему? Это дерево такое же, как и все. Почему же тогда эта радость? Откуда? Или другой пример: Марсель окунул печенье «Мадлен» в чашку чая, и вдруг опять его охватила радость. Но тут он уже понял ее причину, сумел расшифровать, вызвать из вкуса печенья, обрадовавшего его, все воспоминания, связанные с детством и теми местами , где он был когда-то. Он вспомнил пейзаж, реку, птиц, цветы — и все это из чашки чая из одного ощущения, совпавшего с ощущением, которое было испытано им в прошлом.

Пытаясь прояснить для себя, что значит эта радость, Пруст понимает: она — признак истины. Но перевернем фразу: то, что истинно, вызывает радость, которая ничем конкретно не обоснована. Это радость не от того, что ты съел печенье и тем самым утолил свой голод. И не от того, что увидел какие-то три дерева. Это радость состояния, которое является твоим свободным состоянием, но возникло оно из твоей же собственной жизни. То есть истина появляется тогда, когда действительно тобой испытанная жизнь как бы всплывает в тебе, очищенная и ясная. Она — твоя. И несколько раз, в разных местах романа (и не только романа) Пруст говорит — эта радость похожа на то, что Декарт называл очевидностью. Хотя по традиции мы знаем, что Декарт очевидностью называл продукты якобы нашего холодного рассудочного суждения. И более того, искал будто бы только такую, холодную, научную очевидность. Пруст же понимает, что у Декарта речь шла совсем не об этом, а о чем-то похожем на то, что он — Пруст — испытал сам, называя это радостью.

Эта тема фактически и будет нашей темой. Тема радости и пути, который стоит проходить, хотя он несет на себе отпечаток смертного пути. У нас еще будет возможность в дальнейшем разобраться в том, почему философы считают, что без символа смерти, или без того, чтобы жить в тени этого символа, ничего нельзя понять и ничего нельзя в действительности испытать.

Марсель Пруст и кинематографическая точка зрения

Значит, то, что относится к пути, во-первых, связано с какими-то особыми переживаниями и мыслями, в которых мы присутствуем как ангажированные и рискующие собой. Потому что, если стоишь перед Парижем один на один, то можешь ведь и проиграть. И во-вторых, этот путь ведет в нас самих. Это то же самое, как если бы я смотрел на стоящий передо мной шкаф и не видел его, поскольку для того, чтобы я его увидел, мне нужно найти способ посмотреть внутрь самого себя и лишь потом, вынырнув из себя, увидеть то, что я вижу. А именно шкаф. Пока это звучит непонятно, но право на такую фразу у нас есть, так как мы сказали, что всякая очевидность экзистенциальна. Что она предполагает наше ангажированное присутствие, когда мы должны заняться собой, чтобы понять не себя, а все другое.