История в интерьере

И еще немного про «однокадровое» кино к выходу «1917». Материал из архива. Александр Сокуров рассказывает о «Русском ковчеге». Публикуем запись лекции, прочитанной на фестивале в Локарно.

СЕАНС — 55/56

«Русский ковчег» — это фильм об истории. Точнее, историческая картина, где история — один из персонажей. Что есть история? Это время, протекавшее до нас, время, текущее сейчас, и время, несущееся в каком-то полумраке впереди. В нашем фильме отражены эти три качества времени. Если в каком-либо фильме нет признаков этих «трех времен», то, на мой взгляд, такой фильм художественным произведением быть не может. Нельзя забывать о том, что все, что связано со временем, опасно. Я рассматриваю время как некую силу, которая в состоянии объединять, но и разрушать. Время — это символ стихии, символ хаоса. Понятно, что все происходит в соприкосновении со временем, охватывается им и, говоря простым языком, пожирается им. Даже искусство не может спастись от агрессии времени.

Можно сказать, что искусство — это незаконнорожденное дитя времени. А киноискусство или кино — это тоже время, потому что главное в кино — это именно течение времени, физически происходящее движение. Остановите фильм — проекцию фильма — и фильма не будет. Как и время, кино с самого начала было фрагментарно. В лучшем случае это была фреска, в худшем случае — мозаика. И мне кажется, что режиссеры с удовольствием играли в кино как в один из аттракционов народившейся культуры. Кино рождалось из осколков, и анализ был главным способом создания фильма. Отдельно взятые кусочки времени — кадры — как-то осмыслялись и в произвольном порядке соединялись друг с другом. Такое приподнятое настроение в первый период развития кинематографа было связано с восторгом первобытного освоения нового медиума. Довольно странно, что эти первобытные гении — гриффиты и эйзенштейны — профессиональные читатели — не оценили по достоинству визуальность литературных произведений. Потому что надо предположить, что первым кинематографическим произведением были большие романы. Не маленькие рассказы, повести, а именно большие романы, потому что в них развертывалось пространство. Пространство — это оковы литературы, а время — оковы кинематографа. Поэтому литератор или философ штурмует пространство, а кинорежиссер пытается подчинить себе поток времени. Но смогли ли литература, философия снять эти оковы, ограничения, связанные со своей пространственной природой? Мне кажется, что смогли и сегодня можно с уверенностью назвать не одну сотню великих людей, которым удалось стать независимыми от пространства. Смог ли кинематограф преодолеть свои оковы — преграду времени? Победить время? Полагаю, что нет. И надеюсь, что никогда этого не произойдет. Что-то всегда должно ограничивать произвол визуального автора.

Чапаев — Александр Сокуров

Борьба внутри кинематографа за свободу, за снятие всех возможных ограничений, на мой взгляд, началась в 1960-е годы. Режиссеры опробовали разные способы монтажа, они стали играть новыми форматами изображения, появилась новая звуковая культура. Но сколько ни бились инженеры, продюсеры, всякого рода идеологи кино — время все равно оставалось незыблемой крепостью, которую никто не мог взять. Сколько ни резвись, сколько ни экспериментируй, а фильм, в конце концов, когда-то должен закончиться. Дамоклов меч кино — это финал. Перед проблемой финала в кино пасовали все классики. В литературе все менее драматично: написав в романе последнее слово и поставив точку, писатель закрывает свое пространство. Но в литературе нет эксперимента с человеческой физиологией. На современном этапе кинематограф в конфликтных, даже военных отношениях с физиологией человека. Так вот, как закончить фильм? Где точка? Как поступить со временем и течением, где эту реку остановить, взять время в руки и не дать ему дальше развиваться? Как остановить эмоцию, как понять, что я уже достиг всего, чего хотел? Мы подошли к тому, что финал фильма — это один из способов управлять временем. То есть финал фильма — это и есть мой способ управления временем.

В «Русском ковчеге» мы попытались не делить время на части или кадры, а слить действие, драматургию в один поток и на одном вдохе прожить все события, то есть отказаться от монтажа. Попробовали совершить эволюционно-революционный шаг, который противоречит началу кинематографа, когда все создавалось на основании анализа, и перейти к методу синтеза. Мы хотели повторить то, что в процессе создания произведения иногда совершает писатель, или то, как ведет себя тело человека. Если вы знаете историю науки, то понимаете, что наука проходила этот путь с очень большими трудностями. Вся физиология организма построена на анализе, сам организм все анализирует и шаг за шагом приходит к какому-то результату, но ни в коем случае не синтезирует. А нам было необходимо посмотреть на сюжет, на событие в целом, схватить его жизнь в одном взгляде.

Слова, конечно, красивые, но как это реализовать, претворить в жизнь? Как создать произведение сразу, единым движением — как один образ, как одну мысль?

Я много разговаривал с Тарковским про идею создания фильма на одном дыхании, без монтажа. Я знаю, что эти идеи витали в воздухе, в разговорах кинематографистов в разных странах мира. Но тогда эта идея казалась абсолютно фантастической. Фантастика заключалась в том, что не существовало технических средств для ее осуществления. Но с приходом в нашу профессию новых материалов, новых способов производства эта идея стала казаться реальностью. Раньше ничего не стоило сделать фильм длиной девять минут на кинопленке. Такими частями, такими кусками кинофабрики выпускали негатив, позитив и т. д. Но создать большую форму, не прибегая к ножницам, физически было невозможно. Наконец, появляется система записи на VHS. Первые камкордеры VHS или Super VHS могли писать три часа непрерывно. Но я решил подождать, пока появится новый инструмент — электронное изображение, адекватное кинопленке. Несколько раз я ездил в Японию, и глава фирмы Sony показывал мне первые системы high-definition. И я смотрел на эти первые опыты и переводы на кинопленку электронного изображения и понимал: рано, еще рано. Прошло еще три года. И мне позвонили, сказали, что HD-камера нового поколения в мобильном варианте появилась, и я могу ее посмотреть. Как вы понимаете, критерием оценки в данном случае была приближенность электронного изображения к качеству кинопленки, потому что качество кинопленки и до сих пор является не совсем еще преодоленным электроникой — электроника пока дает изображение хуже, чем кинопленка. Но нетерпение было таково, что я решил: надо начинать работать. Я понимал, что замысел «Русского ковчега» мог отпугнуть продюсеров в силу своей сложности. Поэтому я придумал поэтапный путь. Сначала продюсерам было заявлено, что это будет документальная картина — с элементами документа, с небольшим количеством актеров, со статистами или даже бумажными куклами огромного размера. И шаг за шагом я все усложнял и усложнял эти предложения, конечно, наблюдая за реакцией моих коллег. К этому времени вокруг меня уже собралась интернациональная группа продюсеров, во главе нее стоял продюсер из России Андрей Дерябин и его коллеги из Германии, Японии и Франции. В какой-то момент все карты были открыты. И продюсеры, уже оказавшись, что называется, внутри производства — за исключением продюсера из России, — поняли, куда они попали.

На первоначальном этапе блуждали в поисках названия фильма. Было даже такое название брошено в продюсерские дистрибьюторские круги: «Ватерлоо», — обозначавшее некую баталию. Но, естественно, я предпочитал название «Русский ковчег». Основой замысла изначально был Эрмитаж. Эрмитаж — это дворец-музей, где в отличие от других европейских пространств, жили люди. Это место жилое, обитаемое, человеческое. В этом его специфика. Здесь жила царская семья, многочисленные родственники, при этом там была и галерея, и собрание искусства. До «Русского ковчега» в больших музеях, которые являются национальным достоянием, никогда и нигде в мире не проводились большие масштабные съемки. Я же предполагал ввести в Эрмитаж тысячи актеров, огромное количество специального оборудования, привезти туда деревья, завезти туда дерн. Сейчас, начиная работу над фильмом о Лувре, я понимаю, какая свобода была предоставлена нашей съемочной группе в Эрмитаже. Мы договорились с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, что я представлю ему через неделю перечень технических проблем, которые встанут перед Эрмитажем в связи с этим замыслом, и он посмотрит и примет окончательное решение. Как мы и договорились, через неделю документы были представлены, Пиотровский ознакомился с ними. Среди этих документов был перечень приборов, которые должны были поступить в Эрмитаж, включая баллон Chimera — его никогда до этого не использовали в закрытых помещениях. Кроме того, музей должен был заранее снять специальную лазерную охрану с картин Эль Греко, Леонардо, Рембрандта. Мы договорились, что съемочная группа разработает целую систему мер гарантии, что ничего не может произойти во время съемок в Эрмитаже. На протяжении съемок при мне была карта-схема российской истории — пространство драматургии. Все свои размышления я соотносил с этой картой, на которую были нанесены все исторические события, все значимые исторические лица. В соответствии с этой схемой я разработал план движения персонажей по дворцу, который стал олицетворением живого, проживаемого в кадре исторического времени. Места, залы, которые имеют отношение к определенной эпохе, были некими сферами вхождения в разные исторические эпохи. При этом нужно заметить, что продолжительность фильма должна была быть 1 час 29 минут. Мы отказались от записи на кассетах, так как поняли, что нам нужно не компрессированное, не сжатое изображение, а буквальное — то, что мы сняли. Потому что компрессированное изображение при переводе на кинопленку не давало нам нужного качества. Мы нашли специальную организацию Director’s Friends — американскую фирму, которая согласилась создать локальный компьютер с большим запасом энергообеспечения, чтобы можно было в течение 1 часа 29 минут работать. Следовательно, съемочный механизм состоял из камеры, компьютера и профессиональной системы записи звука. От этого компьютера камера должна была получать питание, потому что никакая камера не будет непрерывно работать полтора часа. Следовательно, к этому компьютеру добавлялась еще система батарей. В итоге этот аппарат весил 21 килограмм.

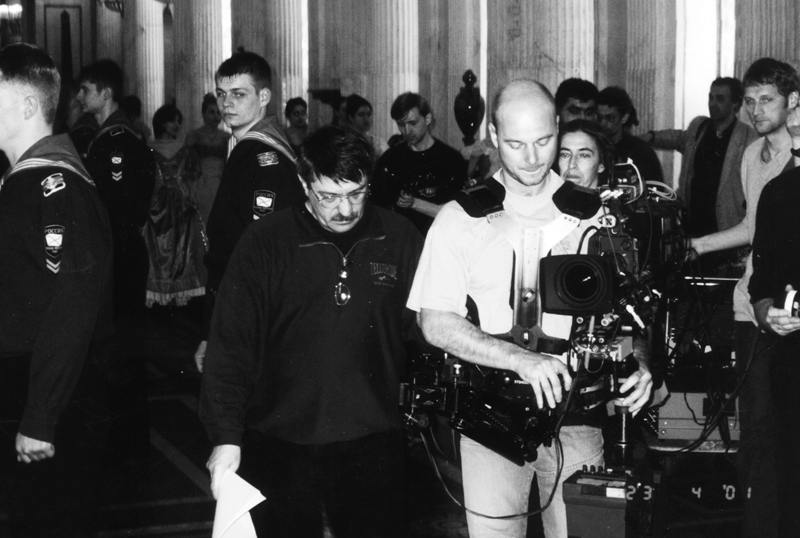

Весь фильм снят ручной камерой, стедикамом. Обычно оператор стедикама непрерывно работает семь или восемь минут, после этого он ложится и отдыхает. Мне надо было, чтобы оператор работал 1 час 29 минут, то есть чтобы он сделал то, чего до него никто никогда не делал. И такой оператор был найден — им оказался немец Тильман Бюттнер. Первым делом он сказал мне, что ему нужно два месяца для того, чтобы позаниматься тяжелой атлетикой и прийти в соответствующую форму. Дальше началась работа над формированием съемочной группы. Большая проблема, потому что никто в кинематографе таких задач не выполнял.

В чем сложность этой задачи? С первого момента действия на каждом участке съемок работают актеры. Их нужно одеть, обуть, загримировать, параллельно работает режиссерская группа — несколько десятков ассистентов режиссера и не менее 28–30 главных ассистентов. Съемочная группа двигается по территории павильона и сталкивается с героями, которые в данном действии задействованы. Когда на точке появляются оператор с режиссером, актеры уже должны быть готовы играть сцену. Как только мы покидаем помещение, эта актерская группа срочно идет переодеваться и готовиться к другому эпизоду. А мы оказываемся в это время в другом зале уже с другими персонажами — они входят в кадр и начинают работать. Камера не выключается. Как вы понимаете, дублей быть не может. Как только камера оказалась в точке съемки, ассистенты следующей сцены получают по рации информацию о приближении камеры. В конце фильма начинается эпизод, где участвуют тысячи актеров.

Что представляет собой съемочная группа, которая двигается по этому пространству? Оператор несет тяжелейшую систему компьютерной поддержки, за ним идет звукооператор со своей техникой, рядом с ними все время находится режиссер. Это целый поезд. С другой стороны находятся ассистенты, которые занимаются фокусом и диафрагмой, потому что в разных помещениях разные условия экспонирования. Также работает специально приглашенная мною группа транзитных актеров, которые, если что-то случится, выдвигаются в пространство кадра, заполняют его, зная, как себя вести в каждой из этих ситуаций, для того чтобы помогать проведению съемок. Актеры готовились к съемкам всю ночь, в Эрмитаж они приехали накануне в одиннадцать вечера. Съемка началась следующим днем в 12:35. Ни в коем случае нельзя было допустить остановки камеры. Слово «стоп» не должно было прозвучать ни разу. Длина пути, который должна была пройти группа, — 1 километр 300 метров. То есть за 1 час 29 минут мы должны были пройти 1 километр 300 метров — хорошо играя, не ошибаясь, не останавливаясь, и в нужное время прийти к финалу. Весь наш путь был поделен на сектора. Специальный ассистент, который шел со съемочной камерой, на хронометраже вел учет соблюдения графика. Кроме того, нам нужно было решить проблему освещения. И поскольку иногда мы снимали с использованием широкоугольной оптики, то нужно было понять, что делать с осветительными приборами, которые были привезены из Италии и не были рассчитаны на наши погодные условия. Температура в Петербурге была минус 27 градусов. Перед окнами Эрмитажа мы установили большие металлические леса, метров десять высотой. И нам на эти леса нужно было поставить осветительные приборы. И, конечно, внутри. И кроме того, мы не понимали, как европейские приборы поведут себя в условиях минус 27 на улице — когда они отключатся? Через пять минут или продержатся тридцать минут? Трудно было сказать. Поэтому по линии всего Эрмитажа была выстроена колонна электростанций, которые обеспечивали питание приборов. Огромные залы Эрмитажа очень трудно осветить. Из Германии нам привезли баллон Chimera. Это огромный шар, который надувается специальным газом, внутри есть специальное устройство, на которое подается ток. И этот огромный шар начинает светиться и давать огромный поток света. Особенность баллона Chimera в том, что он не дает теней, что нам и надо было. То есть когда зритель смотрит на изображение — например, бал в финале, — он не должен видеть теней. Если вы поставите обычные осветительные приборы, везде будут тени, и будет понятно — «тянучка». В прекрасной картине Бондарчука «Война и мир», которая создавалась в то время, когда еще не было таких приборов, в больших батальных сценах мы везде видим свет от приборов. В картинах Голливуда того периода, в «Леопарде» Висконти — мы везде видим грязный свет.

Конечно, так называемая транзитная группа могла работать и работала еще и с другими задачами. У нас были расставлены осветительные приборы, которые при движении камеры начинали попадать в кадр. Тогда в момент, когда камера приближается к этому опасному участку, там появляется транзитная группа и перекрывает прибор собой. А это мы не могли репетировать в Эрмитаже. Предварительные репетиции все шли в театрах, на студии Ленфильм, где были расставлены декорации и были нарисованы на полу декорационные схемы. Только в выходной Эрмитажа, в понедельник, мы могли ходить по залам, размечать, расставлять мизансцены. В фойе Эрмитажа мы были вынуждены организовать очень большую гримерную и костюмерную. Мы должны были загримировать тысячи актеров, полностью вернуть их в эпоху. Всех актеров — и главных, и второстепенных, и эпизодических — мы должны были превратить в людей другой эпохи. Но главной моей тревогой было качество изображения.

Помню, что когда я посмотрел отснятый материал, я был в отчаянии. Я понимал, что изображение будет мне не нравиться, но что до такой степени — я даже не предполагал. Мы работали с блестящим оператором стедикама, но поставить свет в павильоне, площадь которого один километр, — не под силу смертному. Для этого нужно особое операторское мастерство, а, возможно, еще и дополнительные деньги. Поэтому после того, как мы немножко остыли, мы приехали в Берлин и стали заниматься цветокоррекцией.

Каждый кадр подвергся цветокоррекции. Где-то добавлялся цвет, где-то убирался, где-то менялся на противоположный. Одному артисту, который посмотрел в камеру, развернули зрачки на компьютере. В другом месте добавили теней. То есть визуальная картинка — это результат постпродакшна. В результате мы получили фильм в формате HD, по качеству годный к переводу на кинонегатив. Я хотел перевести фильм на кинопленку, чтобы показать, с одной стороны, что кинопленка лучше, а с другой, что HD — это то, с чем стоит работать. Запомните, что на пленке фильм сохраняет признаки жизни. Когда вы снимаете и проецируете DCP с жесткого диска, перед вами электричество, не более того. А электричество — это смерть, там ничего живого нет.

«1917» — Декорации военных действий

Конечно, создавая этот фильм, мы очень рисковали. Мы были счастливы, когда мы выключили камеру. Потом многие подходили ко мне и говорили: ну, берегитесь, теперь все начнут снимать одним кадром. Но я думаю, что этот прием — съемку одним кадром — нужно оправдывать эстетической идеей. Сам по себе прием ничего не стоит. Я сделал этот фильм, потому что я безумно люблю Эрмитаж. Но главное, что я понял в процессе съемок этого фильма: никогда не пытайтесь победить время. Из этого ничего не получится. И беда тому, кто попытается это сделать.