Жан-Люк Годар. Пылкая надежда

Исследователи Жан-Люка Годара Антонина Держицкая и Дмитрий Голотюк перевели еще одно интервью великого режиссера, совсем новое, опубликованое в Cahiers du cinéma № 759. С радостью предлагаем его русскоязычному читателю.

— Не будем говорить о «Театре Амандье»1. Я понятия не имею, что там происходит. Этим занимается Николь Бренез.

Я хотел на вас посмотреть. Для меня это словно встреча с правнуками Cahiers. Мне было интересно посмотреть, какими они стали.

1 Имеется в виду первый этап французского проката «Книги образа» в формате инсталляции, прошедший в минувшем октябре в театре «Нантер-Амандье» в парижском пригороде Нантере.

— Мы были очень взволнованы, даже потрясены вашим фильмом в Каннах, особенно финалом с его «пылкой надеждой», которая придала смысл этому путешествию по руинам. Вся первая часть, посвященная бесконечному ремейку войн, потом Жозеф де Местр, объясняющий нам, что война — это универсальный закон природы, потом людской закон, который, на первый взгляд, восстанавливает порядок, а на деле является воплощением несправедливости… Фильм разворачивается во тьме, а вы выводите нас к свету. Он обжигает, но по-другому.

Краткая история «Кайе дю синема» купить

— Да, я должен вам сказать, что мы говорим на одном языке (langue). Под этим я не имею в виду, что мы говорим на французском, а не на китайском, там, или финском. В своих последних фильмах я провожу более общее различие между языком-langue и языком-langage. Меня подтолкнуло к этому чтение книги о langage немецкого социолога Фрица Маутнера, написанной им около 1910 года, где он подвергает критике сам язык, langue. Он, как и все, называет его langage. Я же, благодаря живописи, ощущаю, что это не то же самое, что langue, — грубо говоря, текст и слова. Они давно настораживают меня своей извращенностью. У Пеги есть такая фраза, которую я использовал в «Истории (ях) кино»: «Мы можем пересказать все, кроме того, что мы делаем». Под языком-langage, который все путают с langue, я понимаю действие. На данный момент его подлинным носителем является кино, но оно не желает этого знать. А я, вот, нервничаю, оттого что мне приходится говорить на языке-langue. (Смеется.) Между нами трясина извращенности. А язык-langage — это своего рода брачный союз между образом и речью.

Язык-langage — это своего рода брачный союз между образом и речью.

Но речь — это не то же самое, что язык-langue понимает под речью, даже у Хайдеггера. Начало последнего фильма Анн-Мари Мьевиль («После примирения» — примеч. ред.) демонстрирует язык-langage двух женщин, которые, гуляя по лесу в костюмах XVIII века, перечитывают Хайдеггера — «Путь к речи»2. Вся литература, которую я люблю, — те писатели, которых по-прежнему называют «великими», никогда не объясняя, почему они именно такие, — Дюрас, Достоевский, Гельдерлин, Даниель Дефо, Мелвилл, — все силы того, что мы называем «великой литературой», — Джойс, Рембо, — направлены на то — и писатели сами об этом говорят, — чтобы продвинуть так называемый langage. А я еще только подступил к последним укреплениям langue. К тому, что можно видеть у Флобера в «Буваре и Пекюше», где предсказаны социальные сети, Facebook, всевозможные базы данных. Мари Дарьёсек по-своему говорила о том же самом в то время, когда я собирался экранизировать ее роман («Хрюизмы» — примеч. ред.). Я этого так и не сделал, потому что чувствовал, что нам придется вести диалог посредством языка-langue, а с писателем это невозможно.

2 В русском переводе — «Путь к языку».

Мы поговорим немного на языке-langue. Я отвечу посредством него на ваши вопросы. Я принял ваше приглашение, чтобы посмотреть, — с исторической точки зрения, — что представляют собой внуки или правнуки Cahiers. (Улыбается.) Я восприимчив к событиям, к рекам истории, которые очень велики, — что в Китае, что в России. Хочу только напомнить, что то, что мы скажем, не равняется тому, что можно будет прочесть, тому, что будет напечатано. Язык-langage всегда будет оставаться где-то на заднем плане — как облака в акварелях Делакруа. Это то, о чем говорит Бодлер в своем «Чужеземце»: «Я люблю облака, дивные облака». Это прояснилось в последних четырех или пяти фильмах. Я чувствую, что у меня произошел некий перелом, начиная с «Хвалы любви» или скорее с «For Ever Моцарт».

Жан-Люк Годар: «Это не книга с картинками, это образ»

— Что к этому привело?

— Я немного теряюсь… Я пребываю в этой потерянности. Я потерялся. Я всегда сознательно держался рамок кино, несмотря на свой политический активизм, подписи под петициями, участие в общественных движениях, несмотря на свою солидарность с желтыми жилетами, какими бы они ни были, с бастующими медиками, какими бы они ни были. Я ограничивал себя кино, а стало быть, и его историей, в которой отражается большая история. Кино — это маленькая история, но она и большая тоже.

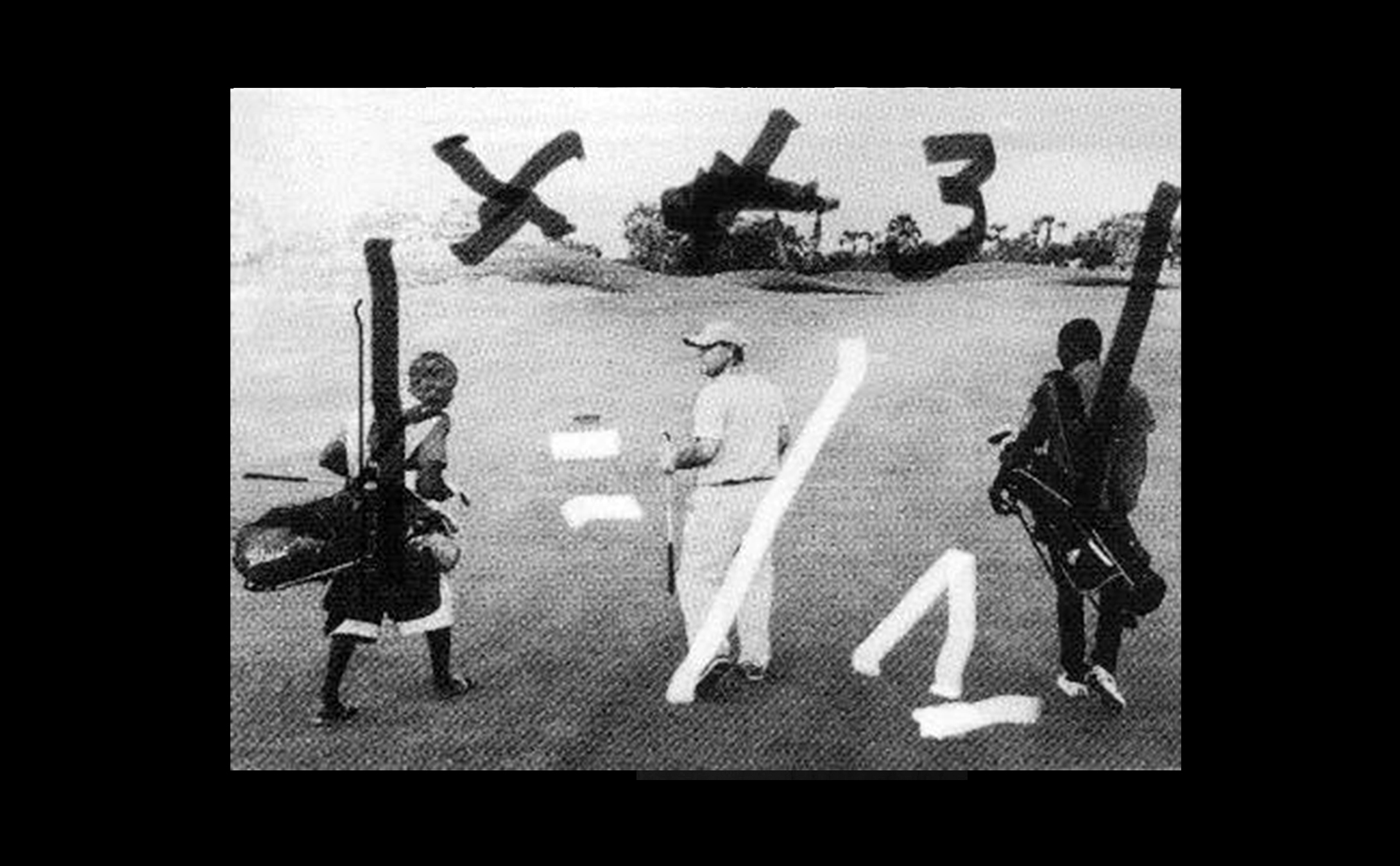

В общем, это произошло, начиная с «For Ever Моцарт» — моего последнего классического фильма, — что, впрочем, не мешает мне время от времени делать какие-то короткометражные фильмы, выполняющие роль военных снайперов или разведчиков. В случае с «Хвалой любви» мне потребовалось много времени, чтобы понять, что я должен делать. И следуя чему-то еще бессознательному, я поделил фильм на две или три части. Я даже придумал уравнение, очень упрощенческое, которое я называю аксиомой монтажа, по примеру пяти евклидовых аксиом: «X + 3 = 1». Чтобы получить единицу, нужно вычесть два. Это не совсем уравнение. Когда я показал его Бадью, он не знал, что с ним делать. Были фильмы-предвестники разделенных фильмов — например, «Один плюс один». Но, начиная с «Хвалы любви», это бессознательное перешло во что-то более сознательное. С тех пор я стал делить фильмы на две или три части.

Я даже придумал уравнение, очень упрощенческое, которое я называю аксиомой монтажа, по примеру пяти евклидовых аксиом: «X + 3 = 1». Чтобы получить единицу, нужно вычесть два. Это не совсем уравнение. Когда я показал его Бадью, он не знал, что с ним делать.

Сейчас главную проблему я вижу в том, что экраны плоские. Я смотрю каналы BFM и LCI. Предпочитаю последний — из-за лиц. Время от времени вижу Сержа Жюли, с которым был когда-то знаком. Спорт тоже смотрю. Что меня не устраивает в информационных каналах, так это тот факт, что, о чем бы они ни говорили, — о желтых жилетах, о забастовке в метро, — они просто отражают.

Мы с Анн-Мари живем в Швейцарии как французские беженцы, согласившиеся подчиняться швейцарским законам. Мы смотрим французское телевидение и читаем три французских печатных издания — Libération, Le Canard Enchaîné и Charlie Hebdo. И все. Я никогда не читал швейцарских газет. Мы не в курсе того, что здесь происходит. Мы живем как беженцы — мы приняли местный паспорт, некоторые местные законы. Это важно, потому что Франция кажется мне одной из немногих стран, которые еще интересны своими трудностями, внутренними проблемами, возмущениями, законами, но в то же время она со всем этим не справляется. Мне кажется, это благодатная почва для поиска каких-то объяснений, но только при условии использования того, чем, по идее, должно быть кино. А стало быть, это невозможно. Нужно лечить болезнь лекарством, которое не было изобретено. Или которое никто не хочет изобретать.

Вы видели сегодняшний номер Libération? Их рекламу сгибающегося телефона Samsung? Интересно, что она вся построена на книгах. Я подчеркнул слова на последней странице: «открывается, как книга», «настольная книга», «брошюра», «задняя обложка», «люксовое издание», «удобство чтения». Даже они, занимающиеся изображением, делают из изображения текст — здесь они открыто в этом признаются. Это подтверждает мою мысль о том, что все становится текстом. Телефон — это миникнига. Текст стал более могущественным, чем когда-либо. Реклама не может обойтись без слов. Если убрать слова, станет очевидной ее неспособность показать образ и речь.

Вы видели сегодняшний номер Libération? Их рекламу сгибающегося телефона Samsung? Интересно, что она вся построена на книгах.

И они плоски (plat). Вы уже не можете «совершить бестактность» (буквально: «опустить ноги в тарелку (plat)» — примеч. пер.). Селин говорил, что самое трудное — это ввести плоскость в объем. А когда нет объема, получается плоское в плоском. И это тревожит. Но выражать все это словами, как я сейчас делаю, ничего не дает — вопреки тому, что я думал пятьдесят лет назад.

Жан-Люк Годар: «Это уже не цитаты, а археологические остатки»

Вот к чему я сейчас пришел. Я потерян, потому что чувствую, что я один. Я никогда не слышал, чтобы какой-нибудь великий писатель сказал: «Langue — это не langage». Единственный, у кого я читал нечто подобное, это Робер Редекер, с которым я был когда-то знаком и который был другом Ланцмана. Он пишет: «Langue — это не langage», — выражаясь при этом посредством langue. Но это нельзя выразить словами. Поэтому только живописцы могут мне что-то сказать. Есть еще музыканты, но я их плохо знаю, потому что всегда использую их тактически, а не стратегически. С живописью все обстоит по-другому — вплоть до импрессионистов и немного дальше.

— Вы говорите о языке-langage как о действии. В «Книге образа» вы совершаете весьма заметные действия в отношении изображения.

— Да, но это частность. Это мой вкус к экспрессионистской и фовистской живописи. Понимать Пикассо меня научила моя сестра Рашель, которая стала потом учительницей рисования. «На этом лице есть тень и свет, но тень полностью скрыта, так что получается как бы два лица». Она видела какие-то вещи, которые я не видел. Живопись всегда присутствовала в моей жизни, потому что она не плоская. У Любича есть замечательный фильм немого периода — «Веер леди Уиндермир». Премингер сделал его ремейк. Фильм Любича — это пространство. Шерер, то есть Ромер, написал статью «Кино — искусство пространства», хотя, казалось бы, кино — это искусство времени. Когда их сравниваешь, фильм Премингера — это просто диалог и текст, история. Если убрать диалоги, будет невозможно понять, что просходит. А у Любича все понятно. Это было утрачено с появлением диалогов и всемогущества языка-langue, как можно видеть на примере рекламы Samsung. Есть еще один подобный фильм, где понимание обеспечивается игрой актеров, особенно женщины, — я имею в виду тот фильм с Роуз Хобарт.

Эрнст Любич: История на крупных планах

— «Лилиом» Фрэнка Борзейги?

— Да. По-моему, никто кроме нее не смог бы сыграть сцену так, чтобы ежесекундно что-то выражать. Она не сделала большой карьеры, потому что не могла сниматься в чем попало. Если сравнить «Лилиом» Борзейги с «Лилиомом» Фрица Ланга, Ланг вне игры! В ней есть что-то особенное. Не знаю, как сказать. Если бы я все еще был критиком, я бы попытался подобрать слова… «Невинная» — это не совсем то. Это невозможно выразить словами, это не высказываемо, это надо видеть.

— В недавно вышедшей книге Жан-Поля Сивейрака («Роуз почему») обсуждается тайна ее игры в этом фильме.

— Да, я читал. Она уникальна. Те же качества можно обнаружить и у некоторых других актрис. В Адель Энель что-то есть, но сами фильмы не так хороши.

— Теперь, когда вы с недоверием относитесь к языку-langue, вы обращаетесь преимущественно к немым и ранним звуковым фильмам?

— Нет, не обязательно. У Ланглуа мы научились рассматривать фильм Борзейги в одном ряду с фильмами Гарреля, Вернёя или Жиля Гранжье. Нас было всего трое или четверо. Риветт, Ромер, Трюффо и я.

— В «Книге образа» есть пара из «Земли» Довженко, сущностно важная, представленная очень долгими планом и контрпланом с великолепной изъеденной фактурой. Какое значение вы придаете этой паре и тексту: «Если бы мы были живы / Но мы живы!», — который накладывается на эти немые кадры?

— Это текст Бланшо. Я прочел его первую книгу очень рано, лет в пятнадцать-шестнадцать, как и некоторых других писателей, которые пытались пойти дальше, — того же Арагона с его «Надей» и «Парижским крестьянином». Я попытался сделать эпизод на основе этого текста в «Нашей музыке», но получилось ужасно, мы не стали его использовать. Нужно было сделать псевдо 3D — то есть чтобы звук был рядом с изображением, а не внутри. Это соответствует главной теме «Центрального региона». Бернар Эйзеншиц спросил меня: «Но что же такое центральный регион?» И я ответил: «Любовь». Но очень немногие видят это так. Люди предпочитают говорить о фильме Майкла Сноу.

Бернар Эйзеншиц спросил меня: «Но что же такое центральный регион?» И я ответил: «Любовь».

— Когда мы смотрим на лицо этой женщины и слышим за кадром: «Но мы живы!» — мы словно пробуждаемся, это как если бы мы наконец вышли из темного леса.

— Для меня вторая половина, «Счастливая Аравия», была возвращением к реальности, согласием сделать фильм немного более плоским. Можно сказать, что первая половина — документальная, а вторая — абсолютно игровая, с актерами, заимствованными из других фильмов, и романом в качестве первоисточника. Я пересматривал фильм дважды. В первый раз я сказал себе: «Все-таки эти половины слишком разные, жаль». А теперь я думаю, что это и должно вызывать сожаление. Мы перешли в плоскость. В плане звука тоже — он здесь гораздо более смешанный. Звук телевизора не допускает дифференциации, это все равно что попросить оркестр одновременно играть разные вещи на одинаковой громкости. Бедный дирижер не справляется.

— Вы хотите сказать, что в какой-то момент плоскостность может быть полезна для того, чтобы начать с нуля?

— Когда русские потерпели поражение от немецкой армии, они снова пошли в наступление. Разница налицо. Немцы были очень сильны в простой тактике, но почти не имели стратегии, не считая гитлеровской, которая была стратегией Альфреда Жарри. Тогда как русские сумели поменять стратегию — на более практическую.

Жан-Люк Годар: «Кино — это забвение реальности»

— Стало быть, последняя часть — русская?

— (Смеется.) Да, я всегда буду за русских. В «Прощай, речь» одна из девушек говорит: «Если русские станут частью Европы, они перестанут быть русскими».

— Вы знали заранее, что конец фильма вывернет к этой «пылкой надежде»?

— Нет, я сделал несколько концов. Я понемногу продлевал фильм, потому что хотел, чтобы зритель имел возможность вспомнить, что Аравия — это не единственное, что там было. А заключительный текст взят из «Эстетики сопротивления» Петера Вайса.

— Вы читали ее раньше?

— Нет, но я знал Вайса по пьесе «Марат / Сад». Я прочел три тома «Эстетики сопротивления», тысячу страниц, специально для фильма. Это его личная история, начиная с испанской войны и до конца, когда он жил беженцем в Швеции и встречался с Брехтом, который тоже туда перебрался. Я делаю много вещей параллельно. В новостях часто говорят: «Параллельно этому…», — имея в виду события, которые на самом деле перпендикулярны друг другу. (Смеется.)

В новостях часто говорят: «Параллельно этому…», — имея в виду события, которые на самом деле перпендикулярны друг другу.

— Тогда как то, что вы делаете, — это скорее контрапункт. Вы различаете контрапункт и гармонию.

— Да, это контрапункт и мелодия. Они сосуществуют. Я отправил Николь Бренез маленькую загадку на эту тему. Как этакий сфинкс, загадывающий загадки трем своим Эдипам или трем своим Антигонам (Николь Бренез, Жан-Поль Баттаджья, Фабрис Араньо — примеч. ред.), я подкидываю им небольшие задачки. (Смеется.) Николь ответила мне другой цитатой, которая заставила меня задуматься… Анаксагор Шометт, один из лидеров парижской коммуны, наряду с Эбером, основывает в 1793 году, в самый разгар террора, консерваторию. Есть чему поразиться. Два века спустя это вдохновило меня на одну сцену в «Германии девять ноль». Во время посещения старой Бабельсбергской киностудии, которая уже начинает превращаться в руины, Эдди Константин спрашивает графа Цельтена: «Останется ли место музыке, когда мрак сгустится над нами?» Цельтен отвечает ему цитатой из Брехта: «Да, это будет музыка мрака». Я спросил Николь, не рассказывая ей всего этого, есть ли связь между одним и другим. Она не может ответить, потому что это личное. Но вот какие связи или сближения произвожу я. Сближения или, наоборот, удаления.

— Сводить вместе «далекие и точные» реальности, как говорит Реверди. Вы плетете несколько нитей одновременно.

— Да, многие персидские ковры так устроены. В персидских коврах полно свастик.

Да, многие персидские ковры так устроены. В персидских коврах полно свастик.

— Что делать, например, с нитью Жозефа де Местра в «Книге образа»? С этими ужасными фразами, где говорится о том, что разрушение — это мировой закон?

— Я его совсем не знал. Наткнулся на упоминание о нем в одной статье. Это что-то невероятное. К тому же, он был послом Франции в Санкт-Петербурге. Я подумал, что это хороший повод поговорить о войне.

— Он даже говорит о самопожертвовании. Это момент отчаяния, но еще и безответственности, потому что человечество бессильно перед мировыми законами.

— Вторая мировая война все еще изучается, с разных точек зрения. Я сейчас читаю большую книгу — «Барбаросса. 1941 год. Абсолютная война» (Жана Лопеза и Лаши Отхмезури — примеч. ред.) — о нападении Германии на Россию. Это просто сопоставление текстов — как дневниковых записей солдат, так и официальных речей. Просто один текст напротив другого. Стоит Сталину сказать слово — десять тысяч убитых. То же самое с Гитлером. Я уже молчу о лошадях, ведь тогда еще существовала кавалерия. Вот почему я время от времени показываю какую-нибудь падающую лошадь.

Стоит Сталину сказать слово — десять тысяч убитых. То же самое с Гитлером. Я уже молчу о лошадях, ведь тогда еще существовала кавалерия.

— Интересно, что вы упомянули лошадей. Вы говорили об эволюции вашего творчества; так вот, в ваших последних фильмах все больше и больше животных: ваш пес Рокси в «Прощай, речь», попугаи, коты и лама в «Фильме-социализме»…

— Да, это пришло постепенно. Когда-то давно у меня была собака, которую я очень любил, Рокси мне о ней напомнил. Я подарил собаку Анн Вяземски. Всегда что-нибудь было. Сейчас это животные. Я полностью поддерживаю организацию L2143, хотя и не имею к ней отношения.

— Кажется, для вас стал важен взгляд животных. В «Фильме-социализме» вы даете крупный план ламы с ее большими черными глазами.

— Актеры не идут ни в какое сравнение с животными. По легенде, Бог решил наделить обезьян даром речи. Те сказали: «Ни за что». Их можно понять. Им остались жесты. Собаки сочетают в себе потерянность, открытость и доброту, если только их не учат быть агрессивными. Что касается ламы из «Фильма-социализма», я решил ее снимать после того, как увидел однажды в поле в десяти километрах отсюда. Еще ослы, конечно. Я восхищаюсь фильмом «Наудачу, Бальтазар», хоть он и не лучший у Брессона. Лучший — «Приговоренный к смерти бежал».

3 L214 — французская некоммерческая зоозащитная организация, расследующая случаи жестокого обращения с животными в сферах животноводства и рыболовства. В частности, ею были обнародованы снятые на скрытую камеру кадры со скотобоен, где разделывали неубитых животных. В «Книге образа» цитируется план со скотобойни из документального фильма Жоржа Франжю «Кровь животных» — убийство лошади током.

— Почему вы его предпочитаете?

— Потому что он каждым планом верен своему названию. Это фильм, который начинается с рук. Я увидел в этом поддержку, знак того, что я правильно сделал, что начал с рук! Это руки, которые пытаются сбежать. И камера в каждом плане будет пытаться сбежать. Там нет ни единого отклонения от темы. «Процесс Жанны д’Арк» отчасти такой же, но там суть скорее в том, чтобы укрепить себя, остаться в таком вот положении. (Обхватывает себя.) А здесь суть в побеге.

Charlie Hebdo публикует старые тексты Каванна4. В одном из них он говорит о лошадях, которые исчезли с улиц, об их взгляде. То же самое можно сказать и о птицах. Но самый очевидный пример — это собаки с их более человеческим взглядом, чем у самого человека. Ничто с этим не сравнится.

— В «Прощай, речь» есть великолепная фраза: «Собака — единственное существо на Земле, которое любит вас сильнее, чем себя самого».

4 Франсуа Каванна — французский писатель, журналист и карикатурист, один из основателей журнала Hara-Kiri Hebdo, переродившегося со временем в Charlie Hebdo.

— Это Рильке. Нам все-таки необходимы великие писатели, которые пытаются выйти за пределы… Я вышел за них, следуя за Рокси.

— Если слово — это приказ, если одно слово может повлечь за собой смерть тысяч людей, задача «Книги образа» — научить нас слушать по-другому?

— Или забыть это. Или донести мысль о том, что в каждом образе выражается некая речь, в направлении которой Хайдеггер мог лишь начать свой путь, не сумев пойти дальше, и которой иногда достигает поэзия — Рембо, например.

— В конце фильма Анн-Мари Мьевиль говорит, что мы недостаточно прислушиваемся. К чему, к миру?

— Необязательно к миру, если понимать под этим, что мы делаем фильм просто для того, чтобы «прислушаться» к несчастным мира сего…

— Прислушаться к животным, к природе?

— Да, или к чему-то совсем другому. Социолог-философ Элиас Канетти, широко известный своей книгой о массах, говорил, что мы никогда не бываем достаточно грустны, чтобы сделать мир лучше. Еще он говорил о «земле, погребенной под буквами алфавита». Он по-своему меня поддерживает. Когда другие говорят «язык» (langue), я говорю «буквы алфавита», против которых выступал еще Платон.

Канны-2014: Годар говорит «нет»

— А язык-langage?

— Langage — это то, что нельзя сказать, но можно в какой-то мере показать и дать услышать. С технической точки зрения, кино могло бы это делать. Алгоритмы на это неспособны, хотя и пытаются к этому приблизиться. Для меня это как та картина Рубенса — «Падение проклятых».

Конечно, я использую язык-langue для решения технических проблем. Как сварить яйцо? Первый, кто это сделал, не имел словесного решения. В моем следующем фильме — который я вряд ли сделаю, потому что мне уже слишком много лет и потому что есть вещи, которые при нынешнем положении дел в кино слишком трудно осуществить, — есть эпизод, в котором я отталкиваюсь от размышлений о Нисефоре Ньепсе. Я задал Николь вопрос, чтобы она, в свою очередь, задала его своим ученикам в La Fémis: что подумал Нисефор Ньепс, когда ему удалось сделать из своего окна свой первый снимок? Можем ли мы сегодня это себе представить? Спрашивал ли он себя: «Что я такое сделал»? А что мы сами сегодня думаем о том, что он сделал? Что он сделал на самом деле? Потом он промедлил, и Дагер его обошел, первым зафиксировав снимок. Поэтому я называю этот эпизод «Идея фикс».

И тут я неожиданно возвращаюсь к теме России и Германии, потому что это время моего детства и потому что никто мне ничего не рассказывал. Так что мне интересно, каким был тот мир, в котором мы тогда жили, — хоть в той же Швейцарии. И я пытаюсь найти другие точки фиксации, где есть эта идея fixe5: салютование, стойка смирно и так далее.

5 Fixe переводится с французского языка как «неподвижный», «фиксированный», но это также военная команда «смирно!»

Что подумал Ньепс? У меня нет однозначного ответа. Сегодняшние режиссеры думают, что достаточно нажать на кнопку, заснять яблоню или забастовку, и они получат некий момент реальности. Недалеко отсюда, в Ньоне, проводится фестиваль под названием «Видения реальности». Ньепс должен был что-то подумать. Ведь это же было чем-то. Фотография — это не кино. Когда братья Люмьер снимали выход рабочих с фабрики, они должны были думать уже что-то совсем другое. Думали ли они, что нашли такую машину, которая позволяет нажатием одной кнопки получить реальность? Потом пишутся тонны текстов. Реальность ли это? Настоящее ли? Вымышленное ли? Документальное ли? И мы видим, что все это мимо цели. Мы видим извращенность языка. Все войны, начиная с XVIII века, предварительно объявлялись. Потому что текст был всемогущ. И люди продолжают объявлять, делать анонсы… хотя бы просто для того, чтобы победить на выборах6.

6 Во французском языке есть выражение «анонсировать свою кандидатуру».

Все войны, начиная с XVIII века, предварительно объявлялись. Потому что текст был всемогущ.

— Сегодня весь мир анонсирует катастрофы. Люди как будто жаждут апокалипсиса.

— Но в этой голливудской жажде катастрофы есть доля языка-langage. Когда я общался с участниками Сопротивления, меня поразил тот факт, — людей вечно что-то «поражает» (смеется), — что они все как один уверяли, будто не было никакой возможности делать кино. Они говорили, что у них не было денег, чтобы снимать фильмы. Но они могли снимать их в Лондоне. Это было возможно. Американцы их делали, французы — нет. Я однажды попытался обсудить это со Стефаном Эсселем, который вращался тогда в пропалестинских кругах. Кстати сказать, он был сыном пары, чья история легла в основу «Жюля и Джима». Я попросил своего друга Элиаса Санбара порасспрашивать его. Но его вообще не волновал этот вопрос. Сопротивление делалось из текстов, деклараций, брошюр, поэзии. Я не был в курсе, но многие тексты издавались в то время в Швейцарии. Стихи Арагона были опубликованы издательством La Baconnière в Невшателе. Однажды, когда мой учитель по французскому заболел, его заменял французский военнопленный, который начал так: «Мне нечего вам сказать, но я дам вам почитать одного француза, которого сейчас тайно печатают». Я на тот момент остановился в поэзии на Жозе Марии де Эредиа, Леконте де Лиле, Теофиле Готье; Ронсар был неизвестен, Франсуа Вийон тоже, Рембо тоже. Он прочитал нам «Нож в сердце» Арагона и «Свободу» Поля Элюара — одно стихотворение, написанное классическим стихом, и одно, написанное верлибром. И это «оставило след» в моей жизни.

— Язык-langage и поэзия — это одно и то же?

— Да, но это две разные тактики.

— В чем отличие тактики языка от тактики поэзии?

— Поэзия пишется. Язык-langage не может писаться, он может изображаться, петься, декламироваться, манифестироваться. «Желтые жилеты» — это скорее язык. Вот почему три четверти комментаторов приходят в замешательство и спрашивают себя: «На каком языке (langue) они вообще говорят?»

— Почему «желтые жилеты» — это язык (langage)?

— Потому что на самом деле это нельзя выразить словами. Комментаторы выбиваются из сил, задавая вопросы: «Ах вот как, у вас не лидера? Ах вот как, вы не знаете, чего хотите?» Они говорят: «Что все это значит?»

— Стало быть, язык невысказываем?

— Об этом сказал еще Пеги: «Мы можем сделать все что угодно, только не пересказать то, что мы сделали». Вы даже свой день не сможете пересказать. Или у вас уйдет на это пятнадцать лет.

— Ваша связь с собакой — это язык?

— Конечно. Больше даже не моя, а Анн-Мари, потому что это она хозяйка. Или, наоборот, пес — хозяин Анн-Мари. Мы взяли еще одного после Рокси — из приюта, куда он поступил как испанский беженец. Он очень странный, нескладный. У него широко расставлены передние лапы, и, так как он родом из Испании, я говорю себе, что это перевоплощение санитара-носильщика из международных бригад. Он приехал к нам, так что у нас тут теперь свой лагерь беженцев. Его зовут Лулу.

Он очень странный, нескладный. У него широко расставлены передние лапы, и, так как он родом из Испании, я говорю себе, что это перевоплощение санитара-носильщика из международных бригад.

— Это ваш следующий фильм? Вы планируете хотя бы какой-нибудь маленький фильм о нем?

— Пока нет.

— Существует ли язык природы? Вы часто цитируете «Знаки среди нас» Рамю. Можно вспомнить еще «Соответствия» Бодлера. Мир — это язык знаков?

— Если я так часто цитировал эту книгу, то потому, что хотел сделать по ней фильм. Но пусть лучше она остается книгой. Я дал это название одной из частей «Истории (ий) кино». Литературные знаки никогда не воспринимались всерьез, как подлинные предвестия катастроф. Никто никогда не говорил: «Надо сделать то-то и то-то, чтобы избежать войны». Сейчас люди наконец увидели, что природа в беде, стали что-то предпринимать. Но поскольку они действуют в поле литературы, я слабо в это верю; или же они делают какие-нибудь фильмы, показывающие наводнения или тающие ледники. Но это все ложный текст.

— Вы говорили, что вас заинтересовал наш апрельский номер «Гербарий», посвященный деревьям и цветам.

— Да, потому что там было немного языка-langage. Это привнесло что-то новое в тексты критиков — даже тех, которые мне и прежде казались интересными. В кои-то веки нам не показывают бесконечные планы девушек, глядящих на парней.

— Откуда взялась фигура Бекассины, которая несколько раз появляется в «Книге образа»?

— Эпиграф — это фраза Бернаноса. Я показываю Бекассину такой, какой ее знают во Франции. Она молчит.

— Вас заинтересовал этот жест?

— Я даже не заметил, что у нее нет рта! Это Анн-Мари и Жан-Поль обратили мое внимание на это. Она снова появляется в начале «Аравии» вместе с фразой: «Смысл того, что мы говорим, медленнее того, что мы делаем». Словам требуется больше времени, чем действиям.

— Это прямо перед ключем из «Дурной славы».

— Вот-вот, это связка между эпизодами7. Мы переходим к чему-то другому. Это потребует времени, потому что мысли не поспевают за действиями.

— «Книга образа» изобилует политическими фразами утвердительного характера: «Я всегда буду на стороне бомб», «нужна революция»…

— «Нужна революция». Люди только слушают текст, они не смотрят на изображение. Мы видим осла и разматывающуюся кинопленку. Если бы какой-нибудь средневековый человек посмотрел этот кадр, он связал бы революцию с кинопленкой, но вместе с тем обратил бы внимание на присутствие медленно идущего осла. Я использую одно, другое и третье, я верю в число три: «X + 3 = 1».

7 «Дурная слава» (Notorious) Альфреда Хичкока известна во Франции под названием «Закованные в цепи» (Les Enchaînés) . Французский глагол enchaîner помимо значения «заковывать в цепи» имеет также значения «связывать», «переходить к следующей новости» (на радио и телевидении) и «осуществлять монтажный переход наплывом».

Я воспринимаю плоский экран как некую недостаточность, особенно после 3D в «Прощай, речь», которое было не более, чем трюком, тактикой. Нас с Анн-Мари очень впечатлил «Ван Гог» Пиала. Мы почувствовали, что там есть несколько пространств, чему способствует, с одной стороны, сценарий о Ван Гоге, а с другой — тот факт, что Пиала был художником. Пересмотрев фильм, я действительно нашел там моменты 3D. Я вам покажу — я сохранил себе два плана. (Показывает нам свой айфон.) Брат Ван Гога и доктор приближаются из глубины кадра. Служанка выходит им навстречу, Дютрон у нее за спиной. Первый план размыт, фокус наведен на приближающихся персонажей. Подойдя сзади к служанке, Ван Гог шлепает ее по ягодицам и получает пощечину. Ощущение 3D и пространства возникает не из-за того, что он делает, а из-за пушечного выстрела пощечины. Ощущение 3D возникает благодаря звуку.

Другой план, чуть пораньше. Две служанки наблюдают, как приближается брат Тео. В углу виднеется группа гостей. И у нас вдруг возникает ощущение, что это снято в 3D. Здесь мы имеем 2D, а здесь — 3D, хотя все на самом деле снято в 2D. В фильме много таких моментов. Нам с Анн-Мари казалось, что он постоянно разворачивается в пяти-шести планах — тут импрессионизм, тут живопись, тут коммуна, тут алкоголизм и так далее. Каждый из нас написал Пиала по письму.

— Здесь впечатляет соотношение масштабов.

— Он много и разнообразно работает с соотношением масштабов внутри планов и между ними. Мы иногда встречаем в фильмах работу с глубиной кадра, но с соотношением масштабов никто по-настоящему не работает. Это есть у Эйзенштейна, но он так все разбивает и монтирует, что мы этого больше не замечаем. У меня тут есть еще пара снимков… (Продолжает листать изображения в айфоне.) Это из свежего номера Cahiers, который вышел сегодня. Я их не покупаю, но продавщица журналов дает их мне на автомате. Там есть два плана из «Жанны» (Брюно Дюмона — примеч. пер.). Я попросил Жан-Поля, чтобы он прислал мне DVD. Фотография маленькой Жанны на всю страницу и другая фотография, являющаяся кадром из фильма. Я нахожу между ними огромную разницу, заключенную во взгляде. Но я говорю только о фотографиях, а фотография может подчас выразить нечто такое, что кино не под силу. На первом снимке Жанна смотрит непонятно куда. Совершенно неважно при этом, где она находится. Но я не знаю, является ли и этот снимок кадром из фильма.

— Да, является.

— Но кадр в виде фотографии не является кадром из фильма. Тогда как здесь, на втором снимке, даже притом, что это фотография, мы видим кадр из фильма. Здесь она смотрит туда, куда ей велели. Для меня разница лежит во взгляде. В первом случае ей должны были сказать что-то вроде: «Смотри в неопределенную точку». Нужно обсуждать разницу между фотографией из фильма и фотографией, которая остается фотографией. Не говорить об этом, разбирая фильм Дюмона, значит не говорить вовсе. Тем более, что, как я подозреваю, фильм состоит в основном из длинных статичных планов. На первой фотографии это, конечно, еще не та американская актриса, не Роуз Хобарт, но это движение в том же направлении. То, что мы видим на второй, — какая-нибудь актриса, например, та же Леа Сейду, может это сделать. Она не может сделать то, что на первой. А девочка из «Жанны» может, потому что ей десять лет. Но на второй фотографии она уже актриса.

— В первой фотографии, хоть она и в меньшей степени является фотографией кино, больше собственно «кино»?

— Это остановленный момент кино, который в итоге становится фотограммой и, следовательно, архивом. Я показываю несколько таких моментов. В фильме есть фотография Мерилин, сделанная Аведоном. Мы видим ее в профиль, задумчивой, в черно-белом цвете — очень красивый снимок. Это план из эпизода, где он щелкает без остановки. Я часто оперирую такими сравнениями. Тем, что видится на первый взгляд, потому что потом, при пересмотре, все воспринимается иначе. Фотография — это «на первый взгляд». Кино что-то такое унаследовало. Поэтому мы и делаем столько дублей. Нам кажется, что на восемнадцатый раз обязательно получится лучше. Или как у Брессона — на шестидесятый. Или как у Чаплина в «Огнях города» — с семисотого дубля он сможет-таки передать взгляд слепой. Я хотел бы сделать эпизод под названием Fake news. Не знаю, смогу ли. Не знаю даже, буду ли пытаться. Я думал взять ведущего какой-нибудь информационной телепередачи и показать его в домашней обстановке. Где он предстает другим человеком, не таким, как на телевидении. Не думаю, что кто-то согласится. Во времена «Презрения» — может быть, но не сейчас. Но я и актера не могу нанять. Потому что с актером мы заходим на второй круг. Моя пресловутая теорема «X + 3 = 1», где нужно вычесть два. (Продолжает листать изображения.)

— Вы используете телефон как блокнот для образов? Это показано в трейлере фестиваля в Ийглаве, который вы сделали после «Книги образа».

— Да-да, они меня попросили. Смотрите, вот хороший образ «извращенности языка» — змея, выползающая изо рта. (Речь идет о языке-ящерице на обложке журнала «Идеи». — примеч. ред.) А это автопортрет, который я сделал с помощью одного только айфона.

— Как вы работаете над Fake news?

— Я действую, как археолог, который выбирает себе какую-то одну местность. И собирает там что-нибудь, как один из моих двоюродных дедушек, Теодор Моно, который подбирал камни и ветки в пустыне. Во «Влюбленном пленнике» Жан Жене говорил, что за образами нужно отправляться в пустыню8.

8 Годар использует план с Теодором Моно в пустыне в третьей части «Фильма-социализма», сопровождая его той же цитатой из «Влюбленного пленника» Жана Жене.

— В конце эпизода 4B, пройдя через лес «Истории (ий) кино», мы оставались с образом желтой розы в руках.

— Там в другой момент была отсылка к «Белой розе» — к группе Ханса и Софи Шоль, участников немецкого Сопротивления, казненных в 1943 году.

— В тексте говорилось, что, если, пройдя во сне через рай…

— Это текст Борхеса. Когда он проходит во сне через рай, в доказательство ему дают розу.

— «Если человек был во сне в Раю и получил в доказательство своего пребывания там цветок, а проснувшись, сжимает этот цветок в руке — что тогда? Я был этим человеком». В «Книге образа» у меня было похожее ощущение — как будто в самом конце с пылкой надеждой на фоне черного экрана вы вложили нам что-то в руки.

— Поскольку в фильме значительное место отведено теме войны, я не хотел, чтобы мне говорили: «Как-то это все грустно». Оставить этот текст Петера Вайса, который повествует об одних только несчастьях и поражениях. Что мне нравится, так это то, что он принадлежит к побежденным.

— Вы как будто хотели повлиять на реальность.

— Это вы так думаете. Я так не думаю. У Дени де Ружмона, которого я много цитирую, есть такая фраза: «Мы обретаем жизнь в надежде». Меня смешит ее продолжение: «Но эта надежда — реальная».

— Почему вы заканчиваете маской из «Удовольствия»?

— Потому что мы еще способны испытывать удовольствие.

— Мы еще способны танцевать в пропасти.

— Да, у нас есть надежда.

— В «Удовольствии» это скорее иллюзия, чем надежда.

— В новелле Мопассана этого мужчину приводят домой, и жена снимает с него маску. Мы видим старика, который хотел еще понаслаждаться жизнью.

— Надежда и иллюзия в одно и то же время. Снова диалектика.

— Да, диалектика. В «Фильме-социализме» есть красивый текст Сартра, где он говорит, что диалектика — это одновременно все и его противоположность, ничто и его противоположность. А в начале «Прощай, речь» есть другой его текст, содержащий определение философии: «Философия — это бытие, для которого в самом его бытии содержится вопрос о его бытии, в той мере, в какой это бытие имплицирует бытие, отличное от него самого». Гошизм уживается у него с классицизмом! Я один из немногих, кто считает, что лучшие тексты Сартра — те, что посвящены живописи. В тексте о Лапужаде, художнике 1950-х — 1960-х годов, он пишет: «Увы, его негодование не переходит на кончик кисти». Это согласуется с тем немногим, что мне есть сказать о политических фильмах. В трех четвертях случаев негодование не переходит на кончик кисти.

— В период кинолистовок вы работали с художником Жераром Фроманже.

— Он пытался научить меня живописи. Мне нравилось, но потом его живопись стала казаться мне слишком систематичной. Мы с ним сделали фильм о растекающейся крови. Я постоянно забываю, что хотел сказать… С возрастом три четверти слов ускользают, отдаляются. Они уже так заэксплуатированы… Но иногда они тихонько возвращаются спустя какое-то время. И вдобавок отягощенные тем фактом, что я в них больше не верю…

— Так, значит, оно и к лучшему.

— Да, к лучшему. Я не переживаю по этому поводу. Если я забыл какое-то слово, я могу спокойно лечь спать без того, чтобы пытаться его вспомнить. Оно само вернется, если пожелает. Я тут перечитывал «Историю французской революции» Мишле. Арест Фабра д’Энглантина. Того, который изобрел революционный календарь. Он был поэтом и драматургом. Я не помнил даже первых слов «Дождь идет, дождь идет, моя пастушка». И тут вдруг всплыло…

Я не переживаю по этому поводу. Если я забыл какое-то слово, я могу спокойно лечь спать без того, чтобы пытаться его вспомнить.

— В «Книге образа» появляется название беседы Элен Фраппа с Жаком Риветтом (Cahiers du cinéma № 720, март 2016 года) — «Секрет и закон»; и вы говорили в своем написанном для Синематеки оммаже Риветту, что эта формула резюмирует собой все. Но у Риветта речь идет о диалектике между секретом — личным — и законом — символическим. Вы же, как нам представляется, быстро развеиваете в «Книге образа» все иллюзии в отношении закона. Генри Фонда приходит в восторг, найдя книгу по юриспруденции, — «Закон», — а три минуты спустя мы видим его за решеткой в «Не том человеке», потому что закон несправедлив.

— Мне очень понравилось это интервью с Риветтом. Они меняют законы, чтобы те никуда не девались. Тут наши с ним взгляды расходятся — по-крайней мере, в отношении фильмов.

Жак Риветт. Модернист в поисках заговора

— Вы скорее противник закона.

— Да, но в теннисе он мне нравится.

— Там скорее не закон, а правила — правила игры!

— О правилах игры договариваются.

— Кажется, что видеопросмотр открыл всем глаза на двусмысленность изображения по отношению к правилам.

— Я всегда за судей. И с недоверием отношусь к видеомониторам. Я не уверен, что, когда судья идет перепроверять, ему показывают оптимальный план. После показа что-то говорится. Делается вторая интерпретация. Мне больше по душе простой закон, допускающий ошибки судей, возмущение зрителей и так далее. В этом случае, если гол засчитан или, наоборот, не засчитан, все, что остается, — это забить следующий.

Футбол нравится мне тем, что возвращает меня к годам моей юности. Я в значительной степени живу воспоминаниями об этом и чуть более позднем времени, говоря себе: «Раньше было лучше». Я с интересом слежу за тем, что происходит сегодня, сохраняя это «раньше было лучше» в качестве диалектического фактора. Сейчас все очень плохо / Раньше было лучше / Но может, сейчас все не так уж и плохо.

— В начале беседы вы сказали, что переживаемые Францией трудности придают ей интерес. Почему?

— Она плывет в неизвестность. Бросает в один котел все, что только можно. Говорит какие-то вещи, сама того не подозревая. Есть люди, способные видеть какие-то вещи, но, увы, все, что они делают, — это производят книги или фильмы. Такие люди, как я или Штрауб, не созданы для того, чтобы перевернуть мир. Мы созданы для того, чтобы смотреть на некоторые вещи, и только. Для меня Штрауб — это форма выживания скульптуры; благодаря его несгибаемости, ее в конце концов принимают. Его фильмы не плоски, потому что мы чувствуем, что он без конца вкапывается. Подобно тому, как Микеланджело атаковал мрамор, — даже если это слишком сильное сравнение. Это более чем достойно уважения, а иногда даже очень красиво, как его фильмы о Сезанне и Монтене или последний («Люди озера» — примеч. ред.) — о водуазском паромщике, который переправлял беженцев или участников Сопротивления между Тононом и Лозанной.

Такие люди, как я или Штрауб, не созданы для того, чтобы перевернуть мир. Мы созданы для того, чтобы смотреть на некоторые вещи, и только.

Я считаю, что Франция и другие латинские страны справляются лучше, чем северные. Скандинавские страны худо-бедно построили свой социализм, свой капитализм. А Францию швыряет из стороны в сторону. В книге Петера Вайса есть очень хороший анализ картины Делакруа «Свобода, ведущая народ». Он сосредотачивается не на женщине с флагом, а на мужчине в цилиндре, буржуа. Этот персонаж напоминает мне Анжольраса, героя баррикад из «Отверженных». Хотя нет, не особенно, ведь Анжольрас — образцовый борец, вроде Ромена Гупиля, если хотите. Такого Гупиля, каким я его знал в 1968-м, когда он ушел из лицея и основал Лицейский комитет Вьетнама. Теперь он на телевидении — на BFM или LCI. В своей книге Петер Вайс, оставшийся в живых боец интербригад, приезжает в Париж и первым делом идет в Лувр. Он смотрит на этого персонажа в костюме буржуа, который держит ружье, но не стреляет. Вайс считает, что он просто не решается. Он присоединяется к демонстрантам. Он симпатизирует им, но вместе с тем ему страшно. Это как Фредерик Моро из «Воспитания чувств», который в 1848 году становится свидетелем атаки национальной гвардии. Он узнает в ее рядах своего давнего приятеля. Фраза Флобера великолепна: «И ошеломленный Фредерик узнал Сенекаля». Сенекаля, который прежде был гошистом. И потом следующая фраза (великолепный монтаж!): «Он отправился в путешествие». И это вдохновило меня отправиться после первой половины на Дальний Восток — делать «Счастливую Аравию».

— Это вообще фильм-путешествие — мы пускаемся в путь, уже начиная с поездов.

— Да, я читал рецензии, где писали о «поразительном эпизоде с поездами». Они говорят о поездах, а не о том, что происходит.

— Да, словно бы речь шла о каком-нибудь современном художнике, который просто коллекционирует изображения поездов, как это делает с изображениями часов Кристиан Марклей в The Clock.

— Меня такие вещи раздражают, но людям нравится. Это фетишистские коллекции. Сюрреалисты хотя бы говорили о коллаже.

— Тогда как в этих произведениях нет никаких связей (rapports).

— Я не знаю ни одного правительства, которое заказало бы отчет (rapport) в виде фильма. Оно могло бы поручить это какому-нибудь режиссеру. Окажись это Рюффен, он бы сделал. В свое время они могли бы обратиться к Крису Маркеру. Он был бесподобен в отчетах. Я занимаюсь скорее философией или наукой связи. Он же занимался отчетами. В школах используется такой небольшой инструмент, который называется транспортир (rapporteur). А меня называли злым ябедником (rapporteur), потому что я делал какие-то мелкие доносы. Французский язык, несмотря на свою извращенность, обладает чем-то таким, что делает его для меня интереснее прочих.

Крис Маркер: 21–12

— Французский более многослойный, двусмысленный?

— В нем больше связей. А в связях можно обнаружить больше «далеких и точных» вещей, как заповедовал Реверди. Недавно я пересмотрел на DVD два своих старых фильма, которые казались мне предвестниками моего теперешнего состояния — «Новую волну» и «Сделано в США». Второй я не очень-то любил из-за того, как он был сделан. Я снимал его между делом, чтобы доставить удовольствие Борегару, параллельно с «Двумя-тремя вещами, которые я знаю о ней». Это немного халтура — затягивать сцены, чтобы получить полтора часа. Сейчас я воспринимаю его просто как живопись, последовательность красок, с анархо-гошистско-милитантистским и бог знает каким еще сценарием… А в «Новой волне», наоборот, нет ничего, кроме текста. Я попросил своего ассистента Эрве Дюамеля насобирать интересных или, как любят говорить, «поражающих» фраз. И это все, что там есть!

— В «Новой волне» есть не только это… Там есть свет, природа, приливы и отливы.

— Да, там есть контрплан. Но это фильм, построенный почти исключительно на тексте.

— В «Книге образа», в начале эпизода «Счастливая Аравия» есть несколько великолепных планов моря — этакая маринистическая живопись. Вы снова снимаете море после озера в «Прощай, речь» — «море, ушедшее вместе с солнцем» Рембо из финала «Безумного Пьеро».

— Да, но это критики прослеживают эволюцию художника. Я не говорю себе ничего такого, когда работаю.

— В начале «Фильма-социализма» мы видим море, черное как нефть. Вы один из немногих живописцев моря.

— Ну, все-таки после импрессионистов. И Эпштейна с Флаэрти.

— Кто читает текст из «Честолюбия в пустыне» Альбера Коссри?

— Жан-Пьер Гос, которого я увидел на сцене театра Види. Он играл у меня в небольшом фильме «Свобода и родина». Я предпочел взять актера, но часть текста произношу сам. Там есть момент, где он передает мне эстафету. Переход от его голоса к моему всегда меня немного смущает. Как и у всех комментаторов, его голос идет вверх, когда он сообщает некую истину. Я же предпочитаю понижающуюся интонацию, своего рода точку. Актерам труднее дается точка. А точка с запятой не дается вовсе. Они не умеют показать разницу между двоеточием, точкой с запятой, запятой и точкой. Это должны быть четыре разные интонации. Такие вещи умели делать некоторые старые актеры, вроде Кюни.

Его голос идет вверх, когда он сообщает некую истину. Я же предпочитаю понижающуюся интонацию, своего рода точку. Актерам труднее дается точка.

— Вы еще и устанавливаете правила метрики?

— Немного, но здесь я махнул на нее рукой.

— Пунктуация кашлем на словах «пылкая надежда» — это очень сильно.

— Я не делал этого специально. Я записал всего два дубля, потому что текст там почти одинаковый и в какой-то момент он сам на себя накладывается. А чуть раньше появляется текст Маркса и Энгельса об Эжене Сю, который никто не может разобрать. (Смеется.)

— И правда.

— Надо смотреть это в виде инсталляции, где можно послушать сначала то, что говорится слева, записать, потом то, что говорится справа, записать и сравнить: «Ага, это два разных текста!» Там есть еще один похожий момент — во время речи Робеспьера в Конвенте, которую я взял из телефильма Стелио Лоренци. Неплохое было тогда телевидение.

— В фильме вы снова показываете фотографии Трюффо, Ромера, Риветта. Всех троих подряд.

— Для меня эти трое и есть «новая волна». Не хватает только Жака Розье, который не входил в Cahiers, но тоже был «новой волной», сам по себе. А Шаброль был бы тут лишним.

Длинная дистанция: Эрик Ромер

— Даже его первые фильмы, включая «Милашек»?

— Тогда я думал иначе. Но он был скорее коммерсантом от кино. Трюффо я не мог не включить. Шаброль, хоть он и написал «Хичкока», остается фармацевтом. Но он сделал какое-то невероятное количество фильмов. Я тут пытался найти его «Кровь других» по роману Симоны де Бовуар. Я и не подозревал, что у него такое есть.

— Вас огорчила смерть Жан-Пьера Моки?

— Он был симпатичным человеком. Мне нравился он сам, а не его фильмы. Я могу счесть их симпатичными, просто потому, что это он их снял. Был один, который мне действительно нравился, хотя ему самому — не очень. Это «Вспарывающая машина».

— Вы часто вспоминаете о годах работы в Cahiers?

— Да, это моя жизнь.

— Это придает «Книге образа» особую красоту. Перед нами целая жизнь. Вы все сохраняете.

— Я начинал со второго Revue de cinéma, который в то время издавался «Галлимаром». Это Жак Доньоль-Валькроз постепенно ввел меня в Cahiers. Он был сыном подруги моей матери, с которой та училась в лицее Виктора Дюрюи. Я думал, что он поэтому меня взял. Только потом я узнал, что он был демобилизован, укрывался в Швейцарии, и что это моя мать помогла ему переправиться на французскую сторону, в Тонон, на маленькой моторной лодке, которую мы называли «связующим звеном» и на которой часто плавали в дедушкино имение на каникулы. Я узнал это уже после смерти Доньоль-Валькроза.

Я ничего не имел против тогдашнего руководства Cahiers. Он занимал пост главного редактора, наряду с Базеном. Это был в прямом смысле «gentil homme»9. С Базеном я не был так хорошо знаком, как Трюффо. Я знал его по тому времени, когда он был ответственным работником коммунистической организации «Труд и культура», размещавшейся напротив Школы изящных искусств. А на противоположной стороне находился небольшой книжный, который держал приятель Риветта из Руана. Это история, в которую я влился постепенно, не сразу, но все эти истории мне хочется хранить. Я был опаслив, как тот персонаж Делакруа. Я украл немного денег у одного их своих дядей, чтобы профинансировать первую короткометражку Риветта, «Кадриль».

9 Буквально: «милый человек» или «благородный человек» (второе значение — устаревшее). В слитном написании это словосочетание переводится как «дворянин». Годар играет со всеми тремя значениями.

— Кто из них всех был вам ближе?

— Риветт. Потом Трюффо, но до того, как он сделал «Сорванцов». Не помню, был ли он уже тогда женат на Мадлен Моргенштерн, которая мне очень нравилась. Он в то время разбогател. Отец Мадлен Моргенштерн был директором действовавшей на севере страны и в Париже прокатной компании Cocinor. Но когда Трюффо писал «Об одной тенденции во французском кино», мы много времени проводили вместе. Я стал реже видеться с Риветтом. Мы могли пойти в кино в два часа дня, а уйти в полночь, потому что фильмы крутили без остановки. Я уходил через час или два. А Риветт оставался до конца.

Мы могли пойти в кино в два часа дня, а уйти в полночь, потому что фильмы крутили без остановки. Я уходил через час или два. А Риветт оставался до конца.

Ромер вел другую жизнь. Он был преподавателем и жил в маленьком отеле напротив Сорбонны. Его настоящая фамилия — Шерер, но он стал подписываться Ромером, чтобы его мать не знала, что он пошел по дурной дорожке кино. Это были три очень разных человека. Нас с Шерером — я продолжаю называть его Шерером, — Риветтом и Трюффо связывала настоящая дружба. Шерер был одним из немногих, кто знал, в какую девушку я влюблен, а я был единственным, кто знал, что он влюблен в жену бывшего директора Национального центра кинематографии, коммуниста. Ромер был на десять лет старше нас, он создавал противовес Базену и Пьеру Касту. В «Книге образа» есть кадр из хроники освобождения Парижа. Мы видим со спины бойца Внутренних сил с винтовкой за плечами, который разговаривает с коленопреклоненной женщиной. Мне всегда казалось, что этот человек — Пьер Каст. Надеюсь, так оно и есть.

— Кажется, в то время в Cahiers не обсуждали политику.

— Очень мало. Мы говорили о кино. Даже девушки были закрытой темой. Помню один случай периода алжирской войны. Мы стояли с Риветтом на площади Альма. Мимо пронеслась машина, издавая «сигнал OAS»10. Я увидел это как план из фильма Дугласа Сёрка. И Риветт меня обругал. Я не мог тогда определить их политические взгляды. Легче всего определению поддавался Штрауб, который с самого начала занял четкую позицию.

10 OAS (Секретная армейская организация) — французская ультраправая националистическая террористическая организация, выступавшая против предоставления Алжиру независимости.

— Вы говорили о трудностях, которые переживает Франция. Вы видели, как ситуация усугубилась за последний год из-за полицейского насилия. Ощущается растущая власть полиции.

— Это приобрело очень серьезные, отвратительные масштабы. Но при всем том я остаюсь в рамках кино. Я швейцарец. Я не имел права голоса во Франции, так что я приехал туда как иностранец. Швейцарская бригада во Франции… Но то, о чем вы говорите, происходит сейчас повсюду. В России ситуация еще серьезнее, чем во Франции. У меня всегда была фобия полиции и военной службы. Я не против бомб, но я антимилитарист. Люди забывают, что когда я говорю в «Книге образа»: «Я на стороне бомб», — в кадре человек гладит антилопу. Люди не устанавливают связь между изображением и текстом, они не видят, когда изображение противоречит тексту. Неизвестно, что здесь важнее, — изображение или текст.

— В первый раз я увидел поглаживание. А во второй текст наложил отпечаток на изображение, и я увидел страх антилопы.

— Нужно не менее двух-трех раз, чтобы разобраться. Когда я монтировал этот эпизод, я не видел страха антилопы, о котором вы говорите. Она дрожит, но так, как дрожат собаки, когда их гладишь. Мы трижды в неделю водим своего пса — бывшего испанского санитара — в клуб. Бог знает почему он вдруг начинает выть на луну. Мы не знаем, что это. Может, страх, поскольку это напоминает ему о прошлом, о его уличной жизни. А может, радость, потому что ему очень нравится это место. Это что-то очень сильное. Ему непременно надо выть на луну, как в романе Джека Лондона.

Я недавно посмотрел короткометражку Розье «Снова в школу». Это, можно сказать, первый экологический фильм, намного опередивший все остальные. Это фильм о гражданском неповиновении, в духе Торо. Я за неповиновение, но я остаюсь в кино. В какой-то момент я считал возможным непосредственно поучаствовать в судьбе мира. Когда Анн-Мари сердится на меня, она говорит: «Иди на улицу делать свою революцию — и никакого кофе сегодня!» (Смеется.)

— Главное — не терять чувство юмора.

— Мы видим, как нелегко дается Charlie Hebdo найти новых карикатуристов. Я по-прежнему восхищаюсь Виллемом. Пока мы не дошли до полной беспросветности, я предпочитаю говорить, что мы живем в прекрасную и грустную эпоху.

— Эпоха прекрасная и грустная, но искусство и художественная мысль подвергаются атаке еще и со стороны технологической мистики.

— Капитализм превозносит индивида, которого он пытается забить рекламой, но который в то же время остается индивидом. Да, это грустно. Надо иметь очень философский взгляд на вещи или быть совсем уж большим энтузиастом, как Эдгар Морен, чтобы находить все чудесным. (Смеется.) Есть нечто пагубное в их нужде постоянно что-то изобретать. Достаточно было бы просто перестать это делать.

Я сейчас читаю одну книгу по математике, которую не очень хорошо понимаю. О Георге Канторе. Он отстранился ото всех и немного сошел с ума. Он начал размышлять о бесконечном в математике. Это ставит много вопросов и оборачивается текстом. Мне нравится следить за судьбой математиков, но я их не понимаю. Рассел ставит вопрос: «Является ли бесконечное целого большим, чем бесконечное части?» Для меня это лишено смысла, потому что это просто текст. Лучше посмотреть картину Моне.

У меня была идея сделать фильм о Нильсе Хенрике Абеле, норвежском математике XIX века. Он думал, что изобрел уравнение пятой степени. Я, остановившийся на уравнениях второй степени, сказал себе, что тут есть над чем поломать голову. Он прибыл в Париж, чтобы представить свою теорию математику Коши из Академии наук, который не счел ее интересной. Абель проделал весь путь из Норвегии пешком, и пешком же отправился обратно. В конце концов он доказал, что уравнения пятой степени не имеют решения. С тех пор существует Абелевская премия, как и Филдсовская премия. Я подумывал сделать фильм об этом путешествии. На пути туда он продолжал работать над доказательством того, что хотел представить в Париже, а по возвращении начал доказывать обратное.

В эпоху нашего политического активизма мы говорили себе: «Ни слова больше без обличения войны во Вьетнаме». Мы еще не полностью перевели это на кончик кисти, но мы пытались. У нас были кисти и краски. Я предлагал северовьетнамцам проект фильма. Все начинается с бомбардировки. С класса, который изучает «Беренику» Расина. Мы показываем, как они перебираются в бомбоубежище и продолжают урок. В последнем кадре они по-прежнему разбирают «Беренику»: «Спустя месяц, спустя год как будем мы страдать…» В этом-то и заключался главный недостаток — все слишком продуманно, слишком конкретно. Но этот фрагмент из Расина вошел в «Сценарий» — мой будущий фильм. Я вижу, как все постепенно увязывается, как бегут притоки, пока не впадут в реку, как бегут тропы.

Беседу провели Стефан Делорм и Жоаким Лёпастье 18 сентября 2019 года в Ролле.

Сценарий «Сценария»

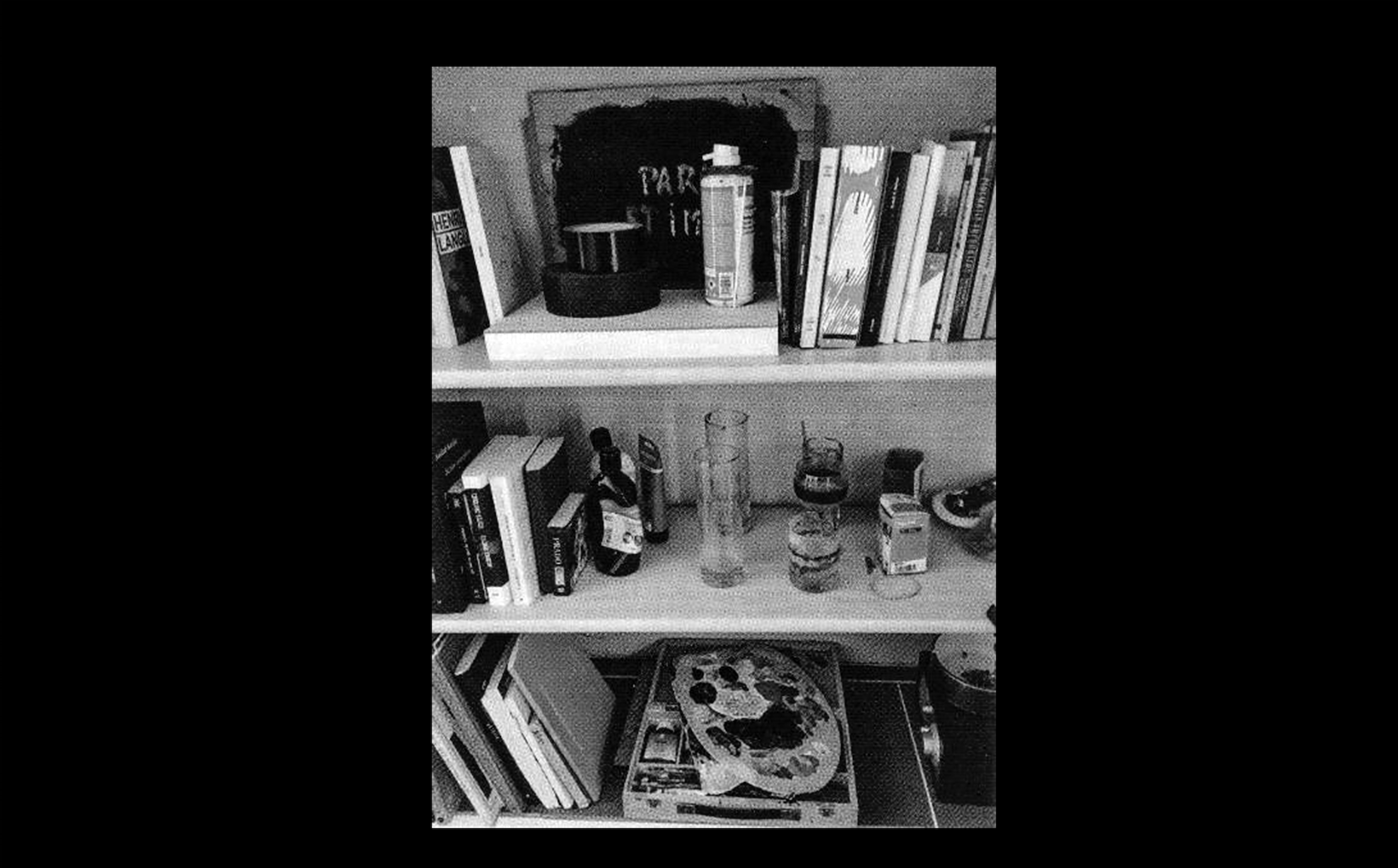

Мы поднимаемся на второй этаж. Наверху анфиладой расположены кабинет и монтажная, в глубине которой мы находим стеллаж, заставленный книгами и DVD. На полу перед ним — образ «извращенности языка»: ящерица, выползающая изо рта. С краю — видеокассета «Творческое наследие Жана Кокто» с записью «Завещания Орфея», «наиболее близкого к «Книге образа» фильма», как сообщает нам Годар.

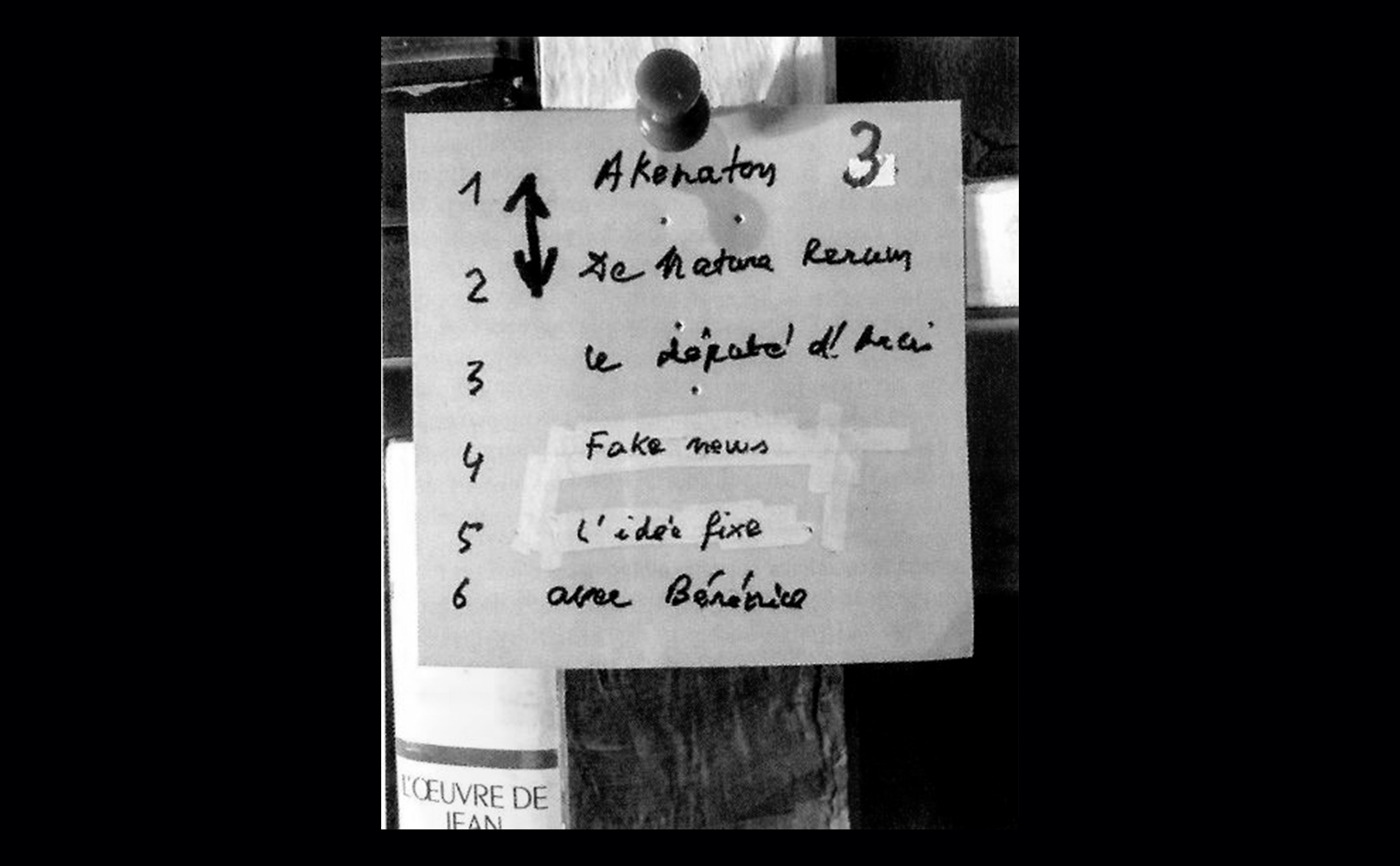

«Вот сценарий будущей картины, которая называется «Сценарий». Каждая полка содержит один эпизод. Всего их шесть. Они уже определены. Это как боевой порядок. Он не подлежит изменению. На это ушло где-то полгода-год. De natura rerum, «Эхнатон», «Депутат от Арси», Fake news, «Идея фикс», «С Береникой». «Депутат от Арси» основан на новелле Бальзака о выборах в провинции. «Эхнатон» — как-то само пришло, это выход во что-то другое. В основе этого эпизода лежит хороший роман Нагиба Махфуза, который, кстати говоря, уже, возможно, экранизировался. Он рассказывает историю ребенка, который пытается выяснить, кем был Эхнатон, — фараон, создавший единого бога».

В кабинете Годар показывает нам свою тетрадь по фильму.

«Вот сценарий «Сценария» с шестью эпизодами. Обложка сделана на основе коллажа Параджанова». На страницах, отведенных последней главе, «С Береникой», мы обнаруживаем карикатуру на Эммануэля Макрона, сделанную Коко для Charlie Hebdo, рядом с цитатой из трагедии Расина, слегка отредактированной с помощью корректора: «Через месяц, через год как будем мы страдать, господин мой, оттого что столько горечи (tant d’amer) разделяет нас?»11 (В оригинале — «столько морей» (tant de mers).)

11 В литературном переводе Н. Рыковой (включая две следующие строки, тоже использованные в сценарии): «Да сможем ли терпеть неделю, месяц, год, // Что между нами ширь необозримых вод, // Что народится день и снова в вечность канет, // Но встречи нашей днем он никогда не станет».

Живопись

В первой комнате на верхнем этаже мы обнаруживаем его живописные работы, прислоненные к стене возле книжных полок. Годар кладет одну из них на стол: «Это небо Делакруа, которое я скопировал гуашью, хотя оно написано акварелью». Мы предлагаем сделать снимок: «Хорошо, только если вы сможете достать Рембрандта или Веласкеса…» Он подходит к окну и позирует нам с Веласкесом в руке.

Материал был опубликован в Cahiers du cinéma № 759.

Перевод с французского Антонины Держицкой и Дмитрия Голотюка.

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой