В бесконечную перспективу

Публикуем текст Любови Аркус об Алексее Германе. Статья была написана для энциклопедии «Новейшая история отечественного кино».

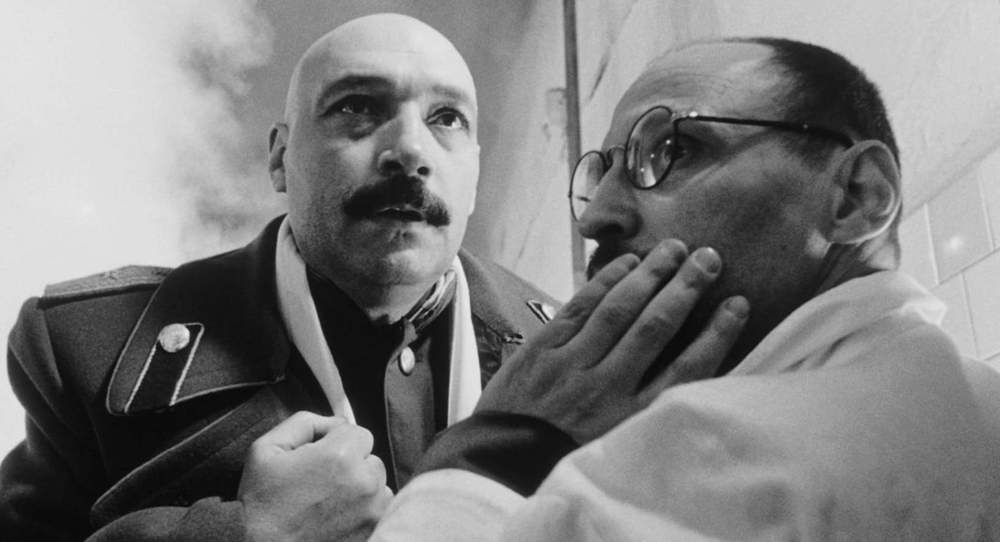

На первый и поверхностный взгляд, ничто не выдавало в Алексее Германе разрушителя основ. Все в его фильмах было вроде бы как положено: советская проза как литературная основа (Юрий Герман, Константин Симонов), советские темы (партизанское движение, будни тыла, борьба милиции с недобитыми врагами), советские герои (командир партизанского отряда, военный корреспондент с «лейкой» и блокнотом, начальник опергруппы уголовного розыска). Он не обличал эту жизнь и не отстранялся от нее. Он не был «анти» (диссиденты), не был «вне» (формалисты). Он не подпадал ни под одну подозрительную категорию. И тем не менее он был отпетым, законченным вражиной, и это было ясно всем — от случайного зрителя в заштатном кинотеатре до самого тупого чиновника. А его кино — ползучей, неумолимой контрреволюцией, чей вектор, однако, направлен не поперек общепринятому, разрешенному, устоявшемуся, но — вглубь него.

Герман купить

Все, что он придумал за свою режиссерскую жизнь и в чем достиг совершенства — дробить эту застывшую в штампах и лживых образах громаду большой советской истории на неисчислимое количество околичностей и подробностей, разламывать, а затем перемалывать в крупу частностей, из которых затем и воссоздавать заново картину жизни. Напихивать кадр до отказа как бы посторонними сюжету деталями, дорожа, как Плюшкин, всякой пуговицей и подстаканником, папиросами «Блюминг» и металлическими портсигарами с теннисными ракетками на крышке; населять его как бы случайными людьми, наводнять обрывками как бы неважных реплик и как бы случайных шумов, заполнять ими второй, третий, четвертый план, уводить количество этих планов в бесконечную перспективу…

Правда о войне — это неизбежно еще один миф, а в развоплощении мифа, как кажется, и состояла его главная художественная задача.

Он отменял все, что прежде ставилось во главу угла, было мерой вещей и точкой отсчета. Он как будто размещал традиционных героев в коллизиях и ситуациях традиционного сюжета, а затем «снимал» задачу, убирал расчерченные квадратики социалистической героики с ее горизонталью и вертикалью, с ее «нашими» и «врагами», с ее законами, уложениями и правилами. Оставались — небо, земля, зима, люди.

Претендовал ли он на то, чтобы говорить правду? Правду о войне, например? … Нет, в том-то и дело. Правду о войне, вероятно, думал Алексей Герман, сказать нельзя, ее нельзя понять, нельзя снести. Хотеть сказать правду о войне — значит лгать уже в намерении своем. Правда о войне — это неизбежно еще один миф, а в развоплощении мифа, как кажется, и состояла его главная художественная задача. В «Проверке на дорогах» есть правда про то, как умирают на войне — умирают так же, как живут: буднично, без криков за Родину-за Сталина или, к примеру, за Вермахт-за Гитлера. И про то, что живут, потому что надо выживать, а умирают потому, что выжить не удалось — пуля настигла. А пуля она и есть пуля, неважно, выполнял ли важное задание командования по нанесению ущерба противнику на оккупированной территории, или погнался с отчаянием за собственной коровой-кормилицей, или сардины добывал для пропитания отряда, или валенки хотел снять с оккупанта. Правда в том, как они чай пьют, макая палец в сахар, рассыпанный на бумажке, и обстоятельно палец облизывая. В том, как табак курят, короткими, жадными затяжками. В том, как травят анекдоты про Гитлера, в том, как спят на ходу, просыпаясь от собственного застарелого кашля. В том, как, следя за немцем в окуляр орудия, отмечают прежде всего добротные меховые унты, оберегающие ноги от убийственного мороза…

Из этих правд, как сказал бы сам Алексей Герман, «может сложиться, может — нет», но — складывалось. Из бессчетных страшных маленьких правд, парадоксально вызывающих у зрителя «выпуклую радость узнаванья», из этой предельной дискретности, из многочисленных перекрестков Большой истории и частных судеб — создавалась новая целостность.

Понятие «массовка» оттого словно не существует в его профессиональном словаре — ни одно лицо, даже на мгновение попавшее в объектив камеры, не является случайным

Для того чтобы взломать прежнюю систему координат, сделать далекое совсем близким, Алексей Герман сворачивал с исторического большака, забредал в глухомань. В «Двадцати днях…» только гул Сталинграда доносится, а местом действия выбран далекий тыловой Ташкент; в «Проверке на дорогах» — безымянный, стратегически незначительный район оккупированной территории; в «…Лапшине» — богом забытый Унчанск.

Фильм за фильмом Алексей Герман последовательно подвергал все большему сомнению и главного героя как традиционное средоточие авторского интереса. Если в «Проверке» на дорогах еще важна оппозиция Локотков-Петушков, то уже в «Двадцати днях…» Лопатин как центральный герой урезан в правах, потеснен персонажами так называемого фона, каждому из которых положен свой микросюжет. А в «…Лапшине» один из самых уникальных, почти мистически узнаваемых киноперсонажей мирового кино «сделан», по сути, не драматургическими, не типажными, не актерскими средствами — но будто материализован из самого воздуха трагической обреченности: где-то на пересечении максимального вживания в самое «нутро» эпохи и нашего последующего знания о ней.

Улицы и переулки из окна трамвая, где на протяжении проезда камеры одна, две, три человеческие судьбы промелькнут и сгинут — но по одним только их лицам, или долетевшим клочкам фраз, или оху и вздоху про них будет понятно все или больше, потому что этот контур у Алексея Германа столь точен и достаточен, что в воображении мгновенно вспыхнет вся предыдущая и последующая цепь ассоциаций. Лица в его фильмах, даже промелькнувшие на мгновение в виде попутчиков, соседей, гостей на вечеринке, — кажутся словно сошедшими со старых семейных фотографий: они не просто похожи, они как будто ожили, материализовались из небытия. Понятие «массовка» оттого словно не существует в его профессиональном словаре — ни одно лицо, даже на мгновение попавшее в объектив камеры, не является случайным; ведь главных героев у него и нет вовсе: людская жизнь в нечеловеческих условиях, выживание человека там, где жизни не может быть, и так, как не может жить человек, — вот о чем был его рассказ, начиная с «Проверки на дорогах».

Алексей Герман снимал разные фильмы, но не только не скрывал, а даже и подчеркивал, что все они между собой связаны.

Алексей Герман не раскапывал в прошлом потаенные смыслы, не играл в него или с ним, но — его воскрешал. В «…Лапшине» он совершил почти невозможное — завораживающее, почти мистическое чувство, неизменно возникающее при просмотре этого фильма, объясняется тем, что экран кажется как будто окном в некий параллельный мир, где прошедшее и ушедшее живет одновременно с тобой и твоим миром — миром настоящего. Его память, обладающая особой, животворящей энергией, выбивает ушедшую жизнь из привычных рам, из застывших форм, и та начинает дышать, пошевеливаться, перекипать подробностями житейских обстоятельств. «Они ходили, смеялись, мучились, любили — неужто это все умерло с ними?» — вот германовский вариант вечного вопроса. «Рыдание над жизнью», усилие по воскрешению того, что «умерло вместе с ними», — его счеты со смертью.

Вовлекая зрителя в этот бесконечно множащийся водоворот лиц, вещей, звуков, создавая этот свой неповторимый эффект нарастающего гула ушедшего и возникающего в твоем сознании времени, он, тем не менее, держит в уме ему одному ведомую партитуру Целого. В каждом фильме его непременно есть эпизоды, обрушивающиеся подобно грому небесному в предгрозовом удушье, и тогда рассыпанный на мириады подробностей житейской шелухи и чепуховины мир вдруг застывает в неожиданно-величественной, монолитной форме трагедии — таков проезд баржи с военнопленными в «Проверке на дорогах», таков митинг на оборонном заводе в «Двадцати днях без войны».

После перестройки Алексей Герман вернулся было к остановленному в 1968 году фильму «Трудно быть Богом», но запускаться с ним не стал, написал сценарий о 1953-м годе, о «деле врачей», назвал его — «Хрусталев, машину!». Долгую паузу между выходом «…Лапшина» и началом работы над «Хрусталевым…», а затем «долгострой» «Хрусталева…» (подготовительный период, съемки, монтаж и озвучание вместе с простоями составили более семи лет) журналисты и коллеги объясняли то трудным характером и непомерной гордыней режиссера, не склонного учитывать реальность кинопроизводства, то — «комплексом Фишера», то есть страхом потерять победные рубежи и негласную репутацию первого режиссера России. Внезапная слава, абсолютный авторитет у серьезной критики, фестивальные призы и полная свобода действий на самом деле в некотором смысле перевернули жизнь режиссера, у которого из трех фильмов два были запрещены, а один прокатывался в окраинных кинотеатрах на утренних сеансах для школьников-прогульщиков и пенсионерок.

Но, разумеется, не изменение социального статуса привело к тому глубокому кризису, в котором оказался Алексей Герман после перестройки. Для Алексея Германа, художника, укорененного во всем «советском», плоть от плоти своего детства (а значит, и своей страны, и своей истории) — перестройка была не простой сменой декораций, бытовых реалий, идеологической риторики или социально-политического уклада. Она вторглась в то, что, казалось бы, неподвластно приходящему извне, а в особенности — «сверху». Она как бы отобрала его художественный метод. У него больше не было рубежей, которые надобно завоевывать и отстаивать. Было отменено все, что он приноровился преодолевать, — замки, заслоны, рвы и окопы. Со всем тем, что именуется историческим прошлым (а до настоящего, или тем более до будущего ему, без остатка погруженному в собственную память, никогда дела не было), — он остался один на один, без церберов и посредников.

Почему «Хрусталев, машину!»? Одна из случайных реплик среди тысячи. А почему бы и не она?

Исполинская махина, именуемая советской цивилизацией, рушилась под аплодисменты «прогрессивного человечества», но Алексей Герман, дитя сороковых, юнец пятидесятых, изгой семидесятых и любимец перестройки, не заблуждался насчет новой жизни, новой страны и нового себя, он оставался могучим обломком этой махины, заложником своей любви-ненависти к ней и уникальной памяти о ней, совершенного знания, абсолютного слуха на ее легкомысленные мотивчики, бравурные марши, скрежет зубовный; абсолютного зрения, проникающего как бы сквозь толщу десятилетий и заставляющего переживших и помнивших содрогнуться узнаванием, а пришедших в этот мир много позже — кожей, нервами ощутить непрожитое, как свое.

Пруст считал, что писать разные романы не имеет смысла, ведь все они будут об одном и том же: о взаимоотношениях автора с миром. «Хрусталев…» подтвердил то, о чем и прежде можно было без труда догадаться, — Алексей Герман снимал разные фильмы, но не только не скрывал, а даже и подчеркивал, что все они между собой связаны. Формальных скреп может и не быть (хотя они есть, например, голос рассказчика, который во всех фильмах будто бы один и тот же — глуховатый, чуть надтреснутый, с интеллигентским старорежимным выговором). Но и без них ясно вполне, что четыре полнометражных фильма суть один текст, непрерывная, мучительная работа по добыванию безусловности происходящего. Он пытается не допускать условности ни в одном кадре, сознательно лишая себя вроде бы главной опоры, позволяющей автору свободно передвигаться в пространстве произведения.

Ни в чем не позволять себе условности — все равно что, сочиняя роман, наложить запрет на использование букв. Но, на самом деле, так и создавалась новая эстетика, у которой впоследствии охотно одалживались массовые жанры.

Воинственный максималист, в «Хрусталеве…» он не согласен на меньшее, нежели то, что философы называют конечным смыслом — но, зная и чувствуя, что этого конечного смысла нет и не может быть ни в самой реальности, ни в реальности художественной, — он как бы размывает сами параметры этой реальности, то есть и время, и пространство.

Но очевидно, что, где бы ни происходило действие, сохранится фокус зрения Алексея Германа

Почему «Хрусталев, машину!»? Одна из случайных реплик среди тысячи. А почему бы и не она? Ничто не может быть вынесено в название фильма, так же, как ничто вообще в мире фильма не может быть твердо названо, маркировано, обозначено. Ни люди, ни вещи не имеют своих имен, все традиционные привязки к реальности (профессия, социальный статус, имя, возраст, национальность и даже совокупность личных качеств и индивидуальных черт, именуемая характером) — все зыбко и в любой момент может обернуться своей противоположностью, обнаружить мнимость и обманчивость. То, что вчера было твоей заслугой, завтра может обернуться твоим проклятием, дамоклов меч занесен над каждой головой, перед ним равны и палачи, и жертвы, которые завтра могут поменяться местами — сегодня ты «русский генерал и в дамках, и в каких дамках», а завтра ты человек без имени в привокзальной толпе, а еще через мгновение тварь дрожащая, над которой можно учинить такие бесчинства, какие не приснятся ни в одном из кошмаров.

Герой «Хрусталева…» после всего, что ему пришлось пережить и познать, от своей жизни, от своего дома, от своего имени, от себя самого — отказывается.

Предисловие к книге «Герман» — «Так и портится зренье: чем дальше ты проник…»

Нестерпимый, идиосинкразический, гениальный «Хрусталев…» подтвердил предвидение Шаламова, сделанное им в послесловии к «Колымским рассказам», — о том, что литературы, вообще искусства в его прежнем виде больше нет и быть не может: для того чтобы передать то, что сделал с человеком «век-волкодав» и что открыл человек о себе самом — прежние средства не годны. «Так и портится зренье // чем ты дальше проник…»

В следующем своем фильме Алексей Герман впервые уходит от советской истории. На «Ленфильме» строятся декорации средневекового замка. Но очевидно, что, где бы ни происходило действие, сохранится фокус зрения Алексея Германа: способность видеть и самый общий план — огромное многофигурное полотно целой цивилизации, а сквозь него и целой истории человеческой, но в нем с безжалостной точностью и вместе с тем бесконечным состраданием различить каждую крохотку человеческой жизни — в ее конечности и обреченности.