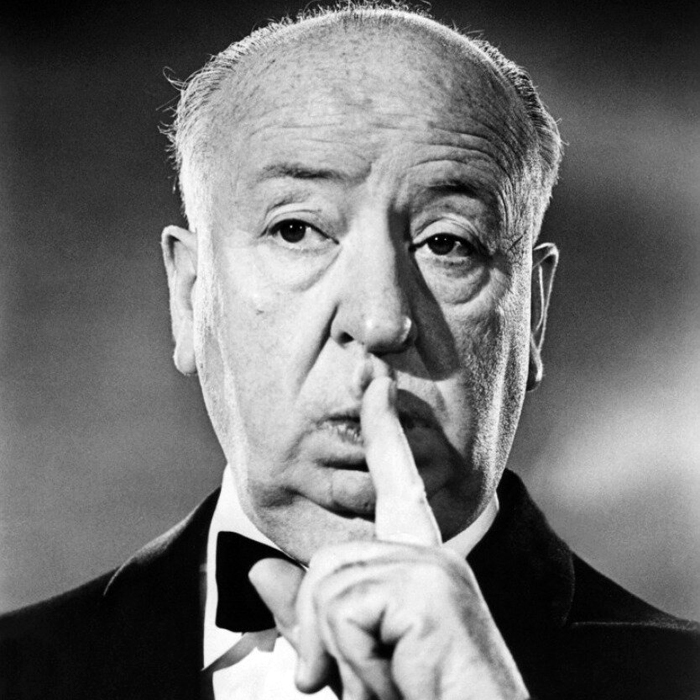

Альфред Хичкок: Мои методы

СЕАНС — 72

Многие считают, что режиссер делает всю работу в павильоне, когда бесконечно муштрует актеров, добиваясь от них нужного результата. Но мои методы совсем не такие, а писать я могу только о них. Мне нравится, когда фильм полностью складывается у меня в голове еще до выхода на площадку. Иногда первая идея фильма — это размытый узор, дымка определенной формы. Может быть, за ярким началом будет нечто сокровенное, в середине, возможно, будет сцена погони или какое-то другое приключение, а ближе к финалу покажутся очертания кульминации или, скажем, внезапной развязки. Привидится какая-то неясная схема — и дальше ищешь подходящую повествовательную идею. А иногда идею дает какой-то сюжет — и нужно превратить эту идею в схему.

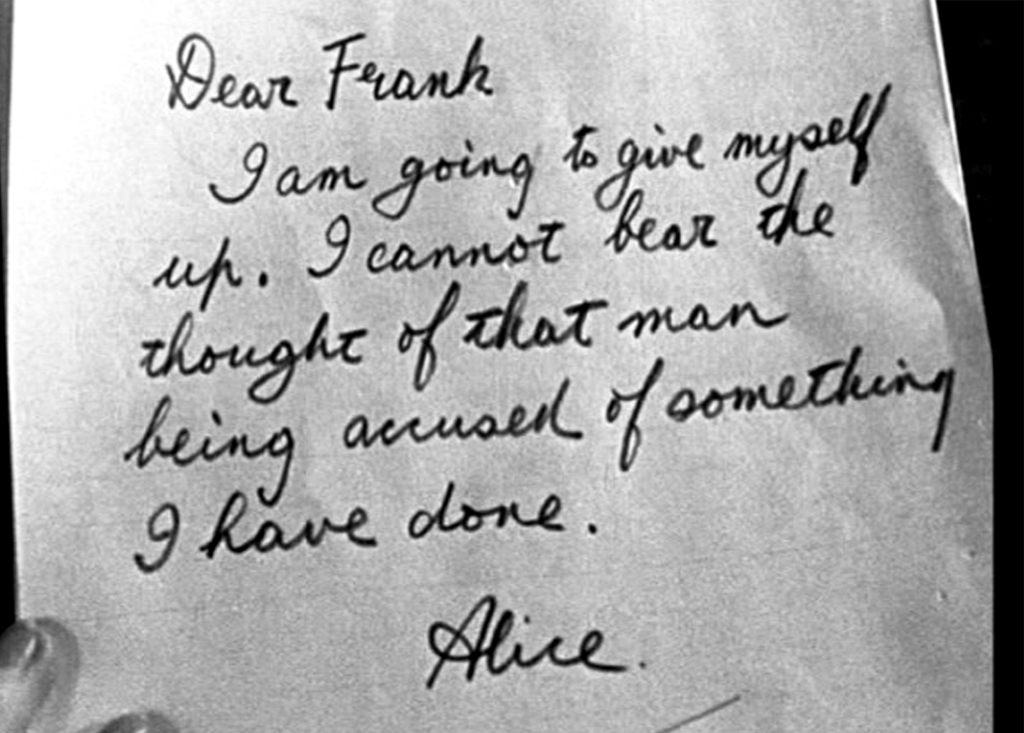

Вот, например, стандартный сюжет: скажем, конфликт чувства и долга. Эта идея легла в основу моей первой звуковой ленты под названием «Шантаж». Смутная схема, которая виделась изначально, была долг — любовь, любовь против долга, а в конце либо долг, либо любовь — что-то одно. Вся середина построена на теме «любовь против долга», а до того долг и любовь были представлены отдельно и по очереди. То есть сперва мне нужно было дать эпизод, иллюстрирующий долг.

По сути, для меня работа над сценарием и есть настоящее создание фильма.

Я показал, как детективы Скотленд-Ярда арестовывают преступника, — и попытался сделать этот арест максимально конкретным и детальным. Вы даже увидели, как детективы ведут человека в уборную, чтобы вымыть ему руки: ничего интересного, просто должностная рутина. Затем молодой детектив говорит, что вечером встречается с девушкой, — и сцена заканчивается переключением с долга на любовь. Затем я показываю отношения детектива с девушкой: они люди среднего класса. Любовная тема не выглядит безмятежной: влюбленные ссорятся, и девушка уходит прочь, потому что молодой человек заставил ее ждать несколько минут. Здесь стартует сюжет. Девушка влюбляется в негодяя, тот пытается ее соблазнить, и она его убивает. Вот и проблема. Наутро, как только детективу выдают дело об убийстве, уже есть конфликт любви и долга. Зрители знают, что детектив будет идти по следам своей девушки, которая убила человека, и я подогреваю в них интерес: им любопытно, что будет дальше.

Шантажист был второстепенной темой. Я хотел, чтобы он разоблачил девушку. Конец истории я видел именно таким. Я хотел преследовать девушку, а не шантажиста. Это, в моем представлении, довело бы конфликт до кульминации: молодой детектив, опередив остальных, пытается протолкнуть девушку в окно, чтобы она сбежала, а она поворачивается и говорит: «Так нельзя. Я должна сдаться». Прибывают остальные полицейские, которые неверно интерпретируют его действия, не догадываясь об их отношениях: «Молодец, ты ее поймал». Теперь был бы понятен смысл начальной сцены. Я повторяю каждый кадр, который иллюстрировал тему долга, только теперь вместо преступника — девушка. Молодой человек в кадре вроде бы детектив, но зрители, конечно, знают, что он влюблен в девушку. Девушку запирают в камере, детективы уходят — и старший спрашивает: «У тебя сегодня свидание?» А младший качает головой: «Нет. Не сегодня».

Хичкок об Альме Ревиль: Женщина, которая слишком много знает

Я хотел, чтобы «Шантаж» закончился именно так, но по коммерческим причинам концовку пришлось поменять. Девушку нельзя было бросать на произвол судьбы.

Вот вам пример того, как фильмы страдают от собственной способности нравиться миллионам. Часто они могли бы быть тоньше, но популярность им не позволяет.

Но вернемся к первым этапам работы над фильмом. С помощью моей жены, которая отвечает за техническую «связность», я тщательно планирую сценарий и надеюсь, что буду неукоснительно ему следовать, когда начнутся съемки. По сути, для меня работа над сценарием и есть настоящее создание фильма. Закончить я должен, имея в голове готовый фильм. После этого я только заверяю монтаж — не более.

Декорации, конечно, планируются заранее. Обычно я хорошо их себе представляю — я ведь изучал искусство, прежде чем стать кинематографистом. Иногда я начинаю с продумывания заднего плана. Так я приступил к работе над «Человеком, который слишком много знал»: окинул внутренним взором заснеженные Альпы и грязные лондонские переулки — и бросил персонажей в этот контраст. Но студийные декорации — это зачастую проблема. Сложность в том, что крайности — будь то роскошь или нищета — передавать на экране просто. А если попытаться воспроизвести обычную для Голдерс-Грина или Стретема гостиную, она будет выглядеть непримечательной, попросту никакой. Да, в последнее время я пытаюсь сделать так, чтобы интерьеры передавали настоящую мещанскую атмосферу (например, гостиная Верлоков в «Саботаже»), но всегда остается риск утомить зрителя.

Когда сценарий и декорации готовы, можно начинать съемки. Тут же сталкиваешься с другой проблемой: нужно приучить исполнителей к кинематографической технике. Многие из них пришли из театра и не имеют представления о кино. Это значит, что им нравится играть длинные непрерывные сцены. Но если я непрерывно снимаю длинную сцену, мне кажется, будто она от меня ускользает — с кинематографической точки зрения. Мне кажется, что камера просто стоит в надежде поймать что-то визуально заметное. Я же хочу собрать на экране фильм, а не просто задокументировать нечто уже собранное в виде длинной театральной постановки. Когда ты смотришь кино, ты видишь нечто, что было задумано и создано непосредственно в визуальных терминах, именно это наполняет картину жизнью.

Я стал больше думать о прибыли, больше бояться, что тонкостей никто не увидит.

В «Саботаже» вы можете увидеть, что я имею в виду. Сразу перед убийством Верлока есть сцена, которая полностью состоит из коротких, отдельно снятых отрезков. Ее задача — показать, как так вышло, что Верлока убьют: как у Сильвии Сидни возникает замысел его убить — и этот замысел соотносится с ножом, которым она орудует, когда они садятся ужинать. Однако зрительские симпатии мне нужно держать на стороне Сильвии Сидни: должно быть понятно, что в итоге смерть Верлока — это несчастный случай. Поэтому, когда она подает еду, видно, что она неосознанно кладет овощи этим ножом, как будто ее рука сама по себе его не отпускает. Монтажная склейка от руки к глазам — и обратно к руке, затем снова к глазам, и тут она внезапно понимает, что у нее в руке нож. Затем нормальный кадр: мужчина ест, ничего не замечая; затем снова рука с ножом. Прежняя актерская манера вынудила бы Сильвию показать зрителю при помощи утрированных выражений лица, что происходит у нее в голове. Но в жизни часто у людей никаких чувств на лице не отражается — и фильм обнаруживает ее мысли, лишь демонстрируя руку, неосознанно сжимающую нож. Теперь камера снова переходит к Верлоку — снова к ножу — снова к его лицу. Он замечает нож и понимает, что это значит. Напряжение между героями нарастает, а нож — его центральная точка.

Теперь, когда камера уже погрузила зрителей в этот конфликт, она не может вдруг снова стать объективной. Ей нужно расширить диапазон, не ослабляя напряжения. Верлок встает и обходит стол, приближаясь к камере настолько, что вам как зрителю почти хочется отодвинуться и пропустить его. Затем камера переключается на Сильвию Сидни — и снова возвращается к главному — ножу.

Так постепенно накаляется психологическая обстановка, кадр за кадром, а камера делает акцент то на одной детали, то на другой. Цель — втянуть зрителя в ситуацию, а не бросить его наблюдать снаружи, издалека. Этого можно добиться, только разбив действие на детали и перемешав их при монтаже, чтобы каждая из деталей по очереди навязывалась зрителю, раскрывая психологический смысл. Но если проиграть эту сцену непрерывно, записать ее на неподвижную камеру, власть над зрителем будет утрачена. Он будет смотреть сцену, не вовлекаясь в нее, и станет невозможно сосредоточить его внимание на отдельных визуальных деталях, которые заставляют зрителя чувствовать то же, что чувствуют герои.

Похоронный марш марионеток: Хичкок на малом экране

Один из способов использования камеры — подчеркнуть реакции крупным планом. Под этим я подразумеваю добавочный эффект, который иллюстрирует событие, сразу же демонстрируя реакцию человека или группы людей на это событие. Дверь открывается, кто-то заходит — но прежде, чем показать, кто, показываешь выражение лиц людей, которые уже сидят в комнате. Или же герой говорит, а камера показывает человека, который его слушает. Наложение лица одного человека на голос другого — метод, освоенный только звуковым кинематографом; это один из приемов, который позволяет рассказать историю быстрее, чем в немом фильме, и быстрее, чем это возможно на сцене.

Или, опять же, камерой можно подчеркнуть актера, на котором нужно сейчас сосредоточить зрительское внимание. Ему не нужно повышать голос, выходить в центр сцены или делать что-нибудь заметное. За него все сделает крупный план. Он, так сказать, предоставит ему сцену.

Должен сказать, что в последнее время я гораздо реже пользуюсь очевидными операторскими уловками. Я стал больше думать о прибыли, больше бояться, что тонкостей никто не увидит. Опыт показал мне, как легко проходят незамеченными мелкие штрихи.

Фильм — это всегда преувеличение. Его методы — отражение простых контрастов черно-белой фотографии. Одно из преимуществ цвета в том, что он дает промежуточные оттенки. Я не хочу заполнять экран цветом — его нужно использовать экономно, для создания новых слов в визуальном экранном языке, если в них есть нужда. Цветной фильм можно начать со сцены заседания: темные стены и мебель, управляющие в темной одежде с белыми воротничками. Затем входит жена председателя в красной шляпке.

Она сразу привлекает внимание зрителей — просто из-за одной цветовой ноты.

Как-то раз журналист спросил меня об искажении звука — приеме, который я испробовал в «Шантаже», когда слово «нож» стучит в мыслях девушки во время завтрака наутро после убийства. Повторюсь, по-моему, такой эффект может быть оправдан. Всегда есть ситуации, когда нужно показать фантазмы при помощи визуальных средств. Можно передать душевное состояние человека, заставляя его слушать какой-то звук — например, церковные колокола — и показывая, что в его голове их звук искажается и отдается лязгом. Но в целом сейчас я пытаюсь рассказывать истории как можно проще — тогда я точно знаю, что аудитория не отвлечется и не придет в замешательство.

Да, некоторые критики спрашивают, почему в последнее время я снимаю только триллеры, интересуются, неужели мне хочется переносить на экран только эквиваленты популярного чтива. Отчасти ответ в том, что моя задача — добыть лучшие истории, которые подходят для кинематографа, и обычно мне приходится самому их писать. Хороших историй для экрана не хватает. В нашей стране мало кто может позволить себе нанять крупный сценарный отдел, поэтому я сам не раз был вынужден становиться сценаристом. Я выбираю криминальные сюжеты потому, что могу написать их сам — ну или помочь написать, — и именно их мне проще всего превратить в успешные фильмы. Это можно сказать и о Чарльзе Беннетте, который так часто со мной работает, а он, по сути, автор мелодрам. Я готов брать другие истории, но не могу найти авторов, которые предоставят их мне в удобной форме.

Иногда меня спрашивают, какие фильмы я бы снимал, если бы мог делать все, что захочу, без оглядки на кассовые сборы. Я могу легко привести несколько примеров. Мне бы хотелось снимать фильмы с личным взглядом, например, о путешествиях. Или слово в слово воссоздать знаменитый судебный процесс по делу Томпсон и Байуотерса. Кинематограф может реконструировать эту историю целиком. Или пожар в море — еще никто не пытался серьезно показать это на экране. Возможно, некоторым зрителям будет слишком страшно, но это прекрасная и достойная тема.

Британских продюсеров часто призывают снимать больше фильмов о характерных особенностях английской жизни. Их спрашивают, почему зрители так редко видят английских фермеров и английских моряков. Неужели великая английская промышленность — шахты, верфи и сталелитейные заводы — дают мало хорошего материала? Сложность тут в том, что английская публика, судя по всему, больше интересуется американской жизнью, видимо, из-за элемента новизны. Ей быстро наскучивают повседневные сцены из жизни собственной страны. Но я бы очень хотел снять фильм про Дерби, хотя он вряд ли станет популярным. Сложно придумать незатасканную и неординарную историю о Дерби. Я бы скорее сделал более документальный фильм — своего рода живую картину, современную движущуюся версию «Дня Дерби» Фрайта. Я бы показал все, что происходит вокруг скачек, но без сюжета.

Альфред Хичкок. Не тот человек

Возможно, средний зритель к такому пока не готов. И в то же время общественный вкус меняется. Сегодня можно показывать сцены, которые еще несколько лет назад были невозможны в фильме. Особенно сильно изменилось отношение к комедии. Теперь звезды могут быть смешными — а раньше нельзя было просить их делать то, что собьет с них гламур.

В 1926-м я снял фильм «По наклонной плоскости» по пьесе Айвора Новелло, который сам сыграл в картине вместе с Иэном Хантером и Изабель Джинс. Там была сцена ссоры Хантера и Новелло. Она началась обычной дракой, а затем они стали кидаться друг в друга вещами. Они пытались поднимать тяжелые тумбы — и те сбивали их с ног, как кегли. Иными словами, я сделал сцену комической. Я даже одел Хантера в сюртук и полосатые брюки, потому что мне кажется, что мужчина выглядит смешнее всего, когда он хорошо одет и дерется. Сцену вырезали целиком: мне сказали, что я выставил Айвора Новелло на посмешище. Она на десять лет опередила время.

Думаю, общественный вкус начинает одобрять смесь комедии с драмой — и это еще один шаг в сторону от театральных конвенций. В пьесе границы намного более жесткие: сцена идет в одном ключе, потом занавес, пауза — и новая сцена. В фильме действие постоянно течет, можно столкнуть вместе комедию и драму, переплести их друг с другом. Аудитория теперь гораздо больше готова к внезапной смене настроения — а это дает режиссеру больше свободы. Искусство снимать фильмы для коммерческого рынка в том, чтобы знать, где предел. Во многом сейчас я свободнее в своих действиях, чем несколько лет назад. Надеюсь, со временем свободы станет еще больше — если зрители мне ее дадут.

Перевод Светланы Клейнер

Sight and Sound, 1937