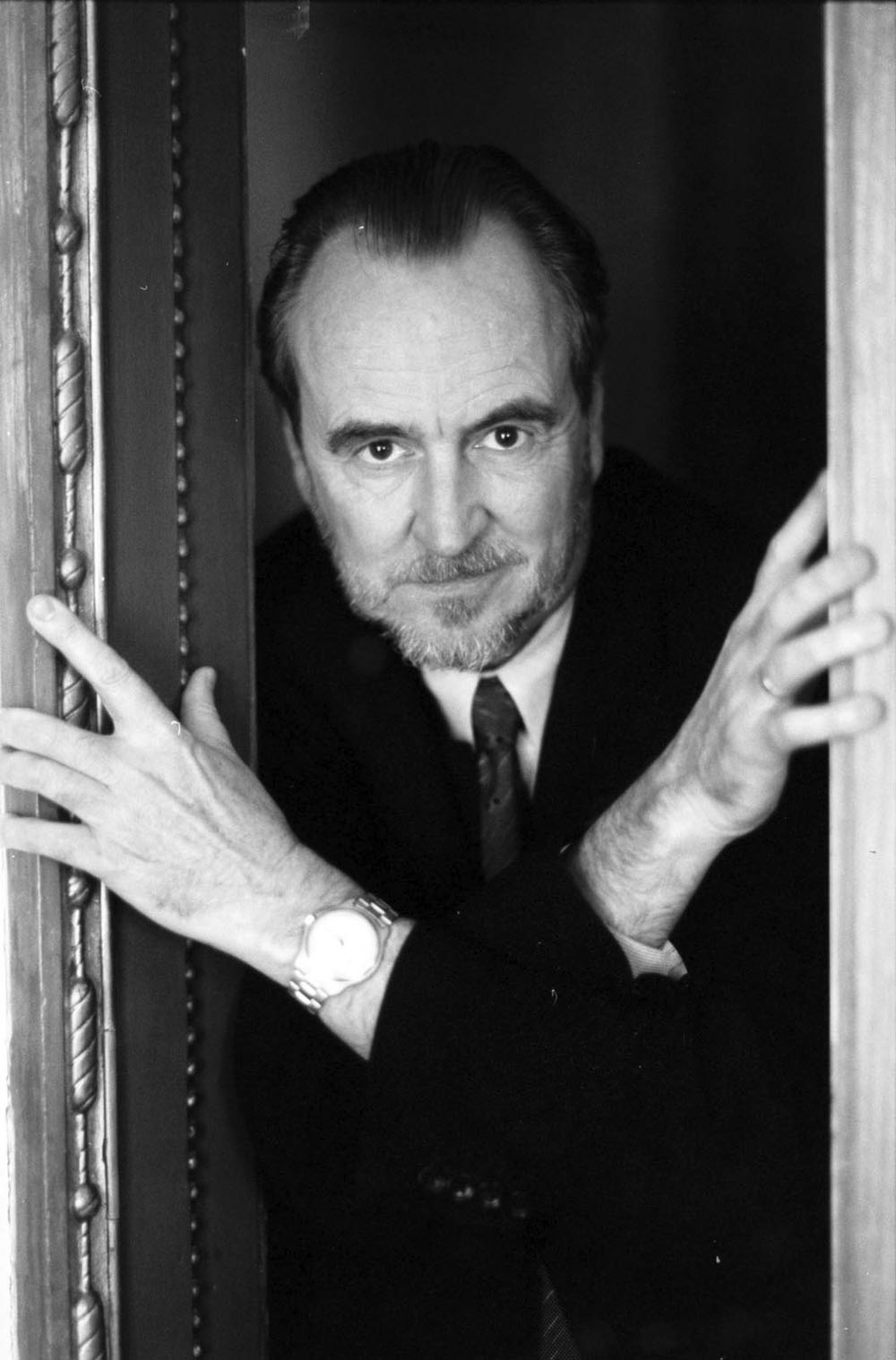

Уэс Крейвен. На разрыв экрана

Красным и зеленым я пытался выразить

глубину страстей человеческих.

ван Гог

Он мог бы снять только «Последний дом слева» — и остался бы в истории кино как режиссёр, первым повенчавший хоррор с моралите. Он мог бы снять только «Кошмар на улице Вязов» — и создателя Фредди Крюгера легионы фанатов чтили бы по гроб жизни, а наиболее преданные — пожалуй, и за ним: там, где кончается жизнь и начинается котельная. Он мог бы снять только «Крик» — и постмодернистская ирония уже никогда не была бы такой, как прежде. Но он снял их все — и много больше того. Проливая на экране литры эрзац-крови, фильм за фильмом устраивая непревзойдённые в своей витальности гекатомбы и штабелями укладывая трупы подростков, Уэс Крейвен быстро обрёл статус классика жанра, хитроумного и улыбчивого гуру; в мире слэшера его авторитет был непререкаем, в остальных же киномирах — почти невиден. А зря. Кажется, он был гений.

Дело даже не во Фредди Крюгере — хотя, по чести сказать, для подозрения на гениальность достало бы и его. На протяжении десятилетий кинотеоретики твердили о сновидческой (или, по-научному, онирической) природе кинематографа; на практике же эта гипотеза кем только не использовалась, от Дрейера до Бунюэля, но выстроить фильм целиком на ней лишь одной, да так, чтобы получился не интеллектуальный экзерсис à thèse, а литое и лихое, убедительное в своей бесшовности повествование, до конца не вышло, пожалуй, даже в «Головокружении». Фредди же своими когтями легко продирал стены и завесы снов, словно не замечая преграды, что твой Орфей, — сменился лишь, в угоду жанру, фасон перчаток. Вольно было милашке-инженю допытываться «Is it real or is it a dream? » — в кино-то не отличишь, о том и речь. Камера Крейвена, включаясь, даровала Фредди свободу передвижения по всему фильму, и ужас обречённых подростков был реакцией не на грим Инглунда или сценарные трюки, но на пребывание внутри киноизображения: они первыми, на себе, испытывали гипотезу об ониричности кино, о том, что кинофиксация превращает реальность в территорию сна, — и доказывали её, один за другим, своими смертями. Нелепейший Фредди Крюгер — пятое, всего-навсего пятое за всю историю (после люмьеровского поезда, эйзенштейновской коляски, бродяжки Чарли и ланговской Лже-Марии) воплощение кино как такового. Простодушная гопота, по всему миру годами увешивая свои каморки постерами со скалящимся парнем в красно-зелёном свитере, даже и не подозревала, что поклоняется олицетворению метакинематографа. Впрочем, гопота ещё более простодушная, которая принялась снимать сиквелы «Кошмара», понимала про это не больше; и понадобилось, десять лет спустя, вмешательство мастера, чтобы лично завершить окончательно выдохшуюся — за бездумностью — франшизу блистательным tour de force (он же coup de grâce): седьмой частью, в которой Фредди начинал являться во сне съёмочной группе фильма. Короткое замыкание структуры, которое вскоре стало формообразующим приёмом «Криков», было тогда опробовано Крейвеном, пожалуй, слишком уж успешно: за две недели до конца съёмок в Лос-Анджелесе произошло мощное землетрясение, поразительно похожее на сцены землетрясения из фильма, отснятые несколькими неделями ранее. Какие тут, право, ещё нужны доказательства. Фредди всегда бьёт первым.

«Кошмар» тоже Фредди Крюгером, человеком-кинематографом на все времена, не ограничивается.

И всё же Крейвен важен и велик не одним лишь Крюгером. Почти никогда не покидая гетто своего жанра, низкопробного и презренного, покоящегося вроде бы исключительно на вневременных архетипах сквернейшего разбора, он, по меньшей мере, трижды умудрялся создавать, ни много ни мало, кинообраз времени: умный, точный, цельный; из всех гениев мирового кино, пожалуй, ещё только Хуциев наделён таким же снайперским чутьём на эпоху. И точно так же, как интеллектуальный триумф Крейвена — Фредди Крюгер — стал иконой масскульта, именно эти его «попадания в эпоху» (понятие, слэшеру вообще-то глубоко чуждое) трижды реанимировали жанр, возрождая его из, даже по его меркам, упадка.

С «Последнего дома слева» впору начинать отсчёт не только такого специфического явления, как моралистский хоррор (который несколько лет спустя породит целую россыпь шедевров, от «Мерзости» Кроненберга до «Вторжения похитителей тел» Кауфмана), но и вообще, страшно сказать, историю американских семидесятых. Только-только сменив кресло преподавателя колледжа на режиссёрское и вооружившись для надёжности Бергманом, 33-летний дебютант рассказывал историю про сверстников своих недавних подопечных — но выводил на экран не детей цветов, не смазливых бунтовщиков, не беспечных ездоков даже, не всю эту шестидесятническую кумирню, но гривастых нелюдей-лиходеев, для которых идеал свободы означает неограниченное право терзать плоть и лить кровь. Безбашенный цветастый протест ушедшего десятилетия обернулся холодным и пряным хаосом террора; первый крейвеновский слэшер, за год до тоски шацберговского «Пугала» и за два до безнадёги копполовского «Разговора», осенён сгущающимся сумраком свинцовых времён. Прекрасный май 60-х сменился заморозками, и заморозки породили отморозков. Точно диагностированная эпоха стала мотивировкой жанрового амплуа.

Крейвен — режиссёр неровный, полууспехи и даже провалы знавал

«Кошмар» тоже Фредди Крюгером, человеком-кинематографом на все времена, не ограничивается. Обманчиво-ровная слободская тихость улицы Вязов, чреватая изнанкой бытия, — такая же квинтэссенция 80-х, как и нарядные палисадники «Синего бархата», а калека, который понёс несовместимые с жизнью увечья и теперь при каждом движении лязгает металлом (так XIX век напролёт пугался стука деревянной ноги), три года спустя преобразится в робокопа и задаст моду на главный цвет десятилетия — металлик. Формула «иногда они возвращаются» — тоже из главных ключей к 80-м, загодя предсказанным «Охотником за оленями» и в полную мощь грянувшим в «Рэмбо», а в смерти, которую сулит адский Фредди подросткам, обуреваемым первыми гормональными штормами, несложно узнать повальную, сюжетообразующую фобию десятилетия (которая, к слову сказать, задаст новый канон слэшера, отрефлексированный в первом «Крике») — страх перед СПИДом, окончательно отменяющий утопию свободной любви и возвращающий сексу стародавнее обличье смертного греха.

Крейвен, перейдя порог миллениума, обнаружил себя ретроградом и реликтом

«Крик»: Оккупай-убивай

Наконец, в «Крике», переработавшем шедевр Мунка в икону-смайлик (новый извод поп-арта ныне именуется клип-артом) и напичканном отсылками и аллюзиями так плотно, что куда там Гринуэю, Крейвен поддевает самый нерв девяностых, с их специфическим сочетанием мании подведения итогов с параноидальным солипсизмом, — «Семь» пополам с «Шоу Трумена». От автора «Последнего дома слева» здесь осталось не больше, чем от «Вторжения похитителей тел» в «Факультете»; вместо холодящей внятности 70-х, скрывающей латентную истерию, или уязвимости тёплой плоти перед рвущимся наружу биоморфной нежитью, — сквозным трендом 80-х, от «Чужого» до «Мухи», — виртуозное, порхающим, как балахон маньяка, туше разыгранное скерцо, с глиссандо цитат и каденциями ударных сцен. Во втором «Крике» Крейвен, не сбавляя темпа (и лишь чуть заметно приубавив иронию), зарифмует маску Мунка с античными трагедийными, — и вряд ли о контрасте 80-х с 90-ми в самых отчаянных или самых высоколобых исследованиях было сказано лучше, чем в этом крохотном и нарочито эффектном эпизодике, констатирующем, что на смену орфическим мистериям Фредди пришли дионисийские: разгульная упоённость хаосом в предчувствии скончания веков… А вот третий «Крик», сделанный аккурат на сломе десяти- и тысячелетий, вышел неразборчиво.

Он, мать вашу, понятия не имеет, о чём можно снимать в эту эпоху.

Крейвен — режиссёр неровный, полууспехи и даже провалы знавал и прежде, пусть даже в них (например, в каком-нибудь «Шокере») всё равно проступали и идея, и почерк, и эпоха. Однако двухтысячные — они же нулевые — обошлись, в общем-то, без него. Да, что «Оборотни», что «Ночной рейс» мастеровиты и сработаны не без шика, туше безупречно, ритм бессбоен, — но амбиция высказывания, без которой Крейвен не Крейвен, в них отсутствовала начисто. «Забери мою душу» вышел менее «чисто», авторская интонация там словно пыталась пробиться, брезжа и бликуя, сквозь новые съёмочные технологии, сон в муках рождал чудовищ, но те словно рассеивались в мороке цифрового объёмного изображения… И лишь «Крик-4», последний фильм Крейвена, расставил точки над i.

Он, согласно увертюре к фильму, не «-4», он «-6» или «-7», неважно. Эпоха, в которую были сняты первые три «Крика», безвозвратно ушла в прошлое; героиня Кортни Кокс, успевшая стать alter ego автора, сидит перед компьютером и печатает большими буквами: «я не имею никакого, мать вашу, понятия, о чём мне писать»; один из зрителей, смотрящих alter ego фильмов Крейвена, с умным видом вещает: «всё это постмодернистское дерьмо про самосознание устарело ещё в девяносто шестом» (то есть в год выхода первого «Крика»); а обсуждение правил слэшера, на котором в 90-е зиждилась трилогия, подменяется здесь обсуждением отступлений от правил. Однако в том-то и дело: автор «Крика», «Кошмара на улице Вязов» и особенно «Последнего дома слева» может ещё констатировать наступление эпохи, в которую фильмы снимаются поперёк или вовсе помимо правил, но самому снять фильм, этой эпохе соответствующий, — нет уж, увольте. На его территории нулевые начались с «Ведьмы из Блэр», где не было никакой ведьмы из Блэр, и развернулись веером фильмов-квазирепортажей, снятых на любительскую камеру, на телефон, на веб-камеру: вне монтажа, вне языка, вне автора — вне самосознания. Он, мать вашу, понятия не имеет, о чём можно снимать в эту эпоху.

Улавливавший, диагностировавший и регистрировавший время (как, собственно, и положено кинорежиссёру) десятилетие за десятилетием, Крейвен, перейдя порог миллениума, обнаружил себя ретроградом и реликтом: почётным, известным, уважаемым обломком былых времён и мёртвых языков. «Крик-4», его фильм-завещание, — уже не только диагноз, но и сатира. Здесь становится понятно: если у Уэса Крейвена в разгар нулевых исчезла та самая «амбиция высказывания», то лишь потому, что на экране водворилось время, когда высказывание — будь то моралистское, концептуальное или ироничное — может, оказывается, не предполагаться вовсе. Одна из героинь фильма, расслабленно сидя на диване и внимая умствованиям подруги, произносит на неповторимом языке нулевых: «Может, тот, кто это снимал, вообще не парился обо всём этом?» И тут же получает удар ножом в живот. Когда же этих ударов становится слишком много, и новомодные репортёры со своими новомодными камерами в растерянности теснятся, не понимая, как же снимать всё происходящее и как поспеть за сюжетом, — Кортни Кокс, воспряв от многолетней апатии, подхватывает камеру и прорезает их толпу с боевым кличем: «В сторону, дилетанты!»

Жаль, что теперь так крикнуть больше некому.