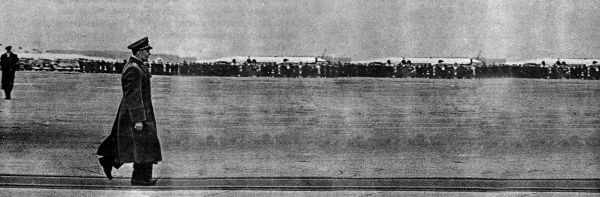

Хрущев и Гагарин

Кроме этого я ничего не помнил в своем детстве. Все остальное было позже и по другому ведомству. А тогда я включил телевизор и увидел лицо Гагарина в гермошлеме. Потом он шел по ковровой дорожке. Я и не заметил тогда, что у него развязался шнурок. Потом он стоял на трибуне рядом с Хрущевым. О Хрущеве я тоже узнал позже. В то время он был для меня просто человек-рядом-с-Гагариным-на-трибуне…

Здесь полагается титр «шли годы». Хрущев оказался под запретом, о Гагарине же вспоминали часто. И каждый год я видел его лицо в гермошлеме, но уже никогда не видел ковровой дорожки. Поскольку эта монтажная фраза должна была иметь завершение. А вот его быть не могло. Я относился к этому спокойно: показали Гагарина — и ладно. Чего Хрущева-то показывать?

И вдруг — именно что вдруг — в конце семидесятых… может быть, к годовщине полета, когда логика юбилеев потребовала предъявить все максимально полно… Сначала я увидел знакомое лицо в гермошлеме. Все нормально, я не удивился. Но вдруг Гагарин пошел по ковровой дорожке. Это было решительно невозможно. Я ощутил привкус кинематографической интриги. Моя душа поднялась на цыпочки, и я стал во все глаза глядеть в ту точку, где должен был появиться он. Но Хрущева там не оказалось. Гагарин был, а рядом с ним едва заметное мерцание. Легкое мистическое облачко на месте Никиты Сергеевича. Это было какое-то невообразимое впечатление. Потому что он там на самом деле стоял, потому что он снят на пленку, потому что это документ и изъять его оттуда невозможно, как невозможно изъять из жизни… Я почувствовал какое-то бессилие. Меня обокрали. К тому же руками кино, которое уже стало моей жизнью. И так талантливо, так блестяще… И в то же время так беззастенчиво, так нехорошо, так среди бела дня… Не где-то там с кем-то, а изнутри залезли в меня и подправили.

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

Перемещенные города, перевернутые смыслы

-

Jugar Oil Mania Gratis

-

Consejos Para Ganar A La Ruleta

-

Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля

-

Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана