Учение и свет

СЕАНС — 6

Интерес занимает не последнее место среди чувств, которые плохое искусство может вызвать у тех, кто считает его таковым. Более того, этот интерес есть условие возникновения всех прочих чувств и соображений. Традиционное объяснение-оправдание этого интереса гласит, что хорошее, то есть правильное, искусство нуждается в защите от плохого — нехорошего и неправильного. Плохое же, возможно, — в указании на достойные образцы и наставлении. Сегодня скорее скажут, что плохое искусство является необходимым составным элементом системы культуры и интересно хотя бы в этом культурообразующем качестве.

Обосновать возможность различения плохого и хорошего в искусстве довольно сложно. Однако, всякий, кто им занимается, исходит из естественности такого различения, занимается этим различением по двадцать раз на дню, включая сюда даже и тех, кто цинично заявляет о равноценности всякого высказывания и невозможности отличать искусство от неискусства кроме как после тщательных розысков возможного автора.

Несколько недавних выставок, составленных из плохого и очень плохого (тоже интересная разница) искусства, вызвали у меня интерес именно симптоматичностью, неслучайностью представленного плохого искусства, возможностью разглядеть в нем содержание и направление нынешнего движения, как не разглядишь его в хорошем.

Наше интересное плохое искусство глухо блокирует возможность всякого диалога, не желает не только ни с кем сообщаться, но даже что-либо сообщать.

Сегодняшнее наше искусство представляется вообще довольно малозначительным. Художественная жизнь совершенно заслоняет художество и художников, — размышлял я на «Эстетических опытах» в Кусково, — и все же кажется, что искусство осваивает какую-то новую область, и что в этой-то области, которую довольно сложно очертить, и заключается смысл его.

Выставляется искусство тщательно. Аккуратно сделанное, оно очень похоже имитирует язык западного искусства: ориентированного на коммуникацию, диалог, сообщение; искусства незавершенного, открытого для взаимодействия с пространством, с прошлым, с концепцией и участниками выставки, со зрителем. Все похоже, но только с виду. На самом же деле, наше интересное плохое искусство глухо блокирует возможность всякого диалога, не желает не только ни с кем сообщаться, но даже что-либо сообщать. Оно совершенно герметично не в силу какой-то особой эзотеричности, но в силу абсолютной пошлости, отсутствия всякого умственного или эмоционального напряжения, всякого воления, желания и даже простого хотения. Искусство это сходствует с тем солдатом у Толстого, который вслед за Долоховым демонстрирует товарищам свой французский: звучит, может, и похоже, но не значит — ничего. Искусство это отличает характерная двойственность. Оно сопрягает боязнь сказать что-либо нечленораздельное и потребность громко продемонстрировать свое соmmе il faut, двусмысленные интенции авторов и вместе с тем бессознательно-точно выраженный дух времени.

Мы переживаем дидактическую эпоху, когда искусство (впрочем, не оно одно) овладевает чужим прошлым и пытается представить его своим. Когда искусство обучается искусству как профессии, ремеслу. Составление классных работ и работа над ошибками заменяет свободное сочинительство.

Бесстрашный выбор основателей московского концептуализма был переосмыслен ими как профессия.

За политической борьбой, конфликтом идеологий и расхождениями разнообразных прогнозов — происходит столкновение русско-советской культуры с западной, не менее дезориентирующее, чем в петровское или ленинское время.

Научение чужому — чужому, не вполне чуждому, но, по современному мифу, то ли подзабытому, то ли недоученному — пронизывает все: от изменений фундаментальных установок, мифов и механизмов культуры до самых незначительных ее продуктов.

Русское, вообще плохо поддающееся описанию, всегда оказывающееся не то на двух стульях сразу, не то промеж них — это русское напряженно ищет новой идентичности — через изучение чужой.

Многие заметили, что за перестроечные годы всякая гуманитарная наука сошла на нет — может быть, отчасти оттого, что эти шесть лет изучался Запад, наш Другой, наше сверх-Я.

Так и в искусстве заимствуются правила игры, формула товарного вида, веер малой возможности свести все эти отдельности вместе, взаимообусловить и взаимообъяснить их.

Чрезвычайная вялость, а иногда тупость интересного плохого искусства не должны нас смущать. Оно, собственно, не хорошо и не плохо, это и не искусство вовсе, а штудии, home work.

Процесс обучения протекает полубессознательно. Критики включаются в него, оценивая это искусство как искусство, плохое или хорошее. Художники же, некогда столь внимательные к малозаметным проявлениям культуры-идеологии (Кабаков, Комар и Меламид, «Гнездо», «Мухоморы»), никак не дистанцируются от новой культурной реальности и не работают с ней, будучи в нее включены.

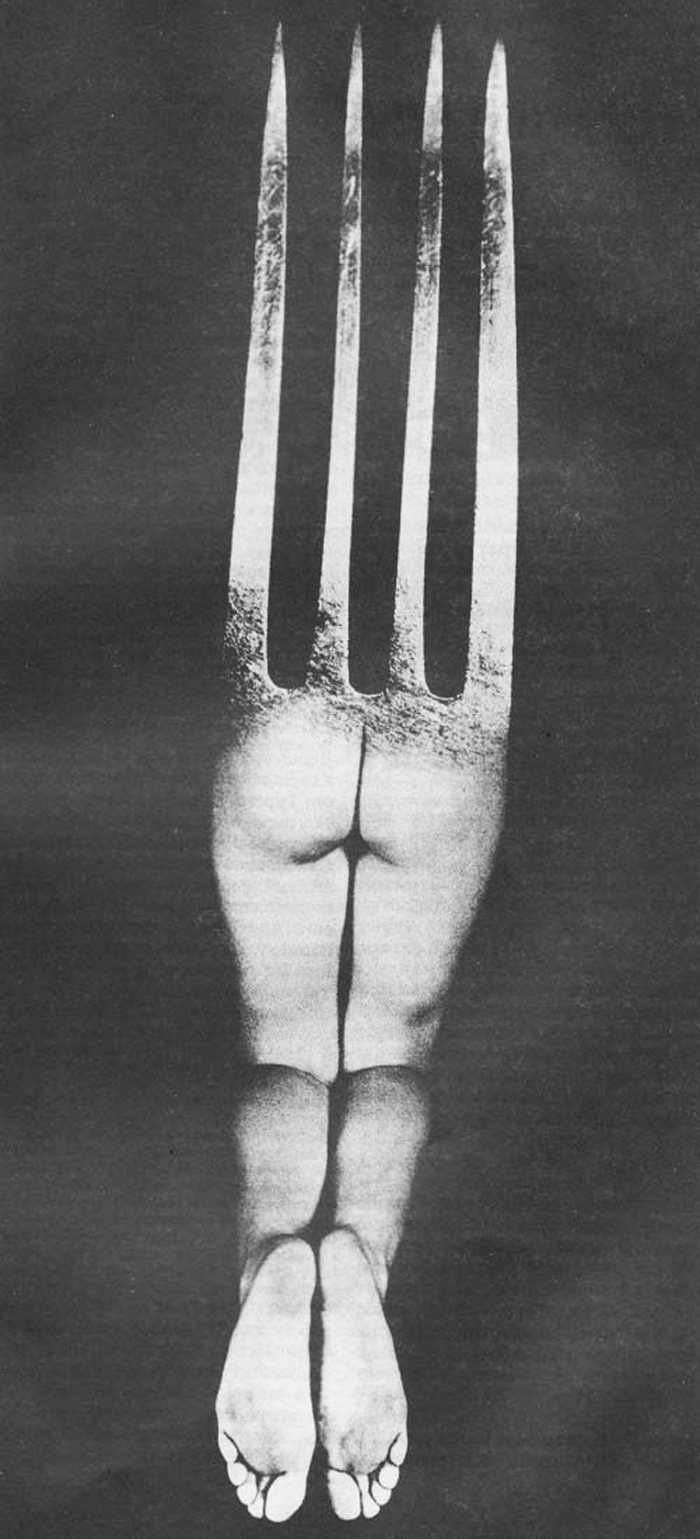

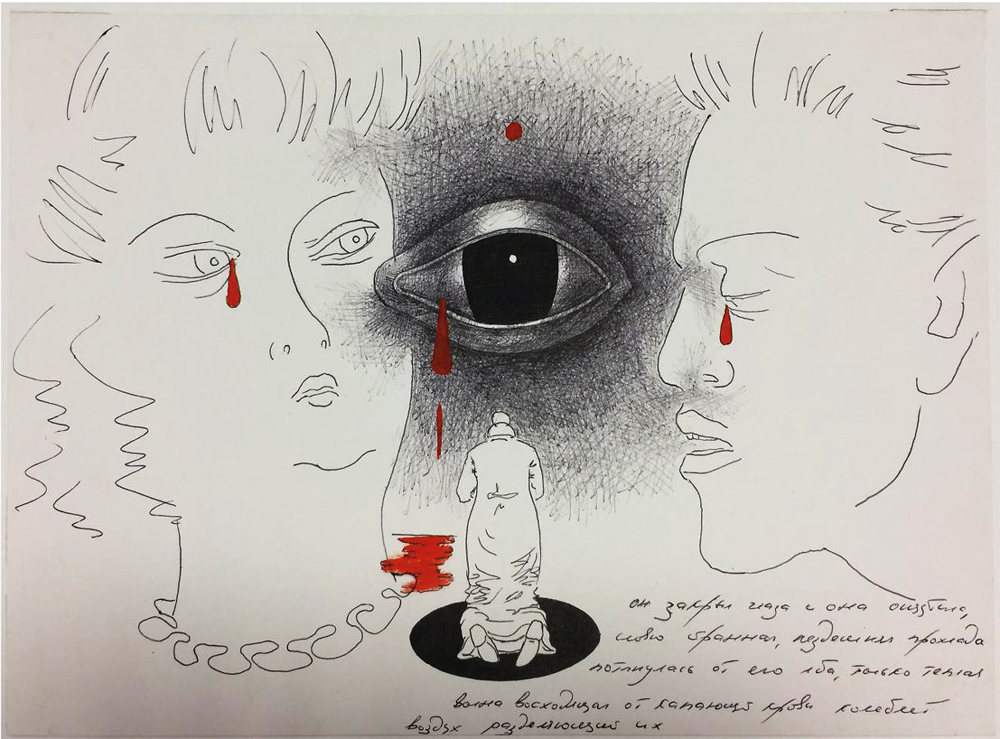

Исключений мало: провинциальный фотограф Бахарев, с поразительной смесью наивности и цинизма наблюдающий за продвижением фронтира Pax Americana по Сибири, до «Мед.герменевтики», удивительным образом сделавшей проблемой своего искусства то, что стало потом проблемой всей культуры. Одним из ключевых элементов их проекта был провокационный ход с измышлением некой «номы», то есть сообщества московских концептуалистов и собрания их стратегий, и уверения всех, включая членов «номы», что она существует и существовала.

Последовательное саморазоблачение соединяется с последовательным и сознательным шарлатанством.

Бесстрашный выбор основателей московского концептуализма был переосмыслен ими как профессия, занятие, которому можно научиться.

Жест художника заключается в рамки, которые только и придают ему смысл, жест, возникающий в результате научения, а не отказа или иного импульса. «Медгерменевтам» удалось навязать свою манеру симулировать логичный научный текст — многим пишущим об искусстве. Они принялись вслед за «медгерменевтами» создавать не тексты, но знаки текстов, не подозревая об этом.

Несимпатично, но точно ведет себя «Мед. герменевтика», делая западное искусство на Западе («аккуратное», «простое» — выставка в Дюссельдорфе) и русское («неаккуратное», «темное») здесь. Тем самым они оказываются адекватны обеим культурам: и западной открытости контексту, и местной ученической психологии — когда для себя можно не стараться. Осознав свою обреченность на шарлатанство — шарлатанство постмодернистов и шарлатанство русских — «Мед. герменевтика» переводит это шарлатанство с уровня наперсточников и телеколдунов на уровень вопрошания о возможности искусства, возможности России, возможности слияния критика и мифолога.

«Медицинская герменевтика» являет особого рода виртуозность. Последователи любят говорить о чем-то вроде «вибрации смысла» в их работах. Той же двойственностью отличается их этос — последовательное саморазоблачение соединяется с последовательным и сознательным шарлатанством. Впрочем, имеющий уши да слышит.

Общее же невнимание к разворачивающейся культурной драме вряд ли можно объяснить незначительностью периода обучения в качестве сюжета для искусства. Оно декларирует интерес к столь узким темам, что сюжет этот кажется более чем естественным.

Ученье, безусловно, свет. Из этого совершенно не следует, что свет воссияет из того, чему тебя научат. Скорее наоборот.