Hello, Dali

Книга Сальвадора Дали «Дневник одного гения» — ослепительная фанфаронада: смесь вздора, парадоксов, артистичного трепа, шутовских жестов. Пустяк здесь разрастается в мистерию, беглая греза строжайше протоколируется, реальность обращена в мультипликационный карнавал.

СЕАНС — 6

Дали есть Дали. Он крушит приличия и авторитеты: Ницше — «слабак», Пруст — «неврастеник», Матисс — буржуа, Бунюэль — без Дали банален, прочие сюрреалисты — склочная мелюзга, карьеристы-неудачники. Себе же причитаются пылкие восторги: побыл гений в туалете — и «невесомая плавность»… результатов повергает его в экстаз и назидательные думы «о меде трудолюбивых пчел». Гала, его спутница жизни — и Елена Троянская, и Святая Елена, и «золотой талисман»… Пустопорожняя назойливость этих титулов (без них книга ужмется вдвое) попирает здравый смысл — но на то и рассчитана, как и выходки вроде поражающего тонким знанием предмета и многословностью «Трактата о пуках»: кусай локти, Рабле! Однако Дали попал в свой же силок: он слишком приучил к себе, чтобы всерьез шокировать, и удивил бы скорее «нормальными» мемуарами.

Вообразите Дали, скажем, чинящим велосипед! Чистейшая сюрреалистическая фантазия.

Потому на фоне эффектных причуд резки редкие ноты искренней сердечности, да еще относящиеся не к своей персоне, не к «божественной» Гале, а — к современнику и живописцу: диво для Дали, вообще, кажется, не признающего здравствующих коллег.

Человек, одно имя которого сдувает со строк шелуху эпатажа — Пикассо. Озабоченная фраза: «А Пикассо за несколько месяцев очень постарел» — подлиннее натужных дифирамбов Гале. Мельком сказано: «У Пикассо, самого живого человека из всех, кого мне довелось когда-нибудь знать…» — даже превосходная степень не выглядит аффектированно-театральной, как обычно у Дали.

Это странно, ибо они контрастны буквально во всем.

Пикассо легко и приятно представить себе на террасе кафе, со стаканом красного вина в широкой лапище — а вообразите Дали, скажем, чинящим велосипед! Чистейшая сюрреалистическая фантазия.

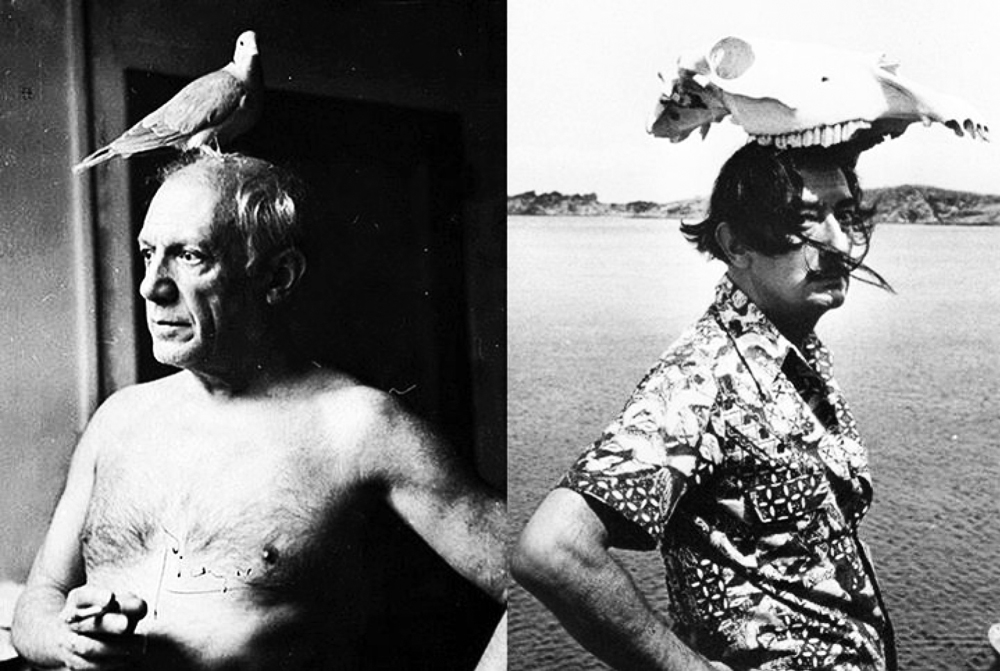

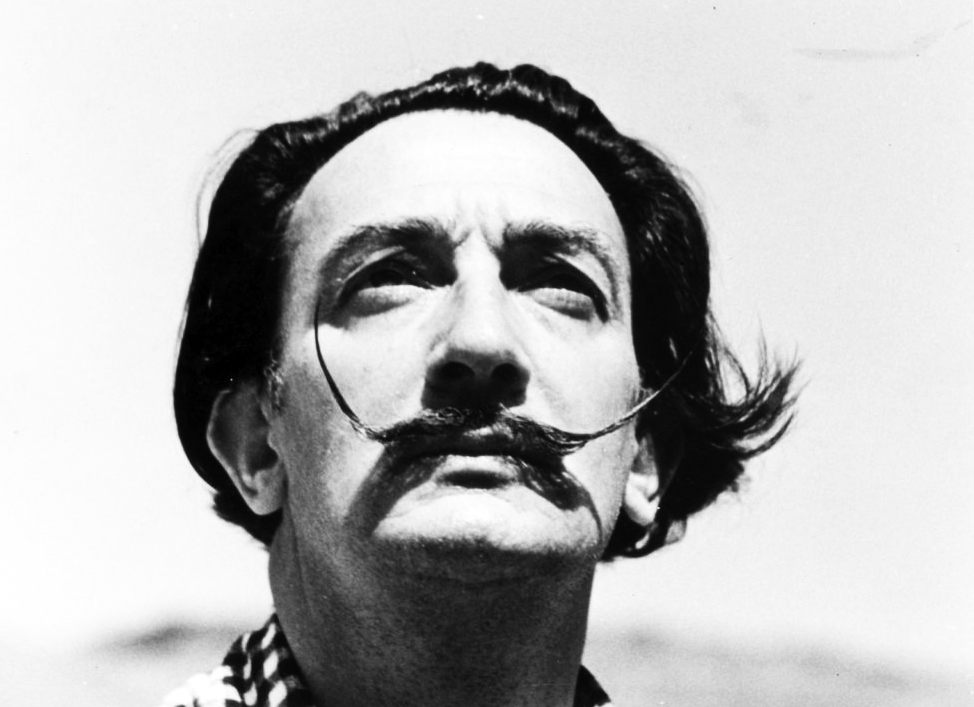

Пикассо на снимках — в практичных пиджачках, свитерах, пестрых пляжных рубахах и шортах. На нем немыслим даже фрак — демократ, уличная капля. Он не печется о внешности — для Дали она концептуальна: презрел Ницше в основном из-за его вялых усов, да и «унылые» усишки Пруста подкачали. В противовес — Дали выхоливает собственные усищи, нагло вздетые, хищные, «империалистические».

Пикассо — само воплощение динамичной современности, бойкой городской цивилизации. Дали всем обликом вызывающе архаичен, его вопиюще нефункциональные одеяния призваны явить некий вневременной экстракт аристократизма: пряди до плеч, перстни, блузы с рюшами, огненные камзолы — полный афронт суетной повседневности.

Обыденные контакты с ней для Дали туговаты. Бунюэль рассказывает, как в Париже друзья-сюрреалисты имели неосторожность послать его за билетами в кино. Изрядно проплутав, Дали вернулся ни с чем — он не знал, как это делается! …И ясна причина конфуза. Ступая на мостовую — Дали преображал улицу: она жила по законам его фантазии. Перекресток представал страной чудес, кинотеатр за углом — чертогом, а где ключ к нему? … Расколдовать видения, обратив их в какую-то билетную кассу, не было никакой возможности.

Сутками он способен был лелеять грезы о венецианском «бале Бейстегуи» или скрупулезно обсуждать перипетии будущего путешествия в Россию: «…встречать меня выйдут восемьдесят юных девушек. Я немного поломаюсь. Они будут упрашивать. В конце концов, я уступлю и сойду на берег под оглушительный взрыв аплодисментов». И то и другое — несбывшееся — для Дали вполне состоялось: к столь ослепительным миражам что добавит жалкая реальность? Его прогулки с муравьедом на поводке, езда на лимузине, набитом кочанами капусты — преподносились как рекламные трюки, а что если он честно вписывал себя в мир своих фантомов?

Безошибочно избирая наименее популярное в господствующем общественном мнении: флюгер дерзил ветру.

Пикассо — не позирует даже на постановочных снимках: ему все равно, когда его застигнет фотовспышка. Потому словно и нет канонического фотоизображения Пикассо. Или им может быть любое — от любительского снимка до шедевра Картье-Брессона. Дали же загодя приосанивается при взблескивании фотообъектива: скрещенные на груди руки, «фирменные» усы торчком, вытаращенные глаза, остекленелый взгляд поверх голов — безумствующий гений, властвующий над толпами. Дали стремится к этому канону, оттого самые известные его снимки — постановочные, и чем чуднее, тем лучше. Одних близких подруг Пикассо — не счесть, жены — сплошь экзотичные красавицы, средь них — даже русская балерина. Последний раз он женился в 80 лет — избранницей стала ослепительная Жаклин Рок. Дали же — сопровождала неизменная Гала. О супружестве своем Дали трубил охотно и открыто — на весь мир. Страницы книги «Тайная жизнь Сальвадора Дали», смакующие известную страстишку девственников, вызвали вполне пуританскую отповедь самого Оруачла, главного обличителя тирании. Эпатаж? Но в искусстве трудно сымитировать эмоцию, которой нет. Сравните заемную риторику од Гале — с сочностью, фантазией, мощью такого, скажем, описания: «И над всем этим возвышались огромные, отечные, изможденные физиономии важных, знатных Мастурбаторов, смешно облепленных своей придворной саранчой с мордами коммунистов, с наполеоновскими брюшками и гитлеровскими бабьими ляжками…»! Мало ли у кого в искусстве нет плотской любви, но Дали — единственный художник, в программных полотнах воспевший мастурбацию: в пространствах его пустынь — в диковинные монументы отвердевают беловатые сгустки, проедаемые насквозь копошащимися муравьишками. Каждый штрих самого условного портрета Жаклин словно дышит любовным напряжением. И ни грана чувственного одушевления не найти в бесчисленных изображениях Галы… Гала, «Звезда», как назвал ее Элюар, первый муж, а попросту — Елена Дьяконова из Мытищ, — для хрупкого, нескладного, непрактичного фантазера бета матерью, заступницей и антрепренером, а не возлюбленной. Со снимка 1930-го года — смотрит в упор волевая девица, которой вполне к лицу красная косынка и маузер.

Пикассо вступил в компартию в 1944-м, на волне антифашистского подъема. Многие с тех пор то очаровывались социализмом, то — после XX съезда, Венгрии, Чехословакии — разочаровывались в нем. Пикассо же — хранил редкое постоянство, достойную, без фанатизма и истеричных отречений, «нормальную» политическую ангажированность. Дали, напротив, социальные убеждения менял словно по капризу — но всякий раз безошибочно избирая наименее популярное в господствующем общественном мнении: флюгер дерзил ветру.

В католической Испании он слыл ярым анархистом и богохульником, в демократической Франции — был на подозрении как «профашистский элемент», в полевевшем послевоенном мире — объявил себя монархистом и истым католиком. Не столько живопись, сколько декларации сделали из Дали любимую мишень корифеев казенной журналистики, обожавших обличать «очередную выходку зарвавшегося мракобеса». Они не желали видеть одного — Дали не вмещался в каждое новое «убеждение», оставаясь чужим в любом лагере.

«Я был совершенно зачарован мягкой, пухлой спиной Гитлера… Всякий раз, когдаяначинал рисовать кожаную портупею, которая шла от ремня и, словно бретелька, обнимала противоположное плечо, мягкая податливость проступавшей под военным кителем гитлеровской плоти приводила меня в настоящий экстаз, вызывая вкусовые ощущения чего-то молочного, питательного, вагнеровского… Пухлое тело Гитлера, которое представлялось мне божественнейшей женской плотью…»

Этот текст — вооружил бы пропаганду Геббельса? Дело даже не в том, что она славила именно мужскую стать вождя-воина, а в том, что фюрер опрокинут в измерение, где идеология — ничто.

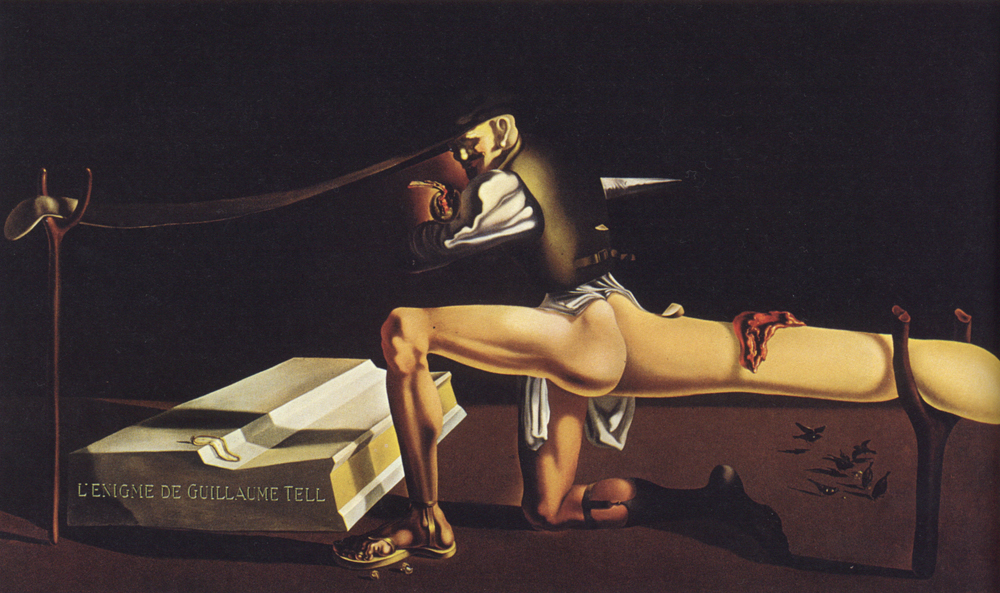

Грязная кисть модерниста покусилась на святыню, родного Ильича! Но вот портретики Ленина испускают золотистое сияние с клавиш рояля — на плакат не похоже, к «злобной клевете» подверстать трудно. А лестно ли, что он назван Вильгельмом Теллем? Шут его знает. Даже знаменитая «лирическая ягодица Ленина» вызывает не скандал, а скорее недоумение: политической крамолы не ухватить. Нарисовано «не так»? Но у Дали иные портреты в не менее странных отношениях с дорогими ему прототипами — Пикассо или собственной персоной.

Вывод гения: Пруст обращает рака в музыку, Дали из музыки делает рака.

Как Филонов и Петров-Водкин, Дали переводит фигуру Ленина в метафизическую среду, еще более плотную и потому исключающую примитив однокрасочных «за» или «против». До мурашек гипнотичен холст 1933-го года: лобастый упрямец склонился над столом со сбитой красной скатертью, а в янтарный свет комнаты норовит пролезть из вязкой тьмы скорбно потупившийся, беспомощный Алексей Максимович с распушенными пшеничными усами и жирным огненным раком на голове.

Не этот ли рак — отозвался в рассуждениях Дали, приправленных гастрономической образностью: в изысканном раковом супе Пруста вместо самих раков — вкус их эссенции, а Дали «с помощью самых неуловимых эссенций и квинтэссенций, которые он добывает, сдирая покровы с себя и себе подобных — каждый из которых уникален…, — умудряется преподнести вам на роскошном блюде, и без единого волоска знания, самого что ни на есть подлинного рака — вот он, будто только что из воды, конкретный, живой, с блестящим панцирем, прикрывающим смачную мякоть реальности, какая она есть на самом деле». Вывод гения: Пруст обращает рака в музыку, Дали из музыки делает рака. Одному — чудо жизни служит для радужных ощущений импрессиониста, другому — «музыка», эмпирия вкусовых, плотских, подсознательных эмоций, добывает знание о мире, отливаясь в образы, сами по себе таящие его. Ощутить фашизм — не значит ли брезгливо содрогнуться от следа кожаной бретельки, врезавшейся в рыхловатое предплечье? «Художник, ты не оратор! Так что помолчи и займись-ка лучше делом», — одергивал Дали то ли коллег, то ли себя.

Если бы все его слова были столь ответственны! Но за частоколом дразнящей, провоцирующей болтовни творчество Дали часто казалось игрой баловня моды, а то и гримасой антигуманизма. Легко тут осмеять догматика-ждановца, но как быть с эталоном чести, отважным и проницательным Оруэллом? Дали для него — вполне таков, каким изобразил себя в эпатажной «Тайной жизни»: «отвратительный человек», «грязный, мелкий негодяй». Писатель срывается на брань, и ясно, что в Дали его возмутило не одно преступное «возбуждение некрофильских грез».

Пикассо — палящий полуденный жар, Дали — холодноватьвй неверный блик лунной грезы.

Гражданская война в Испании — «он хитро лавирует, не принимая ничьей стороны», «нагуливает жир за счет Франции, а потом, как крыса, трусливо бежит, едва над Францией нависла опасность», — гвоздит Оруэлл. — Он антисоциален, как блоха«. И добивает: «Такие люди нежелательны».

Поостынь Оруэлл — увидел бы, что, скажем, холст Дали «Осеннее каннибальство» с приобнявшимися монстрами-близнецами, церемонно пожирающими тестообразно слившиеся тела друг друга, в родстве с горечью его честной книги «Памяти Каталонии»… Власть ярлыков порой застит зрение самым свободным умам — она цементирует серое стадо громил и гибельно дробит стан добра. Еще в пик испанского катаклизма Дали создал цикл холстов о судьбе родины столь мощный, что кажется созданным с космического отдаления: на фоне выжженной равнины с клубками всадников-копьеносцев тают черты скорбно задумавшейся матери-Испании; «каннибалы», дружно терзающие свое единое тело — не предвестье ли нынешних кровавых безумств? В пору горячечных вопросов о выборе — «с кем ты?» — на мирные ответы Дали, звавшего лечить, а не расковыривать испанскую рану, — казались странными. Потому их не слышали современники, откликнувшиеся на экспрессию «Герники» Пикассо и надтреснутый гул Хемингуэевского «Колокола».

Метафизическая созерцательность картин Дали виделась изменой в тяжкий час. И куражливые трюки автора работали на эту репутацию.

В классических холстах, отмеченных 1937-м — «Плачущая женщина» Пикассо, «Черные стяги» Магритта… — проступает теперь смысл роковой для нас даты. Провидческая картина Дали «Телефонный разговор с Гитлером» пластикой, зловещим сумеречно-стальным колоритом тоже характеризует цивилизацию 30-х.

Иные его вещи протащить у нас как «прогрессивные» мешала предвзятость: вопит в пустыне «Лицо войны» — маска, начиненная черепами, оплетенная змеями. Почти плакат, не свойственная Дали однозначность. Проклят его «атомный» цикл, якобы славящий бомбу — но мажорные холсты с парящими в лазури каплями, плодами, ракушками, сколками античного мрамора — полны детского изумления пред тайнами мироздания. «Меланхолическая идиллия атома и урана», где материя, набухшая свинцовой дробью, рвется под ее грузом, и жухнет, гибнет — возможно, самый страшный образ ядерной катастрофы. Дали, декларируя презрение к злобе дня, усмехнулся однажды: «Не силься казаться современным. Это — увы! — единственное, чего не избежать…»

Ему, обобщенному — и пристало хамить поклонникам, медитировать на унитазе.

Пикассо — лирик, его творчество — импульсивный дневник души, завороженной вседневностью. Она — в основе его пестрого мира, оттого даже мифологические и аллегорические персонажи — Минотавр, Голубка… — смотрятся нашими добрыми знакомцами. Это преображенные лики реальности, овеянные жаром земного дня.

У Дали и чайная ложка загадочна — ее вьющийся черенок змеится к горизонту, и краюха в плетенке томит тайной — они изначально обречены на запредельность. Из элементов личной, «карманной» мифологии — мягких часов, муравьишек, тестообразных отростков — он собирает универсальную картину реально сущего мира, оттого и ссылается на Эйнштейна и Фрейда.

Дом Пикассо, как шутиха — заряжен веселым порохом карнавала. В застольных дурачествах большой семьи — мелькают маски: Пикассо азартно меряет клоунское жабо, чаплинский котелок, ковбойский стетсон, палит из пиратского пистолета с раструбом — к восторгу визжащей детворы.

Вокруг Дали — тоже карнавальное поле, но здесь немыслимы безалаберные игры: оно исполнено ритуальной мистической серьезности и словно непроницаемо для непосвященных. Лицо Мей Уэст обращено им на холсте в «живую комнату »: розовый диванчик в виде пухлых губ, подставки часов — вздернутый носик, гардины — локоны… Дали и себя заключил в столь же вибрирующее пространство виллы, где пышно пенятся сиреневые портьеры, парят бронзовые безлицые девы с канделябрами, медное тело шишковатого носорога подпирает бок волнообразного, белого с золотым, рояля — таков быт артиста-гения. А Пикассо — беззаботно катит по берегу детскую коляску…

Трудом, наитием, уловками — он гнал «Пикассо», как наваждение, из своего естества.

Оруэлл уверен — Дали обладает «чудовищным эгоизмом». Но «ячество» призвано утаить личность за имиджем: не «бесстыдные откровения» — штрих к героической маске, как и весь «Дневник одного гения». Название это обычно эпатирует последним словом, но ключ книги — во втором: ее цель — портрет не данной персоны, а некоего «типового» гения. Ему, обобщенному — и пристало хамить поклонникам, медитировать на унитазе. Дали ваяет из себя — экспонат для галереи. …И лишь однажды, на давнем автопортрете 1928-го года, он написал себя «похожим»: откинулся в кресле отрок со слабой улыбкой и мечтательной лазурью в убегающем взгляде. Вяло свисает шейный платочек, свистит канарейка в клетке, по искрящемуся морю плывут под парусами наивные кораблики: расслабленная иллюстрация к Грину… если бы не какой-то чужеродный здесь акцент, кисть руки с хищно удлиненными цепкими пальцами.

От этого — он бежал всю жизнь…

Пикассо — палящий полуденный жар, Дали — холодноватьвй неверный блик лунной грезы.

Вундеркинд Пикассо в отрочестве рывком постиг премудрости академической живописи, затем — дивил калейдоскопом стилей. Дали шел вспять — стремглав опробовав модные манеры от пуантилизма до кубизма, он мерно огранивает неизменный комплекс выразительных средств, идеалом ставя академизм. Мощный соперник распахивал горизонты — Дали высчитывал, в какую сторону уж точно не рванет пылкий Пикассо, и жизнь положил, чтобы создать мир, волоском не схожий с пикассовским. Трудом, наитием, уловками — он гнал «Пикассо», как наваждение, из своего естества. Лишь оторвав последнюю нить зависимости, он мог назвать его «вторым отцом» — Дали избавился от власти морока ценой своего перерождения.

Леже, певец машинной эры, и должен был довольно много сделать для кинематографа, как и конструктивист Родченко. Уорхол, идол поп-культуры, и должен был чудить на экране. Но то, что Дали, программный индивидуалист и неоклассицист, так отдавался искусству «промышленному», «коллективистскому» и «сиюминутному» — кажется невероятным.

Фильмы Бунюэля «Андалузский пес» и «Золотой век» сняты по его сценариям. Позже разругавшиеся соавторы ревновали к ним друг друга: Дали писал, что всем гениальным фильмы обязаны ему, худым — Бунюэлю, а тот говорил, что имя Дали оставил в титрах «Золотого века» лишь из приличий былой дружбы. Как бы ни было, эти цельные ленты — естественная часть мира Дали с его озарениями и предвидениями: после «Андалузского пса» Рафаэль Альберти вдруг, как уколовшись, ясно понял: Испанию ждет гражданская война, а «Золотой век» — портрет гниющей Европы, что плывет из вольницы 20-х в мертвую гавань тоталитаризма.