Обратная перспектива

Книжка была тонкая, детская.

СЕАНС — 6

Оттиснутая на желтоватой дрянной бумаге кроваво-красная диагональ ковровой дорожки соединяла пятна: рухнувшее тело в зеленом френче — и убегающую фигурку, норовящую сжаться в юркую запятую, которую можно было запросто перекрыть подушечкой пальца. Завораживали ровный свет пустынного коридора из ночного кошмара и недосказанность стихотворной строки под картиной: «Кирова убили…»

Кто убил? Чья тень ускальзывала за колонну? «Убили враги», — качали головами взрослые…

Жерло погребально освещенного коридора нацелено на нас из давней хроники. Утопающее в венках тело стерегут вороны-соратники, то и дело взблескивающие хищными зрачками в объектив. Из уличной тьмы тянется вереница продрогших теней. Дошла очередь — и в зал боязливо вступила детская стайка: зареванные заморыши заметались под софитами, продолжая вздымать в пионерском салюте одеревеневшие руки…

Смять культуру — значит не сбить с ее фасада лозунги временщиков, а усомниться в ее сердцевине.

Смерть Кирова — родовая травма поколения, содрогнувшегося от предвестия чумы.

Фильм Дмитрия Долинина «Миф о Леониде» — о Николаеве, убийце Кирова. Из титров следует, что версий этого убийства — множество. На самом же деле их мало. Спорят о несущественных деталях, которые не меняют сути нескольких концепций.

В роковом декабре трубили о Мироныче — верном сталинце, павшем от руки подлого врага, исчадия копошащегося подполья. Наймита иностранных разведок и кровавого пса Троцкого. Версия легла в основу фильма Фридриха Эрмлера «Великий Гражданин», сценарий которого корректировал, сверяя с социальным мифом, сам Сталин.

В 1961 году доклад Хрущева поразил иным детективным сюжетом. Незнакомец с револьвером кружит у Смольного. Его ловят — и дважды отпускают по чьему-то сигналу. Охранник исчезает в тот самый момент, когда Киров вступает в гулкий коридор-туннель. Машина, в которой его везут на допрос, врезается в дом… Словом, Мироныч — верный ленинец, ставший жертвой коварного сталинского заговора.

Эта версия, обрастая деталями во время кухонных посиделок, утвердилась в фольклоре шестидесятников — и в романе Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Роман, изданный в 1987 году, возбудил к версии всеобщий интерес — вскоре угасший вместе с последней надеждой шестидесятников построить «социализм с человеческим лицом». Все настойчивее внедрялась в массовое сознание мысль о том, что Сталин и Киров — одним миром мазаны. Что они с жаром славословили друг другу и вместе строили Беломорканал. Что погиб Мироныч случайно — психопат-неудачник отомстил ему за измену жены. Версия полюбилась «левым» (партийцы-де одним миром мазаны и страдали поделом), но и «правые» с ней смирились (некоторая уступка старому мифу высветляла образ любимого вождя).

…Похороны советской культуры затягиваются. Кочетовцев — сдули с пьедесталов одними пародиями. А где убийственные пародии на Маяковского? Уж как изощрялся умалить его Юрий Карабчиевский! …

Нервничают могильщики, бессильно приплясывая у изножия колосса. Это кочетовец исчерпывался верностью партии и сгинул с ее доктринами. Здесь же — не этими сгнившими подпорками вещи держались, а внутренним религиозным архетипом: в «Потемкине» — коды Нового Завета, в «Матери» — мотив обращения, в «Земле» — пантеистический космос, в «Трех песнях о Ленине» — оплакивание мессии, в Мавзолее — идея пирамиды, не зависящая от личности погребенного фараона. Смять культуру — значит не сбить с ее фасада лозунги временщиков, а усомниться в ее сердцевине. Тут она неоспорима — даже «Христос в пустыне» замещается в доморощенной социальной мифологии «Ильичом в шалаше»…

Наше кино одержимо саморефлексией: Юрий Мамин ревизует «Александра Невского», Максим Пежемский — «Валерия Чкалова», в «Коме» Ний-оле Адоменайте и Бориса Горлова жена энкавэдэшника по пьянке танцует «под Любовь Орлову», у Валерия Огородникова в «Бумажных глазах Пришвина» канканирует сам Сергей Эйзенштейн…

Здравый смысл преступен в пору угара всеобщего энтузиазма и бездумного подчинения.

Критике кажется — авангард наш из телячьей своей резвости ударился в пародии на советское кино. Но в перелицовках тех, пусть невольно, ирония обегает, огибает твердое ядрышко «оригиналов». В итоге Евгений Юфит пропел еще один гимн жертвенному героизму, Максим Пежемский подтвердил миф о Чкалове, братья Алейниковы сняли еще одних «Трактористов» — экстравагантные аранжировки лишь освежили восприятие исходных мотивов.

В «Мифе о Леониде» легко усмотреть своеобразный жест покаяния кинематографа, избывающего вину за ленфильмовского «Великого гражданина».

«Культовый» образец переиначен самым ошарашивающим образом: там — монументальный большевик и пигмей-убийца, здесь — обратная перспектива с Николаевым в центре и Кировым на обочине. Но спор с мифом как-то не складывается. Ибо никакого особого «мифа о Леониде» не было, а на нет и суда нет — нечего переоценивать.

В двух версиях убийца — курок, детонатор катастрофы. Мелькает кривой оскал, быстрый затравленный взгляд из-под вздрагивающей челки… В фильме Долинина он — частное лицо, осторожно выступающее из тени.

Режиссер избрал своим героем забытого человечеством бедолагу-террориста не из эстетических и даже не из гражданских побуждений. Фильм рожден не спором с искусством или историей, а импульсом — изжить родовую травму поколения, очистить его подсознание от нагноений, роящиеся там фантомы — вывести на свет, закляв мистику — обыденностью. Психотерапевтическая акция — в том, чтобы повествование о Николаеве, «фигуры не имеющем», облечь в форму простоватого ответа на вопрос: что за человек был?

«…Как правило, всегда судят ездока! И я стал жертвой осуждения, из-за которого пострадал — «почему я не извинился» и полной возможности выгоды в предъявленном мне иске! Присовокупляю, что в политическом отношении я чист, а за осторожную езду прошу судить не горазд!»

Кто это болбочет — косноязыкий герой Зощенко? Нет, «настоящий» Леонид Николаев, сбивший велосипедом прохожего, жалуется в райком на штраф. Каков стиль! … «Подполье» — но не пошлейше придуманное «троцкистско-бухаринское», а окутанное великой традицией и сырыми, слезящими глаза петербургскими туманами. Сквозь пелену их проступают — напряженная поза, гордая посадка головы, капризно оттопыренная губа, засаленный рукав, отрепетированный у мутного зеркала властный жест, коим не кляузу шлют начальству — молнию мечут, вызов судьбе швыряют, известный «билет» возвращают, дерзя Создателю! …

Факты, известные из документов следствия, неминуемо окрашивают личность Николаева в «достоевские» тона. Но портрет его в фильме Долинина — изумляюще иной.

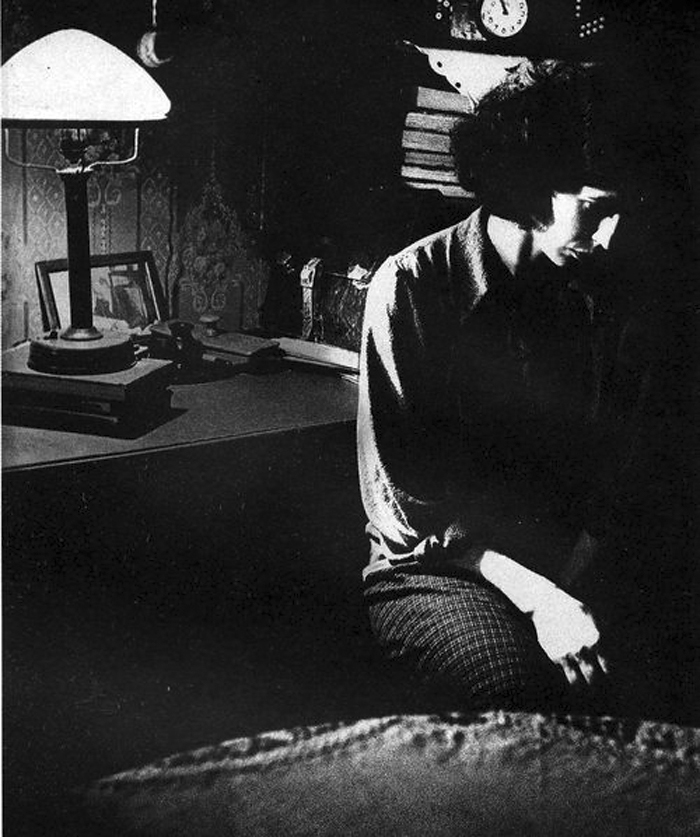

…В первых кадрах фильма — под резкие музыкальные аккорды — из «эм-ки» пружинно появляется Киров. Свита соратников, таких же крепышей в черных кожанках, поспешает за ним, размашисто шагающим к имперскому зданию Смольного с культовым идолом у фасада. Но не успеет сознание оценить подсказанную ассоциацию — как изображение сменится заведомо контрастным планом, выдержанным в славной традиции рыночной открытки, настенного коврика, тантаморески уличного фотографа.

Залив. Закат. Парочка в лодке. Мещанская идиллия. Высокая брюнетка, хохоча, плещет веслом, с коего стекает розоватая, подкрашенная закатным солнцем вода. Кавалер в мешковатой линялой маечке, сатиновых «семейных» трусах , тюбетейке из носового платка — растягивая меха бывалого аккордеона, упоенно горланит романс.

Фильм Долинина не спорит с традицией, а парадоксально следует ей.

Этот классический дачник — террорист из легенды? …

Рослая, угловатая, тяжело ступающая жена Мильда — скорее мать и заступница щуплому вечному мальчику, круглоголовому губошлепу с короткой пионерской стрижкой под машинку. Возясь с ней на постели, он сопит как щеночек — более иных радостей увлеченный секретами бесчисленных крючков на юбке. Великанша Мильда легко носит его на руках, чуть не баюкая. Спит он — калачиком пригревшись у ее живота. Уходя на службу, Мильда вминает в блюдце с сахарным песком ломоть булки с маслом — и бережно прикрывает тарелкой это «пирожное».

Сластена, спросонья тянушийся к любимому лакомству — убийца? …

«Великий гражданин» явил образцового, эталонного для своей эпохи большевика. Фильм Долинина не спорит с традицией, а парадоксально следует ей. И здесь есть идеальный, без пятнышка компромисса, коммунист. Его зовут Леонид Николаев.

Казалось бы, чем схож ушастенький Леня с калеными бойцами тридцатых? Но птенец с младенческим пушком на голове даже крепче их, поскольку не ограничен романтическими предрассудками времени. Нефанатик Павка, способный лишь махать шашкой, а этакий «Максим», — мастеровой окраины. Виктор Шкловский рисовал горестный жребий жеребца, назначенного распалять кобыл при ответственных случках, после чего его оттаскивают, а к подруге пристраивается торжествовать другой — свежий, породистый. Настоящий.

Первого зовут — «пробник».

«Партия — единственное, что мне не изменит», — упрямо заклинал себя Маяковский, страшась признать, что сыграл унизительную роль пылкого «пробника» при революции. И Ленечка — в толк не возьмет очевидное, все терзаясь: не обезумела ли родная власть, шпыняя отовсюду его — преданного партийца, дельного работника? Но он действительно больше не нужен ей — здравый смысл преступен в пору угара всеобщего энтузиазма и бездумного подчинения. Кануло время лозунгов о равенстве и братстве…

Одно напоминание о тех пламенных лозунгах бестактно. Леня кричит о засильи «совбуров», а те пучатся: видали, неугомонный «пробник» пытается вразумить их — их же партийными декларациями. Николаев раздражает начальство не оппозиционностью великой идее, а религиозной верностью ей. Но желая «колебаться с генеральной линией», он стремится выпрямить ее…

…Апостол земной веры является праведнику Лене согласно житейским канонам — белым днем, на улице, в беседе с простым людом, дорожными рабочими, опершимися о лопаты. Вспыхивая, с прошением в кулачке, летит Леня к своему спасению: как же, если наперекор взяточничеству, кражам, беззаконию — всевидящая партия шлет ему в опору своего верного сына. Он, Леня, все-все расскажет тому, кто вернет мир в душу, смущенную несправедливостью…

Страшное «Ужо тебе!», брошенное человечком истукану, отозвалось холодком револьвера, зажатого в трясущейся руке Лени.

Додумывал Леня — корчась на булыжной мостовой под сапогами месящих его охранников. Но искусы и испытания не умаляют его веры, а словно суживают в слепящий фокус, сошедшийся как на игольном острие — на этом человеке. Он заклят, заговорен — попытки Лени прорваться к нему пресекаются по-песьи чуткой охраной. Тщетно Леня ловит по городу ускользающий фантом своей веры, холодея от ощущения, что вера эта, подобно уличной девке, просто глумится над ним…

Но привалило-таки счастье — очертаниями знакомой коренастой фигуры в глубине коридора, пустынность которого так располагает к важной встрече. Со стучащим где-то у горла сердцем, на ватных ногах — двинулся Леня ей вослед. «Товарищ Киров… Товарищ Киров…» — приговаривают прыгающие губы, а в шепоте этом слышится: поговори же со мной! …

Кажется Лене, что набатно кричит — и вождь просто не может не слышать его. Но плотная темная фигура, не оборачиваясь, мерно шествует вдаль по бесконечной ковровой дорожке — и мы понимаем, какую ассоциацию подсказывал стремительный проход Кирова в зачине фильма. Конечно — размашисто шагающий Петр с картины Серова. И превращение легконогого царя-строителя в отяжелевший, печатающий неумолимый шаг монумент, пунктиром прочерченное в фильме — пронизывает его петербургскими токами «Медного всадника»…

Страшное «Ужо тебе!», брошенное человечком истукану, отозвалось холодком револьвера, зажатого в трясущейся руке Лени. Поймать на мушку объект своей веры — значит сейчас для него…

Не разувериться окончательно, а сохранить в себе хотя бы каплю веры — пока она окончательно не растаяла за углом пустынного коридора…