Из Австрии с любовью

В короткометражном дебюте Андрея Черных «Фа минор» герои любили друг друга, но совсем не говорили о любви. Их речь состояла из названий ленинградских улиц, чьих-то имен, скрытых и явных цитат, выдуманных историй и, в той мере, в какой автор отождествлялся со своими персонажами, демонстрировала принципиальную невозможность высказывания, мнимость мысли изреченной.

Финальный монолог звучал на крупном плане молчащей героини. Настоящие слова прорывались сквозь сомкнутые губы, и автор-герой, измучившись самовыражением, наконец-то видел себя со стороны, лежащим на плоту посреди большой и спокойной реки.

Фа минор — тональность меланхолии. «Австрийское поле» открывается титром «ми минор» — печальная ярость. Один из героев фильма слеп и это определяет некий сдвиг, звуковое и оптическое отклонение. Закадровый текст вторгается во внутрикадровый, один и тот же диалог звучит дважды — как предполагаемый и как произнесенный. Люди движутся как будто наощупь, наугад, и так же наощупь — по незрячей траектории — следует за ними камера, то начиная издалека медленную панораму, то замирая в долгой статике.

«Австрийское поле» — фильм неполноты и недостаточности простейших чувств. Осязания, зрения, слуха. В кино такой взгляд традиционно маркирует коллизию между подлинным и иллюзорным, ложным. У Годара слова часто не совпадают с артикуляцией говорящих. В фильме «На последнем дыхании», напротив, связный разговор сопровождается скачкообразно меняющимся пейзажем. Пространство нарезано и перемешано для того, чтобы подчеркнуть важность внутреннего, субъективного времени героя, живущего на пределе, на грани, на последнем дыхании. У Брюса Бересфорда в эпизоде, снятом для международного киноальманаха «Ария», любовники перед тем, как раствориться в мареве мертвого города, «упускают» синхронно записанную фонограмму оперного дуэта. Молчат страстотерпцы Бергмана и Тарковского, осознавшие язык как «невозможность языка».

В «Австрийском поле» слепец управляет автомобилем, а в любовной сцене прячет руки за спину — то есть отказывается от естественной для него тактильной коммуникации. Вместе с тем, двое зрячих затевают сексуальную игру, соприкасаясь под столом ногами. Поэт читает стихи, но его голос тонет в болтовне окружающих. В другом эпизоде слушатели внимательны, однако рифмованные строки исходят из живых уст с характерным металлическим искажением — такой бывает у микрофонов и репродукторов. Вместо объяснения за спиной безмолвствующих героев разносится экспансивная итальянская речь. Наконец, заглавный титр выполнен по-французски и по-русски: «Le champ Autrichien» и «Австрийское поле». Истины и мнимости даны в фильме как образы чувства. «Я люблю с вами забыть время», — говорит героиня слепому возлюбленному. И добавляет: «Вы самый зрячий из всех зрячих…» Зрение любви — это еще не способность видеть, а сама любовь значит больше, нежели искушение тела. В первой сцене «Австрийского поля» долгий проезд камеры вдоль окутанных туманом деревьев заканчивается резким контрастом — в глубине кадра встречаются два женских силуэта. Светлый и темный, правда и обман, соблазн и преодоление соблазна. Одна из женщин экзальтированна и чувственна, она существует в кадре на границе яркого цвета и зыбкой тени, она тасует поклонников, дарит поцелуи и получает пощечины и в конце концов обманывает себя со случайным попутчиком, о котором известно только, что его служба не располагает к возвышенным ассоциациям и что он любит чай в подстаканниках. Символ этой пары и выбранная ими стезя — низ, почва, плоть. Камера оставляет их лица и опускается к ногам, исполняющим то сладострастную пантомиму, то странный, механический, печальный танец. В финале две крохотные фигурки удаляются по огромному снежному полю — два человека, брошенные друг другу капризом желания, но не связанные ничем большим. Грехопадение героини символически перебивается сценой ее спуска в подвал, в темное и гулкое подземелье. Это пространство ада, потому что оно расположено даже не на земле, а ниже земли. Жилище слепого наоборот — вознесено над землей. К нему ведет светлая и широкая лестница и по этой лестнице поднимается другая женщина, только что избывшая собственное чистилище — так, во всяком случае, соблазнительно прочитать метафору больницы с ее голыми стенами и бесшумными каталками. Эта вторая женщина любит и ищет взаимности, но взаимность ей не суждена. «Я перестал ощущать сердце!» — восклицает слепой и, лишившись внутреннего зрения, слепнет, кажется, по-настоящему — посреди всего того же снежного поля, кружась в сумасшедшей пляске под неистовый аккомпанемент (к чести режиссера, явно мыслящего музыкальными категориями, музыка как таковая появляется в фильме только однажды).

Отвергнутая душа возвращается в преисподнюю, а беспомощный герой достается не той, кто оставила его, и не той, кого оставил он, а той, кто, если я верно интерпретирую авторский замысел, и не женщина вовсе, а посланец Смерти или сама Смерть. Потому что, кому же еще быть в машине рядом с незрячим водителем, и чьего поцелуя в свою очередь ждать ему…

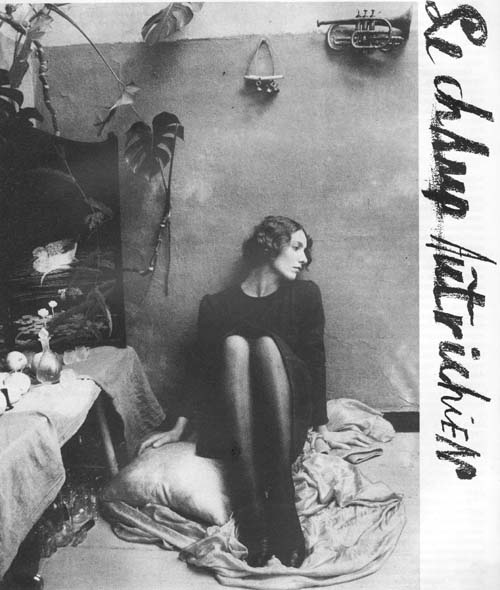

«Австрийское поле» снято оператором Димитрием Массом красиво, очень красиво, слишком красиво, чрезмерно красиво (это не проба стиля, а попытка адекватного описания). Тени танцуют на стенах, ткани драпируют пространство, лифт медленно скользит вдоль прозрачной колбы, архитектурный контур обрамляет лица. Это жизнь на рубеже искусства; жизнь приподнятая, необыденная, иррациональная. В пластических мотивах фильма отчетливо угадывается отсылка к эстетике начала века, к прихотливо плывущей, тягучей линии модерна, имитирующего природу средствами культуры и приближающего культуру к естественной декорации природы; модерна, опровергшего рациональный позитивизм и представляющего идею реальности как вечный спор Диониса и Аполлона — хаотического буйства и гармонии. Темперамент и внешность героинь «Австрийского поля» воспроизводят главные женские архетипы fin de siecle — амплуа Саломеи и Офелии. Одна из них — femme fatale, вакханка, прекрасная и безжалостная дама. Другая — рыжекудрый ангел-андрогин, словно сошедший с полотна Россетти и даже портретно напоминающий внешность Элизабет Сиддаль — любимой и трагической модели прерафаэлитов. В ленинградском кино мода на модерн явно скорректирована приставкой «пост-». Эстетизация быта и бытовизация эстетики, ирония, примирение всего культурного наследия в жизнестроительной «торжествующей середине» одинаково присущи и началу и концу столетия. Апокалиптический ковчег «Скорбного бесчувствия» от дома разбитых сердец и предметов-симулакров направлялся в будущее, в эру «наступившего 2000-го года». Особняки неофитов, демонические художники и красавицы, похожие на кукол, придавали «Господину оформителю» антураж, в котором непротиворечиво уживались бульварная история, стильная мелодрама и мистический триллер.

«Австрийское поле» оживляет те же картины, но с другими целями. Я не знаю, как выглядят ступени на небо, однако могу поручиться — они едва ли похожи на лестницу в стиле «ар нуво», каких полным-полно на Каменном острове: с витыми перилами, растительными орнаментами и мозаикой над фальшивым камином. Черных и Массу эта и подобная ей красота, соединяющая в глазах современников «Розу и Крест, Голгофу и Акрополь», видится пределом, неделимым каноном и, что самое главное, — эстетической проекцией совершенной духовной вертикали, вокруг которой так или иначе располагается коллизия фильма. Но эта роза не имеет запаха, а крест не освящает. Они выдуманы, выстроены, утопичны, и именно такую дистанцию с блеском отыгрывает в своих стилизованных под модерн фильмах англичанин Кен Рассел. В «Австрийском поле», насколько я понимаю, предполагается обратная интонация — прорыв от внешности к сути, от обмана поверхностных прикосновений и чувств к глубинам прозрения. Такого не случается, потому что послание «из Австрии с любовью» вязнет в тот момент, когда экзальтированный замысел постановщиков соприкасается с их индивидуальным вкусом и представления о красоте оборачиваются перечислением красивостей. Пусть это всего лишь стилевая эклектика, но — как утверждала концепция того же модерна — стиль и есть человек.