Атопия

Из книги «Теория Геймера»*// Переводчик: Александр Ярцев.

1. Здесь как в раю. Пейзаж как будто окрашен в пастельные тона, когда проносишься мимо с включенным радио. Машина в угоне; но пока не попался на глаза полиции, тебе ничто не грозит. Тебе не нужно куда-нибудь ехать или что-нибудь делать. Гостиницы и съемные квартиры более чем удобны и служат надежным укрытием. Нужны деньги — ограбь прохожего; когда пинаешь тело, оно издает приятный глухой звук. Здесь можно попасть в приключение. Можно познакомиться с интересными людьми. Это город бандитов, наркоманов и проституток. Только туризм, оружие, наркотики, машины и личные услуги. Здесь никто ничего не производит, разве что кроме «мороженого»1, фальшивых денег и порнофильмов. Все только покупают, продают или крадут. Vice City — отличное место. Это не совсем утопия. Но и не какая-то мрачная антиутопия. Это не история про то, как рай обращается адом, в которой деталь, всплывающая в начале рассказа, становится знаком кошмара, скрытого под поверхностью, — отрезанным ухом из «Синего бархата». Ведь без возможности стать антиутопией не может быть и самой утопии. Терри Иглтон: «Вся утопическая литература в то же время и антиутопическая, ведь как и возвышенное у Канта, она не может не указывать нам на наши умозрительные пределы в попытке оказаться вне их». В Vice City нет никаких «вне». Как и следует ожидать, в этом роскошном краю порока 2 — «все включено».

2. Сама возможность утопии в геймспейсе3 исключена. Сейчас нельзя описать сверкающий город на холме как обособленный топос (место, предмет, тему), изолированный от обыденного мира — ни одно пространство не священно, ни одно не отдельно; даже пространство страницы. Линии игровой реальности простираются во всех направлениях и уходят в никуда. И все равно полностью цифровая игра Vice City может выполнять весьма любопытную и важную функцию: ведь неспроста множество людей бежит из игрового пространства повседневности в пространство еще одной игры. Мириады топологических линий пронизывают пространство, и оно мутирует: так же, как переходя от топического к топографическому и далее к топологическому4, меняется аллегорический смысл; так же меняется и смысл утопический. Геймспейс можно понимать как аллегорию (удвоенную в аллегоритме5) и как утопию (превратившуюся в атопию): одно отображает то, что может быть; другое — то, что должно быть; оба сдвигаются и перестраиваются, в то время как пространство вокруг нас изменяет свой облик.

3. Утопия была убежищем: этот топос мог развиваться сам по себе, в безопасных границах книги; там жизнь могла снова быть бесконфликтной — утопия хорошо справляется с искоренением насилия. Утопический текст всегда подразумевает барьер в пространстве (далекая и труднопроходимая территория) или во времени (промежуточные революции или периоды Шарля Фурье6). Но реальное препятствие — та грань, что отделяет написанное на странице от всего остального. Фредрик Джеймисон: «Я думаю, что можно начать с положения о том, что утопическое пространство — это воображаемый анклав внутри пространства социальной реальности; другими словами, что сама возможность утопического пространства есть результат пространственной и социальной дифференциации». Да, только вот утопический анклав не «воображаемый», а вполне осязаемый и материальный. Утопия — это пространство страницы, где одной только силой описания насилие оттеснено на поля. Утопический социалист Уиллиам Моррис: «Состояться, обогнав конкурента-соседа, — такой путь к славе сегодня закрыт».

4. Утопия ограничила себя определенным топосом (это топос страницы) и определенной линией (это линия письма). Книга — это линия, траектория, связь, которая тянется сквозь пространство и время и обладает определенными свойствами. Среди них — способность отделять гладкое пространство страницы от рыхлого мира вокруг: книга огораживает от мира свой особый темп, в котором текст ведет тонкую игру против читателя. Все остальные линии коммуникации в утопии либо не существуют, либо подчинены описательной силе текста. Коммунист-утопист Александр Богданов: «Пьесы либо передавались оптическими и акустическими передаточными аппаратами из далеких больших городов, либо даже были воспроизведением игры, которая была давно, иногда так давно, что сами актеры уже умерли». В его романе-утопии «Красная звезда» новые линии коммуникации лишь усиливают линии текста, но никак их не заменяют.

5. Это не значит, что только утопии создают концлагеря. Адольф Эйхман не был утопистом; он просто следил, чтобы поезда к лагерям приходили по расписанию. Обладая воображением писателя, он делал так, чтобы топография соответствовала тексту приказа. В данном случае линии насилия — это железнодорожные и телеграфные линии, а также линии, по которым перфокарты поступают в вычислительную машину — предшественницу современного компьютера. Историк Холокоста Эдвин Блэк: «Когда Германия захотела идентифицировать евреев по именам, IBM показала им, как это сделать». В топографическом измерении существует целая сеть соединений, по которым течет информация, излучаемая текстом и призывающая мир к порядку: линии планирования, управления, измерения. Топография — это не только способ запустить пространственную и социальную дифференциацию, но и средство, чтобы преодолеть ее, соединив пространство мест с пространством потоков. Первыми намеками на топологию были те машины обработки перфокарт IBM Holerith, которые показали: пространство это не только то, что делится и соединяется по приказу, но и то, что можно измерить, описать и изменить посредством алгоритма.

6. Когда линии телестезии (телеграф, телефон, телевидение) соединяют топосы в тщательно картированное и иерархичное топографическое пространство, утопия покидает книжную страницу и вступает в игру. Утопия разворачивается в мир, распуская свои побеги вслед за топографическими линиями. Из укромной лаборатории, в которой создавался новый мир и тем самым демонстрировалось, чего не хватало за пределами мира действительного, утопия превращается во что-то иное. И книга начинает выступать оправданием бытовых линий коммуникации, порой имеющих силу приказа: диаграмм, записок, отчетов, телеграмм. Утопия становится более утилитарной, и тем самым теряет свою власть: топографические линии нужны, чтобы перекроить мир по книге, но в процессе перекраивания и сама книга понижается до статуса еще одной линии. Гладкое пространство пустой страницы — это зеленая зона для формирования чистой топографии линии; но этой страницей может быть любая страница — страница романа или страница приказа Эйхмана. Проблема утопии не в том, что она ограничена страницей, а в том, что она недостаточно ограничена: знаки и изображения утекают из бумажного анклава и тут же подхватываются другими силовыми потоками.

7. Власть топографии предугадана в антиутопии. Рассел Джакоби: «Утопия жаждет эмансипации, рисуя мир, основанный на новых, незамеченных или отвергнутых идеях; антиутопия хочет напугать, подчеркивая и усугубляя современные тенденции, которые угрожают свободе». Их объединяет вера в силу линии письма и книги как топоса, отдельного от мира и одновременно состоящего с ним в особенных отношениях. Утопия — это мечта о том, что возможно в рамках этого топоса, и одновременно критика, направленная против того, что находится за его пределами. Антиутопия — страх утраты сильной линии письма, побежденной другими линиями. Джек Лондон, Джордж Оруэлл, Олдос Хаксли, Евгений Замятин — все они испытывают отвращение к тем линиям, которые могут занять место письма; антиутописты обращают пристальное внимание на гегемонию топографии, которая достигается посредством линий аналогового сигнала (радио и телевидением), связывающими топосы и делающими пространство прозрачным для всевидящего ока Большого Брата.

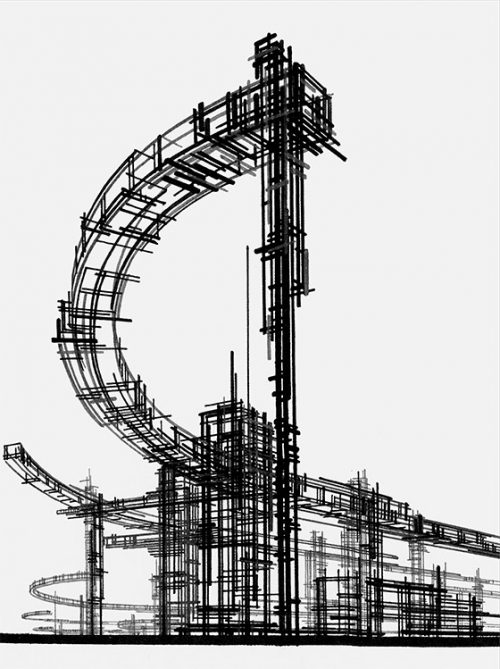

Композиция No 16. Арх. Яков Чернихов, 1929

8. Рост популярности антиутопических форм связан не с разрушительной силой утопического текста, но с утратой текстом (как типом линии) силы вообще: антиутопические тексты показывают, как книга потеряла способность функционировать в качестве самостоятельного топоса, способного быть точкой отсчета для отрицания мира. Антиутопии — нечистая совесть литературы. И их потаенная утопия — как дневник Уинстона Смита в «1984» — все еще остается книгой. Возможно, провал утопии указывает на неприспособленность линий, которые должны обеспечивать ее существование. Переход от утопических текстов к антиутопическим показывает возвышение и крах книги как медиума, отрицавшего этот мир, давая позитивное описание мира иного. Книга уступила место новым медиа; делегировала полномочия IBM и прочим аватарам военно-развлекательного комплекса, создающим топологии, которые колонизируют мир другими способами. Любое антиутопическое письмо — также и утопическое; оно всегда помнит о границах письма и утрате суверенного текста, каким он был, пока прочие линии не поглотили его силу.

9. Топография научилась жить без утопий и поселилась в обыденном «здесь и сейчас». Она утолила скуку в «подобающих местах» и «подобающих временах», где в ходу другие правила. По мысли послевоенного теоретика игр Роже Кайуа, реакцией на нацизм могло бы стать построение послевоенного общества с четким разграничением игр состязательности (agon) и игр случайности (которые он называет alea). Каждый вид игр должен была занять определенное место и время в повседневной жизни (но не над ней), став противоядием от токсичной нацистской смеси двух видов других игр: опьянения, головокружения (intoxication) и зрелища, симуляции (spectacle). Игры состязательности и случайности происходили бы за пределами неопределенности повседневного пространства и времени, в специальных зонах, где действуют четкие правила. Такие места являются гетеротопиями. Мишель Фуко: «Их роль заключается в создании иного пространства, еще одного реального пространства, настолько же совершенного, проработанного и хорошо организованного, насколько наше обычное пространство беспорядочно, плохо сконструировано и запутано». Гетеротопии находятся в отдалении от однообразной и бессмысленной работы обыденной жизни; это пространства и времена, расположенные вдоль других линий.

10. Пространства гетеротопии варьируются; каждое имеет свои определенные правила и циклы. Есть гетеротопии простой необходимости: тюрьмы, больницы, школы — ими теория игр интересуется не очень. Более интересны гетеротопии бесполезной роскоши: арены, галереи, дворцы спорта. Они, в свою очередь, подразделяются на гетеротопии эстетической игры и гетеротопии игры расчета. Первая — пространство чистых качеств, вторая — чистых количеств; одна создает новые значения, другая существующие значения сопоставляет; идеал гетеротопии эстетической игры — free game (свобода), идеал гетеротопии игры расчета — fair play (справедливость). В обеих гетеротопиях эти ценности имеют свои пределы; за пределами гетеротопий, создающих условия автономности, эти игры ничего не значат.

11. Гетеротопии роскоши или строго искусственной необходимости содержат подвиды игр, справляемых в отведенных им участках пространства и отрезках времени, которые также делятся на подвиды. Так пространство эстетической игры включает в себя отдельные миры литературы, искусства, театра, кино и даже секса. Сегодня это не более чем «особые топосы», избавленные от амбиций переустройства мира. Раз за разом эстетическая игра пыталась вырваться за пределы своей гетеротопии и выплеснуть на улицы беспорядок чувств, но снова и снова терпела поражение. Ги Дебор: «Дадаизм стремился разрушить искусство, не воплощая его, а сюрреализм пытался воплотить искусство, при этом его не разрушив. Критическая позиция, выработанная с тех пор ситуационистами, показывает, что уничтожение и реализация искусства являются неотъемлемыми сторонами преодоления искусства». Этому не суждено было случиться; и гетеротопическое пространство мира искусства уничтожило ситуационистов Дебора, реализовав «ситуационизм» в детском манеже истории искусств.

12. Гетеротопии игры никогда не интересовали теоретиков, рассматривавших их как места толпы. Пэт Кейн: «Рабочий класс — тоже класс играющий, и всегда был таковым». Но в контексте избавленной от подобных предрассудков теории геймера7 гетеротопии игры могут предвосхищать появление геймспейса. Среди них есть отдельные миры, в которых для соревнования навыков или удачи мобилизуются тело и ум: от бадминтона до шашек. Для каждого метода измерения, чем одно тело сильнее другого, существует своя гетеротопия, свое поле, свой стадион, свой газон, свой трек и своя система судейства. Ситуационист расстрига Ральф Рамни: «Теперь спорт, а не живопись или скульптура, определяет пределы человеческого, предлагая ощущение или образ целого; ту физическую идею, которую не может отразить ни одно искусство». Нужно ли добавлять, что этого не может и литература.

13. Эстетическая игра не только не смогла сравниться с игрой как таковой; в конечном итоге, при расширении игры за пределы простой гетеротопии, она ей подчинилась: именно искусство, став посредником между игроком и геймспейсом, предоставляет образы и сюжеты. Тот же Vice City — это алгоритм, завернутый в великолепный пейзаж: один из самых приятных способов провести время в Vice City — угнать машину, включить любимую радиостанцию и бесцельно кататься по улицам, наслаждаясь проносящимися мимо векторными очертаниями города. Искусство прислуживает игре. В отличие от игр, в которые играют на стадионах, искусство расширяет охват игры как таковой до игр воображаемых, в которые играют только в цифровом мире: нигде и повсюду, на каждом компьютере и телефоне — в атопии геймспейса.

14. Если эстетическая игра страдает от замкнутости в границах гетеротопии, то игра состязательности выходит за границы своих владений. Рамни и подумать не мог о круглосуточных спортивных каналах, азартных играх в интернете, соревновательных реалити-шоу или том, как пространство компьютерных игр незаметно обволакивает и поглощает все сферы жизни. Концептуальное искусство не ровня концептуальному спорту с его воображаемыми бейсбольными командами и бесконечными мотивационными речами, призывающими всех и вся: Just do it! 8, где it не может включать в себя ни одной неатрибутированной и неизмеренной возможности.

15. Согласно теории геймера, генеалогия геймспейса легче угадывается в гетеротопиях игры, чем в эстетических гетеротопиях; а в эстетических гетеротопиях — легче, чем в гетеротопиях необходимости. Теоретики искали объяснение современности не там, где следовало: игровая эстетика авангардного искусства лучше поддается лудологии9 геймспейса; и понадобился гений Кайуа, начинавшего как сюрреалист, чтобы это заметить. То, что он называет alea (случайность) и agon (состязательность), в топографии становятся главенствующими модальностями; а опьяняющее головокружение и зрелищная симуляция (которые он называет ilinx и mimesis) отходят на второй план. То, чем были одержимы ситуационисты, — пассивное зрелище и активное ему противостояние — составляет устаревшую пару, в которой каждая сторона опирается на упадок другой. Действие — где-то еще.

16. Большинство авангардных течений восхваляет игру трансгрессивную, которая вырывается за пределы связанного правилами мира. Постситуационист Альберто Яковони: «Игровая архитектура должна освободить пространство от топологических цепей».

Объединение УЛИПО10 поступило наоборот, играя по собственным правилам. Сколь изящные, столь же и произвольные, эти правила могли бы послужить проводником для новых видов эстетической игры; но вместо того чтобы противостоять маргинальному статусу гетеротопии, участники УЛИПО ею наслаждались. Тот факт, что переход от топографического пространства к топологическому стирает даже те границы, в которых расцветали гетеротопии, предлагает более устойчивую стратегию для теории геймера. Писатель из УЛИПО Жорж Перек предвидел, что произойдет, в своем позднеантиутопическом произведении W; островке текста, посвященном лишь тотальному спорту: «Жизнь атлета из W — не что иное как одно бесконечное, яростное стремление, бесцельная, отупляющая погоня за тем нереальным моментом, когда триумф приносит покой». То, что Кайуа представляется победой цивилизации над нацизмом, Перек видит в мрачном свете — триумфом «Триумфа воли». Тем не менее оба мыслителя попадут в зал славы теории геймера, потому что назвали геймспейс в качестве ее объекта, а в качестве критического импульса — странную приспособленность игрока к игре.

XI летние Олимпийские игры. Берлин, 1936. Кадр из фильма «Олимпия». Реж. Лени Рифеншталь, 1938

17. Утопия не притягивает топологический мир, а, наоборот, отпугивает; антиутопические тексты маргинализуются, будучи созданными на игровой площадке литературы. А когда-то четко разграниченные пространства гетеротопий больше не сосуществуют с повседневностью, компенсируя ее. Вместо этого геймспейс проникает в повседневность, просачиваясь сквозь ее поры, уподобляя ее себе, и проявляясь повсюду: от тетриса на телефоне до ежеквартальной выписки с пенсионного счета. Вместо вечного утопического идеала конца истории, вместо означенного часа гетеротопии, повседневность пульсирует моментами несдержанного атопического обещания. Всегда и везде игрок сталкивается со спорящими между собой импульсами случайности и состязательности, головокружения и симуляции — как с гомеопатическими лекарствами от скуки, которая бросает вызов бытию изнутри него самого. В Vice City все четыре типа игры по Кайуа (случайность и состязательность, головокружение и симуляция) соединяются: разрушение зрелища становится зрелищем разрушения, беспорядок чувств — порядком наркоторговли. В Vice City ты рискуешь головой в состязании всего со всем.

18. Ни одно произведение искусства не может покинуть геймспейс, который воплотил искусство, подавив его амбиции. Но игра типа Vice City может служить негативом геймспейса, его атопической тенью; так же, как позитивность утопии действует через отрицание мира вне ее границ. Не в последнюю очередь Vice City привлекательна тем, что, являясь, на первый взгляд, игрой о преступной жизни, она полностью подчиняется законам: это игра о трансгрессии, в которой невозможно нарушить правила. Здесь можно добиться успеха или проиграть, но невозможно жульничать (даже читы —11 часть правил). Это атопическая мечта о геймспейсе, где линии настолько плотны и цифровое настолько вездесуще, что каждый предмет или субъект вовлечен в игру, что все пространство по сути является геймспейсом. Любой ход, нарушающий правила текущей игры, — лишь ход в еще одну игру. Игра представляет совершенную топологию.

19. У атопии есть одно общее качество с утопией: она не терпит двусмысленности. Да, Vice City — темный мир оружия и наркотиков, но любое задание сопряжено здесь с конкретной наградой: если тебе нужно найти порноактрис Кэнди и Мерседес, ты приезжаешь в нужное место, расправляешься с парой охранников, гонишься за сутенером Кэнди, давишь его, возвращаешься за Кэнди, едешь к местной пиццерии, подбираешь Мерседес, отвозишь обеих на студию и провожаешь к режиссеру; награда всегда равна тысяче долларов. Если утопия успешна в смысле архитектуры описания (оставляя за скобками количественные соотношения), то качественные черты атопии произвольны; только количественные отношения здесь имеют значение. Избегая этих отношений, утопия исключает насилие; привилегируя эти отношения, атопия превращается в одно сплошное насилие, но только потому, что одновременно с этим исключает любую возможность устойчивого описания. Все существенное может быть преобразовано строго определенным и воспроизводимым способом; неустанная работа этого алгоритма оставляет позади свалку знаков, принесенных в жертву трансформации одного значения в другое.

20. Правила Vice City предполагают накопление денег, оружия, машин, недвижимости и подельников. Большая часть такой активности незаконна, но закон является лишь частью более масштабного алгоритма. И сюжет, и искусство произвольны; они не более чем декорация. В утопии все подчинено тщательному описанию, разметке пространства знаками; в атопии ничто не имеет значения, кроме транзитивных отношений между переменными. Искусные поверхности игры — не более чем возможность для интуиции игрока уловить путь по шагам алгоритма. Отсюда и парадокс Vice City: его криминальный мир задуман как шокирующий для кинематографического или литературного воображения (где еще есть разделение на «хорошо» и «плохо», а описание должно на самом деле что-то описывать); но для игрока это лишь средство расшифровки алгоритма. Пространство Vice City не предполагает возможности отступить и перейти на светлую сторону; но, объездив этот мир постнуара вдоль и поперек, можно открыть алгоритм, к которому стремится геймспейс и с помощью которого о геймспейсе и нужно судить.

21. Мир Vice City воплощает полноценный геймспейс, атопию. Это не «нигде» (утопия) и не «где-то еще» (гетеротопия), а «везде» (атопия). Задолго до того, как стать модным неологизмом, слово «атопический» использовалось Платоном для описания философских ночных прогулок Сократа, посещавшего разные уголки Афин и игравшего в запретные словесные игры с их мастерами. Атопично само пространство, а не игрок, его пересекающий. В Vice City каждое пространство уже приспособлено под игры определенного типа. На островах Vice City в тайниках спрятана сотня пакетов: некоторые — в Центре, некоторые — в Маленькой Гаване, некоторые — в Маленьком Гаити, какие-то — на поле для гольфа, какие-то — в аэропорту; собери их, и можешь забыть про все свои автомобили ради величайшей поездки. А если тебе это неинтересно, выбери что-то другое. В любом случае, свойства пространства всегда наведут тебя на его достоинства, а им всегда соответствуют очки. Это пространство совершенно, неразрывно — и ограничено, как утопия Томаса Мора. И так же как утопия указывает на то, чего не хватает за пределами страницы; атопия указывает на то, чего не хватает за пределами игры. Атопическое пространство — реальный анклав внутри вымышленного социального пространства. Возможность атопического пространства — результат невозможности адекватной или эффективной пространственной и социальной качественной оценки или расчета.

22. И утопический текст, и атопическая игра обвиняются в подстрекательстве к насилию, но по совершенно различным причинам. Что если атопическая игра, как и утопическая книга, не более чем козел отпущения? Что если книга была лишь безобидным хранилищем потенциала линии, которая уже впечатывалась в мир? Описанное в утопических книгах показывает повседневность в той трансформации, которая возможна лишь на письме; утопическая книга просто доводит возможности сочинительства до предела, до точки отсутствия противоречий в рамках конкретного топоса книги. Подобным же образом атопическая игра алгоритмична в более полной и непротиворечивой форме. Но ни книга, ни игра никогда не достигают совершенной полноты и непротиворечивости; они всегда вынуждены считаться с тем, что лежит за их пределами. В Vice City, так же как и в утопии Мора, заявлен путешественник, который посредничает между двумя мирами. И в обоих случаях (литературной утопии или атопической игре) для преобразования мира не хватает мощностей. Но там, где знаки и изображения могут просочиться со страниц утопии в мир, алгоритм игры, по которому все отношения зависят друга от друга, не может. По крайней мере пока.

Скриншот из игры Grand Theft Auto: Vice City. Студия Rockstar Games, 2002

23. Последователя теории геймера не интересует само содержание Vice City. На самом деле игра не содержит ни секса, ни насилия, ни наркотиков, ни оружия. Все это — не более чем искусство: образы и сюжеты, при помощи которых игра выполняет роль посредника между тем, что находится внутри ее чисто алгоритмической линии, и несовершенной топологией, в которой живет игрок. Скорее, топосом критической теории геймера могут быть форма самой игры и ее компромиссы с окружающим миром. И атопическая игра, и утопическая книга — выражения того, что обладает силой переделать мир современности, но не сама эта сила; они суть бесполезная, ни на что не способная форма могущественной линии. И ровно поэтому критическая теория так легко становится теорией геймера, а теория геймера — критической теорией. Критическое тяготеет к тому, что из себя представляет сила, но не к тому, где она находится; оно тяготеет к силе в бессильной форме. Атопическая игра — как раз то место, которое обладает этим двойственным качеством, при котором достигается тот уровень топологии, когда линии бегут сквозь пространство повсюду и сходятся в виде потенциала цифрового вычисления.

24. В играх, как и в геймспейсе, одни расчеты происходят быстрее, чем другие. Иногда есть момент что-то обдумать или о чем-то договориться, иногда нет. Когда на расчеты нет времени, игрок должен действовать на основе предварительных расчетов; всегда есть предыстория, предъявляющая разделительную черту, соотносясь с которой можно определить свои предпочтения. И этот выбор никогда не совпадает с «наукой о принятии решений», которую бы предположила теория рационального выбора или математическая теория игр; редко игрок является автономным агентом, действующим исходя из личного рационального интереса. Если теория игр объективна, рациональна, абстрактна, то теория геймера — субъективна, интуитивна, конкретна. Там, где теория игр начинает с замкнутого, как заключенный в камере, агента, рассчитывающего шансы против дисциплинарного мира, теория геймера ставит вопрос о том, как вообще игрок стал агентом, то есть кем-то самостоятельным. Как в пылу битвы игрок решает, когда и где спустить курок? Атопия игры — это тихая гавань, в которой можно разыграть пьесу о проблемах бытия, каким оно представляется в геймспейсе, без гнетущей необходимости ставить свою жизнь на кон.

25. Повседневность когда-то обладала ресурсом для сопротивления утопическим схемам, их адаптации, присвоения и включения в себя. Она отталкивала другие способы бытия, продолжая отвоевывать свободу у необходимости, создавая мир, в котором можно было обитать. Эти усилия были успешными, и именно их результат бросает новый вызов. С развитием топографии, в которой можно жить, выдумав и выплавив ее из сырой возможности коллективным трудом, скука достигла новых высот, и гетеротопическое времяпрепровождение стало чем-то большим, нежели просто компенсация серых будней; оно стало движущей силой самого развития. Из гетеротопических игр случайности и состязательности возникли атопии геймспейса, в которых топология становится доступной нам как все более замысловатая матрица цифровой линии. Как дилемма заключенного в теории игр, так и теория дисциплинарной власти Фуко начинаются и заканчиваются в антиутопических подземельях; они не предлагают описания новых форм власти и бытия, которые возникают из превращения топографической линии в топологическую. Слишком подземелье, недостаточно Dungeons & Dragons12. Власть теории меркнет перед теорией власти. Дело не в том, что теория игр, даже теория геймера, может чего-то достигнуть, став лицом к лицу с цифровым безразличием геймспейса, — но она хотя бы может описать, что представляет собой бытие сегодня.

* Перевод выполнен по изданию: Wark M. Gamer Theory. Cambridge: Harvard University Press, 2007. Электронная версия книги доступна по адресу: http://www.futureofthebook.org/gamertheory2.0/

1 Наркотики; например: крэк или кокаин. Назад к тексту.

2 Vice City — Город порока.php Назад к тексту.

3 Игровое пространство (gamespace) — пространство повседневности, понятое как пространство компьютерных игр с присущими им механизмами устройства; современная социальная реальность, организованная как алгоритмическое процессуальное пространство. Назад к тексту.

4 Топический — относящийся к определенному месту. Топография — дисциплина, занимающаяся географическим и геометрическим изучением местности путем создания карт. Топология — раздел математики, изучающий явление непрерывности, в частности свойства пространств, которые остаются неизменными при деформациях; в отличие от геометрии, в топологии не рассматриваются метрические свойства объектов. Назад к тексту.

5 Аллегоритм (allegorithm) — алгоритм геймспейса, опосредованный аллегорией. Назад к тексту.

6 Шарль Фурье выделял в предшествующей истории следующие периоды: райский, дикий, патриархальный, варварский и цивилизованный; в свою очередь, каждая эпоха произвольно делилась им на арифметически равные отрезки времени.php Назад к тексту.

7 Теория игрока (gamer theory). Назад к тексту.

8 «Просто сделай это». Назад к тексту.

9 Игроведению (ludology). Назад к тексту.

10 Цех потенциальной литературы (OULIPO от Ouvroir de littérature potentielle) — объединение писателей и математиков, поставившее своей целью научное исследование потенциальных возможностей языка путем изучения известных и создания новых искусственных литературных ограничений. Назад к тексту.

11 Секретный код в компьютерной игре, дающий игроку доступ к новым возможностям. Назад к тексту.

12 «Подземелья и драконы» — популярная настольная игра. Назад к тексту.