Человек и кошка — Портрет Аньес Варда

На обложке культового «французского» номера «Сеанса» — само кино: Жан-Люк Годар и Анна Карина. А сняла это кино Аньес Варда (чтобы показать его главной героине своего легендарного шедевра «Клео от 5 до 7»). Об уникальном режиссере «новой волны», которая счастливо пережила несколько великих кинематографических эпох, рассказывает Елена Грачева.

Преднамеренность и непреднамеренность

СЕАНС — 49/50

Первый фильм Аньес Варда, «Пуэнт-Курт» (La Pointe-Courte; по названию квартала маленького рыбацкого городка Сет на побережье Лионского залива) был снят в 1954 году. Именно его часто называют первым фильмом «новой волны до новой волны», а Аньес Варда — бабушкой «новой волны» (хотя, конечно, по этому поводу ею сказано много ироничных слов). Аньес Варда любит рассказывать про этот фильм. В частности, что она начала снимать кино, почувствовав, что фотографии (а она в это время уже штатный фотограф Théâtre National Populaire и Авиньонского фестиваля, основанного Жаном Виларом) не хватает движения и слов.

Что фильм снят на ее небольшое наследство и деньги, которые дали мать и друзья, и что это были такие крохи, что практически все работали бесплатно. Что она прочитала роман Фолкнера «Дикие пальмы» и была поражена параллельным монтажом двух совершенно не связанных друг с другом историй. Что этим отчасти объясняется то, почему картина смонтирована из двух сюжетных линий: непреднамеренной жизни рыбаков из местечка Пуэнт-Курт (семья Варда жила тут во время войны, а потом сама она приезжала сюда чуть ли не каждое лето и записывала истории рыбаков; то, как они говорят), и тщательно придуманной и сконструированной истории городской пары, приехавшей сюда расставаться и не расставшейся.

Белая набережная, пронизанная средиземноморским светом и ветром, — против черной набережной, замотанной черными сетями

Лица рыбаков, их жен и дочерей: задубевшие морщины и особый загар, ехидные ухмылки и добродушный хохот, грозно сдвинутые брови и хитроватый прищур, непритворные гримасы горя и умиления — все это противостояло резко очерченным, светлым и неподвижным лицам Сильвии Монфор и Филиппа Нуаре, выбранным из-за сходства с фресками Пьеро делла Франческа (то же напряжение человеческой страсти, застывшее в вечности).

Аньес Варда заставляла Филиппа Нуаре, дебютировавшего в кино и чувствовавшего себя не в своей тарелке, произносить реплики нарочито бесцветным голосом, без актерских модуляций, при этом не имитируя естественную речь.

Она не давала зрителям засидеться и расслабиться: только они привыкали к рыбакам или к этой странной городской паре, как она прерывала повествование и переключала его на параллельную линию (фильм был смонтирован Аленом Рене, но он был не только так смонтирован, он был так придуман). Остранение, или, как говорит Варда, «отстраненность по Брехту» (в театре Жана Вилара много говорили о Брехте), чтобы острота наблюдения не притуплялась. «Пуэнт-Курт» получился дихотомичным, черно-белым в прямом и переносном смысле, построенным на очевидном и нарочитом контрасте — какой кадр, мизансцену или линию ни возьми. И сюжет разворачивается только в соотнесении этих линий.

Створки платяного шкафа перестают пугающе скалиться, стоит взрослым зайти в комнату

Белая набережная, пронизанная средиземноморским светом и ветром, увешанная сияющими и колышущимися парусами-простынями, заполненная детьми, беременными кошками и беременными женщинами, — против черной набережной, загроможденной черными лодками, замотанной черными сетями, засыпанной черными ракушками мидий, заставленной бочками со смолой (даже кошки тут черны и тощи, словно им не хватает рыбы в рыбацком поселке).

Обилие тщательно выверенных «геометрических» кадров (от естественной параллельности или перпендикулярности прямых линий железнодорожных путей или дорог до эффектных кунштюков вроде кошки, сворачивающейся идеальным клубком в идеальном круге сложенного рыбачьего садка) — и случайное движение как будто ненароком попавшего в кадр объекта, ироничное по отношению к авторскому насилию над жизнью.

Герои пересекают кадр по прямой как палка дороге, которая подчеркнута параллельными полосами неба, моря, берега и усилена вытянутыми в линию сохнущими сетями на параллельном заборе, — но в центре кадра обнаруживается кошка (снова кошка), которая выскальзывает из сети и гордо, по-хозяйски, задрав хвост, шествует по прихотливой, только ей подвластной траектории, очевидно издеваясь над образом заданного пути, с которого герои не могут свернуть. Или наоборот: все, что стихийно существует на побережье Лионского залива и попадается на глаза внимательному и любопытному режиссеру, идет в дело. Первое объяснение героев происходит на фоне маленькой верфи, где строят лодки. Камера мечется восьмеркой между героем и героиней, которые, кажется, уже неспособны находиться в кадре вместе.

Монтаж отбивает ритм, окаменевшие лица переложены взволнованным прибоем

Когда мы слышим его, кадр заполняют коряги, похожие на людей, ободранные, без коры как без кожи, отпиленные от целого, но все еще взывающие к небу своими умоляющими сучьями. А ее слова ложатся на горы устрашающего ржавого железа, которое при ближайшем рассмотрении оказывается частью цивилизации — лебедкой, которая словно вытягивает жилы во время пытки. По окончании диалога камера отпускает актеров, отъезжает; мы видим, что все это время рыбак по соседству мастерил лодку, и естественные декорации враз утрачивают свои зловещие коннотации — как в сказке: створки платяного шкафа перестают пугающе скалиться, стоит взрослым зайти в комнату.

Или еще один диалог, в этот раз на берегу: монтаж отбивает ритм, окаменевшие лица переложены взволнованным прибоем, блистающей галькой, пробирающимся к воде крабом: придуманные людьми сложности на фоне безмятежной красоты жизни. Только мы понимаем, как интерпретировать этот параллельный ряд, как героиня произносит: «Но наша любовь состарилась»; ждем очередную порцию вечно живого плеска и блеска, но видим распухшую кошку-утопленницу, телепающуюся в волнах прибоя, — обычное дело для рыбацких поселков, но тут действует оглушающе.

Аньес Варда так любит кошек, что волевым решением назначает их на роль самой жизни

И дальше по нарастающей: сети, веревки, затопленная лодка, чан со смолой, в черноте которой отражаются лица, «С меня хватит!», ржавые вилы, ощетинившиеся доски, на которых они сидят и не смотрят друг на друга. И в самый патетический момент просыпается спавшая на досках беременная кошка и начинает свои магические потягивания и волшебные изгибы в самом верху кадра, над головами героев, оттягивая внимание к своим перемещениям, — и зритель оставляет в покое этих странных людей в их странных неживых позах длить их странные неживые разговоры.

Пожалуй, слишком много кошек в примерах. Что делать: в рыбацких поселках они везде, это реальность. Что делать: Аньес Варда так любит кошек, что волевым решением назначает их на роль самой жизни в своих фильмах. Или еще на какую-нибудь главную роль. Просто потому, что они прекрасны и любимы режиссером, — что, нельзя?

Редко когда в дебюте авторская манера явлена в таком чистом виде. И редко когда она столь мало меняется, хотя автор снимает уже более полувека.

Авторская ирония, не позволяющая фильмам быть слишком последовательными, продуманными, важными, умными и далее по списку

Во-первых, всегда продуманная и преднамеренная конструкция, недрогнувшая авторская воля и внятно явленная авторская мысль, иногда до прямолинейности ясная, всегда отчетливая и рациональная.

Во-вторых, любопытство и наблюдательность, при помощи которых из буйной, пестрой и неупорядоченной реальности режиссеру всегда удается извлечь нечто, что вполне выражает ее мысль и ее взгляд, создает образ и при этом остается самим собой. Это может быть что угодно! Отвергнутая стандартами Евросоюза картофелина в форме сердца, отмытая автором и водруженная в центр эпизода, становится точным и трогательным образом кого-то или чего-то брошенного, не вписавшегося в навязанные правила, а также любовным символом, неожиданным и неповторимым.

Время и удвоение реальности — главные инструменты кинематографа

И, конечно, остается самой собой, картофелиной, во всей красоте своей фактуры, внимательно рассмотренной камерой. Картина Пикассо «Плачущая женщина», которая «гораздо лучше выражает эмоции автора» и поэтому вставлена в фильм вместо мизансцены, не снятой за ненадобностью. Примеров десятки, если не сотни. Идеальный объект-образ Аньес Варда, таким образом, получается большим, чем искусство, большим, чем реальность, и всегда сохраняет самодостаточность.

В-третьих, авторская ирония, не позволяющая фильмам быть слишком последовательными, продуманными, важными, умными и далее по списку. Варда слишком уважает то, что вокруг нее и в ней, чтобы не чувствовать, сколь ограниченным, тяжеловесным и назидательным выглядит все, что на самом деле важно, но не остранено толикой иронии, или легкомыслия, или безумия, или сомнения.

Тело. Зеркало. Время

Прокатчики не рискнули заниматься «Пуэнт-Куртом». Базен показал его в Каннах в 1955 году. Два года спустя был устроен показ в маленьком кинотеатре на Монпарнасе; пришли сплошь парижские интеллектуалы: Франсуа Трюффо, Крис Маркер, Маргерит Дюрас, Натали Саррот (Анн Саррот, дочь Натали, монтировала фильм вместе с Аленом Рене), — и все равно фильм не стал событием. Событием эту картину сделала «новая волна», потом, задним числом, когда ей потребовалась генеалогия, а фильму «Клео с 5 до 7» (Cléo de 5 à 7, 1962) — предыстория. Сама Аньес Варда рассказывает в фильме «Побережья Аньес»:

«Жан-Люк Годар пошел к Борегару и сказал: «Я сделаю великий фильм, это будет успех!» Он был прав. Он сделал «На последнем дыхании». Это был большой успех. Зрители полюбили его. Жорж де Борегар спросил Жан-Люка: «Послушайте, у вас нет на примете какого-нибудь симпатичного недорогого приятеля в вашем духе?» Жан-Люк представил ему Жака Деми, который сделал «Лолу» с Анук Эме. Тогда Борегар сказал Жаку: «Мне нужны надежные парни, как ты, знаешь таких?» Жак сказал: «Нет, но у меня есть девушка, Аньес Варда». Борегар сказал мне: «Сделай небольшой дешевый черно-белый фильм, как твои приятели». И я сделала «Клео с 5 до 7» с Коринн Маршан»

Часы и зеркала есть во всех фильмах Аньес Варда. Время и удвоение реальности — главные инструменты кинематографа. Часы есть почти в каждой мизансцене «Клео…»: каминные, настольные, настенные, наручные. Они отсчитывают время, их поддерживают титры, расписывающие эпизоды по минутам; фильм тикает, как бомба с часовым механизмом. Каждая минута формально равна соседней, и все же они — разной длительности, как ноты в музыке, растянутые авторской ферматой или, наоборот, загнанные авторским presto.

Красота Клео так несомненна и безапелляционна, телесность ее так явлена и заявлена, что смерти нет ходу

Аньес Варда во многих интервью говорила, что хотела столкнуть объективное время и его субъективное переживание героиней; время длящегося фильма и время его восприятия; обычный день Парижа, проживаемый горожанами, и день Клео, натянутый, как струна, ожиданием и страхом.

Предполагалось, что натура будет сниматься весной, — Париж должен был безмятежно расцветать и играть роль контрастного фона для тревог героини. Но съемки передвинулись, и события фильма происходят 21 июня, в самый длинный день в году. Коннотации меняются: сама дата, упоминаемая героями с соответствующими комментариями, усиливает ощущение томительной длительности, которую нужно пережить.

Черно-белый фильм начинается с цветной интродукции: душный пестрый восточный узор скатерти, тяжелые карты Таро с их насыщенным символизмом, агрессивными аллегориями страсти, болезни, смерти, инфернального знания, прихлопывающего героиню, прибивающего ее к земле. Смерть с косой — казалось, чего героине уже и ждать; чего стоят эти два часа ожидания ответа от врача, когда судьбе уже все известно. Но Клео вырывается из запертой комнаты, долго спускается по лестнице (дубли, нанизанные один на другой, ритм лестничных пролетов и шагов, поддержанный музыкой) — и останавливается у зеркала. Зеркало свидетельствует: красота Клео так несомненна и безапелляционна, телесность ее так явлена и заявлена, что смерти нет ходу… пока:

Подурнеть — значит умереть. Пока я хороша — я жива

Позволим себе отступление, потому что эта сцена больше, чем ее функция в фильме «Клео с 5 до 7». Героиня, не отдавая себе в этом отчета, формулирует одну из важнейших вещей в кинематографе Аньес Варда: телесность, образ тела — это феномен восприятия; переживание собственного тела исключительно субъективно и не связано напрямую с физической реальностью. У человека практически нет других способов понять, что он есть, что он существует. И только сам человек имеет право и на свое тело, и на его манифестацию.

Внешнее видение (другого человека или общества), претендующее на объективность; права, которые другие заявляют на чье-то тело, — на самом деле лишь агрессивный стереотип, часть насилия сообщества людей над личностью. Вряд ли Аньес Варда читала те сотни томов, что написаны по поводу телесности в XX веке: от Гуссерля до Нанси, от Арто до Фуко и далее по списку; но все то, что называют феминизмом Варда, — скорее, правозащитная деятельность в отношении человеческого тела.

Беременность делает зрение и осязание, восприятие и переживание резкими и беспощадными

Одно из самых ранних высказываний Варда по этому поводу — «Опера Муфф» (L’Opéra-mouffe, 1958) с подзаголовком «Дневник беременной женщины» (Варда была беременна дочкой Розали, когда снимала его). Телесный шок беременности, новое осознание границ своего тела, новые эстетические и психологические ощущения (живот похож на тыкву, которую рассекает торговец, — хрупкую тыкву, наполненную семенем и беззащитную).

Обострение «чувства природы», а по сути дела — любого процесса, от потребления пищи до воспоминания об умерших; острота переживания самых обычных лиц людей, населяющих самую обычную улицу Муффтар, — от них невозможно оторвать взгляд, так они агрессивны, эстетичны, трогательны, выразительны. Беременность делает зрение и осязание, восприятие и переживание резкими и беспощадными, на грани невыносимости «между отвращением и желанием, между смертью и жизнью».

Переживание тела как подтверждение существования

В 1975 году, когда UNESCO объявила Год женщины, в рамках проекта «Ответ женщины» (Résponse de femmes) Аньес Варда снимает короткий документальный фильм «Наши тела, наш пол» (Notre corps, notre sexe):

«Что значит быть женщиной? Это значит родиться женщиной и жить в женском теле. Мое тело цельно. Я больше, чем точка приложения мужского желания. Я не хочу быть объектом. Женщина должна быть изобретена заново. Любовь должна быть переизобретена»

Последовавший за ним фильм «Одна поет, другая нет» (L’une chant, l’autre pas, 1977) считается самым феминистским в творчестве Варда, но в нем речь идет не о том, что у женщин есть гражданские права, а о том, что у них есть человеческие права на собственное тело. Одна из героинь, уличная певица, поет на пикете за легализацию абортов: «Мое тело — мое.

И выбор за мной», и в финале мы слышим закадровую реплику режиссера о героине: «Она живет свою жизнь». Право на себя и свое тело, у которого тоже есть права; попытка настоять на этих правах и защититься от агрессивного вторжения других людей и их мнений есть практически во всех поздних фильмах Аньес Варда: «Без крова, вне закона» (Sans toit ni loi, 1985), «Мастер кунг-фу!» (Kung-fu master! , 1988), «Джейн Б. глазами Аньес В.» (Jane B. par Agnès V., 1988) и др.

Она перебирает шляпы, словно примеряет разные сценарии жизни

С этой точки зрения, переживание тела как подтверждение существования, жизни связано в творчестве Варда не только с женщиной и уж тем более не только с феминизмом. Когда герой «Улисса» (Ulysse, 1982) вспоминает свое детство, он помнит только свое тело, потому что помнит его, тела, боль. Когда Аньес Варда хочет задержать в своей памяти и своей жизни своего смертельно больного мужа, Жака Деми, она начинает снимать сверхкрупным планом его кожу, волосы, глаза, руки — так, чтобы были видны мельчайшие подробности: поры, пигментные пятна, морщины. Его тело, которое так знакомо ей и которое свидетельствует, что он жив и рядом, насколько это возможно («Побережья Аньес»). Права тела — одна из главных тем фильма «Счастье», но о нем позже.

В фильме «Клео с 5 до 7» эта тема только начинает подниматься. (Между прочим, первоначально Аньес Варда хотела снять фильм под названием «Маленькая девочка», но сыгравшая Клео Коринн Маршан — высокая, крупная — присутствовавшую в замысле «кукольность» героини опровергла самой своей фактурой.) Мы оставили Клео в тот момент, когда она ухватилась за единственную опору, которую на тот момент имела, — красоту как свидетельство того, что она жива.

Целому миру нет до нее дела

Она привыкла, что красива; все привыкли, что она красива; ее штатный ухажер произносит целую тираду о том, что она красива потому, что здорова, и так будет всегда. Но Клео знает, что нужно делать выбор: либо ее красота вечна и обороняет от смерти, и тогда ничего не случилось и не случится; либо красота только маскирует неотвратимость, и придется меняться. Отсчет времени начался, об этом не дают забыть ни часы, ни титры. В комнате Клео время отмеряют легкомысленные изящные часы в стиле рококо, под стать хозяйке; но забавная игрушка-обезьянка, обнимающая их, вдруг начинает казаться зловещей, скалится в безобразной гримасе…

По пути от гадалки домой Клео заходит в шляпный магазин. Она перебирает шляпы, словно примеряет разные сценарии жизни, от эффектных авангардных до роскошных свадебных, но выбирает черную зимнюю меховую шапку, — значит ли это, что она начинает чувствовать ход времени, что ей нужно материальное свидетельство того, что ее жизнь дотянется до зимы?

Шляпный магазин — только эпизод в двухчасовом кружении Клео по городу. Ей трудно остановиться. Город кишит людьми, которым нет до нее дела. Целому миру нет до нее дела; в такси, которое везет ее домой, включено захлебывающееся от новостей радио: выпустили новый шампунь на основе виски; в Алжире — демонстрация мусульман, во Франции — забастовки фермеров и рабочих; Хрущев прислал в Белый дом щенка собаки, летавшей в космос; трое рабочих отравились газом и утонули в коллекторе; Эдит Пиаф встала после операции; Роберт Плэйтен переплыл Ла-Манш на металлической кровати…

Пространство и время забиты событиями, лицами, домами, звуками; чужими событиями, чужими лицами, чужими домами, чужими звуками. Мир слишком быстрый, напряженный, тревожный, безразличный; такой ли он на самом деле — или таким видит его Клео? И был ли он таким же до того, как она узнала о своей болезни?

Раз запущенное время нельзя остановить; наступает момент, когда неизменность красоты — уже не защита, а помеха, анахронизм; чтобы это зафиксировать, снова нужно зеркало (или витрина, неважно): «Опять это кукольное личико, вечно одно и то же. Не могу прочитать на этом лице даже собственного страха!» Мироздание оказывается не центростремительным («Всю жизнь думаю, что на меня все смотрят, и я тоже смотрю только на себя, только на себя»), а центробежным: выбрав в музыкальном автомате свою песню, Клео снимает черные очки и медленно проходит вдоль столиков в кафе, но никто не слушает ее песню, никто не узнает ее, как будто ее уже нет: «Что такое песенка, долго ли она живет на свете?»

Клео, пережив тезис и антитезис, готова не то к синтезу, не то к катарсису

Встреча с подругой-натурщицей в мастерской (ее тело — нежное и теплое, а скульптуры — грубые, и скульпторы колошматят по ним своими железками, добиваясь взаимности от материала) продолжается разбитым зеркалом, разговором в черном тоннеле; экран начинает набухать ужасом, и в этот момент Аньес Варда со свойственной ей иронией переключает регистр: подруги заходят в кинотеатр и смотрят немое кино, в котором Жан-Люк Годар собственной персоной играет человека, видящего все сквозь черные очки; его возлюбленная попадает под машину и погибает.

Но как только Годар снимает эти очки, мы видим, во-первых, его прекрасные глаза, а во-вторых, воскресшую невесту: «Я видел все в черном свете из-за очков». Черные очки летят в Сену, а Клео, пережив тезис и антитезис и подарив черную зимнюю шапку подруге, готова не то к синтезу, не то к катарсису. А зритель уже готов к долгожданному взрыву тикающей бомбы: «да» или «нет», смерть или жизнь?

Но финал оказывается совсем не про это. Случайно встреченный в парке солдат должен отправиться в Алжир. Поначалу он кажется надоедливой помехой на пути к развязке — негероический, болтливый, испуганный тем, что будет, — но именно он и помогает завершиться тем изменениям, что происходят с Клео. Клео в 17:45 не равна Клео в 18:30. Она не хуже и не лучше, не взрослее или мудрее — она другая: она знает, что время движется, что оно делает свою работу, что она — часть этого времени и должна научиться испытывать те чувства, которых она раньше не понимала, которых сторонилась: страх, любовь…

Ее интересуют не определения, а этический контекст: право на счастье и его цена

Она должна научиться ждать. В начале фильма казалось, что Клео умрет, как только получит ответ, от одного знания, что должна умереть. В финале ответ на вопрос звучит буднично, словно сам собой разумеющийся, и, по сути, ничего не меняет: искомый доктор проезжает мимо на машине, время не останавливает бег свой, а течет себе дальше, открывая все новые и новые смыслы, специально замедляясь, чтобы успеть их вместить. Окончательному превращению из мотылька в человека предшествует медленная прогулка по парку, медленная поездка по городу, неожиданно нежному и цветущему, на медленном автобусе, заполненном милыми улыбающимися людьми, не исключая и кондуктора. Все изменилось. Даже имя героини не может остаться прежним:

— …ведь сегодня праздник Флоры. — Значит, я почти именинница, мое имя Флоранс. Только меня все зовут Клео — от Клеопатры. — Смотрите, как это можно расшифровать: Флоранс — это Флоренция, Италия, Возрождение, Ботичелли, роза. Клеопатра — это Египет, сфинкс и аспид, тигрица. Нет, я предпочитаю Флоранс — Флоренцию; мне больше по душе флора, а не фауна. — Зачем искать сейчас доктора? У нас так мало времени. Я больше не боюсь. И я счастлива.

Счастье

Счастье — одно из главных завоеваний буржуазной этики, несмотря на предшествующих эвдемонистов, вместе взятых. Какую этическую теорию, возникшую после победы буржуа во всем мире, ни возьми, счастье будет ее основой, не обсуждаемой и не нуждающейся в доказательствах. Человек стремится к счастью, понимаемому как полнота удовольствия, и избегает страданий — это аксиома, необсуждаемая посылка силлогизма.

Возможно спорить о том, состоит ли счастье в полученной выгоде, и можно ли приспособить эту выгоду к общественной пользе, или можно просто расслабиться и получить удовольствие, — но все это неважно. Современная цивилизация, рожденная три века назад, точно знает: каждый человек хочет быть счастливым и имеет на это право. Особенно хороший и работящий. Или свободный и любящий. Но вообще-то любой. Особую изюминку добавили утилитаристы XIX века, когда применили к измерению счастья методы точных, как им тогда казалось, наук.

Самое частое слово — «красиво»

Бентам, Милль и их многочисленные последователи горячо настаивали на том, что морально то, что приносит счастье наибольшему количеству людей, и что если в результате какого-то поступка счастье получит большее количество людей, а несчастье — меньшее, то это действие нравственно и правильно. Возражения разных маргиналов вроде Кьеркегора или Достоевского в общем хоре никогда не были слышны; впрочем, сейчас не об этом.

Разговор о счастье есть в каждом фильме Аньес Варда. Причем ее интересуют не определения, а этический контекст: право на счастье и его цена. Этицизм Варда иногда слишком очевиден и кажется анахронизмом: вся «новая волна», все искусство XX века заняты тем, что избавляются от этой дурацкой дихотомии «хорошо — дурно». Сказать, что после просмотра фильма «Счастье» (Le bonheur, 1965) зрители фильма были обескуражены, — не сказать ничего.

«Счастье» от начала до конца заполнено чистой и очень яркой красотой, без каких бы то ни было оговорок. Ярко красивы герои, все без исключения. Ярко красива природа Иль-де-Франс: весной ли, летом ли, осенью (до зимы фильм не дотянул, но сомневаться не приходится).

Одно из основных условий и атрибутов счастья во всех этических системах — полнота. Когда чего-то не хватает, счастье невозможно

Цвета, наполняющие кадр, — безоттеночные и очень интенсивные, что особенно заметно в сравнении с предыдущим черно-белым кино, где главными инструментами изобразительности были свет и тень. Здесь же практически нет теней, оттенков, полутонов; ничего, кроме солнца и его преломленного спектра — всех цветов радуги. Синие — грузовик, рубашка героя, халатик любовницы и стена дома. Желтые — солнце, подсолнухи, дверь гаража и скатерть на столе. Зеленые — трава, деревья, лента в волосах, машина. Красное платье жены, красные костюмчики детей, красный огонь пикника, красный перец, который протягивает девочка в камеру. Лиловая лаванда в вазе на столе на фоне лиловой стены. Изредка интенсивный монохром перебивается пестренькими лугами или платьем героини, заполненными цветочками. Монтажные стыки и затемнения на границах монтажных фраз выкрашены в синий, оранжевый, красный… К середине фильма начинают болеть глаза.

Самое частое слово — «красиво». «Вам нравится платье мамы, красивое, правда?» — «Красивое, как мама». «Какой красивый салат!» «За городом красиво». «Изабель — красивое имя!» «У нас красивые розы». Красивы платье невесты (героиня — швея и выполняет заказ на подвенечное платье) и сама невеста. Красива игрушка для ребенка. И даже на марках, которые рассматривает героиня, изображены «красивая птица» и «Хуан Красивый, муж Красивой Анны». Есть еще слово «прекрасно», относимое ко всему перечисленному и не только. И еще слово «хороший»: «Хорошо провели воскресенье?» «На улице так хорошо». «У нас был хороший день». «Пьеро хорошо себя ведет?» «Она милая и хорошо готовит». «Они хорошие, они пригласили нас». «Мы хорошо ладим, нам весело». «Хорошо спать вместе, когда влюблен».

Герой влюблен в жену и влюблен в любовницу и счастлив с ними обеими

Герой и героиня — идеальная пара. Они молоды, красивы и любят друг друга. Они любят своих детей и своих родителей. Они любят трудиться и отдыхать после труда («Не знаю, что я люблю больше: запах дерева или речной травы», — говорит муж-плотник жене-швее). Они любят любить. Они всегда говорят что думают, и думают что говорят. Пастораль дополняется закадровым пением птиц и божественной музыкой Моцарта.

Герои и их мир созданы из простых первоэлементов, не столько примитивных, сколько нерасчленимых, не тронутых анализом, рефлексией, внутренними противоречиями. В их репликах слова располагаются в прямом порядке и их столько, сколько нужно, чтобы сообщить простую и ясную информацию: «Ты вернулся». «Я бы хотел много детей». «Мне нравятся кино и танцы». Это мир, не нуждающийся в сомнении и выборе. И как только ощущение упоительной сладости начинает переходить в приторность, автор заманивает героев в коварную ловушку, «будто читала Саксона Грамматика, рассказывающего, как испытывали Гамлета в лесу девицею» (говоря словами Чернышевского, который нам еще пригодится).

Оказавшись на заработках в соседнем городке, герой влюбляется в красавицу телефонистку. Вскоре она переезжает в его городок, так как получает там квартиру от родственника и работу на почте. Герой влюблен в жену и влюблен в любовницу и счастлив с ними обеими. Он говорит любовнице:

— Вы совсем разные. Ты занимаешься любовью лучше. С тобой интереснее. Это как молодое вино. Голова кружится. И в тебя вливается радость. С Терезой так же. Ей тоже нравится любовь, но она спокойнее, я всегда веду игру. Она нежна, всегда рядом, и наши дети похожи на нее. Тереза — она как выносливое растение. А ты — как вырвавшееся на свободу животное. А я люблю природу.

Одно из основных условий и атрибутов счастья во всех этических системах — полнота. Когда чего-то не хватает, счастье невозможно. Герой хочет быть счастлив, и ему нужно все, что он любит: «Поцелуй или кофе? — И то и другое. — Ты хочешь все». Новая любовь открывает герою неполноту его личности и тут же восполняет ее: «После встречи с тобой я стал другим. И при этом я стал больше собой». Разрыв с любовницей или женой означал бы возвращение в уже осознанную неполноту, поэтому необходимо, чтобы и жена, и любовница тоже были счастливы так же, как и он. Возможно, именно утилитаристы впервые сформулировали, что полнота счастья — понятие в том числе и количественное.

— Знаешь, я встретил свою жену, когда я служил. Это была любовь с первого взгляда. Я демобилизовался, и мы поженились. Но если бы я тогда встретил тебя, то моей женой стала бы ты. Но я встретил ее, и я женился на ней, и я люблю ее. Она подарила мне счастье. Теперь я встречаю тебя, и тебя я тоже люблю. Во мне хватит счастья для вас обеих. Счастья будет еще больше.

Любовнице проще это почувствовать, ведь наличие жены было изначальным условием задачи. Жене же нужно принять новые условия. Тем более что герой всегда говорит только правду и врать ей не может.

Позволим себе еще одно отступление. Каждый проходивший школьную программу хотя бы понаслышке знает о том, как Чернышевский, верный ученик утилитаристов, доведший их этику до крайней степени наглядности, настаивал на своем счастливом рецепте разрешения адюльтера — и в «Что делать?», и в легендарной не то повести, не то драме «Другим нельзя».

Вместо нескольких несчастных людей можно получить столько же (или чуть меньше) счастливых, нужно только включить голову и посчитать, при каких условиях будет больше счастья, чем несчастья. И даже если несчастные все же будут, важно, чтобы счастливых было больше. Или если страдания все же будут — чтобы количество счастья суммарно было больше. Этические задачи решаются простыми арифметическими действиями, бухгалтерским сведением баланса.

В «Что делать?» Лопухов сразу предлагает Вере Павловне, чтобы Кирсанов переселился к ним, но Вера Павловна гневно отвергает этот вариант, и Лопухову приходится организовывать всеобщее счастье более хлопотным путем: имитация самоубийства, отъезд в Америку, временные страдания Веры Павловны и Кирсанова… В повести-драме «Другим нельзя» герои тоже долго сопротивляются, вплоть до того, что (в одной из версий) автор отправляет их на необитаемый остров, чтобы они сами посчитали баланс счастья и несчастья при разных вариантах условия и убедились: жизнь втроем (при наличии полноты любви, другим нельзя!) избавляет от страданий и приносит искомое счастье.

Итак, условие задачи (утилитаристы любили излагать свои этические построения в виде арифметических задач): человек имеет право быть счастливым, счастье невозможно без полноты, человек любит двух женщин, они необходимы ему для полноты его личности и для его счастья, и он считает, что трансляция любви на новые объекты увеличивает ее количество, а следовательно, количество счастья.

Он не может утратить счастье, вне счастья он просто не существует

Сцена объяснения с женой — одна из самых мощных и тонких в кинематографе Варда. Это рифма к началу фильма, то же место в лесу — прекрасный рай их еженедельного пикника, — те же позы, те же разговоры, но есть изменение в условии: жена заметила, что никогда еще не видела мужа таким счастливым. В их диалоге важны каждое слово, каждая подробность, каждая интонация, каждое мимическое движение.

— Мы как яблоневый сад. Сад за оградой. И вдруг я замечаю яблоню, которая рядом с оградой и цветет вместе с нами. Еще больше цветов, еще больше яблок прибавляется к нашим.

— Кто-то любит тебя так, как я?

— Не так, как ты.

— И ты тоже влюблен?

— Да, так получилось. И это — такая радость. Разве я стал другим с тобой? Не такой добрый? Меньше люблю тебя?

— Но я люблю только тебя одного. Я — твоя жена.

— Я люблю тебя. Посмотри на меня. Я люблю тебя. Это как будто у меня десять рук, чтобы обнимать тебя. И у тебя есть десять рук для меня. И мы вместе. Но, оказывается, у меня есть еще руки. Я ничего не забираю у тебя, понимаешь?

— И она не ревнует?

— Ей нравится, что я люблю тебя. Она не хочет ничего отбирать.

— А ты не хочешь жить с ней?

— О нет. Ты понимаешь?

— Это трудно. Это неожиданно.

— Если это причиняет тебе боль — я сделаю так, как ты хочешь. Если ты попросишь, чтобы ее не было, — ее не будет. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Ты и дети. Ты и я. Прежде всего ты. Ты знаешь, нельзя отказываться от жизни и от любви. Если бы ты могла любить меня по-прежнему и даже больше, если сможешь…

— Возможно. Да, думаю, я смогу.

И муж заключает любимую жену в восторженные объятия.

По правилам игры каждый из них должен решить эту задачку с наименьшими потерями. Для мужа ответ очевиден: если она сможет, его счастье, и, следовательно, личность обретут искомую полноту. Если нет, то его страдание от утраты полноты счастья будет меньшим ущербом, чем полная утрата счастья ею. Чернышевский бы согласился.

Ее решение — другое. Она думала, что сможет, но после его бурной радости и благодарных объятий поняла, что нет. Дальше: именно его радость и его объятья сделали для нее очевидным то, что он не сможет быть счастливым, сделав выбор. Более того, ее влюбленность — это влюбленность в его счастье, именно оно так магически действует на нее; он не может утратить счастье, вне счастья он просто не существует и она не сможет его любить.

Первая жена справилась лучше всех, создав все условия положительного баланса счастья

Поэтому она решает исчезнуть, чтобы избавить его от страдания выбора, а себя — просто от страдания. Когда дети, которые спят неподалеку в тени дерев, просыпаются и будят папу, мамы рядом с ним нет. И всего через несколько коротких монтажных склеек мы видим ее бездыханной, вытащенной из пруда, в котором она утопилась, — таком тихом и идиллическом, окруженном гуляющими парочками.

Герою больно, он искренне страдает, уезжает из города с детьми до конца лета. Но когда наступает осень, он возвращается и приходит к любовнице:

— Для меня лето было длинным.

— И для меня.

— Я тоже думал о тебе. Я все равно хочу быть счастливым.

— Я только боюсь занять чье-то место.

— Я любил вас обеих. Мне очень не хватает Терезы. И я люблю тебя. Это еще не все. Дети… Я хотел бы, чтобы ты полюбила их.

— Я видела их, они очаровательны.

— Может, ты не хочешь выходить замуж.

— Неважно.

— Ты мое счастье. Ты и твоя жизнь.

В финале герой с новой женой прогуливают детей по тому же лесу, ложатся в ту же постель, она готовит на той же кухне, и все совершенно счастливы, только цветовая гамма меняется на более спокойную, осеннюю, охристую, но пока золотую, все еще залитую солнцем. Первая жена справилась лучше всех, создав все условия положительного баланса счастья. И никакого трагического надрыва, стенаний, раздирания одежд и вырывания волос.

«Счастье» — результат последовательного и бескомпромиссного наблюдения над современной цивилизацией и блестящая демонстрация итогов этого наблюдения. Если счастье — высшая ценность, давайте доведем до ума все его условия и посмотрим, каков будет результат. Человек имеет право на счастье и хочет быть счастливым. Счастье требует полноты и не приемлет несчастья. Поэтому при столкновении интересов и принципиальном равенстве всех участников процесса давайте подсчитаем баланс счастья и несчастья и сделаем мотивированный выбор!

Трудно сказать, чего больше в авторской позиции — иронии или сочувствия, — ибо героям не позавидуешь. Именно этот идиллический фильм, который многие критики сочли поэтизацией мещанства, являет нам счастье как нечто зловещее в своем обаянии, притягательности и тоталитарности. Разве не на этом «Я все равно хочу быть счастливым» строится все что ни есть в нашей цивилизации, и разве может этому хоть кто-то и что-то сопротивляться? Поклонение счастью объединяет даже вечных антагонистов — буржуазных домохозяек и протестующих хиппи. Пожалуй, со счастьем может конкурировать только свобода.

Свобода

Зрители и критики недоумевали по поводу «Счастья», но «Серебряного медведя» картина получила. А вот следующий фильм Варда, «Создания» (другой перевод — «Персонажи»; Les créatures, 1966) провалился (пока пропустим этот сюжет, но обязательно к нему вернемся). В это же самое время после оглушительного успеха «Шербурских зонтиков» (Les parapluires de Cherbourg, 1964) Жака Деми приглашает в Америку компания Columbia Pictures; Аньес как верная жена едет с ним и попадает в эпицентр левого взрыва:

«Я не собиралась задерживаться надолго, но этот город [Лос-Анджелес] сразу соблазнил меня, очаровал. Движение хиппи сотрясало город и его жителей. Свобода, мир и любовь, долой войну во Вьетнаме! Да здравствуют «Черные пантеры»! Эмансипация женщин! Огромные митинги за мир проводились в общественных парках» («Побережья Аньес»)

Все, что Варда будет снимать в Америке, будет про это сотрясение. Хиппи, Вьетнам, Куба, протест, демонстрации, права человека… свобода.

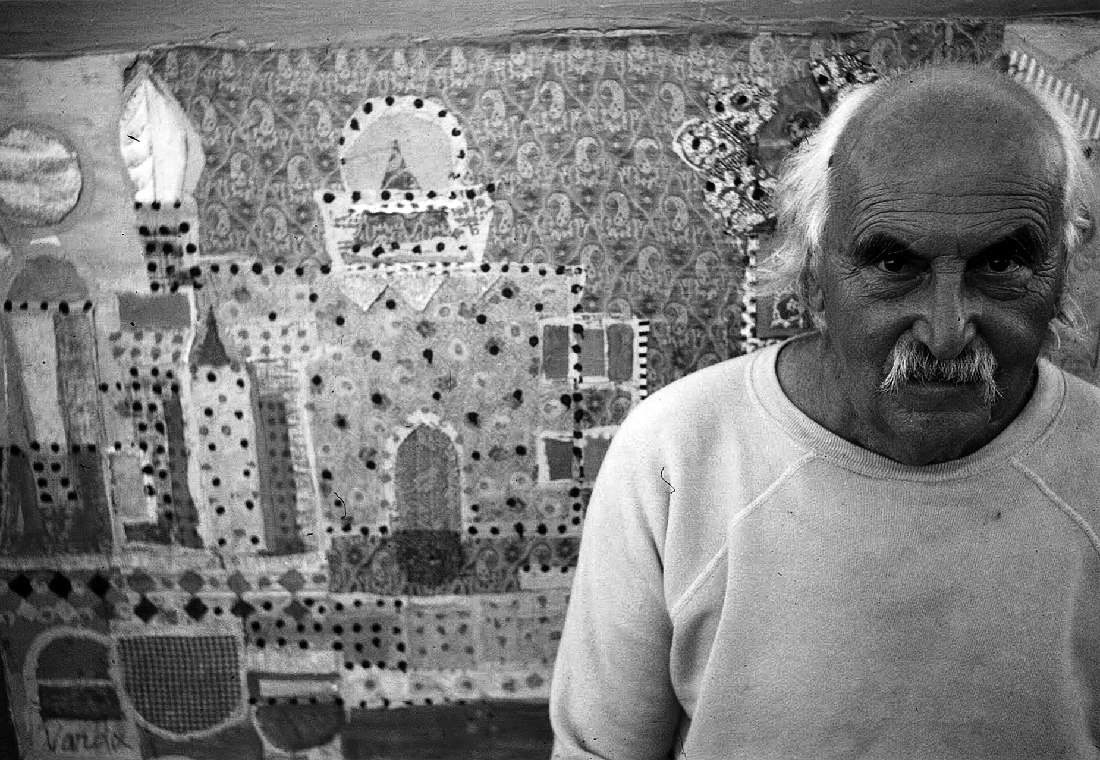

Первый же ее американский герой («Дядя Янко»; Oncle Yanco, 1967) — случайно обретенный родственник, брат отца, Жан «Янко» Варда, престарелый эпикуреец, живущий на старом пароме «Вальехо», пришвартованном прямо напротив Золотых Ворот в Сан-Франциско. Художник, придумавший особый стиль мозаик и коллажей из красок и осколков зеркал, друживший в Париже с Пикассо и Миро, в Лондоне — с Роджером Фраем и Дунканом Грантом, в Америке — с Генри Миллером и еще кучей народу.

Перед камерой он не только рассказывает о своей жизни, он продолжает ею, жизнью, наслаждаться: позировать, трепаться, отмахиваться от оператора (Аньес сидит с дядей за столом, делает знак оператору, и картинка исчезает), делать коллажи, готовить сногсшибательные обеды, кормить и поить всех, кто придет, ходить под парусом по заливу. В свои семьдесят четыре он выглядит круче бледных и радостно-расслабленных «детей цветов», во множестве слетающихся на паром «старого психа» (как любовно называет его Аньес Варда в одном из интервью). Это человек, отчаливший от берега зажравшейся и озверевшей цивилизации (фильм начинается с вьетнамской хроники) и устроивший себе остров свободы на отдельно взятом пароме.

В том же 1967-м во Франции выходит фильм «Далеко от Вьетнама» (Loin du Vietnam), смонтированный Крисом Маркером из документальных и игровых материалов, снятых Йорисом Ивенсом, Уильямом Клейном, Клодом Лелюшем, Жан-Люком Годаром, Крисом Маркером, Аленом Рене и Аньес Варда. Фильм эклектичный, яростный, саркастический и клокочущий, как вулкан. Кадры, снятые разными режиссерами, хроника и говорящие головы из телевизора, вьетконговская агитка и гламурная реклама монтируются как единое высказывание. Вся символика выставлена напоказ и жирно подчеркнута.

Вьетнам — это не страна в Юго-Восточной Азии, а апокалипсис, конец света, в котором погибла современная цивилизация

К примеру, так: загрузка красивых бомб на красивый авианосец, подвешивание их на крыло красивого самолета (много молодых красивых парней), самолет красиво взлетает в небо. Монтажная склейка — и грязные от пота и копоти тонкие глазастые вьетнамки льют невысокие бетонные кольца: их можно зарыть в землю, запрыгнуть туда во время бомбежки и закрыться крышкой (камера проезжает вдоль торчащих из-под земли голов). Еще нам объясняют, что осколочные бомбы с военной точки зрения очень удобны: они не портят материальные объекты, только живых людей. Или: по улицам Америки и Европы шагают толпы озабоченных демонстрантов, на одних плакатах написано «Позор!», а на других — «Бомби Вьетнам!»; их столкновения между собой напоминают деревенскую «стенку на стенку», до первой крови.

Правда, драка после первой крови только шибче. Фидель Кастро и Хо Ши Мин говорят в камеру все, что думают; вьетнамский агиттеатр разыгрывает фарс «Янки, гоу хоум!» под хохот собравшейся деревни; людей по частям достают из-под обломков стен. Как только болевой шок от визуального ряда и нарастающая скорость монтажа делают просмотр фильма невыносимым, Маркер делает паузу, кадры перестают стучать по голове, глаза могут отдохнуть: в кадре один человек, который хочет что-то нам сказать, — всего лишь одно лицо, один голос.

В фильме два таких эпизода. Первый монолог произносит актер Бернар Фрессон (режиссер эпизода Ален Рене, текст Жака Штернберга). До этого нам уже сказали за кадром все, что сейчас банальность, а тогда — нет: Вьетнам — это не страна в Юго-Восточной Азии, а апокалипсис, конец света, в котором погибла современная цивилизация. Вьетнамская война — первая война в мировой истории, которую каждый может видеть в прямом эфире, как телешоу, прямо у себя дома. Она поместилась в нестрашный ящик на нестрашной тумбочке, и это радикально изменяет само понятие войны.

Но человек на экране сейчас не о них, империалистах. И не о равнодушных обывателях, бог с ними со всеми. Он о нас, сочувствующих, которые все же досмотрели фильм до этого момента, а не ушли, раззевавшись или хлопнув дверью. Так вот:

«Вы говорите, что вы на стороне жертвы, но это неправда. Это как распродажа. Вьетнам подороже, Судан подешевле, курды совсем за гроши. Вы выбираете себе жертв для сочувствия. Есть жертвы, которые в моде, которые вас устраивают. Сегрегация мертвых…»

Это, в общем, пощечина. Неожиданно и даже где-то обидно. Но заслуженно.

Если вы и на этот раз остались и продолжаете смотреть, то нужно будет выслушать еще и Годара. В кадре только он, его камера и его голос. Очень пижонски снятая камера и режиссер за ней (и так, и сяк, и сбоку, и осветительные лампы зажигаются ритмично). Голос очень спокойный, как река течет; Годар вообще любит поговорить, это все знают. Он цитирует Че Гевару («Создавайте второй, третий, много Вьетнамов»), манифест Андре Бретона. Рассказывает, что когда ему не разрешили поехать во Вьетнам, он понял одну простую вещь: каждый, кто сейчас не во Вьетнаме, должен организовать себе свой собственный Вьетнам. Свой личный фронт сопротивления.

Режиссеры? Хорошо, от них тоже может быть польза. Они могут громко закричать. У других людей меньше возможностей кричать. Поэтому режиссеры должны очень громко кричать о том, про что другие предпочитают молчать. Потому что мы живем в мире, «который делает искусство из собственного умолчания, собственного головокружения и собственного насилия».

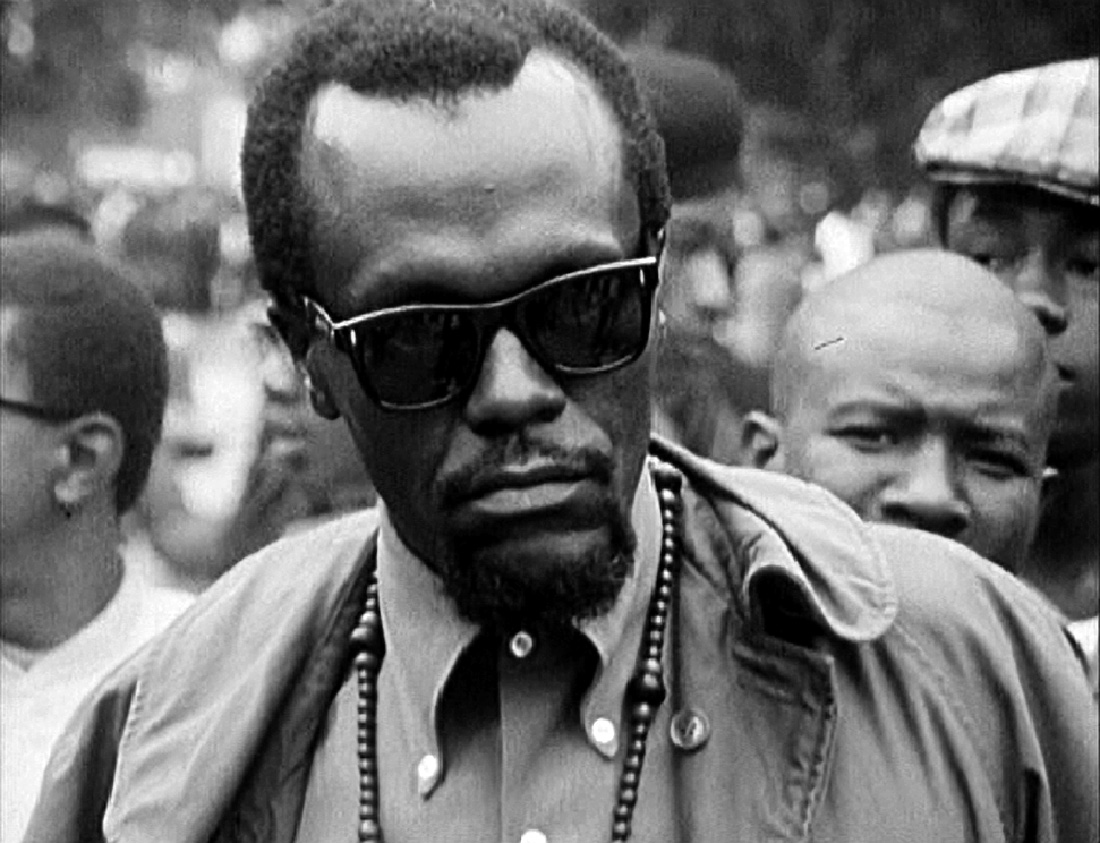

Аньес Варда не нужно уговаривать на свой Вьетнам. В 1957-м она ездила в Китай и привезла тысячи фотографий китайской революции. А в 1962-м — тысячи фотографий из восставшей Кубы. Она знает, что умеет кричать. В 1968 году она не может быть во взбунтовавшейся Франции, потому что живет в Лос-Анджелесе. Зато она добивается разрешения на интервью с Хьюи Перси Ньютоном, человеком, который создал «Черных пантер» и сидит в тюрьме по сфабрикованному обвинению в убийстве полицейского (Варда наврала тюремному начальству, что представляет французское телевидение).

Ее фильм «Черные пантеры» (Black Panthers, 1968) получается самым «объективистским» по интонации (режиссер за кадром тоже молчит), но целиком пристрастным по материалу. На экране — митинг в защиту Ньютона: люди говорят о том, что пора кончать разговоры. Они убеждены и убедительны. Сам Ньютон молод, умен, обаятелен — совсем не убийца. Белые полицейские выглядят и ведут себя как свиньи, недаром так их прозвали «пантеры». Еще раз: фильм пристрастен, и симпатии автора очевидны.

Но то, как видит Аньес Варда, не позволяет зрителю увлечься и отвлечься от того, что речь идет о насилии. В фильме много разбитого стекла: зеркало, витрина, стекло автомобиля. Сквозной кадр — пулевое отверстие в стекле, отражающем тех, кто проходит мимо; текущую мимо жизнь, которая теперь навсегда ранена. И как бы ни был справедлив протест на экране, он — еще одно насилие, и ничто другое.

Примерно через год после того, как была снята картина, «пантеры» и полиция начали настоящую охоту друг на друга, погибло много людей. Фильм Варда — это история отдельно взятой революции, увиденной почти в самом начале: с ее отчаянием, невозможностью терпеть унижение, взволнованными идеологами, свирепой решимостью «отдать жизнь», а главное — очевидной справедливостью, потому что так жить нельзя. И о том, что насилие, каким бы справедливым оно ни казалось, все же разбивает жизнь.

Сразу же после «Черных пантер» Аньес Варда снимает «Любовь львов» (Lions Love, 1969). Этот поворот кажется немыслимым: после всего, что было, снять дурашливую безделушку про легкомысленную богему, развлекающуюся в Калифорнии, да еще и во время убийства Кеннеди?

Секс и политика, разговоры о Вьетнаме в постели

Когда появляется вечная тема «любовь ли петь, где брызжет кровь», всегда приводят в пример Пушкина. Как в 1817 году Пушкин, несмотря на все упреки Николая Тургенева в легкомыслии, все же написал свой мадригал Голицыной, в котором позволил себе соединить инвективу и комплимент, примирившись с неважным отечеством только потому, что в нем существует прекрасная женщина. И в хрестоматийном послании Чаадаеву, тоже не по правилам, сравнил ожидание свободы с ожиданием возлюбленной. Только для политиков свобода — это про политику.

Для поэтов свобода — это про все. Сохранилась запись любопытного интервью Аньес Варда и Сьюзен Зонтаг от 10 декабря 1969 года Жаку Кроллу (CBS-TV), в котором интервьюер говорит: «Это фильм про гротескных маргиналов», — а Варда отвечает: «Нет, это просто свободные люди», и несколько раз повторяет это в ответах на разные вопросы. А когда интервьюер совершенно очевидно начинает нервничать и раздражаться, и после показа фрагмента (трое молодых актеров дурачатся вовсю и, раскрасившись и разодевшись кто во что горазд, пародируют голливудские трагические штампы) даже вопиет:

«И вы не считаете их гротескными?» — Варда отвечает: «А вы считаете их гротескными? Всех, кто не такие, как вы? Вы фашист?» А Сьюзен Зонтаг (естественно, сделав стойку на слово «фашист») говорит вконец растерявшемуся журналисту: «Это один из немногих фильмов за последнее время, в котором я узнаю живых людей».

Митинги, бунты, письма протеста, голодовки, манифесты о свободе искусства и свободе чувств ковали новых людей

В «Побережьях Аньес» Варда назвала «Любовь львов» «мой голливудский фильм о хиппи». Главные роли сыграли любимая муза Уорхола, Вива, она же Джанет Сьюзен Мари Хофман (только что снявшаяся у него в «Голубом кино»: секс и политика, разговоры о Вьетнаме в постели), и Джеймс Радо, и Жером Раньи, авторы текстов к мюзиклу «Волосы» (опять же хиппи, любовь и Вьетнам). Трое молодых актеров приезжают в Голливуд, собираясь делать карьеру, но вместо этого прекрасно проводят время друг с другом, фонтанируя эмоциями и идеями, а сыгравшая саму себя режиссер Ширли Кларк на какое-то время становится их гостьей.

Они действительно живые, талантливые и свободные, то есть к их чувствам и мыслям не примешивается ничто навязанное или рекомендованное к исполнению, они живут так, как будто изобретают каждую эмоцию и каждое ощущение заново. «Любовь должна быть переизобретена». В конце концов, способность человека понимать, что он чувствует, получать удовольствие от этого чувства и быть самим собой — это талант. А талант — это тоже про свободу.

***

Свободе шестидесятых было хорошо: слишком очевидно было, что ее кругом не хватает, и слишком противны были противники. Свобода была молода, легка на подъем и знала, что делать: требовать, наезжать, качать права. Митинги, бунты, письма протеста, голодовки, манифесты о свободе искусства и свободе чувств ковали новых людей независимо от того, были ли это участники событий, зрители или противники.

Дайте странам право на их собственную жизнь. Дайте людям право на их собственную жизнь. Дайте людям право на их собственное тело. Дайте людям право на их собственные суждения. Дайте людям право на их собственные чувства. Свобода шестидесятых, пропитав повседневность, стала правозащитой: о чем бы и о ком бы дальше ни снимала Аньес Варда, правозащитная составляющая была в каждом ее фильме.

Но важно и другое. В шестидесятые право быть самим собой реализуется как уход, отрыв, taking off. Героиня фильма «Одна поет, другая нет» пытается объяснить сначала родителям, потом мужу: «Я хочу петь на улицах!» — и не понимает, почему они не понимают, отчего она не хочет поступить в консерваторию или заняться домом. Те, кто ушел, идут по дорогам и всех встречных и поперечных спрашивают: «Почему вы не уходите?» От косных, надоевших, тиранических, скучных семьи, работы, города, страны, реальности.

И само собой разумеется, что на сам факт отрыва тратится столько сил, что он сам по себе уже и есть — искомая новая жизнь. Шестидесятые полыхали так ярко, что сожгли весь свободный кислород. На семидесятые, а тем более восьмидесятые его просто не хватило. Фильм «Без крова, вне закона» (Sans toit ni loi, 1985), как всегда у Варда, диагностически точен. Мона (в блистательном исполнении Сандрин Боннер) родилась уже тогда, когда отсутствие среды у «свободного человека» так же не нуждается в объяснениях, как укорененность в среде у «обывателя». Это просто один из общественных стереотипов, добавившийся к предыдущим. Мона не спрашивает: «Почему вы не уходите?», как никто не спрашивает у нее: «Почему ты идешь?»

Но Варда снимает фильм не про новый стереотип, а про то, что свобода в ее онтологическом качестве, в отличие от правозащиты, вообще не предмет выбора или его инструмент, а свойство вещи. Свойство существовать отдельно, не в мире, но рядом, и не из идейных соображений, а вследствие специфического внутреннего устройства. Мона Бержерон — это не Одинокий Беспечный Ездок, а Посторонний. Только мир заполнен не одуряющей жарой, а невыносимым холодом.

Зима на юге Франции — с точки зрения северян это, конечно, оксюморон. В первых же кадрах ветер гонит дым и пыль по безжизненному полю, пространство выморожено и пусто, как дом, в котором давно никто не живет. Оператор Патрик Блоссьер делает изображение остраненным и холодным, но магически притягательным: песок, море, поле, трава, сады и виноградники — блеклые, но не выцветшие — будто подернуты изморозью, припорошены легким платиновым блеском, — не мертвые, но и не живые.

Изуродованные болезнью платаны очень выразительны: прихотливая форма, обведенная изнутри темной линией дупла, повторяющей контур дерева, на фоне монотонного выбеленного неба. Даже на обитаемых домах лежит печать запустения, точнее — старения, когда видны следы разных слоев краски, выщербленное дерево, прибитые тут и сям заплатки из чего попало, тоже выщербленного (все составляющие эстетичны). Много оставленного, необитаемого жилья: от развалившейся летней хижины до роскошного поместья; жизнь ушла — то ли насовсем, то ли спряталась на время холода.

Встретились случайно: она скурила его траву, он получил по голове от забравшихся в замок воров, и она сбежала, стащив его радио

Пейзаж (назовем это пейзажем) не поменяется. Но героиня будет все время выглядеть по-разному: камера будет в каждом эпизоде приноравливаться к взгляду того, кто смотрел на Мону и запомнил ее. Голос Аньес Варда за кадром сообщает, чтó видевшие девушку рассказали о ней, поэтому мы собираем ее из чужих взглядов, глядим в разную оптику. На одной из своих выставок в 2010 году Аньес Варда демонстрировала инсталляцию: спокойное море, отраженное множеством зеркал, кажется взволнованным. Непроницаемая Мона, отраженная взглядами свидетелей, наделяется свойствами. Но получившийся объект — продукт оптического обмана.

Первое свидетельство — случайный прохожий, который находит тело и дает первичное определение, родовидовое: «Женщина в канаве, мертвая, мертвая». Полицейский осмотр: мы видим изношенную одежду и рваное одеяло, и все это странного цвета (еще один очевидец: «Кто-то бросил ее в винный чан»). Полицейский командует: «Сфотографируй лицо!» — камера послушно приближается, лицо — молодое и мертвое. Прибрежный песок, режиссер за кадром: «Мне кажется, что она вышла из моря», — и героиня выходит из моря прекрасной живой Афродитой, легкая фигурка на фоне прибоя.

Монтажная склейка: открытки с голыми девушками на берегу, рассованные по кармашкам стойки в курортном магазинчике; и двое местных, покупая открытку, вспоминают эту вышедшую из моря девушку как одну из этих гладких соблазнительных девиц. Водитель, которого она остановила, но недвусмысленные предложения которого отвергла, рассказывает своему приятелю: «Я таких вышвыриваю». На что его приятель отвечает, что, похоже, чуть не снес ее вместе с полуразрушенным бунгало и что она «спала как ангел».

Становится все очевиднее и очевиднее: каждый свидетель видит то, что в состоянии увидеть; то, что хотел бы увидеть и даже, возможно, мечтал иметь для себя. Девушка, у которой героиня просит напиться, говорит потом родителям: «Я бы хотела уехать отсюда. Девушка, которая просила воды… она свободна. Идет куда хочет». Хозяин заправки: «Она сказала: у тебя грязные мозги. Какая нахалка!» Горничная, которая убирает в поместье и обнаруживает Мону и ее приятеля спящими: «Хотела бы я, чтобы мы с Паоло спали, как те влюбленные в замке, обнимая друг друга», и это звучит уже почти комично, потому что зрителю тут же покажут и еще повторят словами: Мона и ее приятель встретились случайно, она скурила его траву, он получил по голове от забравшихся в замок воров, и она сбежала, стащив его радио.

Свидетелей много, все запомнили эту девушку, но каждый может сказать только то, что почувствовал, когда ее увидел. Она появляется в их жизни как чистая идея, которую они безошибочно идентифицируют как идею свободы.

Аньес Варда не делает свободу мотивированной или привлекательной

Про очевидцев понятны две вещи: во-первых, какую свободу они хотели бы или не хотели для себя. А во-вторых, как бы они ее ни хотели, они все равно ее не выберут; ни такую, как у Моны, ни любую другую. Девушка, подавшая Моне воды и сказавшая матери, что хотела бы тоже уехать отсюда, выслушивает ответную реплику: «Но мать не кормит ее каждый день», вздыхает, отворачивается и остается за обеденным столом. Мона задела каждого, даже поразила — но уходит только она. Остальные остаются сидеть там, где сидели, приятно или неприятно пораженные тем, что свобода существует. И важно, что на тот момент, когда они, каждый по-своему, завидуют или переживают впечатление от свободы, они еще не знают, что Мона погибла. Знай они, их сожаления о неслучившейся свободе, возможно, поубавилось бы.

Аньес Варда не делает свободу мотивированной или привлекательной. Мона идет не потому, что хочет видеть новые места и новых людей, проповедовать что-то или найти себе свободный мир. Ее не отторгло общество: социальные мотивировки не работают совсем. Не считать же объяснением рассерженное: «Мне надоело быть секретаршей, и я бросила своих хозяев не для того, чтобы найти себе на дороге нового босса!» Скорее уж: «Мне все равно. Я иду».

Как сказала в одном из интервью Аньес Варда, фильм снят «справа налево», само движение в кадре строится на сопротивлении восприятию, героиня идет по встречной полосе, и важно именно это, а не конечная цель движения. Если она откуда-то и ушла, то уже забыла откуда; по крайней мере, в ней уже ничего не сохранилось от центробежной энергии отрицания и освобождения. Она уже преодолела притяжение и находится в состоянии свободного полета, и, чтобы попасть куда-то, куда хочется по осознанному выбору, нужно такое же усилие, какое раньше требовалось для того, чтобы оторваться. Но в ней нет желания делать это усилие, и мы не знаем, есть ли такая возможность.

Индивидуальная неповторимая жизнь — это то, что Аньес Варда умеет снимать лучше всего

Мона не дается позитивным характеристикам. Она не добрая или умная, красивая или честная, счастливая или довольная — равно как не злая или глупая, несчастная или неудовлетворенная. Свобода не получает в фильме характеристик и определений — она вещь в себе, непроницаемая для взгляда снаружи и неформулируемая изнутри. Каким бы символичным и сюрреалистичным ни был финал фильма (карнавальные чудища нападают и обливают винным суслом — просто местный обычай, ничего личного), это лишь повод для смерти, а не причина. Мона движется к саморазрушению потому, что выбравшая ее свобода не дает ей возможности защитить себя и удержать то малое, что ей нужно, чтобы жить, — зато несет холод, голод, грязь, незащищенность от насилия и одинокую смерть. Как и в фильме «Счастье», Варда строит динамическую модель абстрактной категории и демонстрирует, что свобода точно так же неотразима в своем обаянии и глотает адептов не поперхнувшись.

Но Аньес Варда не называет фильм «Свобода»; более того — в англоязычной версии картина названа «Бродяга», то есть в фокусе именно героиня.

Режиссеру и актрисе удается создать образ, который прекрасно существует вне онтологических интерпретаций. На Мону интересно смотреть независимо от тех идей, к которым ведет это смотрение; она органична и незабываема в самом прямом смысле этого слова, людей тянет к ней как магнитом. В ней есть то, что есть во всех героях Варда: радость и способность насладиться той минутой, которая сейчас, — недаром только она смогла развеселить старушку, которую все остальные воспринимают как источник наследства, обихаживают как старую мебель и коллективно ждут, «когда же черт возьмет тебя».

В Моне есть легкомыслие, способное сделать и соседнюю жизнь чуть легче — как в сцене в кафе, когда она тратит свою последнюю денежку не на бутерброд (его уже подарили), а на нечто растаманское в музыкальном автомате; и придорожное кафе на минутку расслабляется, что ему, усталому, только на пользу. Эта девушка и ее история имеют свою собственную ценность, как любая индивидуальная неповторимая жизнь. А индивидуальная неповторимая жизнь — это то, что Аньес Варда умеет снимать лучше всего.

Image. Автор. Искусство

В телевизионном проекте «Снимок в минуту» (Une minute pour une image, 1983) Аньес Варда комментирует фотографии, по минуте на снимок. Мы смотрим, а она говорит, что мы видим. Что происходит с фотографией, если на нее смотреть какое-то время? Рано или поздно воспринимающий начинает продлевать сюжет и характеры за пределы рамки, разворачивать нарративный потенциал статичного образа и «рассказывать» изображение. Если раньше Аньес Варда говорила, что кино — это движущаяся фотография со словами, то теперь она говорит, что фотография — это схваченное, пойманное, остановленное движение, «арестованное кино». Когда-то она перешла от фотографии к кино потому, что ей не хватало движения. Теперь ей не хватает паузы, чтобы рассмотреть то, что движется и ускользает.

В одном из сюжетов этого проекта Аньес Варда рассматривает кадр из фильма «Клео с 5 до 7». Клео выронила сумочку, зеркало выпало и разбилось, Клео пугается (плохая примета), и они с подругой торопливо подбирают то, что выпало из сумки, но разбитое зеркало уже не собрать. Режиссер вынимает из полуторачасового фильма ¼ секунды и смотрит на то, что получилось.

В центре кадра — отражение черного глаза в осколке зеркала. Аньес Варда трансформирует визуальный образ в слова: кажется, что этот глаз живет отдельно от рук, которые рядом; что он похож на черную дыру и на голову святого на блюде на одной из картин, названия которой она не помнит; что он напоминает куриный — из-за опущенного века (Клео смотрит вниз), да еще и перевернутого в отражении; что это взгляд курицы, которой сейчас будут рубить голову, и что разбитое зеркало в приметах означает смерть.

Горе ее так велико, что она не может говорить, а просто молчит

И все же будничность рук, которые ищут колпачок от помады, противостоит этому впечатлению. Аньес Варда говорит: я не вижу тут смерти, я вижу разбитое зеркало как разбитое «я»; разбитую не жизнь, но память; кусочки прошлого, которого теперь больше не существует. Фильм слишком скор, чтобы этот куст ассоциаций-сюжетов успел расцвести. И любопытно, что режиссер захотела сказать зрителю что-то об этом кадре сама, словами, почти двадцать лет спустя.

Описывая то, что она делает, Аньес Варда часто пользуется словом image. Мы вынуждены каждый раз искать разные слова для перевода: образ, отображение, изображение, воплощение, представление, снимок, кадр. Аньес Варда, искусствовед по образованию и фотограф «по первой специальности», имеет особое пристрастие к визуальным образам (понимаем, что по отношению к кинорежиссеру фраза звучит странно, и все же оставляем за неимением лучшей). Ее фильмы хороши для рассматривания; кадр компонуется как произведение изобразительного искусства — как будто у нас есть время рассмотреть этот кусочек зеркала на земле с отражением глаза в нем и оценить композиционное соотнесение этого осколка и рук, вторгающихся в кадр с разных углов по диагонали, а также виртуозную демонстрацию того, как привычный повседневный предмет, оставаясь самим собой, провоцирует эстетические смыслы.

Фильмы начинают тяготеть к последовательности устных новелл

Она любит цитировать живописцев в своих фильмах и, как уже упоминалось, может отказаться от собственного кадра в пользу уже существующего живописного образа (картина Пикассо «Плачущая женщина» в «Побережьях Аньес»). Элисон Смит, автор монографии о режиссере, даже полагает, что в построении изображения для Аньес Варда важен опыт живописи позднего Возрождения, когда у каждой детали есть нарративный потенциал.

По сути дела, Аньес Варда строит изобразительный ряд как повествовательный текст, недаром она придумала слово cinécriture по аналогии с écriture и littérature. Ее фильмы хорошо пересказывать, перечисляя визуальные образы, следующие один за другим и сцепляющиеся в параллельный сюжет. Но и каждый из них, в свою очередь, содержит в себе свернутый сюжет, который просто не успевает развернуться.

В своих поздних картинах Аньес Варда начинает эти свернутые сюжеты разворачивать. Фильмы начинают тяготеть к последовательности устных новелл, рассказанных в кадре или за кадром: каждая отталкивается от первичного визуального образа. По композиции это больше всего похоже на роман эпохи Возрождения, но с единым повествователем — лирическим героем: новеллы удерживаются в составе единого целого не только общей рамкой, но и восприятием автора, ее эмоцией, ее комментарием, ее личностью.

Жанры высказывания могут меняться, образ автора — нет. Это настоящий лирический герой

Один из самых выразительных примеров — документальный фильм «Несколько вдов из Нуармутье» (Quelques veuves de Noirmoutier, 2006), представленный как медиапроект. Фильм начинается с вступления: в центре экрана — стол на морском берегу, вокруг которого движутся жительницы острова Нуармутье, потерявшие своих мужей; далее следуют их монологи, смонтированные режиссером, — она и сама одна из героинь. Медиапроект устроен таким образом: мы видим большой экран в центре стены, на котором проигрывается вступление — женщины молча движутся вокруг стола на морском берегу. Этот экран окружен по периметру меньшими, на каждом из них проигрывается монолог одной из женщин. Мы смотрим на картину в центре.

Мы можем воспринять ее как нечто цельное, воспринять ее сюжет как общий сюжет для всех этих женщин, связанных единством места, времени и судьбы; рассмотреть ее как если бы мы рассматривали произведение живописи или фотографии, где герои представлены своими лицами, позой, жестом, одеждой. Но если мы хотим, мы можем выбрать кого-то, кто интересен нам больше других, надеть наушники и выслушать историю героини. На одном из мониторов — Аньес Варда, потерявшая своего мужа, Жака Деми. Но горе ее так велико, что она не может говорить, а просто молчит. И именно ее молчаливая эмоция, сам факт ее присутствия в собственном фильме связывает героинь не меньше, чем этот остров и их общая вдовья судьба.

Молчание Аньес — классический минус-прием. Как правило, она говорит, и много говорит. Поздние фильмы Аньес Варда совершенно неотделимы от ее голоса — неповторимого, хрипловатого, с прихотливыми модуляциями, — своего рода словесного контрапункта к изображению. Жанры высказывания могут меняться, образ автора — нет. Это настоящий лирический герой, прямо по Тынянову; принадлежащий не отдельному произведению, но всему позднему творчеству Аньес Варда.

Вернемся к уже упомянутому проекту «Снимок в минуту» и рассмотрим еще несколько сюжетов.

Пожилая женщина, простоволосая, на фоне стены. Ее лицо выражает напряжение и страдание, ее рот презрительно сжат, ее глаза полыхают ненавистью. Варда разматывает клубок эмоций в рассказ об алжирской женщине, с которой стащили чадру, чтобы сфотографировать на удостоверение личности; о призывнике-фотографе, которого заставили пойти на войну; и о том, что для него фотографировать эту женщину — это и есть война. О той ненависти, которую они оба (по разные стороны камеры) испытывают к насилию. И о сочувствии, которое фотограф испытывает к своей героине.

Фотография-коллаж, на которой обнаженный юноша лежит на руках у четырех пожилых женщин, глаза которых закрыты полоской ретуши, с легкостью интерпретируется через постмодернистское сочетание разномастных культурных кодов: фильмы категории XXX, Пьета, эдипов комплекс, очередь за социальным пособием. Фотография, на которой изображена девушка с сигаретой, в лодке, на фоне большого океанского корабля, напоминает Аньес Варда песенку из «Трехгрошовой оперы», которую она тут же напевает, и тошноту при качке, и ту ночь на палубе корабля, когда она, первый раз сбежав из дома, спала на свернутом канате под звездным небом.

Фотография, на которой мы видим брошенные в ров тела расстрелянных и чьи-то ноги в форменных брюках, спокойно, с чувством выполненного долга, шагающие прочь от этого места. Аньес Варда говорит:

«Это фотография с отличной текстурой, тонкими оттенками черного, белого и серого. Что прекрасно, что является искусством, когда мы знаем, что смотрим на братскую могилу?»

Режиссер может «рассказать» изображение любым способом: восстановить закадровую реальность, описать свои ассоциации, воспоминания или эмоции, применить культурные коды, использовать изображение как повод для риторического вопроса либо красноречиво отказаться от говорения об увиденном. Каждый, кто писал в школе «сочинение по картине», поймет, что мы имеем в виду. Поздние фильмы Варда — это и есть такие сочинения по увиденному. Если продолжить аналогии с живописью, это может быть натюрморт или пейзаж, но чаще всего это жанр или портрет.

Аньес Варда всегда обладала особым даром видеть лица или вещи, начиная с уличных прохожих в «Опере Муфф» и незабываемых портретов соседей по Рю Дагерр в «Дагерротипах» (Daguerréotypes, 1976). В литературе эти фильмы ближе к физиологическому очерку: человек и его лицо, его вещи, его дом, его улица, его дело, его история — неразделимы и явлены зрителю во всей своей полноте в каждом из своих элементов. И, как и положено по законам жанра, этот человек одновременно и индивидуальность, и тип: булочник, зеленщик, художник, мясник; влюбленная девушка, романтическая старушка, старый ворчун; количество классификаций можно умножать.

Именно из такого физиологического очерка вырос один из поздних шедевров Аньес Варда — «Собиратели и собирательница» (точнее — «Подбиратели и подбирательница»; Les glaneurs et la glaneuse, 2000). Герои — люди, которые подбирают то, что выбрасывают другие, и этим живут. Это ритмическая последовательность очерков; в центре каждого — свой герой, и все они объединены своей типичностью маргиналов и разъединены своей индивидуальностью сопротивления стандарту.

Варда забыла выключить камеру, и на видео записалось то, как крышка на веревочке раскачивается в такт походке автора

Когда-то подбирание оставшихся после сбора урожая колосков и других плодов было для бедных способом прокормиться и регулировалось соответствующим эдиктом. Сегодняшние собиратели-подбиратели не могут отговориться наследственной нищетой и невозможностью изменить социальные траектории, сиречь судьбу; напротив: этот образ жизни — их выбор, их способ сохранить свой неформат в отформатированной современности. Старая добрая традиция собирательства в фильме Аньес Варда превращается в свою полную противоположность: собирательство — это бунт, протест, страсть, свобода.

Человек, в прошлом дальнобойщик, у которого отобрали права за пьянство; теперь он обжился в вагончике и ходит на поле подбирать картошку, которая, в свою очередь, не вписалась в стандарты ЕС формой, размером и — судя по ожесточению, с которым ее выбрасывают, — характером (сюжет с картофелиной в форме сердца — сквозной и очень «человеческий»).

Человек, который днем продает журналы у метро, вечером ест нераспроданные яблоки из сломанных ящиков, валяющихся на рынке, и нераспроданный хлеб, который выбрасывает пекарня, а ночью бесплатно преподает французский иммигрантам-африканцам. Человек, который создал нечто среднее между Саграда Фамилия и Коcтницей из выброшенных кукол — сооружение, вселяющее некоторый ужас (куклы-инвалиды, иногда без головы, и головы отдельно, и улыбки их зловещи); но герой говорит, что ему жалко брошенных игрушек, и настроение сцены меняется.

Сверхкрупный план вздувшихся вен, морщин, пигментных пятен — космический ландшафт старости

Всех этих людей, независимо от их мотивов, объединяет одно: способность увидеть то, что сиротствует, выброшено или просто праздно лежит в пространстве и не нужно никому; способность подобрать и пристроить к делу. Собственно, именно этим и занимается Аньес Варда как режиссер — такова природа ее творчества. В этом фильме она со свойственной ей иронией демонстрирует это даже чересчур нарочито, редкий рецензент не упомянул «танец крышки от объектива»: Варда забыла выключить камеру, и на видео записалось то, как крышка на веревочке раскачивается в такт походке автора.

Взять те кадры, которые любой другой выбросил бы, пристроить к делу, и не просто пристроить, а вознести и сделать средоточием смысла (эпизод с подобранным на помойке циферблатом без стрелок не менее популярен у рецензентов в этом же качестве). В выброшенных вещах важно еще одно: входя в произведение искусства, они привносят в него жизнь, частью которой были, которую прожили сами и накопили ее в себе (это формулирует один из героев фильма — художник, создающий свои работы из мусора, но и Аньес Варда сама, как художник, любит коллажи). По сути, это и о документальном искусстве, и об искусстве вообще.

Аньес Варда впервые использовала в этом фильме маленькую цифровую камеру. Качество картинки непривычно, но выбор не случаен: маленькая ручная камера сводит к минимуму посредничество между автором и его героями, автором и его повествованием; эмоция, имеющая свойство мимолетности, проще уловима. Более того, возможность не выключать камеру делает процесс созревания образа видимым для зрителя. Юрист стоит посреди грядок с капустой с фолиантом в руках и рассказывает, что по закону люди имеют право подбирать то, что осталось и не нужно хозяевам. Тем временем живописность капусты прельщает автора, и она начинает бродить между грядок, снимая прихотливую капустную фактуру и переваривая только что услышанное от юриста, — и поворот темы приключается на наших глазах:

«Я стала ходить с моей маленькой камерой среди цветной капусты и снимать и другие овощи, которые попадали в поле моего зрения. Этот вид подбирания — изображений, впечатлений — не требует никакого специального разрешения, и такое подбирание в словаре определяется как мыслительная деятельность. Подбирать факты, действия и дела, подбирать информацию…»

Новеллистическое повествование перемежается или сопровождается авторским монологом, сцепляющим ассоциации:

«Для меня, такой забывчивой, то, что я подобрала, рассказывает о том, где я путешествовала. Удивительно: в токийском супермаркете, на последнем этаже, были картины Рембрандта, великого Рембрандта. «Саския», деталь. А теперь — моя рука, деталь (в кадре — руки Аньес на фоне репродукции «Саскии». — Е. Г.). Я думаю, это мой проект: снимать одной рукой мою другую руку. Чтобы почувствовать ужас этого…»

Аньес Варда снимает свою руку так, как когда-то снимала умирающего Жака Деми: сверхкрупный план вздувшихся вен, морщин, пигментных пятен — космический ландшафт старости, и голос за кадром: «Мои руки, которые говорят, что конец близок».

Автор занимается подбиранием впечатлений, потому что из них она создает искусство. А искусство — способ фиксации чего-то, что иначе исчезнет. Собирательство само по себе связано с жизнью плодов, зарождением, созреванием и умиранием — естественным природным циклом. Сквозные мотивы фильма, связанные с лирическим героем, — течение времени, старость и память.

Ничего, разрыв, пустота

Реплика в сторону: в поздних фильмах Аньес много фотографий. С определенной точки зрения именно фотография оказывается на пересечении всего того, что вызывает пристальный интерес режиссера. Фотография документальна, то есть фиксирует внеположенную автору реальность, но рамка и точка зрения, придающие случайным предметам статус образа, принадлежат автору. Фотография фиксирует мгновение, у которого нет длительности; но длительность ее восприятия возвращает ей утраченное время или изобретает его заново. Фотография изначально была создана, чтобы стать зацепкой для памяти; но весь вопрос в том, что именно мы должны запомнить.

Документальный фильм «Улисс» (Ulysse, 1982) посвящен одной фотографии, которую Аньес Варда сделала много лет назад: в центре кадра, на берегу моря, на гальке, сидит ребенок, рядом с ним стоит спиной обнаженный мужчина, в правом нижнем углу лежит дохлая коза. Сначала режиссер пытается вспомнить, что она думала, когда собирала эту композицию:

«Это было в воскресенье на море, недалеко от Кале. Когда я посмотрела на эту фотографию через пластиночный фотоаппарат, то через матовое стекло я увидела человека, стоящего на голове, внизу справа; мальчика, находящегося не слева, а справа; козу, парящую в небе, полном метеоров, подобную созвездию Зодиака…»

Потом режиссер дает слово тогдашним участникам событий: что вы помните об этом снимке и этом дне? Мужчина, ныне арт-директор журнала Elle, помнит только свое смущение и неловкость, когда его заставили позировать голым, говорит, что рад был снова оказаться в одежде. Узнает себя на другой фотографии, но говорит: «Я помню эту рубашку, но я не помню того, кто в ней. Как странно!» Мальчик, чьим именем названа фотография, теперь владеет книжной лавкой в Париже, у него жена и двое детей, и он не помнит об этом дне ничего. Его мать помнит, что они были на побережье, потому что у ребенка была болезнь суставов и доктор прописал ему морские ванны и массаж водорослями.

Сама Аньес рассказывает несколько сюжетов, один другого мифологичнее, а потом приводит хронику мировых событий того дня, но между ними и этим снимком — ничего, разрыв, пустота. Фотография оказывается неспособной выполнить то, что должна и к чему призвана, — законсервировать сегмент реальности, который попал в рамку; законсервировать нас самих, какими мы были тогда. Она только изображение, и «вы увидите в нем то, что захотите».

Точно так же и память: она не хранит смыслы, а порождает их, как и искусство. Фильм «Побережья Аньес» (Les plages d’Agnès, 2008) — мемуары человека, который внятно отдает себе отчет в том, что все, что мы помним, — это наши сегодняшние версии давно исчезнувшего мира. Мы можем сделать с этим миром все что угодно, потому что его больше нет, а мы все еще есть. Аньес Варда, как всегда, демонстративна во всех смыслах этого слова. Что значит «вспомнить»? Смотрим на старую фотографию. Приходим на берег моря и просим маленькую девочку поиграть с песком и цветочками.

«Я не знаю, как воссоздать эту сцену. Как вновь пережить момент? Для меня это кино, это игра. А вы думаете, что спустя семьдесят лет можно сделать инсталляцию с цветами и ракушками?»

Можно даже посетить дом, в котором жил ребенком. Режиссер стоит у окна своей бывшей комнаты и смотрит в окно. Внизу, в гостиной, — нынешние хозяева, симпатичная пожилая пара; хозяин страстно влюблен в свою коллекцию моделей паровозиков, и некоторое время они радостно разъезжают по кадру. Аньес Варда иронически резюмирует то, что удалось вспомнить при помощи фотографии, реконструкции и посещения собственной детской: «Часть «Дом детства» провалилась».

Ее близкая подруга Андреа, жена Жана Вилара, говорит о себе: «Моя память ускользает от меня иногда». Она помнит из этой жизни только стихи, может читать их часами, из всего мира она выбрала именно эту часть, чтобы помнить. Кадр из фильма «Джейн Б. глазами Аньес В.», вставленный в рамку фильма «Побережья Аньес», начинает засиживаться мухами на глазах изумленного зрителя. «Мои воспоминания роятся вокруг меня, как мухи. Я не решаюсь все это помнить. Я не хочу…»

Аньес Варда придумывает, создает, переизобретает свои воспоминания, придавая тому, что было тогда, тот смысл, который важен ей сейчас. Прошлое — такой же материал для искусства, как и любая другая реальность, просто сейчас пришло его время. Когда-то, в шестидесятые, Аньес сняла картину «Создания» («Персонажи»), которая, как она говорит, «никому не понравилась». Спустя сорок лет она вытащила этот фильм из коробок и создала фантастической красоты произведение искусства: к металлическому каркасу в форме дома прикрепила размотанную пленку, которая стала стенами и крышей. Молодые Катрин Денев и Мишель Пикколи, «два хороших и красивых актера», их лица, движения, кадр за кадром, «стали стенами, пронизанными светом».

Что такое кино? Свет, идущий откуда-то, схваченный образами, более или менее темными или цветными. Здесь я чувствую, что живу в кино. Кино — мой дом.