Фауст в Кремле. Пастернак против Сталина

СЕАНС — 47/48

Книга Юрия Юрченко «”Фауст”: Пастернак против Сталина. Зашифрованная поэма» парадоксальна. Первый ее парадокс на поверхности и потому не слишком бросается в глаза. Это — трагикомический парадокс. Ибо жанр расшифровки эзопова языка писателя нельзя сказать, чтобы так уж почетен и почтенен. У этого жанра скверная репутация. Довольно давняя, специфически российская. Допустим, Иван Киреевский издает журнал «Европеец», а некий критик в мгновение ока отправляет анализ передовой статьи шефу жандармов Бенкендорфу: обратите внимание на то, что у нас протаскивается в печать. В передовой статье нового журнала «Европеец» Иван Киреевский проповедует революцию! Подставьте в его статью вместо слова «разум» эту самую «революцию», и что получится?

Достигает расцвета этот жанр как раз в советское, специально сталинское время. Поэт Борис Корнилов пишет стихотворение про елочку. Есенинское, надрывное. Ни завета здесь, ни закона. Нет у меня ни друзей, ни жены. Молодость втоптана в землю по самый корень, как эта елка в лесу. Критик Лесючевский тут же выдает на-гора интерпретацию: «лес», «мир темный и пустой» — советская жизнь, а «елка» — недобитые троцкисты. Борис Корнилов получает по полной.

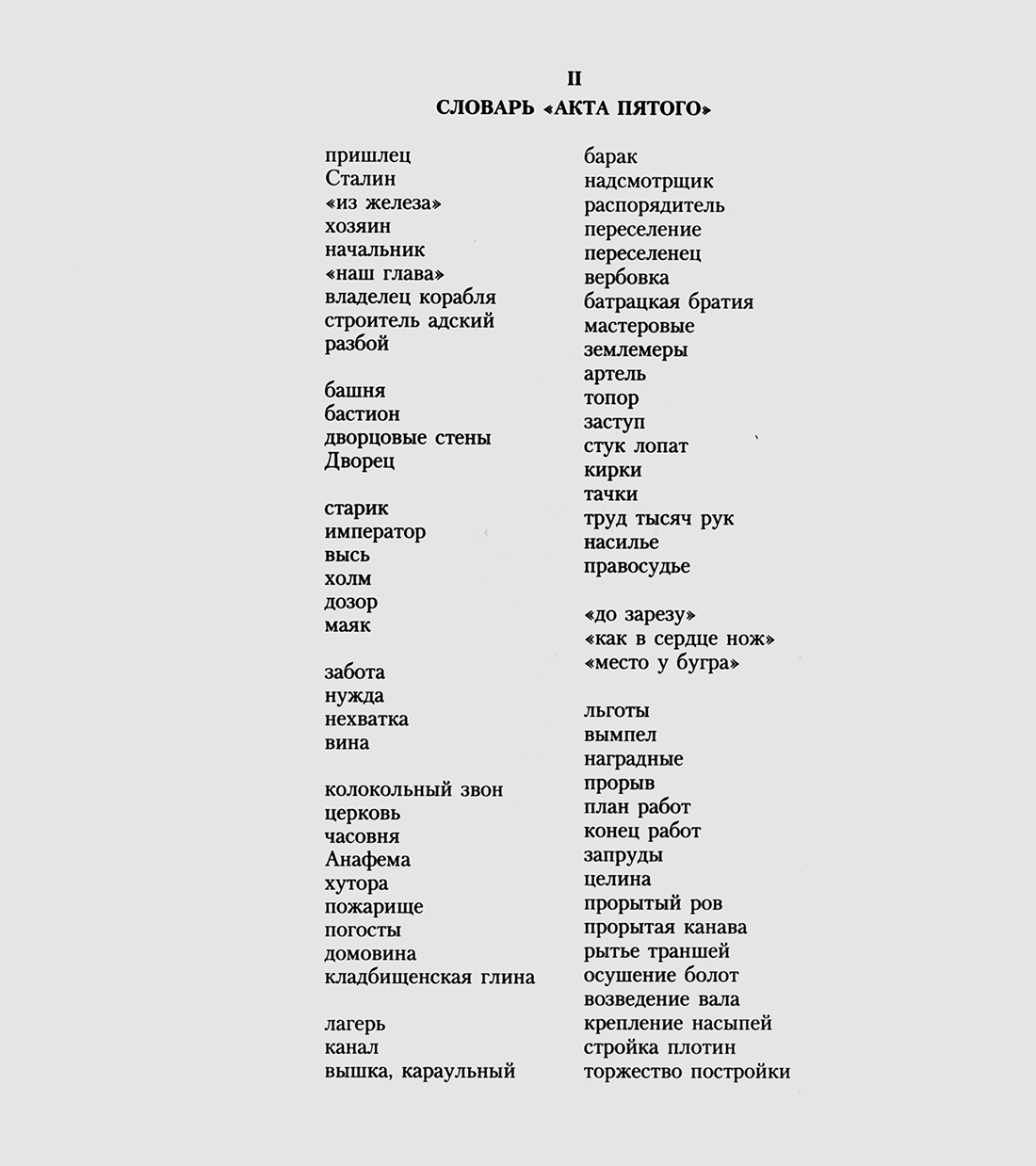

Юрченко в конце книги удивленно пишет: «Как это никто не заметил прямых намеков на сталинский террор в пятом акте второй части «Фауста», переведенной Пастернаком?» В самом деле, подставьте вместо слова «Фауст» в пятом акте второй части одноименной трагедии Гете в переводе Пастернака слово «Сталин» — это ж… антисоветчина чистой воды!

А давайте представим себе: кто-то все-таки заметил, что Фауст второй части — Сталин; что фаустианское строительство каналов — сталинские концлагеря; что Филемон и Бавкида, убитые подручными Мефистофеля по поручению Фауста, — это Ленин и Крупская; что лемуры, роющие могилу ослепшему Фаусту, — это чекисты и замученные чекистами зэки; что подчиненные Мефистофелю черти, «князья прямого и кривого рога», — это лично товарищи Хрущев и Каганович; что флибустьеры, которых Фауст и Мефистофель готовят для морских грабежей, — это предназначенные для пиратских акций флотилии Сталина… Кажется, все расшифрованные Юрченко факты изложены.

Наше время — время фаустианское, именно поэтому я и взялся за перевод «Фауста», а вовсе не для того, чтобы показать фигу в кармане великому государству и великой Революции

Кое-где, конечно, возможны варианты: например, можно предположить, что Филемон и Бавкида — это Зиновьев и Каменев, а их «хижина на морском пустыре» — это Ленинград, оплот последней, довольно мощной антисталинской оппозиции. А уничтожение Филемона и Бавкиды — это разгром этой самой оппозиции. Нет, наверное, Филемон и Бавкида — это Киров и Мильда Драуле (жена Леонида Николаева, убийцы Кирова, с которой у Сергея Мироныча был роман). Линкей (сторож на башне, который все видит, но ничего не делает, чтобы предотвратить преступление) в таком случае окажется руководителем ленинградского НКВД со славной фамилией Медведь. Поле для гипотез — открыто.

Предположим, что некий Лесючевский одолел вторую часть «Фауста» в переводе Пастернака и все это разглядел. И представил доклад в соответствующие органы. Мол, под видом перевода классического произведения немецкого гения формалист и космополит Б.Л. Пастернак протащил злобную клевету на советскую действительность. В этом случае Б.Л. Пастернаку — кранты. Само собой, изъятие его перевода из всех библиотек, неминуемый арест. А через много лет, когда перевод издали бы повторно, все бы удивлялись: он что, параноик, этот Лесючевский?

Впрочем, сложа руки Пастернак ареста дожидаться бы не стал: он сделал бы то, что делал не раз. Написал бы письмо на самый верх, в котором попытался бы объясниться. И если бы перевод вышел при жизни Сталина, то он, наверное, написал бы что-то вроде: «И в мыслях не было нанести вреда ни нашей революции, ни нашей стране, ни нашему государству, ломящемуся в века. Я писал о трагедии революционера, о трагедии того, кому приходится делать добро из зла, потому что больше не из чего; я писал об отважной готовности человека связаться с чертом, пойти на преступление ради великой цели преобразования мира. Это был тот самый разговор о жизни и смерти, Иосиф Виссарионович, о котором я когда-то Вам говорил. Конечно, в моем переводе немало примет и нашего революционного, жестокого, яростного, но прекрасного мира. Однако понять это как пасквиль — какое для этого надо иметь извращенное воображение! Фауст второй части — это обобщенный образ революционера. И если в нем выступают Ваши черты, Иосиф Виссарионович, то их не больше, чем черт Робеспьера, Ленина или Марата. Мне горько, что кто-то мог прочитать мою работу как грубую и злую антисоветскую агитку. Я никогда не писал агиток, тем более зашифрованных. Поэт ничего не шифрует. Поэт всегда говорит открыто. Наше время — время фаустианское, именно поэтому я и взялся за перевод «Фауста», а вовсе не для того, чтобы показать фигу в кармане великому государству и великой Революции».

Какой-то такой получился бы текст. Много лучше, разумеется, чем у меня, но смысл был бы такой. Здесь самое время перейти ко второму парадоксу книги Юрия Юрченко. Он — самый удивительный и самый интересный. Юрченко понял главное. Конечно, когда Пастернак переводил вторую часть «Фауста», он думал о Сталине. Конечно, он изобразил Сталина во второй части своего перевода так, как он Сталина понимал. И принимал.

Почему это — парадокс? Потому что бывает так: основной тезис правилен и все детали так же верны. Возможен и другой вариант: основной тезис неправилен, зато — масса верных, неожиданно верных деталей. Но если основной тезис — правилен, а детали неверны, то это — парадокс парадоксыч. Все дело в том, что Юрий Юрченко страшно много знает о ненавистном ему времени революции. Он знает об этом времени больше, чем Пастернак, в это время живший. Но само это время Юрченко не знает.

«Старейших корпораций господа, // Князья прямого и кривого рога! 1 // Без промедленья, всей толпой в дорогу! // Пасть адову несите мне сюда!»

1 Здесь и далее: выделено Ю. Юрченко.

К кому обращается Мефистофель? Кого зовет к гробу?. . Не иначе как членов Правительственной комиссии по организации похорон Фауста.

«Совет министров Союза ССР и Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза постановили: Образовать Комиссию по организации похорон Председателя Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик и Секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина в составе Хрущева Н. С. (Председатель), Кагановича Л. М., Шверника Н. М., Василевского А. М., Пегова Н. М., Артемьева П. А., Яснова М. А.»

«Кривой Рог» — это Украина, откуда в 1949 году в Москву прибыл Н.С. Хрущев. Откуда прибыл и другой «криворожец» — Л.М. Каганович. <…> К слову, Хрущев и начинал свою карьеру в Сталинском округе, то есть совсем рядом с Криворожским бассейном.

Честно говоря, я сильно сомневаюсь в том, что Борис Пастернак хоть сколько-нибудь интересовался продвижением Хрущева по карьерной лестнице. Со Сталиным он готов был говорить о жизни и смерти. Хрущева же в упор не замечал. Это Ахматова упорно твердила: «Я — хрущевка». Пастернак о Хрущеве говорил нечто совсем иное: «Так долго над нами царствовал безумец и убийца, а теперь дурак и свинья». «Безумец и убийца» — это масштаб шекспировский, а «дурак и свинья» — так… не стоящая внимания мелочь.

В своей книге Юрий Юрченко цитирует замечательный диалог Ахматовой и Пастернака о «Фаусте». Однако разницы в их подходах — не замечает:

В мае 1944 года, за год до конца войны, Ахматова предложила Пастернаку написать современного «Фауста», «Фауста» ХХ века, Фауста из той Германии, которая попала под власть Гитлера. Фауста, который в отличие от гетевского героя знает теорию относительности и умеет пользоваться современной техникой. Пастернак ответил: «Хорошо, Анна Андреевна, я непременно переведу «Фауста»». — «Вы меня не так поняли!» — и Ахматова снова принялась пояснять, каким стал бы Фауст в середине ХХ века. «Я Вас прекрасно понял, Анна Андреевна! — возразил Пастернак. — Непременно переведу».

Самое интересное в этом разговоре — ясная позиция Ахматовой и таинственная позиция Пастернака. Понятно, о чем говорит Ахматова. О том, что фаустианство показало в ХХ веке свои клыки. Поэтому теперь нужен новый «Фауст» — без финального апофеоза и вознесения на небо с радостным воплем: «Вечно-женственное манит нас!» «Фауст», переписанный с учетом, так сказать, вновь открывшихся обстоятельств. А вот ответ Пастернака более чем загадочен. Он ведь возражает Ахматовой. Она — об осмыслении и жизни, и литературы. Пастернак — о другом. Он практик и обещает сделать, что возможно: пересказать современным, выстраданным языком старую сказку, оживить для современников некий поучительный сюжет — отсюда все кривые и прямые роги.

Еще фрагмент из книги Юрченко:

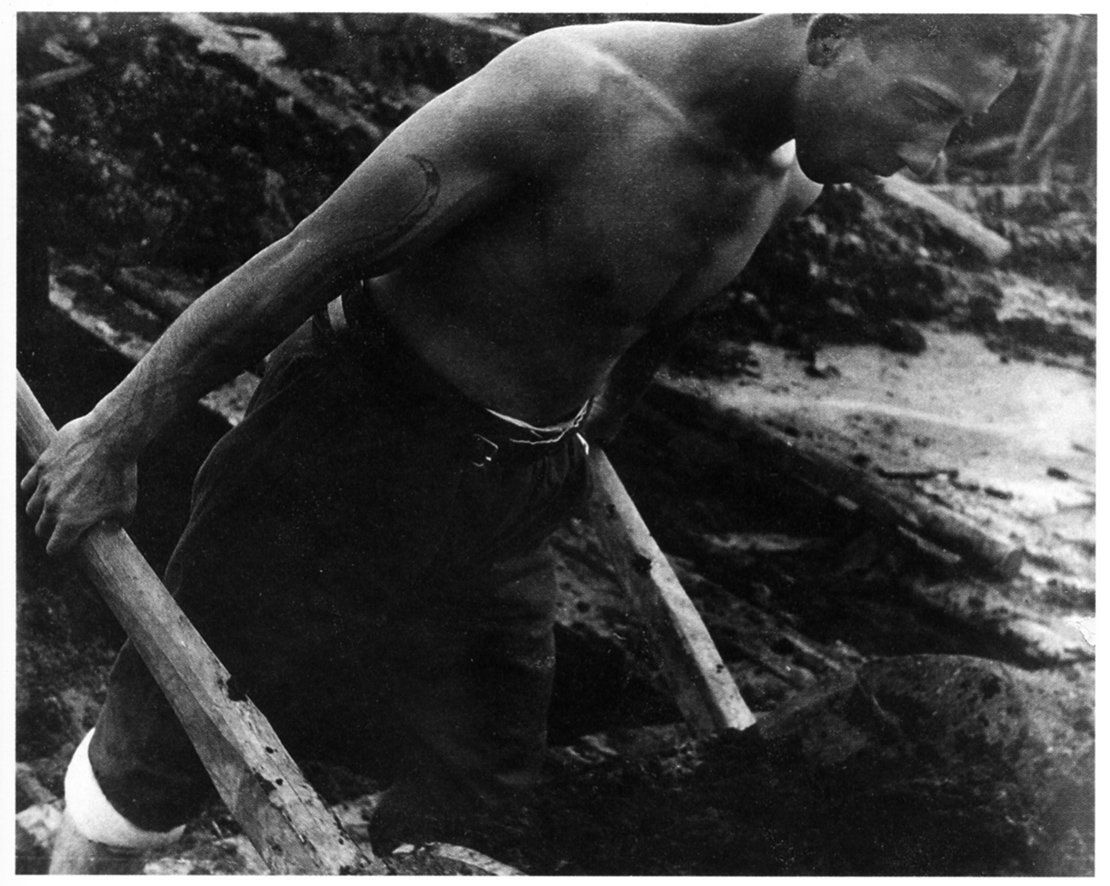

Лишь для виду днем копрами Били тьмы мастеровых: Пламя странное ночами Воздвигало мол за них. Бедной братии батрацкой Сколько погубил канал! Злой он, твой строитель адский, И какую силу взял!

<…> Мастера, профессионалы («спецы») работали на строительных объектах ГУЛАГа, в том числе и на строительстве каналов, в основном добровольно, «по комсомольским путевкам», и они — «мастеровые» — служили и своеобразным «прикрытием», для имиджа («для вида») стройки (страны), и иностранным (и своим) журналистам показывали именно этих строителей каналов и плотин, а «батрацкую братию, воздвигавшую за них мол», от глаз общественности прятали.

Здесь все довольно убедительно. «Великое строительство каналов», и правда, — опознаваемый знак сталинизма. Действительно, на поздних сталинских стройках труд зэков камуфлировали трудом комсомольцев. Что же касается первой печально знаменитой сталинской стройки, Беломорско-Балтийского канала, то там труд зэков не только не скрывался, но наоборот, старательно выдвигался на первый план. Именно туда ездила писательская бригада — посмотреть своими глазами, как созидательный труд делает из прежних уголовников, вредителей, саботажников, кулаков (а не батраков) сознательных строителей коммунистического будущего. Книга об этом так и называется: «Беломорско-Балтийский канал». «Позорная книга, воспевающая рабский труд», — так сказал о ней Солженицын. Вот этот факт Пастернак отлично знал, в отличие от того, из какой области прибыл в Москву Никита Хрущев.

Перейдем к третьему парадоксу книги. Самому главному. Парадокс этот формулируется вопросом. А почему Юрченко считает, что Фауст второй части пастернаковского перевода трагедии Гете — проклятие Сталину?

Фауст второй части у Гете — не совсем тот Фауст, что в первой; а у Пастернака Фауст второй части — совсем не тот, что Фауст первой

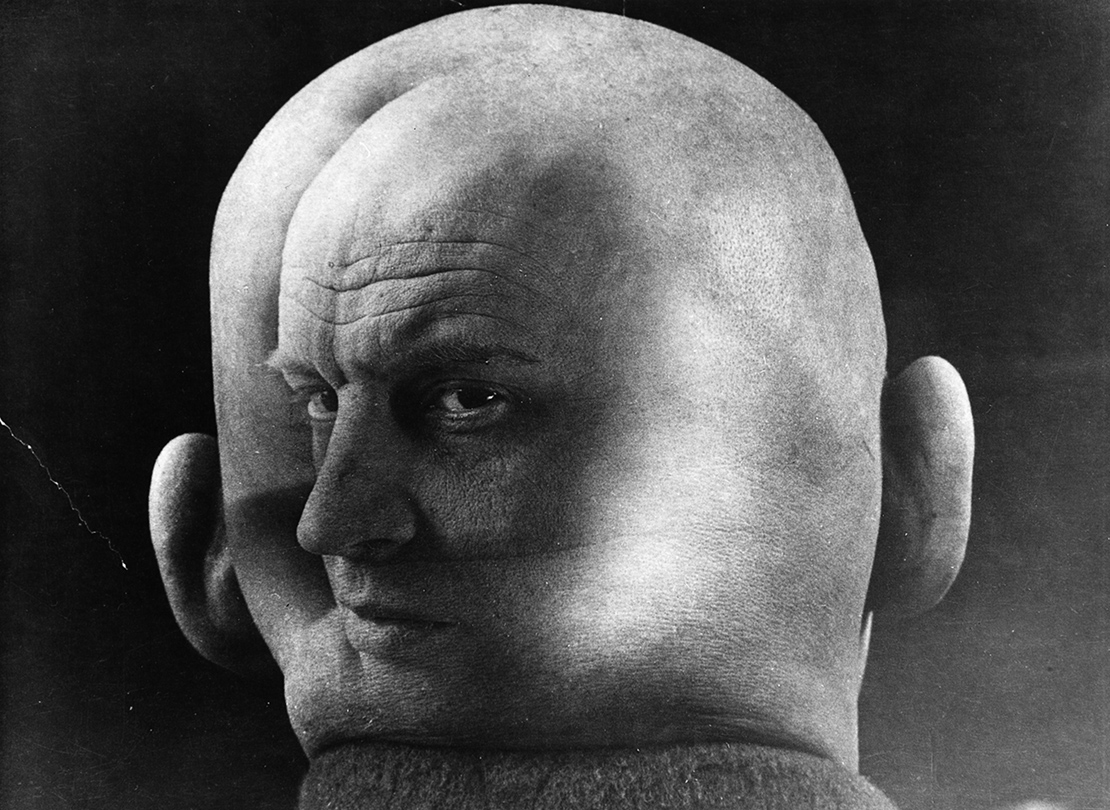

Поставим еще один эксперимент. Допустим, Юрий Юрченко беседует с каким-нибудь современным почитателем Сталина, а их немало и среди интеллигентов. Он приводит факты, называет преступления, а интеллигент отмахивается: «Да вы поймите: Сталин — это же титан! Это — Фауст! Герой великой всемирной трагедии! К нему нельзя подходить ни с мерками обычной человеческой морали, ни с мерками Уголовного кодекса…» Юрий Юрченко, наверное, изумится от эдакого… поворота темы. Но именно так поворачивает тему Сталина Пастернак в своем переводе второй части.

Почему Юрченко из всего гигантского текста выделяет только пятый акт? Пастернак ведь не только его перевел. Он перевел и финальный апофеоз Фауста, и посрамление Мефистофеля. Фауст у Гете и Пастернака не низвергается в ад, хотя там ему и место за все его злодеяния, а возносится на небо. В ад он низвергся бы в новом «Фаусте», который предлагала написать Пастернаку Ахматова. Но Пастернак нового не написал, а упрямо перевел старого.

И где, спрашивается, в книге Юрченко история любви Фауста к Елене? Как истолковать в предложенной им системе координат финал этого эпизода? Елена улетает на небо, оставляя в руках у Фауста только покрывало. Удивительно, почему Юрченко это не прокомментировал? Это же самоубийство Надежды Аллилуевой! Ведь именно после этого события Пастернак начал «глубоко и упорно думать о Сталине». Ходили слухи, что Аллилуева застрелилась за длинной занавеской, за шторой. Вот вам, пожалуйста, и покрывало вместо живой женщины в руках безутешного вдовца.

Но шутки в сторону. Юрченко, как всякому нормальному человеку, жутко и дико представить, что Сталин может быть оправдан. Но был ли нормален Пастернак — вместе со многими другими яркими представителями культуры ХХ века? Был ли нормален Хайдеггер, никогда и нигде не отрекавшийся от своих статей времен нацизма? Была ли нормальна Лени Рифеншталь, которая во время своего пребывания в Ленинграде на вопрос о Гитлере жеманно промямлила: «Гитлер был романтик»? Юрченко очень точно выделил важнейшую фразу во всей пастернаковской сталиниаде: «Он верит в знанье друг о друге предельно крайних двух начал». С той же точностью он обозначил: Фауст второй части у Гете — не совсем тот Фауст, что в первой; а у Пастернака Фауст второй части — совсем не тот, что Фауст первой. Более того, Юрченко заметил и куда более интересную вещь: Пастернак идентифицирует себя с Фаустом первой части.

Для Пастернака любовь Гретхен и Фауста — это история его связи с Ольгой Ивинской. Юрченко верно пишет, что, как и Гретхен, Ивинская получила за любовь титана, гения, сверхчеловека тюрьму и муки. И подкрепляет это замечание словами самого Пастернака: «Я оттого так быстро и легко перевел первую часть Фауста, что в это время и у меня в жизни все делалось, как в «Фаусте»; я переводил его «кровью сердца» и очень болел за эту новую кровь… Как бы в числе прочего, повторившегося с нею по «Фаусту», не повторилась с ней последняя сцена, как бы не попала она меж таких же стен…» И еще раз, куда сильнее: «Я опять говорю губами Фауста, словами Фауста, обращениями к Маргарите — как ты бледна, моя краса, моя вина — это все тебе адресовано». А когда «Фауст» вышел, Пастернак надписал на экземпляре Ивинской: «Олюша, выйди на минуту из книжки, сядь в стороне и прочти ее. 18.XI.53». (По-человечески — никакими книжками нельзя уравновесить то, что вынесла эта женщина за свою любовь. Две тюрьмы — одну при жизни любимого, другую — после его смерти.)

А теперь прикинем: если Пастернак себя идентифицирует с Фаустом первой части — с человеком, связавшимся с дьяволом, а Сталина — с Фаустом второй части, то не есть ли пастернаковский перевод — тот самый разговор со Сталиным «о жизни и смерти»? Не есть ли это воплощенное «знанье друг о друге предельно крайних двух начал»? Нет, не Поэта и Власти, а Поэта и Революции, или Революции, воплотившейся во Власть. Юрченко, кстати, об этом тоже пишет. Только он полагает, что знанье о другом крайнем начале выражено у Пастернака проклятьем, анафемой. Как ни страшно признать, это не так.

Юрченко упускает из виду «Доктора Живаго». Походя упоминает его в финале своей книжки. А зря. Ведь там тот же диалог, то же «знанье» поэта-индивидуалиста, которого не касаются «мелкие дрязги вроде переделки земного шара», с революционером, по горло влипшим в эту переделку. Юрий Живаго и Стрельников. Правда Фауста-поэта не зачеркивает правду Фауста-революционера. Это понял по крайней мере один (пусть и недоброжелательный) читатель романа великого русского поэта. Звали этого человека Набоков. В одном из своих интервью он презрительно, через губу обронил: совершенно, мол, непонятен восторг западной, антисоветски настроенной, либеральной интеллигенции по поводу «Доктора Живаго» — это же большевизанский, революционный роман.

Можно начать с угла — и прочесть сонет, можно снизу вверх — и получится политический анекдот, можно сверху вниз — и выйдет порнографический этюд

Почитайте про Стрельникова еще раз. Это — Фауст. Фауст второй части пастернаковского перевода. И Филемона, и Бавкиду расстреляет, если потребуется. И пиратскую эскадру снарядит, если будет нужно. И строить каналы зэков погонит. Как и Сталин. Перевод второй части поэмы Пастернака «Фауст» — отнюдь не обличение, не анафема. Вернее сказать, и анафема. Потому что анафема входит составной частью в сложное (скажем так) отношение Пастернака к Фаусту № 2, «предельно крайнему началу» того мира, к которому и сам Пастернак ощущал свою причастность — в качестве другого «предельно крайнего начала».

А может быть, оно и не так. Головоломка, ребус… С одного конца читается одно слово, а с другого конца — другое. Можно начать с угла — и прочесть сонет, можно снизу вверх — и получится политический анекдот, можно сверху вниз — и выйдет порнографический этюд. Пастернак был гением, но не литературы. Он был гениальным человеком — не по меркам надуманной модели человека, а по меркам явленной нам природы. Социальным мыслящим животным, с которого спрашивать сверх человеческих возможностей нечестно, но в рамках этих возможностей разумно и спросить. Он прыгал, чтобы увернуться. Сила этих прыжков была великолепна, но можно ли считать ее интеллектуальным усилием?. .

Читайте также

-

Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона

-

Online Casino Mit Visa Einzahlen

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

Перемещенные города, перевернутые смыслы

-

Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля

-

Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана