Гастарбайтер. История вопроса

Мое имя написано на моих пятках.

Когда они сотрутся, мое имя исчезнет.

Греческий мальчик с угла парижских улиц

Дофен и Пон-де-Лоди

СЕАНС — 43/44

Работа на чужбине — испытание тяжелое и унизительное. Вне зависимости от того, что за работа и что за чужбина. И дело не только в отсутствии «помогающих стен» и «родных созвездий», не только в сантиментах и метафизике патриотизма. Самый отъявленный социопат, работая на родной земле, выполняет — пусть сам того не ведая или не желая — общественную функцию; то, что он делает, становится (назавтра или спустя века) достоянием его страны. Пишет ли он книги, тачает ли башмаки, подметает ли двор — все питает лоно, породившее его. Быть дома — значит вносить лепту, даже если лепта жалка, а дом ненавистен. Каждый твой шаг связывает тебя с соотечественниками. Если общество — не пустой звук, если у него есть общая Идея, каждый трудодень — жертвоприношение на алтарь этой Идеи. Никто не эгоист на родине; тут и последний мерзавец, если он хоть что-нибудь делает, живет ради общего блага. Логика труда — крепчайшая из родственных уз.

Но стоит покинуть родные пределы, как все меняется. Отношения с работодателем становятся формальными и прагматичными. Ты работаешь за зарплату, за условия, и плоды твоей работы не принадлежат ни тебе, ни твоим близким — они принадлежат «чужому дяде», и он должен тебе за них ровно столько, сколько прописано в договоре. Ты укрепляешь чужую экономику, поднимаешь чужую культуру, и дети, бегающие по выметенному тобой двору, никогда не слыхали песен, которые ты пел, будучи ребенком. С окружающим миром ты связан не кровью, не языком, не верой, не генетической памятью, а цифрами, написанными на бумажке. Полбеды еще, если ты эмигрант, если уехал навсегда, порвал все связи и отрекся от постылой родины: можно попробовать обжиться, обрасти связями, сызнова засеять душевные гари. Но если работа — твой единственный интерес, прописка временная, а душа прикипать не намерена — быть тебе недочеловеком. Там, где ты работаешь, ты ничем не отличаешься от машины, полезного робота, ввезенного через границу, и твой контракт — лишь инструкция по эксплуатации: необходимое питание от сети (в местной валюте), положенная выработка. По окончании работы не забудьте обесточить. Никаких нравственных обязательств. А значит — ты не член общества. Ты — приставка к нему, дополнительное устройство, переносная флэшка. Которая однажды будет безопасно удалена. По крайней мере — безопасно для общества.

Во все времена стать гастарбайтером — значило волей-неволей явить себя великим грешником.

Фигура гастарбайтера вызывает сегодня такой интерес, что кажется новой. Будто не было фиванского царевича Геракла, искупавшего грех детоубийства на службе у микенского царя Эврисфея, или Иакова, который после трюка с чечевичной похлебкой бежал из родного Ханаана в Месопотамию и двадцать лет отработал там пастухом. Будто веками не жили евреи в рассеянии, покинув Эрец-Исраэль и дважды в год вознося молитву «Лешана габаа бирушалаим» — «В будущем году в Иерусалиме», — ненавидимые «местными» даже после трех столетий существования общины. Будто не превратился Рембо после нелепейшей дуэли из французского поэта в абиссинского негоцианта, управляющего факторией в Хараре. Все эти канонические истории связывает одно: работа на чужбине — это искупление греха, добровольное или предписанное свыше. И не столь важно, подлинный ли это грех или мнимый. Например, кули и африканские рабы были назначены недолюдьми заранее, они провинились в том, что принадлежали к определенной расе. Таким образом, раб — гастарбайтер от рождения. Другие искупали вполне житейские провинности: уголовники былых времен записывались в Иностранный легион, проштрафившихся чиновников назначали комендантами дальних колоний, где связь с метрополией почти не ощущалась. В этой связи показательна и судьба русских эмигрантов первой волны, которые казнились, что «упустили Россию, как сквозь пальцы песок». Во все времена стать гастарбайтером — значило волей-неволей явить себя великим грешником.

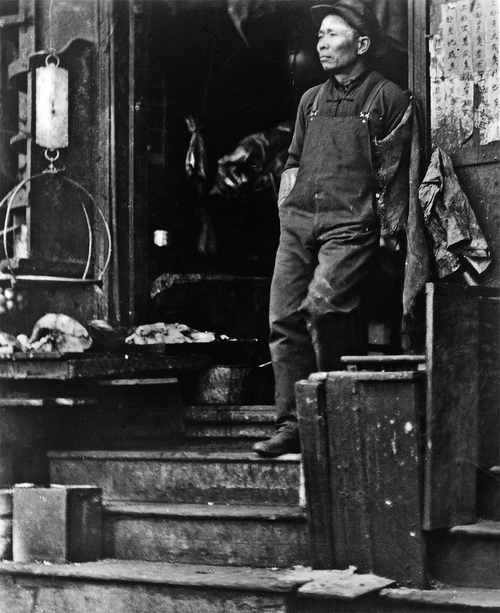

Китайский квартал в Сан-Франциско. Автор неизвестен, 1998

Времена изменились вскоре после Второй мировой войны, в середине 50-х, когда европейские страны, одна за другой, начали вводить новые правила иммиграционной политики. Феномен «гастарбайтеров» был легализован, а их права и условия существования стали важным разделом актуальной социологии. Все фигуры умолчания (бытовавшие не столько от безразличия, сколько из деликатности) были отменены, на полки библиотек соцфаков легли сотни томов аналитических и статистических исследований, слово «мультикультурный» из оксюморона превратилось в идеологический курс. Роли остались прежними, поменялись лишь исполнители: на сей раз великим грешником оказался не тот, кто работает, а тот, на кого работают. Для западного мира, пережившего кризис Второй мировой, который словно бы подытожил века резни, агрессии и колониализма, новая политика стала актом покаяния. Германия, в числе первых принявшая закон об иммигрантах, искупала таким образом геноцид евреев и без ограничений стала пускать к себе турок, до сих пор отказывающихся признать геноцид армян. Еще бы. Роль великого грешника нет нужды играть двоим сразу. Роль жертвы, упивающейся подношениями раскаявшегося деспота, оказалась куда более привлекательной. Вечный сюжет про лубяную избушку приобрел отчетливый острополитический оттенок. Потребовались «войны пригородов» и споры о хиджабах, манифестации против театральных постановок Вольтера и взрывы на столичных площадях, проекты миноритарных статутов в государственных конституциях и спор Европарламента с Папой Римским о Конституции ЕС — да и мало ли еще что, — чтобы в октябре 2010 года Ангела Меркель произнесла наконец свое решительное: «Политика мультикультурализма провалилась». Ее поддержал лидер Христианско-социального союза, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, незадолго до этого выступивший с требованием ограничить иммиграцию в Германию выходцев из Турции и стран Ближнего Востока.

Но мысль не может выполнить соцзаказ. На такое способен лишь тот, кто лишен нравственных обязательств.

Однако прежде чем завершиться, новая политическая идеология успела вызвать на рубеже XX–XXI веков целое направление в кинематографе, привечаемое на фестивалях и конгрессах во славу политкорректности. Правда, оно провалилось столь же увесисто, как и породивший его соцзаказ. Тема адаптации гастарбайтера в обществе кажется многообещающей с любой точки зрения: культурно-исторической, социально-политической, эстетической. Это отличная основа для плотного, подробного киноповествования. Но интонация требовательного нытья, которой проникнуты поточные фильмы о гастарбайтерах последних лет, губит на корню даже самый драматургически выгодный материал. Какие грехи отправляются искупать герои на чужбину? Что за горький опыт наживают, безропотно подставляя спину под палку начальника? Есть ли предел их терпению? На все эти вопросы ответов нет. Панорамы только скупо констатируют ритм пустынных пригородов. Камера недоуменно и сонно всматривается в недочеловеческую убогость быта, изморщиненные ветром скитаний лица, на которых нельзя прочитать ничего.

На пресс-конференциях авторы обычно объясняли, что форму повествования им диктовал материал — увы, форму им диктовал всего лишь политический курс Евросоюза.

И материал тут ни при чем; он вполне допускает и разнообразие, и неконформность творческой мысли. Но мысль не может выполнить соцзаказ. На такое способен лишь тот, кто лишен нравственных обязательств. Чужак, приехавший на территорию кинематографа за заработком. Гастарбайтер от искусства.

Трудяга

«Доброе утро, Вавилон»,

реж. П. и В. Тавиани, 1986

«Кус-кус и барабулька»,

реж. А. Кешиш, 2007

У гастарбайтера нет ничего, кроме работы. Это его единственный якорь. Все прочее — личная жизнь, социальные связи — лишь бередит душу, создавая иллюзию полноты существования, и отягощает напрасными сомнениями. Гастарбайтер не может позволить себе роскошь стать вещью-в-себе, он вещь-для-других. Но чтобы остаться человеком, не иссушить нутро безразличием и пустотой, он отдает все душевные силы единственному, что у него есть, — работе. Наделяя ее своим, человеческим содержанием. Старательно, слепо, истово. Любовно.

Так работают братья Боннано в фильме братьев Тавиани «Доброе утро, Вавилон», итальянские мастера-художники, прошедшие лучшую в мире выучку — в мастерской своего отца, реставрирующего старые церкви. Да, они непутевы, взбалмошны и беззаветно молоды; оказавшись в Голливуде начала 1910-х, они, опьяненные экзотической калифорнийской флорой и не менее экзотическими нравами, ухлестывают за молоденькими статистками и не слишком заботятся о завтрашнем дне, который в любой момент может оказаться черным. Но у них есть два козыря на двоих: они чертовски трудолюбивы, и они — итальянские мастера. То есть лучшие в мире. И когда потребуется сделать настоящую вещь, они ее сделают. Не будут спать, есть, видеться с любимыми, пойдут, если понадобится — ведомые художественным чутьем, привитым годами учения и суровостью отца-патриарха, — даже наперекор воле заказчика. Ведь они — соотечественники Микеланджело, его коллеги.

В награду за усердие и одержимость братья Боннано получат от братьев Тавиани роскошный, немыслимо щедрый подарок: авторство вавилонских слонов в «Нетерпимости» Гриффита, которого сам старый Боннано признал выдающимся мастером. И они не уронят честь своей семьи и земли.

Не так уж важно, что фильм провалится из-за вступления Америки в мировую войну, а сами братья, покинув Голливуд, окажутся на фронте. Ведь они увековечили мастерство итальянских зодчих и ушли в вечность на фоне величественной базилики, отреставрированной их отцом.

Однако не всем так везет с режиссерами (читай: работодателями), как братьям Боннано — с Гриффитом и Тавиани. Слиману Беиджи, герою фильма Абделя Кешиша «Кус-кус и барабулька», повезло куда меньше, хотя работал он не менее усердно. Слиман проработал на верфи сорок два года и уже поседел. Он разведен, в семьях детей непрестанно тлеют раздоры, и все, что его заботит, — это сделать свою работу так, как должно. С непререкаемой уверенностью и спокойствием мастера с сорокалетним опытом. Без лишних слов, не отвлекаясь на посещение собраний и не вступая в пререкания с начальником верфи. Кешиш суров со своим героем; он восхищается его стойкостью, достоинством и взыскательностью, но пеняет ему за узость мышления. Наперед известно, что нужно заказчику: ему нужно побыстрее. Но ремонт, по мнению Слимана, требует не двух дней, как того хочет начальник, а трех. Чересчур прилежного работника увольняют, и ему приходится… открыть ресторан. И вновь сойтись со своей бывшей женой Суад, стряпухой от бога, которая готовит кус-кус так же хорошо, как Слиман ремонтировал лодки. Это единственная — высшая — мера профессионализма, которую Слиман признает и единственная женщина, с которой он готов связать свою нехитрую жизнь.

Бедолага

«Сломанные побеги»,

реж. Д.У. Гриффит, 1919

«Катцельмахер»,

реж. Р.В. Фасбиндер, 1969

История злоключений гастарбайтера — самое простое, что можно о нем рассказать. Все кому не лень пинают этого безобидного и беззащитного человека, перебрасывают его с места на место — от безразличия или по злобе. Маленький человек на задворках мира, причем незнакомого мира, — даже жанровых вариантов здесь масса.

Чаплин в «Иммигранте» разыграл злоключения гастарбайтера как цепочку гэгов (его герой, впрочем, как всегда, был не так уж безответен). Элиа Казан в трехчасовой саге «Америка, Америка», дал образчик добротного социального реализма, с порывами к меланхолии и провалами в сарказм. Алов и Наумов в «Беге» соединили оба регистра: генерал Чарнота в подштанниках и Хозяин тараканьих бегов с тараканьими усами — полноправные герои Чаплина, но показаны они с казановской пытливостью. Данелия в «Паспорте» наддал фантасмагории. Снимая фильм о гастарбайтере под девизом «Равенство», польский философ-моралист Кеслёвский в «Три цвета: белый», внезапно изменил свою фирменную «углубленноеланхолическую» интонацию и снял авантюрную комедию. Он просто не мог удержаться от иронии — злой, неразборчивой и нещадной. Недаром его герой, переехав из Варшавы во Францию, по смешной случайности становится импотентом, а вернуться на родину, расквитавшись с французской женой, может только в чемодане.

До конца, как водится, пошел Херцог и в «Строшеке» объяснил: любой иммигрант — юродивый и инопланетянин. «Вписаться» в чужой мир нельзя — можно только застыть у порога и ждать скончания времен. Которое, впрочем, уже наступило, едва только скончалось — перед глазами и в объективе камеры. Иммигрант — тот, кто с непривычки видит мир подлинным. А подлинный мир выглядит, как Апокалипсис.

Гриффитовский Китаец в «Сломанных побегах» («Китаеза», согласно титрам) содержит лавчонку в китайском квартале, а по ночам в опиумных курильнях вспоминает родную страну, где в лунном свете беззвучно плывут тонкие нитяные джонки, а буддистские монахи бьют в гулкий гонг, когда — где-нибудь — добродетель освобождается от мирской тщеты и злобы и обретает прозрачность. Мир лондонских трущоб, где ныне обитает Китаец, — не Апокалипсис и не фантасмагория; он всего лишь непрозрачен, и все выходы из него закупорены тягучим смогом. Есть лишь одно, что светится здесь знакомым призрачным, внутренним светом: это лицо Лилиан Гиш. И потому, когда ее отец, боксер и садист-алкоголик, забьет дочь до смерти, Китаец забудет о буддистских идеалах ненасилия и квиетизма. Ричард Бартелмесс, величайший актер немого Голливуда, играет эту сцену на грани невозможного: прицелившись в убийцу и сощурившись, китаец Бартелмесса вдруг становится европейцем, доведя до предела прием, позволивший ему, самому что ни на есть американскому актеру, весь фильм изображать китайца. Герой уничтожает мир, в котором задыхался и он, и его возлюбленная, мир чужой и жестокий, обрекавший все непокорное ему на гнусное животное существование. Когда совершивший убийство буддист закалывается кинжалом, в далеком Китае монах ударяет в гонг.

Главному герою фассбиндеровского «Катцельмахера», сыгранному самим Фассбиндером греку Йоргосу, не ведомы душевные тонкости героев Гриффита. Не буддист, не мастер — просто очередной «катцельмахер», как на мюнхенском уличном жаргоне презрительно называют гастарбайтеров; «кошатник» по-нашему. Он невзрачен, инфантилен, медлителен и, по правде сказать, туповат, как и все без исключения «местные», населяющие этот простой, как правда, и столь же жуткий фильм. Злоязычные молодые бездельники днями напролет греются на солнышке во дворе, развлекаются сплетнями, пьют, спят друг с другом — даже не для здоровья, а от умопомрачающего безделья. Йоргос — единственный, кто здесь работает. Он незлобив и покорно сносит все насмешки и нападки, только в его маленьких, как будто подслеповатых глазах стойко сидит печаль.

Предел терпения наступает незаметно и для зрителя, и для самого Йоргоса; ни одного веского события, ни одного резкого поворота. Фассбиндер искусно растворяет драматургию фильма в мелочах

бесконечных и бессмысленных перебранок и нудном многословии полуимпровизированных монологов; как и у Гриффита, в «Катцельмахере» «злоключения» — это не череда событий, а злокачественный воздух среды, которым слишком колко дышать. И однажды Йоргос просто скажет Марии — единственной, кто его слышит: «Я решил уехать». И по-детски спрячет у нее на плече свою нелепую голову.

Бунтарь

«Грязные прелести»,

реж. С. Фрирз, 2001

«Мачете»,

реж. Р. Родригес, 2010

В фильме Стивена Фрирза «Грязные прелести» нигериец Окве, нелегально живущий в Лондоне, днем шоферит по подложным водительским правам в какой-то дыре, ночью дежурит за стойкой в дешевой гостинице. Дипломированный врач, закончивший университет в Лагосе и стажировавшийся в Нью-Йорке, Окве — жертва грязных политических махинаций властей, обвинивших его в убийстве жены и вынудивших скрываться на чужбине. Он замкнут, нелюдим и не спешит заводить новые знакомства. Кроме китайца Гуо Йи, работающего носильщиком в морге при местном госпитале, и турчанки Сенай, в квартире которой он живет, собеседников у него нет. Он глушит себя простейшей работой, пытаясь притупить уколы честолюбия и позабыть об оставшейся на родине семилетней дочери; а чтобы обходиться без сна, без конца жует какую-то специальную вредную траву. Но покоя все равно нет: управляющий гостиницей Хуан организует незаконные операции, помогая нелегалам продавать органы в обмен на поддельные паспорта.

Разузнав о врачебном прошлом Окве, он пытается втянуть его в свой бизнес на очень выгодных условиях. Но Окве говорит «нет». Очень твердо. Пока не находит способ обхитрить злоумышленника: опаивает Хуана сонным зельем, вырезает у него почку и сваливает с деньгами и документами из ненавистного Лондона.

Оказываясь вне закона, нелегал вынужден либо терпеть беспредел, либо однажды насадить взамен свой собственный. Который, как это обычно и бывает, окажется немногим лучше прежнего (чего Фрирз предпочел не заметить). Суть однако в том, что человеку, лишенному прав, ответить больше нечем. Личный кодекс честности — это все, чем он располагает. И если общество попытается надавить еще сильнее — он отложит честь и совесть в дальний ящик и даст отпор. Лезвием хирургического скальпеля, как в фильме Фрирза. Или, как у Роберта Родригеса в «Мачете», — революцией.

«Мачете» — чистокровная коммерческая поделка, и говорить о ней всерьез вроде бы не стоит. Но Родригес — кинематографист подлинный и, даже снимая разнузданный трэш, редко упускает возможность добавить пару слов от себя лично. Из материала своего последнего фильма, пародийного даже по меркам комиксов, он извлекает всего одну чистую ноту. Когда мексиканские нелегалы, ошивающиеся по всему Техасу в поисках случайных приработков, откликаются на призыв новообретенного вождя и идут штурмовать военизированную базу местных ультраправых, ведущих (в целях чистоты нации) отстрел незаконных иммигрантов, — Родригес внезапно перестает шутить. Комикс превращается в плакат, в возгласах штурмующих слышится зовущий хрип Сапаты и Вильи, а в стилизованных 1970-х за Золотым веком грайндхауса все настойчивее просвечивает юношеская пора субкоманданте Маркоса, скорбящего по Че.

Индивидуальный и массовый бунт нелегалов равно опасны. В лучшем случае гастарбайтер, отважившийся на сопротивление, вырежет почку своему непосредственному начальнику. В худшем — запоет Hasta siempre. И «война пригородов» обернется блокадой. При нынешней зависимости цивилизации от гастарбайтеров о девятистах днях речь не пойдет. Максимум — о девяти. Ну и потом — о сорока.

Жертва

«Танцующая в темноте»,

реж. Л. фон Триер, 2000

«Незнакомка»,

реж. Дж. Торнаторе, 2006

Гастарбайтер — идеал уязвимости; однако уязвимость бывает разной. Гастарбайтеры-мужчины чаще всего виктимны в силу обстоятельств, женщины — другое дело.

То, что Сельма Ежкова, героиня Бьорк из фильма Ларса фон Триера «Танцующая в темноте», — чешка, в общем, не так важно. Не более, чем ее невысокий росточек и чуткое нелепое личико мышки-полевки. Это всего лишь еще один штрих к общей, безжалостно-точной картине, выписанной великим датским манипулятором: Сельма — прирожденная, образцовая жертва. Не миловидностью же ее соблазнился крепыш-полисмен Билл — виктимностью. Беззащитность гастарбайтера распаляет садиста, так как ассоциируется у него с доступностью плотских утех. У суда не было шансов вынести Сельме оправдательный приговор. Гастарбайтер приезжает в чужую страну, предлагая себя в щедрое пользование. Предложение рождает спрос.

Неприметность гастарбайтера — его единственная защита; будучи замеченным, он обречен на казнь. Отсюда сюжетная слепота Сельмы: в киномире фон Триера, наследника Дрейера, взгляд (в первую очередь, взгляд камеры) маркирован как агрессия, и Триер не может, да и не хочет устоять перед самым сильным и отвратительным соблазном кинематографиста — сделать героя слепым, чтобы его видели все кто хочет, а он, дурашка, — никого. А значит, Сельма даже не знает, когда именно ее заметили. Проморгала. Засмотрелась на несуществующее. Попала в плен киноиллюзии. Побег невозможен.

В отличие от фон Триера, другой мастер кинофеноменологии, Джузеппе Торнаторе, в своей «Незнакомке» не прибегает к символическим моделям; ему вполне достаточно существующего в реальности секс-рабства как предельно виктимной формы гастарбайтерства.

Здесь все иначе: вместо кнопочки-забавницы Бьорк — меднокудрая точеная красавица Ксения Раппопорт, вместо полицейской формы Билла — могучий, звероподобный обнаженный торс сутенера Муффы (Микеле Плачидо недаром в свое время прославился как Калибан в «Буре» Стрелера).

Фон Триер по-своему милосерден — он дал своей героине хотя бы иллюзорную возможность побега в прекрасный мир, стилизованный воображением Сельмы под мюзиклы Стэнли Донена; видения Ирены у Торнаторе — это сверхкороткие монтажные вспышки пережитых наяву порнокошмаров.

Тридцатилетняя украинка ищет на севере Италии свою дочь, дитя тяжких животных ночей, похищенное у нее сразу после родов сутенером-работорговцем. Наведя справки и узнав местонахождение дочери, она устраивается работать няней в добропорядочную буржуазную семью.

В сухом остатке окажется не то памфлет о психологической подоплеке социального феномена, не то отражение фобий обывателей перед безликостью пришельцев.

Гастарбайтер — это невроз современного общества, его темная зона. Молчаливый обитатель подсобки, некогда заживо сожженный отцами местных семейств.

Тот, кто приходит во сне, а убивает наяву.

Товар

«Это свободный мир»,

реж. К. Лоуч, 2007

Законы об иммигрантах и иностранных рабочих принимались, нет сомнения, из лучших побуждений. Но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Куда отправились не законодатели — гастарбайтеры. Рынок труда (и так не самая нравственно безупречная модель) к иммигрантам жесток особенно. Человек, попавший в беду, ставший вне закона, готов принять любые условия труда. Тут-то и появятся работодатели, профессионально овладевшие искусством обхождения законов, хваткие дельцы, для которых живые люди — материал, сырье, товар. Работать будут те, у кого зубы белее и крепче. Немощных можно отбраковать. Если что, завтра прибудет новая партия свежей рабочей силы. Это невольничий рынок, хорошо знакомый по школьным учебникам истории.

«Мне тридцать три года. У меня двенадцать тысяч фунтов долга, масса кредитных карточек и работы — одна хуже другой». Так в начале фильма Кена Лоуча «Это свободный мир» представляется зрителю главная героиня, Энджи, прежде чем найти идеальное решение своих проблем: открыть вместе с подругой рекрутинговое агентство по найму иностранных рабочих. Энергичная, пробивная, самолюбивая — она тем не менее вовсе не выглядит монстром из офисных комедий: и душа у нее вроде бы есть, и совесть. Поначалу. Встретив на улице иранского гастарбайтера, живущего в сыром бараке с женой и двумя дочерьми, она проникается к ним сочувствием, переселяет их к себе домой и даже отваживается на изготовление фальшивых документов.

Постепенно, шаг за шагом, Лоуч показывает, как в молодой женщине, которая просто хотела хорошо исполнять свою работу и была наделена для этого незаурядными способностями, пробуждается и растет нечто, заставляющее в ужасе отшатнуться от нее и родителей, и друзей. Как законопослушность оборачивается ловкостью, профессионализм — бездушием, а желание обеспечить себя и сына (Энджи — мать-одиночка) — алчностью. Пытаясь пристроить «своих рабочих» поближе к фабрике, она обнаруживает парк трейлеров, заселенных нелегалами. Дабы освободить место, делает анонимный телефонный донос в муниципалитет. И вскоре видит среди обитателей трейлеров, обреченных ею на выселение, тех самых двух иранских девочек… Нет-нет, она не то чтобы вообще не испытывает угрызений совести по этому поводу. Испытывает, отчего же. Но она помнит, что в этой игре играют по жестко определенным правилам. Нельзя смешивать работу и личное отношение — это непрофессионально. Отец Энджи — невзрачный и не очень успешный пожилой англичанин, потрясенный методами дочери, — почти кричит на нее: «Ты платишь им хотя бы минимальную зарплату?» Энджи уходит от ответа. Раз, другой. Оправдывается социальными условиями, тем, что «делает для них хоть что-то»… А затем поднимает на отца глаза: «Ты что, думаешь, кому-то не все равно?»

Согласно Лоучу, не в Энджи дело. Она не хуже других, и никакого изначального изъяна в ней нет. Но культ ловкого профессионализма, экономика, основанная не на производительном труде, а на предоставлении услуг, и созданный современным развитым капиталистическим обществом гигантский спрос на занятия «менеджментом» (который, право же, недаром переводится на немецкий как Fuhrung) — все это не оставляет выбора энергичным и честолюбивым людям, которые при других обстоятельствах вполне могли бы найти должное применение своим талантам. Тот, кто с гордостью заявляет, что «работает с людьми», закончит тем, что будет воспринимать живых людей как исходящий реквизит. Они — объект, он — объективен; этого требует сама суть понятия «профессия». А стало быть — он свободен. Это свободный мир; ведь «труд делает свободным», не правда ли?

Мафия

«Порождение севера»,

реж. Г. Хэтэуэй, 1938

«Крестный отец», «Крестный отец 2»,

реж. Ф.Ф. Коппола, 1972, 1974

Для изгнанника встретить соотечественника — все равно что побывать дома; соотечественник на чужбине — сородич. С ним связывает общее прошлое: корни, стены, песни, обычаи, созвездия. Свой своего поймет, подставит плечо, ободрит, утешит, поддержит. Вместе легче. И не только на душе. Тот, кто обжился на чужбине раньше, может подсказать новоприбывшему проторенные дорожки, приютить на первое время, поделиться накопленным опытом. Но как помочь десяткам, сотням, тысячам человек, устремивших свои стопы в сторону заветного континента? Массовый приток рабочей силы неизбежно порождает конкуренцию, усугубляющую одиночество каждого отдельного человека. Общественный порядок может не только смягчить членов социума по отношению друг к другу, но и ожесточить. И тогда ответом на холодность и враждебность среды станет революция, как в «Мачете» (там она возникла из «Паутины» — тайного общества взаимопомощи беженцев — достаточно мирной, стабильной общины). Как горсть земли, спрятанная в котомку при отъезде за границу, община — это символическая частичка родины, чудом перенесенная под чужие небеса. Маленький Китай, Москва на Гудзоне, еврейский квартал. Если удастся поселиться бок о бок, то, при известном благоволении властей, можно даже открыть собственные магазин, ресторанчик и церковь. И, в общем-то, горя не знать. Идиллия — территория со своими правилами, которые обычно становятся правилами жанровой игры. Китаец в «Сломанных побегах» живет не среди коренных лондонцев, а на отшибе, в китайском квартале; но он и там одиночка, и с иными соотечественниками ему найти общий язык труднее, чем с дочкой местного боксера, — для Гриффита нет людей на одно лицо, и даже китайцы к ним не относятся

В фильмах попроще община едина, дружна и непритязательна. Так в «Сестре его дворецкого» Фрэнка Борзажа Дина Дурбин посреди Нью-Йорка распевает на обворожительно ломаном русском «Две гитары за стеной», а посетители ресторана восторженно внимают родному мотиву — ресторан-то русский, и во главе стола — экс-мхатовец Аким Тамиров. В «Шелковых чулках» Рубена Мамуляна комическая троица советских комиссаров — ренегатов тоже открывает русский ресторан — на сей раз в Париже, убеждая несгибаемого спецагента Ninotchka в своем патриотизме: «Наш ресторан — это и есть Россия: русские блины, русское гостеприимство…» В «Чужом среди нас» Сидни Люмета еврейская община Нью-Йор ка показана уже без наивной приторности классического Голливуда: там есть и жесткая конфронтация с некошерным миром, и паршивая овца в правоверном стаде. И все же в основе общины — мир, гармония и взаимовыручка. Они не против других — просто свои ближе.

Идиллия, однако, возможна не всегда. И власти могут оказаться не столь доброжелательны к анклаву, внезапно возникшему у них под носом, — ведь фактически это чужая колония, угроза государственной целостности.

Путь, которым проходят отцы-основатели колонии, подчас труден, опасен, а то и не бескровен; в вопросах выживания мало кто щепетилен. Коли новая родина окажется не только равнодушной, но и враждебной, община может и ощетиниться. Вооружиться. Создать государство внутри государства, с казной-общаком и военизированными формированиями. Заслать лазутчиков во вражеский стан, чтобы те прижились там и стали наружными агентами влияния; завербовать чиновников из властных структур, которые лоббировали бы выгодные общине решения и законопроекты. Впрочем, это уже не община. Это мафия.

В «Порождении севера» Генри Хэтэуэя показана мафия в миниатюре: все тот же Аким Тамиров управляет одним из рыболовецких судов в бассейне Аляски. Его команда не брезгует прямой уголовщиной и с легкостью пойдет на такие сделки, от которых честные американцы (в лице Генри Фонды, разумеется) с отвращением откажутся. Чужие моральные запреты их не касаются, со своими же они разобрались по-свойски. Хотя грустные русские песни слушают все с той же проникновенностью и даже к иконе прикладываются, когда положено… Хэтэуэй сулит своим мини-мафиози гибель, хороня их под рухнувшим айсбергом; человеческое вмешательство тут, пожалуй, мало что решает, как бы того автору ни хотелось. В голливудском кино без дежурного блюда из героического самопожертвования обойтись не удалось. Однако по иронии судьбы в роли героя жертвы выступает Джордж Рафт: заблудший, но чистый сердцем малый, совращенный было Тамировым с пути добродетели, однако якобы вовремя опамятовавшийся и раскаявшийся. Казус в том, что «реальный» Рафт — самый знаменитый голливудский мафиози 30-х — прославился тем, что, использовав свои связи и авторитет, сумел отменить смертный приговор, вынесенный главарями мафии Джеймсу Кегни. И, по всей видимости, считал раскаяние мафиози чем-то экзотическим.

В саге Копполы о крестных отцах мафия явлена во всем ее всесилии. И, что важно, рассказана история ее пути к власти: Вито Корлеоне, ступающий на обетованную землю свободы бесштанным сноровистым пацаном, становится богом-вседержителем, во благо Семьи дергающим за ниточки живых марионеток — сенаторов и министров. Итальянец, ищущий работу или притесняемый работодателем, всегда может рассчитывать на поддержку — только потому, что он итальянец. Правда, для этого необходимо сперва нанести визит вежливости крестному отцу — наместнику Италии на американской земле. Дон Корлеоне не просто не потерял связь с родиной, оказавшись в чужом краю, — он чувствует ее мощь через океан. Память о лазурных небесах, овечьих стадах и холмах с оливковыми деревьями не угаснет, не выцветет сентиментальной записью в старом дневнике, но станет действенным подспорьем в построении миллионной казны и оружейного арсенала.

Чем беднее страна, тем сильнее ее сыны, сколачивающие мафию за ее пределами. Апеннинская Италия слаба, беспутна и немощна, в отличие от своей сродственницы, вальяжно расположившейся где-то между Калифорнией и федеральным округом Колумбия. Разброд в постсоветской России породил миф о русской мафии, подтвержденный фильмами всех рангов — от комедийного боевика Патриса Леконта «Один шанс на двоих» до интеллектуальной притчи Дэвида Кроненберга «Восточные обещания» (в русском прокате — «Порок на экспорт»). Балканская война конца 90-х, повергшая в нищету большую часть балканских стран, привела к появлению югославской, албанской и даже греческой мафий (при том, что греки-гастарбайтеры были известны на Западе со времен дважды звонящего почтальона как исключительно беззлобный народец, хотя и с дурными манерами). И вот уже «оседлые» итальянцы воспринимают мафиозный клан в Америке как «большого брата», к которому можно обратиться за помощью, русская мафия спонсирует российскую промышленность, а югославские мафиози щедрыми благодетелями гостят на курортах родной земли. Мафия — это целая страна, ставшая гастарбайтером, выехавшая за кордон вместе с правительством, армией и дерном, под которым обнажились корни и черви забытых могил. Не родину, не родство, не сородичей чтят седовласые мафиози в хороших костюмах — они заменили ее и себе, и всему миру и чтят лишь себя и память о далеком детстве в далекой стране, которой больше нет. Сентиментальную, кровавую и отретушированную, как цвет сицилийских эпизодов в саге Копполы.

Отбросы

«Плата за страх»,

реж. А.-Ж. Клузо, 1951

«Гордецы»,

реж. И. Аллегре, 1953

«Зеленая кобра»,

реж. В. Херцог, 1987

Гастарбайтер, не имеющий своего угла и живущий вне общины, обречен на скитания. Но верно и обратное: каждый скиталец обречен быть гастарбайтером. Дезертир он, или романтик, или просто ему не усидеть на месте — бог весть; один гоняется за туманом, другой «заблудился в женских глазах»… Кому какое дело?

Но однажды он проснется и обнаружит себя в Богом забытой глуши, в медвежьем углу мироздания, в дальней колонии или на заброшенной почтовой станции. С пробивающейся сединой в запыленном проборе, в обносках и без гроша в кармане, за тысячу миль от родного дома. В списках не значится, в отчетах не фигурирует; отброшен центробежной силой вращения Земли за все социальные, географические и человеческие границы. Кто-то продолжает скитаться, раз уж на судьбе написано быть бродягой, кто-то мужественно копит деньги на обратный билет, откладывая половину со случайных заработков. Копить придется долго; тысячи миль стоят немало. Если только вдруг не удастся сорвать куш и вернуться на родину кум королю. Задним числом оправдав годы беспутства.

Так маются в маленьком городке на выжженных солнцем задворках Латинской Америки, среди тягучей бессмыслицы круглосуточной сиесты, герои «Платы за страх» Клузо. Бывалые, хваткие, истерзанные жизнью авантюристы: в мятых, но белоснежных костюмах, с хемингуэевским гонором и собачьей тоской в глазах. Перебиваются хлесткими хвастливыми перепалками, бесстыдным от лени флиртом с туземками и тухло-сладким пойлом в кредит. И вот однажды объявляется работа. Даже не так: Работа. Тот самый большой куш, которого с лихвой хватит и на обратный билет, и на новый белоснежный костюм. Нужно перевезти на грузовике нитроглицерин по горной дороге к нефтяным скважинам. Многие отказываются; Ив Монтан соглашается.

Дорога обернется нисхождением в ад, через сумрачный лес — к черному озеру Коцит и бьющему из-под земли фонтану огня, разрезающему угольный мрак ночи. Гастарбайтер, как ни крути, платит душой, тем более, если работа такова, что может за один раз обеспечить на всю жизнь. Не за работу готовы заплатить большие деньги героям Клузо — за страх, топкий и вязкий, в который они окунаются с головой. А страх съедает душу.

Жорж из фильма Ива Аллегре «Гордецы» — в той же ситуации и на том же континенте (Мексика вместо Бразилии), что и герои Клузо. Но вместо Ива Монтана здесь — Жерар Филип, вместо мачобретера — тихий алкаш, который никуда возвращаться не собирается. Нельзя быть слишком отчаявшимся для надежды, но гордость невозможно извести, даже если она прячется за смиренным взглядом лучшего князя Мышкина французского кино.

Только вспыхивающая в городке эпидемия менингита обнаружит в небритом попрошайке опытного врача. Но нет, это не возрождение души. Аллегре — не Фрирз и знает, что память о профессиональной состоятельности побуждает по-настоящему гордого человека не к действию, а к спокойному и презрительному бездействию на дне мира и рюмки.

Садиться за баранку, чтобы спуститься в ад, Жоржу тоже нет нужды: ад сам к нему придет, растерзав надежно припрятанную в дальнем уголке душу любовью к заезжей туристке. Работа, как и любовь, — смертельный искус скитальца; поддавшись, погибнешь. Ибо обнаружишь себя, снизойдя до тех, кто считал тебя ничем. Лучше пусть дьявол не знает, что ты жив.

А вот бродячий разбойник по кличке Зеленая Кобра из одноименного фильма Херцога смирения не ведает. Надменно взирает он и на людей, и на правительства. Они для него не более чем стадо бурых свиней, в которых навечно поселились бесы. Работа, которую они могут предложить, и плата за эту работу оскорбительны. Последний херцоговский безумец в исполнении Клауса Кински уже не основывает империй и не берет горные хребты приступом — он просто путешествует по миру, позволяя смешным толстым людям в чесучовых костюмах думать, будто это они управляют его передвижениями. Можно торговать бананами, можно — рабами, можно заниматься морским разбоем или устраивать резню в деревнях; любая работа, на которую соглашается Зеленая Кобра, — лишь повод для очередного турне и очередного поединка, в котором он будет один на один тягаться с мирозданием. В конце концов мироздание, конечно, победит, поглотив его хаос — своим.

Наемник

«Дикая банда»,

реж. С. Пекинпа, 1969

«Опасный Бангкок»,

реж. братья Пан, 2008

Это Херцог, Кински и зрители фильма Херцога знают, кто такой на самом деле Зеленая Кобра; прочие герои фильма считают его обычным наемником. Собственно, любой гастарбайтер — наемный работник; но разница между наемным работником и наемником существенная. Те, кому это невдомек, в фильмах про наемников долго не живут.

Наемный работник считает часы, оставшиеся до конца рабочего дня, он утомлен работой и безлик: рабочая скотинка, необходимая в хозяйстве. Наемник — эксперт-профессионал, у него есть послужной список и секреты ремесла, к его услугам прибегают, соблюдая выставленные им условия, и получает он не зарплату, а гонорар. Он, конечно, тоже гастарбайтер, но в его случае это комплимент, а не оскорбление: космополит, мастерство которого выше государственно-национальных условностей.

В реальности у наемников бывали самые мирные профессии: так генуэзский мореплаватель Колумб находился на службе у кастильских монархов, немецкий композитор Гендель состоял при британском дворе, а швейцарский математик Эйлер крепил молодую российскую науку. Но в кинематографе, возросшем под сенью легенд о Диком Западе, наемник — значит убийца. Тот, кто решает проблемы так стремительно, что замешкавшиеся противники даже не успевают выхватить свои кольты. Поэтому не стоит спрашивать лишний раз, откуда он родом. Во-первых, просто не стоит. А во-вторых, на территории фронтира — между испанскими колониями в Мексике, индейскими резервациями, французским Нью-Орлеаном и наводненной всемирным сбродом Калифорнией — этот вопрос большого смысла не имеет. Может, он и сам уже не помнит; а может, и не знал никогда (промискуитет — не редкость на фронтире). Удобнее всего считать, что он — ниоткуда. Да оно и правдоподобнее — если, скажем, речь идет о Клинте Иствуде.

Члены «Дикой банды» Сэма Пекинпа, впрочем, коренные, неподдельные американцы: кто-то в прошлом был полицейским, у кого -то в глубинке осталась сестра или любимый племянник. Что вовсе не означает, что они откажутся наняться к очередному мексиканскому генералу с путчистскими замашками. Генерал Мапаче гостеприимен, широк душой и пугающе звероподобен (великий мексиканский режиссер Эмилио Фернандес знал толк в том, что на актерском жаргоне зовется «игрой на понтах»). Однако легендарная финальная перестрелка между его армией и несколькими desperados gringos завяжется вовсе не из-за того, что им пришлись не по нутру его троекуровские манеры. Просто он считал, что американцы продались ему за деньги с потрохами.

Наемник (в отличие от Зеленой Кобры) всегда работает за деньги и ради денег, которые этот циник, продавший душу дьяволу за скорость кисти и меткость глаза, — ценит едва ли не превыше всего в мире. За исключением лишь одного: своих принципов. Очень своеобразных представлений о чести, подчас непредсказуемых, но оплаченных великой кровью и твердых, как поступь Чарльза Бронсона. Наемнику ничего не стоит обратить свой кольт на зарвавшегося богатея-заказчика, риск остаться без гонорара для него не очень страшен. Именно поэтому гибнет «Дикая банда», забирая с собою в ад всю армию генерала Мапаче (хотя, судя по грубым раскатам хохота погибших героев, сопровождающим финальные титры фильма, «Дикая банда» и поверженные ею подлецы пойдут в ад все-таки разными дорогами).

Наперекор коммерческому кинематографу, озабоченному моральным оздоровлением мира, наемники чаще всего оказываются самыми что ни на есть положительными героями. Ни у кого нет принципов, а у них есть. Правда, стоят они дорого.

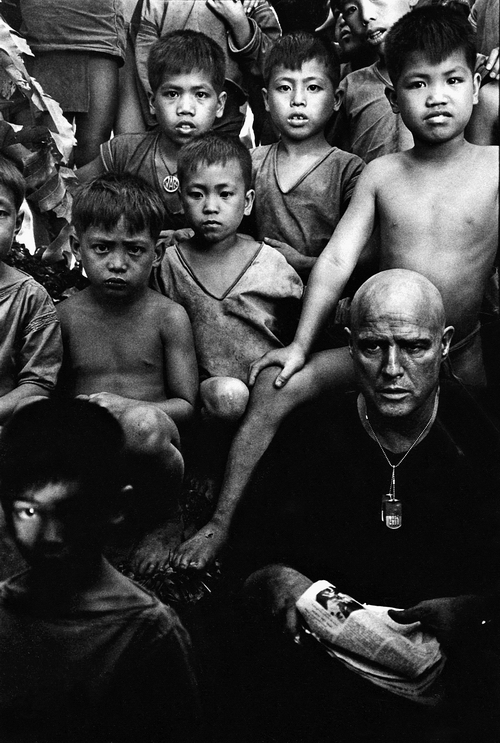

Переселившись из пустынь фронтира в современную высокотехнологичную реальность, наемник, на первый взгляд, мало изменился; лишь география найма расширилась до предела. Метко и быстро стреляют теперь не только в пыльном штате Техас, но во всех уголках земного шара, к восторгу авиакомпаний, нажившихся на продаже билетов. Скажем, американец Джо из фильма братьев Пан работает в Бангкоке — и, надо заметить, не испытывает затруднений в чужой стране и лишен каких бы то ни было гастарбайтерских комплексов. По берегу узенького канала, застроенного тайскими лачугами (которые, наверное, как-нибудь по-особому называются, но это совершенно неважно), он мчится с винтовкой наперевес за лодчонкой, в которой сидит «объект», — с той же прытью, с какой мчался бы в любой другой точке мира: его винтовка нечувствительна к национальному колориту.

Причины, заставляющие криминальных боссов прибегать к услугам Джо, всюду одинаковы, методы наемника, по традиции именующиеся «почерком», неизменны, и даже его прейскурант, по всей видимости, не зависит от национальной валюты. Наемник-профессионал в чужом краю неуязвим, так как безучастен; новый город встречает его все теми же небоскребами, только расставленными в другом порядке, все теми же, только другим шрифтом написанными, неоновыми рекламами… Ввести его в замешательство могут разве что новые правила дорожного движения. Местность функциональна, алгоритм сканирования известен заранее, а обитатели ее делятся на заказчиков и заказанных.

Отличие от героев старых вестернов у него лишь одно: его родной город, скорее всего, выглядит точно так же, как и места его командировок. Так что, попав туда, он вряд ли его узнает. В современном глобализованном мире наемник — универсальный гастарбайтер. У него и впрямь нет родины — только место работы. И, разумеется, никаких нравственных обязательств.

Миссионер

«Черный нарцисс»

реж. М. Пауэлл, Э. Прессбургер, 1948

Обычно гастарбайтер попадает из «третьего мира» в «первый», принося туда терпкий запах нищеты, отчаяния и последней стойкости.

Но возможен и обратный маршрут: из меблированной гостиной — в дебри нищеты и цепкие лапы болезней, в трущобы мокрых тропических джунглей. Запах бельевого крахмала, хинной настойки, фортепианного лака и церковного елея мешается с острым запахом пороха.

Крестовый поход — бремя белого человека. Нести сияющий свет христианской религии и благородный сумрак христианской культуры. Обменивать прекрасные бусы на презренное золото. Учить бедных туземных детишек грамоте.

Впрочем, фальшь, ханжество и тщеславие — не обязательные спутники этого сюжета.

Героини голливудских эпосов, снятых на излете Золотого века больших студий, — от сверхпопулярного красочного мюзикла Уолтера Ланга «Король и я» до безупречной по вкусу психологической драмы Фреда Циннемана «История монахини», — служили своим «братьям меньшим» от чистого сердца и без всяких великодержавных замашек. Культуру и религию не навязывали, но несли, в беседах не вразумляли, но делились. Были беззащитны и одиноки, как и подобает любым гастарбайтерам, — вне зависимости от обстоятельств. И спор выходил честным, каков бы ни был его исход. Да и хинная настойка, по чести говоря, в малярийных джунглях совсем не пустяк.

От иных гастарбайтеров миссионера отличают две важные вещи. Во-первых, он живо, всей душой, заинтересован в успехе своей работы. Во-вторых, эта работа почти не приносит результата, да и не может принести. Масштаб миссии не сравним с раскинувшимися перед взглядом молодых англичанок просторами джунглей. Десяток детей, выучившихся грамоте и катехизису, скорее всего, бесследно затеряется среди сотен сверстников, позабыв все премудрости, стоит учителю хоть на две недели, по болезни, оставить свои труды; и начинай все сызнова, терпеливо и без жалоб…

Миссионер по зову души и долга берется за дело, в безнадежности которого у него самого почти нет сомнений. Все, что у него есть, — это убеждение в том, что сделать это надо. Даже если невозможно.

Майкл Пауэлл и Эмерик Прессбургер облекли эту безнадежность в идеальную кинематографическую форму в «Черном нарциссе» — притче о монашенках, поселившихся на верховьях Гималаев. Они терпеливы, трудолюбивы, приветливы и доброжелательны, они полностью лишены цивилизационных фанаберий и готовы всей душой отдаться служению людям во славу Господа, позабыв о прелести мира сего: семье, любви, родном английском пейзаже, выдержанном в благородных, сдержанных серо-розовых тонах…

Но местная природа не дает им этого сделать. Буйство чистых и густых красок будоражит в них память и кровь, призывает отказаться от работы во имя жизни и от добродетели во имя любви. Сопротивляться — нечем: на монашенках — белые одеяния, символ смирения и невинности. И каждая краска окружающего мира — кармин, лазурь, охра — окрашивают собой белое, как чистый холст. Миссионер не может быть незаметен — хаос, который он пытается организовать в космос, сломит его, подчинит, поглотит, кинематографически «перекрасит».

Не может он быть и заметен: примется противодействовать — и вместо креста понесет в руках меч.

Героини «Черного нарцисса» смиряются с поражением. И уходят туда, где им ничто не угрожает, — под серые небеса низины.

Все, кроме одной.

Не выдержав, одна из монахинь переодевается в эффектное кроваво-красное платье и красит губы кроваво-красной помадой. А глаза уже сами наливаются кровью. Чтобы в монастыре появился дьявол, нужно немногое. Чужое небо над монастырем.

Кажется, примерно это имела в виду Жанна д’Арк, отвечая в Руане на каверзный вопрос судей: неужели она думает, что Бог против англичан? Нет, не против, объясняла Жанна. Пока они в Англии.

Государь

«К западу от Занзибара»,

реж. Т. Браунинг, 1928

«Апокалипсис сегодня»,

реж. Ф.Ф. Коппола, 1979

«Кровавая императрица»,

реж. Дж. фон Штернберг, 1934

Гастарбайтеру, оказавшемуся на чужбине в полном одиночестве, приходится выбирать из двух зол — поражением, то есть последним смирением невидимки, и гордыней подвижника-первопроходца, отрекшегося от идеи родины; но не всегда он выбирает меньшее.

Трудягу от наемника, шагающего твердой поступью по чужой стране, отличает именно гордыня. Если для первого ремесло — это смиренная обитель, то для второго — цитадель, пронзающая небеса на вавилонский манер. И бедолага, и голь перекатная — оба на обочине, но один сворачивается дворняжьим клубочком, защищая от пинков мягкие ткани, другой же упивается самоуничижением и носит синяки, как медали.

Проходимец, заглянувший в гости по служебной нужде под личиной вежливого иностранца, может задержаться надолго и вскоре вместо того, чтобы робко шаркать в прихожей, положит ноги на стол.

Один из миллионов рядовых превратится в метающего молнии генерала; посредственность, «серая моль», тень — в непроницаемого для постороннего взгляда «другого», а неприметность обернется загадочностью. Работа на чужбине поманит счастливым отсутствием стесняющих связей и настырного прошлого и предложит карт-бланш с колодой джокеров в рукаве.

Кто имеет власть над гастарбайтером? Кто знает, чем его, неведомо как мыслящего и чувствующего, главное же — неведомо на что способного, «в случае чего» остановить и вразумить? Он — никто и ниоткуда, он — тайна, а тайна — главный инструмент власти. Сугубая функциональность отношений с социумом обоюдна, и кто возьмет верх — неизвестно. Их много, он — один; и эта формула годится не только для описания суда Линча. Тирания строится по той же схеме. Гастарбайтер — идеальная личина для макиавеллиста.

В 1924 году герой Лона Чейни из фильма Шёстрёма «Тот, кто получает пощечины», не в силах вынести измену жены, становился циркачом. Спрятав истинное лицо под клоунским гримом, он научился получать оплеухи, затрещины и тумаки от этого мира настолько безропотно, что постепенно сделал это своей профессией. Четыре года спустя, уже будучи циркачом (на этот раз фокусником), он вновь попадается в те же силки брачной лжи в фильме Тода Браунинга «К западу от Занзибара» и покидает арену. Но его мучимый душевной болью Фрозо бежит не в мир, к людям, а на его оборотную сторону — черный континент, колониальную Африку, страну антиподов, где белое становится черным, а последние — первыми. И много лет спустя оказывается вождем племени: полубезумным деспотом, прикованным к инвалидному креслу, царьком, командующим людоедскими обрядами, но с искаженным от горечи и садизма лицом, которое он прячет под ритуальной маской.

Он продолжает заниматься все тем же: глотает и изрыгает огонь, меняет живых людей на скелеты в специальном шкафчике; но его вполне житейская профессия превратилась в темное колдовство, шаманство — залог всевластия. Изнанка мира выявила изнанку человека. Униженный унижает, поруганный мстит, задетый за живое корчит гримасы смерти.

Среди статных эбеновых туземцев белый лицедей Фрозо — полубог и кудесник, прибывший из-за морей вершить правосудие. Тому, кто оказался чужим у себя дома, достало сил основать престол на своей отверженности; теперь он — чужой среди чужих. Обреченному на низость пришлось низость возвеличить.

Полковник Уолтер Курц в «Апокалипсисе сегодня» Копполы довел логику Браунинга-Чейни до предела — и преодолел; в его кромешном отказе от всего человеческого нет места для идеологического оправдания мести и мрака. Среди камбоджийских джунглей, в самом сердце тьмы он основывает царство террора и хаоса, где нет ни долга, ни памяти, ни разума — лишь безумный кровавый сев, всходящий частоколом мертвых голов, лишь алмазная чистота воли, отвергнувшей любой закон. Фокусник Фрозо становился колдуном; полковник Курц превращается в священного идола насилия, черное жертвенное животное, чье мычание сотрясает основы мироздания и мутит дряхлый разум благодушных и хилых богов. Сюда, в Юго-Восточную Азию, Курц и сам прибыл на правах бога — бога войны, засланного своим отечеством; но ответственность бога за свои деяния — лишняя обуза в чужих краях. Нельзя заботиться о тех, кого убиваешь. Террор не бывает наполовину; перейдя одну границу, переходишь все. Нужно убить душу, чтобы не искалечить ее. Фрозо на чужой земле стал полубогом; Курцу мало быть даже богом. Он — ревнивый Отец местного племени, безответный каменный истукан-исполин, не ведающий милости; он — Мессия, спасающий своим присутствием и приносимый в жертву; и он — Дух, пронизывающий окрестные джунгли, одна близость которого изводит влагу из лесов и людей, а реку заставляет оцепенеть и загустеть в плоть… Полковник Курц, Святая Троица тайны, тьмы и воли.

В «Кровавой императрице» Джозефа фон Штернберга нежная, утонченная прусская принцесса София, выданная замуж в далекую снежную Россию, попадает в царство террора, как будто специально подготовленное к ее приезду гостеприимным русским двором. Нанятая не столько в качестве правительницы, сколько для детопроизводства, она, насильно оторванная от цивилизованного мира, с удивлением и поистине макиавеллическим сладострастием обнаруживает в себе волю к власти и насилию. И под восторженное гиканье распаленных казаков взлетает на белом коне по дворцовой лестнице, отвергая все предписания династического брака и превращаясь в самодержицу Екатерину…

Россия в изображении фон Штернберга, разумеется, не имеет никакого отношения к реальному историко-географическому феномену. Как и Занзибар Браунинга, это изнанка мира — но здесь вывернут не цвет, а сама плоть пространства. Составленного из человеческих фигур, деревянных и гипсовых, с искаженными лицами, вывороченными мышцами и неправдоподобно напряженными сухожилиями — словно по образцам полотен Грюневальда и Эгона Шиле. Территория торжествующей архаической дикости, где дыба стала формообразующим приемом: идеальный пластический образ чужбины, где все не так, все навыворот. Здесь к колоколам вместо языков подвешены люди, а из глаза деревянного Христа вылезает сверло коловорота; здесь безумный император неделями играет в оловянных солдатиков, кашляя от восторга, а хрупкие, белесые, бесплотные фрейлинки вдесятером налегают на гигантские двери, чтобы закрыть их… Барочная лепка скул Марлен Дитрих встраивается в чудовищную, призрачную светотень чужого мира, в котором та оказалась, — и вот принцесса уже в центре композиции. Преображенная, неузнаваемая, навсегда забывшая кукольно-фарфоровую родину детства. Покорившаяся безумию и возглавившая его. История белой голубки, ставшей бледной валькирией.

Ученик

«Страх и трепет»,

реж. А. Корно, 2003

Малышка Амели до девяти лет жила в Японии — там работали ее родители. Вернувшись на родину, в Бельгию, она сразу стала мечтать о скорейшем возвращении в страну ее счастливого детства и величавой тишины завороживших ее сызмальства садов камней. И она вернется туда, <когда вырастет и выучится.

Одряхлевшая, потерявшая себя на пороге нового тысячелетия Европа ее не привлекает ничуть; а в Японии и великая культура жива, и работа кипит. Овладев в совершенстве чужим языком, пройдя сложнейший испытательный конкурс, Амели заключает годовой контракт с крупной японской корпорацией и устраивается на мелкую офисную должность. О карьерном росте не стоит даже заикаться, зарплата очень невелика, но все это неважно, ведь мечта сбылась. Здесь Амели будет постигать то мировоззрение, которое позволяет этим элегантным незнакомцам в строгих костюмах создавать ничто иное, как сады камней. С благоговением взирает она на своих коллег, которым повезло родиться японцами и быть носителями великой культуры по факту рождения.

Ален Корно готов сочувствовать своей героине в ее неоправданно горячей преданности чужой стране. И как может ей помогает: воплощает в жизнь видения Амели, щедро перемежая их цитатами из ее любимого (и важного для понимания этой картины) фильма — «Счастливого рождества, мистер Лоуренс» Нагисы Осимы; отдает ее в подчинение начальнице, больше похожей на одну из богинь японского пантеона, чем на земную женщину. Ее льдистая, колкая и непроницаемая красота символизирует все самое колдовское и непостижимое, что есть в Японии. Главой корпорации, как и положено, Корно делает отрешенного мудреца, вознесенного небоскребом на крышу мира, — все ведающего, все понимающего. В пустынном кабинете, распахнутом на все стороны света, от него не скроется ничто, что творится среди людей.

Главному наследнику Мельвиля Корно без труда дается и молчаливая царственность мудрости, и жесткое обаяние непреклонности, из которых состоит Япония грез восторженной юной европейки. Но видит он и иное.

По сравнению с офисом, где работает Амели, немецкое гестапо — советский НИИ застойной поры. Иерархия безусловна, время на долгие раздумья и возможность промаха не предусмотрены; порядок здесь не то чтобы превыше всего и все определяет — просто кроме него, ничего нет вовсе. Слово «сомнение» на местный язык не переводится. Приказ начальника, будь то ксерокопирование документации или харакири в окопах Окинавы, надлежит встречать ликующим «да!». Лишь два человеческих чувства разрешены корпоративным этикетом: страх и трепет, щедро обеспечивающие бесперебойную работу японской чудо-промышленности. Страстная, увлекающаяся натура Амели делает ее пребывание здесь нестерпимым. Она слишком непосредственная для местных широт. Слишком живая.

Желание «приобщиться к чужой культуре» всегда звучит на родном языке. Чем искреннее, тем непереводимей. И поэтому оно заведомо обречено на неудачу, как и стремление переродиться в процессе межкультурной коммуникации, на пути которой встанут непреодолимые преграды. И даже если преодолеешь их — утратишь интерес и остановишься; не преодолеешь — повернешь назад. Неразрешимый парадокс.

Самый смиренный, самый человечный, самый деликатный извод гастарбайтерства — ученичество — лишь тоньше и отчетливее показывает глубину конфликта. Душевного, духовного, природного. Быть гастарбайтером — значит обрекать себя на мучительную, медленную зубрежку, на сухотку и безумие «отстающего», на лихорадку невесомости и мутацию крови, на гордыню и юродство. Другим стать нельзя; ты — тот, кто ты есть.