Содержание формы

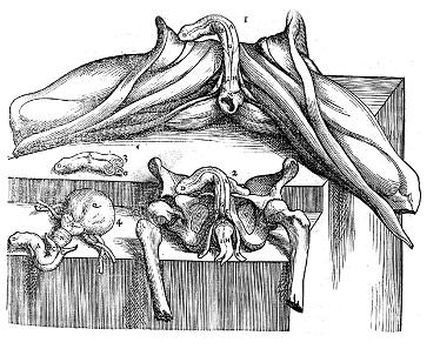

Хуан де Вальверда, Anatomia del corpo humano, 1556

Когда дело доходит до тела, каждый, хоть солипсист, хоть материалист, делается поэтом. Врачу, родственнику, снисходительному соседу любой из нас описывает мигрень, зубную боль или прострел с гоголевской дотошностью и шекспировским накалом. Метафоры при описании боли — не что иное, как способ нащупать истину; в конце концов, тело — единственная реальность, данная нам в ощущении. Не на этом ли основывается успех «Доктора Хауса»? Люди лгут, но не их тела. Или тела тоже?

Культура, если излагать упрощенно, — это то, что люди делают с вещами, а вещи с людьми; приняв эту наивную формулировку, придется признать, что и человеческая плоть — такая же вещь. Примеров того, как менялось тело и как изобретательно жесток человек в своем стремлении физически соответствовать окружающей культурной среде, в истории множество. Навскидку: забинтованные ступни китайских девочек и искусственно вытянутые шеи бирманок. Губные диски в Африке, Америке, Азии. Бритые лбы красавиц Возрождения. Чернение зубов, распространенное в аристократической Японии и в России вплоть до XIX века. Татуировки, шрамирование. Удаление нижних ребер — ради конструирования талии- и зубов — ради сексуальных скул. Мода на целлюлит в XVII веке, когда красавиц раскармливали, чтобы наглядно продемонстрировать богатство — сиречь Божье благословение в протестантской этике. И это- не говоря о «вторичном» конструировании тела с помощью одежды, обуви, париков и макияжа.

Сейчас эти практики представляются курьезами- смешными либо варварскими, вызывающими интерес того же сорта, что и собрание монстров в Кунсткамере. Нам кажется, что сейчас мы лишь поддерживаем себя в чистоте и здоровье. Недавняя реклама презервативов работала под слоганом: «Это так же естественно, как умываться, чистить зубы и ежедневно принимать душ». Может быть, и естественно, вот только этим нашим «естественным» гигиеническим привычкам едва ли больше ста лет.

И если раньше каноны красоты и приличия утверждались на отдельно взятых участках — фламандское бюргерство XVII века, маленькое эфиопское племя, японская знать XV века, американский кинобизнес 30-х, — то теперь норма распылена по всему фронту.

Норма тоталитарна. Кайл, житель «Южного парка», формулирует точно: «Я хочу быть баскетболистом. Все баскетболисты — высокие и черные, а я маленький и белый. Доктор, сделайте меня высоким и черным, пожалуйста». Даже если здравомыслящий современный человек не загорает в солярии, не делает пластических операций, не прокалывает себе пупок или язык, не размышляет о пересадке волос, не красит губы или ногти, не носит высоких каблуков, все равно его тело не свободно от воздействия среды.

Скрытое ее влияние проявляется в самых привычных предметах и действиях. Новые зубные щетки меньше старых:

Слепая печать и SMS влияют на мелкую моторику пальцев, мобильный телефон вызывает мобильные же болезни — синдром фантомного звонка и SMS- тендинит (воспаление сухожилий большого пальца), а демократизация начальной и средней школы привела к разрушению почерка. Последнее сильнее всего заметно в США, где детей не мучают прописями уже несколько десятилетий и все пишут крупными инфантильными каракулями.

Одновременно западная цивилизация компьютеризировалась, и одним из следствий стало размывание понятия право- и леворукости. Разумеется, правши и левши никуда не делись, но вот значимость культурного выбора между правой и левой рукой стремится к нулю. А

Поколенческие изменения дополняются традиционными — профессиональной специализацией тела. Есть городская легенда, будто студентам-хирургам отдельно преподают анатомию балетных, у которых

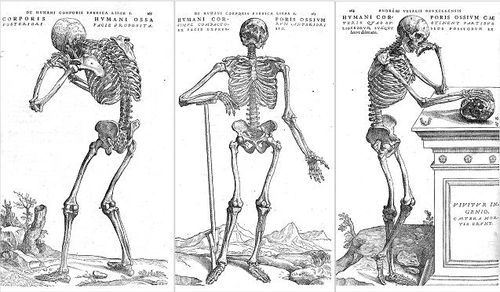

Андреас Везалий, De humani corporis fabrica, 1543

***

Очень настораживают достижения науки. Открытием 2008 года журнал Time назвал общедоступное

Если жизнь подражает искусству, то делает она это прямо-таки рабски. Сняв в 1986 году «Муху», Дэвид Кроненберг предсказал появление химер и трансгенных эмбрионов — лабораторных созданий с генами разных живых существ, в том числе — человеческих. Несколько месяцев назад вопрос об этичности научных опытов с химерами дебатировался в британском парламенте. Нижняя палата опыты разрешила, дело за верхней. Вслед за доктором Моро Кроненберг задался вопросом о границах человечности в самом биологическом смысле. Генетик, сыгранный Джеффом Голдблумом, медленно и неизбежно, как дерево листья, теряет человечность — органы, функции, инстинкты, речь, сознание, превращаясь в человека-муху, а затем — в человека-муху-компьютер.

Границы идентичности и биологической человечности давно волнуют искусство и кино в том числе — как великое, так и третьесортное. Постановка вопроса немного напоминает парадокс о ноже: если у ножа сначала заменить рукоятку, а потом лезвие, это будет тот же самый нож или какой-то другой? И если другой, то останется ли хоть

Или же не нужно подделывать ничего, кроме сознания, а бесчувственную белковую массу приспособить на выработку электричества. Как в «Матрице».

Андреас Везалий, De humani corporis fabrica, 1543

***

Ладно, матрица — что-то из разряда фантазий; но Памелу Андерсон никто не в силах отменить. Что заставляет человека резать себя? Желание красоты имолодости. Те, кто решился на хирургическую редактуру тела, всего лишь были чувствительнее остальных к требованиям современного мира. А те, кто в редакторском усердии зашел слишком далеко, продемонстрировали, какой шокирующей может быть последовательно воплощенная норма. Анекдотические блондинки, которые одеваются под Барби, причесываются под Барби и даже форму носа просят, как у Барби, в действительности пытаются привести свою внешность в соответствие с тем, что считается прекрасным. Пусть прекрасное — понятие настолько растяжимое, что на одном фланге располагаются Мэрилин Монро и Скарлетт Йоханссон, а на другом — Лола Феррари.

Вечная весна — это страх перед старостью. Зная, что ему отпущен

Молодость стала одним из требований хорошего тона. В кино это в первую очередь коснулось

Замена эмблематичная. Кейн, несмотря на белокурость икучерявость, никогда не был хорошеньким и играл взрослых самоуверенных наглецов. Джуд Лоу в некоторых ракурсах страшно похож на молодого Кейна — но на его героев даже нельзя толком разозлиться. Прежний объект желания к тридцати имел морщины и биографию, новый и к сорока сохраняет щенячью миловидность. Время не оставляет следов на его лице, а сам он чистит зубы и ежедневно принимает душ, ведь к требованиям худобы, красоты и молодости современная культура присоединяет категорический императив чистоты. «Не дай запаху пота поставить на тебе клеймо» — плакат с этим слоганом висит даже в

Тело же пахнет и потому то и дело напоминает осебе. О своей жизнедеятельности. В русской сказке мир мертвых опознает живого Ивана-дурака по запаху: «

***

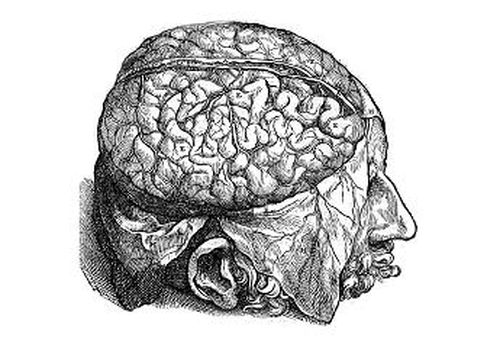

Андреас Везалий, De humani corporis fabrica, 1543

Когда-то тело было доступно общественному взгляду. В анатомические и хирургические театры пускали не только студентов, но и любопытствующих. На голландских рисунках XVII века скамейки анатомического театра заполнены живыми вперемежку со скелетами людей и животных: такую форму принимает Memento mori. Анатомическую гравюру покупали для украшения жилища наряду с ботанической (вГолландии, кстати, до сих пор вполне принято повесить в гостиной изображение, скажем, центральной нервной системы). В художественное образование входило изучение экорше — муляжей лишенного кожи человеческого тела.

Сегодня доступ к телу отдан в руки профессионалов, а то, что демонстрируется обществу как норма, как эталон, выглядит ненастоящим. Ребенок не верит, что

Убедившись в истинности тела, «новые страшные» уже рискуют проверить истинность духа. Буквально об этом — фильм Паскаля Ложье «Мученицы» (2008), в котором режиссер исследует феномен святости — высшее проявление человечности. Секта пытливых экспериментаторов пытает юных дев, чтобы увидеть в изможденных предсмертными муками лицах следы божественного просветления. Божественная гармония поверяется логикой хирургии без анестетиков. Сомневающиеся герои создают все условия для того, чтобы совершилось чудо, то есть совмещают житие с научным экспериментом (жертв много — результат должен быть воспроизводимым), надеясь в процессе вивисекции получить нового святого Варфоломея. Но в финале им остается лишь «продолжать сомневаться», чудо — безусловно.

Кино напрямую устанавливает связи плоти с сознанием. В проходном,