Загадка настоящего

* * *

Кино с момента своего рождения регулярно совершает

вылазки в будущее, — давно пора как-то классифицировать

эти попытки, а заодно и подвергнуть анализу

сам драйв, побуждающий очередного режиссера выходить

за пределы зримого мира. Ведь речь идет вовсе

не о прикладной футурологии, — футурология так или

иначе оперирует схемами, и конструирование очередного

квазинаучного предсказания есть некое элементарное

действие, совершаемое, чтобы привлечь внимание.

Чем еще заинтриговать скучающую публику,

если в твоем распоряжении только схемы?

Но случай кино совсем другой, в распоряжении кинематографа

— вещи и лица, выразительные движения

и завораживающая неподвижность: вся фактурность

мира словно сама просится в камеру — и дело в точном

отборе званых и незваных гостей. Зачем же лезть в

то, что еще невидимо, заведомо зная, что изобразительный

ряд тут не только не поможет, но и окажется

уликой, самым неопровержимым свидетельством наивности,

дискредитирующим даже собственное время?

Вот загадка, требующая ответа, хотя бы правдоподобного

предположения о природе футурологических

киноэкскурсов.

Нет сомнений, что Энциклопедия несбывшихся прогнозов

была бы весьма поучительным чтением, возможно

даже, она оказалась бы самым полным реестром

страхов и чаяний человечества — при том что подавляющую часть объема занимали бы все же так называемые

пустые хлопоты. Достаточно вспомнить, что в

середине XIX века многие довольно проницательные в

других отношениях журналисты полагали: основной

проблемой городов будущего станет конский навоз на

улицах. Их можно назвать первым поколением экологических

алармистов, отделившихся от бесконечного

списка прорицателей апокалипсиса. Кинематограф

внес немалый вклад в подобные занятия, причем

пустые хлопоты здесь безусловно преобладают. Но

поскольку копилка кинопрогнозов стала быстро пополняться,

а ссылка на «наивность» оказалась бесполезной

и попросту надоела, возникло такое явление,

как ретрофутуризм, — особая эстетическая и даже эстетская

практика псевдопрогнозирования. Такова, по

крайней мере, одна из составляющих ретрофутуризма

как феномена.

***

Читая средневековые трактаты, посвященные чуме

(действительно великому бедствию того времени), мы

не слишком много можем из них почерпнуть об этой

болезни. Зато мы можем узнать важные вещи об авторах

трактатов, о тогдашнем состоянии общества,

пытавшегося справиться с чумой. Собственно, суть

ретрофутуризма в этом и заключается — служить кодом

доступа к потайным уголкам прошлого. Сегодня

фильмов, основанных на подобной поэтике, немало —

от «Небесного капитана» Керри Конрана до «Темного

города» Алекса Пройаса. Чаще всего экранизации комиксов

с преднамеренным переизбытком архаизмов

вызывают чувство своеобразного умиления, то, что

сейчас принято передавать сленговым словечком

«прикольно». И зрители, вполне равнодушные к «актуальным» комиксам со всеми их спецэффектами, безусловно,

способны получить удовольствие от ретрокомиксов

— вообще от заведомо наивного будущего,

которое уже однозначно не сбылось. Удвоенная фикция странным образом приближает к истине, — возможно,

в этом собственно состоит скромное обаяние

постмодернизма.

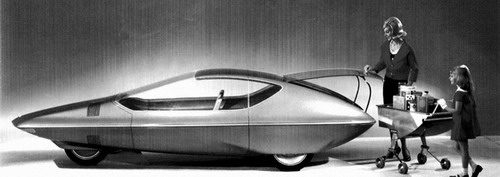

Теперь присмотримся повнимательнее к фиктивному

будущему: в частности к полю ретрофутуризма,

способному порождать состояния повышенной странности.

Возьмем, к примеру, эпоху паровых машин: как

мы теперь понимаем, эта тяжелая техника далеко не

исчерпала заложенных в ней возможностей, ее развитие

было пресечено даже не на полпути, а почти в самом начале, пресечено появлением электричества и

двигателя внутреннего сгорания. Параллели с теорией

эволюции тут напрашиваются сами собой: динозаврам-

звероящерам, безраздельно господствовавшим

на планете миллионы лет, удалось реализовать то, что

оказалось не под силу паровой технике, заполнить все

возможные ниши на земле, на воде, в воздухе. Но звероящеры

вымерли почти мгновенно, уступив свою

экологическую нишу более «мобильным» млекопитающим.

Тяжелая техника свой век доживала довольно

долго: два последних великих динозавра, паровоз и

пароход, вымерли, можно сказать, уже на наших глазах,

и не исключено, что по каким-нибудь рельсам еще

движется паровое лох-несское чудовище…

Современникам господствовавшего в тот момент

техноценоза, естественно, будущее виделось в рамках

последовательного его развития, то есть иначе, чем

нам. Паровые автомобили и гигантские паровые прессы

обитали в царстве металлургии и стали, шарниры,

шатуны, наконечники буровых установок подобно конечностям

циклопов разгребали и буравили сопротивляющуюся

природу, возвещая нарастающее могущество

человека. Паровой шахтопроходчик Экклза часть

добываемого угля отправлял себе прямо в железное

брюхо, чтобы подкрепить силы и вгрызаться дальше:

ну чем не тиранозавр? Граф Цеппелин размышлял о

применении парового двигателя в воздухоплавании,

Чарльз Бэббидж, которого сегодня считают изобретателем компьютера, проектировал исполинскую Паровую

Вычислительную Машину (ПВМ). Не следует думать,

что эти проекты были заведомо обречены: современники

демонстрировали всю полноту энтузиазма и

самоотверженности, но некая, до поры до времени невидимая

альтернатива ворвалась подобно вихрю, спутав

все планы, не дав осуществиться грандиозным проектам.

Время мейнстрима оказалось пресеченным в

своем движении-развертывании, обстоятельства просто

не пустили его в будущее.

Обращаясь вновь к параллелям из биологии, можно

заметить, что изделия, подобные паровой вычислительной

машине, чем-то похожи на сумчатого волка или сумчатую

белку, только у них нет своей Австралии, своего

анклава-заповедника, где они имели бы шанс сохраниться

и продолжить собственную параллельную линию эволюции.

Вместо Австралии таким виртуальным анклавом

стал ретрофутуризм, нагляднее всего представленный

сегодня именно в кино, однако нельзя исключать возможность,

что если мода продолжится и кино отстоит

удерживаемый плацдарм, за появлением ретропроектирования

и ретроиндустрии дело не станет. Глядишь,

мы еще покатаемся на паровом автомобиле.

* * *

Так что исследование несбывшихся предчувствий будущего

далеко не праздная забава. Сгущающаяся тревожность,

присутствующая в таких фильмах, как «Темный

город», подталкивает к пересмотру расхожих

представлений о времени, в частности представления

о том, что время отдельно, а его содержимое отдельно.

Содержание, собственно происходящее, застигнутое

в его событийном ритме, и есть само время. Автономные

потоки времени конкурируют за предъявленность

к проживанию, однако у современников возникает

иллюзия, будто время само расступилось, чтобы дать место настоящему. Похоже, дело обстоит не совсем

так или даже совсем не так, — ретровзгляд пристального

наблюдателя констатирует и оповещает:

смотрите, к чему дело шло, смотрите, что именно не

пустили в будущее (то есть в наше настоящее). Ретрофутуризм

как раз и рассказывает нам о несбывшемся

будущем, одновременно депонируя его на предмет

возможного востребования.

Большинство достижений, которыми мы сейчас

пользуемся (не только технических), изъяты из своего

контекста, извлечены из собственного содержательного

времени, и даже брызги хронопотока (реки времени),

как правило, удается стряхнуть. Но, например, благодаря

исследовательнице Авитал Ронелл мы знаем:

Уотсон и Белл, изобретатели телефона, первоначально

имели в виду вовсе не то, что мы вкладываем в сущностное

определение телефонии. Белл искал способ

коммуникации с глухонемыми, полагая, что конструируемое устройство сможет преобразовывать неслышные

колебания гортани в электромагнитные колебания,

а затем и в звуковые волны. Его коллега Уотсон,

работавший параллельно, создавал «электромагнитный

медиум» для связи с потусторонним миром, то

есть для спиритических сеансов. И вот, объединив

свои ожидания, с одной стороны, разговоров с глухонемыми,

а с другой — звонков с того света, изобретатели,

к своему немалому разочарованию, и создали телефон.

Каждый из них считал сконструированное устройство

всего лишь промежуточной остановкой на пути

к осуществлению намеченной цели…

История с появлением персонального компьютера

во многих отношения похожа на телефонную историю.

Перечисление «казусов» можно продолжать и дальше,

особенно теперь, когда ретрофутуризм утвердил вкус

к соответствующим исследованиям. Между прочим, и

кинематограф, детище братьев Люмьер, неоднократно подвергался различным превратностям и испытывал

перемену участи. Известно, что немое кино ощутило

потребность в музыке гораздо раньше, чем потребность

в озвучивании как таковом, в том числе и в передаче

человеческой речи; музыкальное сопровождение

возникает практически одновременно с превращением

кинопроекции в кинематограф, то есть в публичное

зрелище. Чрезвычайно любопытна в

этом отношении явно ретрофутуристическая

фигура тапера: к простому

музыкальному сопровождению

его роль отнюдь не сводилась.

Из воспоминаний современников

(в том числе Шкловского и Набокова)

мы знаем, что отмена сеанса

могла быть вызвана двумя равно

уважительными причинами:

болезнью киномеханика и болезнью

тапера, — последнее требование нередко исходило и от создателей

картины. Из этих же воспоминаний следует,

что предлагаемая тапером музыкальная интерпретация

фильма приближалась по своей значимости к

трактовке тем или иным дирижером (или исполнителем)

сочиненной композитором симфонии. Соответственно,

на одну и ту же фильму в разных «таперских

трактовках» ходили так же, как и на «одну и ту же» симфонию,

исполняемую разными оркестрами.

Слишком короткий век немого кино не позволил

реализоваться заложенным возможностям. Среди них

просматривалась и такая, как выбор тапером видеоряда

для своего сольного выступления-бенефиса:

«В программе — попурри из раннего Хичкока и аниматоров

калифорнийской школы»… Привычное выражение

«фонограмма фильма» вполне могло бы звучать и

по-другому, например «видеограмма к сеансу». Реализация

этой возможности задержалась на несколько десятилетий

и в конце концов приобрела форму музыкального

клипа, форму вторичную и отчасти пародийную.

В результате доминантой кино как зрелища стало

рассказывание истории: от зрелища ждут прежде всего

повествования и лишь затем экспрессии. Сегодняшние

термины «альтернативное кино» или «параллельное

кино» отражают сопротивление победившему

(вполне случайно) времени, времени, которому удалось

пройти в настоящее. При другой раскладке альтернативным

могло бы оказаться современное массовое

кино… Во всяком случае, глобальный ретрофутуристический

эксперимент тут явно напрашивается.

***

Особый ретрофутуристический уклон присутствует в

многочисленных утопиях и антиутопиях — от «Безумного

Макса» до «Бегущего по лезвию». Он может показаться

странным, этот уклон, но его настоятельность,

повторяемость из фильма в фильм заставляет задуматься. Дело в том, что главные события

далекого или не столь отдаленного будущего

разворачиваются где-то на задворках, «на обочине жизни», на помойке

в самом широком смысле слова. И это не прихоть какого-то отдельного

режиссера, это — интуитивное схватывание истины.

Держа в уме кино, рассмотрим вопрос

в общем виде. Средневековые физиологи считали,

что жизнь самопроизвольно зарождается в ворохе

гниющего тряпья. Наука Нового времени опровергла и

высмеяла эту точку зрения, но, как известно, хорошо

смеется тот, кто смеется последним. Вот что пишет

Билл Брайсон, один из лучших знатоков вопроса

(спроецируем его образы на экран, где демонстрируется

какой-нибудь фильм в стиле «деградации»):

«В какой-то момент, в первый миллиард лет существования

жизни, цианобактерии научились извлекать

широкодоступный источник питания — водород, содержащийся

в воде. Они поглощали молекулы воды,

под действием солнечной энергии извлекали из них

водород, а кислород шел в отходы, — так был изобретен

фотосинтез.

По мере быстрого размножения цианобактерий

мир стал наполняться кислородом — к ужасу организмов,

которые находили его ядовитым, — а такими в те

времена были все. В анаэробном бескислородном мире кислород чрезвычайно ядовит, и

наши лейкоциты до сих пор используют его для уничтожения вторгающихся

микробов. Для тех, кто не сумел к нему приспособиться, он страшен, именно от

него горкнет масло и ржавеет железо. У новых, научившихся потреблять

токсичные отходы (то есть кислород) организмов было два преимущества.

Этот продукт служил более активным источником

энергии и одновременно поражал конкурентов. Часть

из них отступили в илистый анаэробный мир на дне

болот и озер. Другие поступили сходным образом, переселившись

в пищеварительные тракты животных, подобных

нам с вами, — они и теперь терпеть не могут

даже намека на кислород. Но подавляющая часть анаэробных

существ не смогла адаптироваться и погибла.

Правда, не сразу. Поначалу выделяемый ими лишний

кислород не скапливался в атмосфере, а соединялся с

железом, образуя оксиды, которые оседали на дне

первобытных морей. Миллионы лет мир буквально

ржавел. И все же в конце концов цианобактерии, открыв

путь новым формам жизни, почти повсюду были

съедены теми организмами, существование которых

они сделали возможным«(B.

Bryson. The Short History of

Nearest Everything. N. Y., 2002).

Впечатляющая картина. Она сразу заставляет подумать

о сегодняшних существах, для которых современные токсичные отходы могут стать аналогом кислорода.

Но прежде стоит вспомнить и о других расходящихся

кругах сущего и происходящего, подтверждающих

догадку ретрофутуризма. Можно вспомнить о тех, к кому

впервые обратился Иисус со словом истины: они, в

сущности, были маргиналами, бродягами, отребьем

свого времени. Но Бог провозгласил: последние станут

первыми — и отброшенный камень был положен во

главу угла.

Знаменитый атеист Карл Маркс (впрочем, его первое

гимназическое сочинение называлось «О подражании

Христу») избрал пролетариат в качестве проводника

великой исторической миссии, — тут подражание

было безусловным и безупречным. Точность

этого выбора мы оценивать не будем, лучше обратим

внимание на другое — на современную урбанистическую

помойку. Помимо всего прочего, она является

важнейшим элементом функционирования постиндустриального

общества. Ведь она обеспечивает регулярную

вытяжку лишнего, задавая необходимую скорость обменов. Стоит какому-нибудь поколению вещей

дольше положенного застрять в употреблении и

метаболизм будет заблокирован, образуется тромб и

возникнет грандиозный запор, способный привести к

тяжелому недомоганию социального организма.

Кроме того, именно здесь благодаря многослойному

сбросу обломков рациональности возникают новые

очаги социо- и антропогенеза. Практика киберпанка

находит здесь, на задворках, новый экзистенциальный

ресурс, который, несомненно, кажется ядовитым

для «организмов», адаптированных к обществу

потребления. А современный художник, по справедливому

замечанию Гройса, в поисках подлинности

уже давно исследует залежи профанного: в среде

бросовых вещей, в индустриальном мусоре и были

обнаружены все важнейшие находки актуального искусства.

Тем не менее похоже, что исследовательская

составляющая ретрофутуризма, опирающаяся на зоркий

глаз кинокамеры, готовит нам еще много открытий

чудных.

Читайте также

-

Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

Перемещенные города, перевернутые смыслы

-

Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля

-

Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана

-

Szerencsejáték Támogatás