«Стоп, спасибо, прожито»

Я не думаю, что я такой уж умный. И навряд ли я кому-то скажу своими фильмами что-то новое. По-моему, я довольно средний человек. Может быть, единственное, что я могу, — это не упустить. Как сито, которое задержит драгоценный камешек. То есть люди, сидящие в той же комнате, не заметят, а я замечу.

Удовольствие

Меня пригласили в Данию, на триеровскую студию «Центропа». Хотели открыть там отделение документальных фильмов — «Центропа-Реал». И попросили меня за неделю рассказать, как делать документальные фильмы. Но это люди, которые не умеют ждать. Они хотят руководить, менять ситуацию, они лучше всех знают, как надо жить. Я пробыл там несколько дней и махнул рукой. Они не способны понять, от чего тут можно получить удовольствие. А это основной вопрос: от чего человек получает удовольствие.

Вот я смотрю в камеру, что-то вижу и от этого становлюсь счастливым. Может быть, самым счастливым на свете. Потому что перед моими глазами, когда я снимал, что-то случилось. И дело не в том, что я это «что-то» придумал — а в том, что я даже и придумать такого не мог. Например. Я снимал свой первый фильм, о Лосеве. Доктора прописали ему упражнение для лёгких: раздувать игрушку. И вот, когда я однажды был у него дома, он взял игрушку и начал в неё дуть. А моя камера лежала у него под диваном, заряженная. И я хватаю эту камеру, начинаю снимать… За полчаса до того он сказал мне, что скоро умрёт. Так что, может быть, это его последнее дыхание. И я просто вижу это дыхание, я снимаю и не верю своим глазам, оно становится всё больше и больше… Потом он берёт эту игрушку и выдавливает. Конец мая, у него на столе пух тополиный. И этот пух взлетает со стола. Я это видел, прямо в кадре. Последнее дыхание такого человека. Это же нельзя придумать. Рыдаешь от счастья.

Вопрос в том, как ты себя поведёшь. На съёмках фильма «Павел и Ляля» героиня вдруг заплакала. А я, сам не знаю почему, взял и отвернул камеру в этот момент. И получилось — кино. Если б я не отвернул камеру, был бы нормальный фильм, обычный. Его бы один раз посмотрели, он и умер бы. А так он живёт вот уже почти десять лет, и каждый день его в какой-нибудь стране показывают. И я уверен: только из-за того, что я в тот момент отвернул камеру. Из-за такой вот глупости, из-за одного-единственного кадра. Когда б вы знали, из какого сора.

Удовольствие — это когда ты знаешь, как вести себя в тот момент, когда на твоих глазах происходит что-то непредсказуемое. Точнее — как вести себя с камерой.

Однажды меня пригласила к себе домой Лени Рифеншталь. Я пришёл не один, нас встретил её муж, усадил за стол, накрыл к чаю. Потом появилась она. Сказала: «Вы неправильно сидите. Вот ты сядешь сюда, ты — туда». Сама села напротив меня. Потом сказала: «Пойдемте». И повела меня вниз, в подвал, где у неё была монтажная. Ей было тогда 98 лет, она делала свой подводный фильм. И пока её муж с моими спутниками наверху разговаривали, мы внизу — монтировали. Пять часов: сидели и монтировали. Просто получая наслаждение от того, что брали кадр за кадром и выстраивали монтаж. Я видел, как у неё горят глаза от того, что мы смонтировали. Потрясающий художник. А есть люди, у которых просто не могут гореть глаза. Ни за камерой, ни за монтажным столом. Это-то всё и определяет.

Неповторимое

Идеальный кадр — неповторимый. Во всех смыслах. И в том, что сама ситуация неповторима для человека; и в том, что снята она неповторимым образом. Образом, единственно правильным в данной ситуации. Тем, который как раз и позволит заметить её неповторимость.

Можно сказать проще. Каждую секунду мы чуть-чуть меняемся. Становимся чуть-чуть старше. Если удастся заметить это «чуть-чуть», получится кино. Ведь кино, собственно говоря, занимается как раз тем, что фиксирует мельчайшие изменения фактуры. С частотой 24 кадра в секунду. Была такая кожа, стала — на одну двадцатьчетвёртую секунды старше. И суть кино как искусства, суть режиссуры как профессии заключается в том, чтобы суметь уловить связь этих микроизменений со смыслом жизни.

Можно сказать и совсем просто. У всех людей, наверное, время от времени возникает чувство, что «судьба рядом». Поступи иначе — и всё повернётся иначе. Сверни налево, а не направо, — другая жизнь пойдёт. Одни это чувствуют раз в десять дней, другие — раз в десять лет. Режиссёр документального кино — это тот, кто замечает присутствие судьбы по нескольку раз на дню. Тот, кто научился слышать, как судьба человека крылом задевает. Потому что он никогда не знает заранее, что произойдёт в его собственном фильме. Как поведёт себя человек, пойдёт налево или направо, улыбнётся или заплачет. И поэтому режиссёр замечает каждую из этих развилок. И чувствует её вес.

Это вещи, если можно так выразиться, фильмообразующие. Выбор, который нельзя воспроизвести. «Стоп, спасибо, прожито». Например, в фильме «Свято» образующий эпизод — то, что ребёнок впервые увидел себя в зеркале. Дважды это не снимешь, не сымитируешь: неповторимо. А бывают другие эпизоды, «не фильмообразующие». Скажем, когда мальчик стоит на мостике, потом уходит, а его отражение ещё остаётся в воде и только потом его догоняет. Понятно, что это нельзя снять документальным способом. Понятно, что я сказал ему: «Вот сейчас ты стоишь, потом ты идёшь, потом возвращаешься на место, а теперь бежишь». Красиво? Красиво. Но это не имеет отношения к кино. Это дизайн фильма.

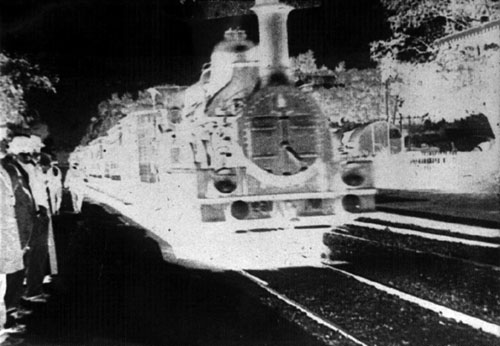

Прибытие поезда

Строй фильма

Когда строишь драматургию картины, отталкиваешься не от того, «как бы тебе хотелось», а от материала, который у тебя на руках. Он может быть прекрасен, но, например, недостаточно выразителен. Или, наоборот, выразителен избыточно. Проблема в том, что всё это видишь, только когда у тебя весь материал уже на руках. Пока снимаешь, ничего непонятно. Может что-то вдруг не получиться, можно не угадать с крупностью, с цветом, с фокусом. И вроде бы хороший кадр, и точный, и любишь ты его, — но не попадает в общую эстетику материала, и приходится отказываться. Документальное кино — это всё-таки прежде всего искусство. Не журналистика, не публицистика — искусство.

Если нормальному режиссеру надо сделать часовой фильм, он обычно первый вариант делает двухчасовым, а потом начинает сокращать до часа. Я поступаю совершенно наоборот. У меня первый вариант часового фильма — двадцатиминутный. То есть сначала я оставляю только те кадры, без которых фильм вообще не сможет существовать. И неважно, какая «история» при этом рассказывается. Фильм строится из кадров. И в основе кино лежит не «история», не что другое, — кадр. Изобретатели кино братья Люмьер на самом деле изобрели кадр, документальный, один: прибытие поезда. Другого кино быть не может. Другой основы у него нет.

Так я и выстраиваю скелет фильма. Я стараюсь понять, что вы почувствуете, когда будете его смотреть. И мне нужно не рассказать историю, а поставить материал в такой последовательности, чтобы ваше чувство ко мне и к нему все время менялось. Как ни странно, чаще всего мне хочется, чтобы в первое мгновение вы меня полюбили как режиссера. Хочется для начала показать вам какой-нибудь кадр, — может быть, очень странный, может быть, и вовсе не имеющий отношения к истории в фильме, — но который заставит вас подумать: «Э-э, да этот парень, похоже, что-то интересное нам приготовил»… Кадр, который позволит вам надеяться на то, что перед вами сейчас случится — кино.

Потом я пытаюсь менять ваши чувства. Например, я хочу, чтобы вы меня сначала полюбили, потом возненавидели, потом вам стало скучно, ну а уж потом я покажу вам самое главное. Наверное, в художественном фильме самое главное мне пришлось бы поместить в самое начало. Но в документалистике, по счастью, законы другие. Например, если бы в фильме «Тише!» я эпизод с пьяницей поставил в начало, думаю, половина зрителей просто ушла бы из зала — потому что неловко смотреть. А так — вы уже посмотрели 70 минут фильма, уже увидели, что я не такой уж злой и циничный. И значит, если я осмеливаюсь такое показать — вероятно, у меня есть на это какие-то основания. Вы не то чтобы готовы на это смотреть… но вы, по крайней мере, готовы меня простить. Для меня драматургия документального фильма — именно в этом.

Семь зрителей

Но это только начало. Самое сложное — в другом.

Сидит человек и говорит. Двое других его слушают. Одного в говорящем всё отталкивает: манеры, внешность, дикция, мимика, жестикуляция; и то, что тот говорит, кажется ему полной ерундой. А другому, напротив, говорящий нравится, и то, что он говорит, — соответственно, тоже. Просто они смотрят на него, одного и того же, разными глазами. И вот тут-то и начинается кино.

Потому что моя задача сделать так, чтобы сто человек в зале, — или двести, или тысяча, — чтобы все они смотрели мой фильм одними глазами, при всей разнице между ними, между их чувствами, их жизненным опытом, их зрительской культурой. Тот, кому симпатичен князь Мышкин, и тот, кому симпатичен Рогожин, будут смотреть разные фильмы, хоть и под одним и тем же названием. Тот, кто не разделяет мои чувства к герою, будет смотреть не тот фильм, который я снял. Поэтому я всегда монтирую семь фильмов одновременно. Есть такой критерий оценки режиссёра: «думает» он о зрителе или не думает. То есть — идёт на компромиссы или нет. А мой компромисс — не в том, что я думаю о зрителе. А в том, что думаю о семи зрителях сразу. Один — это мой сосед по лестничной клетке. Он моё кино не любит, и я при монтаже всегда знаю: для него надо отрезать уже здесь. Другой мой зритель воспитан в нашей отечественной традиции, он любит понимать, что происходит, любит прочитывать историю. Специально для него я закладываю историю, чтобы ему было, что читать. Третий мой зритель хорошо разбирается в кино — для него я стараюсь сделать форму поизысканнее. И так далее. Такой вот маленький кинозал у меня в голове: где для семи зрителей идут семь фильмов, совершенно одинаковых и очень разных в одно и то же время.

Есть и ещё один фильм, восьмой. Его я делаю для самого себя. Например, когда я делал «Тише!», то чётко знал: нужно проложить историю про яму, потому что будут люди, которых заинтересует именно она. Но лично мне эта история была малоинтересна. Себе я в этом фильме рассказывал совсем другую историю — историю живописи. Как она постепенно трансформировалась, как из реальной становилась абстрактной и т. д. Всё-таки мой фильм должен быть интересен и мне самому.

Намек на тайну

Я всегда так делал, с самого первого в моей жизни кадра. «Лосев», первый мой фильм, начинается с абсолютно темного экрана, на котором в полной тишине появляется какая-то белая точка. Не то свеча, не то ещё что-то; пока непонятно. Потом света становится немного больше, и зритель видит: нет, не свеча, скорее окно светится в каком-то доме. Свет ещё прибавляется, как будто проступают очертания города, и зритель понимает: не окно это, солнце выходит из-за дома. А света всё больше, и больше, и больше, и вот уже вроде бы отчётливо виден город, большой, современный, похожий на Манхэттен. И наконец, в самый последний момент, внимательный зритель замечает, что это не город, а кладбище; и не дома, а памятники. Но это — только внимательный зритель. Потому что я отрезаю кадр точнёхонько в тот момент, когда только-только появляется намек на кладбище. Зритель едва успевает уловить этот намек, он еще не успевает даже увериться в своей догадке — а его уже переключают в другой кадр. Так он и остаётся в неуверенности. Вроде кладбище, а вроде и город.

Оказалось, что людей, заметивших кладбище, процентов шесть. Большинство зрителей внимательно смотреть не умеет. Так что они видели один фильм, а те шесть процентов — совсем другой.

Тут, конечно, важно не перемудрить, не перетоньшить. Я-то резал кадр из расчёта на чёткость оригинальной копии. А сегодня фильм можно посмотреть разве что копии в третьей-четвёртой. И никакого намёка там уже не осталось. Может быть, сейчас я бы сделал его немножко длиннее.

И фильм «Среда» я бы сейчас делал, наверно, чуть иначе. Не потому, что на поиски людей, родившихся со мной в один день, сегодня, при нынешних технологиях, уже не потребовалось бы тратить четыре года. А потому, что совершенно не следовало тратить следующие три года — на поиски денег. Это замысел, который надо было снимать в любительском режиме. Без группы, без света, без звукооператора с микрофоном. Нашёл человека — снял: как говорится, «на движении». Для того, чтобы сделать такой фильм, художнику никто не нужен. Кроме его музы, разумеется.

Посыл был такой: показать человеческие лица. Просто показать, просто увидеть их, ничего не рассказывая, не объясняя. И тогда, может быть, стало бы понятно, почему именно эти люди родились в один день. Может быть, в этом раскрылась бы тайна мира… Но зрители не готовы на такое смотреть. Они любят «линию», «историю». Они думают, что если фильм длинный — значит, что-то непременно должно «происходить». И не понимают, что взгляд на человеческое лицо сам по себе может быть предметом.

Поэтому в «Среде» два недостатка. Во-первых, там есть-таки одна сквозная линия. Когда я выкладывал фильм, он держался, кажется, 67 минут — а потом падал, и дальше не шёл. Пришлось идти на компромисс и прошивать историей. Во-вторых, тайну замысла, разумеется, надо было «дотягивать» до финала. Эпизод, где она раскрывается, по всем законам, должен был быть последним. Но какой смысл это делать, если снимаешь фильм в копродукции, и твои продюсеры уже на афише хотят популярно объяснить потенциальным покупателям билетов, «про что история»? Варварские обычаи…

Свято, реж. В.Косаковский

Total revision

Все свои картины я хочу перемонтировать. И я это сделаю перед смертью. Абсолютно серьёзно говорю.

Единственный фильм, который я, пожалуй, не трону, — это «Лосев». Там я не думал о зрителе. Там я думал только о кинематографе. Никаких компромиссов. Хотя юношеских выкрутасов там хватает.

А что делать? Доснять невозможно, переснять невозможно, а вот перемонтировать — стоит попробовать. Очень хочется. Я ведь до сих пор думаю: чёрт, почему я отрезал именно тут? Вот ещё бы одну секунду подлиннее — и было бы намного лучше… Или — почему я оставил этот кадр, дурак? …

Проблема в том, что негатив перемонтировать уже нельзя. Только на видео. Кино неповторимо по сути своей, в этом его невероятное обаяние. Если снимаешь на 35 миллиметров — у тебя есть один шанс. Как у скульптора. Один раз по мраморной глыбе не так ударил — ну, значит, вот такой будет нос, что тут поделаешь… Каждое движение должно быть выверено. Ты должен твёрдо знать, какой нос тебе нужен. А видео — как пластилин: всегда можно прилепить обратно.

Снимать на плёнку — в этом есть какое-то таинство. Мне кажется, что делать это в каких-то иных целях, кроме как в целях искусства, нельзя, совсем нельзя, категорически, окончательно нельзя. Ни для пропаганды, ни для заработка. Мне иногда звонят, предлагают снять фильм про какого-нибудь там политика… Ну как можно на такое согласиться? Это же святое. Плёнка — это… это как бы твои морщины. Каждый кадр, который ты снял, — он навсегда, не отмоешь. Можешь мыть, мыть, с мылом мыть, с новейшими моющими средствами, — а морщина есть, и всё тут.

Конец кадра

Фильм «Среда» я монтировал десятиминутными блоками. Выкладывал один за другим, часть за частью, все десять частей. А окончательную перезапись нужно было делать в Берлине. Где, как выяснилось, другой формат: там печатают не по десять минут, а по двадцать. И вдруг оказалось, что смысл у фильма получается другой. Не работает в кино таблица умножения. Десятью десять — нечто совсем другое, чем пятью двадцать. Сам акт переключения поста в кинотеатре становится элементом фильма. Шторка, занавес, задёргивающийся на изображении. Казалось бы — сугубо технологический норматив, условность, при чём тут смысл? Но сама продолжительность съёмки длиною в часть определяет пульс фильма. Сколько времени ты можешь не выключать камеру, сколько непрерывной жизни умещается в ней — всё это переходит на экран. Как бы ты потом не резал материал на монтажном столе — это условия, в которых он был создан, они его определили.

А снимая «Лосева», я знал, что не могу выключить камеру. Потому что вижу то, чего люди никогда не видели. У меня было катастрофически мало плёнки, но я и сейчас не могу выбросить ни единого клочка, даже совершенно бессмысленного и безнадёжного с кинематографической точки зрения. Просто потому, что никто этого человека до меня не снимал и больше не снимет. На его похоронах я просто включил камеру и десять минут держал её. Я понимал, что для кино десятиминутный кадр — абсурд; но я видел этот кадр — и не мог выключить. А за монтажным столом понял, что и обрезать не смогу.

Это был такой момент истины в моей жизни. Хоронили Лосева. Одна камера снимала общий план: люди, могила, гроб… А вторая камера была у меня в руках, я стоял у самой кромки могилы. И вот: опускают гроб, на него падает первая горсть земли, — и я начинаю снимать. И вижу, как крышка постепенно закрывается землёй. Какой-то странный танец земли начинается: вот она всё ближе, ближе, ближе ко мне, растёт, растёт на моих глазах, быстро-быстро…Человек девяносто пять лет жил — и вдруг за каких-нибудь две минуты сравнялся с землёй. И я вижу, что этот танец земли превращается во что-то другое: уже вырастает холмик, уже земля стекает как слёзы, уже земля осыпается с этого холмика… и он приближается ко мне, приближается… В этот момент я слышу характерный сигнал камеры: плёнка заканчивается, сейчас закончится, и кадра-то у меня, значит, нет. Тогда я просто снимаю камеру с плеча, чуть-чуть приближаю к могильному холмику — и её засыпает землёй.

Здесь я весь, как на ладони. Стоит человек, в наушниках, с работающей камерой, весь в слезах. Стоит, снимает, рыдает.

Спроси меня: отчего рыдаешь? Оттого, что учитель умер? Или оттого, что кадр красивый снял? Не знаю. Всё вместе. Мне не отделить. Девяносто пять лет жизни — и танец земли длиной в кадр; и конец.

Видеть и не видеть

Кино — это возможность увидеть себя со стороны. Или даже просто: это возможность увидеть, увидеть по-настоящему. То есть — увидеть впервые. Фильм «Свято» я сделал именно про это. Про кино.

Один мой друг, посмотрев «Свято», сказал: «Я понимаю, о чём ты снял этот фильм». От него ушла жена, и он никак не мог понять, почему. А на следующее утро пошёл, как обычно, в ванную бриться. «Я увидел себя в зеркале и понял, почему она ушла». Он брился каждое утро, и каждое утро видел себя в зеркале. Видеть-то видел, но не видел. Как ни странно, очень сложно понять, что твоё отражение — это ты. И очень непривычно увидеть себя впервые.

Первые фотографы должны были потратить немало энергии, чтобы доказать человеку, что сфотографирован именно он. Тот не узнавал себя. Не знал, как он выглядит. И на самом деле, при всём развитии фото-, кино- и видеотехники, мы не так уж изменились с тех пор. Присмотревшись к себе повнимательнее, мы по-прежнему себя не узнаем. Так человек никогда не узнаёт свой голос в аудиозаписи. А главное — его голос ему никогда не нравится.

Кино — это всегда что-то, увиденное впервые. Оно должно дать человеку ощущение, которого он никогда не испытывал — до того момента, когда он пришёл в этот зал и увидел на экране этот кадр. Он видел раньше восход солнца — а оказывается, не видел. Он видел раньше похороны — нет, тоже не видел. Он ощутил, почувствовал, прожил что-то, чего не было в его жизни.

В документальном кино это возможно при двух условиях. Первое: режиссёр с помощью камеры должен честно попытаться разобраться в том, чего ещё не понял. Если понял и хочет донести свою мысль — законченную, красивую, умную, литую — до зрителей, он обречён. Если ты знаешь, что сказать, — лучше не говори. И второе: герой не должен повторять самого себя «на камеру». Есть один простой критерий, по которому я делю документальные фильмы на хорошие и плохие. Если герой говорит то, что уже знал, — это плохой режиссёр. Если он повторяет то, что уже обдумал, — это плохой режиссёр. А вот если он ведёт себя так, как не предполагал ни режиссёр, ни он сам, — значит, режиссёр хороший. Если он повернул направо там, где всю жизнь поворачивал налево, — хороший режиссёр, и фильм у него получился. Человек интересен, когда он становится собой, — то есть когда он живёт, а не повторяет.

Когда я снимал Лосева, то видел в кадре, как человек мыслит. Он ещё не знает, что сейчас скажет, — но одно слово тянет за собой другое, прямо при тебе, при включённой камере. У тебя на глазах рождается то, чего ещё не было. Подуманное впервые, сказанное впервые, почувствованное впервые. Впервые ставшее фильмом.

Закат рыцарского романа

Я сделал три фильма и объединил их в один. Специально снял одну новеллу на 35 мм, вторую — на Super-16 и третью — на цифровом видео. Просто чтобы понять — в чём тут разница. И мне кажется, я понял. Это похоже на историю литературы — по крайней мере, на ту, какой лично я её вижу.

Литературой сначала занимались немногие, умевшие её писать, для немногих, умевших её читать. Для себя я называю это «эпохой рыцарского романа». Потом пришла «эпистолярная эпоха»: люди принялись писать друг другу письма. И поняли разницу между словом сказанным и словом написанным. Это очень длинный период. А уже после него возникла та «классическая литература», которую мы все знаем, любим и понимаем. По-моему в кино то же самое. Всё, что мы сняли за сто лет, — словно рыцарский роман. Который скоро будет забыт и никому не нужен.

Когда-то каждый режиссёр был уникален и вызывал у профанов священный трепет. Сейчас режиссёров столько же, сколько таксистов, и наверняка больше, чем вагоновожатых. Заурядная, обыденная профессия. У каждого есть домашняя видеокамера, и этот «каждый», естественно, начинает снимать сам. Не потому, что хочет что-то сказать, а потому, что ему нравится снимать. Ему нравится, как выглядит его ребёнок в кадре. Но я думаю, именно поэтому он начинает понимать, что ребёнок в кадре и ребёнок в реальности выглядят по-разному — точно так же, как когда-то его далёкий предок понял, чем отличается сказанное слово от написанного.

Это не значит, конечно, что он станет режиссёром и начнёт делать настоящее кино. Мало уметь писать письма, чтобы стать Достоевским. Более того: если он снимает то, что ему нравится, кино как раз и не возникнет. Когда любишь человека, не надо его снимать; когда не любишь, тоже. А вот когда ты не знаешь, любишь ты его или нет, или когда ты любишь и не любишь его одновременно — вот тогда бери в руки камеру. И попытайся разобраться. Лучшего инструмента для того, чтобы разобраться в этом, не придумано.

Был Чаплин, был Тарковский, были многие другие, — великие, прекрасные режиссёры… Их забудут. Скоро, очень скоро возникнет кинематограф, который заставит нас забыть всё, что было сделано в эпоху «рыцарского романа» кино — в первые его сто лет. Мы считали свою профессию элитарной, дрожали над каждым кадром, дотошно изучали фотографию, композицию, историю культуры… Сейчас наша профессия полностью девальвирована. Новый кинематограф, по-моему, возникнет из чего-то совсем иного. Может быть, это произойдёт уже через год. Может быть, уже сегодня где-то ходит юноша, который со дня на день всё изменит.

Те, кто постарше, помнит времена, когда города были полны бумажным мусором. Тогда издавалось очень много газет; среди них были и хорошие, и очень хорошие. Но было очень много таких газет, которые никому были не нужны, которые никто не читал, кроме их издателей. И при каждом порыве ветра по улицам летел бумажный ворох. Так это было приятно, так хорошо! Так хотелось, чтобы дунул ветер и смёл весь этот мусор с прилавков! … Сейчас у меня такое чувство, что опять нужен ветер. Настоящий ветер. Который дунет — и сдует весь этот видео- и киномусор к чёртовой матери.

От начала кино

Мы все пока ещё не поняли, что с нами сделало и продолжает делать кино. Это новая эра, не больше и не меньше. Простите за пафос — но оно того заслуживает. Изобретение зеркала, появление фотографии, первый киносеанс — от каждого из этих событий можно вести новый отсчёт времени. Это поворотные моменты в истории человечества. Но вот куда именно ведут человечество эти повороты, судить пока трудно.

…Спустя месяц после событий 11 сентября я приехал в Нью-Йорк. Там у меня неподалёку друг от друга живут двое хороших знакомых. Башни-близнецы были видны прямо из их окон. И я спросил у одного из них: «Что ты делал в этот момент? Где ты был?» — «Я был дома». — «А что ты делал?» — «Смотрел телевизор». Чёрт знает что. По-моему, это надо написать в рамочке и повесить на какую-нибудь одну большую всемирную стену, чтобы всё человечество задумалось. Он мог смотреть в окно. И мог это видеть. Но он не смотрел. Он смотрел в телевизор. Вот именно это я и называю «поворотным моментом в истории человечества»: когда реальность на экране становится более реальной, чем та, настоящая, «объективная». А второй мой друг, известный режиссер, ответил так: «Я выбежал на крышу и стал снимать. Очень уж красиво»…

Я думаю, сам факт существования кинематографа важнее того, как люди этим пока что сумели воспользоваться. Важнее всех созданных за минувшее столетие фильмов, вместе взятых. Изменилась человеческая психология, изменилось понятие о человеческом, изменился сам смысл слова «человек». И, возможно, лет через пятьсот наши потомки, оглянувшись назад, скажут: «Все ужасы и кошмары Двадцатого века произошли потому, что появилось кино».

Прибытие поезда

Читайте также

-

2025: Я жду курьера — Итоги Любови Аркус

-

Проруха и обух — «Отец Мать Сестра Брат» Джима Джармуша

-

2025: Итоги Василия Степанова

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

Ни здесь, ни там — «Где приземлиться» Хэла Хартли

-

Совесть и трансильванцы — «Континенталь ’25» Раду Жуде