Без пояснений

XX век отучил удивляться — но и здесь судьба осажденного Ленинграда кажется неправдоподобной и логически необъяснимой. История блокады доселе остается болезненной загадкой новейшего времени. Ясно, что в СССР решили пресечь недоуменные вопросы о том, как случилось, что город был обречен на вымирание. Был издан и превознесен пропагандистский роман Александра Чаковского «Блокада», годами снималась одноименная эпопея (р. Михаил Ершов, 1974–1977), изумившая своим… метражом: шутка ли — почти 6 часов демонстрации! Верховный Главнокомандующий и Жданов изображались здесь в духе «бархатной» реставрации сталинизма — как респектабельные политики и солидные государственные мужи, и, разумеется, на все лады превозносилась мудрость партийного руководства. Подобным фальшивкам назначалось «закрыть» тему блокады в массовом сознании.

Тогда же, однако, пробилась в печать мощная «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, а благодаря перестройке изданы и другие непарадные материалы… От кино же открытий не ждали — известные наперечет кадры блокады столь часто кочевали из фильма в фильм, что казалось, будто других просто не было. Да и не верилось, чтобы во времена, когда «несанкционированные» съемки приравнивались к шпионажу, некие энтузиасты «сами по себе» снимали умирающий город. Из французских документальных сериалов о войне мы знаем, что оккупация и освобождение Парижа снимались десятками любительских камер, да еще на цветную пленку, — но, судя по кадрам обычной толпы на Невском, к началу войны у советских граждан и лишних штанов-то не было, не то что личных кинокамер.

К тому же — множество «блокадного» материала снято под контролем и для пропаганды. Так, очередной сюжет на тему «Все хорошо, прекрасная маркиза» освещал замечательную работу Государственного… Эрмитажа, и операторы получали заверенную «где положено» инструкцию, строго оговаривающую, сколько кадров положено снять, сколько будет в каждом из них посетителей и что будет в них представлено, ваза или статуя. И, разумеется, самим творцам надлежало позаботиться, чтобы ценители прекрасного, пришедшие полюбоваться сокровищами Эрмитажа, выглядели умеренно истощенными.

В названии ленты Лозницы слышна полемика с ее казенными «тезками» — не в пример, мол, официозным «блокадам» мы покажем вам истинную. Он вводит в фильм сплошь «натуральный» и непреднамеренно снятый материал, сразу отсекая фальшивки. Здесь автор словно доходит до логического предела — он не только не позволяет себе какие-либо игры с изображением, но как бы изгоняет с территории ленты… самого себя. Лозница словно и не стремится обнародовать свой взгляд на блокаду, а честно показывает лишь то, что нашел в банках с архивной пленкой — и в том виде, в котором нашел. Цитируя в кино хронику, обычно выбирают кадры повыразительнее, да еще сокращают их, отсекая «лишнее». Здесь же — повторы и длинноты не убраны, что в кадр попало, то и видим — и так все 50 минут показа.

К тому же склеенные кадры расположены не по-какому-то, скажем, образному или идейному смыслу, а — как-то совсем по-детски, по темам и датам, чтобы было понятно, что к чему: вот — «Пожары», вот — «Разбор завалов», вот — «Эвакуация», вот — «Добывают воду», вот — «Везут умерших»… Кажется, что такие наклейки были на коробках с пленкой, а режиссер взял да и показал подряд, вплоть до завалящего обрезочка, что было в них внутри, — не выбирая «самое интересное», а честно склеивая «хвосты» и начала рулончиков. Материал в его ленте изложен как бы «по горизонтали», и там, где что-то не снято, так же честно, как знак пропуска, поставлена черная проклейка.

Так, кадры, где с Невского разбегаются люди, словно переносят нас на оцепеневший, беззащитно раскинувшийся проспект, ставший вдруг пустым и просторным, и заставляют пережить ощущения живой мишени, хорошо видной с воздуха. Сам налет, вероятно, не сняли, но… что стоило подклеить сюда кадры летящих бомбардировщиков или взрывов, гремевших в другом месте? … Прием как прием, даже и обманом вроде не назовешь. Это «закругление» даже усилило бы монтажную фразу, однако… потащило бы за собой иные условности, и вышло бы обычное гладенькое «кино», где сходятся концы с концами и загодя припасено резюме. Для Лозницы же смесь правды и лжи тошнотворна в любых пропорциях — начнешь врать, так не остановишься, — и он со вздохом оставляет в фильме демонстративный пропуск.

В искусстве есть сильный прием «значимого отсутствия», когда зияние на месте привычного предмета позволяет ощутить его острее, чем то примелькавшееся «наличие», которого не замечаешь. У Лозницы же мы ощущаем не отсутствие некоего события (тем более — и не догадаться, какого), а… нехватку кусочка пленки, т. е. саму ее материальную субстанцию. Именно кинопленка, шелестящая в проекционном аппарате, — смысловая составная этой ленты и вообще — ее главное… действующее лицо, как ни кощунственно это звучит по отношению к фильму, названному «Блокада». Но художник нового времени вообще вводит в контекст своего произведения свойства материала, с которым работает, будь то глина, мрамор, фактура холста, обрезки бумаг или тряпочек.

К хронике в кино часто относятся как к сырью, заготовкам для заданных концепций или самовыражения. Якобы неказистый кадр обычно «спасают» — «режут» и всячески подгоняют, как камешек в мозаике, под общую идею фильма, словом — стремятся извлечь из него «образный смысл». Хроника для Лозницы — самоценная стихия, и он предельно сужает вторжение в ее ткань. Единое слово диктора, наложенное «поверх» изображения, стало бы здесь суетным и нецеломудренным, а для фильма — разрушительным. Кадр ценен здесь сам по себе, и нет нужды делать его красивее или эффектнее, а уж очищать от «лишнего» — прямо святотатство: чем больше будет в нем трепетного «сора жизни», тем точнее будет слепок того… «запечатленного времени», которому посвятил известную статью Андрей Тарковский.

Он считал, что саму субстанцию времени киносъемка делает материальной. Следы скоротечных мгновений, застигнутые камерой, оседают на пленке — режиссер должен удержать эту золотую пыльцу и смиренно донести до зрителя. Представляя образцовую «мумию времени», Тарковский почтительно ссылался на фильмы Энди Уорхола — неясно, правда, где он их видел и как досмотрел: и закаленные синефилы не выдерживали испытание фильмом «Эмпайр» (США, 1964), где на экране восемь часов красовался небоскреб, снятый с одной, да еще нарочито стандартной, точки.

Этого легендарного изображения «до Уорхола» не было, Лозница же в «Блокаде», используя уже снятые кадры, сделал, как сказал классик, «то самое, что и ожидалось давно» — идеи статьи Тарковского «Запечатленное время» воплотил в кино монтажном. Потому для Лозницы словно нет иерархии кадров — ведь ценно все пропущенное через лентопротяжный механизм проекционного аппарата, — а в кадре значим каждый метр: не скажешь же, что одна секунда «ценнее» другой, если все они уплывают в вечность.

Считается, что «высокая художественность» преображает картины реальности, а иллюзорный слепок с нее и к искусству-то не относится. Лозница же словно и стремится к этому незатейливому «дублю». Он хочет, чтобы, придя на его ленту, зритель располагался не возле экрана, а — словно у пролома в стене, за которым расстилается жизнь иного времени. Так и происходит: первые же кадры «Блокады» столь втягивают в экранное «зазеркалье», что и тактичные монтажные склейки кажутся помехой, дерзким вторжением в плавный поток эпического времени.

Поэтому фильм Лозницы «не выдерживает» показа на «видео» или по ТВ, где изображение заведомо «меньше» зрителя и, как открытка, лишено глубины. Как только на нем зарябят телевизионные «полоски», магия личного присутствия при событиях исчезает, и вместо втягивания в ленту начинается отторжение от нее. Аскетичная форма ленты, идущей без слова закадровых пояснений, кажется здесь условной и вычурной. Органичное для «большого» экрана кажется дефектом на ТВ — впечатление, что здесь зачем-то показывают «неотобранную» хронику, да еще «в ящике» пропал звук.

Кадры хроники Лозница тактично подкрашивает одними шумами — и это кажется реакцией на экспансию напористого и пустопорожнего «телевизионного» слова, призванного не прояснить, а затемнить суть дела. Ему противопоставлено здесь — то громовое… молчание, что красноречивее выкрика и суетной болтовни. Блокада изображена здесь без всякой аффектации — видимое бесстрастие ленты странно вторит тому давящему безмолвию, что источают изображения онемевшего города, где угасли краски и звуки, а сам он обращается в ледяной монолит. Поразительно, что с этой «надмирно» остраненной интонацией рассказано о том, что обжигает и через толщу лет.

Монтажный фильм о блокаде, снятый в годы пере-

стройки, спорил бы с казенными мифами — мелькали бы кадры с карикатурным Ждановым или теми расписными «потемкинскими деревнями», что снимали для пропаганды. Но фальшивки советской «документалистики» Лознице не то чтобы скучно оспаривать — кажется, что его просто не занимают социальные аспекты блокады. Поэтому, при всей «натуральности» взятых им кадров — даже коренной ленинградец не сразу сообразит, что за событие здесь снято. Архив или библиотеку разбирают эти истощенные люди, складывая на подводы стопки обгорелых, перевязанных бечевками книг? Что за здание разворочено бомбой? Тушат пожар — но что так страшно полыхает на экране: склад? фабрика? … Без пояснений — что, где, когда… — в ТВ-эфир бы эти кадры не пустили. Но клубящийся дым, сделавший небо над Ленинградом черным, — единственное содержание кадра, и «приклеенный» текст снимал бы это физическое ощущение «Апокалипсиса now». Историческое событие Лозница переводит в иную систему координат, заставляя увидеть в блокаде черты даже не социального, а некоего метафизического катаклизма, иррационального и необъяснимого, вызывающего мучительный немой вопрос, как загадка сфинкса.

Чтобы прославить на экране стойкость защитников города, из длинных, снятых «впрок» планов обычно выстригали кусочек, делая его эмблематичным. Эти кусочки Лозница возвращает в их естественный контекст, показывая план целиком.

Здесь ожидает такое, что впору протереть глаза. Вот очередь за газетами. А сбоку, возле уродливого киоска «Союзпечати», теребит газетный лист симпатичный и большелобый… карлик — ушанка сдвинута на затылок, глаза в круглых очечках смотрят в камеру дружелюбно и с любопытством, улыбка до ушей обнажает крупные зубы — он явно и совсем по-детски радуется, что его в кои-то веки снимают «для кино». Когда крупно показывают суровый газетный заголовок «Враг у ворот!» — и вовсе кажется, что смотришь сюрреалистический фильм Бунюэля. Уж этот-то кадр точно не заставляли снимать для киножурнала.

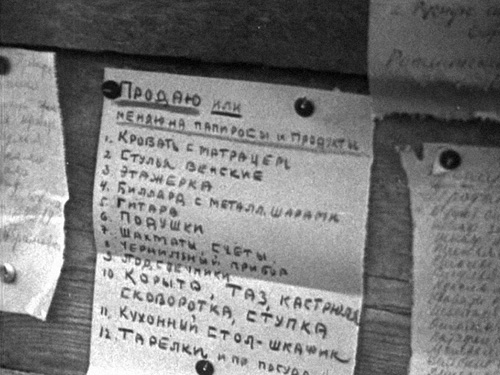

В иных кадрах возникает столь неказистая реальность, что хочется понять, зачем они вообще сняты. То ли ослаб «контроль за производством», и оператор, тайный приверженец вертовского «Кино-Глаза», что видел, то и снимал. То ли — дерзил, бросая вызов «лакировке действительности»: пропадать, так с музыкой! То ли — следовал принципу: если не можешь ничего изменить — оставь свидетельство. Вот камера ползет по унылому дощатому стенду «наглядной агитации» и явно выделяет самые гротескные и шапкозакидательские ее образцы. Советский снаряд здесь вонзен в голову… Маннергейму, а главный залог победы, разумеется, — «Разоблачай врага под любой маской!». А для какой пропаганды снят листок уличного объявления с накарябанным перечнем утвари, которую безвестный ленинградец меняет «на папиросы и продукты»? Среди тарелок и кастрюль (варить-то все равно нечего) — уже ненужные ему подушки, гитара, шахматный столик…

Но кадры, где конвоируют немецких пленных, точно предназначались для пропаганды успехов советской армии — иначе не объяснить, с чего бы эта процессия делала такой крюк через самый центр города. Однако… сам вид понурых израненных людей, в бинтах и со свежими шрамами на головах, обритых по-каторжному, кто бы они ни были, — вызывает разные неположенные чувства и ассоциации. Один из них — высокий, костистый, раскинутыми руками опирающийся на плечи друзей, — подпрыгивает, стараясь не ступать на покалеченную ногу, и каждый раз не сдерживает мучительной гримасы; другой — угрюмо ковыляет на костылях… Стоило их-то показательно гонять через весь город? … Потому и у прохожих не видно особой ненависти к захватчику — одни спешат по своим делам, другие разглядывают пленных скорее с любопытством — как людей из иного мира, не похожих на тех страхолюдин с клыками и рогами, что малевались на пропагандистских плакатах и от одного вида которых дети, случалось, рыдали от ужаса.

Заметно, кстати, что на двадцать пятом году народной власти народ на Невском мог выглядеть и более ухоженным. Нынешним любителям ностальгии стоит показать эти кадры: где в мире еще донашивали эти немыслимые картузы, косоворотки и галифе, где еще так уродовали женщин столь неказистыми тряпками? Своим нищенским обличьем свободные советские граждане не слишком отличаются от оборванных военнопленных — что особенно видно на фоне архитектурных шедевров Санкт-Петербурга, мимо которых совершенно равнодушно снует население «города Ильича».

В довольно жидкой толпе, окружившей пленных, выделяется энергичная дамочка в причудливой фетровой шляпке и распахнутом пальто поверх цветастого платья. Как ни странно, среди этих боязливо молчащих и робко улыбающихся в камеру простых работниц, которых она распихивает локтями, именно эта расфуфыренная особа выглядит так, будто с цепи сорвалась: без нужды суетится, вопит, как на базаре, кидает что-то в пленных, энергично плюет в них и всей высокой грудью своей лезет, как «Свобода» Делакруа, чуть не на штык конвоира. Кажется, что эту неуемную патриотку доставили на съемку, чтобы с гарантией отчитаться картинами «народного гнева» и уж она постаралась за всю толпу. Но именно исторический плевок этой «подсадной утки» и остался в официозной летописи блокады — из материала с проходом пленных чаще всего цитировался именно этот короткий кусочек. Даже вырванный из контекста, он вызывал неловкость — неприятна была эта холеная женщина с базарными ухватками, отчего-то символизирующая «ленинградку».

Но, кажется, и в фильм Лозницы просочились кадры, снятые «целенаправленно» и потому вызывающие неловкость и инстинктивное отторжение. Они и выбиваются из ткани ленты. Когда люди, похожие на тени, вяло, как во сне, проходят мимо окоченевших тел, лежащих у них под ногами, — это потрясает, но когда камера в упор снимает убитую девочку — словно узнаешь «творческий почерк» Романа Кармена, чьи кадры тоже использованы в «Блокаде». Александр Дерябин с возмущением писал, что этот оператор потратил дублей десять, чтобы выразительнее снять мертвую испанскую девочку, и, как стервятник, полчаса кружил над ней с кинокамерой (см.: Александр Дерябин, Судный день. Об этике в документальном кино, и не только — «Сеанс», № 25/26, с. 287–288). И здесь — отчего-то кажется, что валенок, свалившийся с детской ножки, и валяется-то на ступеньке как-то «преднамеренно», словно положенный для «выразительности».

Усомнимся в достоверности еще одного растиражированного кадра «блокадной хроники». Возможно, двое детишек действительно везли через обледенелую Неву гроб на саночках, но… композиция кадра, где удаляющиеся фигурки расчетливо «уравновешены» блестящим на зимнем солнце куполом Исаакия, уж больно «художественна». Камера стоит низко, в кадр с высоким небом дети входят справа и движутся от нас прямо по диагонали — что же, оператор неизвестно зачем снимал красоты зимнего города, и вдруг, прямо из-за его спины и не видя камеры, вошли в кадр детишки со своими санками? … В других «блокадных» кадрах и «начала»-то нет — событие застигало врасплох, не дожидаясь, пока операторы вскинут камеру. Здесь же, «как в кино», есть и начало, и завершение кадра — скорбный проход детишек с санками, верно, не раз репетировали, собираясь снимать не некое событие во плоти, а эмблему страданий.

Оттого в кадре не видно лиц — согнутые спины детей выглядят более «обобщающе». Сняты мальчик и девочка — это тоже обобщение, и гроб «эмблематичнее», чем обычные для блокады рогожные кули на саночках, да и вообще — более отвечает цивилизованному представлению о смерти, чем те варварские захоронения скопом и в ямах, показанные в фильме Лозницы. Эти каким-то чудом снятые, грубые и не претендующие на «художественность» кадры, где мужик в ватнике, шлепая по лужам, лениво переворачивает багром сваленные в котлован трупы, — фиксируют реальность двадцатого века, описанную Шаламовым и Отто Диксом, где жизни — грош цена, а к жертвам разнообразных Великих экспериментов относятся как к падали.

Обыденность этого ужаса не вместишь в сознание и не используешь для пропаганды, и оператор, снимая детей, бредущих через обледенелую Неву, инстинктивно отгораживается от него, «подгоняя» кадр под известные ему образы Перова, Некрасова и прочие картины народных страданий в «Святых шестидесятых» девятнадцатого века. В изображение словно внесена кощунственная «гармония», и эта искусственность делает кадр не трагичным, а сентиментальным — за что его и любили цитировать: страдания словно преподносились зрителю под анестезией — вроде и горе показано, и смотреть не страшно. Поэтому из года в год на экране и цитировались буквально одни и те же короткие кадры «ужасов блокады»: примелькавшееся всерьез не будоражит.

Трудно делать фильм на одном, пусть и сильном, приеме. Течение ленты Лозницы столь эпически неторопливо, что ожидаешь некоего перелома, после которого она перейдет в иное качество. Но — режиссер мерно склеивает кадр с кадром, и все больше нарастает ощущение некоего замаха без удара. Метод дает сбой: внятной истории блокады здесь нет, а в бытийное измерение сами по себе, без вмешательства «извне», кадры переходить не желают.

Фильм не заканчивается, а словно — обрывается, будто пленка кончилась. Он завершен кадрами публичной казни немецких пленных на площади Калинина, у кинотеатра «Гигант» — рассказывают, что на нее даже билеты были, как на футбол. После того как толпа поднаперла к самым виселицам с качающимися телами, чтобы посмотреть, что и как, на экране возникает торжественный титр, тоже из «того» времени: «5 января 1946 года приговор был приведен в исполнение». В эпоху звукового кино он странноват, но явно был подклеен сюда, чтобы смягчить осадок от страшных кадров, перевести их в некое умозрительное измерение — свершилась, мол, воля народа, и преступников постигло заслуженное возмездие. «Идеологичное» слово с его самодовольной претензией на абсолютную истину в последней инстанции — плоско, лукаво и лживо. Лозница, единожды введя в фильм титр с как бы нейтральным, но все же «сторонним» словом, даже не оспаривает его — что спорить с пустотой? — а выставляет на посмешище.

Неужели вот эти восемь человек, болтающиеся со связанными руками на веревках — пусть даже каратели, а не наугад выхваченные из барака «козлы отпущения», — превратили в тягостный кошмар жизнь современного города? … Автор пожимает плечами — на экране история блокады завершилась так, а дальше… тишина. Фильм закончен. Стрекот пленки умолк. Мы сидим в зале и чего-то ожидаем. Может быть, будут еще какие-то кадры, что разъяснят наконец, что же случилось с городом полвека тому назад? Оглядываемся на оконце проекционной. Но это — все. На складах студии, наверное, про блокаду больше ничего не осталось.