Серж Тубиана, главный редактор Cahiers du Cinema

СЕАНС — 3

Высокий, элегантный, чуть медлительный, неуловимо ироничный, он из французских «шестидесятников», людей пост-68, нашедших место себе и своим идеалам в разнообразных свободных профессиях. Общее между французскими и советскими кинокритиками обнаружилось еще до того, как мне удалось взять у него интервью: и те, и другие одинаково небрежны. Встреча состоялась с третьей попытки. Редакцию найти было не очень просто. Конечно, через ленфильмовскую помойку и сомнительные парадняки пробираться не пришлось, но неширокий проход между двумя улицами, недалеко от площади Бастилии, я заметил не сразу. Да — еще в редакции, кажется, живет собака, потому что за дверью кабинета периодически слышался лай.

Естественно, священный трепет охватил меня еще до того, как я вступил в редакцию журнала, основанного великим Андре Базеном в 1951 году. В разные годы его возглавляли такие кинорежиссеры, как Эрик Ромер и Жак Риветт. Именно на страницах «Кайе дю синема» проигрывали мизансцены и разрабатывали философию своих будущих фильмов 25–30-летние критики Жан-Люк Годар и Франсуа Трюффо. В 1954 году опубликованная в № 31 статья Трюффо «Об одной тенденции во французском кино» положила начало походу против стерильного «папиного кино» или «кинематографа французского качества».

Говорят, что статья долго пролежала в редакционном столе Андре Базена: слишком резко критиковались в ней общепринятые ценности. «Полочный статус» статьи и диктатура увенчанных лаврами динозавров — не единственная черта сходства между тогдашней французской социокультурной ситуацией и недавним отечественным прошлым, да и настоящим. Тогда Франция была страной, увязшей в колониальных войнах и неотвратимо двигавшейся к военной диктатуре. Стиль критических статей напоминал школьные сочинения. Благородство помыслов искупало для критиков вопиющие формальные промахи. Команда «Кайе» противопоставила тому новый стиль, новые ценности, новую манеру поведения. Журнал был не просто журналом, но центром тусовки, родным домом для авторов.

А когда-то Жан-Люку Годару хватило и, наверное, еще осталось денег, чтобы скупить в киосках весь тираж одного из первых номеров.

Стиль: недоброжелатели называли его «групповым», «мафиозным», иногда «оскорбительным». В политическом отношении люди 50-х были, скорее, «правыми анархистами»: отвергавшими и консервативную, и коммунистическую демагогию. Но описывает те легендарные времена лучше меня свидетель, кинокритик Жан Колле: «Мы знаем, что такое быть двадцатилетним около 1950 года, Мы знаем, что такое родиться в старом мире. Нам оставалось только потреблять, а завоевывать было нечего. За нас все изобрели. За нас воевали. За нас думали. За нас смотрели, судили, разрушали, строили. Нам оставалось только жить, восхищаться, благодарить, спать, видеть сны…» «Мы были поколением зрителей. И услышьте нас хорошенько: не классом, а поколением». Знаете ли вы, что такое быть двадцатилетним около 1950? Нет, но мы знаем, что такое быть двадцатилетним около 1980, около 1985. Правда, не во Франции. Но общего, на самом деле, много.

От той эпохи в «Кайе дю синема» остался набор достаточно смутных понятий, таких, как «дыхание жизни», «связь с реальностью», требование обязательной синефилии. Мне кажется, что определенной замороженности старых понятий «Кайе» обязаны тем, что не принимают постмодернистский кинематограф Питера Гринуэя или последний фильм Дэвида Линча, То же непереваренное наследие «новой волны» внушает им симпатии к некоторым советским фильмам, находящимся с этим наследием в еще более мучительных отношениях. Но компетентнее «Кайе дю синема» журнала все равно нет. Правда, чтобы достичь тиража в пятьдесят тысяч, им пришлось проработать сорок лет… А когда-то Жан-Люку Годару хватило и, наверное, еще осталось денег, чтобы скупить в киосках весь тираж одного из первых номеров: расходился он очень плохо, а Годару хотелось сделать друзьям-редакторам приятное. Но после эпохи «новой волны» и «политики авторства» «Кайе» пережили многие приключения. И поэтому первый вопрос к Сержу Тубиана:

Что изменилось в журнале, когда вы в 1981 году заняли пост главного редактора?

Что изменилось? Предыдущий период, с середины шестидесятых по середину семидесятых годов был очень трудным, это был маоистский период, судорожный, немного замкнутый. Период одновременно теоретической, страстной, интересной рефлексии о кино и недоверия к кино, недоверия к фильмам. Этому я и пытался противостоять начиная с 1981 года, хотя движение назад, возвращение к фильмам началось в середине семидесятых, когда главным редактором был Серж Дане, а я его заместителем. Мы много и дружно работали, потом он ушел в «Либерасьон», решил работать в ежедневной газете, а я остался главным. Нашей реакцией на маоистский период было движение к фильмам, к авторам, к кино. Мы хотели, чтобы «Кайе» стали местом живой рефлексии о кино, возрождения кино. Старые вещи остаются, конечно. Где, я не знаю. Где-то они скрыты. Пишущие для нас авторы молоды: им по 25–30 лет. Я самый старый в редакции. Они не пережили того, о чем я говорю, не пережили политического периода «Кайе». Тем более, они не были свидетелями Новой Волны. Это нормально. Я тоже не был. Мы не знали основателей журнала. Но читали старые номера, до нас доходило эхо, реминисценции. Сейчас пришло потрясающее поколение. Оно способно произвести синтез всего хорошего, что было в пятидесятые годы, в Новой Волне, в политическом периоде. Но сделают они в результате лучшее, чем то, что было.

Но «Бэтмен» очень заинтересовал меня. Обложка стала реакцией.

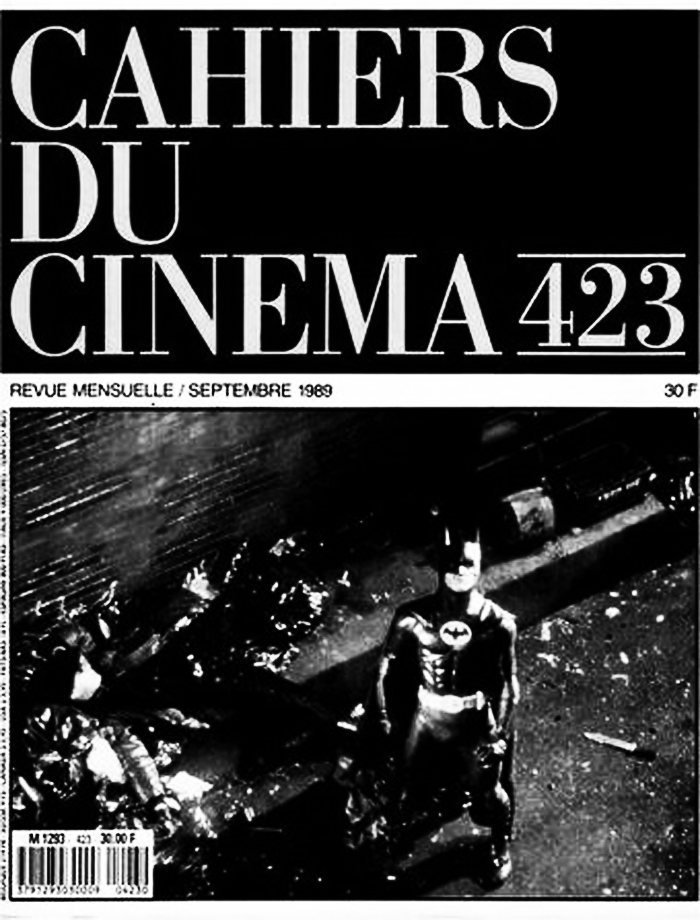

Второй мой вопрос касался маленького скандала вокруг обложки 423-го номера «Кайе дю синема» (сентябрь 1989 года). На обложке красовался Майкл Китон в полной экипировке Бэтмена из фильма Тима Бартона, а две большие статьи в номере приветствовали «огненую, молодую и дикую современность фильма». Читатели были возмущены изменой любимого журнала интеллектуальному кинематографу и завалили редакцию вполне совковыми письмами протеста. «Зачем эта обложка с Бэтменом? Только для того, чтобы подцепить жуткую тинейджерскую аудиторию?» «Я разочарован тем, что вы сделали обложку с Бэтменом, наподобие всех этих журналов, которым ведомы только правила денег». И обвинение в том, что «Бэтмен» узурпировал в «Кайе» место, которое могли бы занять французские экспериментальные ленты. Сержу Тубиана пришлось отвечать в редакционной статье в № 424 и объясняться, как же он относится к американскому кино. Этот скандал тем более значителен, что он отмечает новый этап в отношениях «Кайе» с Голливудом. Когда-то, в 1950-е годы, их фанатичная преданность американскому кино раздражала и правых и левых. Базен придумал для своих постоянных авторов определение — неологизм «хичкоко-хоуксовцы». Но с 1963 года «Кайе» повернулись в сторону Европы, стали низвергать прежних кумиров и бороться против «сакрализации американского кино». Потом был маоизм. Потом Тубиана.

Не в «Бэтмене» дело. У меня нет никаких табу. Голливуд — это не табу. Прагматизм — лучшая исходная позиция. Больше всего меня удручило бы «блокирование» Голливуда. Такое блокирование продолжалось весь великий политический период, десять лет. Для нас Голливуд был кончен. Это нас больше не интересовало. Голливуд — это был… кошмар, все, против чего писалась теория кино. Это был интересный бред, наваждение, плодотворное, но в основе своей — ложное. Мы забыли, что за эти десять лет в Голливуде родились великие авторы: Коппола, Скорсезе, Иствуд. Их не надо было путать с этим… Вавилоном. Ошибку мы поняли позже, а тогда все смешивали, думали, что Голливуд — единое целое, хотя всегда существовала борьба независимых режиссеров с доминирующими стандартными структурами. И при прагматическом анализе нельзя забывать об их борьбе. Что «Бэтмен»? «Бэтмен» вышел с огромной рекламой, которая представляла его как великий идиотский фильм для детей, великий империалистический фильм. Смешно, но реклама сыграла против фильма, люди испугались, подумали, что это тотально вульгарное произведение. А мы в «Кайе» чувствовали, что фильм сложнее, богаче. Бартон-режиссер с большой фантазией, а не простой солдат империалистической армии.

У нас мнения тоже разделились. Критики, более связанные с «оттепельным» сознанием, фильм отвергают, а молодое поколение рассуждает примерно, как вы. Мне лично показалось, что никогда прежде в голливудском кино зло (Джокер в исполнении Джека Николсона) не изображалось с такой страстью и очарованием.

Именно так. Но это проблема не поколений, а проблема поведения, чувств. Нельзя смотреть фильмы в шорах. Меня лично моя культура к этим фильмам не располагает. Мне ближе классическая европейская культура: Новая Волна, Деми, Ромер, Феллини, Росселини. Но «Бэтмен» очень заинтересовал меня. Обложка стала реакцией. Мы, «Кайе», серьезный, классический журнал, делаем не то, что от нас ожидают. В ответ мы получаем оскорбительные письма. Многие зрители относятся к американскому кино так, как относились к нему «Кайе» десять лет назад.

Бенекс и Бессон делают фильмы от ноля, не любят Новую Волну, не любят кино.

Можно ли говорить о связи новой критической чувствительности со способностью к синтезу, с таким явлением, как постмодернизм?

Это трудно, трудно, очень трудно. Надо размышлять, пытаться ухватить положение кино как искусства. Надо понять, находится ли оно в конце пути или еще возможен подъем. Есть ли у него будущее, или оно занято перевариванием собственной истории? Не так давно все мы думали, что занято перевариванием. Казалось, что пришло время для кино понять собственную историю. А потом внезапно нам захотелось сказать: нет, есть еще молодые силы в искусстве, но появляются они только в маргинальных фильмах. Возрождение не связано с киноструктурами. Структуры, компании подталкивают кино к смерти, перевариванию. И, как реакция, повсюду, у нас, в Италии, у вас, в США, все больше попыток возродить его через мелкие структуры у маргинальных авторов. Или — у великих, одиноких режиссеров: Кубрика, Годара, Феллини, то есть у людей, которые несут в себе собственную историю.

А много ли во Франции маргинального, подпольного, альтернативного, параллельного в области кино?

Очень мало. Маргиналы делают видео. Их полно в музеях, в Бобуре. Это отдельная, богатая область, которую я не знаю и не понимаю. Кроме Гарреля, настоящих альтернативных фигур нет. Но французское кино менее структуировано, чем в других странах, и более терпимо. Фильмы делать легко, существует много форм помощи режиссерам, и маргиналы быстро абсорбируются. Они сильны там, где сильны структуры. Когда надо противостоять, созидаются интересные вещи. А когда структуры слабы, слабы и маргиналы. Самое худшее, что они абсорбируются системой без конфликта. Это просто скандально, но самым великим маргиналом уже тридцать лет остается Годар. Надо, чтобы пришли другие люди и сказали: «Мы — Годары сегодняшнего дня. Мы — разрываем с прошлым и хотим делать другое». Но нет никого. Фигура Годара так сильна, что он воплощает все, что можно называть авангардом, попыткой переписывать, изобретать заново кино. Через тридцать лет это несколько странно.

Все видят, как фильмы погибают. И продолжают делать плохие фильмы. Жизнь прекрасна.

Сохраняется ли в «Кайе» традиция, согласно которой критики этого журнала приходят к режиссуре?

Во Франции таких немного за последние десять лет. Оливье Ассаяс, который много работал в «Кайе», Ален Бергала (сделал три фильма), Серж Ле Перон (два фильма), его подруга Даинель Дибу, Марк Шеври, который поставил две короткометражки и покинул «Кайе», Паскаль Бонитцер, который пишет сценарии. Это постоянное искушение.

В восьмидесятые годы критика часто называла в качестве надежды французского кино три имени: Бенекс-Каракс-Бессон.

Между ними ничего общего. Каракс — дитя кино, не знаю, кого именно: Новой Волны, Карие, Превера ли. Он сейчас на распутье1. Его новый фильм — очень тяжелый, дорогой. Надеюсь, что он станет фильмом надежды и возрождения. Боюсь, что фильмом смерти. Худшая опасность — тяжесть, смерть от собственной мощи, которая мешает летать. Ведь «Дурная кровь» была фильмом о полете. Сам Каракс, одаренный, чувствительный, одинокий, вызывает у меня симпатию и нежность. А связали его имя с Бенексом («Дива») и Бессоном («Подземка»), потому что у французского кино не было будущего. Бенекс и Бессон делают фильмы от ноля, не любят Новую Волну, не любят кино. Любят изображение, потребляют его, погружаются в изображение. Это была медиатическая и рекламная революция против литературы, кино, почерка, идеи, постановки во имя культа изображения. Мир Бессона не структурирован, безъязык, ему нужна плацента изображения. Этот парень нуждается в кино, чтобы идти к чему-то другому. А Бенекс вообще из другого поколения, ему за сорок, и он не умеет рассказывать истории. Это дитя Лелюша, лишенное свободы Лелюша. А Каракс — синефил, неумеренно любящий кино.

1 Бедный Лео Каракс: «Парень встречает девушку», «Дурная кровь» — потратив весь бюджет фильма, второй год ищет деньги на «Любовников с Пон-Неф» — М. Т.

О смерти кино впервые заговорили, если не ошибаюсь, через несколько месяцев после первого киносеанса, когда всем смертельно наскучило десятки раз наблюдать прибытие поезда. С чем это связано? С фундаментальной ошибкой, которая, по словам Годара, заключалась в том, что для сохранения памяти был выбран такой ненадежный материал, как кинопленка?

Да, он был прав. Вы знаете, сколько фильмов разрушается и исчезает? Колоссальное количество. Если не будет важной международной реакции на всех уровнях, реакции министерств, правительств, сильной воли спасти наследие, существует опасность исчезновения целых пластов кино. Сохранится воспоминание через видео. Через двадцать-тридцать лет те, кто изучает кино, не смогут увидеть великие, исходные фильмы. Все видят, как фильмы погибают. И продолжают делать плохие фильмы. Жизнь прекрасна.

Мостом между европейской и американской традициями был Серджо Леоне. Насилие у него совершенно хореографично, идет из оперы.

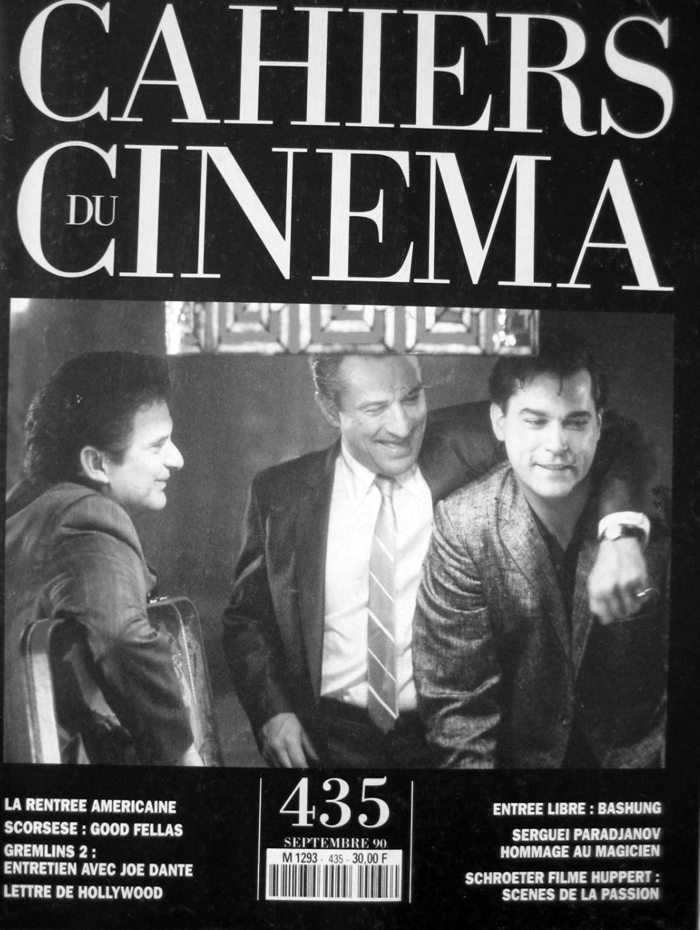

Следующий вопрос звучал немного по-советски, но, что поделать, киносезон 1990 года выдался на редкость кровавым. На просмотре «Хороших парней» Мартина Скорсезе только завораживающее непрерывное движение камеры не позволяло отвести глаза от экрана в сценах жутких гангстерских расправ. В «Диком сердце» Линча взлетала на воздух отстреленная голова, а тяжелый рок сопровождал смертельные избиения. В «Никите» Люка Бессона жестокость казалось еще более жесткой из-за того, что ее вершила анонимная тотальная система. Это — крупнейшие мастера. А что говорить о последнем поколении голливудских фильмов: «Невесте тора» Брайана Юзны и «Даркмене» Сэма Рэйми, «Тотал реколл» Верхувена и «Робокопе-2» Ирвина Кершнера? Итак, существует ли для Сержа Тубиана проблема насилия на экране?

Проблема, конечно, существует. Но, очевидно, французское кино неспособно на показ насилия. Для нас очень важна фигура Мельвиля, который кончил маньеризмом, квази-японской эстетикой, но исходной точкой для него было классическое, полицейское кино. Он навязывал зрителям опыт созерцания сцен действия в их реальной продолжительности. Но у него не было насилия, хотя речь шла о гангстерах, об ограблениях. Оно показывалось эллиптично. Важны были силуэты, шляпы, плащи, то, как герои зажигают сигареты, их автомобили, их кодексы, язык. Да, это было что-то японское: внутренняя дисциплина тел. Наверное, мы неспособны на показ насилия, так как для нас важен язык. Чем более развит язык, тем меньше необходимости прибегать к насилию. А вот в любой американский фильм насилие вписано имманентно, идет ли речь о семье или полиции. Языку предшествует жестокое, телесное насилие. А язык часто ничтожен, банален, беден. Для американцев человек — наваждение, песчинка. Важнее машина, робот. Нам, европейцам, знакомо не насилие, а жестокость. Вот Дрейер был режиссером жестокости. У вас, в Советском Союзе, я думаю, есть и то, и другое, и насилие, и жестокость. (Да уж, навалом — М.Т.). Мостом между европейской и американской традициями был Серджо Леоне. Насилие у него совершенно хореографично, идет из оперы. Его настоящий темперамент был оперный: значение жеста, голоса, тела.

А каким был Серджо Леоне? Вы с ним встречались?

Там, где смерть имеет цену

Я делал большое интервью с ним по поводу «Однажды в Америке», потом мы обедали в большом ресторане. Мы встречались в Каннах. Он очень любил «Кайе дю синема», и «Кайе» его любили в самом начале. Потом наступил долгий период непонимания, потом — примирение. У нас были великие ссоры и примирения: с Трюффо, Шабролем, Леоне, Бертолуччи (так как он был коммунист, а мы прокитайские антикоммунисты). Их всех «эвакуировали» из «Кайе», как из Библии, «Кайе» их научили всему, научили, как делать фильмы без ничего, и вдруг — враждебное, непонятное, мрачное отношение. Примирение с ними было очень важно для нас. А Леоне был очень мил, доступен. И он всегда говорил о своем советском проекте, фильме о блокаде Лениграда.

Все-таки, почему появилась идея этого фильма?

Да потому что это история, а для Леоне кино существовало, только если встречалось с историей, с легендой, овевалось дыханием момента истории века. Майкл Чимино пытался делать похожие вещи во «Вратах рая».

Нет, конечно, никаких правил, обязывающих кино передавать что-то, но в современном состоянии необходимо, чтобы кино несло что-то из мира.

Что касается советского кино, то иерархия ценностей у «Кайе» примерно та же, что и у нас. Но не показалось ли вам, что большинство советских авторов спешит усвоить одну из двух эстетических систем: или Тарковского, или Германа?

Это нормальное движение, когда возникает необходимость очень, слишком быстро обрести индивидуальность. Тарковский — такой же важный ориентир, как Брессон или Бергман. Не знаю, можно ли усвоить их стиль. Думаю, что они пришли туда, куда хотели прийти. Самому Тарковскому для его кино не надо было снимать много фильмов. Его не сымитировать, это не передается. Можно передать сходство, но не сущность. Его кино связано только с его физикой и метафизикой. Его можно растащить по кусочкам, но из него не сделать жанр. Брессона тоже многие имитировали, но те, кто имитирует, всегда в тупике. Фильмы последователей Тарковского интересны, но сквозь них мало виден Советский Союз. Это какой-то застывший мир, а где же движение, жизнь, противоречия, история? Мир обязательно должен присутствовать, а у них закрытый мир с удручающим религиозным дискурсом. Когда смотришь эти фильмы, ощущаешь что-то мертвое, враждебное миру, пугающее. Нет, конечно, никаких правил, обязывающих кино передавать что-то, но в современном состоянии необходимо, чтобы кино несло что-то из мира.

А «Такси-блюз» вы полюбили из-за «дыхания реальности»?

Что такое, кто такой?

Нет. Я его не очень люблю. Это не плохой фильм, это средний фильм, отвечавший ожиданиям средств информации. Он пришел в хороший момент, чтобы дать ответ на вопрос масс-медиа «Что такое москвичи?». Немного комедии, немного мрачного реализма. Браво. Все довольны. А рядом приходит Каневский. И ты понимаешь, что перед тобой два мира. Мир кинорежиссера (при этом я никаких пари на Каневского не заключаю, может быть, он сделает очень немного), то есть человека, который может рассказать то, что хочет рассказать, только при помощи кино. И мир сценариста, который смастерил историю для Канн. Смотреть их вместе очень невыгодно для «Такси-блюза». Зрители идут на Лунгина хорошо, но это вовсе не огромный успех. А у Каневского будет тысяч 60 зрителей в Париже. Это много: «Маленькую Веру» посмотрело чуть больше людей. Благодаря своей силе Каневский нашел публику.

Согласны ли вы с тем, что «Маленькая Вера» — фильм гораздо более верный по интонации, более жесткий и честный, чем «Такси-блюз»?

Конечно, «Вера» плотнее, богаче. Но второй фильм Пичула я видел и ничего не понял. Ничего. Истории не понял. В Каннах я досидел до конца, но ничего не понял. И никто не понял.

Краткая история «Кайе дю синема» купить

На такой жизнерадостной ноте завершилось интервью с Сержем Тубиана. На прощание он подарил пачку свежих номеров и пожелал «Сеансу» удачи. А тем временем «Кайе» сменили свою «формулу» (формат, обложку, графическое решение, характер размещения материалов, рубрики) и вызвали новую серию хамских писем, которые со странным удовольствием опубликовали. Лео Каракс, кажется, нашел деньги для завершения постановки. Ветеран «Кайе» Жан Душе написал статью о том, что кино нынешняя молодежь любит не так, как любили его в пятидесятые годы, и наверное, любит хуже. Философ Филипп Соллерс посвятил статью «Никакого кино» вопросу о том, почему ему скучно ходить в кино. Такие дела. Журнал стал очень красивым. А «Маленькая Вера» угодила в число 200 лучших фильмов восьмидесятых годов.

P. S. Серж Тубиана опубликовал в «Кайе» в 1987 году 38 текстов, в 1988 — 66. в 1989 — 22. Тьерри Жусс в 1988 дебютировал 37 текстами, в 1989 их уже 48. Никола Саада в 1988 — 50 текстов, в 1989 — больше 30. Ну, и так далее. Журнал — ежемесячный.

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой