День одиночества

Утверждать не берусь, но могу предположить, что в названии следующей картины Сергея Сельянова возникнет слово «День». Предполагаю также, что в этом назойливом пристрастии к повтору скрыта не дань трюизмам, а мучительная попытка поиска смысла, предназначения человеческого существования. И если в «Дне ангела» калейдоскопическое время сплющивалось и растягивалось в восприятии юного героя, то в «Духовом дне» название имеет еще более абстрактный, магический смысл (не говоря уже о прямых ассоциациях со вторым днем Троицы, крещением в многозначительной фамилии героя — Христофоров). В своем новом Дне Сельянов и Коновальчук конструируют модель экзистенциального сознания. Конструируют — не совсем верное слово, ибо режиссеру более близок стиль размышляющей поэзии, подобной той, что Довженко именовал «языком мыслей». Оттого так часто монологи и диалоги героев представляются озвученной внутренней речью — о времени, истории, поколении.

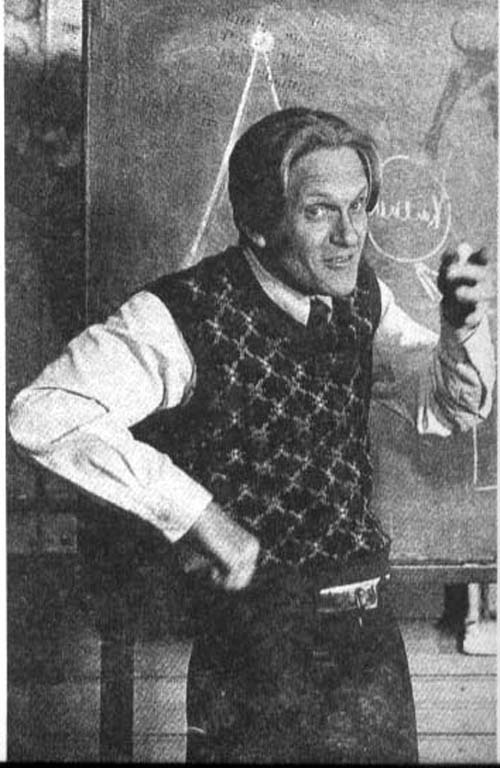

Фото С.Астахова

Герой наделен уникальной способностью к пирогенезу, разрушительным и взрывоопасным даром, и через призму этого феноменального сознания, как через лупу, способную не только увеличивать, но и поджигать. — пытаются авторы рассмотреть наше прошлое и настоящее. Житие Христофорова (Ю.Шевчук) словно разложено в фильме на квадратики, как в старинных детских книжках с жизнеописаниями святых: небольшой провинциальный поселок — специализированный санаторий — Ленинград — Париж. Эти «главки» с легкостью меняются местами, наслаиваются одна на другую.

Временный поток разорван. Душа героя в поисках «утраченного времени» балансирует между действительностью и небытием. Он умирает и возникает в другом пространстве, на него накатывает очередной приступ его фантастического и болезненного дара — и мы переносимся в иное измерение. Символом — почти буквальным — такого перетекания во времени и пространстве является обыкновенная бочка с мутной дождевой водой: опустит Иван в нее голову — и возникнет другая реальность, другое время… Временно-пространственные категории здесь не просто монтируются неожиданным образом — они прорастают в сознании Христофорова. В этом сознании и возникает образ опрокинутого мира после смерти, в котором все реалии превращаются в отзвуки, доносимые из-под толщи воды — шестидесятники, милиционеры, гэбэшники, сталинисты, монархисты. Проживая несколько вполне самодостаточных жизней, Христофоров в каждой из них сосредоточенно, до фанатизма, пытается выскользнуть из своего одиночества. В первой из небольших «главок» жизнеописания голос героя за кадром ведет почти лубочную летопись поселка. Известно, что древние летописи составлялись и записывались без знаков препинания, что серьезно затрудняло для исследователей их расшифровку. И повествование Христофорова словно рождено на одном дыхании. Пространство моделируется прежде всего интонационно, а уже затем — в предметной «игрушечности» поселка, его лубочных персонажах, реальных и воображаемых. В этом смысле драка хулигана Сталина с Троцким, возникающая в сознании маленького Ивана, служит неким шифром, кодирующим общую стилистику «главки».

Христофоров — феномен. «Посторонний», обреченный на одиночество, который, однако, находится в постоянном и неустанном поиске адекватности себя — миру. С мучительным усилием вырывается он за пределы «игрушечного» поселка, и тут же оказывается замкнутым в следующий круг. Здесь в спецучреждении за высоким забором обитают и исследуются подопытные экстрасенсы и колдуны, и вся эта аномальная братия находится под неусыпным вниманием энтээровских гэбэшников. Круги расходятся концентрически — и следующий замыкается рамками большого города. Но и это пространство оказывается враждебным герою — его гонят, вылавливают, пытаются убить в соответствии со всеми законами триллера.

Фото С.Астахова

Но и символическая эмиграция не становится отдушиной для героя, а превращается лишь в следующий круг его бесконечного странствия. Единение с уличными музыкантами парижской подземки в экстазе доисторической тамтамной музыки — не случайно решено в той же игрушечной, но уже с блеском рекламного глянца стилистике.

Невозможность обретения себя — драма не только рефлексирующего интеллигента, но любого человека, в какой бы роли он ни оказался — пьяницы или номенклатурщика. Оттого важным и необходимым оказывается для Сергея Сельянова фарсовое финальное шествие, в котором идут христофоровы, живые и умершие, а романсовая любовная лирика звучит в маршевой аранжировке…

Читайте также

-

Amerikan Ruleti Çift Sıfır ve Küresel Kumar Evreni Ekonomik Etkisi İncelemesi

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

Перемещенные города, перевернутые смыслы

-

Jugar Oil Mania Gratis

-

Consejos Para Ganar A La Ruleta

-

Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля