Черный квадрат и молочная кайма

«А сколько всяких окаянных интеллигентов, неприкаянных студентов, разных чудаков, правдоискателей и юродивых, от которых еще Петр I пытался очистить Русь и которые всегда мешают стройному строгому Режиму?»

Александр Солженицын

СЕАНС — 3

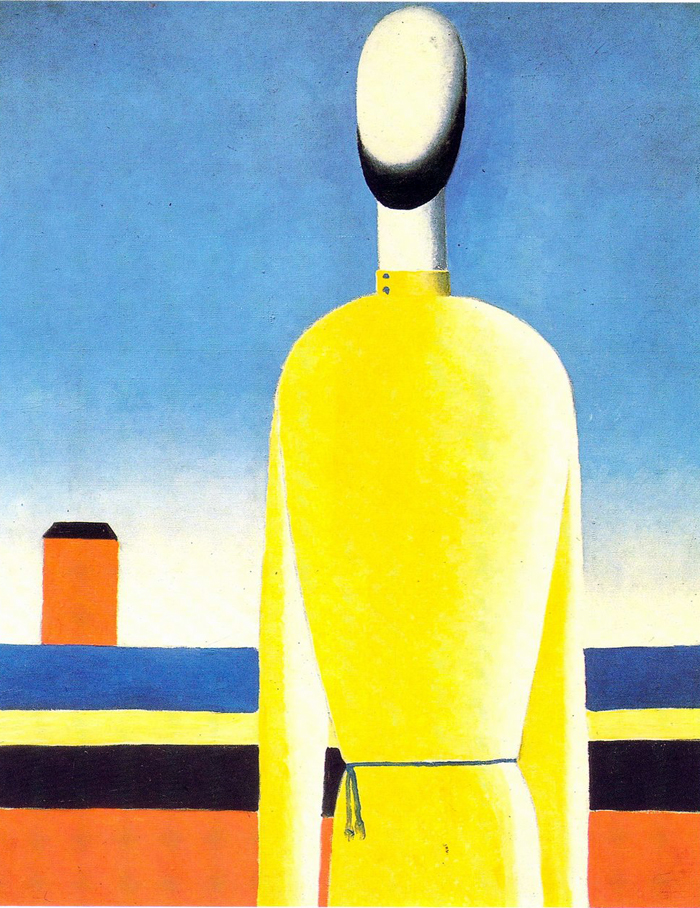

В центре знаменитого холста И. Глазунова «Мистерия ХХ-го века» — «темные силы», что, по его мысли, «злобно гнетут» человечество: Маяковский, с наглинкой глядя из-под блатного келаря, навел на нас «товарищ маузер», пригнув пупырчатую голову, прет, как через чащу, мрачный приземистый орангутанг — Пикассо; кликушествует, отвесив мокрую губу, косматый нетопырь — Сартр… Банду осеняет их икона — «Черный квадрат» К. Малевича.

Природный сплав такой силы и прочности, что не одолеть его коррозиям, иллюзиям, манкам.

Аж с 1915-го года не стихает шквал споров вокруг этого невиннейшего художественного жеста. Будь «Черный квадрат» прихотью идиота, как полагает обыватель — ну, сгноили бы в запаснике и забыли, так нет! «Мистерия века» — в том, что картину все оспаривают, часто с противоположных позиций. Сталинисты стращали ею как буржуазным происком, И. Глазунов, напротив, выдает ее за детище разрушительного коммунизма — в новом холсте, «Великий эксперимент», он неугомонно втискивает «Черный квадрат» в очертания роковой Красной Звезды вместе с изображениями Ленина? Сталина, Дзержинского…

Б. Гройс — вряд ли сторонник идей И. Глазунова, но во взглядах на К. Малевича они удивительно сходятся: «Черный квадрат» является знаком космической смерти. С этим, кажется, уже и никто не спорит — что же еще может означать такая картина, как не смерть! Но… почему, собственно? Логичнее было бы уж назвать картину символом бесконечности, т. е. вечного продолжения. Однако, традиция благожелательного истолкования, презумпция невиновности — не приживается у нас ни в судопроизводстве, ни в практике, даже либеральной. Б. Гройс, все выискивающий у авангардистов подстрекательства к политическим диктатурам, пишет:

«Искусство позднего Малевича оперирует с уже мертвыми формами крестьянской жизни, на его глазах подвергшимися окончательному уничтожению в ходе сталинской коллективизации. Обращение Малевича с этими формами менее всего социально-критично: оно именно супрематично, поскольку, полностью принимая их смерть. Малевич канонизирует эти формы как истинные формы искусства, создавая из них новый иконостас».

Тут дивно все — ледяной тон, забюрокраченный язык, коим просто неприлично писать о задиристой живописи («подвергшимися окончательному уничтожению», «менее всего социально-критично» и пр.), смысл высказываний. Походя обронено — К. Малевич «полностью принял смерть» форм крестьянской жизни… Да чем подтвержден чудовищный поклеп, сказанный впроброс, как само собой разумеющееся? Словами К. Малевича? Но он писал иное: «…я понял крестьян через икону, понял их лик не как святых, но простых людей… Я остался на стороне искусства крестьянского…» Скорее — его… репутацией: чего ожидать от автора «Черного квадрата», певца космической смерти?

В этих органичных для нас предвзятости к художнику и безразличии к искусству — больше «тоталитарности», чем в горластых манифестах авангардистов.

Считается, что в «Черном квадрате» К. Малевич изобразил «ничто», дыру, провал — хулиганским вывертом выразив тупик нигилизма. Прочтение говорит лишь о нашей зачумленности идейными абстракциями, предписывающими произведению загодя установленный смысл — а собственный язык искусства держащими под неусыпным подозрением. Действительно, зачем он? Не иначе, чтоб скрыть политическую крамолу. Доходило до анекдотов: абстрактные композиции В. Кандинского «Сумеречное» и «Смутное», помеченные, как на грех, 1917-м годом, десятилетиями трактовали как… антиреволюционные, хотя даже «сумеречность» и «смутность» их были не мрачны, а переливчато-загадочны, волшебны.

Юноша Маяковский, футурист-богоборец, бросающий вызов небесам — не родня ли Ивану Карамазову?

Парадокс — и с «Черным квадратом»: некая идейная злонамеренность приписывается произведению, не предполагающему «идейных» прочтений: оно значит ровно то, что значит — черный квадрат и молочную кайму. И только? Но для К. Малевича холст полон чудесных живых значений: белое поле — не от струек ли сахарного песка, что показывал в детстве отец, работавший на сахарном заводе, а «темное как грач небесное пространство» через квадрат окна вплывало к мальчику, завороженно смотрящему в ночь. Шли коровы — вверх ногами, отраженные в луже после предзакатного ливня, и эта картина тоже откладывалась вглубь сознания, как пластинка негатива, коему должна проявиться в свое время. Растущая стопка этих магических пластинок — в детстве и юности была так же томяще ощутима, как, скажем, знаменитая театральная «коробочка» М. Булгакова.

«Темные силы», шаржированные И. Глазуновым, воплощают для него начало, губительное для русской культуры. Странно, что художник, считающий себя ее знатоком и выразителем, не видит — в представленных им здесь «отечественных» фигурах воплотился, независимо от их крови, именно национальный русский дух, далекий от мифического «благолепия». Юноша Маяковский, футурист-богоборец, бросающий вызов небесам — не родня ли Ивану Карамазову? Крепенький упрямый К. Малевич, как мастеровой — со своими гвоздьями и дратвочками, буднично занятый вопросами бытийной бесконечности да перепланировки космоса и неспешно додумывающий каждую свою мысль до тугого упора — вылитый мыслитель-провинциал, любовно описанный Н. Лесковым и А. Платоновым, или горьковский перекати-поле, философствующий по ночлежкам. На снимке 1890-го года — милый сердцу А. Чехова «вечный студент», украшение уютных дачных вечеров с бесконечными беседами о мировых проблемах и клокочущим самоваром: плотненькую фигурку обтягивает косоворотка в горошек, полотняные брючонки, редкая бородка, из-под мягких полей шляпы — светлые твердые глаза смотрят куда-то поверх наших голов, а этюдник в его тяжеловатой руке напоминает затрапезный чемоданишко. Это, что ли — демонический автор зловещего «Черного квадрата»?

«Для него искусство есть производное теории» — напишет о К. Малевиче искусствовед А. Эфрос, но весь строй становления мастера говорит, что его вело не знание — а озарение. Детский шок — крыша, что под кистью маляра становилась зеленой, под цвет деревьев. Дождался, пока тот уйдет обедать, залез наверх и, лихорадочно вцепившись в липкую кисть, попытался, жадно размазывая краску по жести, «проявить» один из мерцающих в сознании негативов — пока не вернется маляр драть уши. (Не от этого ли детского толчка в груди, погнавшего на крышу — родился Витебск начала 20-х, расписанный кистями его мастерской?) Не зная, что есть такая профессия — «художник», первые кисточки для рисования мальчишка купил… в аптеке: ими «смазывали горло больным дифтеритом детям». Вынужденно избывая ад чиновничьей службы — средь рабочего дня он распахивал окно, выставлял этюдник и под негодующими взглядами добросовестных Акакиев Акакиевичей занимался акварелями, не видя в том предосудительного. Он — чутко резонировал на знаки судьбы, и методичность, с которой он самоуглубленно реализовывал их открывавшиеся значения, казалась юродством стороннему. Основательно-неспешный, улыбающийся лишь краешками твердо сомкнутых губ, К. Малевич — закрытая система, «вещь в себе». Оттого он, спокойно, как должный космический катаклизм, принявший революцию — позже все ходил во врагах (в каталажку впервые потащили аж в 1930-м): а как же, наш человек обязан быть нараспашку перед родной властью!

Внутренняя герметичность К. Малевича — природный сплав такой силы и прочности, что не одолеть его коррозиям, иллюзиям, манкам. Утонченное интеллигентское самоедство А. Блока или Б. Пастернака, все выяснявших и прояснявших, как с неверной возлюбленной, свои запутанные отношения с новой властью, дотошно обговаривая условия, границы приятия того, к чему душа не лежит — немного комично. Власть порой снисходила к мятущимся талантам — позволяла себе от скуки поиграться с ними, давала шанс выслужиться. Но непредставимо, чтобы, как с М. Булгаковым, Б. Пастернаком, О. Мандельштамом — Сталин вел затяжные тактические игры по приручению К. Малевича: не той породы был железный медвежонок, проку от него вождю было никакого. К. Малевич вовсе не нуждался в признании или непризнании государством — он сам себя ощущал державой. Отсюда — напыщенно-директивный стиль его манифестов, уличающе выставляемых на посмешище критиками «модернизма». Здесь — ответ на то, почему власть порой даже более благоволила к политическим оппонентам, чем невинным, казалось бы, формотворцам, не помышлявшим о ее свержении. Сталин поощрил «прохождение» «Дней Турбиных» и «Тихого Дона» — но и пальцем бы не пошевелил ради П. Филонова. Хрущев поддерживал самого А. Солженицына — с непомерной яростью обрушась на невинные забавы абстракционизма. Дело, верно, в том, что с политическим противником можно спорить, находясь как бы внутри единой языковой системы.

Эту пластинку непроявленного негатива, космическое послание — мы вольны были истолковать как угодно.

С теми, у кого иная мера ценностного отсчета, не подискутируешь. Само существование их органично предполагает, что, помимо официальной структуры воззрений — есть духовные образования, вполне независимые от нее. Для системы, претендующей на всепроникающую монопольность и единственность, подрыв и подкоп — не в бомбах и листовках, а в том, что с ней просто не считаются, ибо — не замечают. А это вытерпеть — нет сил. Этого не прощают.

Смерть Малевича глуха, загадочна и неслучайна. Он умер в мае 1935-го — поговаривают, что после убийства Кирова, прочесывая Ленинград от неблагонадежных, его вновь таскали в «органы», и особенности пребывания в райском местечке ускорили кончину. Как бы там ни было — но на последней своей фотографии, сделанной в дни болезни, он выглядит пророком: исхудавшее тело, свалявшаяся борода — и по-прежнему твердые, провидческие глаза.

Несломленный — он «мысль разрешает» и на смертном одре.

Черный квадрат невольно оказался лакмусовой бумажкой, выявляющей степень рабского в нашей крови. Эту пластинку непроявленного негатива, космическое послание — мы вольны были истолковать как угодно. Но мы дружно интерпретировали его как проявление злого умысла — чего и ожидать от нас ближнему, если мы так предвзяты и нетерпимы по отношению к одной-единственной картине? «Черный квадрат», воздвигнутый над могильным холмиком в деревне Немчиновка (и уничтоженный, как поговаривают, разумеется, фашистской бомбой) — вечный и незримый памятник нашей дурости, подозрительности, трусости быть людьми. Инстинктивное наше отшатывание от непознаваемого холста — выдает страх несвободного сознания выпасть вдруг из вдолбленной системы насильственных координат и самостоятельно, без погонялки направляющих идей, начать мыслить, оставшись наедине со звездным загадочным космосом.

Кинематограф Малевича, к сожалению, не состоялся — но, как и водится с гениями, художник оказался впереди нас.

«Я очень люблю его тугое, упрямое, напряженное, косноязычное красноречие: конечно это не литература, — иногда это меньше, но иногда это и больше литературы: есть в нем вспышки писаний апостолических!» — писал А. Эфрос, и это тем более ценно, что в этой же статье от живописи К. Малевича он просто отмахнулся. Дискуссионная работа художника «И ликуют лики на экранах», извлеченнаям нами из кинопрессы 1925-го года, полностью отвечает этой характеристике. Читать ее — одно наслаждение: за гремучей смесью канцеляризмов с просторечиями, изрекаемыми невозмутимо-профессорским тоном (тем, видно, которым он, по воспоминаниям С. Эйзенштейна, «дивно рассказывал о монументальной потенции ослов», — в чем и был особый смак) — встает совершенно особый, упраздненный нами за ненадобностью тип мыслителя-самоучки. Следя за непредсказуемыми извивами этого дикого, с порогами и водоворотами, потока речи — словно слышишь голос персонажа А. Платонова или М. Зощенко, ощущая, что знаменитый сказ 20-х годов родился не на пустом мосте.

Это, кажется, единственное развернутое суждение К. Малевича о кино — тем выше ценность статьи. Концептуальная сторона ее, кажется, не требует особых пояснений: в соответствии с тогдашними своими воззрениями, К. Малевич требует радикальной отмены сложившейся экранной эстетики, не видя особой разницы между С. Эйзенштейном, Д. Вертовым — и дюжинными халтурщиками. Ведь и те, и другие — оперируют явлениями и предметами видимого мира, и потому — не революционны даже тогда, когда отстаивают революционные идеи. Греза К. Малевича — вольная игра космических форм на экране: мы не знаем, видел ли он уже существовавшие к тому времени беспредметные опусы В. Руттмана, В. Эггелинга, О. Фишингера, Ф. Леже — но точно известно, что в Берлине 1927-го года он вел переговоры с Гансом Рихтером, чтобы снять фильм о супрематизме. Кинематограф Малевича, к сожалению, не состоялся — но, как и водится с гениями, художник оказался впереди нас: ни один из нынешних советских так называемых авангардистов, раскрепощенных перестройкой, не только ни на йоту не продвинулся в направлении чистого экспериментаторства — они, напротив, с радостью ринулись в распростертые объятия рутинного кинопроизводства. Верхом смелости наших так называемых «параллельщиков» является чистая пленка, вслепую размалеванная фломастерами — позорище после гениального фильма Нормана МакЛарена «Прочь, скучные заботы!», снятого еще в 1949-м году. Именно этот канадский классик наиболее полно, пожалуй, выразил на экране потенции «кинематографа К. Малевича».

И ликуют лики на экранах

Для тех, кто хорошо знает контекст появления статьи «И ликуют лики на экранах» — даже самые темные места ее таят просверк предвидения. Маловразумительный, казалось бы, пассаж, где К. Малевич рассуждает о контрастах у С. Эйзенштейна — является, пожалуй, самым прозорливым, что было сказано о нем в тогдашней критике. К. Малевич пишет о фильме «Стачка» — но появление «Потемкина» здесь невесть как угадано. Движущей структурирующей силой «Стачки» были тотальные, нагие контрасты — К. Малевич догадывается, что это не недостаток фильма, как то поспешила объявить критика, а сознательный прием, и еще более проницательно предполагает, что в следующей работе С. Эйзенштейн постарается аннигилировать контрасты, скрасть их кинотканью, сделать — внутренними, скрытыми, неявными и тем как бы — убить. По мнению К. Малевича, это сглаживание художественной ткани — новая капитуляция режиссера перед требованиями нахрапистой «киношки». Как бы то ни было — а в «Потемкине» модель зрелища, предсказанная К. Малевичем, полностью осуществилась. Скорбеть, конечно, об этом не стоит — но подивимся точности ощущений художника.

Итак, уважительно ощупаем, как сказал поэт, железки старых строк…