Человек-ответ

Небольшое предисловие

Первоначально нижеследующий текст представлял собой обыкновенное письмо, адресованное одному моему знакомому режиссеру, который готовил документальный фильм к 100-летию Герасимова. Публиковать это сочинение я не собирался, и, вероятно, оно так бы и осталось лежать у меня в столе, если бы не обстановка, в которой только что прошел герасимовский юбилей. Столь помпезно и безвкусно не праздновалось ни одно из «великих столетий»: ни Козинцева, ни Хейфица, ни Райзмана, ни Пырьева, ни Эйзенштейна. И в будущем, уверен (или, по крайней мере, надеюсь), что такое неприличие не повторится на столетиях Чухрая, Швейцера или, скажем, Германа и Муратовой. Чтобы как-то — даже не уравновесить, а, скорее, наоборот, внести некий дисбаланс в этот очень складный и гармоничный хор, я и решил после небольших переделок напечатать этот текст. Кому-то он может показаться чересчур резким и даже бестактным. Наверное, в другой обстановке я написал бы его иначе. Впрочем, меня оправдывает то обстоятельство, что я старался следовать принципам самого Сергея Аполлинариевича, который, как было неоднократно отмечено в дни юбилейных торжеств, «был требователен, не прощал пошлости и непорядочности».

23.V. 2006

Очень емко сформулировала как-то в одном из наших разговоров Любовь Аркус: Герасимов был вельможей. Причем не «советским барином», отнюдь нет: такой мог появиться в любое время и в любой стране. Ничего специфически советского в Герасимове не было. Советский он лишь постольку, поскольку жил в советское время, в советской стране. Как и всякий вельможа, состоял он при чинах, при почестях, всегда жил в определенном районе, в определенном доме, на определенном этаже, с определенными соседями. В определенные дни бывал принят государем-императором (эту функцию в разное время выполняли разные начальники).

Режиссер-комедиограф Климентий Минц вспоминал, как в самом начале войны в Кинокомитете на Малом Гнездниковском стремительно, по-мальчишески бежал по лестнице, и вдруг его окликнул Герасимов: «Пора уже вам остепениться, Климентий!» В это самое время по той же лестнице, перепрыгивая через дветри ступеньки, бежал Михаил Ромм, начальник главка. Тут Герасимов осекся и как-то сразу же утратил весь свой «мудрый пафос». По-моему, весьма показательная история!

Он был вежлив, обаятелен и демократично-неприступен. И жена его Тамара Федоровна Макарова — еще в большей степени. Герасимов любил помогать нижестоящим: ученикам, ассистентам — покровительствовал, как любой вельможа. Но никогда бы не стал рисковать собственным положением «наверху». Например, Козинцев, державшийся очень холодно и угрюмо, мог, поверив в Тарковского, до последнего защищать «Андрея Рублева», рискуя буквально всем, а в 1937 году не побоялся подписать письмо в защиту арестованного коллеги. Таких поступков было в его жизни совсем немного, но он шел на это, когда понимал, что оно того стоит. Для Герасимова же «оно» никогда того не стоило. Он не был кровожаден и никого специально не топил, но и обратного не наблюдалось.

На самом деле, круг интересов Сергея Аполлинариевича ограни чивался «сановным набором». Ему было решительно безразли чно, что происходит в стране, что происходит с людьми. Когда стало модно снимать фильмы на современную тему, он взялся за это: экология — пожалуйста («У озера»), архитекторы вошли в моду — давайте про архитекторов сделаем («Любить человека»)! Впрочем, поэтому для Герасимова и тема строительства Комсомольска, и борьба с вредителями были не компромиссом с совестью, как для многих его коллег, а всего лишь очередной данью моде. А это, согласитесь, гораздо менее серьезный проступок!

Если вдуматься, наиболее вольготно Герасимову работалось в период со второй половины 30-х по вторую половину 50-х. Потому что это было время абсолютно условного, искусственного киномира. Недаром, он вышел на большую арену в переломном 1935-м, когда злосчастное постановление 23 апреля 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций (установившее повсеместно метод социалистического реализма) докатилось до кинематографа: дело в том, что в кино уж больно долгие производственные сроки, да и руководитель ГУКФа Борис Шумяцкий стоял до последнего. Но вот уже к 1936 году все заканчивается. Официальный язык освоен и признан государственным. Козинцев и Трауберг, Эрмлер, Зархи и Хейфиц, Эйзенштейн, Пудовкин — все начинают снимать конъюнктуру, у всех наступает творческий (или психологический) кризис. Остальные уходят в тень, становятся актерами, административными работниками или вообще спиваются. Вот тогда-то и появляется Герасимов.

Кино сталинской эпохи почти целиком строилось на различных условных кодах: начиная от сюжета и заканчивая ситуациями, фразами и даже отдельными жестами на экране. Талантливые люди довольно лихо этими кодами жонглировали: могло полу читься «живенькое», но никак не живое кино. Герасимов только в этих кодах и мыслил. И выпущенный уже в 1957 году «Тихий Дон» — последняя его картина, построенная подобным образом. Вырывается Наталья из избы, бежит на камеру: «Муж бьеть!» и т. д. Эффектно, о чем говорить! Но ведь подобные сцены можно найти едва ли не в десятках фильмов, снятых за предыдущие двадцать лет. Другое дело, что при хорошей актерской игре смотреть на это каждый раз было интересно и… приятно (сомнительное качество для кинофильма, но допустимое). Ведь и «Комсомольск», насквозь условная картина — с «деланным» энтузиазмом (это уже не 20-е годы), с поимками диверсантов, — вполне смотрится и сегодня.

Но «Тихий Дон» появился уже на переломе: начиналось авторское кино. Уже пришли Чухрай, Хуциев, Швейцер. А из стариков остались лишь те, кто всегда вкладывал в фильмы какую-то часть себя: Козинцев, Ромм, Пырьев, Райзман. У Герасимова же между ним самим и его фильмами никогда не было тропинки. Между ним и «Комсомольском», между ним и «Молодой гвардией» и даже между ним и «Семеро смелых» не было совсем-совсем ничего общего! Сто раз ему было плевать на всех этих комсомольцев и молодогвардейцев. Это Эйзенштейн делал фильм про Павлика Морозова, а на самом деле — экранизировал главы Ветхого Завета, Козинцев, о чем бы ни ставил кино — всегда говорил про одно и то же: «человек и толпа», а, скажем, Эрмлер — «человек и время». У сановитого Герасимова не было своей темы никогда, да и не могло ее быть. И, поэтому возникает такой странный парадокс: Герасимов, учивший (и научивший — этого никто не станет отрицать) прежде всего профессионализму, к концу жизни этот профессионализм утрачивает. «Юность Петра», «В начале славных дел», «Лев Толстой» — в голове не укладывается, что эти фильмы поставил автор «Маскарада», «Молодой гвардии» или того же «Тихого Дона». А все дело в том, что, когда появляется авторский кинематограф, когда современный фильм уже немыслим без авторской интонации, режиссеру, воспитанному целиком и полностью на культурных кодах, делать в таком кино нечего. И Герасимову-режиссеру действительно нечего делать в кинематографе 1960-х-1970-х годов. Остается лишь Герасимов-педагог.

В те годы по ВГИКу ходила знаменитая байка. Герасимов разговаривает со студентами (одно из любимых его занятий) — доверительно, просто, серьезно: «Ну все-таки подумайте, что происходит? Вы совершенно не знаете жизни! Вы живете в замкнутом, душном, понимаете ли, мирке. Вы заняты своими, оторванными от подлинной действительности интересами. Вы не знаете, как живут простые советские люди. Вот взяли бы вы десять копеек, опустили бы их в метро, влились в толпу! Почувствовали бы жизнь!» Каждый раз эта байка вызывала дикий хохот. Потому что проезд в метро стоил не десять копеек, а пять. А Герасимов понятия не имел о таких вещах.

Вот Герасимов и метался в 1960-х-начале 1970-х, пытался что-то выдумать, снять такой, что ли, «фильм-передовицу», на самую-самую злободневную тему. Искал новые лица, новые сюжеты. Как говорит героиня Валентины Теличкиной из фильма «У озера»: «Ты понимаешь, сейчас в репортаже ставка на натуру. То есть, все как есть. Правда, случается, что приходится кое-что подправить…» Интересно бы знать, кого здесь высмеивал Герасимов!

А затем кино опять стало умирать, и опять наступило время кодов — только уже немножко других. И Герасимов успокоился, хотя время его уже ушло. И спокойно, ни на что не претендуя, как в 60-е, выпускал мертвое кино, вроде все тех же «Юности Петра» и «Льва Толстого». Получается, что годы политической свободы — для Герасимова время самого сильного дискомфорта.

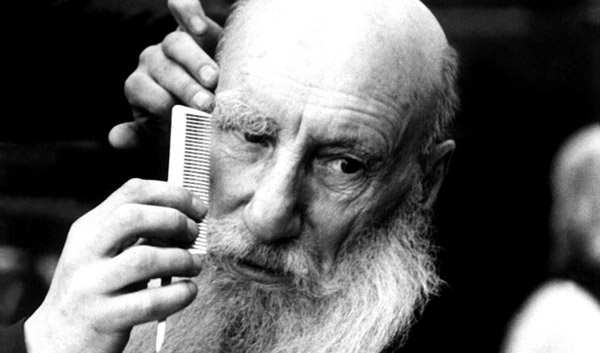

Впрочем, возможно, «Лев Толстой» и был единственной попыткой старика Герасимова наконец-то сделать кино про себя. Действительно, по экрану собственной персоной ходит Сергей Аполлинариевич с приклеенной бородой и со своей неповторимой доверительно-невнятной интонацией вещает примерно то же самое, что и студентам во ВГИКе. Толстой разговаривал с самим собой, все время задавая себе вопросы, ответы на которые получить уже не надеялся. В картине Герасимова же он обращается исключительно к публике — причем уже с готовыми ответами. Кстати, любопытно, что в гроб Сергей Аполлинариевич не лег. То есть собирался, но Макарова отговорила, и вместо Герасимова в гробу снимался дублер.

Что касается «проблемных» фильмов 1960-х — начала 1970-х годов, образующих своеобразную тетралогию («Люди и звери», «Журналист», «У озера», «Любить человека»), то здесь важно, что Герасимов был очень восприимчив к стилю. Он понял, что после большого перерыва наконец-то Запад опять начинает влиять на наше кино. И вот уже у него Юрий Васильев в «Журналисте» курит совсем «под Азнавура». Вот у него появляется фирменный, слегка иронический разговор на серьезные темы, говорят очень спокойно и полушепотом. Это, кстати, у многих здравомыслящих зрителей вызывало дикое раздражение: комната полна народу, куча гостей, и все говорят полушепотом — вроде как в заумном западном кино. «Любить человека» и вообще сделана слегка под Бергмана, Антониони или, по крайней мере, «Июльский дождь» Хуциева. Чего стоит один этот диалог: «Мы поссорились…» — «Мы не поссорились, мы преступили…» — ну чистый Бергман! Так это многие и воспринимали: у нас ведь в конце 60-х шла всего одна картина Бергмана — «Земляничная поляна». Все это вызывало бурный восторг некоторых критиков и особенно критикесс — «подружек-аленренушек» и «крошек-антониошек», как называл их Козинцев.

Такой же формальный знак «нового кино» — Солоницын в «Любить человека». Ну, зачем он Герасимову? А все дело в том, что Солоницын — актер Тарковского, это — новые веяния. Оттого Герасимов и берет Солоницына — таким же «знаком», как курящего Васильева или, скажем, Анни Жирардо в «Журналисте». И выпадает Солоницын из картины самым откровенным образом, потому что Герасимов не любил, да и не умел толком работать с актерами такого темперамента?

В этой связи очень характерны взаимоотношения Герасимова с Николаем Мордвиновым, исполнителем роли Арбенина. Герасимов замечательно репетировал с остальными актерами, все объяснял, очень многое сам показывал. Мордвинов работал самостоятельно. Но бывало, что он вдруг замыкался, начинал просто произносить текст, абсолютно невыразительно. Тогда Герасимов кидался к нему и начинал что-то показывать. После этого Мордвинов неизменно замыкался еще больше, причем надолго.

И это не случайно. Дело в том, что Герасимов, сколько бы он ни говорил о романах и эпосах, был абсолютно камерным режиссером. Снимались у него (по крайней мере, в первые лет тридцать) либо собственные ученики, либо актеры сдержанные, камерные: Олег Жаков, Борис Чирков. Здесь же впервые он столкнулся с таким размахом и масштабом: Мордвинов был сильным трагическим артистом. А Герасимов не знал, как снимать трагедии. Он ставил бытовые или даже, как тогда говорили, «оптимистические драмы» — жанр, возможный только в нашей стране. Это могло быть очень интересно, но зрителей на его фильмах не «прошибало»: ни когда переворачивались сани в «Семеро смелых», ни когда убивали молодогвардейцев. Уж больно все рассчитано и спокойно.

И установка на кинороман обычно не работала. Так, «Тихий Дон» стал серией замечательных эпизодов, перебиваемых очень слабыми кусками; «Журналист», превратившись в «широкое полотно жизни буржуазного Запада», абсолютно утратил обаятельность первой части. И так далее.

О страстных актерах имеет смысл поговорить еще. На мой взгляд, очень важны и интересны отношения Герасимова с Борисом Бабочкиным — одним из самых темпераментных и острых советских актеров. Бабочкин снялся у него к короткометражке «Чапаев с нами» (той самой, где «Чапаев» наконец-то выплывает) и в фильме «Непобедимые». Герасимов был в полном восторге, и они с Макаровой всячески обихаживали Бабочкина, чтобы он у них и дальше снимался, в «Большой земле». Бабочкин же работу с Герасимовым ненавидел — когда на его юбилее в 1974 году показывали фрагмент из «Непобедимых», он аж морщился.

Он считал, что Герасимов — и как режиссер, и как педагог — губит настоящее искусство актера, заменяет его жизнеподобностью. Говорил, что ученики Герасимова «бессмысленно бормочут «под себя». Во время войны во ВГИКе у актеров было трое мастеров: Бибиков с Пыжовой (это как бы один мастер), Бабочкин и Герасимов. Первые два преподавали какую-то систему, именно основы мастерства, а Герасимов весь курс держал «на простоте», чтоб все было естественно. И все больше представительствовал. Бабочкин врывался в класс, воспламенялся, спорил яростно, а Герасимов тихо, элегантной походкой приходил, собирал учеников в кружок, травил байки, вел спокойные задушевный разговоры. Девочки млели!

Бабочкина это просто бесило. А Герасимов его слегка задвигал на второй план. И задвинул, в итоге. Бабочкин прямо писал: «Я должен быть скромным «спутником» Герасимова, человека одаренного, но в сущности дельца и карьериста». И это было написано не из зависти, потому что, конечно, за славой Бабочкина никакому Герасимову было не угнаться. А вот еще цитата из Бабочкина: «Ох, как я его хорошо знаю! Иногда задумаешься о системе истинного устройства нашего «общества» (имею в виду театр и кино). Это дележ сфер влияния между кланами: Герасимов, Рубен Симонов, Царев…»

Хотя слава славой, а влияния у Герасимова было куда больше. Тот же Бабочкин вспоминал, что в картине Леонида Трауберга «Актриса», где он снимался вместе с Галиной Сергеевой, Макарова сильно покушалась на главную роль. Вот что Бабочкин писал в одном письме: «Макарова роет землю, чтобы играть самой, и я боюсь, что она победит. Трауберг сегодня со мной говорил, чтоб я помог Сергеевой, что он боится, что у нее не полу чится и т. д. И я понял, что бороться с Макаровой он не может, что будет сниматься она…

Не огорчайся моими неудачами, они естественны, у меня нет приспособлений, которыми пользуется Макарова для устройства своих дел».

Говорят, что потом, когда Бабочкин гулял с собакой, а Герасимов шел навстречу (они жили в одном доме), Бабочкин демонстративно отворачивался.

Все это любопытно, потому что у Бабочкина — при омерзительном характере и желчности — была репутация почти безупре чно порядочного человека.

Возвращаясь к тетралогии, нужно сказать, что «Люди и звери» еще вызывали некоторый интерес: впервые наши кинематографисты выехали за границу, показывают эмигрантов. Это было в диковинку. Ну а потом уже все стали ездить и снимать про Запад. Поэтому западные эпизоды «Журналиста» вызывали у здравомыслящих людей только отвращение. Если вдуматься: показан тлетворный, буржазный, загнивающий Запад — это с одной стороны. С другой — интеллигенты о чем-то задушевно разговаривают, наши интеллигентнее всех, самая интеллигентная, конечно, Макарова. Анни Жирардо живая сидит. Этакий «синема веритэ« на советской основе. Ан нет! Не может быть на советской основе этого «синема веритэ», и все тут! «Экзистенциальная тревога« здесь даже не ночевала, вместо этого ощущаются сытость и самодовольство.

Прежде всего поражает в этих фильмах несогласованность текста и манеры произношения. Возьмем хотя бы «У озера» — наверное, самую знаменитую картину этого цикла. Сидят Белохвостикова и Шукшин, ведут отвлеченный философский разговор. Кадр «очищенный», минималистский. Интонации живые, человеческие. А текст следующий: «Счастье — не в лишнем куске… Цель жизни — в красоте… Ведь коммунизм-то и есть красота и чистота…» И спрашивается: что изменилось с времен «Комсомольска« и «Учителя»? Вообще, вся тетралогия Герасимова — это глубоко авторское, интимное, сокровенное изложение «Краткого курса». Можно сказать, что Герасимов даже создал собственный стиль. Вместо былого: «Вперед! К победе коммунизма!» — «…вперед… к победе… коммунизма…». Вот от этого сочетания официозных советских истин и раскованного стиля свободного западного человека возникает навязчивая мысль о том, что картина безбожно дублирована. И на самом-то деле «проблемной» эта тетралогия является в последнюю очередь. Здесь нет проблем и вопросов, здесь лишь ответы. И оттого, что восклицательный знак заменен многоточием, ответы не перестают быть ответами.

Киновед Евгений Марголит как-то сказал: «Конечно, все это удивительно похоже на искусство, на правду жизни. Ну, примерно так же, как хороший заграничный манекен похож на женщину. Но попробуйте переспать с манекеном! С другой стороны, манекен — и не Венера Милосская, эстетического наслаждения тоже не доставит. Он создан для употребления. Так же и кинематограф Герасимова — сугубо для употребления».

Была у Герасимова чудная привычка: после премьеры стоять у выхода и отлавливать всех знакомых, чтобы мнение выяснить. Мне рассказывали, как в ленинградском Доме кино показывали «Журналиста». А в зале сидела Рашель Мильман — именно она в 1926 году, работая ассистентом на фильме «Чужой пиджак», увидела на улице Макарову. Затем она стала организатором и бессменным руководителем образцового монтажного цеха на «Ленфильме» и вообще, не будучи знаменитой, принадлежала к самой уважаемой и интеллигентской прослойке ленинградских деятелей искусств. Так вот направляется Мильман к выходу и с ужасом говорит своему знакомому: «Боже мой! Что я ему скажу? Это же такая чушь!» И вдруг, поравнявшись с Герасимовым, радостно восклицает: «Сереженька, кто шил бюстгальтер для Тамары?». Герасимов растерянно улыбается. «Потрясающе, потрясающе!» — восклицает Мильман и удаляется в полном восторге.

Герасимов прекрасно знал, что многие могут похвалить его только за «бюстгальтеры» и, скажем, с Козинцевым никогда не обсуждал свои фильмы. От греха подальше.

Один из самых фальшивых элементов герасимовских картин — Тамара Макарова. Нужно оговориться: в «комсомольских» фильмах она была абсолютно на месте, она была женственна и привлекательна — во всех смыслах. Но в поздних картинах, кого бы ни играла Макарова, всегда получалось одно и то же: прекрасно выглядящая, хорошо (но строго, по-советски) одетая женщина, тихо, со сдержанной улыбкой и абсолютно пустыми глазами говорящая какие-то умные вещи. Не хватает только классической «халы» на голове — получилась бы типичная советская «государственная женщина», какой-нибудь депутат или директор завода (да и Фурцева так одно время выглядела).

А начал все это Герасимов еще в «Учителе» — первая действительно фальшивая его картина. «Комсомольск» был настолько условен, что его смотрели так, как смотрят детективы или, например, мюзиклы. А вот именно с «Учителя» начинается эта имитация «психологической сложности и глубины», вызывавшая такие бурные восторги некоторых критиков и мещанской публики и так бесившая нормальных людей. Сочетание этой «психологической глубины» любовных переживаний героев с абсолютно кондовым, «отлакированным» показом деревенской жизни звучало страшным диссонансом. И главная героиня Аграфена Шумилина выглядела существом абсолютно неживым — несмотря на всю сложность психологических переживаний.

Здесь, конечно, многое зависело от самой Тамары Федоровны. Ей уже было за тридцать, она понимала, что не может вечно играть комсомолок, и решила, что пора стать великой драмати ческой актрисой. Смотришь на экран и никак не можешь отделаться от мысли: под кого она играет? Чуть ли не под Грету Гарбо!

В связи с этим стоит рассказать о положении Макаровой среди жен кинематографистов. В довоенном Ленинграде и военной Алма-Ате собралась компания кинематографических «дам». Они продолжали дружить и после войны, когда центр компании переместился в Москву. Это были высокомерные, светские, достато чно буржуазные женщины, которым полагалось одеваться у определенных портных, ходить к определенным гинекологам и т. д. Главными дамами были: Нина Черкасова, Вера Ланде (жена Трауберга), Любовь Дубенская (жена Зархи). Макарову они не переносили на дух: она считалась у них слишком комсомольской и не аристократичной. И это презрение ей выражалось при всяком удобном случае. Причем и после войны, когда она основательно «остепенилась», стала говорить красиво и умно, отношение к ней оставалось прежним: просто теперь ее воспринимали не как комсомолку, а как партийное начальство.

А что же было в молодости? В молодости Герасимов, разумеется, был другим. Это видно и на экране: Человек-вопрос в «Чертовом колесе», авантюрист Медокс в «С.В. Д.» — как это бесконечно далеко от сановной вальяжности зрелого Герасимова! Он и в молодости был барином, но очень славным, как и полагается молодым барам, пока они не наследуют состояние родителей. ФЭКС — про который все известно. Строчки из гимна: «Мы все искусство кроем матом. Мы всем экранам шлем ультиматум!», портрет Веры Холодной, висящий в уборной, и главный лозунг — «Лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей». Козинцев, преподававший «киножест», заставлял ребят осваивать классические приемы различных жанров: американской комической мелодрамы, гиньоля. Герасимов оказался непревзойденным мастером детектива. А еще он лучше всех в ФЭКСе танцевал. Тогда они всюду ходили неразлу чной троицей: Герасимов, Петр Соболевский и Елена Кузьмина.

Кузьмина оставила подробные воспоминания о Герасимове фэксовского периода. Если охарактеризовать его одним словом, в 20-е годы Герасимов был классическим ленинградским пижоном, в лучшем смысле слова. Он был остроумен и считал своим долгом как можно более необычно и своеобразно строить фразы. Как и все, он ходил в каких-то обносках с бахромой на брюках и рукавах, зимой и летом — в неизменном тяжелом длинном пальто, в колоссальной кепке с большим козырьком. Но он с настоящим смаком играл хорошо одетого человека. Точно так же, снимая комнату у дамы «из бывших», Герасимов играл перед ней бывшего графа, разоренного революцией. И дама верила, настолько он был убедителен, обаятелен и нахален. А еще он был смешлив, весел, добр, в меру беспринципен (по отношению к женщинам: Кузьмина писала, что он был одновременно сердцеедом и дамским угодником, «жизнь принимал легко и удивительно вкусно»); фэксовцы называли его Сережкой, бегали с ним на танцы и пили на кухне чай с сосисками.

Танцы занимали особенно много времени. Часто по вечерам эта троица шлялась по клубам, в которых кутили нэпманы (что не мешало презирать буржуазный образ жизни), и ровно три часа отплясывала чарльстон, перемежая традиционные пируэты какими-то эстрадно-цирковыми трюками. Богатая публика стонала от восторга…

Пока однажды не появилась в мастерской ослепительно красивая, абсолютно западная, по моде коротко стриженная девушка в обтянутом шелковом ядовито-зеленом платье. Рукава с широ чайшими раструбами, глубокий вырез… Это была Тамара Макарова, которую вышеупомянутая Рашель Мильман увидела на улице и пригласила сниматься. Герасимов «сделал стойку» и навсегда пропал из веселой фэксовской компании. Как вспоминает Кузьмина, очень быстро Сережку стали называть Сергеем, а еще через некоторое время — Сергеем Аполлинариевичем.

Некоторая пижонистость и страсть к эффектам осталась в нем надолго. Например, они с Макаровой приехали в Алма-Аты из осажденного Ленинграда в военных гимнастерках, с портупеями, с наганами — как герои-партизаны из агитфильмов. И все это на полном серьезе. Хохот среди киношников стоял ужасный, их все передразнивали!

Или, например, на одном из пленумов Союза кинематографистов он начал доклад со стихов Пастернака. Это, конечно, было эффектно и нетрадиционно, но уже никакого эпатажа в этом не было — Пастернака к тому времени стали активно издавать.

Судя по многочисленным воспоминаниям, свою знаменитую манеру говорить Герасимов взял у Фадеева. Они были знакомы еще с 20-х годов, когда Фадеев был женат на двоюродной сестре Герасимова Валерии. Вот все эти небрежные «понимаете ли», «так сказать» и прочее стали неизбежными составляющими его речи. Фадеевский стиль он, правда, слегка пообтесал, чтобы придать ему больше аристократичности.

А любовь к временам ФЭКСа осталась у Герасимова навсегда. Недаром вспоминают, как однажды Герасимов чинно и важно шествовал по коридорам не то главка, не то Союза кинематографистов и высокомерно-приветливо отвечал на неизменное «здравствуйте, Сергей Аполлинариевич!». И вдруг раздался окрик: «Сережа!» Герасимов возмущенно оглянулся, увидел Козинцева, закричал: «Григорий Михайлович!», мгновенно преобразился и — легкий, молодой и абсолютно искренний — побежал обниматься с учителем.

Нужно сказать, что и Козинцев тоже всегда любил Герасимова. И это вызывало у многих недоумение. Они, правда, не так много общались. Творчество Герасимова Козинцева абсолютно не интересовало. Зато он был страшно счастлив, когда Герасимова вместе с ним послали за границу в составе очередной советской делегации. Председателем комиссии был Козинцев (который за границей был большим авторитетом, а Герасимова там в общем-то никто не знал), но все организационные и представительские хлопоты взял на себя Герасимов: он легко и весело бегал с паспортами, произносил большие речи, а по возвращении составлял отчеты (Козинцев все это ненавидел). Мало того, когда американская делегация приехала с ответным визитом, Козинцев ума не мог приложить, как бы их принять: те-то принимали их по всем стандартам. И тут опять на помощь пришел Герасимов: он сам налепил какое-то сумасшедшее количество сибирских пельменей (говорят, его любимое блюдо) и позвал делегацию домой. Все были в восторге.

А главное Козинцев всегда повторял одну и ту же фразу: «Я люблю Сережу за то, что он всегда одинаков — что у нас за столом, что на трибуне». Но уже после смерти Козинцева его жена Валентина Георгиевна как-то была в Москве, где нужно было пробивать очередную стенку для издания собрания сочинений Козинцева. И вот они с Герасимовым (который был председателем комиссии по наследию Козинцева) ходили на какие-то собрания, выслушивали какие-то бесконечные речи, Герасимов пафосно говорил какие-то банальности… А когда Валентина Георгиевна собралась возвращаться, он, подавая ей пальто, обнял ее сзади и сказал: «Валечка, как мне все это надоело! Если б вы только знали!»

Если разобраться, то любить Козинцева, который жил в Ленинграде и занимался экранизациями Шекспира и Сервантеса, Герасимову было совсем не сложно. А вот Трауберг — такой же учитель — оказался в Москве. Как раз в разгар кампании по борьбе с космополитизмом, жертвой номер один которой и оказался. Такие одиозные фигуры, как Пырьев и Александров, клеймя безродных космополитов, не назвали в своих докладах ни одной фамилии — то есть никого не подставили. А Герасимов, ничтоже сумняшеся, вел себя просто непристойно — тем более по отношению к собственному учителю (Трауберг — и по национальному признаку, и как формалист — был признан главным космополитом в киноискусстве).

Дочка Трауберга Наталья Леонидовна вспоминает, что громили отца многие: очень яростно выступал Эрмлер, что-то неприли чное орал Пудовкин, но именно Герасимов вызывал наибольшее возмущение. Через некоторое время все стали появляться с повинной: Эрмлер приходил стоять под дверью, Пудовкин падал на колени. Герасимов же как будто и вовсе забыл об этом эпизоде. После этой истории Эраст Гарин и Хеся Локшина при одном упоминании фамилии Герасимова «ходили синими языками пламени».

Впрочем, Герасимову приходилось соответствовать. Антисемитская кампания в кинематографе началась еще во время войны, когда в Москве было решено организовать студию «Русфильм». Как говорил некто Астахов — один из авторов этого проекта, — «Есть украинская кинематография, есть грузинская, армянская, казахская. А русской до сих пор не было. И теперь нужно создавать русскую кинематографию. И в русской будут работать только русские кинорежиссеры. Вот, например, Сергей Аполлинариевич Герасимов. Это чисто русский режиссер. Посмотрите, как актеры работают, как все это по-русски дышит». Надо сказать, что Герасимов еще в довоенные годы, когда государственного антисемитизма в стране не было, предусмотрительно скрывал ото всех, что мать у него — еврейка. Благо, отец был сыном священника.

Но самое забавное, что еще раньше, в одной из статей начала 30-х, Герасимов проговорился; ругая своих фэксовских «кино-злодеев», он написал: «Но именно в это время особенно хотелось попробовать сыграть доброго и нежного человека, например, еврея-часовщика». Он и сыграл такую роль в забытом ныне шедевре Михаила Дубсона «Граница»; правда, не часовщика, а портного. Впрочем, забавная вещь: играют нелепо, в разных манерах, невпопад — и все очень трогательны, все как раз «добрые и нежные», а Герасимов, играющий «по всем правилам науки«, наиболее тонко, разнообразно и оправданно, — там совершенно чужой, как будто из другого фильма. Видимо, из собственного.

Проговаривался Герасимов и в своих картинах. В двух фильмах основательно. Первый — это «Маскарад», о котором стоит рассказать подробнее: уж больно неожиданная для Сергея Аполлинариеви ча вещь.

В 1940 году вышел сборник статей, посвященный двадцатилетию советского кино. Среди авторов сборника — всего одна актриса: Тамара Макарова. Статья Макаровой, исключительно банальная, заканчивается словами: «1940 год подытоживает 20-летний путь советской кинематографии. Мне хочется верить, что именно в этом году я сыграю свою лучшую роль — умного, страстного человека и борца нашей эпохи». Сразу же после этого Герасимов и Макарова приступают к съемкам «Маскарада».

Все началось с цветной комедии Фридриха Эрмлера «Бальзак в России», в которой Макарова играла авантюристку Каролину Собаньску. Фильм законсервировали в самом разгаре съемок. А для Макаровой сшили роскошное белое платье, и она загорелась идеей сыграть что-нибудь костюмное. Так и возник «Маскарад».

На студии поднялся настоящий бунт против Макаровой. Никто и представить ее не мог в роли Нины после всех бесчисленных комсомолок. Да и сам Герасимов сомневался до последнего — потому и скандалов с противниками этой кандидатуры у него не возникало. Художник Семен Мейнкин, тихий, интеллигентный, неконфликтный человек, наотрез отказался писать ее портрет, и в результате на стену повесили заретушированную фотографию. Специально наняли глубокую старуху «из бывших»: ее называли Мадам Эпоха. Она учила дам ходить (без каблуков, что казалось немыслимым в 1941 году), садиться в кринолинах, держать веер, говорить. Магарилл все усваивала моментально, а Макаровой это давалось непросто. И на экране видно: она очень-очень старается, играет — как может. Но она простовата и слишком современна. Когда вышел буклет, посвященный фильму, на задней обложке поместили портрет Макаровой в абсолютно современной шубе, с подписью: «Исполнительница роли Нины Арбениной лауреат Сталинской премии артистка-орденоносец Тамара Макарова». Так и получилось: Женя Охрименко, Аграфена Шумилина, Нина Арбенина — три советские девушки.

Герасимов писал об этой картине: «Я не придаю ей особого значения. Это реставраторская работа, дань глубокого уважения к Лермонтову». На самом деле, все гораздо интереснее. Это был фильм 1920-х годов. Мало того, большинство создателей картины — из фэксовцев: Герасимов, Макарова, Софья Магарилл, Эмиль Галь, игравший Шприха (в «Чертовом колесе» он снимался в дуэте с Герасимовым). Снимал фильм Вячеслав Горданов, ближайший друг и соратник Андрея Москвина. Не хватало только Козинцева и Трауберга. Да и то, Козинцев появлялся несколько раз, чтобы помочь при съемке сцен с участием Герасимова — Неизвестного.

Это был не просто скачок от «Комсомольсков» и «Учителей» к фэксовской эстетике: это был фильм о людях ушедшей эпохи 1920-х. Это истерически веселящееся, блестящее, циничное и, что очень важно, абсолютно обреченное общество — все это имело место в ленинградском предвоенном кино: старались сохранить веселье, радость, энтузиазм и легкомыслие 1920-х годов, но все это было уже истерично и, что называется, под прицелом. Об этом и снимали: о себе.

Вторая картина, в которой Герасимов проговаривается, — «Дочки-матери». Фильм о лжи. Особенно впечатляет здесь Макарова. Автор сценария Александр Володин задумал добрую, интеллигентную мать семейства, которая вынуждена врать, попав в такой мир, абсолютно замордована мужем и дочками и т.д. У Макаровой же (хоть она честно старается выполнить замысел сценариста) получается как раз такая же холодная, красивая, ласковая и абсолютно безразличная советская «дама», каковой она и была в жизни. И выходит, что этот персонаж врет больше, чем все остальные.

Неслучайно, что две наиболее живые картины Герасимова сняты по чужим пьесам (можно, с некоторой натяжкой, еще и третью назвать, но она также снята по чужому сценарию — «Семеро смелых» писал Юрий Герман). И у Германа, и у Володина, и уж тем более у Лермонтова безусловно был свой внутренний мир, который и отразился в картине. У Герасимова же никакого внутреннего мира, никакого мировоззрения не было и быть не могло. Не полагается внутренний мир сановному человеку.

Впрочем, есть еще один фильм, о котором нужно сказать особо — «Молодая гвардия». Картина неровная, местами напоминающая дипломный спектакль (экранизацией которого она и является), местами — традиционный приключенческий фильм 1940-х годов. Патетические эпизоды Герасимову не удались совершенно: слишком театральны мизансцены, переигрывают артисты (даже Нонна Мордюкова, в которой еще никак не угадать великую актрису).

Но есть в этом фильме два эпизода, которые очень многое искупают. Первый — врывающаяся в спокойный повествовательный стиль картины длинная панорама входа немцев в Краснодон. Эта сцена, идущая под жутковато-мажорный марш Дмитрия Шостаковича, блестяще снята Владимиром Рапопортом — одним из выразительнейших советских операторов раннего звукового кино, мастерству которого просто негде было развернуться в «эпопеях» Герасимова. Здесь я процитирую дикторский текст Евгения Марголита к документальному фильму Марианны Киреевой «Антология российского кино»: «Герои создают свой мир молодого, озорного братства, противостоящий мраку за окном. Но история уже внесла их в проскрипционные списки. Вместе с этими детьми трагический опыт собственного поколения переживает и режиссер, вспоминая, что стало с теми, кто когда-то провозгласил «лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей».

И это абсолютно верно. Это перекликается и с тем, что было сказано выше о «Маскараде». Здесь можно страницами цитировать Юрия Тынянова (недаром Герасимов сыграл главную роль в лучшем тыняновском сценарии «С.В. Д.»). Уж кто-кто, а он всецело принадлежал к «людям двадцатых годов с их прыгающей походкой». И далее по тексту: они «узнавали друг друга потом в толпе тридцатых годов», им была уготована «тяжелая смерть, потому что век умер раньше их», они «выбирали для смерти угол поудобнее» и «уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы». Все это в полной мере относится к Герасимову, который пережил последовательно и винное, и уксусное, и гнилостное брожение. И умер вместе с веком, пережив самого себя на пятьдесят лет.

Потому и самым страшным в «Молодой гвардии» оказалась не казнь комсомольцев, не суд, не тюрьма, а крохотная сцена (второй стоящий эпизод), в которой Любка Шевцова (сильная работа Инны Макаровой — возможно, лучшей герасимовской ученицы) лежит под стеганым одеялом в уютной, прекрасно обставленной, интеллигентской квартире, а в дверь стучат. И начинается диалог Любки с хозяйкой — отчаянный, бессмысленный, торопливый и очень спокойный. Страшный диалог:

— Погодите. Не открывайте.

— Это, вероятно, к вам?

— Да. Надо думать, это ко мне… Хода другого нет?

— Другого хода нет… Что же тогда будем делать?

— Надо открывать…

Герасимов знал, о чем снимает. И совсем не случайно хозяйку играет давно уже ушедшая из большого кино Людмила Семенова — его лучшая партнерша фэксовских времен.

Это все выпадает из общей картины. Но это было. И нельзя лишать художника права на трагедию!

Теперь о педагогике

В тридцатые годы на киноотделении Ленинградского Техникума сценических искусств, где начиналась блестящая (без всякой иронии) педагогическая карьера Сергея Герасимова, преподавали уже признанные классики советского кино Григорий Козинцев, Леонид Трауберг, Фридрих Эрмлер, Евгений Червяков — но из их учеников никто не удержался в кинематографе. В то время когда Герасимов набирал свой первый курс, на «Ленфильме» остро стоял вопрос о профпригодности режиссера: до «Семеро смелых» он успел поставить четыре фильма, каждый из которых был абсолютным провалом. И тем не менее именно герасимовский курс дал советскому кино двух звезд первой величины — Петра Алейникова и Георгия Жженова, двух популярных киноартистов 30-х-40-х годов — Ивана Кузнецова и Степана Крылова — и еще нескольких профессиональных артистов кино и театра. Из следующего курса, набранного Герасимовым в актерскую школу «Ленфильма» перед самой войной, вышли замечательные актрисы-эпизодницы Любовь Соколова и Любовь Малиновская. И так далее.

Справедливости ради надо сказать, что Петр Алейников уже поступил на курс к Герасимову абсолютно сформировавшимся самобытным актером, а Жженов, закончив учебу у Герасимова, был на экране мил и обаятелен, но не более — действительно интересным артистом он стал, только вернувшись из лагеря в середине пятидесятых. Зато воспитание таких актеров, как Иван Кузнецов и Степан Крылов или, из более поздних времен, Лидия Федосеева-Шукшина, Наталия Белохвостикова и Жанна Болотова, — заслуга целиком и полностью Герасимова. А именно на таких актерах держится костяк фильма. Именно они создают ансамбль. Впрочем, была среди герасимовских студентов и понастоящему гениальная актриса — Людмила Гурченко. Но вот еето Герасимов просто не разглядел и, чуть ли не единственную из своих учениц, никогда не снимал.

Еще более ярко это видно в случае с режиссерами. У Михаила Ромма могли на одном курсе одновременно оказаться Андрей Тарковский и Василий Шукшин, у Герасимова — никогда. Пожалуй, единственное исключение в практике Герасимова — это Кира Муратова. Но здесь все объясняется тем, что мать Муратовой была в дружественной Румынии министром и членом ЦК партии. (Точно так же Герасимов невероятно возился с Ренитой Григорьевой — дочкой председателя Союза женских организаций СССР.В. Поповой.) Зато воспитание крепких профессионалов, умеющих работать с актерами, способных вытянуть практи чески любой «провальный» сценарий, — это-то и было главным талантом Сергея Аполлинариевича. Татьяна Лиознова, Алексей Салтыков, Александр Муратов. Как вспоминал Муратов, если Ромм, Савченко, Довженко могли рассмотреть настоящий потенциальный талант в ничем еще не проявившем себя молодом режиссере, но абсолютно не занимались «середнячками», то Герасимов умел из практически любого разумного человека сделать профессионального режиссера.

Другое дело, что Ромм не боялся «дать ход» и даже обучить профессиональным навыкам режиссера, который был талантливее его самого, а Герасимов никогда бы и не рискнул взять к себе на курс таких «проблемных» ребят, как Тарковский и Шукшин. На последнего, кстати, он уже в более поздние годы основательно и целенаправлено нападал, не дал ему возможности снимать «Степана Разина» на Студии им. Горького, что сильно подкосило Шукшина. Точно так же не давал он Сергею Бондарчуку поставить «Тихий Дон», а Николаю Мащенко — «Молодую гвардию». Была ли это элементарная зависть? Возможно, но, скорее всего, подсознательная. С другой стороны, Александра Аскольдова именно Герасимов благословил на «Комиссара», и Аскольдов по сей день вспоминает Сергея Аполлинариевича с благодарностью.

Ученикам он действительно помогал всем и всегда. Но вот что интересно. Кира Муратова всегда с неизменной любовью говорит о Герасимове и заявляет, что он страшно ее защищал. Спрашивается: в чем была эта защита? Ну да, он хорошо о ней отзывался, ее не выгнали со студии. Но ведь, если б он действительно захотел, «Долгие проводы» бы выпустили. А ему это было не нужно: активно работающая Муратова, режиссер с его «брендом», проблемная и скандальная — зачем ему это? Это не случай Козинцева и «Андрея Рублева».

Герасимов покровительствовал, слегка опекал, мог куда-нибудь позвонить, кого-то попросить. Но на большие поступки он не был способен.

Итак, подытожим. В чем же была драма Герасимова? Может быть, раньше я бы что-то и попытался сформулировать, но теперь, подняв весь этот материал и выписав (пускай и не совсем последовательно), я абсолютно убедился в одном. Там не было драмы. Тем более трагедии. Даже комедии не было. Если угодно — сплошная публицистика.

Герасимов — как раз самый настоящий космополит, только в специфическом смысле: человек вне времени и эпохи. Человек комфорта. У него была удобная, спокойная, ровная и очень-очень комфортная жизнь. Вельможа, сановник. Ему бы стать дипломатом. Он действительно был умен — этого не видно по его картинам: там произносятся абсолютно неприличные банальности, особенно, когда он сам был автором сценария, — но в житейском смысле обладал умом живым и острым.

Были ли у него амбиции? Сановные амбиции — безусловно. Он должен был получить все возможные премии, ордена, звания. На каждом съезде, на каждом пленуме в докладе Кулиджанова первая прозвучавшая фамилия должна была быть герасимовская. Никакого счастья он от этого не испытывал: просто «так надо».

И это работало. Ведь удивительно, что Герасимов действительно всегда был обласкан властями. У него не было ни одной картины на полке (не считая запрета фильма «Лес» в 1931 году, с формулировкой «в картине установка: человек человеку — волк», но тогда он еще был молод и зелен, да и последствий это почти никаких не несло). Звание народного артиста СССР он получил еще в 1948-м в первой партии режиссеров. Ну и так далее. А ведь он не снимал фильмов о Ленине и Сталине. Он не был революционером и новатором. Его вообще не знали за границей. Да и подлостей особенных за ним не числилось. В чем же здесь дело?

Во-первых, он выбрал правильную манеру игры. Он все-таки был замечательным актером. Не только на экране, но и в жизни. Эта его игра в аристократа, о которой вспоминала Кузьмина! Ведь именно это и импонировало «наверху»: ни Эйзенштейн, ни Козинцев, ни Ромм (которому, кстати, предоставлялась такая возможность) не могли там высидеть спокойно: у них все-таки была врожденная брезгливость. А Пырьев, Донской, Пудовкин, Эрмлер — все они были сумасшедшими, истериками, болезненными, искалеченными. Мало ли что такой может выкинуть. Герасимов был спокоен и человекообразен (кстати, очень правильная характеристика): ну кто бы еще мог обаятельно и интеллигентно произносить — ладно уж погромные речи, это хотя бы масштабно — нет-нет, приветствие какому-нибудь ХХИВ съезду?

Все «безумные» — Эрмлер, Пырьев и т. д. — прогибались, делали гадости, снимали посредственные картины, но время от времени не выдерживали и выдавали что-то невероятное: какойнибудь благородный и смелый поступок, крамольную (по-настоящему) картину. И, главное, умудрялись, следуя всем формальным правилам игры, в самых конъюнктурных сюжетах говорить какую-то очень существенную и важную правду («Партийный билет», «Великий гражданин»). Ценой этого были здоровье, уважение окружающих, самоуважение. Герасимов не был готов платить такую цену, он был их всех умнее. Но он понимал прекрасно: они, дураки, летать могут, а мне, умному, не взлететь. Он не хотел того, чего не мог получить: он не хотел стать великим режиссером, снять шедевр или рассказать какую-то особую, существенную правду.

Пырьев, Донской и т. д. — это еще понятно. Но даже Трауберг и Юткевич вызывают жалость и симпатию — тем, что, не будучи по-настоящему талантливыми, они во что-то верили: в эпоху, в формальные приемы, в жанр… В этом была какая-то трогательная наивность. Во всех этих мальчиках, пришедших в режиссуру в упоительные 20-е годы и попавших затем в мясорубку. У Герасимова никакой трогательности и наивности не было. Тем более что, когда он пошел в «большую режиссуру», на дворе стояла уже середина 30-х. Он знал, на что шел. И уже это одно удивительно противно.

На великого режиссера он не тянул — ему это было ясно. А вот на великого педагога — запросто. Тем более что великим не великим, но хорошим педагогом он действительно был. Он ведь много времени проводил во ВГИКе. Остальные мастера снимали кино, и на это уходило все время и, главное, все силы. Козинцев вообще довел это до неприличия, появляясь у своих студентов раза два за семестр. А Герасимова муки творчества ни от чего не отвлекали. И времени на ВГИК вполне хватало.

Почему его любили ученики? Ну, во-первых, он действительно давал им высокопрофессиональную подготовку (этого никто не отрицает). Во-вторых, он был удивительно обаятелен и харизмати чен. Хуциев был смешной, суетливый, Бондарчук — взбалмошный барин, Кулешов — наивен и старомоден, Эйзенштейн, Савченко и Довженко — на самом деле великие педагоги — умерли (кстати, при них бы Герасимов-учитель никогда не расцвел). И, наконец, в-третьих, он со студентами занимался — в отли чие от всех остальных мастеров, — и они это видели. Он с ними разговаривал, просто, задушевно — да-да, вот этот самый, важный и знаменитый человек. Эйзенштейна, правда, обожали в сто раз больше, но он преподавал недолго. А Козинцев, например, или Бондарчук, или даже Ромм разговаривали только с теми, кто был им интересен; таких, разумеется, было немного. Кроме того, Герасимов всегда искал сценарии для своих курсов: его студенты никогда не уходили из ВГИКа «в пространство». Эта действительно благородная традиция тянулась еще с времен «Семеро смелых».

Возможно, он и вправду позволял себе любить учеников. Хотя не очень верится (о мере помощи Кире Муратовой я уже писал). У него было чутье на женские типы: Нонна Мордюкова (не герасимовская, кстати, ученица, а Бибикова и Пыжовой), Людмила Шагалова, Любовь Виролайнен, Валентина Теличкина, Любовь Полехина… Это все не просто хорошие актрисы, а именно новые типы. Другое дело, что не у всех сложилась жизнь в кино.

А так… Кажется, все ясно. Это не драма, это очерк жанра «психологические типы»: Салтыков-Щедрин бы здорово написал.

Актер, сановник. Ну есть эта фраза, брошенная Козинцевой… Она так хотела это услышать! Он и сказал, это ему было несложно.