Дыхание самой Поэзии

Наслаждение мастерством Александра Сокурова. Он впустил меня в фильм, он впустил в меня страдание. Загадочно страдание королевской личинки, что в коконе заточена и бабочкой не станет — понимает, что не станет.

Восхищение встречей Императора и генерала. Ткань трагедии натянута поверх ткани экрана, и мелькает над ними рука, тишину вышивая. Прикосновение и дым двух сигар, прикосновение и дым двух культур.

А вот и сказки волшебство: жена возвращается, и Император снимает шляпку с головы ее.

Цвет тумана навсегда в глазах моих, цвета тумана отныне глаза мои. Белесый, бледный, зыбкий, для одного только зрителя освещает он разрушенный город: то Император смотрит из окна машины, сквозь город шуршащей,

— и я смотрю.

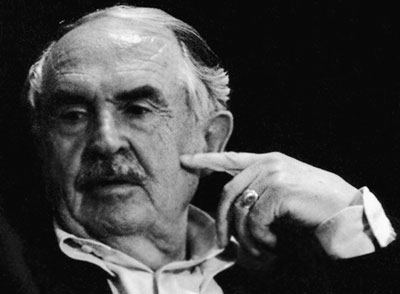

Смотрю: полон потаенной грусти, шествует по фильму человек. Механична его поступь, возвышен дух. На свидание с действительностью идет он — ах, как мало схож он с ней! Достоинство, достоинство. Благодарю фильм за то, что вижу, благодарю за то, чему учусь: так переносят поражение, когда верным стражем достоинству поэзия поставлена.

Мы в плену, в бункере, нам отворил режиссер-привратник. Здесь сохраняется ритуал жестов, и живо таинство взглядов: стенами скрытых, из-за стен оберегающих. Тонкое таинство, высокое таинство. Элегантное таинство.

Исповедь сыну, письмо о поражении. Фильм начинает расти. Взрыв на белой лестнице: темная фигура выходит, спускается в свой сад, где американские пришельцы гладят райскую птицу. Скрытые взгляды окон провожают Императора, что удаляется в темной машине. Фильм все растет и растет. И вот — гулкий трепет его, под спудом возросший, срывает покровы: слушайте дыхание самой Поэзии. Позади время войн и поражений;

и одно лишь желание остается — вновь услышать стихи Императора о цветущей сакуре.

Читайте также

-

Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

Перемещенные города, перевернутые смыслы

-

-

Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля

-

Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана