Честертон — Квинбус Флестрин

— Да это просто дьявол какой-то! — вырвалось вдруг у Пейна. — Не при вас будь сказано, Ваше Преподобие.

— Ничего, ничего, я верю в дьявола, — ответил священник и непонятно улыбнулся. — Любопытно, кстати, что, по некоторым преданиям, черт тоже хромой.

Г.К. Честертон. «Злой рок семейства Дарнуэй»

— Это жестокое вероисповедание, — сказал священник, выглядывая из окна — Почему ему не дали поплакать, как плакали некогда его предки? Лучшим его намерениям не суждено было осуществиться; душа стала холодной, как лед; под веселой маской скрывался пустой ум безбожника. Наконец, для того, чтобы поддержать репутацию весельчака, он снова начал выпивать, хотя бросил это дело давным-давно. Но в подлинном трезвеннике неистребим ужас перед алкоголизмом: такой человек живет в прозрении и ожидании того психологического ада, от которого он предостерегал других.

Г.К. Честертон. «Три орудия смерти»

Когда мою жену спрашивают, кто ее обратил в христианство, она неизменно отвечает: дьявол.

Г.К. Честертон. «Автобиография»

Зияние

СЕАНС — 25/26

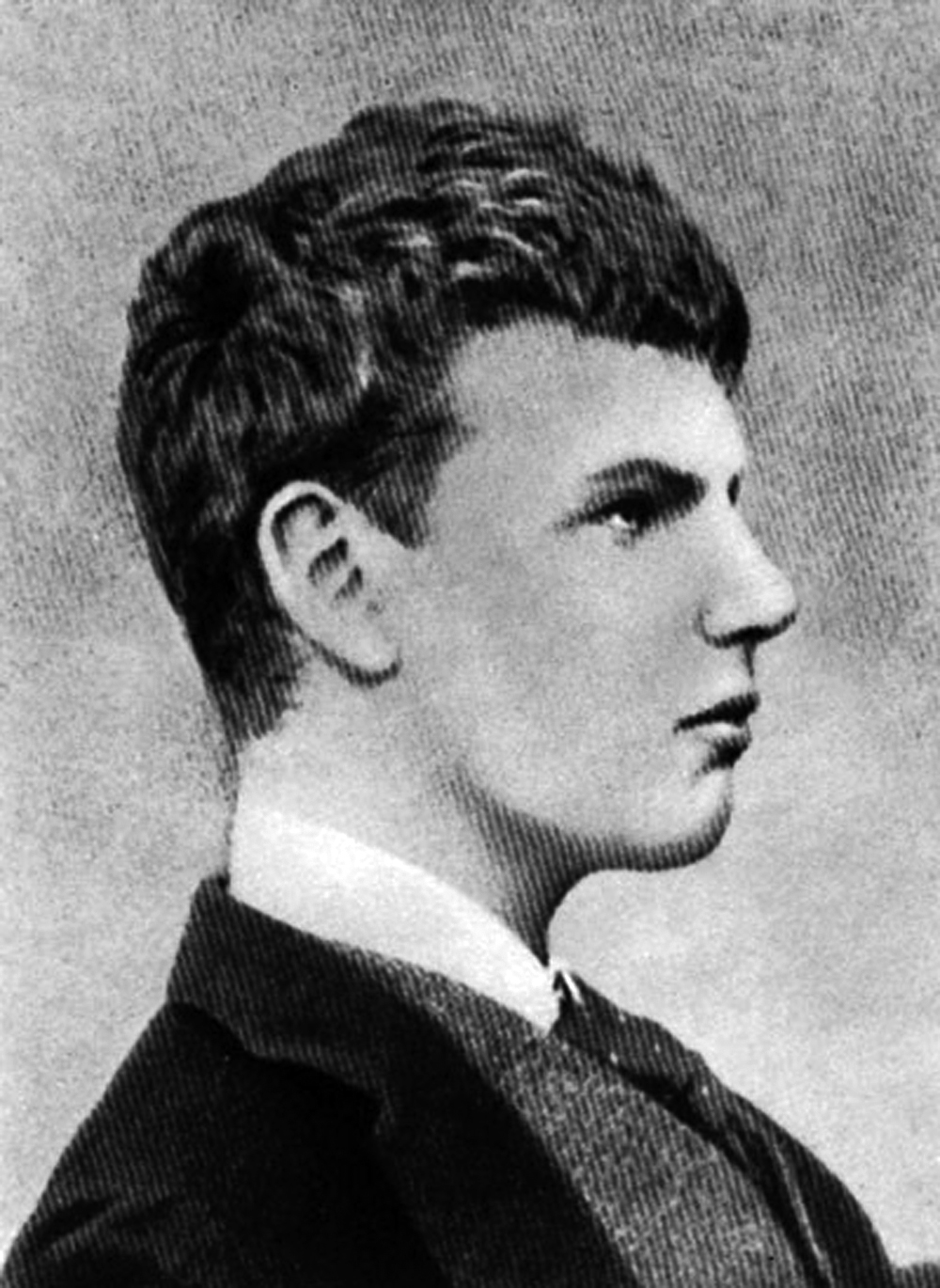

Есть писатели, сросшиеся со своей биографией. Пушкин погибает на дуэли. Рембо торгует слоновой костью. Достоевский ждет казни и бьется в падучей. Глеб Успенский пьет горькую. Байрон гибнет за свободу Греции. А есть писатели, чья биография складывается ни шатко ни валко. Например, Честертон. Учился, увлекался живописью, в юности пошаливал, по крайней мере, в биографии какие-то глухие намеки на эти шалости имеются. В зрелости остепенился. Женился. Жену — любил. Любовниц не было. Детей не было.

Писал. Очень много писал. Был тучен и огромен ростом, по каковой причине постоянный и уважительный его оппонент, Бернард Шоу, прозвал его Квинбусом Флестрином (так именовали Лемюэля Гулливера лилипуты). Умер в 62 года. Все. Вместо биографии — зияние.

Есть сильное подозрение, что сам Тарантино хорошо знает тексты Честертона.

Радость для формалистов, верно? Зачем биография, когда есть тексты? Бессобытийная жизнь компенсируется страстью к авантюрным текстам. То, чего не хватает в жизни, автор добирает в творчестве. Но уж очень он фактурен. На фотографии видно: у этого великана на редкость грустные глаза. Еще бы нет! Великан, Человек-Гора, был болен. Его огромный рост и тучность были следствием каких-то нехороших изменений в организме.

Зияние начинает заполняться. Он и писал, и вел себя таким образом, что никто не связывал и не связывает его образ с болезнью, с болезненностью. Вот первая зацепка для любителей биографий писателей. Больной человек, выдающий симптомы своей болезни за свидетельства здоровья, силы, естественности. Люблю, мол, хорошо выпить, закусить; декадентские мерлихлюндии мне ни к чему!

Человек-гора

Как там у него в «Летучих звездах»: «Я хочу видеть хорошую потасовку, раскаленную кочергу, полисмена, которого разделывают на котлеты, а мне преподносят принцесс, разглагольствующих при лунном свете, синих птиц и тому подобную ерунду». Неплохо. Прямо-таки — монолог постмодерниста, поклонника Квентина Тарантино. Жаль, кстати, что Честертон не увидел «Бешеных псов» или «Криминальное чтиво». Особенно «Криминальное чтиво». Пропагандист низовых жанров, в которые под сурдинку стрельбы и погонь впихивают проповедь и притчу, должен был оценить историю о чуде, которое на то и чудо, что его можно не заметить. Такой католический ход Гилберта Кийта Честертона, Г.К. Ч., порадовал бы всенепременно.

Есть сильное подозрение, что сам Тарантино хорошо знает тексты Честертона. По крайней мере, его лучший, программный фильм носит совершенно честертоновское название: «Криминальное чтиво», или «Вульгарное чтиво» — «Pulp, словом, fiction». К этому фильму прямо-таки просится эпиграф из Гилберта Кийта: «Одним из наиболее наглядных примеров того, насколько мы недооцениваем жизнь простых людей, может служить наше пренебрежение к «вульгарному чтиву» (»pulp fiction»). «Вульгарная литература» не вульгарна уже хотя бы потому, что захватывает пылкое воображение миллионов читателей».

В этой своей любви к низкому жанру Честертон оказался на удивление близок другому «философу в газете», другому журналисту-теологу — Розанову. Это Розанов записывал в своих «Опавших листьях», как отбирает у дочки «Приключения Ната Пинкертона», мол, нечего всякую дрянь читать, после чего с превеликим удовольствием прочитывает «дрянь» сам. Это Розанов сравнивает приключения Шерлока и Пинкертона с рыцарскими романами: де, Шерлок и есть наш современный Амадис Галльский. Сравнение абсолютно честертоновское, только дальше сравнения дело не идет. Разница между одним «философом в газете» и другим такая же, как между Россией и Англией.

Честертон писал романы, стихи, поэмы, эссе, трактаты, но все ж таки соглашаешься с тем, кто назвал его «Гулливером среди лилипутов»: «Он был всего только журналистом, но зато каким!» Может быть, еще и потому соглашаешься, что сам он числил себя именно в журналистах. Сам так говорил своей невесте: «Я впущу в журналистику поэзию…», сам так формулировал свои задачи: «Дайте мне легкомысленную журналистику, и я переверну Англию…»

Розанов написал одно философское сочинение, несметное количество статей и странных обрывочков-отрывочков, однако никто не называет его журналистом. Философ, мыслитель, писатель. Между тем, как и Честертон, Розанов был журналистом. Прежде всего — журналистом. Просто он был бесстыжим, наглым журналистом, вываливающим все свои комплексы, все свои личные беды и проблемы — публике. А Честертон был скромен и сдержан. Скрывал все то личное, больное и болезненное, что Розанов с непонятной радостью вываливал: нате, мол…

Ход

Вот это видно в Честертоне сразу: явление не манифестирует сущность, но скрывает ее. На то он и парадоксалист, верно? Он ведь все выдумывает, реалистом его не назовешь, так? Но поглядите, сколько портретов родных и близких он разбросал по своим детективным притчам. Горн Фишер, «человек, который слишком много знал» — это брат, любимый брат Сесил, отважно бросившийся в политику, потерпевший в политике поражение; с тем же бесстрашием бросившийся на войну и умерший на фронте от тифа. Полагают, впрочем, что прототипом Горна Фишера послужил дипломат, писатель, разведчик, друг Честертона — Морис Беринг, но, по-моему, это все же не так. Горн Фишер — брат Сесил: такой, каким он стал бы, если бы не погиб в 1914-м.

Другой важнейший для Честертона герой — патер Браун. Его прототип известен точно: Джон О’Коннор, ставший учителем веры для Честертона. Остробородый сыщик Валантен, появившийся в первом «брауновском» сборнике, — французский друг Гилберта, циничный и умный атеист, англичанин, Генри Льюис Грин, взявший себе псевдоним Луи де Ружмон и писавший авантюрные романы про каннибалов. Один раз Честертон описал его под его собственным именем, то бишь псевдонимом: «Он принадлежал к кружку эксцентриков, которые исповедовали новую религию и называли ее Высшей Мыслью. Я был достаточно посвящен в нее, чтобы учуять дух высокомерия, но надеялся на следующих ступенях дойти до мысли. Мой приятель был эксцентричнее их всех, но о жизни знал гораздо больше, чем они, поскольку немало побродил по свету, пока они размышляли в своих аристократических салонах.

Честертон постоянно балансировал на самых скользких гранях и никогда не оступался.

Невзирая на сплетни и слухи, я предпочитал его им всем и с удовольствием отправлялся бродить с ним; а в лесу мне то и дело казалось, что его загорелое лицо, густые брови и козлиная бородка придают ему сходство с Паном. Итак, мы сидели на лугу, лениво глядя на вершины деревьев и шпиль деревенской церкви. Вдруг мой спутник сказал: «А вы знаете, почему этот шпиль так торчит?» Я ответил, что не знаю, и он беспечно бросил: «То же самое, что и обелиски. Фаллический культ…» Я взглянул на него — он лежал на спине, задрав к небу козлиную бородку — и вдруг он показался мне не Паном, а дьяволом…»

А Фламбо? Мсье Фламбо, великан, ловкач, пройдоха, сначала вор, потом частный сыщик, сделавшийся верным другом и помощником патера Брауна? Так это же сам Честертон…

В Горне Фишере он изобразил брата таким, каким тот стал бы, если б уцелел во время войны; в мсье Фламбо он изобразил себя таким, каким хотел бы быть. Рост, вес, все, как есть, плюс гибкость и сила, ловкость гимнаста и канатоходца: какой кабинетный работник, да еще часто болеющий, не мечтает об этом? Помните уморительную французскую комедию «Великолепный» с Бельмондо в главной роли? Бедолага-писатель воображает себя суперменом и, вообразив, строчит про собственные приключения романы. Это ход для фильма про Честертона. Толстый, одышливый журналист, газетчик, эссеист, писатель — воображает себя ловким вором, который раскаялся и стал частным детективом. Своего учителя веры — священником, распутывающим сложные преступления; своего учителя безверия — следователем, опускающимся до преступления; своего брата — печальным всезнающим мудрецом.

Кастинг и пьянство

«Мы всегда были возлюбленными…» Фрагменты из писем и дневников Честертона

Кто бы смог сыграть Честертона, который превращается в мсье Фламбо, а потом снова в Честертона? Разом вспоминаешь всех знаменитых толстяков кинематографа. Эмиль Яннингс? Нет… Он был великим артистом, но начисто лишенным обаяния. Мишель Симон? Нет… Этот комиковал бы чрезмерно. Чарльз Лаутон? Нет… В нем не было ничего от Человека-Горы, от Квинбуса Флестрина. Евгений Леонов уж очень добр для вора Фламбо. Орсон Уэллс уж очень зол.

Нужны обаяние и мощь, великанистость и болезненность. Нужно подчеркнутое незамечание болезни, чтобы если шатнуло, то могло бы показаться, что шатает не потому, что слаб и болен, а от переизбытка силы или там с перепою. На самом-то деле Честертона смог бы сыграть Павел Луспекаев. Они даже внешне похожи. Рисунок роли был бы такой же, как в «Белом солнце пустыни». Мсье Фламбо был бы так же ловок, как таможенник Верещагин на баркасе; Честертон был бы так же смурен и смутен, как таможенник Верещагин в запое.

Пьянство Честертона было бы сыграно так же убедительно, как и его обаяние, как и его талант. Именно — пьянство. В биографии Честертона зафиксирован такой эпизод: Честертон присылает телеграмму своей нежно любимой жене, Франсис: «Я в Ливерпуле где должен быть? твой Гилберт». Разумеется, эпизод этот приводится как свидетельство детскости, забывчивости, рассеянности Честертона. Да нет… тут какие-то иные, недетские ветра просвистывают. Здесь вспоминается Степа Лиходеев, в ужасе спрашивающий у бездушного курильщика: «Где я?» «В Ялте», — отвечает бездушный курильщик и сплевывает в море.

Честертон, пропевший гимн винопитию, возмущавшийся трезвенниками, страдал от настоящего, хорошего, северного пьянства. Гулял он в кабачках Флит-стрит. Славно гулял, по-нашему говоря — гудел. В своей «Автобиографии» Честертон с юмором вспоминает, как совершил свадебное путешествие. Рядом с ним и Франсис был его друг и идеологический учитель Хилар Беллок — соответственно, со своей молодой женой. Честертон очень весело описывает, как юным женщинам не нравится то, что нравится молодым мужчинам — горячий грог, холодная погода, веселые песни у камелька… Но снова и снова рисуется иная картинка: две интеллигентные девушки в некотором потрясении наблюдают, как в течение немногих часов из нормальных остроумных мужчин получаются какие-то уж очень громкие весельчаки… Двух барышень это превращение не радует, мы бы даже сказали: настораживает.

Границы

Честертон постоянно балансировал на самых скользких гранях и никогда не оступался. Известны его симпатии к итальянскому фашизму вообще, к Бенито Муссолини в частности. В 1929 году Честертон был в Италии, беседовал с дуче. Вот как его симпатии к главе итальянских фашистов проявляются в знаменитой книжке о Фоме Аквинском. Честертон описывает внешность Фомы: «Когда видишь такие головы — большие, с тяжелым подбородком, римским носом и куполом лысеющего лба, — так и кажется, что в них есть полости, какие-то пещеры мысли. Такая голова венчала коротенькое тело Наполеона. Такая голова венчает теперь тело Муссолини — оно повыше, но так же неугомонно.

Такую голову можно увидеть, глядя на бюст римского императора, а иногда — на итальянского лакея (обычно он оказывается дворецким). Это лицо так типично, что мне всегда кажется: граф Фоско из «Женщины в белом», самый реальный негодяй викторианской литературы, списан с живого итальянского графа, слишком уж он не похож на поджарых наглецов, которых викторианцы пытались выдать за итальянцев. Если мы вспомним его спокойствие, его важную простоту, здравомыслие его речей и поступков, мы легче представим себе внешность Фомы — хотя, конечно, нелегко поверить, что Фоско стал святым…»

Он не уставал подчеркивать свое родство, свою близость с «common people», «простыми людьми», если угодно, лилипутами.

Если проследить за ходом сравнения, если прочертить траекторию метафоры, то может закружиться голова. Причем изощренность, вычурность риторического хода как раз и связана с сомнениями, с вопросами самому себе, с той самой балансировкой на грани добра и зла, которая обыкновенного человека до добра не доводит, а человека необыкновенного, Человека-Гору, приводит в гору. Вот первый шаг сравнения: Наполеон и Фома… Наполеон для Честертона — несомненный герой. Политик, избавившийся от крайностей революции, оставивший все самое лучшее, что может быть в революции. Кого можно сравнить с Наполеоном в нынешней ситуации?

Муссолини? Про него, правда, говорят, что он тиран; что своих политических противников он приказывает избивать дубинками до смерти, насильно поит их касторкой, чтобы наложили в штаны и опозорились… Неприятно, неужто он никакой не Наполеон, а… римский император эпохи упадка? Или того хуже — лакей, дворецкий; они ведь бывают на редкость авантажны и представительны, как… граф Фоско — убедительнейший негодяй в романе Уилки Коллинза. Впрочем, он настолько убедителен, что, должно быть, списан с какого-то реального человека, который не был негодяем, как не был негодяем Фома… Хотя представить себе графа Фоско святым — трудновато, так неужели Бенито провел меня, обманул? Неужто никакой он не Наполеон современности, а… граф Фоско? Такая спираль сомнения, самовопроса есть в любом парадоксе Честертона. Он и впрямь «держал свой ум во аде, но не отчаивался».

Аристократ

Впрочем, такая балансировка на грани плюса и минуса — характерна для всей компании английских парадоксалистов, учителем которых был Оскар Уайльд. Почему, скажем, Шоу назвал своего многолетнего оппонента, Квинбусом Флестрином? Это — комплимент или хитрое оскорбление? Прозвище — великолепно. Его можно вертеть и так, и эдак. Ведь Гулливера наименовали таким образом лилипуты. Стало быть, перед нами скорее уж оскорбление современников Честертона. Они — лилипуты по сравнению с Честертоном. Он, может быть, и нормального роста, но окружают его лилипуты, поэтому он и кажется горой.

Однако не все так просто в прозвище, сработанном пуританским Бомарше для своего католического противника. Чем отличается Гулливер, попавший в плен к лилипутам? Редкой смирностью, послушностью лилипутским законам. Он не просто покорен всем законам и правилам лилипутов, он радостно им покорен. От одного лилипутского короля он переходит к другому в крайней нужде, а так… он такой же лилипут… только большого роста. Возможно, этот аспект прозвища больше всего и устраивал Честертона. Он не уставал подчеркивать свое родство, свою близость с «common people», «простыми людьми», если угодно, лилипутами.

Г.К. Честертон. Биография

В этом его неустанном подчеркивании было что-то напряженное, горячечное, что-то убеждающее не столько других, сколько себя. На самом деле Честертон не мог не знать, что очень сильно отличается от многих людей — и от простых людей в том числе. Он был бездетен и мучим странными таинственными болезнями. Он был последний в своем роде. Последним в роде Честертонов.

А род-то аристократический. Настоящий, древний, с родословной, уходящей чуть ли не к венгерским королям, отсюда его нелюбовь к выскочкам, к парвеню, к нуворишам, покупающим себе титулы, отсюда его симпатия к вымирающим дворянским родам, к последним их представителям, назовем чудовище своим именем: к выродкам, к тем последним, после которых уже ничего и быть не может… Если присмотреться повнимательнее к его публицистике, можно заметить, что он не столько любит бедных, сколько не любит богатых. Жирно, нагло, самоуверенно, самодостаточно богатых…

Может быть, Честертону не очень нужна была такая слава, слава литературного явления?

В 1925 году с друзьями и единомышленниками он создал движение: дистрибутизм. Антикапиталистическое и антисоциалистическое в равной мере. В полном смысле этого слова — романтическое, ориентированное на возрождение средневековья. Это движение могло прийтись да и пришлось по вкусу фашистам Англии и Италии, нацистам Германии, — вот только Честертону не пришлись по вкусу нацисты, да и фашисты, в конечном счете, тоже. Казалось бы — антикапиталистический пафос, проповедь честной трудовой собственности, разоблачение плутократии — чего еще желать Гилберту Кийту! Но он не переносил хамства…

Чувство приличия позволяло ему создавать самые рискованные парадоксы и не соскальзывать в зло. В последнем сборнике, посвященном патеру Брауну, есть удивительный рассказ «Преступление коммуниста» с удивительной концовкой. Патеру Брауну удается спасти от обвинения в убийстве коммуниста, интеллектуала, профессора-экономиста. Под занавес Браун объясняет: «Он только хотел отменить Бога, он хотел отменить десять заповедей, уничтожить религию и цивилизацию, создавшую его, смыть честь и собственность, сообразные здравому смыслу, чтобы его страну опошлили вконец дикари с края света. Вот и все. Вы не вправе обвинять его еще в чем-то. Для каждого есть предел! А вы хладнокровно предполагаете, что пожилой ученый из Мандевиля закурит или даже чиркнет спичкой, когда он не допил свой портвейн? Ну уж нет! У людей есть хоть какой-то закон, хоть какие-то запреты…»

Браун потому и догадывается, что убийство совершил не коммунистический интеллектуал, а ловкач и ворюга, что у коммунистического интеллектуала есть хоть какие-то запреты, а у ловкача их нету. Вот это я называю аристократический подход: не все еще потеряно, если человек, собравшийся отменить Бога, не осмелится закурить до того, как допьет свой портвейн. С Богом у Честертона были отношения сложные. С тем Богом, кому старался служить всю жизнь, — католическим.

Католицизм

Конечно, Англия — не царская Россия. За переход в католицизм дворянства не лишат и имение не секвестрируют, но… косо посмотрят. Католицизм в стране, раньше и умелее всех отрезавшей себя от папского Рима, смотрелся, мягко говоря, экстравагантно.

Можно было бы сказать, что Честертон сыграл на этом, построил свой имидж на несовпадающих составляющих: лихой, веселый журналист (журналюга) и… католик; почитатель Наполеона и… католик; адвокат Французской революции и… католик. Чтобы соединить такие составляющие, надо было и впрямь играть наотмашь — либо очень сильно «напрягаться». Честертон напрягался, поскольку не играл. С момента знакомства с Франсис он вступил в напряженнейшие отношения с этим самым Богом.

Потом уже появились политик и литератор Хилар Беллок, священник Джон О’Коннор и другие католики-ортодоксы; сначала была Франсис. Это благодаря ей Честертон стал задавать Богу вопросы. Ведь все знаменитые рассказы о патере Брауне — сплошные вопросоответы на самую главную для Честертона тему, тему теодицеи. Почему в мире есть зло, болезни, бедность, несправедливость, безумие, страх, отчаяние? Почему в церкви есть сапфировые кресты, а бедные опускаются до того, что занимаются такой гадостью, как «ослиный свисток» или «пятна»? Против этих средств даже патер Браун не смог бы ничего сделать — слаб в коленках.

То, что эти достоевские вопросы Честертон задавал упорно, искренно, старался убедить в ответах не только других, но и себя, доказывает простой факт. Повторюсь: он стал католиком в 1922-м. В 1915-м несколько месяцев он был без сознания. После этой комы он сам себя называл Лазарем. С 1916 по 1922 год он вообще ничего не писал. Шесть лет молчания, после которого «Человек, который слишком много знал» и спустя год — третий сборник о патере Брауне: «Недоверчивость отца Брауна».

Слава

Потом, до смерти в 1936 году, было еще два сборника брауновских рассказов; журнал «Г.К. Ч. уикли», оставшийся после погибшего брата; поездки в Италию, Польшу, Палестину, США, встречи с государственными деятелями, теологические трактаты, роман, радиобеседы, несколько сборников рассказов, но… такой литературной славы, как во времена вопрошания Бога, не было.

Честертон после Первой мировой войны стал не то живым классиком, не то литературно-политическим курьезом. В первом сборнике своих рассказов Хемингуэй с уважением цитирует «Перелетный кабак»: Честертон для него — живое явление, с которым можно перекликнуться, аукнуться. Может, и переход Хемингуэя в католицизм получился не без влияния автора «Перелетного кабака». В тридцатые годы, перечисляя нужные для начинающего беллетриста книги, он не вспомнит ни Честертона, ни «Перелетный кабак». Умерло. Отжило.

Может быть, Честертону не очень нужна была такая слава, слава литературного явления? Его гораздо больше радовало то, как встречали его в Варшаве в 1927-м. Перед ним прогарцевали конные гвардейцы. Если бы он еще знал, что конную гвардию в 1939-м бросят на немецкие танки! Сюжет совершенно честертоновский — прекрасные рыцари против бездушных железных машин. Вот только развитие он получил совсем не по-честертоновски. Разумеется, танки расстреляли кавалерию.

В том польском путешествии был еще один вполне живописный сюжет. Ненадолго задержавшись в Варшаве, Честертон поехал во Львов и Вильнюс. Там он был дольше, чем в столице. Как-то очень хочется, чтобы Гилберт Кийт Честертон случайно бы встретился во Львове с шестилетним Станиславом Лемом. Почему бы и нет? Львов — город маленький. Честертон остановился в отеле «Жорж» в двух шагах от Брайеривской улицы, где жила тогда семья Лемов. Так славно представить себе, как шестилетний мальчуган смотрит на невероятно толстого, высокого пана в широкополой шляпе и как английский писатель смотрит на шестилетнего мальчугана…