Андерсен–сказочник

Георг Брандес (1842–1927) — выдающийся датский литературовед. Его эссе «Андерсен-сказочник» стало первым серьезным исследованием творчества Андерсена. С 1909 г. текст в России не переиздавался.

Публикуется по изданию: Брандес Г. Собрание сочинений в 20 тт. Пер. М. Лучицкой. СПб., 1896–1899. Текст печатается в современном авторизованном переводе и в сокращении

Его сказки иногда начинаются так: «Можно было бы подумать, что на пруду что-то готовилось, между тем там ничего не готовилось. Все утки, самым спокойным образом плававшие на воде, — некоторые даже стояли на головах, потому что умели это делать, — бросились вдруг к берегу; можно было видеть следы их ног на мокрой глине и, долгое время спустя, слышать их кряканье»;

— или же так:

«Ну вот! Теперь мы начинаем. Когда мы дойдем до конца рассказа, мы будем знать больше, чем знаем теперь. Потому что это был злой дух. Один из худших — это был сам дьявол».

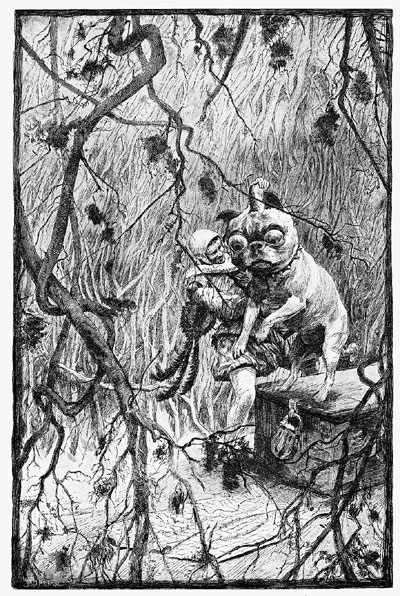

В. Ерко. Снежная королева. Москва, ИД А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2000

Расположение слов в отдельных фразах, способ построения периодов, все словосочинение противоречат простейшим правилам синтаксиса. «Так не пишут». Это правда, но так говорят. Со взрослыми людьми? Нет, но с детьми; а почему автор не имеет права писать слова в том порядке, в котором расставляют их, разговаривая с детьми? В этом случае привычную норму заменяют другою; и решающую роль играют не правила литературного языка (столь далекого от языка разговорного), а способность понимания у ребенка. В этом беспорядке есть свой метод — как есть он в неправильностях детской речи. Заменить общепринятый литературный язык свободным устным, а чопорную речь взрослых — той, которой ребенок пользуется и которую понимает, — такова цель поэта с той минуты, как он решил писать «сказки для детей». Это смелая цель — употреблять устную речь в печати. Он не хочет писать, он хочет говорить, или, скорее, он предпочитает писать как школьник, лишь бы не выражаться по-книжному. Слово написанное — бедно и одиноко, устное же имеет целый штат помощников: выражение губ, благодаря которому говорящий проясняет то, о чем он говорит; движения рук, иллюстрирующие его речь; интонация — замедленная или торопливая, резкая или мягкая, серьезная или комичная; все мимические игры, вся манера обращения. Чем непосредственнее то существо, с которым мы разговариваем, тем быстрее поймет оно вашу речь при помощи такого рода союзников. Тот, кто рассказывает ребенку сказку, невольно делает при этом какие-то движения и меняет выражение лица — ведь ребенок настолько же видит сказку, насколько и слышит ее. Подобно собаке, он обращает больше внимания на ласковую или сердитую интонацию, чем на то, доброта или гнев вложены в сами слова. Тот, кто обращается к ребенку письменно, должен поэтому стараться примешать к своему рассказу изменения интонации, внезапные паузы, описательные движения рук, наводящую ужас гримасу, улыбку, предсказывающую счастливую перемену, шутку, ласку — и яблоко, пробуждающее дремлющее внимание; все это автор должен вплести в свой рассказ. А так как он не может пропеть, нарисовать, протанцевать ребенку то или иное событие, то ему придется выразить в своей прозе пение, картину и мимику: так, чтобы они тихо таились в закрытой книге и выходили наружу, едва только книгу раскрывают. Прежде всего — никаких иносказаний: все должно быть сказано напрямик, выложено, так сказать, на стол. И не только сказано, но и пробормочено, пропето и протрублено.

«Вот идет солдат, маршируя по большой дороге. Раз-два, раз-два, раз-два!»

«А вырезанные из бумаги трубы трубили: траттератра! вот маленький мальчик, траттератра!»

«Послушай, — сказала старая улитка, — как дождь стучит по листьям лопуха: тромм-ромм-ромм».

Сказка начинается иногда, как в «Хризантеме», словами: «Вот послушай-ка!», — которые сразу приковывают к себе внимание ребенка. Иногда же в ней имеются шутки в детском духе:

«Тогда солдат отрубил ведьме голову. Вот она, лежит на земле!» — так и слышится детский крик, вызванный этим кратким, не особенно трогательным, но зато наглядным рассказом об убийстве.

А иногда интонация становится совсем нежной, например:

«Солнце светило на лен; дождевые тучи увлажняли его; это было так же приятно ему, как приятно маленьким детям, когда они умываются, а затем получают от мамы поцелуй; они делаются после этого еще прелестнее». Здесь следует маленькая пауза в чтении, во время которой дитя, само собой разумеется, получает упомянутый в тексте поцелуй — ведь поцелуй неотделим от этого места в книге.

Однако постоянная мысль о молодом читателе оказывает еще более широкое воздействие на поэта: в силу своей гибкости и мастерства он отождествляет себя с ребенком и до такой степени сживается с его кругом представлений, с его чисто физическим способом восприятия, с его способом мышления, что из-под пера выходит, например, следующая фраза:

«Самый большой зеленый лист у нас — несомненно, лист лопуха; если положить его на маленький животик, он образует целый передник, а если покрыть им голову, он может послужить и дождевым зонтом, так как он просто ужасно велик».

Это слова, понятные для ребенка, и притом для каждого ребенка. […]

Исходною точкою для искусства поэта служат детские игры, в которых все возникает из ничего. Пылкая фантазия Андерсена обращает игрушки в живых существ, в сверхъестественные создания (троллей), в героев — и наоборот, всю природу и все сверхъестественное: героев, троллей и фей — обращает в игрушки. Нервом этого искусства является сила детского воображения, которое все одушевляет и все воплощает: мебель или растение, птицу или кошку; в равной степени — зверя, куклу, портрет, облака, солнечные лучи, порывы ветра и времена года. Даже юла обращается в глазах ребенка в живое, мыслящее существо, одаренное волею. Первообразом такой поэзии являются сны ребенка, в которых образы сменяются еще быстрее и претерпевают еще более смелые превращения, чем во время игр. Поэтому Андерсен часто использует сны в качестве своего арсенала (например, в «Цветах маленькой Иды», «Оле-Лукойе», «Маленьком Туке»,

«Сиреневом кусте»); поэтому свои самые лучшие картины он создает из детских сновидений, наполняющих и пугающих детский ум. Вспомним сцену, когда маленький Яльмар слышит во сне, как жалуются внутри его письменного стола кривые буквы, уткнувшиеся носами в линейку:

«— Смотрите, вот как вы должны стоять, — говорит пропись, — вот так, с легким наклоном, нарисованные одним взмахом пера.

— Ах, мы бы так хотели этого, — говорят буквы Яльмара, — но мы не можем, мы такие слабые.

— Так вам надо дать детского порошку! — сказал Оле-Лукойе.

— О, нет, — закричали они и так красиво выпрямились, что приятно было смотреть».

Вот какие сны снятся ребенку.

Бенвенути. Дюймовочка. София, Народна младеж, 1965

Но душою этой поэзии являются не сны и не игры. Это своеобразная, детская, но в то же время и более чем детская способность: не только заменять одно слово другим и, следовательно, все перемещать; не только заставлять одно жить в другом и, следовательно, все оживлять; но, думая об одном и тут же вспоминая о другом, находить одно в другом, — все обобщать, преобразовывать фантастичный образ в живой, чувственный, обращать сон в миф, и — силою художественного искусства — словно фокусировать всю жизнь в отдельных сказочных чертах.

Такого рода фантазия не проникает в глубь вещей — она занимается мелочами. Она замечает грубые ошибки, но не крупные; она попадает в цель, но не глубоко; она наносит рану, но не кровавую. Точно бабочка, она легко перепархивает с одного места на совершенно другое и, подобно искусному насекомому, сплетает свою тонкую сеть из многих исходных точек в одно целое. Она создает не психологическую картину, не верное изображение человека, но произведение, которое, при всем своем художественном совершенстве, вполне содержится в неряшливых и путаных арабесках «Пешеходного путешествия».

Если по содержанию сказочная поэзия напоминает старинные мифы («Сиреневый куст», «Снежная королева»), народные сказания, поговорки и басни далекого прошлого, а то и притчи Нового Завета (гречиха подвергается такому же наказанию, как смоковница), соединенные все вместе одною общею идеею,

— по форме она может быть сравнима с фантастичными декоративными рисунками, в которых странным образом преображенные растения, живые цветы, голуби, павлины и человеческие образы сплетаются и переходят друг в друга.

Форма, которая для любого другого послужила бы окольным путем к цели или даже препятствием, сделалась для Андерсена маскою. Под нею он чувствует себя вполне свободным, естественным и уверенным; его ребяческий гений играет с маскою, словно античный персонаж: возбуждает смех, забавляет и пугает ею. Таким образом, сказочный способ изложения, — при всей своей непосредственности тщательно «замаскированный», — становится естественной интонацией авторского голоса; и интонация эта лишь очень редко дает сбой и фальшивит. Разве что иногда, по временам, чистое молоко сказки оказывается разбавленным водою, и тон делается несколько сентиментальным и слащавым («Бедный Иоганнес», «Бедная птичка», «Бедная Томмелиза»). Но это весьма редко случается с теми сказками, сюжет которых почерпнут из народных сказаний, как, например, «Огниво», «Большой Клаус и маленький Клаус» и т. д.; их наивная веселость, свежесть и суровость, когда о преступлениях и убийствах повествуется без малейших сочувственных или плаксивых фраз, идут на пользу Андерсену и придают жизненность его фигурам. Напротив, интонация лирических отступлений, изложенных в возвышенно-патетическом духе, менее уверенна. Когда поэт бросает мимолетный, общий взгляд на большой исторический период («Тернистый путь к славе»,

«Лебединое гнездо»), некоторая восторженность настроения кажется мне не соответствующей бедности мысли, вложенной в содержание.

За этими немногими исключениями стиль изложения в сказках Андерсена достигает в своем роде полного совершенства. […]

В 1830 г. Андерсен издал в одном томе стихотворений сказку «Мертвец: Фионское народное сказание» — то самое, которое он впоследствии переработал под заглавием «Спутник». В первом варианте рассказ носит вполне литературный, серьезный характер. Он начинается следующим образом: «На расстоянии приблизительно одной мили от Богенского озера растет среди поля, по соседству с Эльведгардом, замечательный по своей величине куст белого боярышника, который виден даже с ютландского берега». Затем следует несколько красивых описаний природы, изложенных тщательно выработанным слогом. «Первую ночь он избрал себе квартирою стог сена среди поля и заснул так, как спит персидский принц в своей роскошной спальне». Персидский принц! Это слово непонятно ребенку. Поставим вместо этого: «Первую ночь он должен был лечь на стоге сена среди поля, другой постели у него не было. Но это превосходно, думал он, сам король не имеет лучшей постели». Так будет понятно. «Луна висела, точно аргантская лампа под сводчатым потолком, и горела ровным пламенем». Перефразируем, и интонация станет более задушевной: «Луна походила на большой ночник, висевший высоко под голубым сводом; от этого ночника не могли загореться гардины». Повторяется история с фокусником, дающим представление марионеток, — достаточно знать, что в пьесе дело идет о короле и королеве; Агасфер, Эсфирь и Мардохай, упоминаемые в первой обработке сказки, — слишком ученые имена для ушей ребенка. Запомним только все живые черты, встретившиеся нам; например, такую: «Царица Эсфирь стала на колени и протянула вперед свою золотую корону, как бы желая сказать: бери ее! но пощади моего супруга и моих придворных». Подобное место принадлежит к числу тех, в которых сказочный элемент проникает сквозь литературную форму; стиль «на ты» к читателю пробивается здесь сквозь стиль «на вы». Автор прибегает здесь ко множеству сравнений. «От хозяина наши путники узнали, что они находятся в царстве доброго короля, превосходного правителя, близкого родственника короля Сильвио, хорошо известного из драматической сказки Карло Гоцци «Три апельсина»». Принцесса сравнивается с Турандот; об Иоганнесе говорится: «Он как будто только что прочитал «Вертера и Сигварт», он мог только полюбить и умереть». Немыслимая интонация для сказочного жанра! Слова еще не выбраны из детского запаса, но тон общепринятый, определения довольно обыденные: «Иоганнес заговорил, не зная сам, что он говорит, потому что принцесса так сладко улыбнулась ему и протянула свои белые ручки для поцелуя; его губы горели, он чувствовал, что вся внутренность его точно наэлектризована… Он не мог прикоснуться к угощениям, которые пажи предлагали ему; он видел лишь свое прекрасное видение». Послушаем теперь то же самое, но сказанное тем слогом, который известен нам: «Она была очень мила, протянула Иоганнесу руку, и он полюбил ее еще больше прежнего; она не могла быть тою гадкою, злою ведьмою, какою ее все считали. — Они отправились в зал, где маленькие девочки предложили им варенье и пряники; но старый король был так печален, что ничего не мог есть. К тому же пряники оказались для него слишком твердыми».

В. Ерко. Снежная королева. Москва, ИД А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2000

В ранней юности Андерсен держал за образец стиль Музеуса; тогда он еще не сливал воедино шуточное и серьезное в своем изложении — они у него расходились в разные стороны. Едва чувство успевало высказаться, как на сцену немедленно «являлось» крушение этого чувства. Едва Иоганнес произносит несколько слов любви, как автор прибавляет: «Так трогательно было слушать это! бедный молодой человек, совсем недавно такой естественный, такой любезный, заговорил теперь на совершенно непонятном языке. Но чего не сделает любовь!» Эти переходы еще существовали у Андерсена в 1830 г., но пять лет спустя происходившая в нем внутренняя перемена завершается, талант окончательно сформировывается, мужество увеличивается: он решается заговорить собственным языком.[…]

Сделаться поэтом детей была мало что удачная — блестящая мысль. После долгих колебаний, после многих лет блужданий, после целого ряда неудачных попыток, которые неминуемо уязвляли гордость поэта и выставляли в фальшивом, ироническом свете его убежденность в своем будущем величии, — Андерсен, истинный наследник Эленшлегера, заблудился, идучи по его следам, и однажды вечером очутился перед маленькой невидимой дверью, таинственной дверью сказок. Он тронул ее, она открылась, и он увидал, как за нею в темноте сияло огниво, которое сделалось его Аладдиновою лампою. Он высек огонь, разбудил духов лампы: собаки с глазами величиною в чайное блюдечко, в мельничное колесо, в круглую башню, — предстали перед ним и принесли ему три громадных сундука, со всеми медными, серебряными и золотыми монетами сказки. Получилась первая сказка, «Огниво», а за нею потянулись и другие. Счастлив тот, кто находит свое огниво!

Ребенок андерсеновских сказок стал своеобразным идеальным образом, но в каком смысле? Всегда наступает такое время, когда литература внезапно точно открывает то, что давно уже исподволь существовало в обществе. Таким образом в литературе поочередно появлялись мещанин, студент, крестьянин, рабочий и т. д. Во времена Платона женщина не была еще открыта. Дитя «открывалось» в различных литературах в разные времена — в Англии, например, гораздо раньше, чем во Франции. В Дании первооткрывателем ребенка становится Андерсен. […] Он любит его, потому что, по нежности своего сердца, чувствует влечение ко всем малым, слабым, беспомощным; к тем, кому можно сострадать, к кому можно испытывать нежное сочувствие. Когда он сосредоточивает эти чувства на герое («Всего лишь скрипач»), его осмеивают (см. критику Кьеркегора); а вот когда он переносит их на дитя, это кажется вполне естественным. Именно в силу этой симпатии к малым и покинутым Андерсен — сам выходец из народа — выводит постоянно в своих сказках, как Диккенс в своих романах, представителей бедных классов общества, «простого народа», обладающих благородством сердца: например, три старухи-прачки в «Маленьком Туке» и «Она ничего не стоила», старая дева в сказке «Из окна в Варту», сторож и его жена в «Старом уличном фонаре», бедный рабочий в сказке «Под ивой», бедный домашний учитель в сказке «Все на своем месте». Бедный так же беззащитен, как и ребенок. Андерсен любит дитя потому, что он может описывать его не столько прямо, сообщая в романной форме историю его души, — он вообще не занимается историями души, — сколько косвенно, переносясь одним прыжком в мир ребенка и всецело сливаясь с ним так, как будто другого мира вовсе не существует. […] Андерсен редко вводит ребенка в свои сказки в качестве действующего, говорящего лица. Лучшими детскими фигурами являются Яльмар, маленький Тук, Кай и Герда, бедный тщеславный Ингер в «Красных башмачках» (страшной, но прекрасной сказке), маленькая девочка со спичками и маленькая девочка в «Сердечном горе», Иб и Христина в сказке «Под ивой». Рядом с этими реальными детьми мы видим и несколько сказочных: Томмелизу, похожую на фею, и маленькую разбойницу — несомненно, лучшую из всех детских фигур, написанных Андерсеном, которая своею мастерски изображенной необузданностью образует весьма удачный контраст с остальными благонравными, белокурыми, воспитанными детьми. Ее так и видишь перед собою: живую, фантастичную и вместе с тем правдивую; ее и ее оленя, которого она «каждый Божий вечер щекочет под шеей своим острым ножом».

Сочувствие к детям повлекло сочувствие к животным — ребячливым вдвойне, — а затем и сочувствие к растениям, облакам, ветру, которые еще в большей степени являются воплощением природы. Что более всего привлекает Андерсена к безличному, так это безличное в нем самом; что заставляет его обращаться к бессознательным существам, так это его сочувствие к ним. Как ни мало дитя, оно рождается старым; каждый ребенок на поколение старше своего отца; тысячелетняя культура наложила свой отпечаток на маленького столичного ребенка четырех лет. Сколько борьбы, сколько страданий целого ряда поколений отпечаталось на лице такого ребенка, утончая его черты, а иногда придавая им особую нервность или преждевременную старость! Иное дело животные. Посмотрите на лебедей, кур, кошек: они едят, спят, живут совершенно так же, как и за несколько тысячелетий до нашего времени. Себялюбие ребенка заставляет его вступать в борьбу со своим идеалом. В поисках бессознательного, наивного мы охотно спускаемся вниз по лестнице, которая ведет нас в ту область, где нет уже ни ответственности, ни раскаяния, ни борьбы, ни страданий, — ничего подобного, одни лишь предположения, сознательные лишь наполовину и потому малозначительные. Поэт, подобный Андерсену, боится лицезреть жестокость и грубость во всей их наготе; все жестокое и грубое действует на него столь сильно, что он даже не решается говорить об этом, а в своих произведениях по сто раз останавливается перед каким-нибудь дурным проступком или преступлением с чисто девическим восклицанием: «мы не можем выносить даже мысли об этом». Зато он успокаивается и чувствует себя на своем месте в таком мире, где все, что имеет вид себялюбия, насилия, грубости, низости и преследования, может упоминаться только в переносном смысле.

Ханс Тегнер. Огниво. Амстердам, Изд-во Scheltema & Holkema‘s Boekhandel, 1899–1900

В высшей степени характерно, что почти все животные, встречающиеся в сказках Андерсена, — животные ручные, домашние. Это один из первых признаков того стремления к идиллии, которое заставляет всех изображаемых им детей быть благонравными. Это, далее, служит доказательством врожденной ему добросовестности, в силу которой он охотно описывает лишь то, что ему вполне известно. Наконец, это облегчает «пользование» животными — ведь домашние животные не являются уже вполне непосредственными созданиями природы. Они отчасти, по связи идей, напоминают о многом человеческом, а отчасти, благодаря постоянным сношениям с людьми и культурой, и приобрели нечто человеческое, что сильно помогает их олицетворению. Эти кошки и куры, эти утки и индюки, эти аисты и лебеди, эти мыши и насекомое (которое обыкновенно не называют — насекомое, «насыщенное кровью барышни») — все они дают много самого благодарного материала для сказок. Они находятся в постоянном общении с людьми; им недостает лишь умения выражаться на понятном для людей языке, — хотя есть много людей, владеющих человеческой речью, которые недостойны ее и не заслуживают этой способности. Дадим же животным умение говорить и примем их в свою среду.

Благодаря тому что автор ограничивается почти исключительно домашними животными, возникают две характеристические особенности его сказок.

Во-первых, андерсеновские животные, каковы бы они ни были, никогда не бывают зверскими, грубыми, разве что глупыми и мелочно пошлыми. Андерсен изображает не животное в человеке, а человека в животном. Во-вторых, есть такие свежие настроения, сильные чувства, могучие и смелые восторженные порывы, которым никогда не найдется места на задворках, где живут домашние животные. Здесь много красивого, много забавного; но чего-нибудь подобного басне о волке и собаке, где волк, заметив на собачьей шее следы от цепи, предпочитает свою голодную свободу жирной жизни и мирному убежищу собаки, мы здесь никогда не встретим. Дикий соловей, служащий олицетворением поэзии, — ручная птица, глубоко преданная своему повелителю:

«Я видел слезы на глазах короля, это для меня самое дорогое сокровище! Слезы короля обладают чудотворною силою».

А лебедь, благородная царская птица, — как оканчивает она свои дни в мастерски написанной (хотя бы судя по изображенным в ней кошке и курице) сказке «Гадкий утенок»? Ах, как домашняя ручная птица! Это один из тех моментов, которые с трудом прощаешь великому писателю. «О, поэт, — так и хочется сказать ему, — раз у тебя зародилась такая мысль, раз ты мог задумать и обработать такое произведение, каким же образом твое поэтическое воодушевление, твоя гордость позволили тебе допустить лебедя окончить свои дни таким жалким образом? Заставь его умереть, если уж так нужно! Это было бы трагически и грандиозно. Пусть бы он расправил свои крылья и, шумя ими, улетел далеко по воздуху, радуясь своей красоте и своей силе! Пусть бы он спустился вниз на какое-нибудь уединенное, восхитительное лесное озеро! Это было бы прекрасно, это дышало бы свободою. Но только не это: «В сад прибежало несколько маленьких детей, они стали бросать в воду хлеб и зерно». «Дети побежали за отцом и матерью: много брошено было в воду хлеба и пирожных, и все сказали: «Новый самый красивый: такой молодой и восхитительный!» — и старые лебеди преклонились перед ним». Пусть себе преклоняются, но не надо забывать, что есть нечто более важное, чем преклонение всех старых лебедей и уток, более важное, чем получение — в обличье садовой птицы — кусочков хлеба и пирожных: это беспрепятственное плавание и свободный полет».

Андерсен предпочитает птицу четвероногим животным. Среди героев его сказок больше птиц, чем зверей, потому что птица — существо более кроткое, более близкое к растению. Соловей — его символ, лебедь — его идеал, аист — его признанный любимец. Вполне естественно, что аист, эта замечательная птица, которая приносит детей, странная длинноногая птица, вечно путешествующая, повсюду ласково приветствуемая, всегда ожидаемая с нетерпением и встречаемая с радостью, сделалась у него любимым знаком весны.

Но птицам он предпочитает растения. Из всех органических существ растения чаще всего встречаются в его сказках, потому что только в растительном мире встречаем мы настоящий мир и гармонию. Растение похоже и на дитя — только на такое, которое постоянно спит. В мире растений никто никогда не спешит, никто не действует, не страдает, ни о чем не заботится. Зато смерть — только увядание без страданий, а жизнь — спокойный, правильный рост. Здесь легко возбуждаемое, живое сострадание Андерсена мало находит для себя пищи. Здесь нет ничего, что бы потрясало и затрагивало его утонченные нервы. Здесь он дома, здесь он рисует тысячу и одну ночь на листе лопуха. Здесь перед нами проносятся все чувства: горе при виде падающего ствола, прилив бодрости при виде наливающихся почек, страх от сильного запаха жасмина. Много мыслей возникает в нашем уме, когда мы следим за историей развития льна или узнаем о недолгих почестях, воздаваемых елке в рождественский вечер, но все эти ощущения не гнетущие (как при виде, например, чего-нибудь комического): образы столь мимолетны, что они исчезают, как только мы делаем попытку остановить их. Участие и волнение пробуждаются в нашей душе, но не потрясают ее, не возбуждают и не угнетают. Поэма о растении дважды смягчает возбуждаемое ею чувство. Прежде всего потому, что поэма — это только поэма; а затем — потому, что растение — это только образ. Нигде и никакие персонажи у Андерсена не говорят с таким утонченным тактом, как растения в «Ёлке», в «Цветах маленькой Иды» и в «Снежной королеве». В последней сказке каждый цветок рассказывает свою историю. Послушаем, что рассказывает огненная лилия:

Бенвенути. Дюймовочка. София, Народна младеж, 1965

«Ты слышишь барабан: бум, бум! Только два тона: бум, бум! Ты слышишь причитания женщин? Ты слышишь возгласы священника? — В своей длинной красной мантии стоит на костре индуска, пламя высоко подымается вокруг нее и ее умершего мужа; но индуска думает о живом здесь, в кругу зрителей, о том, очи которого горят ярче огня; огонь его очей ближе ее сердцу, чем огонь пламени, который скоро сожжет в пепел ее тело. Разве пламя сердца может потухнуть в пламени костра?» — «Этого я не понимаю», — сказала маленькая Герда. — «Это моя сказка», — возразила огненная лилия.

Еще один шаг — и фантазия Андерсена усваивает себе и все неодушевленное, населяет и поглощает великое и малое, старый дом и старый шкаф («Пастушка и трубочист»), юлу и мячик, штопальную иглу и воротнички, большие пряники с горькими ядрами миндаля вместо сердца. Ухватив обличье неодушевленного, фантазия автора сливается с любым, самым бесформенным союзником, плывет с луною по небу, свищет и беседует с ветром, видит в снеге, сне, ночи, смерти одушевленные существа. […]

Много встречается у Андерсена маленьких эльфов и прочих фантастических существ, — как Оле-Лукойе, Никс или скандинавская дриада, сирень. В их изображении чувствуется сила Андерсена, особенно если сравнить с бессилием других поэтов в этой области. Какими бледными созданиями являются Помона, Астрея или Фата-Моргана Гейберга! Андерсен воплощает даже Тень. Что говорит Тень своему господину? «Я с детских лет шла по вашим следам». Это верно. «Мы ведь с детства выросли вместе». Это также верно. А уходя по окончании визита, она говорит: «Прощайте, вот моя визитная карточка. Я живу на солнечной стороне и всегда дома в дождливую погоду». Андерсен знает желания тени, ее стремления, привычки, ее радости. «Я бегала при лунном свете на улице, я удлинялась, подымаясь на стены; при этом чувствуешь такое приятное щекотание по спине». Эта сказка о тени сама по себе составляет целый маленький мирок. Я, не задумываясь, называю ее одним из самых правдивых и мастерских произведений в датской литературе. […]

Существует два рода наивности. Одна сердечная, другая головная; одна открытая, свободная, простодушная и трогательная, другая скрытная, утонченная и себе на уме. Первая заставляет проливать слезы, другая вызывает улыбку; первая рисует благонравных детей, вторая — enfants

terribles. Поэтом первой является Андерсен, поэтом второй — Лафонтен. Эта последняя форма наивности служит выражением слишком ранней зрелости, которая говорит меткое слово, не понимая хорошенько сама, что она произносит, и потому производит иногда впечатление напускной. Первый же род наивности — наивность невинности, которая предполагает, что целый мир — ее райский сад, и потому бессознательно смущает всех своею невинностью, действуя такими меткими словами, что наивность принимает вид маски.

Сущность лафонтеновской наивности в том, что, как бы она ни была добродушна, мила и кротка, ее нелегко провести. Она не даст себя одурачить, она умеет взвесить и оценить по достоинству все лицемерие, все хвастовство, все те фразы, с помощью которых люди, как бы по предварительному сговору, дают себя морочить и водить за нос. Она с улыбкой проходит мимо серьезности, в основе которой лежит гниль, мимо величия, которое по сути есть не что иное, как наглость; мимо порядочности, сущность которой — ложь. Таким образом она все «ставит на свое место». А наиболее глубокою характерною чертой андерсеновского мировоззрения является стремление ставить выше всего сердце. Это воззрение, само преисполненное чувства, при всяком удобном случае выставляет на вид красоту и значение чувства, оставляет без внимания волю (все перевороты в «Сказке моей жизни» происходят именно от этого), борется с критикою разума, как со злом, как с делом сатаны, как с чародейством, наносит частые и меткие удары педантической науке («Часы», «Лист с неба»), описывает внешние чувства в образе искусителей или обходит их как неудобоназываемые, преследует и выставляет напоказ черствость сердца, сбрасывает с пьедестала грубость и ограниченность — и таким образом «ставит все на надлежащее место». Основной чертой андерсеновской серьезности является нравственно-религиозное чувство, его шутливая сатира спокойна, уверенна и вполне соответствует идиллическому направлению андерсеновского ума. Эта сатира жалит, как комар, но только в самые нежные места. […]

Можно бы пожелать Андерсену большей индивидуальности, более мужественного настроения и более спокойной силы ума. Но легко понять, что именно безличное, незаконченное в человеческом существе, проявляющееся в его «Сказке моей жизни», находится в тесной связи с характером его дарования. Более замкнутый ум не мог бы выказывать такую восприимчивость к впечатлениям, производимым на него разными мелочами. Более суровый ум не мог бы соединять эту гибкость со сдержанностью. Более склонный к критике и философии ум не мог бы обнаруживать такой наивности. Требовать мужской силы от поэта-сказочника так же неосновательно, как искать львиного мужества у зайца. Прелесть зайца заключается именно в его слабости и пугливости. […]

Андерсен употребляет в одном месте выражение, что он испытал свои силы почти во всех радиусах сказочного круга, — очень меткое и хорошее выражение. Сказки создают единое целое, ткань, от которой во все стороны расходится множество радиусов, словно говорящих словами паука в «Аладдине»:

«Рассмотри мою слабую ткань: как переплетаются в ней все нити!» Фантастическая форма и фантастический способ изложения сказок допускают обсуждение самых разнообразных тем в самых разнообразных видах. Мы находим здесь и возвышенные рассказы, как «Колокол», и глубокомысленные и умные сказки, как «Тень»; оригинально-фантастичные, как «Ольховый куст»; веселые, почти резвые, как «Свинопас»; юмористические, как «Принцесса на горошине», «Хорошая выдумка»,

«Воротничок», «Влюбленные», и с оттенком грусти, как «Стойкий оловянный солдатик»; захватывающие душу поэмы, как «История одной матери»; страшные и вместе с тем прелестные, как «Красные башмачки»; трогательные фантазии, как «Русалочка»; величественные и в то же время веселые, как «Снежная королева». Здесь мы встречаем анекдот, как «Сердечная печаль», который похож на смех сквозь слезы, и такой вдохновенный рассказ, как «Муза нового столетия», в котором словно слышишь взмахи крыльев Истории, стук сердца и биение пульса близкой нам, живой жизни — сильное, как в лихорадке, и в то же время здоровое, как в счастливую минуту восторга. Одним словом, здесь все, что лежит между эпиграммою и гимном.