Суворин. Драма на охоте

Суворин и карьера

СЕАНС — 21/22

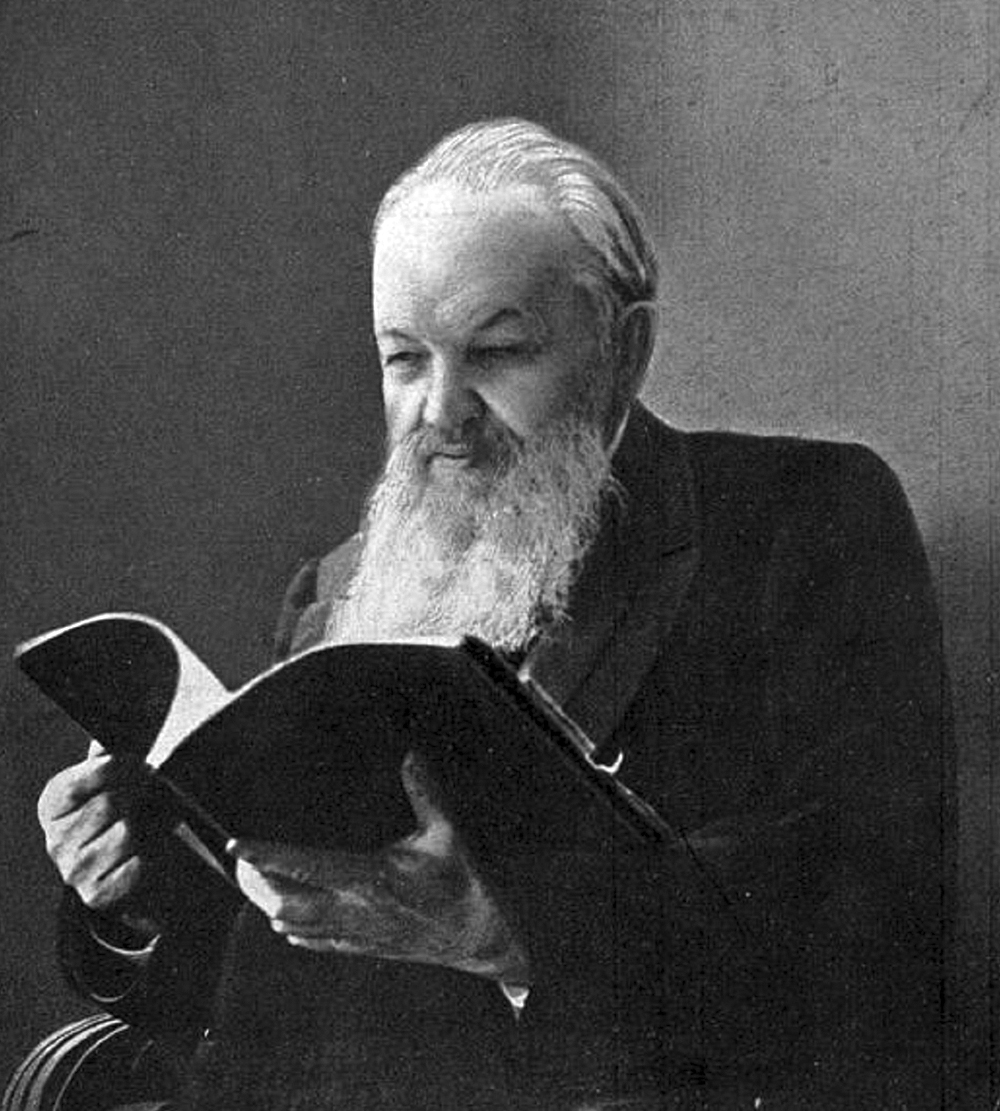

Он родился в 1834 году. Умер в 1912-м. Он записал рассказ Достоевского о том, что Алеша Карамазов станет революционером, террористом и погибнет на эшафоте. Он стал журналистом № 1 пореформенной России. Можно сказать, он вообще был первым европейским журналистом в России. В год его смерти о нем вышло несметное количество статей. Одну из этих статей написал будущий диктатор революционной России, Николай Ленин. Статья повторяла все штампы леворадикальных обличений Суворина и отличалась от них только одним — названием.

Ленин на редкость удачно назвал свою статью о Суворине: «Карьера». Просто и ясно. Этим было выделено то главное, что было в Суворине. Каждый, кто писал о нем: и тот, кто ругмя ругал его, и тот, кто не мог скрыть своего восхищения перед его оборотистостью, талантом, силой — каждый обращал внимание прежде всего на его карьеру. В этом было главное для Суворина. В этом была его буржуазность. Его, если можно так выразиться, «пуританская этика и дух капитализма». В этом был пафос жизни Суворина — в карьере.

В этой карьере было что-то… американское, именно что — американское. Может, потому так трудно описать и понять Суворина, что он сам собой помещается в иной контекст. «Американца» загоняют в русские рамки понимания, в русские условия бытия. Бедняк, до 14 лет не знавший никакой книги, кроме Евангелия, в 14 лет впервые прочитавший Пушкина, в 15 лет впервые попавший в театр. Нищий радикальный журналист, которому для поездки за гонораром из Москвы в Питер более достаточный приятель одалживает пальто и деньги на билет — и миллионер, издатель самой читаемой газеты, владелец модного театра, колумнист, близкий к «правительственным сферам». Таких метаморфоз Овидий не выдумает, а капитализующаяся действительность создает и не такие.

Он родился в избе, где в одном помещении спали мать, отец, пятеро сестер и братьев. Спустя десятилетия ему принадлежал огромный дом в Эртелевом переулке (ныне улица Чехова) в Петербурге. В своем романе «Всякие» он изобразил самого себя под фамилией Ильменев1. Поначалу, покуда только завязывается романная интрига, Ильменев (суровый судия растленной аристократии, примазывающейся к нигилистам; нищий радикал в крылатке) зовется романтически — незнакомец. Такой псевдоним и взял себе Алексей Суворин, принимаясь работать фельетонистом в «Санкт-Петербургских ведомостях» Валентина Корша. Под этим же псевдонимом он печатал свои первые колонки в «Новом времени». Незнакомец — это то имя, за которым закрепился образ либерального Суворина, Суворина времен его радикальной юности, которой он изменил ради карьеры.

1 Роман «Всякие» запрещен судебным порядком и предан сожжению, в частности, за то, что в этом романе Суворин осмелился описать гражданскую казнь Чернышевского (в романе — Самарского). Описание этого события Сувориным сделалось хрестоматийным, по крайней мере, Набоков в «Даре» опирался на этот текст. Роман, написанный в 1866 году, опубликован только в 1909.

Суворин и идеология

До дела Веры Засулич можно с полной уверенностью говорить о — если не революционности, то весьма серьезном радикализме Суворина. После дела первомартовцев 1881 года Суворин молчит в течение двух недель. Репортаж о казни Желябова, Перовской, Михайлова, Рысакова, Кибальчича помещает в суворинском «Новом времени» Аверкиев, а сам Суворин, тогда еще соредактор и опытнейший журналист, — отмалчивается. Выжидает?

Примеривается к обстановке?

Да и так ли уж он кардинально менялся, входя в фавор, делаясь рупором официоза? Достаточно приглядеться к тем, на кого делал ставку Суворин, из радикального Незнакомца становясь солидным консервативным издателем Алексеем Сергеевичем Сувориным, чтобы понять — Суворин не более менялся, чем менялся и сам официоз.

Делание самого себя всегда чревато трагедией, а в России — в особенности.

Лорис-Меликов, «белый генерал» Скобелев, Витте — все это были политики, которых (употребим нынешний жаргон) «пиарил» Суворин. Реформаторские черты были сильны у всех. Популистские — невероятно сильны у Лорис-Меликова и Скобелева. Карьера Суворина совпала с его собственными идеями. Незнакомец «Санкт-Петербургских ведомостей» и раннего «Нового времени» столь же и так же идеен, как и Суворин официозного «Нового времени». Он изменил себе не более чем Анри Рошфор во Франции или Максимилиан Гарден в Германии. В компанию вот этих европейских журналистов следует помещать Суворина. Суворин, Рошфор и Гарден были идейны и искренни в своем антисемитизме, популизме, проповеди агрессивной внешней политики, в антидрейфусарстве, в конце концов. Это была та самая идеология, которая проявлялась ярче и четче с течением времени, с изменением самой российской ситуации. Это была та самая идеология, что и позволяла Суворину прежде всего и поверх всего думать о карьере, делать карьеру. И другим советовать делать то же самое…

Это Некрасов изменил себе, написав и напечатав оду Муравьеву-Вешателю, руководившему подавлением польского восстания 1863 года, потому и каялся в замечательных стихах: «Не торговал я лирой…» Суворину в общественно-политическом смысле каяться было не в чем. И обвинения российских либералов начала ХХ века были для него тем более болезненны, что сам-то он ни в коем случае не ощущал себя изменившимся, то бишь — изменившим идеалам своей радикальной юности.

Суворин и Лжедмитрий

Революционность Суворина нет-нет да и прорывается — то отрицательным отношением ко всему семейству Романовых, а то едва ли не панегириком Лжедмитрию Первому. Суворину должен был нравиться этот первый революционер России. Первый selfmademan русской истории должен был прийтись ему по сердцу, ибо то, что называется «самозванец», вполне может называться «selfmademan» — человек, сам сделавший себя и свою судьбу. А это куда как близко Алексею Суворину, разночинцу, сделавшемуся крупнейшим издателем России. Другое дело, что делание самого себя всегда чревато трагедией, а в России — в особенности…

Потому-то в симпатии Суворина к Самозванцу просматривался, прощупывался личный, автобиографический мотив. В 1902 и в 1904 годах Суворин несколько раз издает пьесу «Лжедмитрий и царевна Ксения», ставит эту же пьесу в своем театре. А в 1904 году издает не просто пьесу, но альбом! альбомище! посвященный Самозванцу. Пьеса в этом альбоме не самое важное. Куда интереснее — предисловие. В нем Суворин рассказывает о том, что с 1605 по 1904 год в Европе про Самозванца было написано больше пьес и прочих художественных произведений, чем про какого бы то ни было другого российского царя2. Была здесь у Суворина и национальная гордость великоросса: мол, да, мы им дали… Вынудили призадуматься, заинтересоваться… Была и язвительная шпилька, вставленная в бок правящей династии, Романовых3.

Но самое важное — чувство близости к Самозванцу. В противном случае, Суворин ни за что не стал бы так задерживаться на теме эпилепсии Лжедмитрия. Он даже решился изобразить припадок Лжедмитрия на сцене. Если бы не чувство родственности к этому лихому парню, все берущему с боем, он бы ни за что не записал в своем дневнике такое (через запятую расположив себя и Лжедмитрия): «15 апреля 1898…Читал об эпилепсии Ковалевского все по поводу Самозванца и Ломброзо. Если мигрень — форма эпилепсии, то и я эпилептик. Взрывы гнева и проч., и проч.»

Даже более того! В автобиографии, которую Суворин принялся писать в 1887 году, описано его (суворинское) излечение от эпилепсии. С этого именно момента Алеша Суворин и начал помнить себя и окружающий мир. Начало памяти, исток сознания — поездка к старцу Тихону Задонскому, сумрачная келья, запах ладана… Именно эти воспоминания доверяет Суворин своему Самозванцу. Самозванец рассказывает Ксении то ли о своем спасении, то ли о первом пробуждении сознания. Это — закованные в ямб воспоминания самого Суворина.

2 Еще Лжедмитрия не убили в Москве, а в Мадриде уже на ура шла пьеса «Деметриус, император московский» не кого-нибудь — Лопе де Вега. Последнюю свою трагедию Шиллер писал о все том же Деметриусе, Лаубе трудился над означенной темой.

3 Не без очевиднейшего удовольствия Алексей Суворин пишет в предисловии к своей пьесе: до чего же жаль, что в России нет возможности выводить на сцену духовных лиц. Пьеса про Лжедмитрия из-за этого так обеднена. Одним из сторонников Лжедмитрия был Федор Романов, будущий митрополит Филарет, дядя первого Романова, Михаила. Шпилька всажена умело и нагло. На голубом, что называется, глазу. Ничего такого не сказано, но кивок сделан: вот Романовы, руки по локоть в крови ближайших родственников — и триста лет царствуют; а вот тот, кто наказал узурпатора, покусившегося на детоубийство, и — здрасьте пожалуйста: убили, сожгли и выпалили.

Кажется, он пишет оправдательную записку. Богу?

Реабилитирует Самозванца Суворин по полной программе. Лжедмитрий вовсе не ставленник поляков! Он — умелый политик, гнущий свою линию. Он не служит ни католикам, ни полякам, он использует их. И в этом месте трагедии — личный мотив. Ни в чем, — уверяет себя Суворин, — я не изменил своей шестидесятнической юности, юности эпохи реформ. Я не бездумно и подло служу самодержавию. Я провожу свою линию с помощью самодержавия.

В этой позиции был свой резон. В этом соотнесении себя с Самозванцем была своя истина.

Но даже и это не было самым главным, что заставляло Суворина спустя триста лет вглядываться в Лжедмитрия. Смутно, неясно все то, что связано с этим человеком и политиком. Кто он? Ксения в пьесе так именно и спрашивает Лжедмитрия: «Кто ты?» И Лжедмитрий толком не может ответить на этот вопрос. Преступник он или герой? Узурпатор или тот, кто наказал узурпатора? Коллаборационист, приведший оккупантов, или смелый политик, решившийся на нестандартный шаг? Это Суворин ощущал в самом себе — неясность, гадательность своего положения, своей позиции — и самое страшное — готовность к преступлению. Ради высокой цели, почему нет?

И это не главное… Главное, что вызывало симпатию Суворина к Лжедмитрию, что вынуждало его чувствовать в этом историческом деятеле начала XVII столетия своего, было вот что: этот рыжий парень, этот наглец из переводчиков при Патриархии, этот высокообразованный авантюрист шел от победы к победе. Все брал с бою от столиц до цариц, и хорошо брал, уверенно, лихо, а в результате потерпел сокрушительное, страшное поражение. Вот это на склоне своих лет не мог не почувствовать Алексей Сергеевич Суворин. После целого ряда блестящих побед — такой финал…

Чехов и Суворин

Есть удивительная фотография: все суворинское семейство на террасе его феодосийского дома. И, развалившийся на ступеньках в окружении дам, наглый, красивый, молодой — Чехов. Южнорусский тип красоты, ближе к итальянскому, чем к северному. «Соглядатай»? Экспериментатор среди семейства подопытных, среди «материала для литературы»?

Глава семейства стоит выше всех, на самой верхней ступеньке. Окладистая седая борода и «зверский взгляд маленьких умных глаз». Человек с «чертами настоящего преступника» и тот, кто жадно всматривается в этого человека, в его окружение. Два литератора, два разночинца, два selfmademan’a. Какой спектакль они разыгрывали друг для друга?

Считается, что первая жена Суворина была застрелена любовником Тимофеем Комаровым в номерах гостиницы «Бельвю», после чего Тимофей Комаров застрелился сам. После самоубийства своего сына в 1887 году Суворин вспоминает, как было дело тогда, в 1873 году.

Какой финт, однако, выкрутила судьба вокруг Алексея Сергеевича Суворина, сильного человека, капиталиста, издателя!

Кажется, он пишет оправдательную записку. Богу? Будущим поколениям, если смогут расшифровать… почерк у Алексея Сергеевича был чудовищен, подстать дневнику. Он слишком любил заглядывать в чужие замочные скважины, чтобы не сделаться объектом чужого пристального внимания. Его запись в дневнике о гибели жены — гениальна. Она гениальна тем, что видишь то, о чем он не написал. В ту ночь, когда произошло двойное убийство, Суворина не было дома. Он метался по городу. Домой он вернулся минут за десять до того, как к нему приехал лакей, присланный из «Бельвю». Свой приезд в «Бельвю» он описывает так: «Вошел в комнату, полную народа. Она лежала на диване и, увидев меня, сказала: «Голубчик, миленький, простите меня, я Вас обманула». Я ничего не понял. Среди комнаты был круглый стол, за которым следователь разбирал бумаги, считал деньги, вынутые из ее кармана. Доктор давал ей какие-то капли. Я стал спрашивать ее, что случилось, и по выражению лица ее видел, что она удивлена, что я ничего не знаю. «Кто в тебя стрелял?» — «Комаров…» Она сейчас же ответила, а подумав, добавила: «В упор…» Потом ее понесли в больницу. Она бредила и прерывала бред словами: «Простите меня, простите!» В больнице ее положили на пол. Я бросился к хирургу, Кларку, кажется. Лакеи не пустили меня, я сделал сцену и бросился назад. Она умирала. Тяжко вздохнула два-три раза, и глаза ее остановились на мне».

У Чехова есть повесть, начинающаяся словами: «Муж убил свою жену!» Кажется, в ней был впервые применен прием, впоследствии блистательно использованный Агатой Кристи в «Преступлении Роджера Акройда»: о преступлении рассказывает сам не желающий сознаваться в совершенном преступник. Повесть эта, «Драма на охоте», была написана за три года до того, как Чехов познакомился и близко сошелся с Сувориным. Вполне возможно, что с этого именно времени Суворин всерьез заинтересовался молодым писателем. Как это он… попал?

Чехов в «Драме на охоте» обыгрывает два обстоятельства: известие об убийстве доставляют убийце в тот момент, когда он сам только-только вошел в комнату. Он отсутствовал всю ночь, только-только вернулся откуда-то, тут-то запыхавшийся слуга и огорошивает его известием… Второе, не менее важное. Жертва преступления, недоубитая, раненная насмерть, сознательно не узнает убийцу; все делает для того, чтобы отвести от него подозрение.

Суворин, как Камышев-Зиновьев, записал всю историю. Именно так и записал, как Камышев-Зиновьев из чеховской «Драмы на охоте», не сознаваясь в совершенном, но вольно или невольно оставляя следы…

Писатель Сергеенко засвидетельствовал в своем дневнике 10 июля 1899 года: «Мнение (Чехова — Н. Е.) о Суворине, высказанное под секретом «только тебе», что Суворин скрывает в себе все элементы настоящего преступника».

Но это только Сергеенко было сказано, а читателям России был выдан не то детектив, не то пародия на детектив, впоследствии экранизированная, если я не ошибаюсь, дважды.

Вообще, была рассказана замечательная история со страстями и убийствами. Главный пуант этой истории состоял в том, что рассказчик, следователь и убийца оказался одним и тем же человеком. Записал всю историйку и пришел в журнал, дескать, вот такой случай из практики, прочтите.

Это Суворин убедил Чехова в том, что писательство — его настоящее дело.

«Драма на охоте» — литшутка, пародия на бульварщину, но получилось, что Антон Чехов написал эту шутку для одного только человека. Этот «капустничек» смог по достоинству оценить только один зритель.

Чехов написал два детектива. Один — откровенный: «Драма на охоте». Другой — прикровенный: «Володя». Оба связаны с семьей Суворина. Второй — страшнее. История, о которой догадался Чехов, была еще чудовищнее той, первой. Вторая жена Алексея Суворина была гимназической подругой его старшей дочери…

1 мая 1887 года стреляется сын Суворина от первой жены, гимназист, а 1 июня 1887-го Чехов печатает в газете рассказ о застрелившемся гимназисте — «Володя». Официальная версия самоубийства суворинского сына — провал на гимназических экзаменах. У чеховского Володи тоже с успеваемостью… нелады, но стреляется он от того, что его соблазняет, то бишь — насилует мамина подруга; не в силах вынести посткоитума — гимназист стреляется.

…Какой финт, однако, выкрутила судьба вокруг Алексея Сергеевича Суворина, сильного человека, капиталиста, издателя! Он женится на школьной подруге своей дочери после измены и гибели своей первой жены. Он хочет воспитать себе жену. Из просто-девочки сделать женщину, верную, преданную, без закидонов. И получает… За два года до самоубийства Володи Суворин пишет такое письмо Анне Ивановне Сувориной: «Я или с ума схожу, или уже сошел с ума. Но во всяком случае выслушай меня. Это — необходимо. Говорить я не могу. Ты не любишь читать писем, но это — последнее. Я не могу жить среди вражды, фальшивых отношений и сплетен… Большое множество жен поступает так, но каково это для мужей, когда они узнают, что ребенок как две капли похож на любовника. Повторяю, еще можно мириться с невидимостью, но, признавая за женой право располагать собой… Целую. Алексей»

В том же 1885 году Чехов пишет и публикует веселый и энергичный рассказ «Живая хронология» — о пожилом статском советнике Шарамыкине, его жене Анне Павловне, «живой и пикантной дамочке лет тридцати с хвостиком», и их детях, по возрасту каждого из которых советник Шарамыкин определяет даты визитов в их город итальянского трагика, тенора-блондина и пленных турков. «После войны, помню, когда здесь пленные турки стояли, Анюточка делала вечер в пользу раненых… Турки-офицеры, помню, без ума были от Анюточкиного голоса, и все ей руку целовали. Хе, хе… хоть и азиаты, а признательная нация. Вечер до того удался, что я, верите ли, в дневник записал. Это было… Анюточка, сколько нашему Колечке лет?» — «Мне, папа, семь лет!» — говорит Коля, черномазый мальчуган с смуглым лицом и черными, как смоль волосами…»

Это — веселый рассказ. В невеселом рассказе «Володя» соблазнительницу гимназиста зовут Анна Федоровна, она — «подвижная, голосистая и смешливая барынька, лет тридцати, здоровая, крепкая, розовая с круглыми плечами». Это — последний рассказ, который Чехов выполнил на литературном материале, предоставленном ему семьей Суворина…

И счастье в личной жизни…

Гибель первой жены в 1873 году. Самоубийство старшего сына Володи в 1887 году. Смерть от дифтерита брата-близнеца Володи, Валерия, спустя два года. Смерть дочки Александры, сбежавшей с любовником от мужа в Кисловодск. Смерть зятя, Алексея Коломнина, от сердечного приступа после скандала на представлении антисемитской пьесы «Контрабандисты» в суворинском театре. Постоянные ссоры с другими детьми и второй женой. С Алексеем Алексеевичем Сувориным дело доходило чуть не до дуэли.

И рядом с этим — первая в России, выходящая на европейском уровне, суворинская газета «Новое время», издание исторического журнала «Исторический вестник»; выход ежегодного «суворинского календаря»; «пробивание» сквозь цензуру разрешения на постановки «Власти тьмы» Толстого, пьес Гауптмана, «Смерти Тарелкина» Сухово-Кобылина, «Царя Федора Иоанновича» Алексея Толстого. Раньше, чем Москвин в Московском художественном театре, в театре у Суворина сыграл царя Федора Иоанновича — Орленев. Суворин был первым, кто всерьез обратил внимание на молодого Чехова. В его газете по его настоянию Чехов впервые напечатал свой рассказ не под псевдонимом, а под своей настоящей фамилией. Это Суворин убедил Чехова в том, что писательство — его настоящее дело.

В нем что-то страшное. Именно страшное. Сила, работоспособность, талант, ум, злость, зависть.

И рядом с этим — подчеркнутая ксенофобия, антисемитизм, шовинизм. Болезненный какой-то, будто предваряющий нацизм, интерес к крови, к происхождению. У Суворина есть, например, изумительное рассуждение, прямо-таки просящееся в рубрику: «нацизм — аристократическое ощущение плебеев». Мол, у русских-то мужиков кровь чище, чем у русских дворян. Кто такие русские дворяне? Из татар, немцев, шотландцев, негров, шведов, французов — шелупонь разная, а вот у русских мужиков расовая чистота стопроцентная.

Суворин — человек трагедии. Вся выморочность, вся мощь и все бессилие русского капитализма — в нем. Он — настоящий герой Горького, Достоевского, Чехова. В нем что-то страшное. Именно страшное. Сила, работоспособность, талант, ум, злость, зависть. Закономерное сочетание, соединение юдофобии с женоненавистничеством…

Ощущение грязи, физической грязи от высокоталантливого «Дневника» Суворина таково, что сходу вспоминается «опавший листочек» его верного друга и почитателя Василия Васильевича Розанова: «Пришел вонючий разночинец. Пришел со своей ненавистью, пришел со своей завистью, пришел со своею грязью. И грязь, и зависть, и ненависть имели, однако, свою силу, и это окружило его ореолом «мрачного демона отрицания», но под демоном скрывался просто лакей. Он был не черен, а грязен. И разрушил дворянскую культуру от Державина до Пушкина. Культуру и литературу».

В сущности, и сам Розанов был такой же вонючий и грязный разночинец; такой же буржуй, как и Суворин. Но Розанов — гений. В нем вся грязь сгорала, лакей становился демоном. И какую настоящую песню в прозе пропел Розанов своему другу и работодателю! Как точно он понял главную силу Суворина — его чутье на таланты. Каков зачин коротенькой розановской заметки о Суворине: «С 4-мя миллионами состояния он сидел с прорезанным горлом в глубоком кресле»…