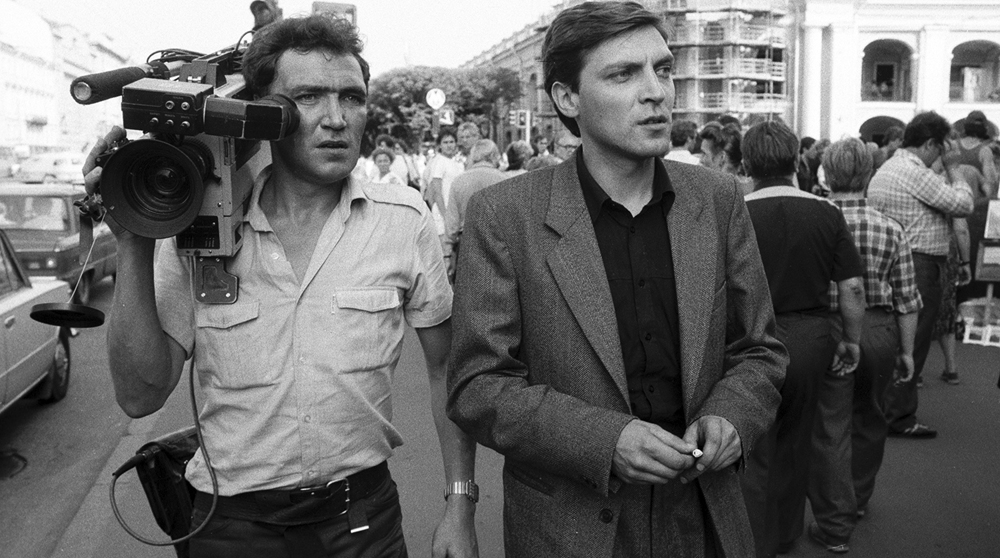

Время Невзорова, или Катехизис его страстей. Часть вторая

В 2022-м году Александр Невзоров внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. По требованиям российского законодательства мы должны ставить читателя об этом в известность.

СЕАНС — 2

— Саша, скажи, а что ты любишь?

— Люблю есть. Каждые три часа. Но того, что я не люблю, я есть не буду и могу умереть от голода рядом с гречневой какой-нибудь или пшенной кашей. Но не притронусь. Еще — лошадей. Оружие, особенно холодное. Я на нем помешан.

— Саша, давай поговорим об искусстве.

— Имеется в виду там живопись и прочее?

— Да. Какую, например, живопись ты любишь?

— Очень люблю батальную, где изображены лошади и оружие. Либо картины-символы для поколения или человечества.

— Что-что?

— Меня всегда интересует не то, как положен мазок, как выдержан цвет и что там с композицией — на это мне совершенно наплевать. Мне нужно, чтобы искусство было идеологично, но не в советском смысле слова, а в большем. Вот «Наполеон на Аркольском мосту» Антуана Гро — это же чудотворная икона для всех честолюбцев мира! Ведь он же действительно зовет куда-то за собой, вот туда, к славе. И поэтому это единственное произведение живописи, которое у меня в доме есть — четыре копии, восемь открыток и еще неизвестно сколько чего.

Вообще мрак собачий, этот Малевич ваш.

— Понятно. А музыку какую любишь?

— Мне нужно, чтобы сильные чувства вызывало. Либо чувство наслаждения, либо восторга от сопричастности.

— А что такие чувства вызывает?

— Ну почти вся русская церковная музыка. Особенно всякие древние де-местоны и знаменные распевы. Затем музыка русская XVIII века — Чесноков, Алиманов, Архангельский. Из XIX века — Бортнянский, Сортн. Очень люблю, что поет Русланова и как она поет. И главное, я не понимаю, чего они все говорят и пишут «хорошая группа» Пинк Флойд какой-то, еще какая-то чепуха. Замечательно говорила тетушка из «Театрального романа» — зачем утруждать себя и писать, когда столько хорошего уже написано? Все, что человеку надо для нормального духовного развития, — уже есть.

— Что это для тебя? Батальная живопись — раз.

— Просто хорошая старая живопись. Русская иконопись. Старая живопись вообще любая, потому что на все это я могу смотреть без отторжения. Но когда я вижу восемь полос в клеточку и двадцать восемь клякс рядышком, то мне, конечно, противно. Мне противно, потому что мне это непонятно, мне это ни-че-го не говорит. Я человек дела, и мне нужно, чтобы немедленно до меня была донесена с холста какая-то информация. Немедленно! И чтобы я ею заразился, и чтобы загудело все. Поэтому все эти Пикассы, кошмарные эти Кандинские, есть еще Малевич какой-то, говорят, да? Вообще мрак собачий, этот Малевич ваш.

— А у тебя не возникает легкого сомнения хотя бы, что если так долго уже существует так много людей, которым что-то говорит их Малевич — скажи, ты допускаешь, что кто-то может быть и не глух к этой, как ты говоришь, информации?

— Может быть, может быть. Кто-то стал не глух к этому. Понимаешь, люди с нормальным духовным формированием, с нормальной человеческой природой — ну не знаю, русские монахи XVI века, Сергий Радонежский, Св. Франциск Ассизский, Томас Карлейль, Наполеон, Николай Михайлович Карамзин были так же чужды этому, как и я. В отличие от этого века, который ни одного имени пока всерьез не дал.

— Нигде не видишь? Пустыня?

— Нигде не вижу. Когда были действительно сильные духовные люди, они не нуждались в Малевичах. Выгнали бы! Вот пришел бы такой Малевич в русский монастырь XVI века, сел бы рисовать свои клеточки, его бы в лучшем случае выпроводили под белы руки за ворота.

— Но сейчас на дворе…

— …но существует же система вечных ценностей! Почему мы сейчас за чистую воду, которая была в XVI веке, за чистый воздух? Почему шалеем от скотства, которое развели, и не замечаем, что среди скотства есть и живопись скотская, и музыка-точно такая же разлагающая и отвратительная!

Если появятся люди, думающие, как я, Россию, может быть, удастся спасти.

— А ты не думаешь, что это просто пробел в твоем образовании?

— Нет, не думаю. Может быть, это и туполобость известного свойства, но я убежден, что среди тех людей, которые шумной толпой приветствовали короля, тоже было очень много неглупых. Я убежден, что все, что связано с модернистской живописью — эффект голого короля, когда человек боится показаться не чутким к искусству, непонимающим. На самом деле все этого не понимают!

— Ну а если понимают?

— Но он же голый!

— А тебе не кажется, что это ты слепой?

— А почему я не слеп на что-то другое?

— Значит, кривой. Одноглазый.

— Ну, может быть. Но мои выпуски «секунд» — это прежде всего мое личное мнение, за что их и любят. И ценят. А личное мое мнение по этому поводу — таково.

— Ты формируешь мнения и вкусы людей — как ты проживаешь эту ответственность?

— Легко. Меня не пугает, что кто-то еще станет похожим на меня хотя бы образом мыслей — если появятся люди, думающие, как я, Россию, может быть, удастся спасти.

— Да уж. А как ты относишься к театру?

— Терпеть не могу. Не люблю, когда кривляются. Не люблю, когда люди не действуют, а имитируют действия других. Потому что я прежде всего вижу не то, что играет актер, а его самого. Реального. В его предельно жалком виде — один человек вынужден изображать другого. И мне неинтересно. Мне интересен он сам, вот тот, и я бы с удовольствием с ним общался, но только пусть он ничего не играет.

— Хорошо. А кино?

— Когда много лошадей, оружия, конных трюков.

— Наверно, тебе «Рублев» нравится.

— «Рублев» хорошее кино. Хорошее, сильное, мужественное, настоящее, русское, красивое кино. Все, что после, все «зеркала» какие-то «жертвоприношения» — нет. Предполагаю, что очень талантливый человек может так зарапортоваться — и в этом нет ничего обидного для него и его талантливости не принижает, но мне это совершенно чуждо. Мне нужны действия! Мне интересна реальная, несымитированная жизнь! Ненавижу имитации! Поэтому я не люблю театр, кино, графику. И все остальное. Я люблю иметь дело с конкретными проявлениями жизни — живыми, в которых кровь течет.

— То есть искусство ты вообще не воспринимаешь.

— Ну почему? Вот, например, русская иконопись — это не вторичное искусство, а первичное, как сама жизнь, потому что нету реального земного прообраза. Это не слепок, не имитация действительности, как позже было принято, когда иконопись пошла по руслу академических школ, а просто другое измерение, о котором я ничего не знаю. Окно в мир иной, как оно по тому же самому Флоренскому и звучит.

— Вот и все. Ты знаешь то, что знаешь, любишь то, что любишь, и ни о чем другом слышать не хочешь.

— Мне бесполезно стараться быть другим, чем я есть. Все это во мне — глубокая и честная органика.

— Неужели тебе это не скучно — знать, что ты никогда не изменишься, и что через двадцать лет у тебя просто будет на двадцать лет больше опыта?

— Я ведь живу не для собственного удовольствия — все эти естественные удовольствия, которые так популярны, мне совершенно незнакомы — водка, страсть к красивой жизни. Я же действительно телезвезда, не стесняясь этих слов, но у меня нет ни автомобиля, ни дачи, ничего.

— Тебе так мало платят?

— Ну, в моем положении можно было бы и на те малые деньги, что есть, дачку себе отгрохать, машинку и все остальное. Я просто об этом не думаю. Потому что мне в принципе все равно.

— Зачем же ты выступаешь с концертами?

— Нам нужно содержать агентурную сеть, на которую уходят не только деньги, заработанные на концертах, но и гонорары тоже.

Авантюрист — это самый ответственный человек.

— Сколько ты платишь за информацию? Какая была максимальная сумма?

— Я не буду этих цифр называть, это большие цифры. Платить за конкретную информацию грандиозных сумм не приходилось, потому что любую информацию я перепроверяю. Но вот за документы, извлеченные из сейфа, приходилось платить до тысячи рублей.

— Ты все это из спортивного азарта делаешь?

— Почему азарта? Я хочу, чтоб эта страна была чуточку богаче и чуточку счастливее.

— И что ты предлагаешь?

— Ничего не предлагаю. Я не политик, я репортер.

— А как частный человек, что ты думаешь по этому поводу? И не говори мне, что у тебя этой мысли нету, потому что ты человек активный.

— Наверно, нужно провести фантастическую авантюру, создать что-то вроде колледжей не колледжей… воспитательных заведений, где могли бы подготовить кадры, способные и очистить, и восстановить Россию.

— Такие люди уже есть, называются «памятники».

— Ой нет, Господь с тобой, это все чушь собачья. Это дискредитация великой идеи торжества и величия России, это все чепуха. Нужно совсем другое. Нужно провести какую-то грандиозную облаву по Советскому Союзу на талантливых людей. На людей незаурядных и сильных, на людей, способных принимать решения, независимо от того, кто он — бомж, каменщик, репортер, министр. Нужно сконцентрировать их где-то в одном месте.

— Удобнее всего их сконцентрировать в концлагере.

— Я серьезно. Нужно создать гвардию народа — людей, помешанных на том, чтобы возродить Россию. Ведь все зависит сейчас от того, в чьих руках окажется власть. И бездарные авантюристы — это все-таки хуже, чем те талантливые, которые могут прийти им на смену.

— Но можно ли вообще доверять страну авантюристам? Авантюрист ведь ни за что не отвечает.

— Во-первых, они ее сами возьмут, что значит «доверять»? Во-вторых, авантюрист — это самый ответственный человек. Он отвечает за успех своего предприятия, поскольку он помешан на этом, и для него это вопрос жизни и смерти.

— Но ты же понимаешь, что предприятие может быть безнравственным?

— Правильно. Тогда есть сила закона и есть другой авантюрист, который обуздает этого. Если сумеет. Если нет — тогда горе тому государству. У нас уже приходили к власти авантюристы, желавшие зла.

— И мы знаем, что из этого вышло.

— Нужен закон о власти. Это единственная страна, где нужен такой закон.

— А кто будет иметь право на власть?

— Человек, который имеет на это право.

— Юридические критерии, пожалуйста. Как определить их?

— А очень просто. Все те критерии, что в Евангелии: я говорю не как фарисей, не как книжник, а как власть имеющий. Вот как у этого бездомного оборванца две тысячи лет назад определили, что он «власть имеющий»? … Конечно, это талант, и запаковать это в какие-то законодательные рамки безумно трудно. Вот тут нужен выработанный высоконравственными людьми закон о власти, который препятствует приходу к власти людей, чьи способности не соответствуют. Это звучит дико. Но в больной стране вопрос о власти — это вопрос о спасении или смерти.

— Я бы не хотела, чтобы ты оказался у власти в этой стране: слишком многое ты не любишь из того, что я люблю.

— Я не люблю, но я все допускаю. В принципе каждый волен развлекаться, как ему хочется, и никакого диктата здесь быть не может.

— Это ты-то говоришь?

— Каждый талантливый человек по природе диктатор…

— …который, по определению, не способен быть снисходительным к чужим вкусам.

— Умный должен быть снисходительным, иначе он потеряет власть.

— А ты мог бы быть во главе государства?

— Черт его знает! Мне все-таки надо еще лет десять пожить на свете. Чтобы точно уже знать, кто я и кто вокруг меня. Сейчас я это знаю процентов на девяносто. Мне нужны еще эти десять процентов.

— Значит, есть все-таки какие-то неизвестные вещи?

— Так мне завтрашний день совершенно неизвестен. Может, мне завтра пулю в затылок выпустят.

— Это ты говоришь про внешние вещи, а я спрашиваю о тебе внутреннем. Ты знаешь себя?

— Знаю себя очень хорошо. И знаю, что я вечно буду любить то, что люблю, и ненавидеть то, что ненавижу.

— И знаешь, на что ты способен?

— Да.

— А на предательство ты способен?

— На предательство? Смотря на какое.

— Сравнительные степени для греха — это что-то новенькое.

— Я не считаю, что это безнравственно, если человек действительно злодей.

Это голос ненависти народа, ненависти ко всему, что происходит.

— Цель оправдывает средства?

— Цель безусловно оправдывает средства. Мы не имеем права быть идеалистами сегодня и исповедовать кодекс чести российских дворян XIX века. Да и нет уже у нас такой возможности. У нас нет ни кодекса, ни чести, ни дворянства — вообще ничего.

— Ты не считаешь, что возможность остаться порядочным человеком есть всегда?

— Всегда есть возможность лично погибнуть. Вот и все. Лично погибнуть, погубить дело, которому служишь, и погубить надежды тех, кто в тебя верит. Но есть ли смысл? За жизнь драгоценной идеи надо бороться.

— А если твои средства борьбы скомпрометируют твою же идею?

— А что, я должен ради идеи немедленно умереть или отказаться от нее ради нее?

— Ты не думаешь, что так можно и дров наломать?

— Думаю, и знаю, что можно. Тогда я буду за это отвечать.

— Где, на Страшном суде?

— А где угодно! Хоть на Страшном, хоть в городском, хоть в районном — по мне, все они одинаковы. Я не боюсь. И в отличие от всех я действительно много чего делаю и действую! Ведь «секунды» так любимы и так популярны потому, что это не только разговор — это акция. Это голос ненависти народа, ненависти ко всему, что происходит.

— Ты на самом деле чувствуешь себя частью народа?

— Безусловно совершенно. Я, в общем-то, и сам не из дворян, я из волжских бурлаков происхожу. И я не дифференцирую людей на токаря или секретаря обкома, я со всеми говорю одинаково. По моему поведению можно понять, что я никак не отделяю себя от тех людей, за которых дерусь.

— Среди которых, судя по передаче «600 секунд», столько проходимцев, насильников, бандитов?

— Какая мне разница? Они несчастные. Они мне верят. Поэтому я теперь не имею права поступать иначе, как оправдывать их доверие. Я был гораздо хуже до «секунд», в нравственном отношении. То есть я очень многое для себя делал. В силу корыстолюбия, тщеславия, карьеризма. Сейчас уже меньше. Потому что чувство этого доверия — страшная сила, под гнетом которой я нахожусь. И мне уже не вывернуться.

— У меня есть такое предположение, что твоя передача, несмотря на все ее страсти — это «Спокойной ночи, малыши» для взрослых. Ты пугаешь, но ты и успокаиваешь: ситуация под контролем, злодеи под колпаком у Невзорова.

— Успокаивает не то, что есть человек, который контролирует ситуацию, а то, что есть человек, который так очевидно, так сильно и так ярко ненавидит эту ситуацию, и противостоит ей. Когда знаешь, что есть этот один, противостоящий всему тому, человек, жить становится спокойнее.

— Да?

«В результате изображенного в романе действия ничто в самом мире не уничтожено, не переделано, не изменено, не создано вновь. Подтверждено лишь тождество всего того, что было вначале. Авантюрное время не оставляет следов». — М. Бахтин

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой