Что такое, кто такой?

Павел Лунгин — о фильме «Такси блюз»

Это история о том, как один московский таксист завел себе раба гения. Просто история отношений двух людей — кретина и алкоголика.

СЕАНС — 2

Там есть Москва, есть свальная яма этого города, существующего в двух измерениях — или Египтом, или помойкой, то якобы величественная со своими небоскребами, со своими Рабочими и Колхозницами, то жалкая, мусорная, коммунальная.

В этом замечательном городе живут несчастные, сбитые с панталыку люди, не понимающие, как жить.

Музыкант то разваливается по кускам в пьяном идиотизме, противный, бессмысленный, слабый, ничтожество, то он вдруг берет саксофон и выдувает из него божественные звуки, и мы уже все ему простили, мы уже готовы поверить — да! и тут он снова сваливается, и снова

Так воет от сознания бессилья тварь мерзкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья, как-то так у Гумилева.

Таксист — вот чистая душа, ребенок, но ребенок-убийца, чистота и фашизм, все спуталось. В морду дает и кричит — ну я люблю тебя, пойми меня и еще в морду, любить-убить рядом, все связи сдвинуты. Рубаху рвет — Россию продали, а сам спекулирует по мелочам, он же и продает, он же и плачет, и всегда искренне.

Московский таксист — особый шик, особое столичное хамство. Я искал актера в Москве и не находил, чего-то не хватало, силы, чтобы убить мог. Приехал из провинции Петя Зайченко. Я говорил, говорил ему об этом чувстве задыхания, неутоленности, обожженности, несправедливости. Я говорил о близости гражданской войны, он меня слушал, слушал, я говорил, он слушал. А потом сказал: «Я все понял. У меня дед попа убил».

Саксофонист по-моему был обаятельным в сценарии, да? Петя Мамонов внес что-то совершенно свое. Его герой куда более жесткий и сухой, но зато в нем появилась такая дикая зацикленность на внутренней жизни. Его можно растерзать, но в свой мир он не впустит. Видно, что этот человек прожил в нашей стране всю жизнь и не взял от нее в себя ничего, кроме портвейна. В нем одновременно и жалкость, и чудовищный эгоизм, позволяющий перешагивать через людей. Какой-то образ художника появился. Новый художник — сам битый, нищий, может ящики разгружать, когда выпить не на что. Никакого комплекса вины перед народом, он для себя такой же народ.

Боюсь, что никого он не любит. Он как бы призван, поставлен под ружье вывихнутым своим талантом, в нем, конечно, есть холод и эгоизм ужасающие.

Ближе к любви, скорее, таксист. Он не понимает, и он страдает. Он и не подозревал никогда, что такие существа бывают, ничтожество, пьянь подзаборная, но вот колдует на своей дудке, и он, наконец, слышит, и он плачет. Так воет от сознания бессилья тварь мерзкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья, как-то так у Гумилева. Но это совсем не слезы просветления. Потому что, заплакав, он идет убивать.

В том, что мы разговариваем под диктофон, есть какая-то радиопьеса. Ведь это не становится реальностью, как тебе кажется? Ты слишком хорошо меня знаешь, я тебя, что мы будем выпендриваться. Я выключаю эту штуку.

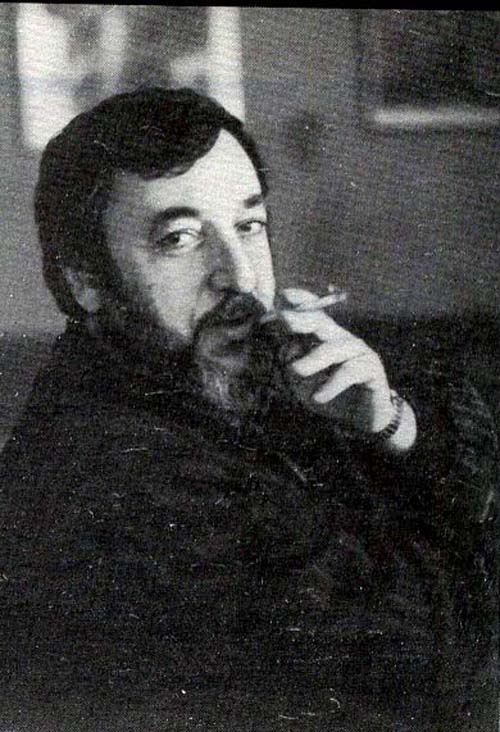

Павел Лунгин. Фото: С. Кацев

Смысл и прелесть жизни в неглавном

Павел Лунгин, тост

Что с тобой? Неужели из-за какого-то там Каннского фестиваля тебя так разобрало?

Думаешь, это потому, что завтра туда ехать? Думаешь, это я волнуюсь?

Я думаю, что какого-нибудь приза тебе не избежать.

Ты тоже так считаешь? Ты же не видела готовой картины. Вот, смотри, программа — Годар, Паркер, а посередине я. Смешно. Но у меня действительно такое чувство, что все нормально пройдет, иностранцам картина почему-то нравится. Что-то их там цепляет. И как бы я должен быть на подъеме и взволнован, а я очень спокоен и даже печален, это правда. Как-то все позади. Фильм уже позади.

А ты теперь тяжелый и унылый, отрекшийся от славы и мечты, и ничего-то тебя не радует.

Да нет. Наверное, дело в психологическом складе — есть люди, которые радуются реализации и свершению, а я печалюсь. Комплекс банки с черной икрой: закрытая, она гораздо вкуснее.

Всю жизнь блефовал: я богат и славен, а как накатило, так сразу тих и растерян.

Да нет, просто настроение подлое какое-то.

А ты об этом никому не рассказывай.

Господи, никому я ничего не рассказываю.

А на хорошем французском? Вон сколько интервью понадавал.

На хорошем французском я отвечаю на умные вопросы про кино.

Быть знаменитым некрасиво. Или это заблуждение?

Это заблуждение.

Тогда расскажите, пожалуйста, о себе. Как вы поживаете?

Спасибо, прекрасно. Во Франции меня узнают на улицах. О, такси-блюз, говорит. И все время такое чувство, что двигают, как шахматную фигуру, по каким-то неизвестным линиям и полям. Я теряю, я потерял свою восхитительную…

Ради этого столика не то что сценарии — оперу можно написать!

Иронию?

Свою омерзительную, разрушающую свободу. Жалко.

Свободу чего?

Да-да. Конечно. Разумеется, свобода была о двух концах. Скакал по прерии неуловимый ковбой Джо — не потому неуловимый, что его никому не поймать, а потому, что кому он на фиг нужен.

Так ты же скакал — вместо того, чтобы писать что-нибудь приличное, ты же жизнь прожигал. А если писал, то только для того, чтобы было на что скакать.

Я вел честную жизнь ремесленника. Лежал на диване, тачал свой сапог, продавал его и снова укладывался на год. За десять лет я написал около десяти сценариев, о которых нечего вспомнить, даже названия забыл. Как берег в тумане, они уходят куда-то в небытие. Какие-то абстрактные приключенческие фильмы, какие-то экранизации. Нет, я помню, был такой фильм, «Конец императора тайги» назывался. Класс! … Была жизнь, в которой на ширинах лежали окороки из папье-маше, и были фильмы, такие же картонные. Пока на зуб не попробуешь, не отличишь от настоящих. К таким как бы фильмам я писал как бы сценарии, ну и что? Надо же было на жизнь зарабатывать.

На образ жизни. Меня всегда поражало, как тебе было не лень ради этого трудиться. Не лень тебе было?

Я считал, что человек должен быть джентльменом. У него в кармане джинсов должна лежать такая смятая котлета из денег, которой хватит на день-два любой жизни, любой эскапады. Деньги всего лишь инструмент свободы. Они ни от чего не защищают, но знаешь, как говорил один замечательный старый алкоголик, доставая скомканные трешки — «Я маленький Рябушинский!» Не знаю. Я любил друзей, девушек, любил, чтобы меня узнавали официанты.

Раз уж киноведы не узнают.

Да! И один из счастливейших дней был, когда в ресторане Дома кино не было мест, а мне вдруг притащили столик и накрыли его скатертью. Я помню, что когда две коротконогие женщины в передниках вносили свой подозрительный столик — это был апофеоз. Жизнь была прожита не зря. Ради этого столика не то что сценарии — оперу можно написать!

Сдаюсь.

Ты же помнишь, была какая-то игра в жизнь — когда времени сколько угодно, когда невиданная роскошь окружала нас, как бархатные складки, когда какой-то подзаборный мог у подпольного художника выпивать с послом Греции, но посол мог оказаться и фальшивым, и все это куда-то неслось, бесконечный карнавал, и жизнь как бы была несерьезная, не то что сейчас.

Просто слезы раскаяния текут, и в этом огромное воспитательное значение советского алкоголизма.

Да, что-то такое было. Только я едва ли вписываюсь в это твое ветеранское «а помнишь время золотое — застолья застоя.» У меня лично было золотое детство, а у тебя что? И вообще, ты с какого года в партии?

В какой еще партии?

Советских кинематографистов. Ты же не вчера из розовой пены диен родился, чтобы завтра в Канны ехать. Чем-нибудь еще ты занимался, кроме того, что лежал на диване, сидел за столиками и свистал скворцом? И читал все, что написано. Кстати, у тебя сейчас тоже сто книжек по карманам распихано?

Нет. Сейчас я от любого текста засыпаю через две минуты. Знаешь, есть время обнимать и уклоняться от объятий. Я жил, как живут пять человек. И прекрасно понимал, что все это лишь видимость жизни. Но если ты играешь в жизнь, то можешь и писать как бы сценарии. Я жил. И когда теперь вспоминаю про лежание на диване, апеллируя, видимо, к чему-то среднему между Ильей Муромцем и Ильей Обломовым. Это, конечно, мифология. На самом деле я носился по Москве, и пьянствовал, и опускался, и поднимался, и общался с самыми причудливыми людьми, и меньше всего друзей у меня было в Союзе кинематографистов.

Да только три твоих любимых в разные времена друга назывались Червинский, Миндадзе и Галин и были знамениты тем, что и в тон ситуации умудрялись делать вещи достойные. Неужели тебе не хотелось тоже сказать что-нибудь, вложившись если не в полный рост, то хотя бы не понарошке?

Хотелось, наверное. Как и всем.

Ведь очухивался же ты на своем диване в раскаянии и ужасе, что жизнь проиграна?

Очухивался, конечно. Как и вес. Пьянство это что такое? Замена совести. Вместо совести бессовестные люди используют похмелье, это утреннее чувство стыда, раскаяния, жалости к себе и к миру, когда ты лежишь, один, такой маленький и не очень еще хорошо понимаешь, знакомый над тобой потолок или нет. Просто слезы раскаяния текут, и в этом огромное воспитательное значение советского алкоголизма. Вся страна утром раскаивается, а к вечеру снова набирается сил. На Западе, может, поэтому и пить не могут, что им стыдно утреннего раскаяния. А нам нет.

Так вот, всегда был основной текст, а я на полях.

А как ты относился к тому, что друзья работают, а ты дурака валяешь?

От этого я как-то отвлекался. К ним я относился с уважением. Не знаю. Я их любил. Они сами интересовали меня гораздо больше, чем их место в современном иконостасе. Скорее, я искал в них какие-то родственные, родовые черты — они были для меня три таких же монстра, как и я. Господи, ну конечно, и просыпался иногда с ощущением, что время остановилось, спешить некуда, жужжишь, как муха в янтаре — можно в баню пойти, можно в Ленинград поехать, можно просто спать неделю… Наверно, что-то изнутри меня точило. Конечно, точило, но жизнь была так наполнена, что как бы и времени не было.

То есть ты ни о чем не жалеешь. Как было — так было.

Да.

В твоем возрасте Фасбиндер уже умер, сняв больше сорока фильмов, но ты все равно и о чем не жалеешь, да?

Понимаешь — культура, которая меня окружала, была настолько не моя, что я себя ней и не представлял. Знаешь это чувство полудесидентского ребенка? Я всегда был то, то называется маргинальным. Marges — это поля по-французски. Так вот, всегда был основной текст, а я на полях. И я думаю, это не случайно, что и начинаю что-то делать как раз в тот момент, когда прежняя культура стала разламываться, когда вдруг выяснилось, что она скучная и даже в самых положительных проявлениях не утоляет какого-то голода — все в ней рационально, все в голову. А всем давно уже хочется чего-нибудь другого.

А тебе чего хочется?

Передать это время, время бушующих, разгулявшихся энергий.

Разгулявшихся в СССР или вообще в конце века?

Есть такие энергетические прорывы, кочующие по истории — послевоенный Париж. Нью-Йорк шестидесятых, а сейчас это Союз и особенно Москва. Посмотри на потянувшиеся сюда толпы иностранцев — ничего не понимают, ходят потерянные, сами не знают, чего ищут. На самом деле они, как вампиры, идут на энергию, которая здесь столбом из земли прет.

Когда переходишь с человеком на ближний бой, то обязательно получаешь и наносишь болезненные удары.

Как передать в кино это ощущение времени? В наших фильмах И так все время орут, скандалят, пихают, хватают — бушуют. У тебя ведь тоже не без этого?

Не знаю. Одно могу сказать — мы с оператором Денисом Евстигнеевым пытались снимать экстремистское кино, в котором мир был бы сгущен до предела.

Все-таки как случилось, что ты написал настоящий сценарий? Я помню, ты поехал во Францию и вернулся оттуда счастливый и вдохновенный, а не подавленный, как многие тогда возвращались ил нерпой заграницы. Что там произошло?

Меня разбудили. Я увидел, что мои недостатки могут считаться и достоинствами.

Какие?

Вот одиночество. То, что ты себя ни с кем не отождествляешь, что ты ироничен — к другим, по и к себе, что у тебя свой культурный ряд, пусть и неправильный. Все то, что раньше на каком-то физиологическом уровне мешало мне заговорить. Но смешно сказать — если бы не перемены, если бы не рухнула стена цензуры… Все ведь жили, упираясь в нее с той или другой стороны. И вот в то время, как в рядах кинематографистов возникло смятение и чувство пустоты, я с какой-то странной легкостью придумал и рассказал историю. И оказалось, не скучную по крайней мере, так говорят. А я верю — хорошие люди, чего бы они стали обманывать?

Как ты думаешь, что новенького находят в твоем кино?

Не знаю. Вот эту самую историю, наверно. Наверно, то, что в фильме нет никакой проблемы — отношений народа и интеллигенции или. я не знаю, таксистов и саксофонистов, а есть просто история отношений двух людей.

Рассказанная, как я предполагаю, с той прелестной безоценочностью. которую так и хочется перепутать с возмутительной безнравственностью. Никто не плох и никто не хорош, да?

Пойми, мы уже давно живем в совершенно новом мире…

…В котором все это давно не новость. Я знаю, что ты мне скажешь — Что, ты не видела людей, которые ведут себя хорошо, а все равно понятно, что они плохие? Что бессмысленно хотеть быть хорошим, потому что благосклонности Бога не добиться карьерным путем, взбираясь по ступенькам добрых дел. Что иногда даже полезнее оказаться плохим, чтобы как-то себя проламывать. И еще что цена каждому и так назначена, кибальчиш ли ты, или плохиш, не имеет значения. К своим ближним ты так же снисходителен?

Но это же естественно, что любое близкое общение приносит несчастье! Когда переходишь с человеком на ближний бой, то обязательно получаешь и наносишь болезненные удары, и несчастны только одинокие, у кого нет отрицательных эмоций. Это и есть жизнь — счастливое несчастье! Единственное, к чему надо стремиться — жить как можно полноценнее…

Есть там такие же, как мы? Есть. И другие есть. Ну и что?

Используя других и из самосохранении сопротивляясь тому, чтобы быть использованным другими.

Это уж как получится. Но от этого не уйти, если ты воспринимаешь жизнь лично, если ты въезжаешь, вклиниваешься в нее, а не посматриваешь со стороны. Не знаю. Дело надо делать, дело!

Тем более, что ничего другого не остается. Возможность изысканного удовольствия делать дело жизни, которому ты с такой страстью предавался, улетучилась куда-то. Все давно уже делают дело — дело.

Да, у меня тоже есть чувство, что бескорыстный кайф общения, которым мы так гордились, как самое эфемерное, улетучился от западных влияний прежде всего остального, и сейчас здесь можно только работать. Ну и хорошо. Меняются культуры, это же дико интересно. Кстати, пока я жил во Франции, я не мог придумать ни одной истории.

Ничего там тебя не заводило?

Если говорить о глубинных вещах, то все, что могло произойти, там уже произошло. Жизнь распалась на личные драмы и проблемы отдельно взятых людей. Есть там такие же, как мы? Есть. И другие есть. Ну и что?

А здесь что?

Меня кровь заводит. Экстремальность крушения цивилизации, когда я вижу, как из грязи, аморальности, из дерьма начинают расти какие-то новые люди, отношения, новая жизнь появляется, но обязательно из этого. Вот что меня волнует.

Что еще тебя волнует?

Многое. Например, что человеческая жизнь здесь ничего не стоит, что тебя может восьмиклассник прирезать в подворотне и пойти урок отвечать.

Тебя это только волнует — не пугает?

Пугает, конечно.

И все-таки ты не уезжаешь.

Для того, чтобы на это решиться, нужно сознание какой-то необыкновенной ценности своего тела — уезжая, ты как бы кладешь его в Швейцарский банк. Со скидками, с налогами, готовый на худшую жизнь, но сохранность тебе гарантируют. Наверно, нужно себя гораздо больше любить, чем люблю я, чем любишь ты, чтобы себя так важно эвакуировать.

Нужно прививать себе безумие новой жизни, как врачи чуму себе прививали.

А ради детей?

Мне раньше казалось, что я буду жить и жить, перерождаясь. Но теперь я думаю, что люди умирают, конечно. И вот если я умру — видишь, я все-таки в этом не уверен и ставлю вопрос если — и меня спросят там: фигли ты жил? И может произойти короткий и неприятный разговор. И что, говорить о детях, о жене, о родине? А Он скажет: у детей своя жизнь, у жены своя, у родины своя. Ты, кто Ты, что Ты сделал со своей жизнью? Вот так. И поэтому никогда я не жил ни ради детей, ни ради жены, ни ради родины, поэтому я пытаюсь максимально что-то из себя выкрутить. А магнит моих интересов, и боли, и знания — здесь. И чувство, что здесь творится новый мир, еще никем не понятый и никем не описанный.

И ты опять один, или есть в советском кино что-нибудь, с чем ты, по крайней мере, солидарен?

Не знаю. В «Маленькой Вере» тоже было задыхание, безвоздушность, стена. Но это, конечно, только первый шаг в описании нового.

Который с тех пор только ленивые не освоили. Значит, в этом направлении ты пошел, в сторону тяжелой эстетики. А тебя не беспокоит, что даже несмотря на грамотный американский финал, ты можешь разминуться с советской публикой, которая так стосковалась по чему-нибудь волшебному?

Здесь есть одна важная штука. Когда в Нью-Йорке я попал в музей современного искусства и там впервые увидел эту линию абстрактного импрессионизма, чудовищные, разрывающие душу работы, и когда мой приятель американец сказал, что он не понимает, как можно выжить в этом мире, не зная современного искусства, я вдруг поразился. Это же правда! Все, что меня там окружало, все эти чашки, волосатые изнутри — это же как инъекция, как прививка от чумы! Ведь одна из бед нашего общества в том, что любят Шилова и Глазунова, а живут давно уже в навороченных ржавых кишках современного искусства, где тебя еще и убивают в конце выставки. А душа тянется к чистому: Репина дайте! Дикое раздвоение, ведь прекрасного и эстетичного давно уже нет в мире, в котором мы живем. Я понял тогда, что нужно прививать себе безумие новой жизни, как врачи чуму себе прививали. Выхода нет. Иначе — растерянность и страх.

О зрителе можно думать только одним способом: позаботиться о том, чтобы ему не было скучно.

От чего ты защищен, раз работаешь. Чем? Ведь не знанием же современного искусства?

Чем? Тем, что мое дело — каким-то образом переваривать эту жизнь. Мне кажется, что сейчас может что-то сделать только человек, который просто трясется от страха и восхищения, и который подвержен и ужасу, и ожиданию, и восторгу в десять раз больше, чем другие. И мне кажется, что это и есть функция искусства в наше время — слово искусство, как ты понимаешь, вызывает у меня судорогу — выработка вакцины. Как какое-то невиданное животное, мы должны эту жизнь шаг за шагом, вот как она у нас на глазах вырастает, — должны ее жевать, осмыслять, перепаивать. И ползти дальше. Ну что, о чем ты сейчас думаешь? Не отвлекайся. О чем я говорил?

Что режиссура для тебя никакое не дело, никакое не искусство, а просто ты нашел для себя способ жизни, вот такой. Соответствующий времени, в котором нет места хэппенингам в кабаках и на вокзалах. Никакой думки о зрителе — ты взял и заговорил, потому что наконец захотелось.

Дорогая моя, о зрителе можно думать только одним способом: позаботиться о том, чтобы ему не было скучно.

Еще можно заботиться о том, что ты ему поведаешь, какую истину.

Какую истину? Да я сам зритель! Я не считаю себя художником и вообще понятие художник и толпа для меня давно превратилось в абсурд. Художник не начальник, как было при Сталине, когда милиционер брал под козырек: товарищ писатель, проезжайте. А если американскому полицейскому сказать, что ты писатель, то он тебя поставит мордой к стенке и обыщет, потому что, значит, марихуана есть. Потому что писатель — враг общества, а не воспеватель. Люмпен, а не начальник.

Даже когда он богат и славен?

Даже тогда. Каждый раз, когда я вижу встречи в Останкино, пожилых людей, которые кричат: научите нас жить! Жить научите! … Нет, ты понимаешь, шестидесятилетний человек встает, движимый безумным порывом, и просит какого-то идиота на сцене научить его жить! Кто он? Что он делал в этой жизни?

Это, наверно, я. Знаешь, как хочется иногда, чтобы пришел кто-нибудь прекрасный и талантливый и сказал убедительно: делай так.

Ну вот я — смотри, какой прекрасный! Говорю тебе: делай. Три года последние говорю: делай, пиши, допиши!

У меня как-то нет импульса получить результат, только начинать и придумывать интересно. Наверно, я чего-то главного лишена. Что это — честолюбие?

Я раньше тоже считал, что у меня нет честолюбия. А сейчас понял, что есть и очень большое. Сверхчестолюбие. Понимаешь, что такое сверхазарт? Это когда ты не играешь в азартные игры и говоришь, что тебе неинтересно. Потому что знаешь, что если начнешь, то тогда уже все — в лохмотья! Я понял, что мое честолюбие на самом деле было того рода, чтобы сделать не фильм, про который напишут критики, а фильм сделать. Фильм! И когда я получил возможность — такое началось! Ну как мне сказать, чтобы ты поверила… понимаешь, вдруг столько сил открывается, зверство, клыки вырастают, и не было слова «нет», когда мы снимали. Но для этого все-таки надо пробить в себе непривычку делать законченную вещь. И это самое трудное — мы так привыкли, что никому ничего не надо. И вот эти начатые романы, незаконченные сценарии… Нужно начать и — шагнуть.

А с чего ты начал?

Ты же знаешь. Но это так интимно, что говорить смешно… Разозлился. Сказал себе: ты сможешь. Взял да и написал… Я знаю, уверен, что должны появиться люди, которым нечего было сказать раньше, которые молчали, как рожок Мюнхаузена. Те, что никогда не отождествляли себя с советским искусством, ни с левым, ни с правым, и кто просто наполнен жизнью так. что она разрывает им ребра. Они придут — новые сказочники, болтуны, вруны. Говорят, в лагерях были интеллигенты, спасавшиеся тем, что придумывали романы. Придут люди с историями и расскажут их так, что все это огромное государство на нарах своих ахнет. Вот что. Придут, никуда не денутся, потому что те, кто был прежде, кто привык работать в старой идеологизированной, знаковой системе, к сожалению, уже не могут соответствовать времени. Даже самые талантливые.

Талантливость — это что? Ты чувствуешь себя талантливым?

Талантливость — это то, что видят окружающие. Как ты можешь понять, что у тебя рыжие волосы? Говорят вокруг — он рыжий, да и все. Не знаю я. Что-то, наверно, пошевеливается.

Что еще хорошего в тебе пошевеливается?

Ну что ты спрашиваешь? Единственное, что я считаю в себе положительным — что я для себя тоже материал. И я думаю, эти десять лет, когда я писал хреновые сценарии и читал китайцев, оказались каким-то образом не напрасными. У Чжуан-цзы есть текст о том, как у одного старого Ли высохли ноги, вырос горб, уши запутались, нижняя челюсть налезла на верхнюю и уперлась в горб — и пришли к нему друзья, и спросили: ты страдаешь? плохо тебе? Он сказал: я счастлив совершенно — я с интересом смотрю, что еще сделает со мной Творец. И, напиваясь вина, стал говорить о том, что железо ведь не пищит на наковальне, когда его бьют, потому что материал не может быть недоволен Творцом. Так и я. Я с интересом смотрю на то, что со мной происходит. И к завтрашней поездке в Канны отношусь точно так же: эк меня выгнуло!

И поэтому…

И за это надо немедленно выпить!

И немедленно выпили.

Май 1990 г., Москва

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой