Санькино детство

Вор. Реж. Павел Чухрай, 1997

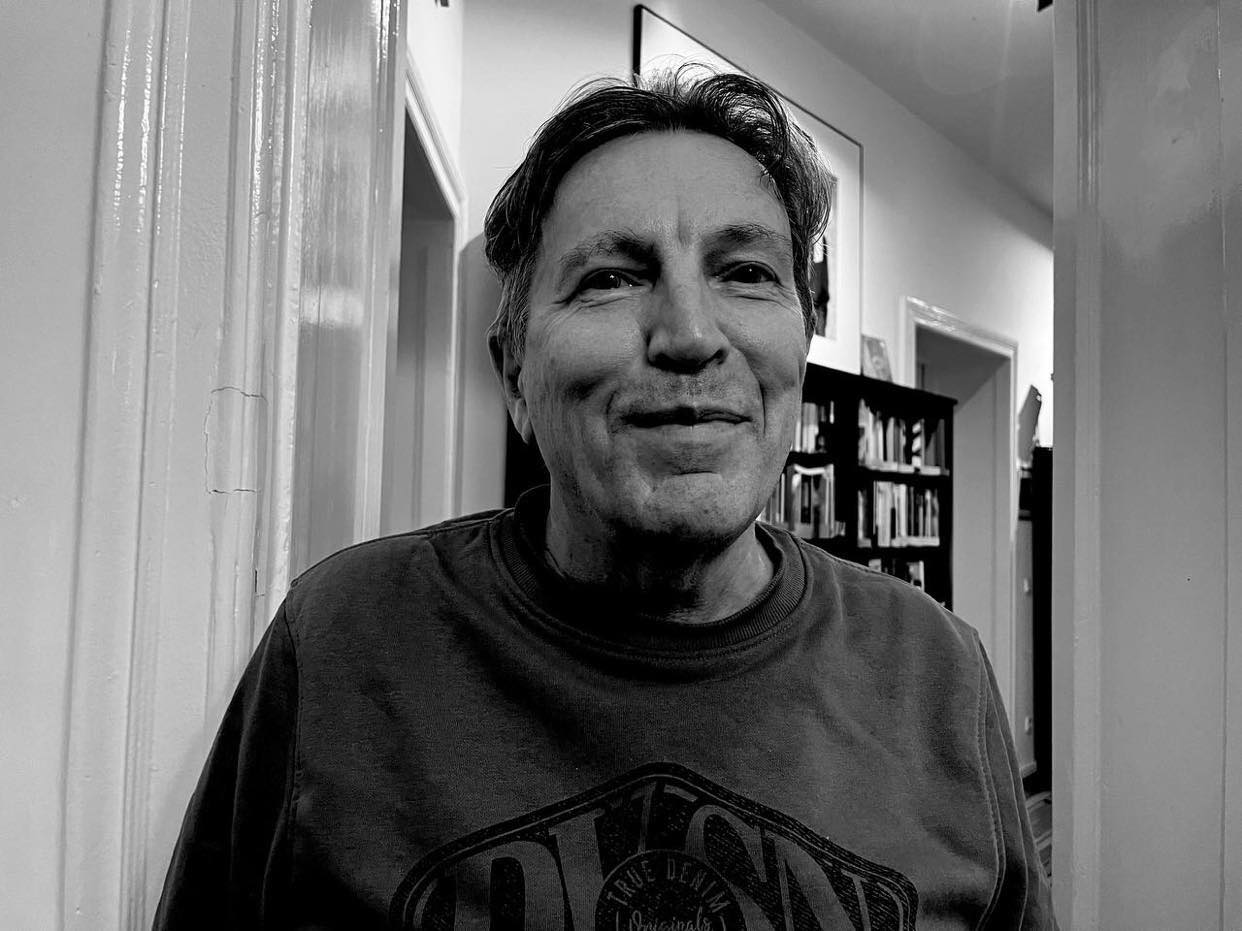

Первые отзывы о боре Павла Чухрая пришли из Венеции. Очевидцы рассказывали о том, как принимали актеров — от почти уже ветерана Владимира Машкова, сыгравшего, кажется, свою (именно — свою) лучшую кинороль, до восьмилетнего russo bambino — киновундеркинда Миши Филипчука, которого всюду узнавали, носили на руках и забрасывали подарками. Кто-то даже вспомнил по этому поводу первый наш венецианский триумф — Золотого льва, присужденного в 1962 году «Иванову детству» Андрея Тарковского (вторично Лев улыбнулся михалковской «Урге», после чего наше кино вообще перестали показывать в Венеции). Успех «Вора», разумеется, поскромнее, но природа его та же. Картина сделана в традициях советского кино: вспоминаются прежде всего фильмы Чухрая-старшего, создателя «Баллады о солдате» и «Чистого неба» — их сквозные мотивы, включая непременный поезд, их первые попытки сказать правду о сталинизме.

«Вор» рассказывает не о политике, не о социальных проблемах, а о человеческих чувствах, пусть и увиденных в гротескной ретроспективе. В центре сюжета — история любви-ненависти шестилетнего пацана Саньки и его молодой мамы к обаятельному вору-рецидивисту Толяну, который сначала предстает в облике бравого фатоватого офицера. Сложный комплекс чувств к обретенному отцу Саня, переживший смерть матери и повзрослевший в детдоме, пронесет через всю жизнь. При желании в этом можно увидеть метафору: некое проклятье истории, тяготеющее над целыми поколениями, которые испытывали подобное смешанное чувство к Сталину (тогда Катя предстанет как воплощение соблазненной и обманутой России).

А можно воспринять и просто как мелодраму о Санькином детстве, о сформировавших его людях и обстоятельствах. Пятидесятилетнему Павлу Чухраю есть что вспомнить, и память у него хорошая. Он вырос в кинематографической семье: отец Григорий Чухрай работал в ту пору на Киевской студии вместе с Марком Донским, Сергеем Параджановым, Владимиром Наумовым и другими, знаменитыми уже тогда или впоследствии режиссерами. Фильмов снималось немного, и кинематографическое сооб-щество сублимировало свою творческую энергию в розыгрышах, анекдотах и прочем художественном фольклоре. Теперь, когда эпоха малокартинья в некотором роде вернулась, Чухрай-младший возвращает нас к ее полузабытой мифологии.

Для формирования этой мифологии значительную роль сыграл эмоциональный шок, произведенный в те годы итальянским кино — от «Похитителей велосипедов» Витторио Де Сики до феллиниевских «Ночей Кабирии». В сущности, «Вор» и есть соединение этих двух сюжетов — об отце и сыне, связанных борьбой с нищетой, и о женщине, отдавшей свою бескорыстную любовь вору. Итальянцы сразу почувствовали в картине знакомое дыхание, причем воссозданное не буквально ностальгически, а так, как это делают сегодняшние режиссеры — нео-неореалисты. Двойная приставка означает двойной эстетический фильтр, а жанр таких фильмов, построенных на старой киномифологии, на Западе называют «пастиш». Попаданием в художественную моду последних сезонов в значительной степени объясняется успех «Вора».

Это не значит, что бору не предстоит столкнуться со справедливой критикой. Наверняка ее объектом станет умозрительный финал, выводящий главного героя из мифологического времени в реальное, из эпохи горячих чувств в ситуацию горячих точек. Пытаясь объяснить таким образом судьбу своего поколения, загоняя повзрослевшего и постаревшего Саньку в Чечню (или ее подобие), сталкивая его с призраком вечного отчима Толяна, режиссер делает слишком резкий скачок: это могло бы стать уже новым фильмом. Впрочем, «пастиш» как раз и отличается смикшированной драматургией, нередко приводящей к появлению сразу нескольких финалов: каждый волен закончить фильм там, где ему больше нравится. На московской пресс-конференции по «Вору», еще не видя картины, тут же стали задавать вопрос: следует ли режиссера русле чернухи или противостоит ей? А если противостоит, почему дал фильму столь непривлекательное название? Типичный случай, когда один стереотип сменяется противоположным, минуя суть проблемы. Еще недавно полагали, что зрителей можно привлечь, эпатируя кровью, ужасами, насилием — словом, черной изнанкой жизни. Теперь считается, что вернуть публику в кино удастся лишь розовыми сказками и мыльными операми, бор доказывает, что оптимальный путь лежит посредине, что нет непреодолимого противоречия между черным и розовым, между реализмом и фантазией, между авторским и жанровым кино.